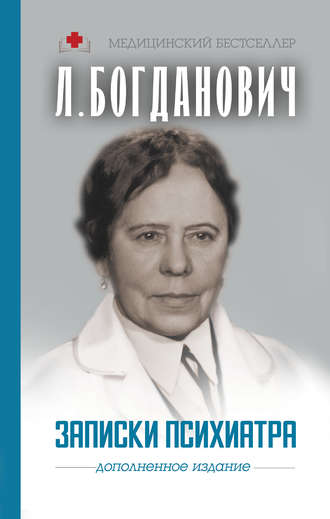

Лидия Анатольевна Богданович

Записки психиатра

Мне было стыдно, что я, врач, проявила беспомощность, нетерпение. В глубине души я была благодарна медицинской сестре за хороший урок.

Суд

Спустя несколько месяцев я освоилась со своими обязанностями и вошла в круг интересов диспансера и своих больных. Неожиданно произошло новое событие. Анна Ивановна Миронова, мой первый наставник, добросовестный и опытный врач, о которой все отзывались тепло и сердечно, была обвинена в преступной халатности, едва не повлекшей за собой смерть пациента.

Я была поражена. В чем дело? Какую ошибку допустил столь опытный врач? Предстать в качестве обвиняемой перед медицинской общественностью казалось мне куда страшнее, чем очутиться на настоящей скамье подсудимых. Каким образом после многих лет примерной работы могла Анна Ивановна проявить халатное отношение к больному? Я освободилась от всех дел и приехала на собрание.

– Уже собрались все! – шепотом сказала мне санитарка, указывая на дверь.

Я прошла в зал, переполненный людьми. Председатель собрания, старый заслуженный профессор И., читал:

«10 июня 19… года гражданка Е. Ф. обратилась в Управление городского психиатра с просьбой привлечь к ответственности врача Миронову, которая почти довела до гибели больную К., сестру гражданки Е. Ф. Несмотря на высказанные этой родственницей опасения, врач Миронова продолжала опасное для жизни больной лечение, едва не окончившееся смертью, в чем гражданка Е. Ф. усматривает преступную халатность.

Для рассмотрения заявления гражданки Е. Ф. созвано наше сегодняшнее собрание. Специально выделенная комиссия поручила мне сообщить присутствующим следующие установленные ею данные:

1. Больная К., инвалид первой группы, в течение последних пяти лет страдает психическим расстройством в форме шизофрении.

2. Больная К. в связи с бредом отравления систематически отказывалась от пищи, была значительно истощена.

3. Несмотря на сомнение консультанта-терапевта в возможности проведения терапии сном врач Миронова продолжала лечение.

4. Не принимая во внимание предупреждения родственников о том, что больная К. слаба и может не вынести лечения, врач Миронова, однако, это лечение продолжала.

На вопросы членов комиссии врач Н-ской больницы Миронова сообщила, что больная действительно была истощена, но что ей давались такие же минимальные дозы снотворного препарата, как и другим в такой же мере истощенным больным. Ухудшение состояния, выразившееся в шоке, – это неожиданность, случай, который, она, Миронова, предусмотреть не могла. Во всяком случае она приняла все необходимые меры к спасению больной во время наступившего ухудшения».

«Ввиду всего вышеизложенного, – продолжал председатель, – врач Н-ской больницы Анна Ивановна Миронова должна ответить, почему она, несмотря на явные признаки физического истощения больной и невзирая на предостережения, продолжала терапию сном, в результате чего и последовало ухудшение, то есть шок, от которого больная едва не погибла».

Профессор сдвинул очки на лоб и спросил:

– Угодно ли вам будет ответить?

Бледная Анна Ивановна, исхудавшая с тех пор, как я видела ее в последний раз, поднялась с места.

– Я уже объясняла комиссии там.

– А сейчас вы должны объяснять это здесь! – сухо перебил председатель.

«Он заранее уверен в виновности Анны Ивановны и ее судьба глубоко ему безразлична», – думала я.

Запинаясь от волнения, Анна Ивановна повторила все, что рассказывала прежде.

– Какие меры были приняты вами для спасения больной? – спросил председатель. Говорил он тихим голосом, и лицо его было сурово и хмуро.

Анна Ивановна, как бы недоумевая, рассказала об искусственном дыхании, о впрыскивании сердечных средств, обо всем том, что она должна была сделать, и не только должна была, но и сделала. А теперь вдруг об этих само собой разумеющихся вещах ее спрашивают, и это ее удивляет.

– Почему вы не приняли во внимание заключение терапевта об опасности применения терапии сном? – строго и придирчиво спросил председатель.

– Я – врач и, полагаясь на свой опыт, имела право и должна была в данном случае решить, продолжать ли лечение.

– Значит, вы не считаете себя повинной в происшедшем?

– Не думаю, что я виновата.

– Значит, слова ваши надо понимать как отрицание вины?

– Да.

– Чем вы можете это обосновать?

Анна Ивановна слегка побледнела и в замешательстве замолчала.

– Может быть, вы полагаете, что в организме больной была какая-нибудь особенность? – задал вопрос председатель.

Теперь мне стало ясно, что он совсем не суровый, не равнодушный, каким показался с первого взгляда. Не принимая ничью сторону, он старался быть справедливым.

Анна Ивановна, лицо которой внезапно покрылось розовыми пятнами, обстоятельно рассказала о том, что дозу снотворной смеси она применила обычную. Ухудшения состояния от этого не могло быть. Вероятнее всего, объясняла Анна Ивановна, шок произошел вследствие повышенной чувствительности организма на введение лекарственного препарата. Однако это нельзя было предусмотреть, что также полагают и эксперты и среди здоровых встречаются люди с чрезмерно повышенной реакцией на те или иные лекарственные вещества.

– Вот все, что я могу сказать.

Когда Анна Ивановна закончила, председатель едва заметно кивнул головой.

Начались выступления. Первым попросил слово член комиссии профессор Ф. Он говорил складно, научно и как будто возражал против новых методов лечения. «Но почему он не говорит по-русски? – думала я. – Почему он употребляет так много специальных терминов: „сенсибилизация“, „аллергия“, „акинезия“, „аутизм“?» В зале присутствовали не только врачи, но и медицинские сестры, санитарки, которые, наверное, ничего не поняли из речи, пересыпанной латинскими и для многих непонятными терминами. Профессор закончил свое выступление призывом к крайней осторожности в применении таких методов лечения, которые не дают абсолютной уверенности в их полезности.

Произнес речь и доктор медицинских наук Г. Он представлял, по-видимому, ту часть комиссии, которая не соглашалась с отсталой позицией профессора и его сторонников. Выступал он горячо и моментами захватывал аудиторию, особенно когда говорил о советских женщинах-героинях, разделяющих труд наравне с мужчинами. Но становилось все досаднее, почему он говорит преимущественно о личности Анны Ивановны вместо того, чтобы говорить о том, что составляет предмет спора? Не потому ли, что сам он не очень уверен в занятой им позиции и опасается, как бы чего не вышло, если ветер подует в другую сторону? Неужели он не понимает, что главное здесь не только обсуждение поведения врача Мироновой, но большой принципиальный спор между новым и старым?

Медицинская сестра горячо заверяла собрание, что более внимательного врача, чем Анна Ивановна, она в течение двадцатилетней практики не встречала.

Престарелый профессор Ф. с розовыми щечками и с волосами «щетинкой» сказал, что с его больными ничего подобного не могло произойти потому, что в своей практике он доверяет не лекарствам, а природе, которая «лечи или не лечи, а свое, батенька, возьмет».

Доцент П. заявил, что он категорически отказывается верить в ошибку Мироновой, которая часто приглашала его на консультации и всегда очень считалась с его мнением.

Взволнованная, почти не отдавая себе отчета в том, что буду делать дальше, я стала писать записку: «Товарищ председатель! Мне кажется, никто еще не сказал самого главного. Дайте мне слово. Я психиатр и постараюсь осветить некоторые стороны. Возможно, это внесет необходимую ясность…»

Но в тот самый момент, когда я собиралась отослать записку, было объявлено, что слово предоставляется профессору Р. Записка осталась у меня зажатой в руке. Я поняла, что взяла на себя слишком много.

Справа от меня поднялся с места высокий седой человек с близорукими глазами. Это был профессор-психиатр, долгое время работавший на севере, а последние годы в той же больнице, что и Анна Ивановна. Все пристально смотрели на него. Профессор Р. густо покраснел и носовым платком протер запотевшие очки. Я заметила грустный, немного удивленный взгляд Анны Ивановны.

– Товарищи! – неожиданно громко сказал Р. – Я решил выступить потому, что никто не пытался по-настоящему разобраться в поступке врача Мироновой и в мотивах ее действия. – Он кашлянул и продолжал: – Двадцать лет проработала Анна Ивановна на врачебном посту. Мы, психиатры, хорошо понимаем, что это были двадцать очень трудных лет. Не все это понимают. Работу врачей люди видят со стороны. Они не могут поэтому знать, что значит ежедневно, ежечасно отвечать за здоровье и жизнь человека. – Профессор снял очки и снова их надел. – Попытаюсь объяснить это так, чтобы все могли на минуту поставить себя на место врача Мироновой, посмотреть ее глазами, пережить то, что она переживает, применяя новые действенные методы лечения. Может быть, тогда в другом свете вы увидите ту «преступную халатность», в которой сегодня обвиняют Анну Ивановну. – Он взглянул на нее и продолжал: – Есть психические болезни, которые очень трудно, а иногда невозможно лечить обычными средствами – покоем. Бывают случаи, когда требуется активное вмешательство в деятельность организма. Нужна перестройка обмена веществ, вегетативных процессов, мобилизация всех защитных средств организма. Применение снотворных средств или их смесей вызывает длительный сон. Основа этого лечения разработана великим русским физиологом Иваном Петровичем Павловым. Он доказал, что сон есть не что иное, как нормальное физиологическое охранительное торможение клеток головного мозга. Сон охраняет нервные клетки мозга от переутомления и болезненного состояния. Со стороны все выглядит просто. Врач тщательно подготавливает организм больного и затем дает ему снотворное лекарство в строго определенной пропорции, установленной для больных такого-то веса при такой-то форме болезни.

А будет ли одинаков результат? К сожалению, нет.

В одном случае сон наступает не сразу, и мы имеем, наоборот, возбуждение с тревогой и страхами; в другом – наступает благодетельный длительный сон. Иногда – редко, очень редко – может наступить паралич дыхания и смерть. И это бывает, товарищи, даже при самом внимательном изучении организма больного. Тончайший механизм работы нервной системы одного больного отличается от другого, как отпечатки пальцев разных людей. Наука еще не изучила до конца этих сложнейших реакций человеческого организма. Так что же? Отказаться наотрез от применения активного метода лечения? Оставить больных без помощи, обречь их на жалкую жизнь, жизнь, в буквальном значении слова лишенную всякого смысла? И ради чего? Из опасения встретить одного, у которого будет необычная, может быть, бурная реакция на введение лекарственного вещества?

Некоторые врачи так и поступают. Они прописывают менее эффективные, но зато безобидные средства лечения. Может быть, они и правы? Невольно приходится задуматься, применяя новый метод лечения, а не произойдет ли осложнение и надо ли так активно вмешиваться? Ведь иногда бывают и такие случаи, когда лучше создать больному только покой, и это его исцелит. Обо всем следует подумать врачу.

Профессор помолчал и громко спросил:

– А кто из вас задал вопрос, ради чего, собственно, врач Миронова пошла на этот риск? Ведь она тоже могла все свести к ваннам и обычным лекарственным средствам. Никому не пришло бы в голову обвинять ее в ухудшении состояния больной. А в данном случае неудача грозила врачу страшной карой, успех не сулил бы ей лично никакой награды. Впрочем, это неверно! Конечно, она ждала награды и ради нее рисковала всем своим благополучием. Ради этой награды стоит рисковать. Эта награда – возрожденное здоровье больного!

Все нервы напрягаются, когда следишь за малейшими симптомами начинающегося искусственного сна. Вот возбужденный больной после приема снотворного быстро и спокойно засыпает. Неистовый человек начинает дышать ровно и глубоко. Сон делается все глубже. А врач? Врач неотступно находится у постели больного. Врач знает, что длительный глубокий сон, подавляя возбуждение нервных клеток, вызывает в организме человека тончайшие изменения в процессах обмена. Сон так глубок, что кажется, будто сердце замедляет работу, но пульс ровный, четкий. Еще секунда. Не дышит? Как медленно тянется время! Секунда, другая. И вот, наконец, больной вздохнул. И ты вздыхаешь вслед за ним – всей грудью, всем существом. И будто крылья вырастают за плечами, так легко тебе становится.

Сон перестроил весь организм больного. Беспомощный человек снова возвращается к жизни, чтобы жить, любить, работать вместе с другими людьми. Ты смотришь на него, и он тебе в эту минуту дороже всего на свете, потому что это ты дал ему новую жизнь, как мать ребенку.

Вот, товарищи, награда, которую ждала Анна Ивановна и ради которой рисковала. А осложнение у больной произошло от вполне определенной причины, которой, к сожалению, мы еще не знаем, но рано или поздно будем знать. Тогда подобных случаев больше не будет. А знать мы будем, обязательно будем!

Теперь голос профессора звучал особенно громко:

– Так скажите, справедливо ли обвинять врача Миронову в преступной халатности? Нет! Думаю, что и присутствующие придут к этому выводу. Не осуждения, а благодарности заслуживает врач Миронова. Советским психиатром руководила поистине большая любовь к больному!

Когда профессор Р. кончил свою речь, в зале поднялся невообразимый шум. Председатель долго звонил.

– Товарищи! Объявляется перерыв!

Не помню, как это случилось, но я с удивлением увидела, что нахожусь у двери, в самой гуще людей, а какая-то сухонькая старушка тянет за рукав покрасневшего профессора Р. и со слезами умоляет:

– Простите меня, поспешила я, старая, с заявлением… Профессор, видимо, не мог понять, что собственно ей нужно, растерянно и сердито отмахивался, уверяя, что он здесь ни при чем.

– К ней идите! – неожиданно сурово буркнул профессор Р., указав на Анну Ивановну, и скрылся за дверью.

Не в силах справиться с охватившим меня радостным волнением, я направилась к выходу.

Как может быть счастлив советский специалист, которого в горькую минуту незаслуженной обиды Родина ободрила горячим напутствием: «Дерзай, твори!».

С этого дня я твердо пошла по избранному пути.

Чья вина?

Ему было лет тридцать. Большие голубые глаза, чистый лоб, рыжие борода и усы. Кроткое выражение лица. Первое, что я от него услышала:

– Доктор, перед вами неизлечимо больной. Я собралась возразить, но он перебил меня:

– Да, да. Это так. Я много читал по психиатрии. Мне известна система наследственности Менделя, психоанализ Фрейда, концепция Крепелина о раннем слабоумии. Вынужден утверждать, что схожу с ума.

– Давайте сначала выясним, что вас беспокоит, а выводы сделаем потом.

– Меня очень тревожит сердце. Имеются налицо все симптомы порока… Посмотрите, какой неровный у меня пульс.

Я нащупала несколько учащенный пульс больного.

Смущенно, сбивчиво, то и дело повторяя: «Что тратить на меня время?», больной рассказал о своей жизни и прежде всего остановился на наследственности.

Оказалось, что родители его были людьми здоровыми, но тетка со стороны отца иногда странно себя вела, а дядя со стороны матери покончил жизнь самоубийством.

В детстве он перенес много инфекционных болезней. Единственный ребенок в семье, он был постоянно предметом тревог и опасений. Мать, любившая сына больше всего на свете, буквально теряла голову при малейшем его недомогании. В присутствии ребенка разгорались ожесточенные споры с отцом о его здоровье. Потом сына вели к раввину, чтобы он помолился и снял с него хворь. На улице мальчишки дразнили его трусом и часто избивали как более слабого.

Так начал складываться характер Якова Юдина. Несмотря на слабое здоровье, он с отличием окончил среднюю школу и затем педагогический институт. В одной из загородных школ начал работать педагогом. Однажды заболел аппендицитом, был благополучно оперирован и стал выздоравливать. Его сосед по палате после такой же операции умер. Происшествие потрясло Юдина, он долго находился под впечатлением смерти человека.

Во время обхода врач, пощупав его пульс, покачал с сомнением головой и таинственно, как показалось Юдину, сказал медицинской сестре:

– Сделайте этому больному инъекцию камфары. У него немного зашалило сердечко.

После укола Юдину стало еще хуже, он решил, что с сердцем у него очень плохо. Украдкой нащупывал пульс, и ему казалось, что тело его холодеет.

Через несколько дней хирург заключил:

– Швы хорошо зажили, вам можно выписаться.

– Что вы! Я совсем больной…

Потребовалось еще несколько дней, чтобы развеять сомнения Юдина, которые посеял неосторожной фразой врач. Даже после выписки из больницы сомнения долго еще беспокоили оперированного.

Ранней весной он заболел тяжелым гриппом. После болезни была слабость и сердцебиение.

Врач-терапевт, к которому Юдин обратился, внимательно выслушал его, постучал молоточком и внушительно сказал:

– Надо полагать, у вас небольшое осложнение после гриппа.

– Порок сердца?

– Нет, просто нерезкая тахикардия.

И хотя тахикардия – не больше чем учащенное сердцебиение, все-таки педагог вышел из поликлиники в полном смятении. Сердце билось, как никогда, щемило и ныло. Казалось, что в любую минуту может наступить смерть. А хотелось жить, жить!

«У меня определенно порок сердца. Врач скрыл от меня опасность», – думал Юдин.

Он уже чувствовал все симптомы порока сердца, вычитанные им из терапевтического справочника. Теперь мысли о больном сердце вытеснили все.

Начал упорно лечиться. Врачи выписывали рецепты на различные сердечные средства. Иногда высказывали неясные фразы, свое мнение, рассуждали, сомневались.

Так прошла зима, полная страхов, отчаяния, медицинских обследований. Только работа в коллективе отгоняла дурные мысли, успокаивала, бодрила.

Вскоре Юдин подружился с новой учительницей. Молодая женщина полюбила молчаливого, скромного человека. И к нему пришла любовь, пришла в момент, когда он уже не ждал от жизни ничего хорошего. Внимание женщины и дружеская чуткость нашли в нем живой благодарный отклик. Любовь – большой стимул. Юдин много и хорошо работал, писал книгу о принципах воспитания детей и чувствовал себя неотделимой частью советского коллектива.

Однажды на очередном приеме Юдин сознался, что не все из своей жизни рассказал, и передал мне дневник. Я прочла его в тот же день.

Вот этот дневник.

15 сентября. Наркомпрос наградил меня значком отличника.

20 сентября. В школе меня чествовали. Я так разволновался и расстроился, что не могу писать. Вчера был в районо. Там в стенной газете, в красной рамке, наряду с другими отличниками, выставлена и моя страшная рожа. Очень смешно и радостно. Какие хорошие люди окружают меня!

22 сентября. Лучшим лекарством является работа, а не порошки и микстура. Все эти дни много работал. Устал, но доволен и чувствую себя прекрасно. Сегодня совсем не болело сердце. Очевидно, работа в коллективе действует благотворно. Работа – это главное. Но какие нелепые у меня желания! Шел мимо какого-то киоска и подумал – зацеплю его локтем, и пока этого не сделал, не успокоился. Ну, чем я не сумасшедший?

23 сентября. Весь вечер просидел у Аннушки. Как с нею хорошо, какой чудесный человек! И подумать смешно – в тридцать пять лет жених! Как горд я и счастлив! Одолевает глупое желание – всем разболтать о своем счастье. Всем не стоит, но Артемьеву скажу. Он самый близкий мне товарищ и отличный, сердечный человек.

25 сентября. Не вытерпел. Сегодня рассказал Артемьеву о своей жениховской миссии. Он искренне был рад, поздравил меня и сказал: «Ну, что же, если у тебя „все в порядке“, то женитьбу надо приветствовать…» Все время думаю над этой фразой… О чем он, собственно, говорит? Надо было спросить, а я постеснялся.

30 сентября. Не выходит из головы мысль – все ли у меня в порядке? Конечно, Артемьев прав. Это в браке важно и над этим стоит призадуматься. А вдруг я?… И весьма возможно, что у меня не все в порядке…

1 октября. Не повезло. Заболел перед самой свадьбой. Лежу. Температура 39°. Писать не могу.

3 октября. Снова поднялась температура. Но по анализу крови все выяснилось. Обнаружена малярия. Треплет регулярно через день. Врачи закормили акрихином.

15 ноября. Сегодня приступа уже нет. Трепало четыре раза. Победа за акрихином. Едва передвигаю ноги. Слабость, головокружение. Похож на перезрелый лимон. Аннушка целует меня в небритую щетину и уверяет, что если бы Аполлон Бельведерский дожил до возраста, когда растет борода, то, несомненно, он был бы похож на меня. Аннушка, милая, но ведь я урод… Впрочем, может быть, она права. Я от любви поглупел.

17 ноября. Моя несостоятельность доказана. Бедная Аннушка! Сама плачет, а старается меня успокоить. Говорит: «Это после болезни, родной, все пройдет…» Но я-то знаю, что не пройдет! Какое отчаяние!..

18 ноября. Опять нет сна, страх. Едва работаю. Нервы напряжены до крайности. Я замкнулся, отошел от людей, от коллектива… Страшно одному. Понимаю, что в высшей степени глупо думать об этом. Готов сам себя избить, но от своих липких мыслей избавиться не могу.

20 ноября. Был у частного врача-уролога. Врач не верит, сомневается, а хочет, чтобы я, больной, верил и надеялся. Он сказал: «Это, возможно, наследственная органическая недостаточность. Лечиться надо очень долго…» Странно, врач совсем не обратил внимания на малярию. Ведь я ослаб после нее. Но вот наследственное – дело непоправимое…

26 ноября. Все продумал. Познакомился с законами наследственности по разным книгам. Много непонятного, но вывод один: наследственность не перешибешь. Для меня странно только одно… Почему у моих родителей было все благополучно, а я, как объясняет мне врач, больной «наследственный».

30 ноября. Не сплю. Ничего не ем. Болен. Неизлечимо болен. Психиатр районной поликлиники выдал бюллетень и дал мне в конверте путевку в больницу. Я не выдержал, распечатал и прочел: «Диагноз – шизофренный синдром? Аутичен (избегает общения с людьми), безразличен к работе, фиксирован на своих переживаниях, скрывает от окружающих свое состояние. В роду – странное поведение у тетки и самоубийство в 1905 году брата матери».

«Доктор, вы правы! У меня доказанная наследственная болезнь. Я – аутичный. Ушел от коллектива чудесных людей. Не могу, не хочу никого видеть. Тяжело от расспросов и заботы людей. И я действительно скрываю от всех свое состояние. Только в одном вы не разобрались. Увы! Все, что я чувствую, это не бред, это действительности…»

2 декабря. На улице хмуро и холодно. Я не спал всю ночь, читал о шизофрении. На рассвете прикорнул. Проснулся от страшного сердцебиения. Попробовал выйти на улицу, но люди показались мне автоматами. Голова моя была очень тяжелой. Глазами я видел все, но это «все» уже не вызывало во мне никаких чувств, было для меня как бы нереальным. Разум мой понимал, что это болезненные мысли извратили мои чувства, сделали меня глупым, но эти же мысли как будто бы и свидетельствуют, что иначе быть не может у человека «с наследственностью». Страшная тяжесть головы не допускает критических мыслей. Избегаю движений, так как боюсь, что они совсем истощат силы. Боюсь всего, охватывает животный страх. Цепенею, но понимаю – жизнь меня не ждет, а бурно стремится вперед. Смерть, только смерть может избавить меня от мучительного страха.

На внутренней стороне обложки дневника было написано: «Немыслимо жить под вечным гнетом наследственных болезней. Еще ужаснее чувствовать прижизненное умирание (сумасшествие). Психиатр написал: „шизофренный синдром под вопросом. Понимаю это как „шизофрению“ – болезнь, которая, как мне известно из теории о наследственности, передается по рецессивной, то есть боковой, линии – племянник наследует болезнь дяди или теток. Я так любил жизнь и людей! Как тяжело мне с этим расставаться. Но разве можно продолжать жизнь человеку, неполноценному во всех отношениях…“».

В эту ночь Юдин пытался покончить жизнь самоубийством. Окружающие его люди не дали ему умереть.

Зачем уролог, желая показать свою ученость, рассказал этому особо впечатлительному больному о «наследственной органической недостаточности», в которой, видимо, и сам не разобрался? Зачем врач выдал больному на руки документы с поспешным предположительным диагнозом? А ведь ясно было только одно – это человек слабого типа нервной системы и отсюда его постоянное ощущение неполности жизни, утрата чувства реального, бесплодное умствование.

Один из виднейших русских врачей-психиатров П. Б. Ганнушкин очень точно описывает состояние таких людей:

«Основными их чертами являются крайняя нерешительность, боязливость и постоянная наклонность к сомнениям. Они чрезвычайно впечатлительны и притом не только к тому, что кругом них в данную минуту происходит, но и еще более к тому, что, по их мнению, может случиться…» «…психастеник боится за себя самого, за то будущее, которое его ожидает и которое он рисует себе мрачными красками, боится за все свое физическое и психическое здоровье…» «…постоянные тревоги, опасения, беспокойство – вот что наполняет его жизнь…»

История болезни Юдина – жестокий урок для врача, суровое напоминание о том, что скороспелость суждений, излишний апломб, отсутствие такта, чуткости могут убить больного в буквальном смысле слова. Как потом оправдаться врачу перед самим собой, перед народом.

Мы не знаем, почему тетка учителя «странно себя вела». Можно сомневаться, было ли психическое расстройство у его дяди, если, как выяснилось, он покончил жизнь самоубийством после зверств и дикого разгула еврейского погрома. И не вернее ли предположить, что причиной его трагедии была гибель близких людей, бесперспективность человеческого существования в дореволюционное время?… Этого мы не знаем!

Взгляд на наследственность, как на нечто непреодолимое, не зависящее от наших усилий, был в какой-то степени привит и мне в школьные и студенческие годы. Понадобился постоянный анализ своей работы, изучение философских и медицинских трудов, чтобы научиться правильно понимать эти вопросы.

И. П. Павловым и его учениками на экспериментальных фактах доказано, что именно внешняя среда направляет и изменяет живой организм. И. В. Мичурин показал, что приобретенные в течение жизни организма признаки могут передаваться по наследству в поколения.

Значит, наследственность не есть что-то неизменное: она сама изменяется. Многое зависит от внешнего мира, от окружающей жизни, от всего того, что Павлов называл «Госпожа действительность». Эта всемогущая «Госпожа действительность» наглядно показывает, что слишком часто и не всегда справедливо мы взваливали на терпеливые плечи наследственности многое из того, в чем она не виновата.

В психологическом очерке «Вукол» Н. Г. Помяловский сопровождает рождение своего героя такими сомнениями:

«Будет ли он умен, добр, счастлив? – бог знает!.. Станут бить его по голове – вырастет дураком, хотя бы и не родился им; будет воспитывать танцмейстер – выйдет из него кукла; кормят на краденые деньги – отзовется и это. Трудно показать и объяснить влияние внешних обстоятельств на голову и сердце человека…

…Бог знает, какое влияние имеет на ребенка глупая рожа няни, физиономия папаши, часто с отсутствием образа божия, грязная соска, табачный запах, визг и слезы братцев и сестриц и тому подобные буколические обстоятельства, на которые чадолюбивые и сердобольные родители, домовладыки и цари семейств часто не обращают никакого внимания. Все это, без сомнения, уродует человека».