Анна Сокольская

Книга о музыке

Предчувствия авангарда, начало консерватизма, или Затаптывали-затаптывали, да не вызатоптали

Пройдет немного времени, на изящной почве школы Нотр-Дам вырастет первый авангард, идеи нового искусства Ars nova противопоставят себя принципам Ars antiqua, опыт мелодического и ритмического варьирования, дробления длительностей синхронизируется с новым живописным опытом обратной перспективы – и святой престол с запозданием возмутится и постарается отыграть назад. В 1324 году папа Иоанн XXIII выпустит буллу “Docta sanctorum partum”, в которой со всем красноречием атакует сторонников новаций:

…некоторые воспитанники новой школы не спят ночи напролет… предпочитают выдумывать свои ноты, чем петь старые церковные песнопения… раздробляются на мелкие нотки… церковные мелодии они разрезают гокетами[46], расшатывают дискантами[47]; а иногда триплумами и мотетами на народных языках до того затаптывают, что основы антифонария и градуала они порой игнорируют. Они забывают, на чем они строят, не знают церковные лады, которые не различают, а, напротив, смешивают. Ведь из-за множества нот надлежащий объем восхождения и нисхождения хорала, которым сами лады отличаются друг от друга, затемняется[48].

Слова понтифика можно понимать так, что не само по себе затемнение объема лада, но мелодическое расшатывание, ритмическое дробление, затаптывание основ установленного порядка песнопения, иллюзия свободного течения звуков, затемняющая правду точного звучания слова, были его тревогой и заботой.

Однако адресатом полифонического послания мыслился сам Господь. И поскольку прихожане в любом случае наизусть знали текст мелодии основного голоса (кантус фирмус), задачей певчих в сложных мелизматических органумах с дискантами и гокетами становились новый музыкальный опыт и неизведанные слуховые впечатления: разительный контраст с суровой раннехристианской догматикой.

История григорианского пения – от одноголосных хоралов к многоголосной музыке Перотина и других авторов школы Нотр-Дам – зримое и слышимое свидетельство начала миграции музыки с орбиты математики и космологии в пространство чистой красоты. В эпоху позднего Средневековья и Ренессанса этот процесс ускорится, а из средневековой полифонии вырастет искусство контрапункта – краеугольное для музыки Возрождения и барокко и сохранившее свое влияние на весь дальнейший ход музыкальных событий.

Новая нотация: максимы Гвидо из Ареццо, минимы Филиппа де Витри

Чем сложнее становилась музыка, тем острее стояла проблема ее фиксации. Чем большую вариативность допускала импровизация в дисканте и глубже тонул cantus firmus в лабиринте новых голосов, тем ценнее становилось умение записать музыку. Если одноголосные песнопения можно было передавать из уст в уста “без потери качества”, то новое многоголосие требовало даже не греческой буквенной нотации – она не справилась бы с хитросплетениями полифонии, – пришлось подыскивать ей замену.

Первым шагом к усложнению музыкальной записи были невмы: плавные черточки, помещаемые в манускрипте над строкой текста. Невмы указывали на движение мелодии вверх или вниз; впрочем, предполагалось, что сама мелодия известна читателю заранее, а узорочье невм служит напоминанием о том, как должно звучать ее грамотное исполнение. Иногда ставилась горизонтальная черта, указывающая на звуковысотность, отправную точку движения мелодии: красная – фа малой октавы, желтая – до первой октавы: идею приписывают монаху-бенедиктинцу Гвидо Аретинскому, жившему в первой половине XI века.

Размах реформы Гвидо стал понятен, когда к одной черте он добавил еще три параллельно друг над другом: на каждой из них записывается нота, строго на терцию выше предыдущей. Отсюда название: линейная нотация. Четыре линии Гвидо – прототип современного нотного стана, хотя линий (четыре вместо пяти), так же как нот (шесть вместо семи), было на одну меньше. Гвидо придумал нотам имена: ut, re, mi, fa, sol и la – по первым слогам первых строчек гимна святому Иоанну (мелодию которого, скорее всего, сочинил он сам в качестве мнемонической подсказки): “Ut queant laxis, / Resonare fibris / Mira gestorum, / Famuli tuorum, / Solve polluti / Labii reatum”[49].

Гимн выбран неспроста – каждая его строчка поется на тон (а четвертая – на полтона) выше предыдущей в соответствии со звукорядом гиподорийского церковного лада. Позже из заглавия гимна Sancte Ioannes появилась нота si, а еще позже ut превратился в до без всяких гимнических на то оснований: музыковед, юрист и учитель красноречия Джованни Батиста Дони в XVII веке, недолго думая, но в строгом соответствии с барочным пониманием вклада личности в историю, увековечил в новом имени ноты собственную фамилию. Попутно он еще предложил переименовать ноту си в ноту bi, но современникам это показалось уже чересчур.

Царь Гвидон и его рука

Гвидо Аретинский создал актуальную нотную номенклатуру, и ему же приписывается авторство первого мнемонического правила для запоминания нот и нотных последовательностей. “Гвидонова рука” – это рисунок ладони, где косточки и подушечки пальцев соответствуют нотам, а звукоряд раскручивается по спирали от подушечки большого пальца. Гвидо не оперировал современной гаммой в объеме октавы – звукоряд представлял собой гексахорд – последовательность из шести нот, расположенных на неизменном расстоянии друг от друга: тон-тон-полутон-тон-тон. Гексахордов было три, они наслаивались друг на друга, как черепица: гексахорд от ноты до (до-ре-ми-фа-соль-ля) – назывался “натуральный”, над ним, от ноты фа (фа-соль-ля-си-бемоль-до-ре) – строился “мягкий” (латинское слово moll теперь обозначает минор), и дальше под натуральным, от ноты соль (соль-ля-си-до-ре-ми) – был “твердый” (от лат. durum произошел современный dur, или мажор). Проблема заключалась в ноте си, которая при соблюдении нужного расстояния между звуками в гексахорде от соль оказывается чистой, а в гексахорде от фа – пониженной, с бемолем перед ней. Си в буквенной нотации обозначалась символом b, поэтому требовалось разрешить на письме это противоречие. Так в гексахорде от фа ноту си стали записывать как “b-круглое”, с плавными контурами, а в гексахорде от соль – как “b-квадратное”, с более резкими контурами. Отсюда – известные сегодня знаки бемоля и бекара. Так Гвидо стал отцом самой насущной музыкантской терминологии, а все почему – а потому, что он, практик-педагог, заботился об эффективности обучения больше, чем о полете мысли.

Гвидонова рука.

В “Послании о незнакомом пении” Гвидо Аретинский в красках описывает встречу с папой Иоанном XIX, который живо заинтересовался его новшествами:

…Папа чрезвычайно обрадовался моему приезду, долго беседовал и о разном расспрашивал; как некое чудо, он все вертел наш Антифонарий и, непрестанно твердя перечисленные в начале [книги] правила, не отступился, то есть буквально не сошел с места, на котором сидел, пока не выучил незнакомый ему, выбранный им произвольно версикул, и тогда то, чему он едва ли мог поверить [в пересказах] других, внезапно обнаружил в себе самом. Чего же боле?[50]

Иными словами, Иоанн XIX смог спеть музыкальный текст, которого он раньше не слышал и не знал. А значит, музыкальная нотация теперь служила не средством напоминания известного, а инструментом передачи незнакомого материала. Спел ли папа упомянутый Гвидо версикул в точности, как слышал его автор, – доподлинно неизвестно: линейная нотация фиксировала только высоту звуков, но не длительность.

Чтобы прочитать мелодию, папа должен был знать устные правила ритмической организации мелодий. Но и тогда, и теперь нотная запись – это лишь свод более или менее подробных и частичных указаний, примет и маршрутов, по которым движется музыка. Их расшифровка, ловкость использования – дело интерпретатора. Не только в ранней музыке, но и в музыке Нового времени, когда нотация стала фиксировать множество разных параметров, и до сегодняшнего дня все так же действуют устные правила, договоренности и традиции интерпретации письменных знаков. Они меняются, их понимание может быть различным. Поэтому при каждом новом исполнении даже детально и во всех подробностях записанное сочинение звучит по-разному.

Принципы ритмической записи стали много обсуждаться в середине XIII века, когда ученый и поэт Иоанн Гарландский, также известный как Иоанн Французский (был ли он английским поэтом или французским книготорговцем и музыкантом, до сих пор в точности неизвестно, но так или иначе трактатам “О плавной музыке” и “О размеренной музыке”, подписанным этим именем, свойственна большая ученость), предложил апроприировать для музыки привычную метрику стихосложения, получив на выходе шесть ритмических модусов, соответствующих стихотворным размерам: хорею, ямбу, дактилю, анапесту, а также спондею и пиррихию.

Следующим в дискуссию вступил Франко Кельнский (он же Франко Тевтонец). В конце XIII века в Парижском университете он сочинил трактат “Искусство размеренной музыки” (“Ars cantus mensurabilis”), где сформулировал азы будущей мензуральной нотации. В его системе за нотами разной длительности закреплялись разные символы, значение которых могло уже не меняться в зависимости от контекста, в частности предполагаемого ритмического модуса (до тех пор пока ноты разной длительности на письме выглядели одинаково, о том, к какому модусу относится та или иная последовательность звуков, исполнитель догадывался по косвенным признакам).

Если в современной системе записи участвуют длительности от “целой” и дальше “половинной”, “четверти” и так далее, то мензуральная средневековая нотация оперировала длительностями “максима”, “лонга”, “бревис”, “семибревис”: с длительностью “бревис”, по словам Иоанна Гарландского, соотносился темпус – универсальный пульс, “неделимый временной интервал, в который может прозвучать recta [правильный] brevis”, то есть основная счетная доля[51].

Последний в очереди средневековых революционеров по части нотации, композитор и теоретик Филипп де Витри, с именем которого связана история французского Ars nova, ввел новую единицу – миниму. На две или три минимы делился семибревис, и вот они уже выглядели аккурат как современные “половинки” (так что современный музыкант в манускрипте середины XIV века может встретить знакомые условные обозначения).

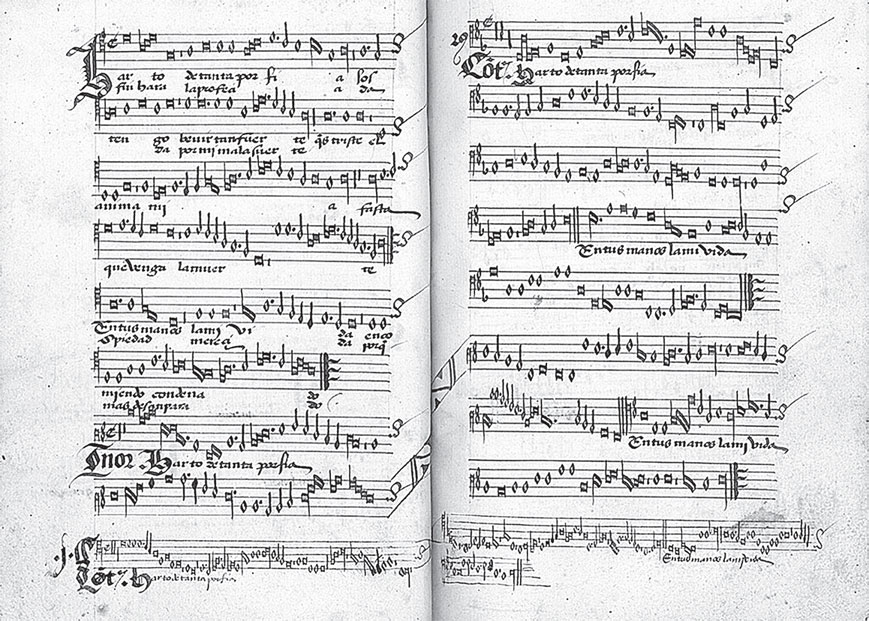

Пример мензуральной нотации.

Ars Nova, или В первый раз – об авангарде

Искусство Ars Nova (по названию одноименного трактата Филиппа де Витри) лежит на границе двух эпох: если французскую версию направления принято относить к Средневековью, то его аналог, итальянское Треченто, – уже к Возрождению. Расцвет музыкального искусства в эпоху Ars nova, связанный с реформой ритмики и нотации, экспериментами в светских вокальных и инструментальных жанрах, стал образцом для подражания в других искусствах и других землях. При этом старое искусство до появления “новаторов” себя таковым не считало, и многие музыканты Ars nova относились к старикам и прежним правилам с почтением, обозначая тем не менее различия и совершенствуя не столько практику сочинения, сколько теорию и приемы нотной записи.

К слову, именно минимы, как длительности, больше других повинные в мелком дроблении канонических напевов, особенно раздражали автора “антимузыкальной” буллы папу Иоанна XXII, вспомним: “…некоторые воспитанники новой школы… заботясь только о мензурации темпусов, посвящают себя всецело новым нотным формам… и в результате этого церковные песнопения поются в семибревисах и минимах и раздробляются на мелкие нотки”[52].

Витри, по сути, не изобрел новую технику композиции, а усовершенствовал технику нотации. В его классификации терции и сексты определялись как консонансы (движение параллельными “пустыми” консонансами, как в органуме, Витри предлагал запретить), были введены новые мелкие длительности и бинарное ритмическое деление наряду с тернарным – прообраз будущих новоевропейских двухдольных и трехдольных музыкальных размеров. Для их обозначения Витри использовал специальные символы, из которых в современной практике сохранилось только обозначение деления на четыре:

Круг с точкой внутри = 9/4

Полукруг с точкой внутри (“рожки” полумесяца смотрят вправо) = 6/4

Круг = 3/2

C = 2/2 (4/4)

Благодаря новой системе ритмического дробления и его фиксации стала возможна, к примеру, изоритмия – полифоническая техника, где протяженность мелодической линии и ритмического рисунка не совпадали. Ритм назывался талеа (то есть стержень) и придумывался автономно, затем на него накладывался колор (цвет – под этим словом подразумевалась мелодия). Талеа и колор, таким образом, расходились практически сразу и дальше вступали друг с другом в занимательные взаимоотношения – а к концу эффектно сводились воедино.

Эксперименты с нотацией и большей детализацией в искусстве многоголосия в литургических жанрах шли вместе с усложнением средневекового уклада – ростом и развитием монастырей, университетов, городов – и уточнением, расширением всей сферы эстетической и интеллектуальной коммуникации. От богослужебного умысла новая церковная музыка могла уходить иногда совсем далеко, по крайней мере, консервативное богословие усматривало в изощренной полифонии Ars nova не в пример параллельным органумам опасную, но не новую оппозиционную тенденцию. Ведь еще двумя веками ранее Гвидо Аретинский, поделившись с братьями мыслями о линейной нотации и вызвав гнев и зависть, вынужден был покинуть родной монастырь в Помпозе. Легенда гласит, что настоятель потом раскаивался и звал Гвидо обратно, но тот осел в Ареццо, где вовсе не было монастыря, зато был кафедральный собор с внушительным количеством певчих; на них-то Гвидо и тестировал свои идеи. На службы собирался весь город. И как в других средневековых городах, параллельно богослужебной здесь развивалась собственная, секулярная музыкальная традиция. Монахи как люди, искушенные в письме и чтении, вопреки распространенному мнению, принимали в ней посильное – а иногда и недюжинное – участие.

Как завести себе приставную рыжую бороду, или Миф о вагантах: жить-то они жили, а быть-то их и не было

На альбоме “По волне моей памяти” Давида Тухманова (музыкальный блокбастер советских лет) был записан шлягер “Из вагантов” в исполнении Игоря Иванова, в самом деле основанный на памятнике средневековой вагантской поэзии в вольном переводе Льва Гинзбурга:

Во французской стороне / на чужой планете / предстоит учиться мне / в университете… Всех вас вместе соберу, / если на чужбине / я случайно не помру / от своей латыни. / Если не сведут с ума / римляне и греки, / сочинившие тома / для библиотеки, / если те профессора, / что студентов учат, / горемыку школяра / насмерть не замучат, / если насмерть не упьюсь / на хмельной пирушке, / обязательно вернусь / к вам, друзья-подружки!

Еще недавно считалось, что ваганты были специфическим средневековым сословием, корпорацией бродячих клириков, получивших образование в соборных школах, но не нашедших себе ни прихода, ни места в канцелярии, поэтому вынужденных скитаться по свету. Современные исследования отрицают существование бесприходного сословия, занимавшегося пением и стихосложением: поэзия вагантов – не творчество отдельной страты или тайного общества, а жанр, хотя история его туманна, а границы размыты полуанонимной традицией. Но черты вагантской лирики – смесь бесшабашности и тоски, неуважение к власти, пренебрежение нормами морали и хорошего тона – известны по многочисленным памятникам и принадлежат истории литературы в не меньшей, а то и в большей степени, чем истории музыки. Впрочем, некоторые из песен, считающихся вагантскими, снабжены невмами, что позволяет их приблизительно реконструировать.

Иногда с вагантами отождествляют голиардов, происхождение имени которых спорно: по одной из версий, голиарды – “голиафовы дети” (великан Голиаф считался олицетворением Сатаны), по другой – последователи некоего Голиаса, основоположника шальной традиции в жизни и пении. И хотя в отдельных случаях авторство удается идентифицировать, существует версия, что школярская корпорация вагантов могла быть чем-то вроде собирательного образа, художественным вымыслом на основе реальных событий: как сообщает монах Гелинанд, “школяры учатся благородным искусствам в Париже, древним классикам – в Орлеане, судебным кодексам – в Болонье, медицинским припаркам – в Салерно, демонологии – в Толедо, а добрым нравам – нигде”[53].

Известно, что в некоторых европейских землях против клириков, которые пьянствовали, плясали и играли на музыкальных инструментах, принимались репрессивные законы. Так или иначе, вагантские песни полны язвительной сатиры на светскую и церковную власти, на монахов и священников: в них упоминается, к примеру, “всепьянейшая литургия” (дальний предок “всепьянейшего собора” Петра I), а в одном из текстов кодекса “Carmina Burana” рассказывается о монашеском ордене, члены которого по уставу должны были много спать, есть вредную пищу, пить дорогое вино и играть в карты, – причем описано все так подробно и убедительно, что до поры до времени многие всерьез верили в существование ордена.

“Carmina Burana”

Кодекс “Carmina Burana”, самое полное из редких сохранившихся вагантских собраний, где тексты организованы по тематическому принципу – сатирические, любовные, застольные, игроцкие и бродяжьи, литургические драмы, – возможно, был составлен для некоего состоятельного заказчика. Книга была дорогим артефактом: чтобы она появилась, нужны были сотни человекочасов, и просто так ничего не записывалось. В то же время свод безобразных песен по высокому заказу иногда относят к почтенной традиции культурных мистификаций на положении одного из ранних образцов. Впервые рукопись была обнаружена в 1591 году в Бойрене и скоро забыта. Во второй раз кодекс нашелся в 1803 году, а описан и озаглавлен “Бойренские песни” только в 1847-м. В 1935 году Карл Орф использовал избранные тексты кодекса в кантате “Carmina Burana” (первый номер кантаты “O Fortuna” в 2009 году признана BBC “самым популярным классическим произведением в Великобритании за последние 75 лет”).

Раскованная эротика и прочие безобразия в “попрошайных”, “мятежных”, “античных” и других песенных жанрах выставляют вагантскую лирику в образе хулиганского полупрофессионального, полуфольклорного искусства, хотя основное свойство вагантской поэзии – едкий коктейль из намеренной вульгарности и сугубой учености. Так что на кощунственной смеси французского с нижегородским – просторечного французского с высоколобой церковной латынью – звучали тексты, выдающие в авторах знатных книгочеев и в то же время больших нечестивцев:

Я скромной девушкой была, / Virgo dum florebam, / Нежна, приветлива, мила, / Omnibus placebam. / Пошла я как-то на лужок, / Flores adunare, / Да захотел меня дружок / Ibi deflorare. / Он взял меня под локоток, / Sed non indecenter, / И прямо в рощу уволок / Valde fraudulenter. / Он платье стал с меня срывать / Valde indecenter, / Мне ручки белые ломать / Multum violenter. / Потом он молвил: “Посмотри! / Nemus est remotum! / Все у меня горит внутри!” / Planxi et hoc totum. / “Пойдем под липу поскорей, / Non procul a via: / Моя свирель висит на ней, / Tympanum cum lyra”. / Пришли мы к дереву тому, / Dixit: sedeamus! / Гляжу: не терпится ему – / Ludum faciamus! / Тут он склонился надо мной, /Non absque timore: / “Тебя я сделаю женой, / Dulcis es cum ore!” / Он мне сорочку снять помог, / Corporе detecta, / И стал мне взламывать замок / Cuspide erecta. / Вонзилось в жертву копьецо, / Bene venebatur, / И надо мной его лицо, – / Ludus compleatur![54]

Симоне Мартини. Св. Мартин посвящается в рыцари. Фрагмент с музыкантами. Роспись капеллы Св. Мартина в церкви Сан-Франческо в Ассизи. 1315–1320.

В вагантских текстах мы также находим немало острых комментариев на политические темы и злободневных новостей (в “Carmina Burana” упоминается, например, Ричард Львиное Сердце и его бесславный крестовый поход). А в музыке, относимой к полумифической традиции, понятно, нет и намека на рафинированность полифонического религиозного искусства – одноголосные песни могли звучать под аккомпанемент виелы или других струнных смычковых инструментов (как фидель, фиддл, ребек) – предшественников скрипки.

Много позже в XIX веке живое воображение романтиков реанимирует вагантскую поэзию, а сам романтический лирический герой – бродячий поэт, объятый гневом и тоской, глубоким знанием и бездонным одиночеством, – окажется подчас сродни ваганту. Между тем источники, относящиеся к вагантской традиции, от самых ранних “Кембриджских песен” до сборника “Carmina Burana”, содержат тексты (иногда нотированные, иногда нет) отнюдь не школярского происхождения, а среди авторов вагантской лирики принято видеть тех, чья ученость не подлежит сомнению: от богословов и рыцарей до философа Пьера Абеляра и его ученицы и возлюбленной, “умнейшей из женщин” Элоизы.

Пьер Абеляр и Элоиза Фульбер были одними из самых образованных молодых людей своего времени, а их роман – примером позднесредневекового асоциального поведения, когда презрение к нормативной морали и регламентированному укладу грозило серьезными последствиями, но было вполне в духе времени. Счастливый брак Абеляра и Элоизы оказался невозможен, Абеляр был предан анафеме за свободомыслие и безбожие философских трудов и оскоплен по приказу опекуна Элоизы. Сама она приняла постриг и позднее стала аббатисой обители Параклет. Полные нежности, откровенности и литературной виртуозности письма Абеляра и Элоизы друг другу, вместе с песнями, которые сочиняли о них другие, известны как одни из лучших образцов куртуазной и вагантской лирики; сохранилось также несколько религиозных гимнов и плачей Абеляра. Но если сведения о знаменитой романтической связи, напоминающей историю Фауста и Маргариты, достоверны, то поздняя переписка, возможно, сфальсифицирована самим Абеляром и была чистым литературным вымыслом.