Леонид Ивашов

Россия или Московия? Геополитическое измерение истории России

Личность и биография Симеона Бекбулатовича заслуживает особого внимания в силу своего наглядно евразийского характера и статуса в политической системе Московского царства. Примерно в 1562 году этот сибирский царевич и его брат Тохтамыш перешли на русскую службу и отличились в Ливонской войне. В конце 1560 года Саин Булат (тогда еще мусульманин) короткое время был касимовским царем, а затем князем Тверским. Со времен объединения Руси Иваном III на началах квазифедерации Тверь (а с нею Смоленск и Рязань) считались унаследованными в пользу московских царей. Теперь Иван Грозный формально делегировал свои суверенные права на Тверь Саин Булату. В 1573 году тот крестился и позднее был даже провозглашен Иваном Грозным в качестве «царя всея Руси» (сам Иван стал называться «князем Московским»). Суть политической системы России и полнота власти Ивана Грозного от этого не изменились. Однако к тому времени ритуальные усыновления и династические браки сложились в такую систему, что Иван Грозный и жена Симеона Анастасия Мстиславская в равной мере оказались потомками царя Ивана III по прямой линии. Вдобавок Анастасия Мстиславская оказалась правнучкой не только самого первого русского царя Василия II Темного, но и его свояка Худайкула (Петра Ибрагимовича). Иными словами, она происходила равным образом от Рюрика и Чингисхана. По этому принципу ее и подобрали в жены Симеону Бекбулатовичу. Внешнеполитический символизм такого династического решения очевиден и Востоку был вполне ясен: Симеон – «второе я» царя Московского, Чингисид – «младший брат» Рюриковичей. В этом контексте Иван Грозный – естественный сюзерен и номинальный повелитель всех постордынских государств Евразии.

Иван IV Васильевич (Грозный) (1533 / 1547–1584 гг.)

• царь всея Руси (1547 г.);

• присоединение Казанского, Астраханского, Сибирского ханства;

• централизация Российского государства;

• созыв Избранной рады, проведение ряда реформ;

• ужесточение положения крестьян;

• создание опричного войска, опричнина;

• изменение герба – на груди орла появляется всадник;

• становление самодержавия;

• автор многочисленных посланий (переписка с кн. Курбским);

• возведение храма Василия Блаженного в Москве и Софийского собора в Вологде.

«Двоецарствие»[65] в Московском государстве – институт далеко не случайный, а в Орде – тем более. Обычаем Орды было соправительство хана со своим наследником. Иван III ввел этот обычай в России, но лишь Иван грозный ввел татар в эту систему. Важно учесть, что монарх и его соправитель не равны в правах друг другу, это не консулы Рима. Их связывают отношения старшего и младшего, начальства и подчинения. Ивану Грозному «двоецарствие» было необходимо в двух качествах – внутри- и внешнеполитическом. Внутри государства – для консолидации самодержавно-дворянской монархии (служилые татары были опорой лично царя), вовне – для интеграции новоприсоединенных ханств в состав России и для сближения с государствами тогдашнего «ближнего зарубежья». (Одно время практиковалось использование в этих целях и царевича-мусульманина в Касимове, и крещеного царевича в Москве.)

После смерти Ивана Грозного Симеон Бекбулатович заметной роли уже не играл. Прожив еще тридцать два года, он скончался и был погребен в московском Симоновом монастыре как инок Стефан. Однако и после него Касимов продолжал играть существенную роль целых сто лет. В 1600 году на касимовский престол был торжественно возведен другой сибирский царевич – Ураз-Мухаммед (участник невского похода против шведов в 1590 году). Этот царевич был потомком самого Джучи – старшего сына Чингисхана и правителя центральноазиатских владений. Внук Джучи Урус-хан был союзником Тимура в его борьбе с врагом Руси – ханом Золотой Орды Тохтамышем. В 1601 году Ураз-Мухаммед выступает в качестве «второго я» Бориса Годунова. Во время Смуты оба самозванца Лжедимитрия никак не посягали на статус царей Касимовских (Лжедимитрий II убил Ураз-Мухаммеда, но затронуть Касимов даже не помышлял). В 1614 году царем Касимова стал пленный сибирский царевич Алп-Арслан (до того воевавший под командованием князя Пожарского). Когда он приезжал в Москву из Касимова, царь Михаил и его отец патриарх Филарет торжественно принимали Алп-Арслана в Золотой палате как суверенного правителя (хотя он им не был), а знатные бояре боролись за честь встречать «царя Касимовского» (что было много престижнее встречи, к примеру, посла Англии). Несомненно, и в этом тоже проявлялось не только реальное, но и символическое (что не менее важно) могущество московских царей в масштабах континентальной Евразии, на рубежах мира кочевников и в зоне когда-то бесспорного могущества ханов-Чингисидов.

Симеон Бекбулатович

• 30 октября 1575 г. Иван IV отрёкся от престола и возвел на него татарского царевича Симеона Бекбулатовича

• Сам Грозный именовал себя боярином московским и писал на имя Симеона челобитные: «Государю великому князю Симиону Бекбулатовичу всеа Руси Иванец Васильев с своими детишками, с Ыванцом да с Федорцом, челом бьют»

• Симеон Бекбулатович пробыл великим князем всея Руси 11 месяцев Известны жалованные грамоты, писанные от его имени

• В 1576 г. Иван Васильевич вернулся на трон, а Симеона жаловал великим княжеством Тверским

Предчувствие этого могущества еще в конце XV века проявилось весьма оригинальным образом. Казанская царица Нур Салтан – мудрый политик и авторитетное лицо в татарских ханствах – была настроена к России весьма позитивно. Ее сын Мухаммед Эмин, оставшись мусульманином, был символически «усыновлен» царем Иваном III. В 1495 году царица совершила хадж в Мекку и, вернувшись оттуда, преподнесла в дар Ивану III коня, на котором совершила свое паломничество к святыне Каабы. Что мог означать этот дар мусульманской царицы православному царю? Не исключено, что он содержал намек на пророка Мухаммеда, который оставил преемникам государство хотя и небольшое, но с огромными перспективами халифата. И действительно, Россия при Иване III была не больше Австрии, но с XVI века начала расширяться и к XX веку охватила полмира. В не меньшей степени «конь из Мекки» напоминал и напоминает, что опорой континентального могущества России является как минимум ее влияние на сопредельные исламские регионы, населенные преимущественно тюркскими народами.

Тем не менее при династии Романовых со второй четверти XVII века «касимовское» начало русского великодержавия развивалось лишь по инерции. Престиж касимовских царей даже возрастал: сын Алп-Арслана Сеид-Бурхан (в крещении Василий Арсланович-Ярославович) стал тестем Мартемьяна Нарышкина – родного дяди Петра I. Сын Василия Арслановича (Ярославовича) Иван женился на княжне Салтыковой – свояченице Ивана V, брата и соправителя Петра I. То, что касимовские «цари» женились на сестрах цариц, было обычаем и воспринималось совершенно естественно. Но при этом сошло на нет геополитическое значение Касимова. Сеид-Бурхан был первым касимовским царем, который, во-первых, крестился и, во-вторых, унаследовал Касимов. Статус самого царства, в отличие от его правителей, снизился: его передали в ведение приказа Казанского дворца, упразднили финансовую автономию. В определенных случаях при государственных и церковных церемониях касимовский царь не раз заменял своего кузена Петра I, но лишь до 1700 года. Царское достоинство Сеид-Бурхан, его дети и внуки сохраняли почти до 1721 года (момента учреждения Российской империи): их приравняли к прочим князьям в 1718 году. С тех пор они более уже не являлись первыми по знатности подданными русских царей.

Создается впечатление, что Касимов как геополитический фактор далеко не исчерпал себя и был отменен как раз в канун формирования нового комплекса внешнеполитических проблем и потребностей России на востоке. Ошибка была сделана еще при царе Михаиле и не исправлена при Алексее Михайловиче. На востоке был бесспорен авторитет Ивана Грозного как царя православного и мусульманского, и противопоставить ему та же Османская империя ничего не могла. Но уже Алексей Михайлович столь грозным авторитетом не пользовался. Иван Грозный мог предложить крымскому хану Касимов в качестве приданого Маг Султан, родственницы казанского царевича Шах-Али, а крымский хан спешил опасливо отказаться от такого «подарка» (он резонно видел в Касимове – двойнике своего ханства – подкоп под свою власть). А уже в 1661 году крымские послы иронически комментировали крещение патриархом Никоном касимовских и прочих служилых татар: «Нынешний ваш царь вообразил себя умнее отцов и дедов своих… Христиан у вас намного больше не будет, а у нас их под властью и так предостаточно»[66]. Посол Крыма говорил в данном случае от лица не столько своего хана, сколько его сюзерена – султана Турции. Но и так ясно, что малочисленные служилые татары (и особенно касимовцы) были весомым геополитическим козырем в тюрко-исламском мире Евразии. После их крещения внешнеполитический смысл касимовского фактора был утрачен, что серьезно ослабило позиции России на пространстве от Украины до Китая.

Ценность Касимова была велика не только в роли кессона при плавной ассимиляции татарской служилой элиты. Еще значительней она была потому, что позволяла привлекать все больше тюрко-исламской знати на престижную службу России и тем усиливать русское влияние в Азии. Присутствие в Москве и Касимове потомков Чингисхана позволяло влиять и на монгольский мир, который вновь геополитически активизировался в первой половине XVII – первой трети XVIII в. (возникновение единого Джунгарского ханства, его панмонгольские претензии, соперничество с Китаем, экспансия в Казахстан и российское Поволжье). Иван Грозный и Борис Годунов полноценно играли ту же роль, что Тимур – регент при ханах-Чингисидах, которые царствовали, но не правили. Первые Романовы утратили эту роль, и Петру I при всем желании уже трудно было вернуть себе уникальные возможности прежних собирателей Руси и победителей Золотой Орды.

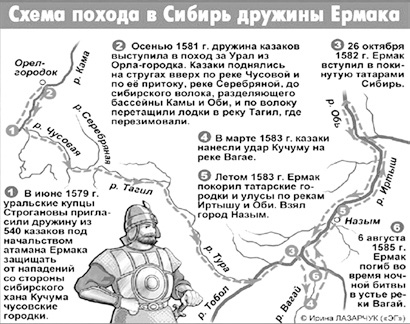

Свержение ордынского ига в 1480 году означало переход России в контрнаступление на ханства бывшей Золотой Орды и постепенное неуклонное продвижение в восточном (Сибирь) и юго-восточном (Казахстан и Средняя Азия) направлениях. Характер этого продвижения определялся геополитическим положением России, сложившимся к этому времени. Тогдашняя Русь опиралась в своем развитии на треугольник восточноевропейских смешанных лесов с основанием Нева-Киев и острием у Волги между Нижним Новгородом и Казанью. На оси этого треугольника как раз и расположена Москва. Если смотреть из Нижнего Новгорода (в то время пограничного пункта) от слияния Оки и Волги, то за Волгой зона таежная, а за Окой – лесостепная с постепенным переходом в Дикое поле. Москва изначально ощущала себя центром путей общения и борьбы между западом, тайгой и кочевниками Дикого поля. При постоянной опасности с западного и юго-восточного направлений опорой для Москвы был обычно северо-восток: оттуда не угрожал ни ближний соперник (соседние великие княжества), ни внешний противник. В первой половине XVI века усиление опасности со стороны Крыма заставило создать укрепленную линию каменных кремлей по Оке. Аналогичные линии фортификации существовали только в зоне постоянной внешней опасности на западной границе. Напротив, на востоке и юго-востоке сильные каменные крепости существовали только в Казани, Астрахани, Тобольске и Верхотурье, что в целом объяснимо перспективами активного продвижения России вглубь Азии, стремлениями и возможностями такого продвижения. Однако недоразрешенность проблемы постордынских ханств продиктовала необходимость строительства засечных линий близ границы леса и степи: Белгородской, Тамбовской, Закамской, Сибирской, Сызранской. Отдельные крепости выдвигались вперед по водным артериям: Астрахань или крепость Царев-Борисов на слиянии Оскола и Дона[67].

В царствование Анны Иоанновны начинается строительство полевых укрепленных линий в ковыльных и полынных степях Доуралья. Однако до того была укреплена Иртышская линия сибирской границы между Омском и Усть-Каменогорском. Как и до Урала, здесь соблюдался упоминавшийся выше принцип: сперва укрепляться в северо-восточном направлении, обходя степь с севера, лишь затем закрепляться юго-восточнее. Поскольку в степях, в отличие от лесов, засеки невозможны, строились максимально близко друг к другу сторожевые посты и малые крепости. Иртышская линия проникает вглубь степей вдоль водной артерии. Позднейшие западносибирские укрепленные линии 1737 и 1752 гг. постройки пересекали водоразделы от Иртыша к Тоболу. Первая окаймляла ишимские степи, вторая – «горькая» – шла по прямой от Омска на Иртыше и станице Звериноголовой на Тоболе. В 1730-е годы были построены линии от Царицына к Дону и весьма солидная Оренбургская. Кроме того, новая Закамская линия в Самаре стыковалась с Оренбургской; пролегала она по луговой лесостепи и границе лесостепи со степью ковыльной. Наконец, в 1787 году была построена линия укреплений от Камышина к реке Урал; она проходила по рубежу пустыни. И только еще через сто лет линии российских укреплений начали продвигаться в пустыни Казахстана и Средней Азии[68].

Гораздо легче оказалось уже к середине XVII века (через сто лет после взятия Казани) достичь Берингова пролива на Дальнем Востоке, чем укрепиться на юге Урала и Сибири, а тем более продвинуться в степи и пустыни центра Азии. Еще при Александре I (в первой четверти XIX века) Самарская губерния была слабо освоена русскими переселенцами, а Саратовская и того хуже. Грибоедовский Фамусов не шутил, когда грозился сослать дочку «в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов». Генерал М. А. Терентьев справедливо напоминает, что губерния оставалась тогда за городской чертой Диким полем во власти бродяг, разбойников и, хуже того, лихих степняков-батыров (которые грабили и захватывали невольников). Таким образом, юная Софья Павловна рисковала очутиться на невольничьем рынке в Хиве, а там – и в гареме любой страны мусульманского Востока. (Реалии данного типа к югу от Москвы – в бассейне Черного моря – к тому времени успели отойти в прошлое.)

Сложившееся положение объяснялось целым комплексом геополитических факторов. В течение XVII века Россия восстанавливалась после Смуты, а в XVIII века вела активную борьбу в Балтийско-Черноморском регионе Европы. Активность во всех направлениях была, конечно, молодой Российской империи не под силу. Однако важность Востока для России отчетливо сознавал Петр Великий. Неслучайно он постарался утвердить государство на вершинах геополитического треугольника Прибалтика – Кавказ – Алтай. Прозорливость Петра I очевидна: в настоящее время данный треугольник признан как геополитически важнейшая «Срединная зона»[69] России. Еще во время Северной войны он предпринял стратегическую «разведку боем» по западному берегу Каспия в направлении Ирана, а в 1714 году не только одержал историческую морскую победу при Гангуте, но и приказал Сенату разработать задачи изучения Средней Азии, путей в Индию и Восточный Туркестан. Наконец, в начале 1720-х годах (в момент провозглашения империи) Петр Великий поставил два ключевых по важности геополитических вопроса – казахстанско-среднеазиатский и джунгарский. Первый вопрос вытекал из насущной проблемы безопасности ураловолжских и сибирских границ России, но перерастал (по оценке самого Петра I) в проблему Казахстана как важнейшего континентального (если не мирового) фактора: в 1722 году Петр I определил Казахстан как одновременно «и ключ, и врата» Центральной и Южной Азии.

Петр I планировал, разведав политически раздробленную и нестабильную Среднюю Азию и укрепив с нею связи, предложить ее правителям свое покровительство и военную помощь. Лишь стабилизировав регион и связи с ним, можно было рассчитывать на продвижение торговых связей и влияния России в направлении Индии. Однако военно-дипломатическая экспедиция князя Бековича-Черкасского в 1717 году в Хиву закончилась ее гибелью. Вслед за тем положение в степи осложнилось нашествием на Казахстан ойратов хана Галдан-Церена, разгромом и бегством казахов практически во всех направлениях. Сложившееся положение вызвало интерес и беспокойство Петра I, он приступил к изучению джунгароойратского вопроса и возможностей установления отношений с Джунгарским ханством. Он учитывал, что еще в 1636–1644 гг. на нижнюю Волгу вторглись ойраты во главе с ханом Хо-Урлюком, который осаждал Астрахань и там же погиб. В то время ослабленной Смутой России едва удалось отразить новое монгольское нашествие. Но после смерти Петра I эти его начинания относительно Джунгарии и Средней Азии продолжены не были. Его преемники ограничивались попытками отгородиться от степной анархии, которая с каждым годом лишь нарастала.

Неудача продвижения в Хиву и далее в Бухару не ослабила стремления закрепиться на рубежах Казахстана. Еще в 1714–1716 гг. со стороны Сибири экспедиция капитана Бухгольца двинулась в направлении Яркенда. Она не имела успеха, но тем самым доказала необходимость основания в 1716 году Омска и в 1718 году Семипалатинска. Аналогичным образом не удалась в 1720 году попытка отряда генерала Лихарева пройти из Тобольска вверх по Иртышу к озеру Зайсан. Однако на обратном пути этим отрядом был основан Усть-Каменогорск. В 1720–1721 гг. в Бухару было организовано посольство во главе с секретарем Ориентальной комиссии Посольского приказа Флорио Беневени. Из-за беспорядков в Бухаре посольству не удалось добиться ощутимых дипломатических успехов, но информация о положении в Средней Азии была собрана существенная.

Многочисленные конкретные данные убедили Петра I в необходимости и возможности утверждения прочного влияния Российской империи в дезорганизованном регионе, нестабильность которого была чревата серьезными проблемами для России уже тогда и более чем реальными опасностями в перспективе. Не секрет, что на рубеже 1630–1640-х гг. чуть более энергичное нашествие ойратов на Россию, ослабленную Смутой и незавершенными войнами с Польшей и Швецией на западе, могло обернуться катастрофой (и действительно едва не обернулось). Дело в том, что еще в 1621 году джунгары-торгоуты перекочевали в долины Оби, Иртыша и Тобола, но там не задержались и в 1628 году заняли пространство между реками Урал и Волга. Русское правительство поначалу никак этому не препятствовало, рассчитывая воспользоваться этими ойратами как щитом против беспокойных казахов. Расчеты эти оказались поспешными: ойраты (калмыки) вели себя как завоеватели. И если бы их правитель Хо-Урлюк не погиб в 1644 году при осаде Астрахани, попытка возродить подобие Золотой Орды могла создать России очень серьезные проблемы. Хотя еще в 1636 году с ойратами был заключен обстоятельный мирный договор, в 40-е гг. он был серьезно нарушен. Российская империя Петра I также не могла пренебречь данного рода опасностью. Достаточно вспомнить, что башкиры (в то время народ более чем воинственный) в 1707 году разорили все поселения до самой Казани. Их пытались было окружить линиями укреплений, но и эта мера помогла мало. Впоследствии во время башкирских мятежей ничего иного не оставалось, как использовать против них соседей-казахов.

АБУЛХАЙР ХАН, положивший начало принятия российского подданства казахскими жузами (племенами). К 1734 г. все три жуза (младший, Средний и Старший) приняли российское подданство.

Но доступ в Среднюю Азию с уже завоеванных рубежей – Каспия и Сибири – оказался мало реален по причинам, прежде всего, географической удаленности и труднодоступности. На Каспий выходят пустыни Туркмении, а действия с сибирского направления (как доказала и позднейшая практика XIX века) координировать из центра практически невозможно. Внимание поэтому сосредоточилось на уральском направлении, предполагавшем в первую очередь укрепление позиций России в степях Казахстана. Избранный средний путь оказался хотя и реальным, но исторически длительным и труднейшим.

Ханы казахские уже в 1717-1718 гг. обращались к Петру I с просьбами принять их в российское подданство[70]. Авторитет Петра I в степях Казахстана был настолько велик, что и казахские ханы, и хан Хивы искали покровительства России. Однако в то время реализовать потенциальные возможности влияния в Казахстане не удалось. Вскоре положение в Казахстане и Средней Азии обострилось до предела. Джунгары (ойраты) разорили Казахстан и вынудили все «орды» казахов бежать к югу и западу. Малый жуз покинул бассейн Сырдарьи и ушел на Урал и Эмбу. Почти весь Старший жуз с частью Среднего покорился джунгарскому хану Галдану, большая часть этих орд бежала в направлении Самарканда, меньшая – Бухары и Хивы. Не остановившись и там, все три орды двинулись к северу и оказались прижаты к новым границам России. В середине 1730-х гг. о переходе в подданство России заявили Малая и Средняя казахские орды (жузы), граничившие с Россией южнее Урала и в Сибири. Их номинальное подданство, однако, создало не меньше новых проблем, чем было старых. Началась многолетняя борьба Российского государства со степной анархией, с которой долгое время по-настоящему не знали, как разобраться. Когда хан Абулхайр подчинился влиянию России, оказалось, что на местах ему не подчиняются и авторитет ханской власти у казахов весьма низок. Порядка и стабильности поддержка ханской власти не обеспечивала. С целью упрочения влияния России в Казахстане оренбургские губернаторы Кириллов, Татищев и Неплюев последовательно расширяли пределы России в Приуралье, соединили укрепленной линией Омск и Уральск, приняли меры к земледельческой колонизации края. Этого пытались добиться благодаря неплохим отношениям с казахским ханом Абулхайром. Последний обязался охранять границы России со стороны степи, защищать купеческие караваны, платить дань, оказывать России содействие своими иррегулярными войсками. Взамен он добивался признания ханского титула и прав за своими потомками.

Но как показала дальнейшая практика, ни потомки Абулхайра не были достойны ханского звания, ни сам институт ханской власти не обладал достаточным авторитетом в глазах казахского общества. Ставка правительства России на легитимность ханской власти и ее поддержку лишь обостряла усобицы и беспорядки в степи, вызывала недовольство народа и тем самым подрывала авторитет Российской империи. Как и следовало ожидать, в эти беспорядки начали вмешиваться хивинские ханы. До поры до времени удавалось сбалансировать положение края в режиме неустойчивого равновесия лишь противопоставлением друг другу в кризисной обстановке трех кочевых народов – башкир, казахов, калмыков. Стабильность южно-уральского приграничья была в первой половине XVIII века столь мала, что даже г. Оренбург никак не мог найти себе постоянного места: каждый новый губернатор менял его местоположение, и в результате он заслужил тюркское прозвище Яман Кала (Дурной Город). Дурной «нрав» Оренбурга был в конечном счете преодолен: город утвердился на нынешнем месте, его прежнее местоположение занимает Орск. Куда труднее оказалось преодолеть незрелость российской геополитики в отношении казахов. Как раз в 1734–1736 гг. они активизировали набеги на Оренбург, причем возглавил их сам хан Абулхайр; Орск попал едва ли не в постоянную осаду. Фактически повторилась история столетней давности с набегами ойратов (калмыков) Хо-Урлюка на Астрахань. Для содействия русской армии пришлось привлекать башкир, используя беспокойных подданных против не менее беспокойных соседей. Относительно планомерная деятельность оренбургского губернатора Кириллова после его смерти в 1737 году, по замечанию генерал-лейтенанта М. А. Терентьева, в русле взглядов его преемников пошла как попало. В 1738 году губернатор Татищев оказал малоавторитетному Абулхайру чрезмерные почести, принимая последнего; авторитету самой России тем самым нанесен был ущерб, была продемонстрирована слабость российской власти. Эта самая слабость приграничной российской власти, подчеркивает генерал Терентьев, была не столько физическая, сколько информационная, умственная: вместо силовой стратагемной дипломатии получилась «игра в куклы». Мало того, в роли куклы оказалась российская сторона, просившая на переговорах то, что могла бы и потребовать. Дело дошло до анекдотического курьеза: сочли, что раз при заключении договора с Россией хан Абулхайр «стоял на коленях», то его подчинение очевидно. На деле, естественно, все обстояло наоборот: хан удобно сидел по принятому у казахского и других народов региона обычаю, а о покорности не было и речи. Он «присягал» России в 1732, 1738, 1748 гг. всегда с одним и тем же результатом. В 1739 году он успел установить аналогичные отношения с захватившим Хиву знаменитым персидским завоевателем Надиршахом, чуть позднее – с джунгарским ханом. В этой связи логичны два замечания В. В. Григорьева: «Именно потому и не двигались мы в Средней Азии в течение XVII века, что знакомы были с нею тогда гораздо ближе, чем в последующем столетии…» и «…глубокими познаниями тогдашнего политического положения стран Средней Азии Петр обладал первым и последним среди наших государственных деятелей XVIII века»[71].

Генерал Терентьев[72] усматривает в дальнейшей политике России три главные ошибки. Во-первых, выбор и поддержка ханов лишь из рода Абулхайра противоречили казахским обычаям в принципе и настроениям народа в частности (Абулхайра ненавидело большинство народа). Во-вторых, при этом казахам хотя и не прямо, но навязывали наследственную ханскую власть по принципу первородства (когда титул переходит к старшему сыну), в то время как у казахов наследником в аналогичных случаях является следующий по старшинству брат. Наконец, в-третьих, стеснение воли народа в вопросах верховной власти создавало России одни неприятности и не прибавляло симпатий. При этом чисто номинальное «данничество» сопредельных правителей Малого жуза влекло за собой одни лишь расходы казны. В отличие от Оренбурга, Омск не вмешивался так и до такой степени во внутренние дела сопредельной с Сибирью Средней Ордой – и неприятностей имел на порядок меньше. Еще одна серьезная ошибка многих приграничных администраторов заключалась в стремлении регулярно посылать в степь летучие отряды, способные отбивать награбленное во время набегов, освобождать пленников или брать заложников для обмена. Меры эти генерал Терентьев характеризует как по сути недопустимые: к уже существующей в степи анархии, грабежам, усобицам, кровной мести прибавлялись обиды невинно пострадавших от карательных рейдов (грабили и вовремя уходили одни, под горячую руку попадали другие). И действительно, старые счеты путались с новыми, все стороны беднели с каждым годом.

В середине XVIII века приуральская степная политика России практически зашла в тупик. Попытки удерживать субсидии, обычно предоставляемые ханам, оказались безрезультатными. Встал вопрос: Россия ли отступит к Волге или казахи отойдут от Урала. В это время (1755) вновь разразился бунт в Башкирии. И тогда губернатор Неплюев предпочел впустить туда калмыков, татар, мещеряков. Когда же башкиры побежали в степи Казахстана, за них взялись казахи. Казалось бы, расчет Неплюева оправдался: два беспокойных народа были взаимно ослаблены. Но на деле усобицы и вооруженные конфликты не только не прекратились, но продолжались еще очень долго и стоили России немалых потерь и затрат. Издержки России были сокращены лишь частично. Однако и при Елизавете Петровне, и при Екатерине II к подобным мерам прибегали, не находя лучших. Критика этих мер с позиций абстрактного гуманизма была несерьезна: по определению М. А. Терентьева, эти «не русские патриоты забыли и время, и пространство»[73], в которых указанные события происходили. Критиковать же, напоминает генерал Терентьев, нужно было совсем другое: «мероприятия правительства, лишенные устойчивости».

Эти «мероприятия», с одной стороны, подразумевали мало чем ограниченные уступки губернатора Неплюева сопредельным казахам. В частности, по первому их требованию шли на замену одних аманатов (знатных заложников) другими (в конце концов согласились на трехлетнего ребенка). С другой стороны, к менее досягаемой и территориально отдаленной от границ России Хиве было применено забавное решение: хивинский хан Каип, «по рассуждению Коллегии иностранных дел, в презрении [должен быть] оставлен». Мера эффективности столь оригинального решения не была ясна ни современникам, ни позднейшим исследователям.

Неустойчивость и непоследовательность степной политики России в середине XVIII века привела к тому, что решили было оцепить Орду укрепленными линиями по рекам Волге, Уралу, Самаре, Тереку. Однако Семилетняя война помешала этой попытке скопировать Великую Китайскую стену (которая, как известно, надежной защиты от набегов кочевников не гарантировала практически никогда). При Екатерине II были исправлены лишь некоторые ошибки предшествующей практики: отказались от попыток ускоренного перевода казахов к оседлой жизни (решение исторически обоснованное) и военных мер воздействия на агрессивные группы кочевников (решение, в принципе, неоправданное). Попытались было тогда же открыть в степи школы и учредить третейский суд, но то и другое не прижилось, и казахами было проигнорировано. Непоследовательность касающейся их российской политики вызывала в казахах откровенное недоверие. Оно еще больше возросло, когда в 1780-е гг. сначала предоставили казахам внутреннее самоуправление в соответствии с их традициями, а затем вновь решили признать над ними власть хана. Потеря доверия определила неизбежное фиаско всех административных начинаний. К восстановлению традиционного внутреннего самоуправления казахов вернулись уже… в 1871 году. В XVIII же веке преобладали в лучшем случае мероприятия «бесспорно прекрасные, но либо дурно осуществленные, либо вовсе невыполнимые». В худшем случае поддержка (в 1791 г.) хана Ирали вместо умершего Нурали спровоцировала в степи ожесточенную усобицу, а также сопутствующие анархии нападения на новую пограничную линию России. Еще худшую ситуацию вызвало возведение на полузаконный ханский престол Айчувака – престарелого и глухого внука самого Абулхайра. Трудно усмотреть логику и в замене одного неавторитетного хана семью еще менее авторитетными и еще более ненавистными народу султанами.

Аблай (1711-1781) Абилмансур

Потомок Жангир-хана в пятом поколении. В августе 1740 году вместе с ханом Среднего жуза Абилмамбетом и 120 старшинами Аблай приехал в Оренбург и дал согласие о принятии российского подданства.