- Рейтинг Литрес:4.7

- Рейтинг Livelib:4.5

Полная версия:

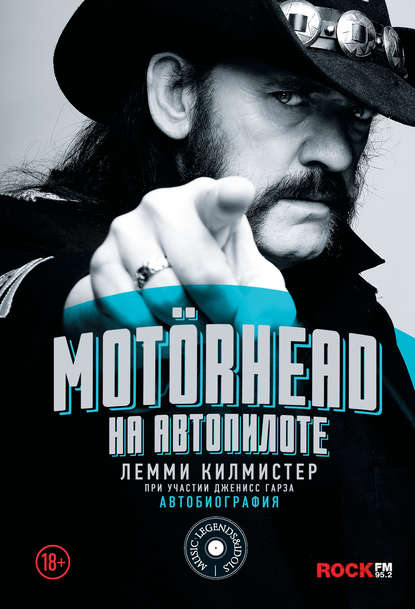

Лемми Килмистер Motörhead. На автопилоте

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Лемми Килмистер, Дженисс Гарза

Motörhead. На автопилоте

Lemmy Kilmister

Janiss Garza

White Line Fever: The Autobiography

© Ian Kilmister and Janiss Garza, 2002

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *Эта книга посвящается Сьюзан Беннетт, которая, возможно, и была той единственной.

Предисловие

Лемми умер четыре месяца назад, и вот уже неделю я пытаюсь придумать, что написать в этом предисловии. После смерти Лемми мне выпала честь много рассказывать о нем, о моем знакомстве с ним и о том, как сильно он повлиял на мою жизнь. Мне предстояло произнести речь на вечере его памяти, и я, повинуясь чувствам, набросал ее в очень свободной, естественной манере… а теперь мне надо написать что-то более связное, и это нелегкая задача.

Перечитав то, что я говорил в тот день, я почувствовал, что уже не смогу лучше выразить свое уважение, восхищение и любовь к Лемми. Поэтому я попросил редактора этой замечательной книги позволить мне просто повторить в предисловии те самые слова, вместо того чтобы переписывать и портить их. Так вот…

Тридцать четыре года назад, в июне 1982, в Западном Голливуде, я заблевал сам себя с головы до ног. Важно тут не то, что я блеванул. Увы, тинейджером я блевал частенько. Я находился в номере Лемми в отеле Sunset Marquis, было четыре часа дня, а вечером ему предстояло играть самый большой концерт американского тура Iron Fist, в котором Motörhead были хедлайнерами. Через пять часов он должен был выйти на сцену, а пока я с ним выпивал и общался. Неловкий восемнадцатилетний сопляк в номере Лемми. Вот что былодействительно важно.

В конце 70-х я часами болтался перед отелем «Плаза» в Копенгагене, чтобы встретиться с моими любимыми рокерами. Ричи Блэкмор, Ронни Дио, Фил Лайнотт, Робин Трауэр, Пол Стэнли и многие другие – все они любезно давали автографы, разрешали с собой сфотографироваться, могли пятнадцать секунд поболтать ни о чем… вот, собственно, и все.

Потом я переехал в Америку, жил в Южной Калифорнии, и главной музыкой в моей жизни стали Motörhead. Я буквально дышал каждой их нотой, каждым словом, которое пел Лемми, каждой байкой, которую он рассказывал в интервью. Когда они впервые приехали в Америку – в 1981 году, на разогреве у Оззи – я, конечно, был вне себя от радости и решил всю ту неделю следовать за ними по Калифорнии.

Так я за ними и ездил из города в город, туда-сюда по пятой автомагистрали – мальчик-фанат, финальная стадия. Но с ними все было по-другому. В отличие от рок-звезд, которых я подстерегал когда-то в Копенгагене, Motörhead приняли меня с распростертыми объятьями – и в первую очередь сам Лемми. Никакой заносчивости, никакой пустой болтовни, только чтобы от меня отделаться. От меня не требовалось по-быстрому сфоткаться и отвалить. Это было совсем другое отношение, другие правила игры. На первом же концерте меня пригласили в их святая святых – в гримерку, в гастрольный автобус, и где я только не побывал с ними в ту неделю: в отелях, в барах, в придорожных забегаловках. Меня пускали везде. И всегда меня привечали, и чувствовалось, что этим ребятам на меня не наплевать. Лемми был потрясающе радушным – лучший в мире хозяин на вечеринках, – он взял меня под крыло и дал мне почувствовать, что я принадлежу к чему-то несоизмеримо большему, чем я сам.

Месяц спустя мне пришлось путешествовать дикарем по Англии – я ехал на стадион Port Vale, где намечался сборный концерт под названием Heavy Metal Holocaust, и Motörhead были там хедлайнерами. Тем летом у них вышел альбом No Sleep ‘Til Hammersmith – он сразу занял первое место, и они были самой крутой группой в Европе. Все билеты на этот концерт были распроданы, а тут я – без билета, ни гроша за душой. Но не прошло и пятнадцати минут, как я уже оказался за сценой в «штабе» Motörhead, где Лемми снова принял меня с распростертыми объятьями и вспомнил наши подвиги в Калифорнии месячной давности. Это был самый большой концерт того лета в Англии – но у Лемми нашлось время для меня.

Перенесемся еще на месяц позже – Лондон, репетиционная база Nomis. Я как-то прознал, что ребята работают там, и направился прямиком к ним – и снова, не веря своему счастью, я в считанные минуты оказался в маленькой комнате, смотрел во все глаза и слушал, а прямо у меня перед носом Лемми, Быстрый Эдди и Фил «Грязное Животное» Тейлор сочиняли песни для альбома Iron Fist. Мы четверо в одной комнате. Ебануться можно.

Эти события круто изменили мою жизнь – словами этого не описать. Именно поэтому летом 1981 года я захотел играть в группе, создать группу, быть музыкантом, быть частью группы, коллектива, быть частью рок-н-ролльного бродячего цирка и, быть может, однажды в свою очередь гостеприимно открыть двери другим неловким, неприкаянным ребятам, которые, надо надеяться, встретятся нам в пути. За свою карьеру я дал несколько тысяч интервью и всегда называл Лемми и Motörhead своим главным источником вдохновения – нашей музыкой и нашей жизненной позицией мы обязаны им, именно с них мы лепили свое восприятие мира, свое мировоззрение.

Так что спасибо тебе, Лемми, за то, что помог мне стать собой. Спасибо за открытую дверь, за музыку, за бухло, за смех, за байки, за то, что ты никогда не судил меня и дал мне почувствовать себя частью чего-то большего, чем я сам. И еще спасибо тебе за то, что ты никогда не перегибал палку: ты был рок-звездой ровно в той степени, чтобы быть крутым, и ни каплей больше.

И да, спасибо тебе за то, что сфотографировал меня тогда в своем гостиничном номере – в июне 1982 года, заблеванного с головы до ног, – и поместил эту фотографию на внутренний разворот своей следующей пластинки[1]. Это величайшая честь, которую ты мог бы мне оказать. Я всегда буду испытывать благодарность за то, что знал тебя, и с гордостью говорить о том, как много ты значил для меня и как вся твоя жизнь и твоя крутизна вдохновляют меня уже 37 лет.

Ларс Ульрих, 25 апреля 2016

Пролог

Я родился под Рождество 1945 года, и звали меня тогда Иэн Фрейзер Килмистер – недель на пять раньше срока и с прекрасными золотистыми волосами, которые, к вящему веселью моей странноватой матери, выпали через пять дней. Ни ногтей, ни бровей, и еще я был ярко-пунцового цвета. Мое первое воспоминание – как я кричу. Отчего и почему – не знаю. Скорее всего, обыкновенная детская истерика. А может быть, репетиция. Я всегда был молодой да ранний.

Отец был не рад. Наверное, можно сказать, что мы с ним друг другу не понравились: он ушел из семьи через три месяца. Может, все дело в выпавших волосах. Может быть, он решил, что я слишком рано начал ему подражать.

В войну отец был капелланом в Королевских ВВС, а мать – хорошенькой юной библиотекаршей, которая понятия не имела, что священники страшные лицемеры. В смысле – вы учите, что Спаситель был сыном жены какого-то бродяги (к тому же девственницы!) идуха? И это – основа мировой религии? Вот уж не знаю. По-моему, если Иосиф поверил в эту байку, то в яслях ему самое место!

В общем, я по отцу не особенно скучал, ведь я его даже не помнил. К тому же мама с бабушкой страшно меня баловали.

Я встретился с ним через двадцать пять лет в пиццерии на Эрлс-Корт-роуд: похоже, угрызения совести довели его до горячки и он решил «помочь мне». Мы с мамой решили: авось вытрясем что-нибудь из этого сукина сына! Так что я пошел знакомиться с этой жалкой личностью. Я предвидел, что дело гнилое, и оказался прав.

Я сразу его узнал – правда, он как будто стал меньше, но ведь и я подрос. Меня встретил сутулый сморчок в очках и с большой плешью.

Наверное, для него это была неловкая ситуация – уйти из семьи, которую он вообще-то должен был поддерживать, и затем двадцать пять лет от него ни слуху ни духу… конечно, ему было неловко. Но кому по-настоящему было неловко, так это моей маме: ей-то пришлось растить меня в одиночку, да еще и бабушку кормить!

Он говорит:

– Я хотел бы помочь тебе с карьерой – наверстать упущенное, ведь я не был тебе хорошим отцом.

Ха! Я ответил:

– Облегчу тебе задачу. Я играю в рок-группе, и мне нужно кое-какое оборудование (а у меня как раз опять усилитель барахлил) – купи мне усилитель и пару кабинетов, и мы квиты, идет?

Помолчав, он произнес:

– Так-так…

Очевидно, он не был в восторге от такого плана.

– Музыкальный бизнес дело ненадежное.

Кажется, в свое время он был отличным пианистом. Но его время прошло.

– Ага, – ответил я, – знаю, но я этим зарабатываю.

Это была неправда – во всяком случае, на тот момент.

– Я думал оплатить тебе какое-нибудь обучение – вождение, техника продаж. Ты мог бы стать торговым агентом или… – он умолк.

Теперь уже я был не в восторге.

– Иди в жопу, – сказал я и встал из-за стола. Ему повезло, что нам не успели принести большую пиццу в честь нашей исторической встречи, а то она стала бы его новой шляпой. Я вышел обратно, в безотцовщину. После разговора с ним улица показалась мне чистой – и это Эрлс-Корт-роуд!

Кстати, о двуличных ублюдках: мою группу, Motörhead, в 1991 году номинировали на «Грэмми». Щедрый подарок от музыкальной индустрии. Так что я сел на самолет – из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка пешком идти далековато. В кармане у меня была пинта Jack Daniel’s – помогает протрезветь. Мы элегантно вырулили на залитую солнцем взлетную полосу, я сделал глоток виски и предался приятным мыслям о том о сем.

Тут раздался голос:

– Дайте мне эту бутылку!

Я поднял глаза. Стюардесса – волосы как из бетона и рот жопкой – повторила как попугай:

– Дайте мне эту бутылку!

Уж не знаю, как поступил бы ты, достопочтенный читатель, но я купил эту чертову бутылку и заплатил за нее деньги. Хрен я ее отдам. Это я ей и сообщил. Ее ответ:

– Если вы не отдадите мне эту бутылку, я высажу вас из самолета!

Становилось интересно – мы были, наверное, пятыми в очереди на взлет, рейс уже задерживался, неужели эта тупая сука задержит самолет из-за пинты Jack Daniel’s?

– Ну и пожалуйста, – сказал я. – Убирайте меня на хер с самолета, – ну или что-то в этом роде. И представьте себе, эта кретинка так и сделала! АХАХАХАХАХАХАХА!! Из-за нее куча народа вылетела еще позже, они опоздали на пересадку в Нью-Йорке, и все из-за какой-то пинты освежающего янтарного напитка… Ну и что? Пошла она на хуй! Ишь, раскомандовалась. А я полетел следующим рейсом, через полтора часа.

Торжественный день начинался не очень-то удачно – так он и продолжился. Когда мы добрались до прославленного зала Radio City («дом звезд»!), все щеголяли во взятых напрокат смокингах – вылитые пингвины, – пытаясь ничем не отличаться от тех самых козлов, которые крадут у них деньги! Я сам смокинги не ношу, это не в моем духе. А швейцарам, по-моему, не понравился мой железный крест.

Ну да ладно. Наш первый альбом на лейбле Sony номинировали на «Грэмми», и я неразумно полагал, что ребята с лейбла будут этому рады. Но они этого, похоже, вообще не заметили! Мне так ни разу в жизни и не выпало счастье лицезреть солнцеликого Томми Моттолу: в тот вечер он был очень занят – вероятно, бегал за Мэрайей Кэри по ее гримерке. Я скромный человек: мне вполне было бы достаточно услышать «Привет» или «Хорошо, что вы работаете с нами» или даже «Здорово, чувак». Ничего.Nada. В пизду все. Я пошел на вечеринку лейбла Sire. Другое дело. И потрахался.

Так что пошли они все в жопу. Много они о себе понимают!

Глава 1. Козерог

Моя жизнь началась в городе Сток-он-Трент в Западном Мидленде, в Англии. В Сток-он-Тренте объединились шесть городков. Самый неприглядный из них – Берслем, неудивительно, что именно там я и родился. Эти места называют Гончарнями, и земли вокруг города были черными от угольного шлака из печей, в которых делали самую разную посуду – в том числе знаменитый веджвудский фаянс. Повсюду, куда ни посмотришь, уродливые кучи шлака, а воздух грязный от печного дыма.

Примерно когда мой блудный отец ушел из семьи, мы с мамой и бабушкой переехали в Ньюкасл – Ньюкасл-андер-Лайм, неподалеку от Сток-он-Трента. Мы жили там, пока мне не исполнилось шесть месяцев, а затем поселились в Мейдли – очень милой деревне поблизости. Напротив нашего дома был большой пруд, практически озеро, в нем жили лебеди. Красиво, но общество там, конечно, не изысканное.

Мама тащила на себе всю семью, и ей пришлось трудно. Сперва она устроилась медсестрой к туберкулезникам, кошмарная работа: в те дни это было не лучше терминальной стадии рака, и она, по сути, просто провожала пациентов в последний путь. И она повидала детей, которые там рождались: бывали по-настоящему ужасные случаи. Туберкулез что-то делает с хромосомами: мама видела новорожденных с перьями, а у одного была чешуя. В конце концов она оставила это место и работала в библиотеке, а потом некоторое время не работала совсем. Я не очень понимал, как тяжело ей приходится, и решил, что мы как-нибудь да проживем. Потом она работала барменшей, но это уже потом, когда она снова вышла замуж.

В школе у меня сразу начались проблемы. Мы с учителями не сошлись во взглядах: они хотели, чтобы я учился, а я не хотел. В математике я был полный ноль – просто черная дыра. Учить меня алгебре было все равно что разговаривать со мной на суахили, и я быстро оставил всякие попытки ее понять. Я решил, что все равно не стану математиком, так что какая разница. Я постоянно прогуливал – прямо с первого дня и начал.

Мое первое воспоминание о трудной школьной жизни относится к младшим классам. Эта дура хотела учить мальчиков вязанию – должно быть, феминистка. Мне было лет семь, так что смысла в этом было ноль. К тому же она была просто зверь – ей нравилось бить детей. Я совершенно не хотел вязать, потому что это для девчонок и слюнтяев. В те дни слюнтяев еще называли слюнтяями. Это теперь они заправляют всей страной. Я сказал ей, что не смогу этим заниматься, и она ударила меня. Тогда я снова сказал, что не смогу этим заниматься, и через некоторое время она прекратила меня бить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

На самом деле эта фотография пригодилась позже: речь идет об альбоме Orgasmatron 1986 года, см. ниже (здесь и далее примечания переводчика).