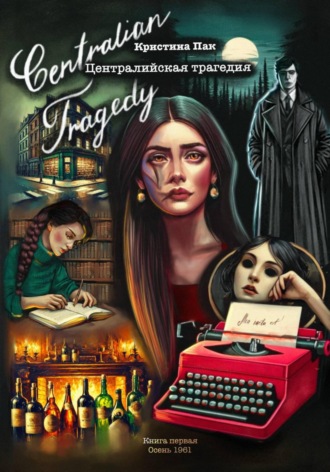

Кристина Пак

Централийская трагедия. Книга первая. Осень 1961

Глава 3

Хелена

Соединенные Штаты Америки, штат Пенсильвания, Централия, Фаргейн-стрит, дом 49.

Сентябрь, 1961 г.

Я вошел в гостиную, ярко освещенную величественной люстрой, сотни хрусталиков которой, отражались от блестящего мраморного пола и лакированных поверхностей деревянной мебели: вместе это составляло торжественную констелляцию радужных бликов. В центре гостиной был расстелен роскошный французский ковер с витиеватым узором из растительных орнаментов. В углу, у окна стоял мольберт. В дальней, восточной стене комнаты был камин, рядом с ним софа и два кресла, напротив – массивный радиокомбайн со встроенными телевизором, радиоприемником и электропроигрывателем, а также специальным отделом для хранения грампластинок. К 60-м годам, телевизор был почти в каждой американской семье, но мы с мамой к их числу не относились. Книги были единственным источником, откуда я черпал свои познания о мире, потому что иные средства информации были мне недоступны.

– Здравствуй, Томас, – раздался бархатный женский голос.

На кремовой софе среди зефирно-белых и персиковых подушек почивала молодая особа. На ней было неглиже цвета карамельной нуги, едва прикрывающее смуглые колени. Девушка грелась у разожженного камина, пламя которого отбрасывало причудливые тени, которые изящными узорами ложились на ее кожу.

– Проходи, проходи, – пригласила она приветливо и указала на глубокое кресло с высокой спинкой подле софы.

Хелена сидела полубоком, так, что я видел только ее профиль. Кожа сияла молодостью, а на щеке алел здоровый румянец. Это была привлекательная шатенка с лукаво-игривыми светло-карими глазами.

Я сел в кресло. Тепло, исходящее от камина, плавно растеклось по моему телу, и по коже пробежались мурашки.

Я поспешил оправдаться:

– Простите за такой поздний визит. Я отправился в путь в четыре и надеялся подоспеть к семи вечера, но путешествие затянулось из-за непредвиденных обстоятельств. Я рад, что застал вас бодрствующей.

– Не стоит переживать, – дружелюбно успокоила Хелена, – Я поздно ложусь. Меня часто мучает бессонница, а с тех пор, как ты написал, что приедешь, я и вовсе не могла сомкнуть глаз и сидела здесь каждый вечер в ожидании.

Я был смущен, но обрадован такому радушному приему.

– К сожалению, девочки уже спят. Ты познакомишься с ними завтра. Дорати особенно не хотела ложиться. Ей не терпится повидать старшего брата.

– Дорати? – с удивлением переспросил я.

– Разве ты не знал, что у тебя есть сестры?

Хелена обернула ко мне лицо в анфас. Я обомлел и отвел взор в сторону, но перед глазами все еще стояла ужасающая картина – уродливое лицо девушки. Я отвечал, не решаясь посмотреть на нее вновь:

– Отец рассказывал об Эшли и Эмбер, когда приезжал. Я видел их фотографии. Но о Дорати я слышу впервые.

Лицо Хелены было воплощением контраста безупречности и безобразия, божественной красоты и дьявольского уродства. Вспоминая сейчас это лицо, я удивляюсь, каким порой безошибочным отражением души может служить внешность человека.

Правая сторона лица Хелены была обезображена шрамом от ожога. Кожа была стянута, сморщена и покрыта грубыми рубцами.

– Что ж, – пожала плечами девушка, – это неудивительно, что твой отец не хочет распространяться об этом… Видишь ли, близняшки Эшли и Эмбер – наши с Полом дочери. Дорати – тоже дочь твоего отца, но не от меня. У него был адюльтер с моей прежней камеристкой, Лили. Не знаю, что Пол нашел в этой вертихвостке и как ей удалось соблазнить его. Ничем не была примечательна. Разве что, без изъяна, – последнее слово Хелена произнесла с особой манерностью, давая понять, что заметила мою растерянность относительно ее шрама. Затем Хелена ненадолго задумалась и продолжала уже с саркастической ноткой в голосе:

– Впрочем, зря я так говорю… Было в ней много привлекательного, например, чрезвычайная глупость. Таких простушек не обременяют тяжелые раздумья. Даже слабый намек на присутствие мысли не тревожит их слабенький рассудок. В своем безумии они всегда счастливы и по-детски милы. Как можно не очароваться такой наивной дурнушкой, особенно если она обладает румяными щеками и пышной грудью?

Хелена проговорила это весьма равнодушно. Я отметил одну особенность в интонации ее речи. Казалось, она испытывала презрение непосредственно к Лили, а сам факт адюльтера не сильно ее тревожил.

Судя по этому небольшому описанию, Лили являла собой полную противоположность Хелены. Последняя не могла похвастаться пышными формами: у нее были узкие плечи и небольшая грудь. Несмотря на то, что неглиже Хелены имело глубокое декольте, в том не было ни малейшего оттенка вульгарности. На ней все смотрелось изящно и женственно. Наивной дурнушкой она, безусловно, тоже не была, о чем свидетельствовал ее острый, с хитринкой, полный глубины и осознанности взгляд.

– Вы уволили ее? – спросил я, имея в виду Лили.

Хелена покачала головой.

– Ирония судьбы, – пожала она плечами. – Миссис Фостер не даст солгать, как мы все за нее тряслись и выхаживали ее, пока она была беременна. Никто не посмел бы и пальцем ее тронуть или причинить ей какое-либо зло. Но сам Бог восстановил правосудие и наказал блудницу. Во время родов Лили скончалась, оставив Дорати нам на попечение, а я приняла сиротку как родную, и теперь она растет вместе с моими дочками. Правда, девочка не очень симпатичная получилась, зато кроткая и послушная, в отличие от моих проказниц.

Выслушав рассказ, я не знал, к кому из участниц скандала проникся большим сочувствием: Хелене, Лили или Дорати. Я был убежден, что инициатором адюльтера был мой отец, а простодушная горничная стала лишь невинной жертвой его соблазна.

Хелена потянула за шнурок на стене подле камина, и где-то в соседней комнате раздался тихий звон.

Спустя минуту в гостиную явилась женщина весьма зрелого возраста, миновавшая уже полвека, но сохранившая красоту и свежесть лица. Седые волосы были прилежно собраны на затылке в тугой пучок. Одета она была сдержанно и опрятно. На ней была белая ситцевая рубашка, заправленная в строгую синюю юбку длиной ниже колен. На шее поблескивало серебряное распятие.

– Элизабет, дорогая, хочу познакомить тебя. Это Томас, сын Пола. Томас, – обратилась она ко мне, – это миссис Фостер, наша горничная.

– Для меня честь познакомиться с вами, мистер Бауэр, – откликнулась женщина и улыбнулась самой непритворной и доброжелательной улыбкой. Тоненькие морщинки тотчас расползлись в уголках ее лучистых серых глаз. Стоит отметить, что Элизабет обращалась ко мне с учтивостью только в присутствии Хелены. Когда же мы были наедине, она беседовала со мной непринужденно и откровенно.

– Мне взаимно приятно, – ответил я искренне.

Элизабет производила самое благоприятное впечатление.

– Пол сообщил мне, что когда он приезжал к тебе на Рождество в прошлом году, ты поведал ему, что пишешь книгу, – вдруг заметила Хелена. Мне всегда казалось, что отец равнодушен к моему увлечению сочинительством, и я удивился, узнав, что он рассказал о нем Хелене, – К сожалению, в этом году твой отец не смог навестить тебя в день рождения. На твое восемнадцатилетие мы решили сделать тебе особенный подарок. Ты увидишь его на письменном столе отца, когда поднимешься к нему в комнату. Элизабет, – обратилась Хелена к горничной, – проводи Томаса в комнату Пола и постели для него чистое постельное белье. Я попрошу Гарма, чтобы он разогрел ужин для Томаса и принес его наверх.

При упоминании об ужине, у меня заурчало в животе.

– Я рада, что ты приехал, Томас, – улыбнулась Хелена, – Доброй ночи.

История шрама на ее лице была мне еще не известна, но я был уверен, что, несмотря на этот изъян, Хелена не была обделена мужским вниманием. Она обладала настолько пленительной красотой, что ничто не могло ее перечеркнуть. Подлинная женственность читалась во всех ее телодвижениях. Ее бархатистый голос ласкал слух и касался самого сердца, а нежная улыбка, проскальзывающая украдкой на губах, бесповоротно очаровывала. У нее был особый талант – она могла говорить о чем угодно, жаловаться на предательство мужа или обвинять прислугу в слабоумии, но какое бы слово не исходило из ее уст, звучало оно прекраснее любой симфонии Моцарта.

Глава 4

Комната отца

Соединенные Штаты Америки, штат Пенсильвания, Централия, Фаргейн-стрит, дом 49.

Сентябрь, 1961 г.

Мы поднялись на второй этаж по винтовой монолитной лестнице. Миссис Фостер провела меня в комнату моего отца. Я оглянулся. То была угловая комната, уютная, прибранная, средних размеров. В ней не было ничего лишнего: полуторная кровать и одинокое кресло напротив нее, книжный стеллаж, шкаф для одежды и письменный стол, стоявший у окна, выходившего на задний дворик.

Я бросил взгляд на стол и увидел коробку с логотипом IBM. Миссис Фостер принялась менять постельное белье, а я тем временем кинулся смотреть подарок. Открыв коробку, я пришел в восторг. Внутри была IBM Selectric в красном цвете – электромеханическая пишущая машина, которая только вышла в продажу летом того года. Я узнал о ней из статьи в выпуске от первого августа газеты New York Times, которая назвала ее «чудом офисной техники». Тогда я еще не знал, что спустя сорок четыре года, ровно над такой же машинкой застрелится мой современник, писатель Хантер Томпсон, а Чарльз Буковски посвятит ей следующие строки:

Когда мне кажется,

что я растрачиваю попусту все мои

суждения

Когда возраст

вонзается в меня, как лезвие

Когда хочется выпрыгнуть из окна

в два часа ночи

со второго этажа

Эта машина

Эта удивительная машина

Ограждает меня от всего этого5

У IBM Selectric был инновационный принцип действия. Вместо системы рычагов, к которым крепились отдельные литеры, здесь использовался металлический шар размером с мяч для гольфа, на поверхности которого было размещено 88 печатных знаков, и, при нажатии на клавишу, он, перед ударом по чернильной ленте, поворачивался нужной стороной. Шарики были сменными, что позволяло использовать разные шрифты и гарнитуры в одном документе. Внутри машинки стоял шар со шрифтом Courier. Я нашел несколько упаковок дополнительных шариков с гарнитурами Advocate, Bookface Academic, Delegate, Orator и Pica, а также курсивным Courier.

Я всегда мечтал о печатной машинке. До изобретения компьютера, пишущая машина была неотъемлемым атрибутом писателя. Марк Твен первым стал использовать печатную машинку в литературных целях и работал на массивной «Пишущей машине Шоулза и Глиддена», которую выпускала оружейная фирма Remington. У этого устройства была ножная педаль для перевода каретки на новую строку, и внешне оно напоминало швейную машинку. Агата Кристи, Джордж Оруэлл и Говард Лавкрафт позже тоже отдавали предпочтение Ремингтону, но уже более компактным моделям. Джек Керуак, Рэй Брэдбери, Вирджиния Вулф, а также сценарист Орсон Уэллс набирали свои тексты на Ундервуде. А Папа Хэм6 и вовсе сменил множество машинок, среди которых были Corona моделей №3 и №4, Ундервуд, Halda и Royal Quiet Deluxe.

У кровати стоял мой маленький чемодан. С собой я взял немного вещей: пару свитеров, еще одни брюки, на смену тем, что были на мне, носки и белье. Не то чтобы я планировал оставаться в доме Дальберг-Актонов ненадолго, напротив, я надеялся задержаться настолько, насколько это было необходимо для завершения моего предприятия (о котором читатель узнает позже), просто этот скромный набор одежды составлял почти весь мой гардероб.

Миссис Фостер наблюдала за мной украдкой и, глянув на мой багаж, заметила:

– Ты такой рослый мальчик, Томас. Тебе будет в пору вся одежда Пола. Хорошо, что ты не взял с собой много вещей.

Помимо одежды в моем чемодане лежали Библия и моя рукопись, которая представляла собой толстую тетрадь, исписанную от корки до корки.

Я хотел подать свое произведение в издательство, но они принимали на рассмотрение только машинописные рукописи. Долгое время я пытался скопить на недорогую подержанную механическую машинку. Однако, когда мне недоставало всего пару сотен на заветную покупку, один из многочисленных «приятелей» моей мамы, нашел мои сбережения и бесследно пропал вместе с ними. Тогда я отдал последние карманные деньги знакомой машинистке, чтобы та набрала мою книгу. Я отправил печатный текст в издательство, но оно отказало мне в публикации, а машинописный экземпляр не вернуло. Это событие сильно огорчило меня.

Я положил рукопись на стол, рядом с машинкой, предвкушая, как начну перепечатывать текст. Эта тетрадь на тот момент была самой ценной моей собственностью.

Миссис Фостер застелила кровать белоснежной, пахнущей свежестью простыней и окинула меня оценивающим взглядом. Ее глаза задержались на штанинах моих брюк. Она ахнула и всплеснула руками:

– Где же ты умудрился так запачкаться?

– Я шел пешком от Гордона. В темноте было сложно не вступить в грязь.

– От самого Гордона? Ты, наверное, так устал и проголодался. Ничего-ничего, скоро Гарм принесет ужин.

– Я бы сейчас душу дьяволу продал за ужин! – вырвалась у меня легкомысленная шутка.

– Тебе не следует так говорить, – осекла меня Элизабет и невольно коснулась креста на шее, – Твой отец рассердился бы, услышь он такое из твоих уст.

Элизабет достала из отцовского шкафа синюю хлопковую пижаму и протянула мне.

– Переодевайся, – скомандовала она, – Я заберу твою одежду, а завтра постираю. Что стоишь! Чего ты? Меня стесняешься, что ли? Ну так я отвернусь. Не гляжу, не гляжу.

Я надел пижаму, а миссис Фостер тем временем сменила наволочки и пододеяльник.

– О, милый мой мальчик! – радостно воскликнула она, увидев в моем чемодане Библию, – так славно, что одна из немногих вещей, что ты с собой захватил – Библия.

Ее глаза засияли благоговейным блеском.

Я смутился, потому что, в сущности, Библия была со мной в качестве некоего талисмана. Я никогда целенаправленно не открывал ее, чтобы прочесть, и был знаком со многими библейскими историями только по рассказам матери. Все мои познания Библии были весьма примитивными и поверхностными. Я знал, что Иисус был распят на кресте за грехи всего человечества. В этом заключалась суть «Евангелия» или, в переводе с греческого, «благой вести», которую апостолы должны были донести всему миру. Я знал наизусть 16-й стих третьей главы Евангелия от Иоанна:

Ибо так возлюбил Бог мир,

что отдал Сына Своего Единородного,

дабы всякий верующий в Него,

не погиб, но имел жизнь вечную.7

Я помнил рассказы о чудесах, которые творил Иисус: Он превращал воду в вино и насыщал толпы людей, имея лишь пять хлебов и пару рыбешек; исцелял болезни и изгонял бесов. Я также имел смутное представление о Ноевом ковчеге, Вавилонской башне и освобождении израильтян во главе с Моисеем от ига египтян, о чем, впрочем, узнал из своей ярко-желтой иллюстрированной детской Библии, которая называлась «Детский сад библейских историй»8. В тринадцать лет я получил от матери в качестве подарка на день рождения свою «взрослую» Библию. Она и лежала теперь в моем чемодане. В сложные периоды жизни я молился и открывал Библию на случайной странице, чтобы получить ответ на волнующий вопрос.

– Твой отец был глубоко верующим человеком, – заметила Элизабет.

– Был? – переспросил я.

– Был и есть, – поправилась миссис Фостер и нервно сглотнула.

Она подошла к книжному стеллажу и достала с полки Библию моего отца. Она существенно отличалась от моей: обложка, кашированная кожей приятного терракотового цвета, французский переплет с выпуклыми декоративными элементами на корешке, позолоченные боковые срезы – она не шла ни в какое сравнение с моей простенькой Библией с желтыми страницами.

Я принял Книгу из рук миссис Фостер и пролистал ее. Я заметил множество подчеркиваний и рукописных примечаний. Закладка-ляссе лежала между страницами книги Притч и здесь мой взор случайно остановился на следующих строчках:

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность.

Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.9

Мне стало не по себе от прочтения этих стихов. Когда я прочел другие выделенные отцом места, у меня сложилось впечатление, что наиболее всего его терзала тема богатства. Я удивился, ведь всегда считал, что отец – неисправимый капиталист и охотник за деньгами. Я даже был уверен, что он женился на Хелене только из-за ее благосостояния. Неужели что-то заставило его пересмотреть свои взгляды? Когда денег у него стало в избытке, они перестали представлять для него какой-либо интерес? Я не думал, что отца занимают духовные вопросы. Наша семья всегда была только формально верующей. Мы все были крещены в католической церкви и праздновали Рождество и Пасху. Мы чтили добродетели христианства, но на практике никогда к ним не стремились, полагая, наверное, что они несостоятельны в современных реалиях.

– Каждое утро, до того, как твой отец пропал, когда я входила сюда, чтобы пригласить его спуститься к завтраку, я заставала его за чтением Библии. Каждое утро, без исключения, – заверила Элизабет.

Я ощутил внутренний диссонанс. В голове складывался противоречивый образ отца. Этот человек бросил мою мать и изменил второй жене. Да и любил ли он ее, несчастную Хелену, или лишь прельстился ее богатством? Миссис Фостер же описывала его, как верующего человека, ежедневно изучавшего Священное Писание. По интонации ее голоса, когда она говорила о моем отце, можно было уверенно сказать, что он вызывал в ней глубокую симпатию.

– Он часто просил меня побеседовать с ним, и мы обсуждали различные места Писания, и во многом, даже почти во всем, наши суждения сходились. Чего не скажешь о миссис Дальберг-Актон.

– Она неверующая? – спросил я.

– О, нет. Я думаю, нет. Даже совсем наоборот, очень верующая. Только у нее какая-то болезненная вера, и я думаю, она бы предпочла не верить вовсе.

– Как это «болезненная вера»?

– О, я бы хотела тебе объяснить, но сама до конца этого не понимаю. Ты сам это почувствуешь, общаясь с ней. А какая она несчастная! Несчастная женщина. И такая ранимая…

Я заметил в общении с Элизабет, что она любила охать, ахать и причитать, заламывая руки.

– Отец любит ее? – спросил я и, не дав ответить, добавил, – Или он любил Лили? Почему он изменил миссис Дальберг-Актон?

– Этого я сказать не могу – любит ли он Хелен или нет, – отрезала Элизабет, – Но Лили он никогда не любил, это я знаю наверняка. Я думаю, твоя мать – единственная женщина, которую он когда-либо по-настоящему любил. И тебя он любит, Томас, и очень сожалеет, что оставил вас. Часто он признавался мне в этом и делился со мной своей горечью.

– Я думаю, вы ошибаетесь. Если бы это было так, он бы вернулся к нам.

– Все не так легко, Томас.

– Все предельно легко.

Миссис Фостер лишь грустно улыбнулась и не стала продолжать спор.

– Это очень славно, что ты взял с собой Библию, – она вернулась к прежней теме разговора, – Если ты не будешь укрепляться в Слове Божьем, Хелена очень скоро разрушит твою веру. Если под твоими убеждениями нет прочного основания, они разлетятся по ветру как пыль.

– Я не так податлив, миссис Фостер. Нужно привести весомые аргументы, чтобы разубедить меня в чем-либо, – ответил я самонадеянно.

– Знаешь сколько весомых аргументов Хелена приведет, чтобы заставить тебя переменить свое мнение на счет чего угодно? Ни одного. Она просто задаст нужные вопросы, и ты сам придумаешь на них ответы, которые перевернут твое представление обо всем, во что ты верил прежде.

Предостережение Элизабет оказалось пророческим, но в тот момент я был слишком высокого о себе мнения, чтобы прислушаться и насторожиться.

Казалось, она хотела добавить что-то еще, но ее речь прервалась громким стуком. В дверном проеме появился тот самый старик, который встретил меня на пороге дома. В его руках был поднос, на котором были тарелка ароматного супа из красной чечевицы, хлебная корзинка с арабской лепешкой и хрустящими галетами, блюдце с несколькими дольками лимона, чашка горячего чая и две розетки: одна с черничным вареньем, другая с медом. Старик смерил меня холодным взглядом, поставил поднос с едой на стол, а после, удалился, не сказав ни слова. Эта выходка привела меня в замешательство. В его лице читалось неподдельное презрение ко мне, и я не мог понять, чем же я так ему не угодил, что за все время, он не удостоил меня ни единым словом. Элизабет заметила мое негодование.

– Он тебе неприятен, правда? – с горечью в голосе спросила она.

– Не стану скрывать, он производит не самое приятное впечатление.

– Не сердись на него и не делай поспешных умозаключений. Я понимаю. В самом деле, какое еще впечатление может производить этот угрюмый старик, если не отталкивающее? Но ты еще удивишься, какой обманчивой может быть внешность. Внутри этого немого, неопрятного старика таится кристально чистая душа, какой в нас с тобой уж не сыщешь.

– Он немой? – переспросил я удивленно. Это многое объясняло.

– Немой.

Я не нашелся что сказать в ответ. Мне стало стыдно за мои недавние слова, отпущенные в адрес старика, хотя меня по-прежнему одолевали сомнения по поводу «кристальной чистоты» его души.

– Ко мне обращаются как к миссис Фостер, как и положено обращаться к камеристке, – заметила женщина, – Но я никогда не была замужем. Я рано лишилась родителей и, будучи ребенком, попала в дом Дальберг–Актонов и всю жизнь провела в его застенках. Единственным мужчиной, которого я когда–либо любила был Гаргамель, этот самый старик. Мы росли с ним вместе, прислуживая семейству Дальберг–Актонов. В юности он был совсем другим, но тяжелая судьба оставила свой отпечаток.

– Расскажите?

– Расскажу. У нас еще будет время. А сейчас тебе нужно поесть и лечь спать. Завтра тебя ждет много новых знакомств.