Константин Владиславович Рыжов

Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток

Интерлюдия 7. Распад древнейших праязыковых общностей

Численный рост человеческой популяции в неолите заметно ускорился. Заселялись новые области, и этот процесс сопровождался распадом древнейших праязыков. В 10–8 тыс. до Р.Х. распадается афразийский праязык. В связи с постепенным высыханием Сахары часть афразийских племен двинулось на восток в долину Нила, Аравию и Переднюю Азию. Те из них, что расселились в долине Нила, дали начало древним египтянам, а те, что заселили Аравию, стали носителями прасемитского языка. Другие племена двинулись на север и запад, достигнув Средиземноморского и Атлантического побережья. Они стали носителями прабербероливийского языка. Наконец, часть афразийцев ушла на юг (в окрестности озера Чад) и юго-восток (в Эфиопию). Они стали носителями прачадского, пракушитского и праомотского языков.

Сходный процессы протекали в других областях Земного шара. Как уже говорилось, обширнейший ареал расселения имели представители австралоидной расы, говорившие на древнем прааустрическом языке. В 7 тыс. до Р.Х. из этой языковой общности выделяются носители праавстроазиатского языка, составлявшие тогда основную часть населения Индостана и значительную часть населения Индокитая (в том числе, к ним относились предки кхмеров). В 5 тыс. до Р.Х. прааустратическая общность окончательно распалась. Из нее выделяются носители праавстронезийского языка (будущее население Тайваня, Индонезии, Филиппин, Малайзии, Океании и Мадагаскара), прадунтайского (Индокитай и Южный Китай) и прамяо-яо языков (Китай).

В 11 тыс. до Р.Х. от ностратической языковой общности отделились носители пракартвельского и прадравитского языков. Пракартвелы в конце концов обосновались в Закавказье (в более позднюю эпоху они дали начало грузинам, мегрелам, лазам и сванам). Прадравиды, по-видимому, изначально проживали на территории Ирана. Потом они продвинулись в долину Инда и на территорию Индостана, где смешались с первоначальным австралоидным населением (именно им современные дравиды обязаны темным цветом кожи).

В 10 тыс. до Р.Х. ностратическая языковая общность распалась на праиндоевропейскую и урало-алтайскую группы. В 9 тыс. до Р.Х. распалось урало-алтайское единство. Прародина уральцев, возможно, находилась между нижней Обью и Уральскими горами, где в тот период были благоприятные климатические условия. Уральцы обитали там с 5 по 3 тыс. до Р.Х. Прародину алтайцев локализуют в районе современного Алтая. Праалтайский язык просуществовал до 5 тыс. до Р.Х., когда из него выделяются три самостоятельные ветви: тюрко-монгольская (распавшуюся в сер. 4 тыс. до Р.Х. на тюркскую и монгольскую ветви) тунгусо-манчжурская и японо-корейская (распавшаяся в сер. 3 тыс. до Р.Х. на корейскую и японо-рюкюскую ветви). Примерно в то же время прауральский язык распадается на финно-угорскую и самодийскую ветви (в конце 1 тыс. до Р.Х. прасамодийский язык распался на ненецкий, энцский, нганасанский и некоторые другие). Полагают, что к праурало-алтайскому языку был близок праэскимосско-алеутский язык, который распался в 4 тыс. до Р.Х. на праэскимосский и праалеутский.

В 9 тыс. до Р.Х. распался сино-кавказский праязык. Его носители широко расселились по всей Евразии. Есть основания полагать, что к сино-кавказскому праязыку восходят языки многих древних народов Малой Азии и Европы, где они предшествовали индоевропейцам. Прежде всего в этой связи называют хаттский язык, на котором говорили предшественники хеттов и тирренский – язык древнейших племен западного и юго-западного побережья Малой Азии (на этом языке говорили, в частности, этруски). К тирренцам были близки пеласги, заселявшие до приходя греков и италиков многие районы Балканского и Апеннинского полуостровов. По-видимому, к сино-кавказскому праязыку восходит и язык иберов, владевших до прихода кельтов Пиренейским полуостровом, а также родственных им пиктов, населявших Шотландию. Значительная часть прасинокавказцев осела в районе Кавказа (носители прасеверокавказского языка – предки современных абхазцев, адыгейцев, чеченцев и дагестанцев), часть расселилась в Закавказье, на севере Месопотамии и на юго-востоке Малой Азии (древние носители кутийского, хурритского и урартских языков), часть двинулась на север – в бассейн Енисея (носители праенисейского языка, не позже 3 тыс. до Р.Х. родственные им племена на-дене проникли на Аляску и на территорию современной северо-восточной Канады). Самая многочисленная группа носителей сино-кавказского праязыка – сино-тибетцы – заселили Тибет и Китай, вытеснив оттуда древних австронезийцев (которые расселились после этого по островам Тихого океана). В 5 тыс. до Р.Х. сино-тибетский язык распался на пракитайский и пратибето-бирманский.

Интерлюдия 8. Мотыга

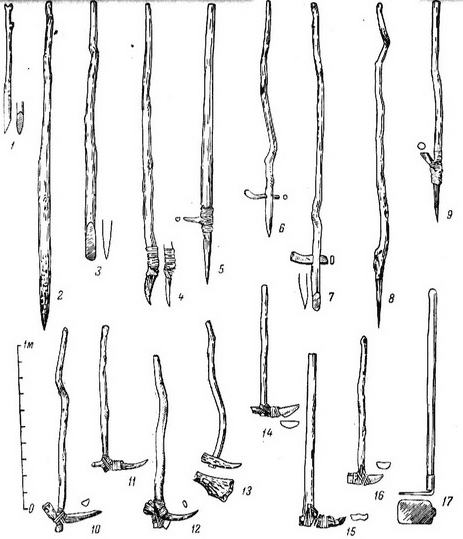

С древнейших времен одним из основных занятий человека было собирательство. Под этим словом современные ученые подразумевают сбор съедобных семян, орехов, фруктов, корней, личинок, яиц и т. п. Основным орудием при собирательстве была толстая палка-копалка, один конец которой был заострен и обожжен на огне для прочности. Но уже в очень древние времена наряду с ней стала употребляться палка с поперечным сучком, более удобная для копания земли. В этом орудии уже можно видеть прообраз мотыги. Позже рабочую часть такой палки стали делать из рога или кости. Наконец появились каменные мотыги, насаженные на деревянную ручку. Этим орудием можно было вскапывать землю, переворачивать ее и разбивать комья. Когда люди перешли к культурному возделыванию растений, мотыга на протяжении нескольких тысячелетий оставалась главным сельскохозяйственным инструментом земледельца.

Палки-копалки и мотыги

Интерлюдия 9. Пиление, сверление и шлифовка камня

По мере усложнения хозяйственной деятельности человека, он стал испытывать нужду в более совершенных инструментах с тщательно отделанными лезвиями. Изготовление их требовало новых приемов в обработке камня. Около восьми тысяч лет назад люди освоили технику пиления, сверления и шлифовки. Эти открытия были настолько важны, что эту эпоху называют неолитической революцией.

Первобытная кремневая пила

Пилить человек научился тогда, когда заметил, что зазубренный нож режет лучше, чем гладкий. Как известно, действие пилы основано на том, что ее резцы или зубья, при движении полосы последовательно проникают в материал и снимают в нем слой определенной глубины. Получается как бы система ножей. Древнейшая дошедшая до нас примитивная пила была целиком изготовлена из кремня. Работа на ней требовала больших физических усилий, но она успешно справлялась с распилкой дерева и кости. Пиление камня отнимало еще больше времени и сил. Оно развивалось постепенно, однако только в неолите эта техника получила широкое распространение. Пилой обычно служила кремневая зубчатая пластинка, под которую подсыпали смоченный водой кварцевый песок. Пиление редко было сквозным. Обычно мастер делал только глубокий надпил, а затем рассчитанным ударом деревянной колотушки разламывал камень на две части. Благодаря пилению людям стали доступны правильные геометрические формы изделий, что было очень существенно при изготовлении инструментов.

Распиловка камня с помощью резца-скребка.

Одновременно с пилением развивалась техника сверления камня. Этот прием был очень важным при изготовлении составных инструментов. Люди давно заметили, что самые удобные и прочные топоры получаются тогда, когда рукоятка плотно забивается в отверстие самого топора, а не привязывается к нему. Но как сделать правильное отверстие в твердом камне? Ответ на этот важный вопрос был многие тысячелетия скрыт от человека. Как и в случае с пилением древние мастера освоили сначала сверление мягких материалов. В древнейшие времена, когда человеку нужно было сделать отверстие в дереве или кости, он прибегал к выбиванию. По крайней мере, именно таким способом еще недавно делали отверстия некоторые примитивные народы. Возможно, что именно при этой операции, вращая в отверстии каменный пробойник, древний мастер обнаружил, что высверливание требует гораздо меньше усилий. Сверление имело еще и то важное преимущество, что позволяло делать отверстие в твердых и хрупких материалах. Первое сверло, по-видимому, представляло собой обыкновенную палку, к концу которой было приделано каменное острие. Мастер просто катал ее между ладоней.

Различные способы сверления камня (по С. А. Семенову):

1) одноручное сверло без рукоятки;

2)-3) сверло с рукояткой;

4) двуручное сверло;

5) сверло мбовамбов (Новая Гвинея).

Значительный сдвиг в сверлении произошел после того, когда в неолитическую эпоху был изобретен лучковый способ, при котором вращение сверла достигалось за счет поворота лука. Одной рукой мастер покачивал лук, а другой прижимал сверло сверху. Затем каменное сверло стали заменять полой костью животного крупного диаметра. Внутрь нее засыпался кварцевый песок, игравший роль абразива. Это было принципиальное и очень важное усовершенствование, значительно расширившее возможности сверления. В ходе работы песок постепенно просыпался из полости сверла под края коронки и медленно истирал просверливаемый камень. Поскольку успех сверления во многом зависел от силы нажима позже стали применять искусственные утяжелители.

Устройство для сверления камня с лучковым приводом и утяжелителем.

Когда пиление и сверление было дополнено шлифовкой, древний человек полностью овладел всей технологией обработки камня. Отныне для него не было ничего невозможного – он мог придавать изделию любую желательную форму и при этом грани всегда оставались гладкими и ровными. Существенное отличие шлифовки камня от других способов обработки заключалось в том, что можно было удалять материал очень малыми и ровными слоями, причем одновременно со всей поверхности заготовки. Благодаря этому открылась возможность создавать инструменты правильных геометрических форм с гладкой поверхностью. Шлифовка позволяла обрабатывать материал любой формы, строения и твердости. На ранних этапах заготовку, видимо, просто шлифовали о шершавый камень. Затем между заготовкой и шлифовальным камнем стали подсыпать кварцевый песок. Это заметно ускорило процесс обработки. Наконец, был освоен процесс мокрой шлифовки, когда шлифовальную плиту обильно и часто поливали водой. Таким образом время шлифовки даже очень твердой заготовки сократилось до нескольких часов (так, по наблюдениям Семенова, на изготовление шлифованного топора из нефрита уходило до 25 часов непрерывной работы). Для окончательной отделки и полировки древние мастера в некоторых местах применяли очень мелкий пемзовый порошок, который наносили с помощью кусочка кожи. Искусство полировки доходило до такой высоты, что в некоторых местах практиковалось производство каменных зеркал вполне пригодных для употребления (на Гавайях такие зеркала делали из базальта, в доколумбовской Мексике – из обсидианта). Шлифование и полирование явились последними звеньями в длинной цепи истории обработки камня.

Шлифовка и точка каменного орудия.

Новые приемы обработки позволили человеку освоить, более твердые чем кремень породы камня: нефрит, жадеит, яшму, базальт, диорит и т. д. Эти материалы были более удобны для изготовления инструментов, в которых использовалась сила удара (например, топоров), чем хрупкий кремень. К тому же кремень был совершенно непригоден для сверления и плохо поддавался шлифовке.

Шлифованный топор с отверстием. (Период неолита).

Интерлюдия 10. Прядение и ткачество

Ткачество кардинальным образом изменило жизнь и облик человека. Вместо звериных шкур люди облачились в одежду, сшитую из льняных, шерстяных или хлопковых тканей, которые с тех пор стали нашими неизменными спутниками вплоть до сегодняшнего дня. Однако прежде, чем наши предки научились ткать, они должны были в совершенстве освоить технику плетения. Только выучившись плести циновки из веток и камыша люди могли приступить к «переплетению» нитей.

Процесс производства ткани распадается на две основные операции – получение пряжи (прядение) и получение холста (собственно ткачество). Наблюдая за свойствами растений, люди заметили, что многие из них имеют в своем составе упругие и гибкие волокна. К числу таких волокнистых растений, использовавшихся человеком уже в глубокой древности, относились лен, конопля, крапива, ксанф. хлопчатник и другие. После приучения животных, наши предки получили вместе с мясом и молоком большое количество шерсти, также используемой для производства тканей. Перед началом прядения, надо было подготовить сырье. Исходным материалом для пряжи служит прядильное волокно. Не вдаваясь здесь в подробности, отметим, что мастеру надо немало потрудиться, прежде чем шерсть, лен или хлопок превратятся в прядильное волокно (особенно это касается льна: процесс извлечения волокон из стебля растений здесь особенно трудоемок; даже шерсть, которая, по сути, является уже готовым волокном, требует целого ряда предварительных операций по очистке, обезжириванию, просушке и т. п.). Но когда прядильное волокно получено, для мастера безразлично шерсть это, лен или хлопок – процесс прядения и ткачества для всех видов волокон одинаковый.

Древнейшим и простейшим приспособлением для производства пряжи была ручная прялка, состоявшая из веретена, пряслицы и собственно прялки. Перед началом работы прядильное волокно прикрепляли на какой-нибудь воткнутый сук или палку с развилкой (позже этот сучок заменили доской, которая и получила название прялки). Затем мастер вытягивал из клубка пучок волокон и присоединял к особому приспособлению для скручивания нити. Оно состояло из палочки (веретена) и пряслицы (в качестве которой служил круглый камешек с дырочкой посередине). Пряслица насаживалось на веретено. Веретено вместе с прикрученным к нему началом нити приводили в быстрое вращение и тотчас отпускали. Повиснув в воздухе, оно продолжало вращаться, постепенно вытягивая и скручивая нить. Пряслица служила для того, чтобы усилить и сохранить вращение, которое иначе прекратилось бы через несколько мгновений. Когда нить становилась достаточно длинной, мастерица наматывала ее на веретено, а пряслице не давала растущему клубку соскользнуть. Затем вся операция повторялась. Не смотря на свою простоту, прялка была удивительным завоеванием человеческого ума. Три операции – вытягивание, кручение и наматывание нити благодаря ей объединились в единый производственный процесс. Человек получил возможность быстро и легко превращать волокно в нить. Заметим, что в позднейшие времена в этот процесс не было внесено ничего принципиально нового; он только был переложен на машины.

Веретено с пряслицем

После получения пряжи мастер приступал к тканью. Первые ткацкие станки были вертикальными. Они представляли собой два вилообразно расщепленных вставленных в землю бруска, на вилообразные концы которых поперечно укладывался деревянный стержень. К этой поперечине, помещавшейся настолько высоко, чтоб можно было стоя доставать до нее, привязывали одну возле другой нити, составлявшие основу. Нижние концы этих нитей свободно свисали почти до земли. Чтобы они не спутывались, их натягивали подвесами. Начиная работу ткачиха брала в руку уток с привязанной к нему ниткой (в качестве утка могло служить веретено) и пропускала его сквозь основу таким образом, чтобы одна висящая нить оставалась по одну сторону утка, а другая – по другую. Поперечная нитка, например, могла проходить, то поверх первой, третьей, пятой и т. д. и под низом второй, четвертой, шестой и т. д. нитей основы, то наоборот. Такой способ тканья буквально повторял технику плетения и требовал очень много времени для пропускания нити утка то поверх. То под низ соответствующей нити основы. Для каждой из этих нитей необходимо было особое движение. Если в основе было сто нитей, то нужно было сделать сто движений для продевания утка только в одном ряду. Вскоре древние мастера заметили, что технику тканья можно упростить.

Вертикальный ткацкий станок

Действительно, если бы можно было сразу поднимать все четные или нечетные нити основы, мастер был бы избавлен от необходимости подсовывать уток под каждую нить, а мог сразу протянуть ее через всю основу: сто движений были бы заменены одним! Примитивное устройство для разделения нитей – ремез было придумано уже в древности. Поначалу ремезом служил простой деревянный стержень, к которому через один крепились нижние концы нитей основы (так, если четные привязывались к ремезу, то нечетные продолжали свободно висеть). Потянув на себя ремез, мастер сразу отделял все четные нити от нечетных и одним броском прокидывал уток через всю основу. Правда при обратном движении утка вновь приходилось поодиночке проходить все четные нити. Работа ускорилась в два раза, но по-прежнему оставалась трудоемкой. Однако стало понятным в каком направлении вести поиск: необходимо было найти способ попеременно отделять то четные, то нечетные нити. При этом нельзя было просто ввести второй ремез, потому что первый становился бы у него на пути. Тут остроумная идея привела к важному изобретению – к грузикам на нижних концах нитей стали привязывать шнурки. Вторые концы шнурков крепились к дощечкам-ремезам (к одному – четные, к другому – нечетные). Теперь ремезы не мешали взаимной работе. Потянув то за один ремез, то за другой, мастер последовательно отделял то четные, то нечетные нити и перебрасывал уток через основу. Работа ускорилась в десятки раз. Изготовление тканей перестало быть плетением и сделалось собственно ткачеством. Легко видеть, что при описанном выше способе крепления концов нитей основы к ремезам с помощью шнурков, можно использовать не два, а более ремезов. Например, можно было привязывать к особой дощечке каждую третью или каждую четвертую нить. Способы переплетения нитей при этом могли получаться самые разнообразные. На таком станке можно было ткать не только миткаль, но и киперную или атласную ткань.

В последующие века в ткацкий станок вносились различные усовершенствования (например, движением ремезов стали управлять с помощью педали ногами, оставляя руки ткача свободными), однако принципиально техника тканья не менялась вплоть до XVIII века. Важным недостатком описываемых станков было то, что, продергивая уток то вправо, то влево, мастер был ограничен длиной своей руки. Обычно ширина полотна не превышала полуметра, и для того, чтобы получить более широкие полосы, их приходилось сшивать.

5. Энеолит

1) Достижения энеолита

Начиная с 4 тыс. до Р.Х. наряду с каменными орудиями человек начинает использовать инструменты из меди. Подходит к концу эпоха каменного века, длившаяся более двух с половиной миллионов лет. Однако, поскольку медь очень мягкий металл, она не могла полностью заменить камень. Поэтому каменные орудия в 4–3 тыс. до Р.Х. продолжали сосуществовать с медными, отчего этот период называется энеолитом (меднокаменным веком). Несмотря на свою относительную краткость, период энеолита – очень важная страница в истории человечества. Он ознаменовался важными изобретениями и нововведениями – появляются парусный корабль, колесная повозка, гончарный круг, плуг, примитивная письменность.

В 4 тыс. до Р.Х. человек одомашнил азиатского буйвола – сильного и опасного зверя, который стал не только источником мяса и шкур, но и незаменимой тягловой силой. Использование плуга и тягловых животных положило начало пашенному земледелию. Тогда же была приручена лошадь и верблюд. Люди начинаю выращивать виноград и осваивают виноделие. В 3 тыс. до Р.Х. в Египте была одомашнена медоносная пчела, начало развиваться пчеловодство. В это же время в Китае был одомашнен тутовый шелкопряд.

2) Первое общественное разделение труда

Сравнительно высокая продуктивность сельского хозяйства позволила одним племенам целиком перейти к пашенному земледелию, а другим полностью сосредоточиться на скотоводстве. Возникло первое великое общественное разделение труда. Неизбежным следствием его стал, во-первых, интенсивный обмен продуктами между различными племенами и, во-вторых, межплеменные войны, которые случались теперь гораздо чаще, чем в более ранние эпохи.

3) Патриархат

В эпоху энеолита роль мужчины в общественном производстве (будь то земледелие или скотоводство) заметно возросла. Не менее важной была его роль как воина-защитника. Руководящая роль в родах постепенно переходит к мужчинам. Счет родства также начинает вестись по мужской линии. На смену матриархату приходит патриархат. Впрочем, это явление не было повсеместным.

4) Соседская община

В новых условиях отпала необходимость в коллективном труде. Основным производственным коллективом становится не родовая община, а большая патриархальная семья, состоявшая из нескольких поколений. Ее члены сообща владели определенной собственностью и вели общее хозяйство. Патриархальные семьи по-прежнему составляли род (род считался верховным собственником земли, распределяемой между семьями), однако тесных экономических связей между ними уже не существовало. На смену родовой общине приходит соседская. Разложение родовых отношений повлекло за собой имущественное расслоению и возникновение частной собственности. Одни семьи начинают накапливать богатства, другие – беднеют. Накопление богатств шло в острой борьбе с традициями родового строя. Богачам приходилось делиться своими богатствами (с этим связан «потлачный» обычай добровольной раздачи своих богатств, известный многим народам). У прижимистых богачей имущество отбиралось насильно.

5) Военная демократия

Появление избыточного продукта становится источником межплеменных конфликтов. Грабительская война превращается в особый вид промысла. Изобретается высокоспециализированное вооружение, строятся укрепления. В этих условиях племенная организация получает преобладание над родовой. Резко возрастает роль военного вождя. Складывается более высокая степень организации – союз племен. Объединение могло происходить как путем добровольного соглашения, так и путем подчинения нескольких независимых племен племенем-гегемоном. Родовая демократия сменяется военной – высшим органом становится собрание мужчин-воинов всего племени.

6) Вождь и дружина

Из среды воинов-общинников постепенно выделяется прослойка дружинников, которые рвут с производительным трудом и превращают войну в свою профессию. Они содержались обычно на средства военных предводителей и являлись реальной опорой их власти. Сама эта власть делается наследственной.

7) Эксплуатация и общественные классы

Наличие излишков производства сделало возможным содержать пленных, захваченных в войнах, и использовать их на работах. Так появляются рабы, в число которых начинают попадать также соплеменники, попавшие в долговую кабалу. Поначалу рабы использовались в домашнем хозяйстве больших патриархальных семей, где их положение было сходно с положением младших членов семьи. Но постепенно формы рабства ужесточались. Оно становится пожизненным, а потом и наследственным. Этот институт приобретает общественное значение. Рабов начинают использовать на строительстве ирригационных сооружений, общественных зданий, храмов. Само положение их ухудшается. Рабы не имели собственности, не могли вступать в брак, хозяин получал над ними полную власть, вплоть до продажи и убийства.

8) Появление городов-государств

Весь комплекс перечисленных причин естественным образом привел к образованию в конце 4 тыс. до Р.Х. первых городов-государств. Соплеменники (или представители нескольких племен-союзников) возводили укрепления и становились членами городской общины. К городу тянулись деревни с возделанными полями. Власть сделалась публичной: военный вождь превратился в царя, родовая аристократия – в знать, дружина – в войско. Появились и другие институты государственного строя, никак не связанные с родовой организацией: чиновники, суд, полиция и пр. Но поскольку строительство укреплений и оросительных систем требовало периодического коллективного труда, соседская община сохранялась еще долгое время.