Полная версия:

Альбрехт Дюрер Письма и дневники

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Альбрехт Дюрер

Письма и дневники

© М.В. Плясовских, составление, 2021

© Ц.Г. Нессельштраус (наследники), перевод, 2021

© П.Д. Волкова (наследники), статья, 2021

© В.И. Раздольская (наследники), послесловие, 2021

© Т.А. Лопатина, послесловие, 2021

© Издательство АСТ, 2021

Предисловие

В первые десятилетия XV века в итальянском искусстве происходят изменения, предопределенные множеством причин, и, в первую очередь, происходящим переосмыслением наследия классической древности. Это время принято называть эпохой Возрождения и связывать с зарождением нового мировоззрения, основанного на изменении представлений о мире и человеке, характерных для христианского Средневековья.

Античность, к которой обратились взоры итальянских писателей, философов и художников, была частью истории Италии. Сама земля, по которой они ходили, была частью этой истории. Однако в это же время вне Италии, к северу от Альп, литература, архитектура и изобразительное искусство по-прежнему развиваются в русле средневековой традиции. В Нидерландах, Германии, Англии и Франции не было такого значительного античного наследия, и сам термин «Возрождение» не может быть применен к ним буквально. И все же Северная Европа в эти несколько веков пережила небывалый подъем в области искусства. Хотя он начался позже, чем в Италии, но был отмечен ярким своеобразием. Итальянский Ренессанс сказался на процессах, протекавших в культуре северных стран, однако здесь определяющим фактором стало не изучение античных памятников, а духовные искания, связанные с кризисом внутри христианской церкви, приведшим к реформам, и вылившимся в острые идеологические и социально-политические конфликты.

Северный Ренессанс – не столько местная вариация некоего общего для Европы процесса, сколько самостоятельное, глубоко своеобразное явление. Немецкие и нидерландские художники путешествовали по Италии и не могли не оценить величайших достижений и новых веяний в искусстве. Но и просто позаимствовать отдельные элементы и пересадить их на родную почву они не могли. Как итальянские художники эпохи Ренессанса не столько возродили античное искусство, сколько выразили нечто новое, так и художники по другую сторону Альп не ограничивались копированием отдельных форм итальянской живописи, а создавали новое видение и новое визуальное прочтение. Альбрехт Дюрер, чтобы приблизиться к античному идеалу, в поисках нового изобразительного языка, много работал над изучением пропорций и точно выверенной красоты человеческих форм. Он, чьи мысли были устремлены к Италии, к самому ее воздуху и южному солнцу, не пошел по проторенному пути, все его творчество представляет собой синтез добытых знаний и яркой художественной индивидуальности.

«Когда понятием “Возрождение” охватывают все западноевропейские страны, может возникнуть впечатление, будто речь идет о чем-то, по сути, для всех них едином. В действительности же общим было только стремление во что бы то ни стало обособиться друг от друга».

Александр СтепановСеверное Возрождение, в свою очередь, не было однородным и в разных странах имело специфические местные особенности.

В нидерландском искусстве по оригинальному пути развивались портрет, бытовой жанр, натюрморт. Даже там, где изображались события ветхозаветной и евангельской истории, именно земная жизнь, с ее радостями и бедами, повседневными заботами и бытовыми деталями, с домашней интимностью и осязаемостью происходящего, стала для нидерландских художников главной темой.

Немецкое Возрождение представляет собой сложный сплав религиозных и политических идей, в котором отразились все социальные коллизии периода Реформации. Художники Германии, чутко реагирующие и отражавшие детали и осязаемые элементы земного ландшафта, превращая его в живописный или графический пейзаж, пытались в то же время воплотить в своем творчестве зримый христианский идеал, который можно было бы противопоставить существующей церковной и светской власти, пораженной стяжательством, безнравственностью и равнодушием.

Искусство Северной Европы, проникнутое мистическим мироощущением, религиозностью и символизмом, именно этим путем продвигалось к постижению человеческой личности, ее внутреннего мира, глубинных духовных переживаний. Религиозное переплетается с житейским, Бог проявляет себя в гармонии природы, библейские сюжеты проникают в земную человеческую жизнь.

Осознание безобразия и бессмысленности жизни, лишенной духовного начала сосуществуют с тревожными предчувствиями и соседствуют с тихой поэзией повседневности во всех ее деталях, зримо отражая отчаянный поиск истины и красоты.

Паола Волкова

Альбрехт Дюрер: внутренний мир гения

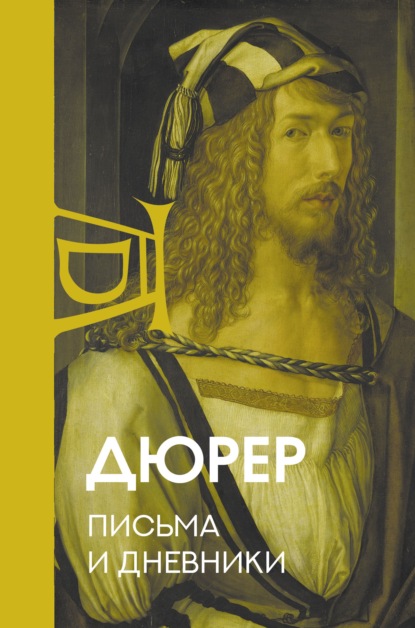

Альбрехт Дюрер – немецкий художник эпохи Возрождения, чье имя равно имени Леонардо да Винчи по своей значительности. Это воплощение абсолютной человеческой гениальности, и это имя знают все, даже те, кто очень мало интересуется искусством.

Современники всерьез считали Дюрера доктором Фаустусом. Они называли его «мастер Дюрер», но и вслух, и шепотом очень часто сопрягали его имя с образом великого ученого и мага доктора Фаустуса, легенды о котором были очень распространены в Европе, особенно на его родине, в Германии. Дюрер, как и Леонардо да Винчи, занимался оптикой, астрономией, биологией, анатомией. Они с Леонардо всегда шли параллельно в своих интересах.

Остановимся на одном произведении Дюрера, которое чаще всего сопрягается с его именем, как «Джоконда» с именем Леонардо. Это гравюра «Меланхолия».

Рыцарь, смерть и дьявол. 1513

Святой Иероним в келье.1514

В технике, которая называется «резцовые гравюры на меди», Альбрехт Дюрер выполнил четыре работы. Он создавал их последовательно, примерно в одно и то же время. Это «Рыцарь, дьявол и смерть», «Блаженный Иероним», «Носорог» и «Меланхолия». О последней из них и пойдет речь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.