Коллектив авторов

Социальная поддержка: уроки кризисов и векторы модернизации

1.1.2. Параметры пенсионного обеспечения в контексте влияния на доходы населения

Россия относится к числу стран с интенсивно стареющей структурой населения и всеобщим охватом пенсионным обеспечением лиц старших возрастов. В соответствии с законодательством общеустановленный возраст выхода на пенсию по старости на общих основаниях составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Также существует широкий перечень официальных оснований для более раннего выхода на пенсию по старости в связи с работой в тяжелых климатических условиях (Крайний Север), вредных и тяжелых производственных условиях, а также по ряду других социально значимых оснований (например, многодетные матери, матери инвалидов с детства). Помимо достижения определенного возраста (пенсии по старости) пенсии в России назначаются в связи с назначением инвалидности (пенсии по инвалидности, социальные пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства) или смертью кормильца (пенсии по потере кормильца). Для тех, кто не имеет права ни на один из перечисленных видов пенсий, назначается социальная пенсия (по старости).

В результате численность пенсионеров превышает численность лиц пенсионных возрастов. Так, по состоянию на 1 января 2009 г. в России насчитывалось 30,1 млн чел. пенсионного возраста и 38,6 млн пенсионеров, из которых 30,4 млн были пенсионерами по старости. Соответственно в общей численности населения доля лиц пенсионных возрастов составляла 21,2 %, доля пенсионеров по старости – 21,4 %, а доля всех пенсионеров – 27,2 %.

Таблица 1.4

Численность лиц пенсионного возраста и пенсионеров и их удельный вес в численности населения, 1990–2008 гг., на конец года

* В связи с пересчетом численности населения в период 1990–2001 гг. по итогам переписи 2002 г. оценки численности лиц пенсионного возраста до переписи 2002 г. не приводятся, поскольку отсутствуют в официальных публикациях уточненных данных.

Источники: Оценки на основе данных Росстата и Пенсионного фонда России (Демографический ежегодник России, 2007. С. 20, 35; Итоги деятельности ПФР за 2008 г. // Вестник ПФР. 2009. № 1. С. 80; Сборники «Социальное положение и уровень жизни населения России». 1996. С. 198; 1998. С. 212; 2002. С. 177; 2004. С. 49; 2005. С. 50; 2006. С. 51; 2008. С. 51, 187).

Наиболее быстрыми темпами численность пенсионеров росла в самом начале 1990-х гг. (табл. 1.4), когда правительство пыталось решать за счет пенсионной системы задачу поддержания уровня жизни российского населения. В 1990–1993 гг. это было связано преимущественно с невероятно быстрым расширением оснований для назначения досрочных пенсий по старости, в 1994–1996 гг. – с увеличением численности пенсионеров по инвалидности и за выслугу лет. Кроме того, вплоть до конца 1990-х гг. росла численность лиц пенсионного возраста и ее удельный вес в населении.

В начале 2000-х гг. пенсионного возраста достигли немногочисленные поколения рожденных в 1940-е гг., что позволило стабилизировать и даже сократить в 2002–2004 гг. численность пенсионеров по старости и всех пенсионеров. Однако с 2005 г. тенденции старения населения усилились. В настоящее время темпы роста численности лиц пенсионного возраста и пенсионеров по старости превышают 1 % в год. Соответственно увеличивается и доля пенсионеров по старости и всех пенсионеров в населении. Причем в ближайшее время скорость нарастания численности пенсионеров за счет старения населения будет только увеличиваться.

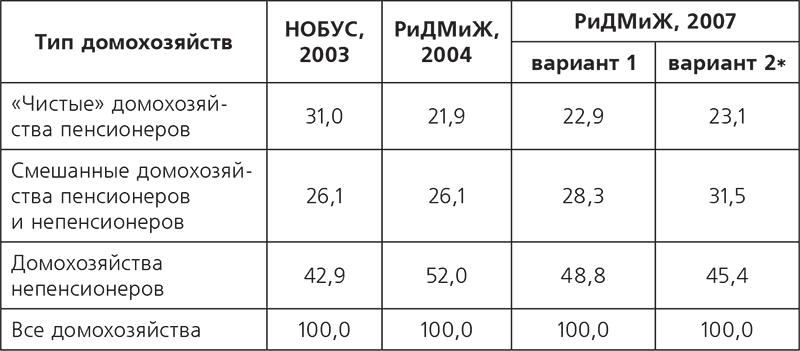

Отметим, что по все еще сохраняющейся в России традиции совместного проживания в одном домохозяйстве нескольких поколений удельный вес домохозяйств, в состав которых входят пенсионеры, выше, чем доля пенсионеров в населении. Следовательно, выше и реальная зависимость российских семей от выплат из пенсионной системы. К сожалению, ввиду отсутствия соответствующих показателей в статистике этот вопрос может быть исследован только на данных выборочных обследований. И этот анализ показывает, что примерно в каждом втором российском домохозяйстве имеются пенсионеры (табл. 1.5)[13], а также подтверждает единый вывод: доля домохозяйств с пенсионерами в общем числе домохозяйств существенно выше, чем доля пенсионеров в численности населения. Соответственно изменения в уровне пенсионного обеспечения оказывают влияние на благосостояние большей доли населения, чем это можно представить, анализируя данные по численности населения.

Таблица 1.5

Состав домохозяйств по наличию в них получателей пенсии, % по столбцу

* Вариант 1 повторяет логику учета пенсионеров в обследовании 2004 г. на основе ответов на вопрос об основном занятии респондентов (18–79 лет) и других взрослых (14 лет и старше) членов домохозяйств. Вариант 2 учитывает также детей-пенсионеров, если респонденты указали, что получают пенсию по потере кормильца или социальную пенсию на детей.

Источник: Расчеты основаны на микроданных указанных обследований.

Абсолютные и относительные показатели среднего размера пенсий, которые во многом являются критериальными для оценки эффективности системы, представлены в табл. 1.6. Динамика реального размера назначенных пенсий наглядно свидетельствует о двух шоках, которые пережила пенсионная система за прошедшие 20 лет, – резкое падение пенсии в результате либерализации цен 1992 г. и кризис в августе 1998 г. После каждого из этих событий система начинала восстанавливать доходы пенсионеров, однако в полной мере преодолеть их последствия не удалось до сих пор.

Таблица 1.6

Динамика реального размера назначенных пенсий, отношения средней пенсии к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП) и к средней начисленной заработной плате (коэффициент замещения), %

* Нет данных.

Примечания:

1. Для оценки реального размера назначенных пенсий использовались данные о среднемесячном размере назначенных пенсий в среднем за год и индекс роста потребительских цен (декабрь к декабрю).

2. Отношения средней пенсии к ПМП и к средней начисленной заработной плате (коэффициент замещения) рассчитаны на основе годовых данных о среднемесячном размере назначенных пенсий, среднемесячном размере начисленной заработной платы и величине ПМП.

Источники: Сборники «Социальное положение и уровень жизни населения России»; Российский статистический ежегодник, 1999. С. 141, 168, 547; Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. М., 2009. Сентябрь. С. 103.

Анализируя ситуацию во второй половине 1990-х гг., следует иметь в виду, что на реальную ситуацию с выплатами пенсионерам из Пенсионного фонда России (ПФР) оказывал влияние фактор задолженности по выплате пенсий. Задолженность впервые появилась в 1995 г., затем снова в 1996-м, была погашена к июлю 1997 г., вновь возникла в августе 1998-го и была окончательно погашена в сентябре 1999 г. Соответственно в периоды ее накопления доходы пенсионеров за счет пенсионной системы были меньше, а в периоды погашения – больше, о чем можно судить по размеру назначенных пенсий.

Соотношение среднего размера пенсии и прожиточного минимума пенсионера в определенной мере свидетельствует о покупательной способности пенсий. Хотя, безусловно, следует учитывать, что динамика этого показателя зависит не только от динамики пенсий, но также от того, как меняется расчет потребительской корзины и прожиточного минимума. Вплоть до кризиса 1998 г. средний размер пенсии превышал прожиточный минимум пенсионера (табл. 1.6). Глубокое падение пенсий в результате кризиса привело к тому, что в 1999 г. средний размер пенсии снизился до критической черты и составлял всего 70 % ПМП. Улучшение экономической ситуации и последовавшая за этим стабилизация доходов ПФР позволила сравнять средний размер пенсии с ПМП к уровню начала пенсионной реформы 2002 г. Несмотря на то что рост покупательной способности пенсий продолжился и после начала реформы, его темпы замедлились. В результате вплоть до 2007 г. средний размер пенсии варьировался в районе ПМП.

Другим ключевым параметром пенсионной системы выступает коэффициент (или ставка) замещения, рассчитываемый как соотношение среднего размера пенсии и средней начисленной заработной платы в экономике. В СССР и всю первую половину 1990-х гг. это соотношение варьировалось в пределах 30–35 %. Накануне дефолта 1998 г. коэффициент замещения достигал почти 40 %, затем последовало его резкое снижение – почти на 10 п.п., далее легкое повышение, но с 2002 г., т. е. с начала пенсионной реформы, его динамика приобрела устойчиво отрицательный характер. Абсолютный минимум был достигнут к 2007 г., когда средняя пенсия составляла менее 23 % средней заработной платы. Изменение политики индексации пенсий и кризис внесли свои коррективы. В отличие от заработной платы, реальный размер которой сократился под влиянием кризиса, пенсии индексируются темпами, превышающими темпы инфляции. В результате в 2008 г. коэффициент замещения увеличился до 24,3 %, а в августе-сентябре 2009 г. – до примерно 29 % средней заработной платы.

Анализируя динамику коэффициента замещения, следует иметь в виду несколько важных особенностей методики его расчета. Во-первых, средний размер назначенных пенсий рассчитывается для всех без исключения пенсионеров, включая, например, социальных пенсионеров, чья пенсия ниже трудовой по старости и никак не зависит от заработной платы и уплачиваемых с нее налогов, в то время как средний размер начисленной заработной платы определяется по данным только крупных и средних предприятий. Соответственно он не учитывает заработную плату работников на малых предприятиях и у предпринимателей без образования юридического лица, которая, очевидно, ниже заработной платы на крупных и средних предприятиях. Во-вторых, при расчете этого показателя не учитывается то обстоятельство, что пенсии, в отличие от заработной платы, не облагаются подоходным налогом. И соответственно, средний размер пенсии – это то, что реально получают на руки пенсионеры, тогда как работники получают на руки сумму, меньшую, чем средний размер начисленной заработной платы. Оба этих фактора занижают реальный коэффициент замещения.

Также следует учитывать, что рост реального размера пенсий и негативная динамика коэффициента замещения в период с начала пенсионной реформы были предопределены особенностями индексации пенсий. По закону трудовые пенсии индексируются по уровню инфляции, а страховые части пенсий – по темпам роста заработной платы, с которой уплачивался единый социальный налог (ЕСН), но в пределах роста доходов ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии в расчете на одного пенсионера. Регрессивная шкала ЕСН, сокращение предельной ставки налога в 2005 г., отказ от индексации порогов ЕСН по росту заработной платы привели к падению эффективного тарифа ЕСН, поступающего в пенсионную систему. Одновременно за счет увеличения в численности занятых лиц 1967 г. р. и моложе, которые участвуют в формировании обязательных пенсионных накоплений, сокращалась доля ЕСН, направляемая на выплату страховой части пенсии. Эти обстоятельства обусловили отставание индексации пенсий от роста заработной платы.

Таблица 1.7

Динамика среднемесячной и минимальной пенсии (с компенсацией и без – до 2002 г.) / базовой части трудовой пенсии по старости, и соотношения минимальной пенсии со средней и с величиной ПМП

Источник: Рассчитано на основе данных Росстата.

Таким образом, анализ показателей среднего размера пенсий (табл. 1.7) позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на резкое падение размера пенсий в 1992 г., большую часть 1990-х гг., вплоть до кризиса 1998 г., пенсии индексировались лучше, чем заработная плата, а их средний размер превышал величину ПМП. В результате материальное положение пенсионеров в динамике было относительно лучше, чем других социальных групп. Ситуация изменилась после кризиса 1998 г. С этого момента рост заработной платы начал обгонять рост пенсий. Особенно драматичным это отставание стало после пенсионной реформы 2002 г. В период экономического роста 2000-х гг. благосостояние семей, основным источником которых были пенсии, стало ухудшаться относительно других групп, прежде всего тех, чьи доходы преимущественно зависели от заработной платы. Эта ситуация сохранялась вплоть до начала текущего финансово-экономического кризиса.

1.1.3. Региональные различия в доходах

Анализ динамики доходной обеспеченности необходимо дополнить региональным измерением. Для России характерна сильная межрегиональная дифференциация по уровню доходов населения, их структуре и динамике. После резкого и повсеместного сокращения в 1990-е гг. реальные доходы населения в России начали расти со II полугодия 1999 г. В целом за период экономического роста, 1999–2007 гг., реальные денежные доходы населения выросли в 2,5 раза, но важно понять, насколько и почему различалась их динамика у жителей разных регионов.

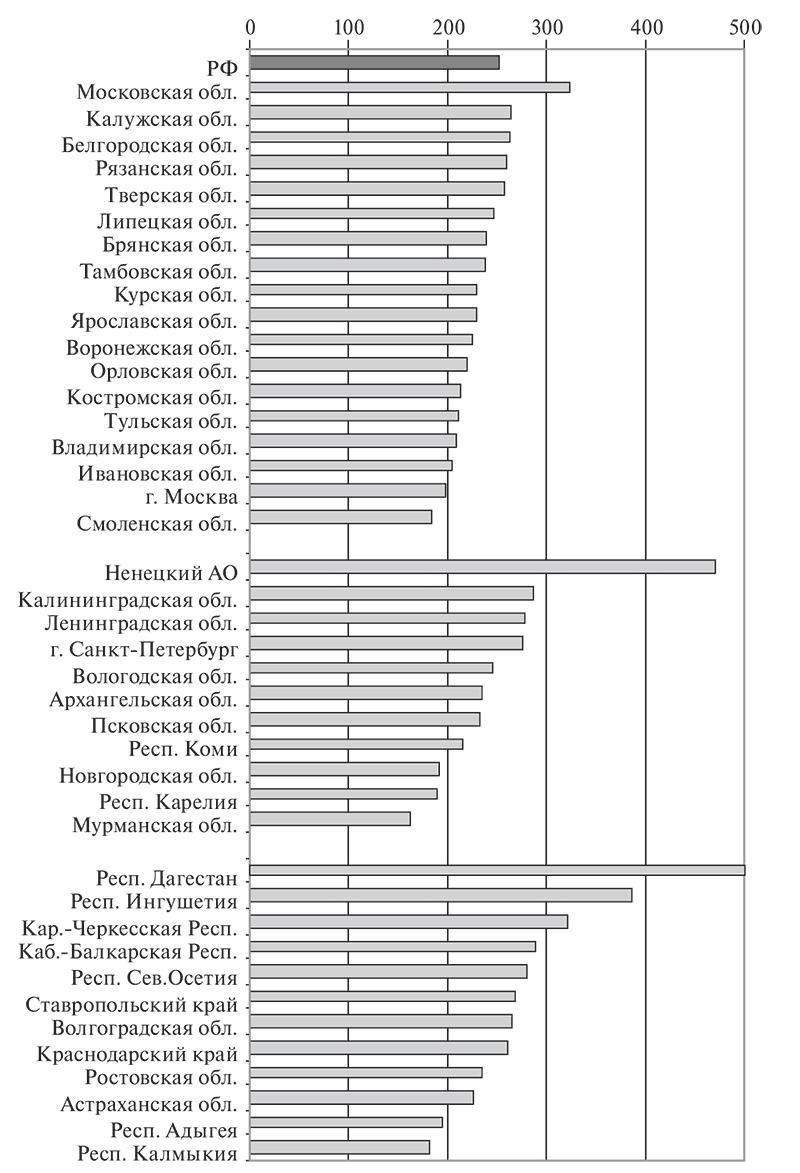

По данным официальной статистики, региональные различия темпов роста реальных доходов более чем трехкратные – от 5,2 раза в Республике Дагестан до 1,5 раза в Магаданской обл. (рис. 1.4). Дагестан относится к слаборазвитым регионам, в которых доходы населения за 2000-е гг. в целом росли быстрее благодаря значительному увеличению федеральной помощи, а также эффекту низкой базы[14]. Однако ускоренный рост доходов отмечался не во всех слаборазвитых республиках и автономных округах (АО), еще менее это характерно для депрессивных и проблемных регионов. Помимо некоторых слаборазвитых регионов доходы населения росли опережающими темпами там, где активно заработали конкурентные преимущества: резко выросла добыча нефти (Ненецкий АО и Сахалинская обл.), быстро расширялась зона влияния крупнейшей агломерации (Московская обл.), в условиях экономического подъема сработал эффект более выгодного приморского географического положения (Калининградская и Ленинградская обл.). Для этих регионов, как и для слаборазвитых, высокие темпы роста отчасти обусловлены эффектом низкой базы. Но есть совсем иные примеры. В Приволжском федеральном округе лидерами роста доходов населения стали две наиболее экономически развитые республики – Татарстан и Башкортостан. Их успешное развитие в немалой степени обусловлено особыми отношениями с федеральным центром, перечислявшим этим республикам значительные трансферты в течение 2000-х гг. Для сравнения: динамика роста доходов населения Санкт-Петербурга была высокой только в 2003–2005 гг., хотя город и сейчас имеет особые преимущества, обеспечивающие приток инвестиций и регистрацию крупных компаний-налогоплательщиков. Но на доходах населения в 2006–2007 гг. это сказывалось менее существенно, в целом за 1999–2007 гг. темпы их роста (2,8 раза) ненамного превышали средние по стране (2,5 раза). В результате среднедушевые денежные доходы жителей второй столицы вдвое уступали доходам москвичей. Среди относительно развитых регионов наиболее высокими темпами роста доходов населения (в 3 раза) выделялась только Свердловская обл., причем без специальной федеральной поддержки.

Источник: Рассчитано на основе данных Росстата.

Рис. 1.4. Динамика реальных денежных доходов населения регионов Российской Федерации, 2007 к 1999 г., %

Истории успеха, хотя и достигнутого разными способами, перемежаются примерами отставания. Самыми низкими темпами роста доходов в годы экономического подъема отличались слаборазвитые республики Адыгея и Калмыкия, а также проблемные регионы северо-востока страны – в них доходы только номинально высокие, поскольку высоки и цены. Если верить статистике, то возникает сомнение, что в России существуют приоритеты федеральной поддержки именно слаборазвитых и проблемных удаленных регионов, которая проявлялась бы в опережающем росте доходов их населения. Выбор регионов для особой поддержки нередко диктуется иными критериями, а не целью снижения регионального неравенства доходов населения.

Итак, на этапе экономического подъема опережающий рост доходов населения в регионах стимулировали: экономический фактор; перераспределительная социальная политика федерального центра (по отношению к части слаборазвитых регионов); политический фактор (особая поддержка некоторых регионов); институциональный фактор (особые отношения с бизнесом, увеличивающие доходы бюджета региона; данный фактор уходит в прошлое); статистические дооценки доходов; виртуальный фактор и т. д. Первые два фактора играют ведущую роль, но только второй из них явно смягчает пространственные различия. Политический фактор существенен, ведь финансовая помощь федерального центра оказывается отнюдь не только исходя из принципа «подтягивания» слабых. Многофакторность и разновекторность влияния на динамику доходов населения приводят к тому, что измерения регионального неравенства не показывают четкой тенденции к его уменьшению или росту.

Номинальные денежные доходы населения не отражают реальных различий уровня жизни в регионах из-за значительной дифференциации стоимости жизни. Для оценки покупательной способности доходов можно использовать соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума (ПМ) в регионе. Этот показатель не дает такой позитивной картины повышения уровня жизни, как темпы роста реальных доходов. Дело в том, что в методике измерения реальных доходов в качестве дефлятора используется индекс потребительских цен, отражающий структуру потребительских расходов всего населения (треть которых приходится на долю непродовольственных товаров, цены на которые росли медленнее всего). В структуре прожиточного минимума, который отражает потребление бедных групп населения, доля расходов на непродовольственные товары ниже (около 20 %), а на продовольствие и услуги, цены на которые росли быстрее (особенно услуги ЖКХ), заметно выше (соответственно почти половина и около трети). Как следствие рост покупательной способности доходов (соотношения душевых денежных доходов и величины ПМ) отставал от темпов роста реальных доходов населения. Это означает, что положение бедных улучшалось медленнее, чем всего населения.

Распределение числа регионов с разным соотношением душевых денежных доходов и величины ПМ за 1997–2008 гг. показано на рис. 1.5. Резкое снижение покупательной способности доходов после дефолта было преодолено только в 2003 г., когда распределение регионов вернулось на уровень 1997 г. В действительности улучшение было более значительным, поскольку в 2000 и 2006 гг. дважды обновлялась методика расчета прожиточного минимума в сторону его повышения. При этом не во всех регионах изменения вводились сразу, в тот же год. В результате временной ряд данных стал менее сопоставимым.

Источник: Рассчитано на основе данных Росстата.

Рис. 1.5. Распределение регионов Российской Федерации по отношению душевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума в разные годы

За 2003–2008 гг. распределение регионов еще больше сместилось вправо: стало меньше «бедных» регионов и одновременно выросло число регионов с показателями, близкими к среднероссийским. Сократился диапазон различий между лидерами и аутсайдерами: в 1999 г. средние показатели уровня доходов населения в пяти самых «богатых» и в пяти самых «бедных» субъектах РФ различались в 6,1 раза, в 2005 – в 4,2, в 2007 – в 3,6, а в 2008 г. – только в 2,8 раза (хотя следует учитывать постепенное исчезновение из статистики за последние годы беднейших Коми-Пермяцкого, Эвенкийского и Усть-Ордынского автономных округов после их объединения с «материнскими» регионами). Однако общая картина территориальных диспропорций не изменилась. Для России по-прежнему характерен двух-трехкратный отрыв регионов-лидеров от большинства остальных по уровню доходов. Слаборазвитые и депрессивные субъекты также не могут преодолеть значительное отставание от «срединной» группы.

Значительные региональные и поселенческие различия существуют и в источниках доходов. Для населения крупнейших городов более важную роль играют предпринимательские доходы, в сельской местности – доходы от личного подсобного хозяйства, в ресурсодобывающих регионах (особенно северных) доминирующим источником дохода является заработная плата.

С дооценкой на скрытые заработки доля заработной платы в 2003–2007 гг. составляла 65–67 % доходов населения. Вклад легальной заработной платы существенно меньше (41 % доходов населения в 2007 г.). Региональная дифференциация уровня заработной платы остается важнейшей причиной неравенства доходов. В среднем за 2008 г. отношение средней заработной платы к величине ПМ трудоспособного населения различалось по регионам менее чем втрое – от 2,0–2,2 раза в Дагестане, Ингушетии и Ивановской области до 4,8–5,5 раза в автономных округах Тюменской области. Для сравнения: в 2004 г. различия были почти четырехкратными. Не осталось регионов с соотношением ниже двух раз. Это значит, что в любом регионе получающие среднюю заработную плату родители могут обеспечить двух иждивенцев, хотя и на скудном уровне прожиточного минимума. В целом с начала 2000-х гг. прослеживается тенденция к сокращению региональных различий в заработной плате (хотя это выявляется только для легальной ее части).

Социальные выплаты занимают второе место в структуре доходов (после заработной платы) – 12 % в 2007 г. В самых богатых регионах доля социальных трансфертов в доходах населения минимальна (5–7 %) в силу меньшей доли малоимущих и большого неравенства по доходу. Однако, судя по данным статистики, выравнивающее влияние социальных трансфертов далеко не очевидно. Например, в слаборазвитых республиках Дагестан и Ингушетия доля социальных выплат составляет только 10–16 % доходов населения, а почти половину доходов статистика относит к скрытой заработной плате. Из всех республик юга только в доходах населения Калмыкии и Адыгеи доля социальных трансфертов существенно выше средней по стране и составляет 21–23 %. Такую же долю имеют далеко не самые бедные Орловская, Тульская и Владимирская обл., еще выше этот показатель в депрессивной Ивановской обл. (26 %), где наряду с другими областями центра и северо-запада максимальна доля пенсионеров.

Региональные различия пенсий с корректировкой на стоимость жизни не превышают полутора раз, причем в числе лидеров регионы с самой низкой стоимостью жизни – это «выравнивание в бедности». Из-за удорожания жизни бедность пенсионеров наиболее велика на севере и востоке страны: средние пенсии ниже величины ПМ пенсионера почти во всех регионах Дальнего Востока, в некоторых регионах Сибири. Число таких субъектов сокращалось несущественно – с 30 в 2003 г. до 24 в 2006 г. (данные за IV кв.), но после индексации пенсий в 2007 г. их осталось 11. Есть регионы, в которых просто невозможно выжить на пенсию: в недавно укрупненных Эвенкийском, Таймырском и Корякском автономных округах она на четверть ниже величины ПМ пенсионера, на Сахалине, в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока – на 5—15 %. В Москве пенсии также ниже величины ПМ (86 % в 2006 г. и 96 % в 2007 г.). Прошедшая в 2005 г. монетизация льгот и начавшаяся реформа ЖКХ показали, насколько уязвимо положение российских пенсионеров, особенно жителей крупных городов, северян и дальневосточников.

На этапе экономического роста в России наблюдалась устойчивая позитивная тенденция к сокращению уровня бедности (доли населения с доходами ниже прожиточного минимума): с 30 % в 1999 г. до 13 % в 2007–2008 гг. в среднем по стране. Однако межрегиональные различия оставались очень высокими. Минимальную долю бедных в 2008 г. имели нефтегазодобывающие автономные округа – Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий (6–7 %). Максимальный уровень, близкий к тотальной бедности, вплоть до 2006 г. сохранялся в Ингушетии (57 %) и Калмыкии (49 %), но точность оценок доходов населения этих республик невелика. В 2008 г. статистика показывает резкое уменьшение показателя бедности в этих республиках, особенно в Ингушетии (28 %). Наиболее проблемные регионы вообще исчезли из статистики после укрупнения (в 2004 г. уровень бедности в Усть-Ордынском Бурятском АО достигал 76 %, в Коми-Пермяцком АО – 55 %). В большинстве регионов уровень бедности выше среднего по стране, медианный показатель составляет 19 %.

Источник: Рассчитано на основе данных Росстата.

Рис. 1.6. Распределение регионов по уровню бедности в разные годы

Распределение регионов по уровню бедности только в 2004 г. вернулось к додефолтным показателям 1997 г. (рис. 1.6), на полтора года позже, чем распределение по покупательной способности доходов. Это означает, что практически во всех регионах малообеспеченные группы населения оказались «в стороне» от преимуществ экономического роста, преобладающая часть доходов распределялась не в их пользу, социальная поддержка малообеспеченных групп населения была недостаточно эффективной. На фоне повышения стандартов потребления основной части населения малообеспеченные домохозяйства ощущают собственную бедность и социальную исключенность еще острее. Позитивным изменениям препятствует не только медленный рост доходов бедного населения и сохранение значительного неравенства по доходу, но и неэффективность системы социальной защиты.