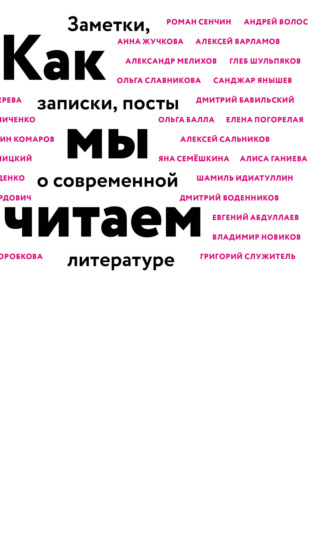

Коллектив авторов

Как мы читаем. Заметки, записки, посты о современной литературе

Андрей Волос

О постоянном споре между формой и содержанием и прочтении Гузели Яхиной

Когда-то я придумал поговорку, чтобы вложить в уста одному персонажу. И вложил, и очень даже ловко получилось. Он с тех пор так и выражается: в какой пиале ни подай, лишь бы чай был хорош.

Но если взглянуть на мою пословицу внимательно, понимаешь, что есть в ней намек на отсутствие брезгливости – вплоть до откровенной нечистоплотности. Выходит, пиала может быть щербатой, колотой, треснувшей? Даже нечистой? И более того – заразной? А ему, значит, до лампочки – «лишь бы чай был хорош»?

Абсурд, конечно. Не бывает ничего такого. Куда ни взгляни, всюду одно: значимое содержание требует соответствующего оформления.

То же, разумеется, и в литературе.

Однако о литературных произведениях обычно рассуждают так, словно речь о научных статьях. Главное качество – информационная наполненность, а потому все уверены в правоте выдуманного мной речения. Оцениваются повороты сюжета, подача фактического материала, поступки персонажей, их мысли, историческая обоснованность или, напротив, безосновательность происходящего. О форме никто и не вспоминает. Ну ее. Какая разница? Все равно. В какой ни подай – по барабану.

В оправдание такой точки зрения отметим, что содержание литературного произведения и впрямь имеет определенное значение. И оно бывает разным.

Например, значительным. Даже огромным. Прямо-таки титаническим.

Или, наоборот, мелким. Неясным. Темным. Ничтожным. Оно фактически может даже вовсе отсутствовать.

Зато форма есть всегда. Именно она отвечает за то, что некоторым темным, ничтожным по содержанию речам невозможно внимать без волнения.

Кстати говоря, это волнение, а вовсе не объем передаваемой информации, и есть цель литературы. Равно как и цель всего искусства вообще. И главный критерий оценки явлений культуры. Есть волнение – ага! это уже вовсе не культуры явление, а самого Искусства. Нет волнения – извините, явление культуры наличествует, конечно… но об Искусстве и речи быть не может.

В постоянном споре между формой и содержанием литературного произведения, в бесконечной тяжбе, где каждая сторона преувеличивает свое значение, в конце концов побеждает форма.

Кладовые русской словесности битком набиты червонным золотом необязательных безделиц. Душа моя Павел, держись моих правил: люби то-то и то-то, не делай того-то. О чем это? Кажись, это ясно, однако при попытке передать смысл другими словами сокровища безнадежно тускнеют: пересказ обнаруживает ничтожность содержания. Говоря языком науки, мэсыдж не стоит выеденного яйца. Был перстенечек, из него вынули камушек, все пропало, в этом хламе смысла нет. Дело понятное, житейское. Но важно другое: большого смысла и в бывшей драгоценности отродясь не существовало.

С прозой дело обстоит иначе. Чуть иначе. Это «чуть» не носит качественного характера. Принцип остается прежним.

Говоря о романе Гузели Яхиной, я хочу обратить внимание именно на его форму.

Но перед тем хочешь не хочешь, а все же придется сказать пару слов о содержании.

Эти слова таковы: оно есть.

Кого-то, возможно, интересуют детали. На мой же взгляд, совершенно ни к чему рассуждать насчет того, что именно происходит в романе с фактической стороны дела, как его содержание соотносится с реальной жизнью, каким образом стыкуется с историей, данной нам в неподдельных документах и бесстрастных свидетельствах. Все это дело десятое. В литературном произведении может происходить что угодно и в каких угодно декорациях, начиная с битв между богами и титанами, кончая падениями девочек в кроличьи норы. Или, если угодно, наоборот – начиная норами, кончая богами: литература не арифметика, но все же от перемены мест суть дела не меняется, ведь речь идет о событиях одного порядка.

Истории в романе много – он весь, будто звериная шкура, натянут на несколько еле приметных колышков. Иной мог бы в связи с ее подачей высказать какие-нибудь претензии. Дескать, то, о чем толкует автор, в действительности было вовсе не так, а то не этак, чему есть неопровержимые свидетельства.

В ответ на такого рода инвективы можно только развести руками. Как объяснить, что литература и история пребывают в отношениях, похожих на те, в каких состоят вода и свет, на нее падающий: свет неизбежно преломляется.

История в общем-то не заботит автора. То есть он делает вид, что следует исторической канве, но на самом деле его волнуют совсем другие вещи. Это и правильно. Произведения биографического характера, каких в ряду великих мы знаем немало, способны нести в себе известную порцию некоторой исторической правды: автор не в силах от нее отказаться, поскольку правда эта принадлежит не столько его литературному произведению, сколько прожитой им жизни. Если же писатель берется за сюжет, удаленный от его души и памяти на некоторое расстояние времени, пространства и понимания, он, подобно художнику, пишущему очередной натюрморт, решает формальную задачу. Его дело – не свежесть фруктов, лежащих перед ним в качестве натуры, а живость рефлексов на полотне. Что является содержанием живописи, сколь историчной она ни будь? Не станем же мы тыкать в поклонение волхвов или возвращение с охоты и катание на ледяной реке, все это лишь ее сюжеты. Истинное содержание полотна – холст. Понятно, что холст не должен под кистью расползаться на нитки: чем он крепче, тем лучше для произведения в целом. Но в итоге нас интересует не качество холста, сколь бы гнилым или крепким он ни был, а только краски, нанесенные художником.

Заинтересованный литературой читатель отвернется от тайм-киллера, привычно вынуждающего следить за шаблонной рутиной калейдоскопических событий. Ему нужен иной текст. Автор которого не катился колобком от обычного начала к всегдашнему концу, а то и дело оказывался перед черной стеной, гибельно преграждающей путь. И был вынужден едва ли не каждым своим словом совершать все новые усилия в безнадежных попытках пробиться за. Конечно, он мог бы поискать лазейку, открытую кем-то до него, мог свернуть на тропу, проложенную теми, кто шел прежде. Но он не делал ничего похожего: ведь он занят литературой, а не чем-то вроде пошива брюк, которые всегда строчат по надежным лекалам.

Черная стена – непроглядная, неподатливая. Но только за ней – иные области, томимые мучительной луной. А может, и не томимые, точно не известно, ведь там еще никто не бывал.

Кто-нибудь непременно задастся вопросом – а в чем основная мысль романа? Если пожать плечами, последует второе вопрошение: да есть ли она вообще? Я должен успокоить взыскующих: есть, разумеется, есть. Но я не могу ее сформулировать. Как не сможет и сам автор, ибо эту мысль нельзя вместить в одно предложение. И в абзац нельзя, и даже в страницу. Чтобы ее выразить, автору пришлось создать целую книгу. Руководствуясь при этом – в главных ее мотивах – скорее музыкальными, нежели логическими законами.

Я совершенно не удивлюсь, если новый роман Гузели Яхиной «Дети мои» окажется за бортом всех российских премий. Потому что, во-первых, их и так немного осталось. Во-вторых, у нас не принято, за редкими исключениями, награждать одним и тем же дважды, а предыдущий уже был отмечен. И хоть второй, на мой взгляд, радикально лучше первого, сделанного не воротишь.

Так что в этом для меня не будет ничего странного.

Как не будет и в том случае, если окажется, что этой книге суждена большая судьба и широкая известность. Я даже не стану приводить аналогии, дабы не сглазить. На всякий случай.

Анна Жучкова

О трех «этажах» литературы и загадке Гузели Яхиной

Говорят, сегодня мало беллетристики. А мне кажется наоборот: премиальные списки состоят преимущественно из нее.

Мало, на самом деле, высокой прозы, которая почти не видна, пока ищет новой выразительности на стыке с литературой жанра: фэнтези, хоррором, литературой doc. Наиболее интересные процессы происходят сейчас там, на границе верхнего и нижнего «этажей».

Литературу, как известно, принято делить на «этажи». Первый – литература жанра. Она работает с приключениями сюжета (когда все заранее понятно, но любопытно, как герои выкрутятся на этот раз). Фантасты, говорил Топоров, читателя «не уважают и решения предлагают» готовые, в отличие от авторов боллитры, которые «пишут для умных людей. Уважают читателя. Не зная решения, предлагают решение метафорическое или символическое; решение суггестивное, решение будоражащее»[16]. Не будем обобщать про фантастов, здесь нам важна лишь мысль про готовые решения в литературе жанра. Требования к языку в ней несущественны: минимум – правильный русский язык, максимум – индивидуальный речевой стиль (не путать с художественным).

Второй этаж – беллетристика. Она работает с приключениями времени: исторической ситуацией, атмосферой, героями эпохи, модными художественными стилями. Беллетристике, в отличие от жанровой литературы, уже нужен хороший литературный язык. Хотя функцию он выполняет служебную.

И только третий этаж, высокая проза, работает непосредственно с языком. Приключения языка, открытие его новых эстетических измерений – ее главное дело. Достижения предыдущих этажей (сюжет, характеры и прочее) тоже важны, но не являются обязательными. Это уровень индивидуальных художественных стилей, горнило новых направлений в искусстве. Высокая проза не знает готовых решений. Общая схема, шаблон (речевой ли, сюжетный) – маркер нижних этажей литературы. «У беллетристики и классики нет общих штолен, нет общих тканей. У них разный и контекст. <…> Если классик, образно говоря, – сначала садовник, а потом архитектор храма, растущего одновременно вниз и вверх, то беллетрист и изначально, и на дальнейших этапах создания произведения арматурщик, искусный рабочий»[17].

Но вот загадка – роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» вошел в премиальные списки, хотя и не высокая проза (со штампами перебор); феноменально популярен, хотя вроде и не жанровая литература (темы поднимает большие, исторические). Может, Яхина – главный беллетрист нашего времени?

Ведь каждому времени – свой беллетрист. Если для высокой прозы проблемы современности – трамплин к трансцендентному, то для беллетристики – вся ее суть. Декорации могут быть любыми, важен дух эпохи.

Так, книги Улицкой отражают атмосферу слабости личности перед махиной государства. Толпа и давка – частые образы в беллетристике того времени: Л. Улицкая – «Казус Кукоцкого», «Зеленый шатер», Б. Васильев – «Утоли моя печали», Б. Акунин – «Коронация». Поколение Улицкой, не верящее ни в Бога, ни в черта, ни в Советский Союз, тем не менее верило в общую справедливость. И Улицкая создала альтернативный образ справедливости и порядка: лестницу рода.

Маринина – бытописатель 1990-х. Ее романы о Каменской – сага отчаянных времен, где деньги – у. е., сахар – роскошь, а смерть – обыденность. И речь идет уже не об общем порядке, а о сохранении представлений о добре и зле. Нынешнему поколению мир Марининой непонятен, как и романы Улицкой, похожие на сплетение темных венозных жил.

Зато жанровая литература с ее простыми общечеловеческими схемами не привязана к шуму времен. И «Зулейха» не привязана тоже. В ней нет попытки понять современность, объяснить историю. Травма ХХ века без всякого ущерба здесь может быть заменена травмой монголо-татарского ига или эпидемией чумы. «Ни автор, ни текст не задумываются о том, почему произошла коллективизация, какие причины ее вызвали, какой исторический смысл она несла. Никакой логики, никаких причин. Просто страшная катастрофа»[18]. Сборная модель сентиментального романа: честная девушка, злой муж, ведьма-свекровь, добрый доктор и романтический враг в декорациях какой-то катастрофы.

Нет здесь и психологического обоснования: тридцатилетняя героиня тайком носит на могилы дочерей пастилу и страшно боится свекрови. Никогда не поверю, что страх перед свекровью более сильное чувство, чем трагическое материнство.

Может, «Зулейха» демонстрирует «глубокое знание национального материала, любовь к своему народу <…> деликатное прикосновение к фольклору», как пишет в предисловии к роману Л. Улицкая? Тоже нет, татары страшно недовольны и перевиранием национальных реалий, и финалом романа, где Юзуф, взяв имя Иосифа Игнатова, отправляется служить Советской стране.

Язык в «Зулейхе» беспомощный, то топорно-простой («Игнатов берет с подноса тарелку. Полипьев смиренно вытягивает руки по швам»), то нуждающийся в костылях и скобках: «И бесшумное, по-лакейски услужливое скольжение двери (вправо-влево, вправо-влево…), и щегольские фестончатые занавески в тонкую, еле заметную полоску (положим, с открытыми окнами – никак, но рюшечки-то зачем?), и безукоризненно чистое большое зеркало над объемистой воронкой рукомойника (смотрелся в него только по необходимости – утром, когда брился»). Его слабость пытались объяснить сценарной техникой. Но сама по себе сценарная техника не плоха. У нее много приемов (смена ракурсов, общих и крупных планов, лаконизм, ремарки), которые можно чередовать с поэтической выразительностью, но Яхину попытка перейти от конспекта к художественной речи заводит в дремучую сентиментальность: «Убийца мужа смотрел на нее взглядом мужа – и она превращалась в мед. От этого становилось мучительно, невыносимо, чудовищно стыдно. Словно весь ее стыд, прошлый и настоящий, слился воедино, вобрал в себя все, за что недостыдилась в этот безумный год <…> полог задергивался – все плотское, стыдное, некрасивое оставалось там, внутри. Зулейха вскакивала на большого аргамака и, крепко сжимая его босыми пятками, уносилась прочь не оборачиваясь».

В девяностые было много книжек с блондинками на обложках, героини которых изъяснялись так же: это было мучительно, невыносимо, чудовищно стыдно, но когда он пронзил ее своим 15-сантиметровым копьем, весь ее стыд, прошлый и настоящий, слил воедино все плотское, стыдное, некрасивое, и она, превратившись в мед, крепко сжала его босыми пятками, уносясь прочь, как на большом аргамаке.

Есть в «Зулейхе» один живой образ – противоборство с урманом и голодом, но, во-первых, одного образа на роман мало, а во-вторых, читатели могли и без него обойтись (и обошлись – в «Детях моих»). Привлекает их, как выяснилось, исключительно сентиментальность: «Пробирает до мурашек по позвоночному столбу и выжимает слезу», «В каждой главе боль, надрыв, переживания», «Очень трогательно и по-домашнему как-то»[19].

«Зулейха» – сентиментальный роман с ароматом исторической травмы. Без приключений языка, без духа времени – литература жанра под прикрытием большой истории.

Ее феноменальная популярность подтверждает, что самое интересное происходит сейчас на стыке большой литературы и жанровой. И, пока вызревает высокая проза, на разогреве работают аниматоры. У Урана и Геи тоже не сразу рождались титаны, сначала получались сторукие и циклопы.

Олег Кудрин

О гарантированных «классиках» «Редакции Елены Шубиной»

«Редакция Елены Шубиной» работает хорошо, прекрасно, восхитительно. Эти заслуженные эпитеты можно длить и длить. «Чуть ли не все главные литературные события года выходят в одном издательстве»[20]. «Большинство книг, получивших статус важного литературного события, помечены этим логотипом»[21]. «Короткий список собран из премиальных завсегдатаев и тех, кто стараниями Елены Шубиной вот-вот ими станет»[22]. Давно уж это лишь констатация, банальность: в сегменте, скажем так, премиальной художественной литературы книжный рынок в России монополизирован одной Редакцией.

Для примера не будем крутить «НОСом», возьмем самую стабильную, державную премию с 15-летним стажем – «Большую книгу». В этом году из 12 произведений, ставших победителями (обещал организатору БК не называть это «шорт-листом»), 8 – «Редакции Елены Шубиной». Еще раз: в 140-миллионной стране две трети книг, объявленных авторитетным жюри самыми важными, издано одной Редакцией. Со времени появления РЕШ ее представительство в победном списке БК всегда составляет 40–65 %.

Предвижу накопившееся возмущение – ну вот, как только кто-то хорошо работает, так сразу «хейтеры-завистники», вы что, в премиальный процесс процентные нормы вводить предлагаете? Нет, я лишь предлагаю задуматься и поговорить об этом феномене.

Сама Елена Даниловна – высококлассный профессионал, и собранный ею коллектив слаженно работает. Но это, на мой взгляд, лишь один из факторов такого успеха. Обратим внимание на год создания РЕШ, выросшей из отдела современной прозы издательства «АСТ». 2012-й – именно тогда по принципу «Горца» («должен остаться только один») произошло слияние-поглощение двух крупнейших издательств России – «Эксмо» и «АСТ». С тех пор к появившейся в итоге суперструктуре периодически возникают вопросы у конкурентов, однако ФАС их отметает. И ситуация с монополизацией рынка не изменилась. Таким образом, если честно, история с РЕШ является еще и проекцией ситуации с ИГ «Эксмо-АСТ» на сегмент современной русской прозы. «Редакция Елены Шубиной» имеет в данный момент уникальные, не доступные для других возможности подбора, издания и продвижения авторов. Но что же плохого в таком монополизме, если эта редакция действительно хорошо работает? – скажет кто-то.

Объясняю. Да, коллектив РЕШ силен. Но его сила также – и в слабых возможностях остальных. Да, Редакция умеет находить авторов. Но и авторы счастливы быть издаваемыми именно здесь, потому что это надежно, стабильно – беспроигрышно. Плюс замечательный руководитель. Шубина – хороший человек, и человек с хорошим вкусом. Но она человек, и она со своим вкусом. А условия недостаточной конкуренции как на профессионала, так и на возглавляемую им структуру действуют не лучшим образом.

Евгения Коробкова в ЛК[23] огласила (ну не выдумала же) историю одного писателя, «издающегося в том же издательстве»: «Как возмущенно рассказывал этот автор в частной беседе, одним из условий поездки на зарубежную книжную ярмарку было – пиарить перед журналистами „Зулейху“ и на вопросы, „что посоветуете почитать“, – со всей дури советовать Яхину. „И это при том, что я ее никогда не читал и после такого даже и не подумаю“, – рассказывал мне этот писатель»[24].

История эта никакой реакции, хотя бы на манер «пропавших ложечек», не вызвала, а зря. После нее несколько иным взглядом смотришь на многочисленные интервью в платонически-любовном литературном треугольнике Служитель-Водолазкин-Яхина (готов извиниться за эту подозрительность, если она ошибочна). Водолазкин открыл рукопись Служителя и написал к ней предисловие. И он же дал Яхиной мудрый совет, что второй роман должен быть совсем не таким, как первый, после чего та поняла, как именно писать «Дети мои». Водолазкину очень нравится проза Служителя и Яхиной. Служитель и Яхина очень ценят общение с Водолазкиным, он и его книги многому их научили, особенно «Лавр».

Очень хочется верить, что это все искренние, выстраданные слова. Но вот история с неназванным писателем, не вовремя попавшаяся на глаза, не забывается. А через злой осколок андерсеновского тролля подобный «треугольник» кажется PR-приемом, причем эффективным. В читательском голосовании БК-2019 первая тройка – книги именно этих авторов (в чем-то, кстати, схожие – сентиментальный золотой стандарт сезона). Да и троица, определяемая уважаемым жюри, на 2/3 была такой же.

С учетом монопольного положения РЕШ не таким уж безобидным, а то и вредным представляется название главной из серий Редакции – «Новая русская классика». Раньше оно казалось милым интеллектуальным хулиганством, забавной игрой в «Угадай классика». Но монополизм портит милоту. «Я угадаю классика с пяти романов», «Я – с трех», «А я – с одного!». Шубина любит своих авторов. Но не слишком ли? Попадание в обойму РЕШ практически не оставляет дебютанту шанса на последующую неудачу, упрощает, спрямляет и в чем-то обессмысливает живой литературный процесс, превращая его в тепличный. «Роман поколения» > «Классное чтение» > «Новая русская классика». Game over: вы на Олимпе, вы классик и небожитель, творите – мир жаждет услышать ваше слово. Если не знаете, что сказать, не страшно – Водолазкин подскажет. И вот мы такие в «Лаврах»… (Хуже всего, что эти слова, «новый классик», слишком часто произносят уже всерьез.)

«Я собираюсь интенсивно работать с этими авторами в дальнейшем. Они очень талантливы, у них большое будущее. Мы еще увидим их здесь, на сцене Дома Пашкова, среди победителей», – сказала Шубина «Литературке»[25], имея в виду начинающих авторов РЕШ, с ходу вошедших в дюжину лучших БК. Что же в этих словах меня так царапает, корежит? Чувствую литературную проекцию обожаемых в пост/сов/России великих тренеров – делателей чемпионов, собираемых в матрице гиперсуперклубов (грешен – всегда болел против них, может, это и сейчас мешает).

Мне неинтересно читать победительных гарантированных новых классиков! У меня есть старые.

А из современных авторов я хочу читать сомневающихся и страдающих. Настоящими классиками становятся, как правило, именно такие.