Камиль Фарухшинович Зиганшин

Возвращение росомахи. Сборник

Глава 5

Сушь. Бескормица

За два месяца нещадно палящего солнца земля так иссохла, что даже вся трава пожухла. Местами она вообще исчезла, как будто спряталась от зноя. За всё это время на выбеленном небосводе не появилось ни облачка. Изредка налетавший ветерок не ослаблял жары. Речка превратилась в длинную галечную ленту. Лишь кое-где среди камней сочились вялые струйки.

Умолкли птицы. Одни лишь стрекозы неподвижно висели в полуденном мареве, да звенели на высохших стеблях неугомонные кузнечики. Разогретые солнцем кедры источали густой смоляной дух. А над куртинами болотного багульника стоял такой дурман, что человека, попавшего в их невысокие заросли, вскоре начинал одолевать сон. Задержись на такой полянке на пару часов – останешься на ней навеки.

Зато исчезли комары и гнус. Правда, на смену им появились кровососы похлеще: тучи слепней и оводов. Но эти атаковали только днём. С наступлением сумерек можно было передохнуть.

Пышка спасалась от жары на дне тесного ущелья, заваленного обломками скал. Поскольку солнце заглядывало в него мимоходом, здесь всегда царили полумрак и прохлада. Росомаха выбиралась из этого природного холодильника лишь для того, чтобы утолить голод. К сожалению, вылазки всё чаще оказывались безрезультатными: изнывающая от зноя и безводья тайга почти опустела. И до засухи живности в этот год было меньше обычного. Зимой небывалые морозы и затяжные снегопады основательно подкосили численность животных и птиц. Боровую же дичь добил случившийся ранней весной обильный дождь. Следом, как это часто бывает в этих краях, ударил мороз, закупоривший большую часть ночевавшей в снегу птицы. Пережившие зиму олени откочевали на восток. Рыба, предчувствуя засуху, скатилась в большую реку.

У Пышки, правда, было два праздника для желудка. Первый – весной, когда начал таять снег. Росомахи по своей природе санитары: не брезгуют ни падалью, ни мясом с душком. И когда стали вытаивать туши погибших в зимнюю бескормицу зверей – оленей и более мелких животных – Пышка каждый день наедалась до отвала. Понимая, что подобное изобилие не вечно, она часть падали разнесла по «кладовым». Чтобы мясо дольше сохранялось, устраивала их в тенистых низких местах.

Второй такой праздник случился, когда с юга полетели к северным гнездовьям утки. Они шумными стаями садились ночевать на мелководные заводи. Порой пернатых было так много, что над водой стон стоял. Вот уж попировала тогда росомаха! Ловила просто: ночью сталкивала в воду кусок коряги и, спрятавшись за ней, незаметно подплывала к дремавшим птицам. Оказавшись рядом, хватала ту, что поближе. Но никто из пернатых так и не остался в этих краях, не свил гнезда – наверное, тоже чуяли надвигающуюся сушь. Пышку какое-то время выручали сделанные весной запасы. Когда они кончились, росомаха, рыская по тайге, обнаружила в яме под речным прижимом плескавшуюся рыбёшку. Но её хватило всего на три дня.

Пышка поняла, что из этой пустыни пора уходить. Подчиняясь внутреннему голосу, она направилась к синеющему вдали острозубому хребту, за которым каждый вечер пряталось раскалённое светило.

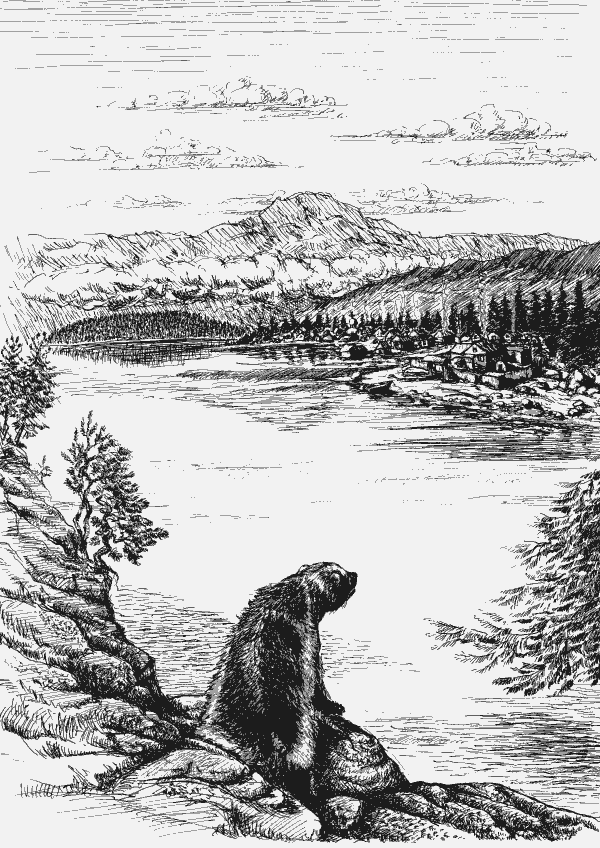

Перевальной седловины достигла за два перехода. С неё открылась обнадёживающая картина. В отличие от оставшейся за спиной иссушенной, выжженной солнцем тайги, здесь всё зеленело, на полянках колыхалось на ветру густое разнотравье, цвели ромашки, иван-чай. Хрустальный перезвон воды, текущей под камнями, вплетался в пение лесных птах. Пышка повеселела – дожди не обошли эти места.

По дну тенистой ложбины росомаха спустилась к роднику, бегущему на север. Жажда так измучила её, что она пила и пила без остановки, словно боялась, что вода исчезнет. Напившись, продолжила путь не сразу. Переведя дух, ещё раза два приложилась к роднику. Только после этого пошла по берегу бойко лопотавшего ключа. Торопливо сбегая по дну ущелья, он собирал дань с каждой ложбинки и как-то незаметно окреп до размеров речушки.

Решив, что пора отдохнуть, Пышка прилегла на траву рядом с вытекавшим из распадка ручейком. В месте его впадения в речку образовалась небольшая заводь. На дне, в кутерьме ярких солнечных бликов, угадывался массивный топляк. Приглядевшись, Пышка различила колышущиеся по его бокам плавники. Неужели таймень? Выступающий из воды краешек хвоста подтвердил: точно, он! Да какой здоровенный!

Лениво пошевеливаясь, «северный крокодил» охлаждался в родниковой воде. Но, как вскоре выяснилось, затаился он тут неспроста.

На берег опустилась стайка куропаток и принялась склёвывать мелкие камешки. Вдруг вода вспучилась и из неё вылетела зубастая пасть. Схватив зазевавшуюся птицу, она тут же исчезла. Куропатки дружно перелетели на соседнюю излучину и как ни в чем не бывало продолжили прерванное занятие. Вскоре одна из них перекочевала в желудок Пышки.

Сытая росомаха весело поскакала по берегу речки дальше. Под вечер лесистые склоны раздвинулись, и открылась гладь озера. Слева в него обрывались высокие гранитные кручи с зелёными островками кедрового стланика. Справа подпирал пологий берег, заросший плотно стоящими елями.

Скалы, деревья, отражаясь в зеркале озера, казались опрокинутыми в него – до того тиха была вода, неподвижен и ясен воздух. Золотистые блики солнечной дорожки делили водоём на две части. Нет-нет да кое-где плеснёт рыба. В устье речушки табунились, касаясь спинными плавниками поверхности воды, ленки. Росомаха облизнулась, но их было не достать.

На противоположном берегу виднелось несколько надломленных ветром белых столбиков. Приглядевшись, Пышка сообразила, что это дым и поднимается он из таких же, как у лишившего её хвоста двуногого, построек, только большего размера. По открытой воде оттуда доносились крики птиц, блеяние коз, густое и протяжное мычание, напоминающее рёв сохатых.

«Вот где можно поживиться!» – обрадовалась росомаха и поспешила на разведку. В низменном чернолесье наткнулась на пахучие метки сородича. Вон и отпечатки его лап. Самец! Крупный!

Неплохо бы познакомиться[10]. Но она не стала отвлекаться и продолжила путь.

Логова двуногих уже были хорошо видны. Первый ряд тянулся вдоль берега, остальные, разделённые широкими тропами, проходили в отдалении. Возле каждого большого строения были ещё и поменьше. И все они огорожены тонкими сухостоинами.

Росомаха взобралась на разлапистую сосну и стала наблюдать за крайним, самым ближним к ней, двором.

Возле небольших построек прохаживались утки, копошились похожие на капалух птицы. За оградой паслись козы.

«Как много еды», – радовалась, предвкушая добычу, Пышка. Правда, настораживало то, что по двору сновали двуногие.

Наконец солнце послало последний луч света и скрылось за обугленными зубцами. Сумеречная мгла незаметно заполняла, растворяла всё вокруг. Когда совсем стемнело, монотонно зарокотал какой-то, похоже, очень большой, зверь. Из проёмов построек полился золотистый свет. Но больше всего росомаху изумили ярко вспыхнувшие на макушках высоких «сухостоин» маленькие солнышки. Когда рокот прекратился, они погасли, и всё погрузилось во тьму. Дождавшись полной тишины, Пышка, вглядываясь в чёрные силуэты построек, опасливо прокралась к ограде, переплетённой цепкими, шершавыми плетями хмеля. Среди доносившихся со двора запахов свежего навоза, душистого сена, псины – один показался ей особенно знакомым. Так пахло от двуногого, который своей огнебойной палкой лишил её хвоста. Пышка вспоминала его с неприязнью всякий раз, когда надо было укрыть нос от кровососов.

Это встревожило росомаху. Она замерла в нерешительности, но близость богатой поживы приглушила страх. Найдя в ограде удобную лазейку, Пышка осторожно протиснулась в неё и оказалась… у собачьей конуры. Чутко дремавшая Динка высунула голову. Кольнув росомаху острым взглядом, она признала зловредную вонючку, но атаковать не решилась. Ограничилась оглушительным лаем. Её тут же поддержали соседские псы. Заливистый гвалт волной покатился по селу. Росомаха тоже опознала старую знакомку: это её зимой она обрызгала струёй мускуса.

В человечьем логове тем временем затеплился огонёк. Пышка, юркнув обратно, поспешила под защиту леса. Она была не столько испугана, сколько расстроена постигшей её неудачей. Но вскоре эти чувства сменились злостью: сначала её лишили хвоста, а теперь испортили охоту. Остаток ночи росомаха провела на мысу, острым клювом уткнувшимся в воду. Вытянувшись на щербатой плите, ещё хранящей дневное тепло, она раздражённо прислушивалась, как перебрехиваются и подвывают встревоженные псы. Чем дольше слушала, тем сильнее было желание досадить обидчикам.

Когда солнце позолотило морщинистую кору вековых кедров и заставило свечами вспыхнуть стволы берёз, Пышка вернулась на свой наблюдательный пункт и весь день терпеливо следила за происходящим в селении. Самцы двуногих по большей части сидели у ограды, самки же мыли на реке разноцветные шкуры, на поле колотили палками вокруг зелёных пышных кустиков. Колотили так, что поднималась пыль. Одни детёныши двуногих копошились на куче с песком, другие с визгом и криками гонялись друг за другом.

Вон и белоголовый обидчик вышел из своего логова. Пройдя мимо построек к заросшему невысокой травой холмику, он ненадолго скрылся и появился уже с чем-то красноватым в руках. Сколько ни напрягала зрение росомаха, она никак не могла разглядеть, что это. Подсказку принёс ветер.

«Ого! Мясо! – Пышка судорожно сглотнула обильную слюну. – Оказывается, двуногие тоже устраивают схроны в земле! Ну что ж, ночью наведаюсь!» – «улыбнулась» росомаха.

Человек скрылся в логове, но ненадолго. Вскоре он вынес миску и поставил её перед конурой. Рыжая псина с жадностью набросилась на еду. Белоголовый, походив по двору, вышел за ограду и сел на сухое бревно под берёзой. Засунув в рот белую палочку, стал время от времени выпускать изо рта клубы дыма.

Пышка была поражена: «У этого двуногого даже маленькая палочка изрыгает дым и огонь! С ним надо быть поосторожнее».

Ночью, когда стихла вялая собачья перебранка, росомаха спустилась на землю и прокралась при дрожащем свете звёзд к холмику на поляне. Ей не терпелось добраться до мяса. Обойдя схрон вокруг, нашла спуск. Он вёл к обитой шкурой двери. Сквозь узенькую щёлочку сочился будоражащий аромат. У Пышки внутри всё затрепетало. Она была готова на любой подвиг, лишь бы проникнуть в скрытый за дверью мясной склад. Осторожно спустившись по трём дощатым ступенькам, хищница толкнула дверь. Та не поддалась. Навалилась плечом – и это не помогло. Как быть?

Запустив в щель когти, росомаха потянула дверь на себя. Она чуть подалась, но дальше не пускала железка с загнутым «клювом». Росомаха осторожно дотронулась до неё. Убедившись, что та не опасна, потихоньку, чтобы не разбудить собаку, стала толкать её во все стороны. В какой-то момент железка вышла из скобы и безвольно повисла.

Щель сразу расширилась. В образовавшийся проём на Пышку хлынула такая густая волна заячьего духа, что у неё перехватило дыхание. Голодный зверь был вне себя от счастья – за дверью оказалось столько мяса, что будущее представилось в самом радужном свете…

Глава 6

Грабежи

Царил полдень – знойный, тихий. Погружённый в маревую дымку лес как будто колыхался. На скамейке у ворот, под ажурной тенью берёзы привычно сидел, небрежно зажав между двух пальцев самокрутку, дед Ермил. Лоб и заросшие колючей щетиной щёки блестели от пота, словно намазанные салом. Изнывая от жары, он то и дело отирал рукавом рубахи выступающий бисер пота и отмахивался от налетавших слепней.

Попыхивая дымом сквозь густые, прокопчённые до желтизны усы, старик поглядывал то на копошившихся в пыли куриц, то на осанистого петуха, то на щиплющих траву ослепительно белых гусей, то на пробегавшую с гиканьем ребятню. От всего этого в душе Ермила Фёдоровича царило умиротворение, которое враз разрушило приближающееся причитание:

– Господи, за что ж така напасть?! Убыток-то какой!

Калитка распахнулась: к нему семенила разгневанная старуха.

– Скока можно дымить! Ты почто дверку в ледник не затворил? Уж всё запотело, отмякло.

Старик недовольно вскинул глухариные брови:

– Чё расшумелась! Не был я сёдня там!.. Сама, небось, не заперла… Докурю – гляну…

Спустившись по ступенькам в ледник, Ермил сразу почувствовал, что в нём и впрямь заметно потеплело. Запалил свечку. Когда глаза привыкли к полумраку, оглядел запасы. У дальнего края за дощаной стенкой лежала вперемежку со льдом нарубленная кусками лосятина – сын дал, ближе к двери возвышалась гора набитых зимой тушек зайцев. Только вот брезент, прикрывавший их для лучшего сохранения холода, почему-то лежал в проходе. Подняв его, промысловик увидел погрызенную заячью голову. Самой тушки не было.

– Вот это да тебе! Кто ж так похозяйничал? – Выругавшись, старик вышел и, накинув на ушко крючок, для верности подпёр дверь ещё колом.

Утром, выгнав корову в стадо, он заторопился к леднику. Все запоры на месте, следов на росной траве нет. Вот и славно!

В следующие два дня дед не выходил из дома: ноги опять отказали. Беспокоясь за припасы, он отправил к леднику старуху. Там всё было в порядке. На третий, как только полегчало, поковылял сам. Его взору предстала картина возмутительного по наглости набега: дверь снизу прогрызена, на земле желтели щепки, кусочки древесины, а заячьих тушек явно поубавилось. По мускусному запаху было ясно: тут похозяйничала росомаха.

– Уу-у, паскуда! – загудел Ермил Фёдорович, потрясая костлявым кулаком. – Ну погоди, мы тоже не лыком шиты! Посмотрим, кто кого!

Исторгая все известные ему мудрёные русские изречения, он принёс из сарая двухпружинный капкан с цепочкой и потаском на конце. Спустившись к двери, заткнул пуком сена дыру, а капкан установил в выкопанную перед ней ямку и слегка притрусил его травой.

Росомаха повторила набег лишь на четвёртый день. В этот раз погром был ещё более ужасным: дверь прогрызена теперь с другого края и из дыры сочится тошнотворный запах. Распахнув дверь, Ермил увидел на заиндевелых заячьих тушках несколько расплывшихся жёлто-коричневых пятен. Он от ярости заскрежетал остатками зубов.

– Да что же она прицепилась ко мне? Неужто та, что зимой подранил? Надо Динку тута привязать. И как это я раньше не смякитил? Эх, старость не радость!

Но лишь только он подвёл собаку к леднику, та, жалобно скуля, стала что было сил упираться. Вырвавшись, убежала и не появлялась во дворе до следующего дня.

Проклиная всё на свете, старик зашагал прямо через огороды к дому сына – Степана, работающего в госпромхозе охотоведом. Поспел в самый раз: сын, сидя на нижней ступеньке высокого крыльца, натягивал кирзовые сапоги. При этом уворачивался от поджарого, белой масти кобеля с черными «сапожками» на лапах, пытавшегося лизнуть его лицо. Когда псу это удалось, загнутый кренделем хвост от восторга заходил ходуном.

Степан потрепал загривок Мавра с нежностью, никак не вязавшейся с его суровым обликом. Ястребиный нос, тусгая чёрная, с едва наметившейся сединой борода и усы придавали его лицу угрюмое выражение. Взгляд зеленоватых глаз из-под нависших косматых, точь-в-точь как у отца, бровей был насторожённым и цепким. Степан был до того высок, что в иные избы ему приходилось входить пригнувшись.

– Доброго здоровья, сынок. Дело есть! – Ермил зачем-то помял мясистый, с красными прожилками нос и продолжил: – В общем, так: росомаха повадилась зайцев таскать из мово ледника. А ноне вообще всё мясо испоганила. Така вонь – дышать не можно! Без мяса оставила! Подсоби изловить али пристрелить воровку. Хитрющая, зараза, ничего не боится! Запор поставил – дверь прогрызла. Капкан насторожил – обошла.

– Да-а, батя! Не повезло тебе. Признавайся, где ей насолил?

– Да было дело… Ранил в конце сезона одну.

– Вот она и сводит счёты.

– Так тем паче изловить надо.

– Ладно, поймаем твою обидчицу. У меня как раз с прошлого года заявка на живоотлов росомахи лежит. Вот на семинар съезжу и займусь…

Отец недовольно закряхтел, сдвинул ершистые брови:

– Япона мать! Так она ж к тому времени не токмо припасы, но и всех курей кончает, а бабка – меня. Коль страх потеряла, скока ещё напакостит… Знаешь же, росомахи на башку отмороженные, хуже медведя. Отец сказывал, что как-то собака ему склад росомаший нашла. Сорок куропаток насчитал… И эта не успокоится, покамест не перетаскает всё.

– Извини, батя, но по-другому никак. Семинар важный, по новому учёту – не поехать не могу. А чтоб кур не трогала – не запирай ледник. Мясо всё одно испорчено.

Ермил в сердцах затоптал брошенный окурок и, махнув рукой, ушёл.

Глава 7

Охота

Получилось так, что на летний учёт зверей собрались только через две недели.

Осторожно, чтобы не разбудить семью, Степан пробрался на кухню. Выпил вприкуску с хлебом простокваши. Снял со стены ружьё. Отработанным движением приложил его к плечу и, прижавшись правой щекой к ложу, мгновенно поймал мушку.

Подхватив приготовленный рюкзак, вышел во двор.

– Чего, брат, грустишь?! Вставай, в тайгу идём.

Остромордая лайка недоверчиво приподняла голову. Увидев на плече хозяина ружьё, преобразилась: глаза загорелись, закрученный в кольцо хвост заплясал из стороны в сторону. Теперь уже Мавр поторапливал: поскуливая и нетерпеливо переминаясь с лапы на лапу, подталкивал Степана к калитке.

Заря едва подсветила восточный край неба, а промысловики уже собрались возле бревенчатой конторы госпромхоза. Выходить на летний учёт зверя и дичи следовало затемно: появится солнышко – и следы на росной траве исчезнут.

Мужики курили и оживлённо обсуждали наболевший вопрос: будет дождь или нет? Наметившаяся с вечера облачность давала какую-то надежду.

Недовольные затянувшимся ожиданием собаки грызлись между собой. Особенно старался чёрный кобель Михаила Макаровича – одного из старейших штатных охотников. Правое разорванное пополам ухо драчуна свисало к надбровью, а второе высоко торчало. Это придавало его морде обманчиво-добродушное выражение. Оно-то и сбивало всех с толку. Когда он начинал чересчур буйствовать, Макарыч одёргивал: «Уймись, Тайфун! Кому говорю! Уймись!» Тот в ответ подбегал и с виноватым видом тёрся о голенища сапог. Вторая лайка Макарыча, гордая своими шароварами и закрученным в полтора кольца хвостом, в грызне не участвовала – держалась особняком.

Самого Михаила Макаровича селяне зачастую величали Поддубным. Природа скроила этого человека по особому заказу: широкая грудь, кряжистый торс, узловатые руки, бычья шея.

На учёт вышло семь бригад. Каждая должна пройти по три маршрута и отметить на карточках обнаруженные следы и места визуальных встреч с животными, боровой дичью. Степан, кроме Макарыча, взял в свою бригаду прибывшего на практику долговязого студента Васю, голубоглазого, по-мальчишески нескладного паренька с огненно-рыжими вихрами.

* * *

Похожие на взгорбленных медвежат росомахи бежали, приныривая, вверх по долине ручья. Судя по размерам – самец с самкой.

Увидев людей, они проворно скрылись.

– Подождём. Если сразу гнать, могут бежать весь день, – тормознул спутников охотовед.

– Странно, что их две… Ты про одну говорил, – обернулся к Степану Макарыч.

– Так гон начался. Вот и спарились. Когда вдвоём, они не так чутки. Потому нас и зевнули. Похоже, пришлые, из-за хребта – там нынче сушь небывалая.

– Как это я сразу не сообразил, – подосадовал промысловик. – Слушай, Степан, мне показалось али нет? Одна, кажись, без хвоста.

– Точно, без хвоста! А я подумал: поджала, что ли?

– А разве росомахи без хвостов бывают? – удивился студент.

– Всякое бывает. Есть же люди без ноги или без руки, – откликнулся охотовед. – Могла в драке потерять. Для этого зверя авторитетов нет. Прёт как танк: или победит, или погибнет. Одна может у стаи волков добычу отнять.

– Нам на лекции говорили, что росомаха страшно прожорлива. С латыни её название так и переводится – обжора!

– Ну как сказать, – замялся Степан. – На мой взгляд, это утверждение неверно. Судя по размеру желудка, она вряд ли способна съесть больше четырёх килограммов. Так про росомаху говорят, скорее всего, потому, что она большую часть добычи сразу же растаскивает по схронам. А названий у неё много. У норвежцев – «горный кот», у финнов – «обитатель скал», у шведов – «отважная». Вот и решай – кто же она на самом деле.

Охотовед подвёл Мавра к месту, где скрылась парочка, и приказал:

– След!

Пёс старательно всё обнюхал и молча понесся в чащу. Собаки Макарыча бросились вдогонку.

– Студент, слушай лай. Он о многом говорит. Умная собака, когда нагонит зверя, лает сначала негромко и редко, чтобы не напугать его и в то же время привлечь внимание хозяина. Когда хозяин подходит, лай становится громким, азартным и злобным, – на бегу объяснял Степан.

Вскоре донеслось позывистое подвывание с нотками охотничьей страсти. Учётчики, привычно лавируя между деревьями, бросились изо всех сил на голос: знали, что медлить нельзя, – когтистая и вёрткая росомаха способна серьёзно покалечить собак.

Загнанных в бурелом зверей псы облаивали, давясь от ярости. Вдруг все трое с визгом отпрянули. Это угрюмый кавалер Пышки, задрав хвост, выпустил в собак жёлто-коричневую струю. Псы от едкого, нестерпимого смрада принялись, жалобно скуля, тереться мордами о траву. Больше всех досталось Мавру: часть жидкости угодила ему прямо в нос.

Вонючки же, пользуясь моментом, скрылись. Собаки, чувствуя вину, прятали от стыда глаза, заискивающе виляли хвостами, но по следу пошли только после окрика.

Весь день, изнемогая от духоты, они мотали звероловов по буреломному лесу. Сами измучились – дышали надсадно, словно запалённые жеребцы, и хозяев уморили. Возьмут след, пробегут сто-двести метров и теряют.

– Штоб вас волки съели! – сердился Макарыч.

– Чего зря ругаешься? Росомахи же им нюх попортили, – вступился за собак Степан.

Не забывая об основной работе, учётчики на ходу обозначали карандашом в карточках встречавшихся зверей и дичь. Кого-то видели визуально, кого-то определили по следу, кого-то по свежему помёту. Чаще всего появлялись пометки «рябчик», «заяц».

– Медвежьи задиры! Степан Ермилович, смотрите! Медвежьи задиры! – восторженно завопил Вася, показывая на разодранную когтями сверху вниз кору пихты с потёками смолы.

– Хвалю! Приметливый! – похлопал его по плечу охотовед. – Только не надо так шуметь: зверь пугается. В нашем деле главное – выдержка… Глянь, а на этом стволе задиры ещё выше. Представляешь, какой громила тут ходит!

Под вечер сплошь облепленные репейниками собаки уверенно вывели охотников на галечную излучину, но тут опять скололись со следа и растерянно забегали по прогретым за день камешкам. Сделав несколько кругов, каждый шире предыдущего, лайки, вывалив языки, встали. Мавр вообще был близок к отчаянию: тошнотворный запах росомашьей струи заглушал все прочие. Собакам Макарыча тоже повсюду чудился запах росомах.

– Эх вы, пустобрёхи! Облапошили вас росомахи! – подтрунивал Степан.

– За речкой озеро с островом, вокруг зыбуны. Место крепкое, скорей всего, туда и умотали, – предположил Макарыч.

– С утреца проверим, а сейчас ночёвку пора ладить.

– Степан, может, ко мне – тут недалече? Берсты две, не боле.

– А что? Хорошая идея! Пошли.