Калле Каспер

Буриданы. Катастрофа

«Мы живем не для того, чтобы нравиться другим».

Гелиодор. «Эфиопское приключение»

Часть первая

Катастрофа

Глава первая

Июнь 1941 года

(окончание)

Черчилль видел во сне, что он тигр и охотится в джунглях на благородного оленя. Беззвучно ступая, он подкрался к источнику, к которому его жертва пришла на водопой, и уже изготовился к прыжку, когда почувствовал, что некая неподъемная тяжесть придавливает его хвост к земле. Зарычав от боли, он оглянулся через плечо и увидел танк со свастикой на броне, из люка выглядывало торжествующе ухмылявшееся усатое лицо Гитлера…

Он проснулся в холодном поту. Сердце колотилось, покалеченная правая рука онемела. Не исключено, что именно этим все и кончится, подумал он с ужасом: Гитлер снова измыслит какой-то хитрый трюк, как в прошлом году в Арденнах, и переберется-таки через Канал. Прецедентов хватало, от Юлия Цезаря до викингов и Вильгельма Завоевателя. И когда танки Гудериана окажутся на английской земле, от них спасения уже не будет, во второй раз Гитлер бриттов не пощадит, он раздавит нас, как раздавил французов, так, что те только слезы утирали. Надеяться, что потомки лоллардов храбрее последышей Жакерии? На море, только на море, да и там еще неизвестно. Пацифизм помрачил умы молодых англичан, чего стоило одно только решение оксфордских студентов, мол, «этот дом ни при каких условиях больше воевать не будет». Все хотели жить, никто не рвался умирать за свободу – особенно, за свободу поляков.

Ох, Невиль, Невиль, подумал Черчилль мрачно, ну и кашу ты заварил. Когда воевать стоило, ты не воевал, мало того, даже не позволял воевать другим – чехи задали бы Гитлеру крепко, у них в Судетах была сильная линия обороны. Быть может, у союзников даже не возникло бы необходимости вмешаться, немецкие генералы еще до того устроили бы переворот, оппозиция тогда не была сломлена, каждым самолетом в Лондон прилетал какой-нибудь недруг нацистов, который умолял: «Ради бога, только не уступайте этому безумцу, как только он прикажет армии выступить, мы его свергнем!» Но Невиль изображал из себя ангела мира и одумался только тогда, когда черед дошел до Польши. Однако в стратегическом смысле это совсем другая ситуация, Польша-то предпосылок для обороны не имела, на западе – немцы, на юге – немцы, на северо-востоке – немцы, а на востоке – хитрый Сталин, подстерегающий момент, когда можно будет наказать поляков за наглость: не хотели предоставить нам коридор для войны с Гитлером, заберем теперь полквартиры. Возразить что-либо трудно, разве сама Польша не вела себя недавно точно таким же образом, отхватив от Чехословакии целый район? Это сущее проклятье, всякий находил, что он-то имеет право увеличить свою страну за счет другой, но никому не нравилось, когда кто-то нацеливался на его территорию. В любом случае время, чтобы объявить войну, Невиль выбрал самое бездарное, и пошло-поехало. Куда ни глянь, одни потери! Франции нет, Норвегии нет, из Греции пришлось сматываться, как раньше из Нормандии, в Киренаике хозяйничал Роммель, а теперь пал и Крит. Кольцо вокруг туманного Альбиона сжималось, и можно только гадать, где Гитлер нанесет следущий удар, в Египте, на Мальте или прямо здесь, по английскому берегу. Ох, удалось бы заманить Америку в войну – но Рузвельт не поддавался. Народ, видите ли, не согласен; янки тоже не хотели умирать, по крайней мере, не за Британскую империю. Право на самоопределение наций стало их священной коровой, в чем они с индусами, и не только с ними, нашли общий язык. Убежище американцы ему, конечно, предоставят, коли уж ему придется бежать с острова, все-таки наполовину свой, но объявлять Гитлеру войну не станут. Да и удастся ли ему бежать, попадет, чего доброго, в плен – о том, что будет дальше, Черчилль и думать не хотел. Вишисты могли даже потребовать у Гитлера, чтобы его посадили за Оран на скамью подсудимых. Вот и будут там с де Голлем рядышком сидеть, достойная парочка.

Перевернувшись на другой бок, Черчилль съежился настолько, насколько позволяли его немалые габариты, и закрыл руками лицо, как в детстве в Аскоте. Там его били беспощадно, жестоко, как умеют бить только английские учителя, и однако благодаря этому он получил хорошую закалку. Ибо разве жизнь не колотила его и позже – с удовольствием, можно сказать, садистски? Взять хотя бы историю с разорением, от одной мысли о которой даже сейчас, дюжину лет спустя, по коже забегали мурашки. Подумать только, он, как последний идиот, вложил все свои сбережения в американскую экономику, и когда? В буквальном смысле слова за день до биржевого краха. Должность канцлера казначейства он потерял за несколько месяцев до того, и таким образом в свои пятьдесят пять вдруг оказался нищим и безработным. Пришлось снова катать статьи – но кто может заработать на жизнь пером? Чартвелл был заложен, и ему не оставалось ничего, кроме как позволить евреям выплатить его долг за дом. А что страшнее для политика, чем оказаться в экономической зависимости от какой-то национальной группы? Благодаря деликатности евреев, духовную независимость все же сохранить удалось, но как быть с самоуважением? Правда, что-то полезное из этой истории он вынес, научился терпеть унижения так же стойко, как телесные наказания, качество, которое теперь, когда «старому военному моряку» без конца приходилось что-то выпрашивать у «господина президента», оказалось очень кстати – ибо с Англией дела обстояли примерно так же, как с ним самим в те трудные времена, Англия стала банкротом. Когда Альфред Великий в болотах Соммерсета поддерживал огонь в костре партизанской борьбы против викингов, он тоже был беден, настолько, что хозяйка хижины, в которой он прятался, обращалась с ним, как с батраком, разругала, когда однажды король не перевернул вовремя хлеб в печи, и тот подгорел; далеко ли до времени, когда потомка герцогов Мальборо отправят на кухню мыть посуду?

Черчилль отодвинул полог кровати, чтобы понять, настало ли уже утро или придется еще потомиться в постели со всеми этими жуткими мыслями, но умнее не стал – Чекверс находился довольно близко от Лондона, и от страха перед воздушными налетами окна были затянуты темными шторами. Позор и только, что премьер-министр Великобритании даже во время уик-энда не может чувствовать себя вольготно, но это еще ничего по сравнению с буднями, когда он должен управлять государством из построенного в конце Бердкейдж-уолк бомбоубежища, ибо в здание нижней палаты Геринг уже попал, и с Даунинг-стрит могло в любой момент случиться то же самое. Ехать в Чекверс каждую субботу ему тоже не дозволялось, а только в темные ночи, в полнолуние приходилось таскаться еще дальше, в Дичли, о использовании которого в качестве временной резиденции премьер-министра Канарис вряд ли знал. Сам Черчилль, индейская кровь которого продолжала бурлить, с наибольшим удовольствием ночевал бы в окопах, но тогда пришлось бы отправиться в Африку, поскольку в других местах все линии обороны приказали долго жить, а в Африке в середине лета было для него слишком жарко. В молодости, конечно, он не обратил бы никакого внимания на палящее солнце, забрался бы на верблюда и опрокинул Роммеля в Средиземное море, но в шестьдесят шесть затевать такое всерьез уже нельзя. Даже от игры в поло давно уже пришлось отказаться… Хотя если бы Гитлер согласился, Черчилль готов был сразиться с ним один на один, несмотря на разницу в возрасте. Сядут оба на коней и во главе маленьких отрядов сведут счеты где-нибудь на поляне, не подвергая смертельной опасности миллионы мирных граждан – так, как когда-то поступили Ланкастеры и Йорки. Но Гитлер, кажется, не умел даже ездить верхом, и к тому же партия никогда не позволила бы фюреру сражаться на дуэли. Да и парламент Черчиллю навряд ли…

Вообще современная война уже не та, что в давние времена, тогда воевали дворяне, теперь народы, и поскольку народы более чем превосходят дворян в дикости, то таковы и нынешние методы ведения войны. Он, Черчилль, тоже отдал приказ сравнивать по возможности немецкие города с землей, ибо разве это не самый эффективный способ нанести врагу наибольший материальный и моральный урон с наименьшими жертвами со своей стороны? Англичане в прошлой войне потеряли почти миллион мужчин, всю свою молодую элиту, это не должно повториться.

Открылась дверь, и Черчилль услышал знакомые шаги – Сойерс. Теперь время можно определить с точностью до минуты, восемь ноль-ноль. Заскрежетали крючки гардин, и комнату залил яркий свет, в Англии тоже иногда сияло солнце.

– Доброе утро, сэр! Как вы спали?

– Большое спасибо, Сойерс, замечательно.

Общественный деятель не имеет права жаловаться на кошмары, он должен взвешивать каждое слово, которое соскользнет с его губ – ибо настало время всеобщей грамотности, и любой из его приближенных, секретарь, камердинер или шофер мог потом написать в мемуарах нечто такое, что отбросило бы тень на его героический образ; именно такое представление о себе Черчилль сознательно создавал уже несколько десятилетий. Фотографии с бурской войны, во фламандских окопах, из Лондона после воздушного налета с храбрым премьер-министром на руинах, все это должно было произвести как на современников, так и на потомков впечатление, что он не боится смерти, что он всегда там, где его народ, и никогда не сдастся. Что останется от Невиля Чемберлена? Усталый взгляд, когда премьер-министр униженно возвращается после очередной встречи с фюрером немецкого народа. А от Уинстона Спенсера Черчилля? Жизнерадостно дымящаяся сигара и приподнятая буквой V пара пальцев.

Сойерс промедлил, и Черчилль понял, что камердинер хочет что-то сказать.

– Есть ли новости?

– Сэр, мистер Кольвиль желает побеседовать с вами как можно скорее.

Деликатный Сойерс, конечно, знал, что Кольвиль имеет сообщить, но отнюдь не торопился возвещать об этом первым: у каждого свои права и обязанности.

– Пусть войдет.

Кольвиль, наверно, ждал прямо за дверью, не прошло и десяти секунд, как ручка в виде усатого водяного духа снова повернулась. Секретарь был настолько взволнован, что Черчилль сразу понял: что-то случилось.

Неужели Роммель напал на Египет, подумал он панически. Или немцы высадили десант на Мальту? Или даже?..

– Сэр, в четыре часа утра позвонили из министерства иностранных дел. Я был в сомнениях, надо ли сообщить вам об этом сразу, но поскольку вы запретили себя будить, разве что в случае, если враг пересечет Канал, то…

– К делу, Кольвиль!

– В три часа пятнадцать минут немцы большими силами напали на Советский Союз.

Из уст Черчилля чуть не вырвался громкий вздох облегчения, но в последнюю секунду он успел заменить его на радостное карканье.

– Великолепная новость, Джон. Только за одно это вы заслужили дворянский титул, после победы, разумеется. И очень правильно, что вы меня не разбудили, поскольку на подобное событие я должен реагировать речью, а для этого нужна свежая голова, я не хотел бы писать ее спросонок. Пожалуйста, позвоните на радио и скажите, чтобы они анонсировали мое выступление, допустим… на девять вечера.

– Будет сделано, сэр.

Черчилль спросил еще, известно ли, насколько успешно продвигается наступление немцев (что оно продвигается и успешно, он не сомневался), но Кольвиль не мог добавить ничего важного, кроме того, что бомбят Брест, и немецкие танки перешли Буг, и Черчилль разрешил ему уйти.

В дверях секретарь чуть не столкнулся с Сойерсом, который возвращался, толкая перед собой сервировочный столик. Ноздри Черчилля задвигались, рот наполнился слюной, и все посторонние мысли покинули его голову – вкусный завтрак под балдахином в кровати красного дерева, на опорной балке которой красуется пестрый дворянский герб Отри с рыцарским шлемом и скачущим черным жеребцом, это нечто столь святое, что геноссе Гитлеру и товарищу Сталину следовало набраться терпения подождать, когда он найдет время ими заняться.

В одиннадцать часов Черчилль сел за письменный стол, придвинул к себе чистый лист бумаги и задумался. Что сказать по поводу сегодняшнего события соотечественникам, истории и вечности? Одно ясно: злорадствовать он не станет. Да, Сталин вел себя, как последняя скотина, все время, пока они с Германией воевали, хозяин Кремля ехидно посмеивался и даже снабжал Гитлера сырьем; но сейчас не время вспоминать об этом, это лучше придерживать в качестве козыря на случай, если русские когда-нибудь предъявят ему какие-либо претензии. Сейчас они были в одной лодке, в которой могли бы сидеть уже с тридцать девятого, если бы Чемберлен последовал его совету. Тогда препятствием стали балтийские страны, на которые Сталин точил зубы; ну а теперь они так и так уже потеряны. И вообще, кто твой друг? Естественно, враг твоего врага.

Вот об этом и следовало говорить – о том, что у Великобритании сам собой появился союзник, которого его правительство собирается всячески поддерживать. Клементина уже предложила собирать через Красный Крест деньги для голодающих русских солдат, и наверняка Сталину, кроме продовольствия, понадобится еще много чего. И с Рузвельтом в этом вопросе договориться куда проще, чем о вступлении в войну. «Господин президент» относился к коммунистам заметно теплее, чем к нему. Оставалась одна проблема – собственный народ. Как сделать, чтобы его не стали обвинять в оппортунизме, ведь в молодости, да и позже он призывал переломить большевикам хребет? Может, он и не боялся бы этого, но один подобный грех уже лежал на его душе: он дважды прогулялся «через паркет», сперва от консерваторов к либералам, а через несколько лет обратно. Посему надо как-то объяснить, почему он сейчас так сразу выбирает сторону. Многие, наверно, предпочли бы, чтобы он соблюдал нейтралитет – пусть, дескать, русские и немцы всласть поубивают друг друга, мы благодаря этому получим передышку и вмешаемся решительно только тогда, когда те или другие начнут побеждать. Но тогда будет уже поздно! Да, конечно, это аргумент, который он обязательно использует; но дело было в другом.

Черчилль почувствовал, как все его тело до последней жировой складки заполняется полыхающим гневом. Кого мы ненавидим больше всего? Разумеется, тех, кто нас унижал. Что стоило Гитлеру разбить его войска под Дюнкерком? Отступление велось беспорядочно, переправу не смогли подготовить, в воздухе немцы имели подавляющее преимущество, и танки Гудериана, как сообщила разведка, уже достигли нормандского побережья в нескольких десятках километров от Дюнкерка – те самые танки, которые годом раньше переехали Польшу, как котенка, и при гуле моторов которых у французов начинался понос. Если бы Гудериан продолжил наступление, катастрофа оказалась бы неизбежной – но Гитлер вдруг дал приказ остановиться. Почему? Военные специалисты полагали, что из боязни чрезмерно рассредоточить войско; но Черчилль понимал, что дело не в этом. Гитлер был неплохим стратегом, он не сделал бы такой ошибки. Фюрер просто не хотел воевать со своими арийскими собратьями, он никогда этого не хотел – не Германия же объявила войну Великобритании, а наоборот. Гребите, гребите через Канал домой, львята, словно говорил Гитлер своим решением, я вашей крови не жажду. Гребите домой и спокойно все обдумайте. Наверняка тогда вы придете к выводу, что воевать с Германией бессмысленно, разумнее договориться с ней и поделить мир.

С одной стороны, им, конечно, крупно повезло, спаслось много солдат, если б они все попали в плен или погибли, защищать саму Англию было бы некому; но с другой – столь скверно Черчилль никогда раньше себя не чувствовал. Поскольку после Дюнкерка он стал премьер-министром и формально (фактически он им уже являлся), весь позор случившегося пал на него. Гитлер не хотел уничтожить его войной – он хотел уничтожить его миром. Унизительным миром, к которому вынуждают более слабого.

С этого дня война, которую они вели, уже была не войной между Германией и Великобританией, а войной между Черчиллем и Гитлером. Кто из них двоих войдет в историю в качестве победителя, хотя бы морального, вот в чем вопрос. И в этой войне Черчилля не интересовало, кто его союзник: коммунист, негр из племени банту, да хоть грязный индус.

Он встал и подошел к окну. Сквозь все еще довольно свежую зелень парка открывался вид на воздвигнутый на вершине холма памятник бурской войне. Он был бездарным, как все подобные монументы, но Черчиллю он нравился, поскольку напоминал его молодость. Он тоже воевал с бурами и не только с ними и там, но и в Судане, Индии и Афганистане, везде рискуя жизнью. Во имя чего? Тогда он полагал, что во имя бремени белого человека. Теперь он стал прагматичнее, ибо увидел, что все попытки служить идеалам наталкиваются на стену непонимания. Особенно это касалось индусов – неблагодарный народ. Англичане вытащили их из средневековья, и чем они ответили – ненавистью. Где получили образование господа Ганди и Неру? Да в Англии же! И чем они занялись, как только вернулись на родину? Начали бороться за независимость. Вот почему Черчилль отбросил романтические порывы и сосредоточился на главном, на сохранении империи. Ни пяди земли он не отдаст из тех тысяч квадратных километров, которые, став премьер-министром, получил под свою опеку. Во имя достижения этой цели разрешалось все, или, по крайней мере, почти все. Такой бойни, как в Амрицаре, он, конечно, устраивать не будет, он не настолько глуп, такое только взращивает ненависть – но использовать во имя сохранения Индии противоречия между мусульманами и индусами, это само собой. И если господа Ганди и Неру сделают попытку сейчас, во время нынешней войны, организовать беспорядки, как ирландцы во время предыдущей, он их обоих вместе со всем их Национальным конгрессом посадит за решетку, это уж точно.

Он отошел от окна и снова сел за стол. Сталин тоже правил империей, потому Черчиллю было нетрудно понять мотивы его поступков. Разве сам он не ценил выше всех прочих королей Великобритании Эдуарда I, которому удалось завоевать Уэльс, навсегда присоединив его к Англии? То, что они имели сегодня, были естественные границы Великобритании, так сказать, от моря до моря, и наверняка Сталин в качестве естественных границ Российской империи рассматривал территорию от Тихого океана до Балтийского моря. С этой точки зрения особый интерес Сталина к Балтийским странам вполне понятен. Последнее, впрочем, не означало, что он, Черчилль не должен противостоять этому интересу в меру своих сил и возможностей; в борьбе империй каждый форпост имел значение, поэтому Великобритания и впредь, по крайней мере на словах, обязана поддерживать независимость Балтийских стран, – не превращая их, однако, в яблоко раздора между ним и Сталиным. Гитлер совершил ошибку, открыв второй фронт, и было бы величайшей глупостью этим не воспользоваться.

Темы балтийских стран таким образом в речи по радио касаться не стоило.

А чего стоило? О чем он будет говорить?

Вдруг его осенила идея. Конечно же, ему не следует спешить на помощь большевикам, – но он может поспешить на помощь русскому народу, на который так внезапно напала чужая армия. Мирные люди выращивают пшеницу в украинской степи и добывают уголь в донбасских шахтах, и вдруг налетают орды гуннов под командой щелкающих шпорами прусских офицеров, сжигают их дома, сеют смерть, уничтожают мимолетное земное счастье… вот-вот, что-то в этом роде…

Он снял с ручки колпачок и стремительно написал первые предложения:

«Национал-социалистический режим характеризуют самые дурные черты коммунизма. У этого режима отсутствуют всякие опоры и моральные принципы, кроме жадности и…» Чего еще? Правильно! «…чувства расового превосходства».

Глава вторая

Искупление

Когда за Эрвином пришли, была еще ночь, июньская таллинская ночь, почти белая, но пока грузовик колесил по городу, подбирая арестованных, солнце успело взойти и теперь освещало своими первыми, особенно яркими, лучами стоявший на запасном пути эшелон и густую толпу подле него.

Уже в кузове, по мере того, как туда подсаживали все новых и новых испуганных сонных людей (Эрвин оказался первым), он понял, что действо, в которое он оказался вовлечен, носило характер массовый, однако, пройдясь взглядом по замкнутому пространству станции, он был потрясен совершенно. Перроны, пути, сухая летняя земля вокруг, все кишело людьми, которых, как и его, вытащили среди ночи из постелей и привезли сюда. И это были не только мужчины, но и женщины, и дети, и даже совсем дряхлые старики. Рядом с ними громоздились вещи – чемоданы, мешки, узлы, баулы, даже сундуки…

Чуть отступив от толпы, но полукольцом охватывая ее, стояли вооруженные красноармейцы.

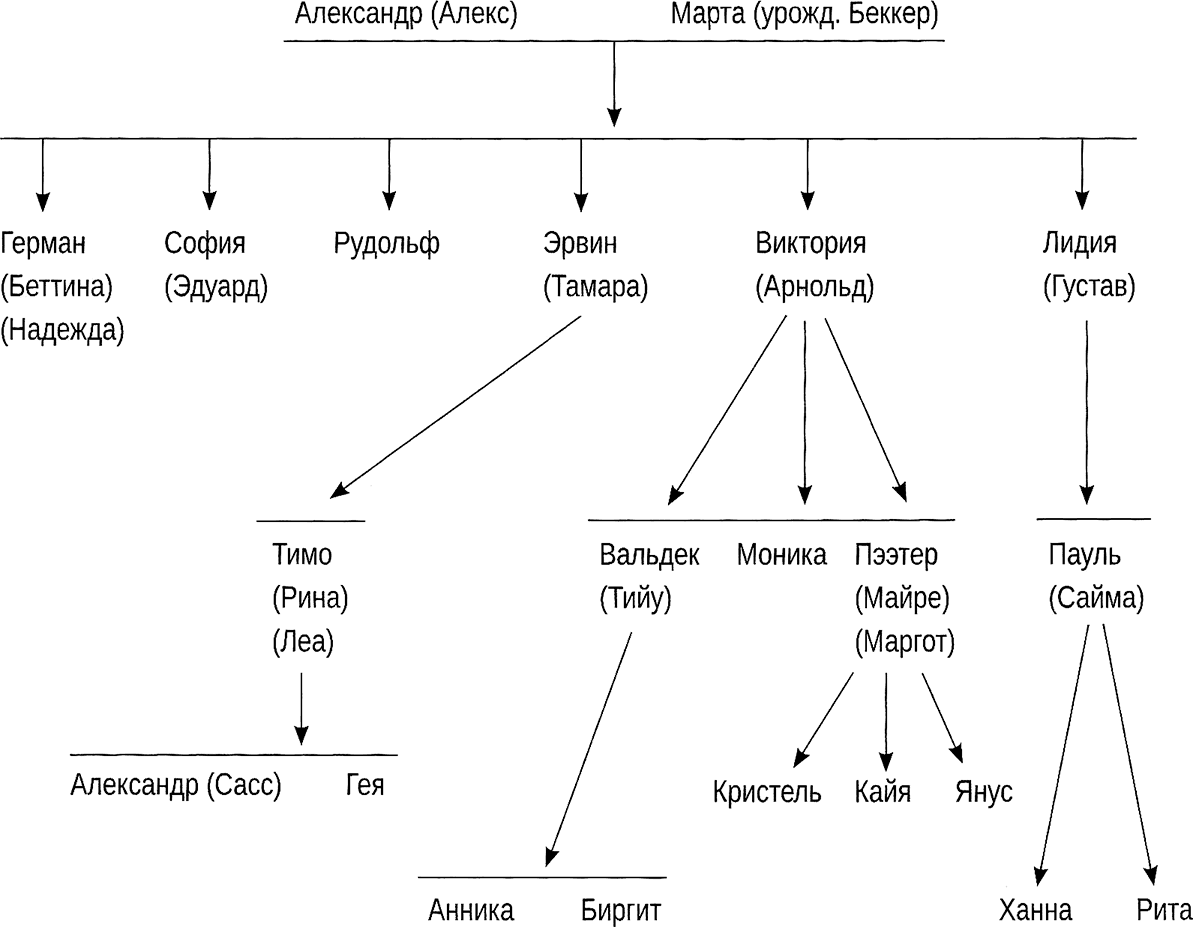

Эрвин с ужасом осмотрелся, нет ли среди арестованных Германа, Виктории или Лидии, как будто нет, впрочем, это не означало, что они вне опасности, как и мама с папой – кто сказал, что этот поезд единственный…

Повернувшись, он увидел у ближнего вагона Томаса Септембера. Томас тоже приметил его, и ухмыльнулся.

– Ишь ты, Буридан даже вытянул билет в Сибирь.

Эрвин надеялся, что конвоиры проведут его дальше, мимо Томаса, чей злорадный тон ему не понравился, но услышал за спиной приказ:

– Стой!

Он неловко остановился, откинул свободной рукой, в другой он держал чемодан, упавшие на глаза волосы и ответил настолько непринужденно, насколько мог:

– Откуда ты знаешь, что именно в Сибирь? Возможно, нас повезут в Крым, в санаторий, поправить здоровье.

Теоретически этого исключить было нельзя, в предъявленном ему постановлении на арест упоминалось лишь, что Эрвин Буридан, как не вызывающий доверия элемент, подлежит высылке из Эстонии. В юридическом смысле документ был составлен абсолютно некомпетентно, но какое отношение все происходящее имело к юстиции…

Томас даже не улыбнулся, только процедил сквозь зубы:

– Ну и наивный ты, Буридан.

Эрвин почувствовал, что краснеет: да, конечно, товарищ по волейбольной команде, он же племянник бывшего отцовского подчиненного Августа Септембера, был прав, отвергая его попытку быть выше происходящего. Вспомнилась прочитанная когда-то статья о том, что делали турки с армянами в 1915 году. Там убивали всех подряд, тут, возможно, до такого дело еще не дошло, но кто знает…

– Что ты стоишь, как дурак, с чемоданом на весу? Надеешься, что твой красный зять спешит тебе на помощь?

Томасу обязательно надо было сорвать на ком-то злость. Однако его представления о возможностях пресловутого зятя не соответствовали действительности, Эрвин уже некоторое время назад понял, что Густав, хоть формально и министр в правительстве ЭССР, такой же заложник ситуации, как и он сам.

Да и хотел ли бы он, чтобы кто-нибудь его спас? С каким лицом он повернулся бы и под презрительным взглядом Томаса пошел обратно к тем, кто только что открыл глаза и радуется солнечному летнему утру вместо того, чтобы ехать куда-то далеко в неизвестность в поезде, в котором, кажется, не было даже сидений, не говоря о купе?

Нет, его место было здесь, среди жертв, а не среди палачей, и если что-то его мучило, то лишь мысль о том, как новость о его аресте подействует на родителей.

Чемодан он на землю все-таки поставил, хотя тяжелым тот не был, спросонок он не сообразил ничего особенного с собой прихватить, ограничившись сменным бельем, чистой сорочкой, носками и тапочками, а когда увидел, что на него смотрят с иронией, как будто назло бросил туда же все свои галстуки. Запасов еды в его холостяцком хозяйстве не имелось, обедал он вне дома, в ресторанах или у сестер, так что весь его провиант включал в себя кусок сыра и полбуханки хлеба. Он с радостью прихватил бы еще картину со стены, единственный предмет, который в арендуемой квартире принадлежал ему самому, но не представлял себе, как ее упаковать.

Он выпрямился и посмотрел Томасу Септемберу в глаза.

– Ты один?

– Один, – буркнул тот.

– Я тоже благодарю небо, что не успел жениться.

Еще вчера он серьезно об этом подумывал. Возвращаясь с дня рождения матери, он по дороге разговорился с дальней родственницей, и на станции, перед тем, как поезд развез их в разные стороны, пригласил Эрну в гости, именно на этот конец недели. Через час-другой девушка должна была сойти с рижского поезда на перрон и очень разочароваться, не увидев встречающего ее Эрвина – но эта вынужденная невежливость все-таки не так пугала его, как мысль о том, что если бы они были вместе, Эрна попала бы в число депортируемых, ибо только холостяки садились в грузовик одни, всех остальных приводили семьями.

У эшелона началась возня. Люди в форме стали распределять народ по вагонам.

– Септембер Томас-Тыну!

Интересно, подумал Эрвин, мы много лет играли в одной команде, а я и не знал, что у Томаса двойное имя.

Томас-Тыну поднял свои чемоданы, у него их было два, и, не попрощавшись с Эрвином, побрел между конвоирами к началу поезда, Эрвин же решил, что будет отныне звать приятеля Тыну: это было имя его дяди, сводного брата отца, и, по мнению Эрвина, тезки чем-то походили друг на друга.

– Буридан Эрвин!

Вагон, в который ему приказали влезть, оказался тем самым, рядом с которым он стоял. Двери были уже открыты, не обычные, как в пассажирском поезде, а раздвижные, и между ними виднелось темное пустое нутро: сидений, как он и предполагал, не было.

Он поставил чемодан на пол вагона, оперся о него обеими руками, сильно оттолкнулся ногами и прыгнул внутрь, так что колени и те не запылились. В вагоне он по праву первого нашел самое лучшее, по его мнению, место в дальнем углу, приставил чемодан к стенке и сел на него. Надо было как-то скоротать время, он пошарил по карманам, вытащил прихваченную в последний миг книгу, это был «Милый друг», и открыл ее там, куда вчера вечером вложил закладку. Это была не обычная закладка, а календарик и, прощаясь с Эрной, он обвел в нем кружочком одно число, сегодняшнее. Он считал этот день, субботу четырнадцатого июня 1941 года поворотным в своей жизни, и так оно и вышло, только совсем в другом смысле, нежели он полагал.

Потихоньку вагон заполнился мужчинами, только мужчинами, женщин и детей, наверно, поместили отдельно, и к своему удивлению Эрвин понял, что знает почти всех своих спутников, если не лично, то, по крайней мере, в лицо. Где он их только не встречал! И в судебном зале, и в горуправе, и в театре, и на новогоднем балу, может, и в поезде, только не в таком вагоне, в котором обычно, как горько констатировал один из товарищей по несчастью, возят коров на бойню.

Это были сливки общества: министры, депутаты парламента, судьи, прокуроры и адвокаты, промышленники, попадались и какие-то незнакомые люди попроще, возможно, констебли, еще кто-то в том же роде. Было и несколько однокурсников, с которыми Эрвин после окончания университета отношений не поддерживал, поскольку они устроились на работу в политическую полицию.

Теперь все эти люди оказались здесь, и Эрвин среди них чувствовал себя в какой-то степени белой вороной, ведь он единственный из всех был известен своими левыми взглядами, потому и после переворота не сошел со сцены, как прочие, а наоборот, был востребован, работал в министерстве иностранных дел, пусть всего месяц, пока это учреждение не ликвидировали за ненадобностью, потом вернулся в адвокатуру и даже был назначен заведующим юридической консультацией… Он вспомнил о своих иллюзиях по этому поводу и горько усмехнулся… В любом случае, на него смотрели исподлобья, здоровались, да, но руку жать не торопились – вот из-за тебя и тебе подобных все так и пошло, говорили, казалось, их мрачные взгляды.

К Эрвину подошел лишь один человек, муж Матильды, жизнерадостный фабрикант рыбных консервов, некоторое время занимавший должность министра промышленности – какая именно из этих двух позиций привело его судья, было трудно установить; возможно, обе. Подошел и по-домашнему протянул руку, так что Эрвину стало неловко – все-таки, он какое-то время спал с его женой. Матильда, правда, утверждала, что между ней и мужем «уже давно ничего нет», но всегда ли женщины говорят правду? Он хотел было спросить, что с Матильдой, может, она тоже здесь, в этом поезде, но не посмел. Фабрикант словно угадал его мысли и стал так же по-домашнему, как он пожал Эрвину руку, рассказывать, что ему повезло, он словно почуял опасность и позавчера отправил жену вместе с сыном в деревню к родственникам.

– Я бы и сам тоже с радостью скрылся, но эта чертова Эстония такая крохотная, здесь просто некуда спрятаться.

Эрвин согласился, добавив, что его брат об этом говорит: «Если кто-нибудь в Валге чихнет, из Таллина ему ответят «будь здоров!». И затем поинтересовался, что стало с Сообиком?

– Последнее, что я о нем знаю, что его не приняли в коллегию адвокатов, я еще ходил с этим к своему высокопоставленному зятю, но он сказал, что, увы, ничем не может помочь – другое министерство, другие люди.

– Да, Сообик куда-то пропал, я тоже не видел его уже разве месяц.

Вагон давно был битком набит, но в него вталкивали все новых и новых мужчин, так что когда двери наконец закрылись, они оказались плотно прижаты друг к другу, не меньше ста, по оценке Эрвина, человек, скрывающих свой страх перед будущим с большим или меньшим успехом. Какая странная вещь судьба, подумал он, то возносит людей на небывалую высоту, то снова швыряет на землю. Ведь те, кто его окружал, не были капиталистами третьего или четвертого поколения, наоборот, некоторым из них наверняка в детстве приходилось пасти коров. Потом рождение собственного государства дало им шанс, которым они сумели воспользоваться, надев в итоге вместо кафтана фрак и вместо фуражки цилиндр – а теперь история снова повернула на сто восемьдесят градусов.

Писателей и землекопов в вагоне не было.

После того, как двери закрылись, поезд стоял еще довольно долго, но читать уже было невозможно, в вагоне стало слишком темно, свет падал в него только из небольших зарешеченных оконец. Эрвин сунул книгу в карман и закрыл глаза, стараясь представить, что он купил билет в Рим и с нетерпением ждет отхода поезда, и тут-то тот двинулся.

Ехали медленно, со множеством остановок, те, кто оказался близко к окнам, комментировали маршрут и пытались на остановках выклянчить у железнодорожников воды, всех мучила жажда, однако удавалось это редко, конвой был суров.

За неимением уборной естественные потребности пришлось удовлетворять через дырку в полу вагона; прежде Эрвин, наверное, подумал бы, что именно по этой причине мужчин отделили от женщин, но теперь он понемногу утрачивал свою наивность.

В Тарту и он на минутку протолкнулся к окну – вдруг София случайно пришла на вокзал. Новость о депортации стала распространяться, Эстония ведь действительно маленькая, то один, то другой из его спутников мельком видел родственников и успевал перемолвиться с ними парой слов; но ни сестры, ни какого-нибудь знакомого он не разглядел, только старое дощатое здание вокзала, которое помнил еще с тех времен, когда они оптировались в Эстонию.