Иван Крылов

Басни

Орёл и Куры

Желая светлым днём вполне налюбоваться,

Орел поднебесью летал

И там гулял,

Где молнии родятся.

Спустившись, наконец, из облачных вышин,

Царь-птица отдыхать садится на овин.

Хоть это для Орла насесток незавидный,

Но у Царей свои причуды есть:

Быть может, он хотел овину сделать честь,

Иль не было вблизи, ему по чину сесть,

Ни дуба, ни скалы гранитной;

Не знаю, что́ за мысль, но только что Орел

Немного посидел

И тут же на другой овин перелетел.

Увидя то, хохлатая наседка

Толкует так с своей кумой:

«За что́ Орлы в чести такой?

Неужли за полет, голубушка соседка?

Ну, право, если захочу,

С овина на овин и я перелечу.

Не будем же вперед такие дуры,

Чтоб почитать Орлов знатнее нас.

Не больше нашего у них ни ног, ни глаз;

Да ты же видела сейчас,

Что по́низу они летают так, как куры».

Орел ответствует, наскуча вздором тем:

«Ты права, только не совсем:

Орлам случается и ниже кур спускаться;

Но курам никогда до облак не подняться!»

_________

Когда таланты судишь ты, —

Считать их слабости трудов не трать напрасно;

Но, чувствуя, что́ в них и сильно, и прекрасно,

Умей различны их постигнуть высоты.

1808

Петух и жемчужное зерно

Навозну кучу разрывая,

Петух нашел Жемчужное Зерно

И говорит: «Куда оно?

Какая вещь пустая!

Не глупо ль, что его высоко так ценят?

А я бы, право, был гораздо боле рад

Зерну ячменному: оно не столь хоть видно,

Да сытно».

_________

Невежи судят точно так:

В чем толку не поймут, то всё у них пустяк.

1809

Хозяин и Мыши

Коль в доме станут воровать,

А нет прилики вору,

То берегись клепать

Или наказывать всех сплошь и без разбору:

Ты вора этим не уймешь

И не исправишь,

А только добрых слуг с двора бежать заставишь,

И от меньшой беды в большую попадешь.

_________

Купчина выстроил амбары

И в них поклал съестные все товары.

А чтоб мышиный род ему не навредил,

Так он полицию из кошек учредил.

Спокоен от Мышей Купчина;

По кладовым и день и ночь дозор;

И всё бы хорошо, да сделалась причина:

В дозорных появился вор.

У кошек, как у нас (кто этого не знает?),

Не без греха в надсмотрщиках бывает.

Тут, чем бы вора подстеречь

И наказать его, а правых поберечь,

Хозяин мой велел всех кошек пересечь.

Услыша приговор такой замысловатый,

И правый тут, и виноватый

Скорей с двора долой.

Без кошек стал Купчина мой.

А Мыши лишь того и ждали и хотели:

Лишь кошки вон, они – в амбар,

И в две иль три недели

Поели весь товар.

1809

Гуси

Предлинной хворостиной

Мужик Гусей гнал в город продавать;

И, правду истинну сказать,

Не очень вежливо честил свой гурт гусиной:

На барыши спешил к базарному он дню

(А где до прибыли коснется,

Не только там гусям, и людям достается).

Я мужика и не виню;

Но Гуси иначе об этом толковали

И, встретяся с прохожим на пути,

Вот как на мужика пеняли:

«Где можно нас, Гусей, несчастнее найти?

Мужик так нами помыкает,

И нас, как будто бы простых Гусей, гоняет;

А этого не смыслит неуч сей,

Что он обязан нам почтеньем;

Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей,

Которым некогда был должен Рим спасеньем:

Там даже праздники им в честь учреждены!» —

«А вы хотите быть за что отличены?» —

Спросил прохожий их. – «Да наши предки…» – «Знаю

И всё читал: но ведать я желаю,

Вы сколько пользы принесли?» —

«Да наши предки Рим спасли!» —

«Всё так, да вы что сделали такое?» —

«Мы? Ничего!» – «Так что ж и доброго в вас есть?

Оставьте предков вы в покое:

Им поделом была и честь;

А вы, друзья, лишь годны на жаркое».

_________

Баснь эту можно бы и боле пояснить —

Да чтоб гусей не раздразнить.

1811

Осёл и Соловей

Осел увидел Соловья

И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!

Ты, сказывают, петь великий мастерище.

Хотел бы очень я

Сам посудить, твое услышав пенье,

Велико ль подлинно твое уменье?»

Тут Соловей являть свое искусство стал:

Защелкал, засвистал

На тысячу ладов, тянул, переливался;

То нежно он ослабевал

И томной вдалеке свирелью отдавался,

То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.

Внимало всё тогда

Любимцу и певцу Авроры[2]:

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,

И прилегли стада.

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался

И только иногда,

Внимая Соловью, пастушке улыбался.

Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом,

«Изрядно, – говорит, – сказать неложно,

Тебя без скуки слушать можно;

А жаль, что незнаком

Ты с нашим петухом;

Ещё б ты боле навострился,

Когда бы у него немножко поучился».

Услыша суд такой, мой бедный Соловей

Вспорхнул и – полетел за тридевять полей.

_________

Избави Бог и нас от этаких судей.

1811

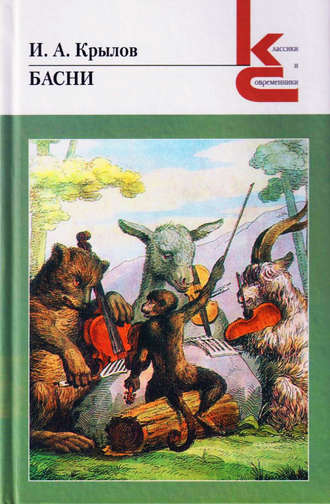

Квартет

Проказница-Мартышка,

Осел,

Козел,

Да косолапый Мишка

Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альта, две скрипки

И сели на лужок под липки, —

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

«Стой, братцы, стой! – кричит Мартышка. —

Погодите!

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,

Я, прима, сяду против вторы;

Тогда пойдет уж музыка не та:

У нас запляшут лес и горы!»

Расселись, начали Квартет;

Он все-таки на лад нейдет.

«Постойте ж, я сыскал секрет! —

Кричит Осел, – мы, верно, уж поладим,

Коль рядом сядем».

Послушались Осла: уселись чинно в ряд;

А все-таки Квартет нейдет на лад.

Вот пуще прежнего пошли у них разборы

И споры,

Кому и как сидеть.

Случилось Соловью на шум их прилететь.

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье:

«Пожалуй, – говорят, – возьми на час терпенье,

Чтобы Квартет в порядок наш привесть:

И ноты есть у нас, и инструменты есть,

Скажи лишь, как нам сесть!» —

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней, —

Им отвечает Соловей, —

А вы, друзья, как ни садитесь,

Всё в музыканты не годитесь».

1811

Крестьянин и Лисица

Лиса Крестьянину однажды говорила:

«Скажи, кум милый мой,

Чем лошадь от тебя так дружбу заслужила,

Что, вижу я, она всегда с тобой?

В довольстве держишь ты её и в холе;

В дорогу ль – с нею ты, и часто с нею в поле;

А ведь из всех зверей

Едва ль она не всех глупей». —

«Эх, кумушка, не в разуме тут сила! —

Крестьянин отвечал. – Всё это суета.

Цель у меня совсем не та:

Мне нужно, чтоб она меня возила,

Да чтобы слушалась кнута».

1811

Свинья

Свинья на барский двор когда-то затесалась;

Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась;

В сору, в навозе извалялась;

В помоях по уши досыта накупалась:

И из гостей домой

Пришла свинья свиньей.

«Ну, что ж, Хавронья, там ты видела такого? —

Свинью спросил пастух. —

Ведь и́дет слух,

Что всё у богачей лишь бисер да жемчу́г;

А в доме так одно богатее другого?»

Хавронья хрюкает: «Ну, право, порют вздор.

Я не приметила богатства никакого:

Всё только лишь навоз да сор;

А, кажется, уж, не жалея рыла,

Я там изрыла

Весь задний двор».

_________

Не дай Бог никого сравненьем мне обидеть!

Но как же критика Хавроньей не назвать,

Который, что ни станет разбирать,

Имеет дар одно худое видеть?

1811

Крестьянин и Лисица

«Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть

Кур красть? —

Крестьянин говорил Лисице, встретясь с нею. —

Я, право, о тебе жалею!

Послушай, мы теперь вдвоем,

Я правду всю скажу: ведь в ремесле твоем

Ни на волос добра не видно.

Не говоря уже, что красть и грех и стыдно

И что бранит тебя весь свет,

Да дня такого нет,

Чтоб не боялась ты за ужин иль обед

В курятнике оставить шкуры!

Ну, стоят ли того все куры?» —

«Кому такая жизнь сносна? —

Лисица отвечает. —

Меня так всё в ней столько огорчает,

Что даже мне и пища не вкусна.

Когда б ты знал, как я в душе честна!

Да что же делать? Нужда, дети;

Притом же иногда, голубчик кум,

И то приходит в ум,

Что я ли воровством одна живу на свете?

Хоть этот промысел мне точно острый нож». —

«Ну, что ж? —

Крестьянин говорит. – Коль вправду ты не лжешь,

Я от греха тебя избавлю

И честный хлеб тебе доставлю;

Наймись курятник мой от лис ты охранять:

Кому, как не Лисе, все лисьи плутни знать?

Зато ни в чем не будешь ты нуждаться

И станешь у меня как в масле сыр кататься».

Торг слажен; и с того ж часа́

Вступила в караул Лиса.

Пошло у мужика житье Лисе привольно;

Мужик богат, всего Лисе довольно;

Лисица стала и сытей,

Лисица стала и жирней,

Но всё не сделалась честней:

Некраденый кусок приелся скоро ей;

И кумушка тем службу повершила,

Что, выбрав ночку потемней,

У куманька всех кур передушила.

_________

В ком есть и совесть, и закон,

Тот не укра́дет, не обманет,

В какой бы ну́жде ни был он;

А вору дай хоть миллион —

Он воровать не перестанет.

1811

Листы и Корни

В прекрасный летний день,

Бросая по долине тень,

Листы на дереве с зефирами шептали,

Хвалились густотой, зеленостью своей

И вот как о себе зефирам толковали:

«Не правда ли, что мы краса долины всей?

Что нами дерево так пышно и кудряво,

Раскидисто и величаво?

Что б было в нем без нас? Ну, право,

Хвалить себя мы можем без греха!

Не мы ль от зноя пастуха

И странника в тени прохладной укрываем?

Не мы ль красивостью своей

Плясать сюда пастушек привлекаем?

У нас же раннею и позднею зарей

Насвистывает соловей.

Да вы, зефиры, сами

Почти не расстаетесь с нами». —

«Примолвить можно бы спасибо тут и нам», —

Им голос отвечал из-под земли смиренно.

«Кто смеет говорить столь нагло и надменно!

Вы кто такие там,

Что дерзко так считаться с нами стали?» —

Листы, по дереву шумя, залепетали.

«Мы те, —

Им снизу отвечали, —

Которые, здесь роясь в темноте,

Питаем вас. Ужель не узнаете?

Мы корни дерева, на коем вы цветете.

Красуйтесь в добрый час!

Да только помните ту разницу меж нас:

Что с новою весной лист новый народится,

А если корень иссушится, —

Не станет дерева, ни вас».

1811

Волк и Волчонок

Волчонка Волк, начав помалу приучать

Отцовским промыслом питаться,

Послал его опушкой прогуляться;

А между тем велел прилежней примечать,

Нельзя ль где счастья им отведать:

Хоть, захватя греха,

На счет бы пастуха

Позавтракать иль пообедать!

Приходит ученик домой

И говорит: «Пойдем скорей со мной!

Обед готов; ничто не может быть вернее:

Там под горой

Пасут овец, одна другой жирнее;

Любую стоит лишь унесть

И съесть;

А стадо таково, что трудно перечесть». —

«Постой-ка, – Волк сказал, – сперва мне ведать надо,

Каков пастух у стада?» —

«Хоть говорят, что он

Не плох, заботлив и умен,

Однако стадо я обшел со всех сторон

И высмотрел собак: они совсем не жирны,

И плохи, кажется, и смирны». —

«Меня так этот слух, —

Волк старый говорит, – не очень к стаду манит;

Коль подлинно не плох пастух,

Так он плохих собак держать не станет.

Тут тотчас попадешь в беду!

Пойдем-ка, я тебя на стадо наведу,

Где сбережем верней мы наши шкуры:

Хотя при стаде том и множество собак,

Да сам пастух дурак;

А где пастух дурак, там и собаки дуры».

1811

Синица

Синица на море пустилась:

Она хвалилась,

Что хочет море сжечь.

Расславилась тотчас о том по свету речь.

Страх обнял жителей Нептуновой[3] столицы;

Летят стадами птицы;

А звери из лесов сбегаются смотреть,

Как будет Океан, и жарко ли гореть.

И даже, говорят, на слух молвы крылатой,

Охотники таскаться по пирам

Из первых с ложками явились к берегам,

Чтоб похлебать ухи такой богатой,

Какой-де откупщик и самый тороватый

Не давывал секретарям.

Толпятся: чуду всяк заранее дивится,

Молчит и, на море глаза уставя, ждет;

Лишь изредка иной шепнет:

«Вот закипит, вот тотчас загорится!»

Не тут-то: море не горит.

Кипит ли хоть? – и не кипит.

И чем же кончились затеи величавы?

Синица со стыдом всвояси уплыла;

Наделала Синица славы,

А море не зажгла.

_________

Примолвить к речи здесь годится,

Но ничьего не трогая лица:

Что делом, не сведя конца,

Не надобно хвалиться.

1811

Обезьяна

Как хочешь ты трудись;

Но приобресть не льстись

Ни благодарности, ни славы,

Коль нет в твоих трудах ни пользы, ни забавы.

_________

Крестьянин на заре с сохой

Над полосой своей трудился;

Трудился так крестьянин мой,

Что градом пот с него катился:

Мужик работник был прямой.

Зато, кто мимо ни проходит,

От всех ему: спасибо, исполать!

Мартышку это в зависть вводит.

Хвалы приманчивы, – как их не пожелать!

Мартышка вздумала трудиться:

Нашла чурбан, и ну над ним возиться!

Хлопот

Мартышке полон рот:

Чурбан она то понесет,

То так, то сяк его обхватит,

То поволочет, то покатит;

Рекой с бедняжки льется пот;

И, наконец, она, пыхтя, насилу дышит:

А всё ни от кого похвал себе не слышит.

И не диковинка, мой свет!

Труди́шься много ты, да пользы в этом нет.

1811

Ручей

Пастух у ручейка пел жалобно, в тоске,

Свою беду и свой урон невозвратимый:

Ягненок у него любимый

Недавно утонул в реке.

Услыша пастуха, Ручей журчит сердито:

«Река несытая! что, если б дно твое

Так было, как мое

Для всех и ясно, и открыто,

И всякий видел бы на тинистом сем дне

Все жертвы, кои ты столь алчно поглотила?

Я, чай бы, со стыда ты землю сквозь прорыла

И в темных пропастях себя сокрыла.

Мне кажется, когда бы мне

Дала судьба обильные столь воды,

Я, украшеньем став природы,

Не сделал курице бы зла:

Как осторожно бы вода моя текла

И мимо хижинки и каждого кусточка!

Благословляли бы меня лишь берега,

И я бы освежал долины и луга,

Но с них бы не унес листочка.

Ну, словом, делая путем моим добро,

Не приключа нигде ни бед, ни горя,

Вода моя до самого бы моря

Так докатилася чиста, как серебро».

Так говорил Ручей, так думал в самом деле.

И что ж? Не минуло недели,

Как туча ливная над ближнею горой

Расселась:

Богатством вод Ручей сравнялся вдруг с рекой;

Но, ах! куда в Ручье смиренность делась?

Ручей из берегов бьет мутною водой,

Кипит, ревет, крутит нечисту пену в клубы,

Столетние валяет дубы,

Лишь трески слышны вдалеке;

И самый тот пастух, за коего реке

Пенял недавно он таким кудрявым складом,

Погиб со всем своим в нем стадом,

А хижины его пропали и следы.

_________

Как много ручейков текут так смирно, гладко,

И так журчат для сердца сладко,

Лишь только оттого, что мало в них воды!

1812

Раздел

Имея общий дом и общую контору,

Какие-то честны́е торгаши

Наторговали денег гору;

Окончили торги и делят барыши.

Но в дележе когда без спору?

Заводят шум они за деньги, за товар, —

Как вдруг кричат, что в доме их пожар.

«Скорей, скорей спасайте

Товары вы и дом!»

Кричит один из них: «Ступайте,

А счеты после мы сведем!» —

«Мне только тысячу мою сперва додайте, —

Шумит другой, —

Я с места не сойду долой». —

«Мне две не додано, а вот тут счеты ясны», —

Ещё один кричит. «Нет, нет, мы не согласны!

Да как, за что и почему!»

Забывши, что пожар в дому,

Проказники тут до того шумели,

Что захватило их в дыму,

И все они со всем добром своим сгорели.

_________

В делах, которые горазда поважней,

Нередко от того погибель всем бывает,

Что чем бы общую беду встречать дружней,

Всяк споры затевает

О выгоде своей.[4]

1812

Волк на псарне

Волк ночью, думая залезть в овчарню,

Попал на псарню.

Поднялся вдруг весь псарный двор.

Почуя серого так близко забияку,

Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;

Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!» —

И вмиг ворота на запор;

В минуту псарня стала адом.

Бегут: иной с дубьем,

Иной с ружьем.

«Огня! – кричат, – огня!» Пришли с огнем.

Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом,

Зубами щелкая и ощетиня шерсть,

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;

Но, видя то, что тут не перед стадом,

И что приходит, наконец,

Ему расчесться за овец, —

Пустился мой хитрец

В переговоры

И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?

Я, ваш старинный сват и кум,

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;

Забудем прошлое, уставим общий лад!

А я, не только впредь не трону здешних стад,

Но сам за них с другими грызться рад

И волчьей клятвой утверждаю,

Что я…» – «Послушай-ка, сосед, —

Тут ловчий перервал в ответ, —

Ты сер, а я, приятель, сед,

И волчью вашу я давно натуру знаю;

А потому обычай мой:

С волками иначе не делать мировой,

Как снявши шкуру с них долой».

И тут же выпустил на Волка гончих стаю.[5]

1812

Кот и Повар

Какой-то Повар, грамотей,

С поварни побежал своей

В кабак (он набожных был правил

И в этот день по куме тризну правил),

А дома стеречи съестное от мышей

Кота оставил.

Но что же, возвратясь, он видит? На полу

Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,

Припав за уксусным бочонком,

Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.

«Ах ты, обжора! ах, злодей! —

Тут Ваську Повар укоряет, —

Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?

(А Васька все-таки курчонка убирает.)

Как! быв честным Котом до этих пор,

Бывало, за пример тебя смиренства кажут, —

А ты… ахти, какой позор!

Теперя все соседи скажут:

«Кот Васька плут! Кот Васька вор!

И Ваську-де, не только что в поварню,

Пускать не надо и на двор,

Как волка жадного в овчарню:

Он порча, он чума, он язва здешних мест!»

(А Васька слушает, да ест.)

Тут ри́тор мой, дав волю слов теченью,

Не находил конца нравоученью.

Но что ж? Пока его он пел,

Кот Васька всё жаркое съел.

_________

А я бы повару иному

Велел на стенке зарубить:

Чтоб там речей не тратить по-пустому,

Где нужно власть употребить.

1812

Заяц на ловле

Большой собравшися гурьбой,

Медведя звери изловили;

На чистом поле задавили —

И делят меж собой,

Кто что́ себе достанет.

А Заяц за ушко медвежье тут же тянет.

«Ба, ты, косой, —

Кричат ему, – пожаловал отколе?

Тебя никто на ловле не видал».

«Вот, братцы! – Заяц отвечал, —

Да из лесу-то кто ж, – всё я его пугал

И к вам поставил прямо в поле

Сердечного дружка?»

Такое хвастовство хоть слишком было явно,

Но показалось так забавно,

Что Зайцу дан клочок медвежьего ушка.

_________

Над хвастунами хоть смеются,

А часто в дележе им доли достаются.

1813

Щука и Кот

Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник,

И дело не пойдет на лад.

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,

Тот завсегда других упрямей и вздорней:

Он лучше дело всё погубит,

И рад скорей

Посмешищем стать света,

Чем у честных и знающих людей

Спросить иль выслушать разумного совета.

_________

Зубастой Щуке в мысль пришло

За ко́шачье приняться ремесло.

Не знаю: завистью ль её лукавый мучил,

Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?

Но только вздумала Кота она просить,

Чтоб взял её с собой он на охоту,

Мышей в амбаре половить.

«Да, полно, знаешь ли ты эту, свет, работу? —

Стал Щуке Васька говорить. —

Смотри, кума, чтобы не осрамиться:

Недаром говорится,

Что дело мастера боится». —

«И, полно, куманёк! Вот невидаль: мышей!

Мы лавливали и ершей». —

«Так в добрый час, пойдём!» Пошли, засели.

Натешился, наелся Кот

И кумушку проведать он идёт;

А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот, —

И крысы хвост у ней отъели.

Тут видя, что куме совсем не в силу труд,

Кум замертво стащил её обратно в пруд.

И дельно! Это, Щука,

Тебе наука:

Вперёд умнее быть

И за мышами не ходить.

1813

Волк и Кукушка

«Прощай, соседка! – Волк Кукушке говорил, —

Напрасно я себя покоем здесь манил!

Всё те ж у вас и люди и собаки:

Один другого злей; и хоть ты ангел будь,

Так не минуешь с ними драки». —

«А далёко ль соседу путь?

И где такой народ благочестивой,

С которым думаешь ты жить в ладу?»

«О, я прямёхонько иду

В леса Аркадии[6] счастливой.

Соседка, то-то сторона!

Там, говорят, не знают, что война;

Как агнцы, кротки человеки

И молоком текут там реки;

Ну, словом, царствуют златые времена!

Как братья, все друг с другом поступают.

И даже, говорят, собаки там не лают,

Не только не кусают.

Скажи ж сама, голубка, мне,

Не мило ль, даже и во сне,

Себя в краю таком увидеть тихом?

Прости! не поминай нас лихом!

Уж то-то там мы заживём:

В ладу, в довольстве, в неге!

Не так, как здесь, ходи с оглядкой днём

И не засни спокойно на ночлеге».

«Счастливый путь, сосед мой дорогой! —

Кукушка говорит. – А свой ты нрав и зубы

Здесь кинешь, иль возьмёшь с собой?»

«Уж кинуть, вздор какой!» —

«Так вспомни же меня, что быть тебе без шубы».

_________

Чем нравом кто дурней,

Тем более кричит и ропщет на людей:

Не видит добрых он, куда ни обернётся,

А первый сам ни с кем не уживётся.

1813

Лисица и Сурок

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» —

Лисицу спрашивал Сурок.

«Ох, мой голубчик-куманёк!

Терплю напраслину и выслана за взятки.

Ты знаешь, я была в курятнике судьёй,

Утратила в делах здоровье и покой,

В трудах куска не доедала,

Ночей не досыпала:

И я ж за то под гнев подпала;

А всё по клеветам. Ну, сам подумай ты:

Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы?

Мне взятки брать? да разве я взбешуся!

Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,

Чтоб этому была причастна я греху?

Подумай, вспомни хорошенько». —

«Нет, кумушка; а видывал частенько,

Что рыльце у тебя в пуху».

_________

Иной при месте так вздыхает,

Как будто рубль последний доживает:

И подлинно, весь город знает,

Что у него ни за собой,

Ни за женой, —

А смотришь, помаленьку

То домик выстроит, то купит деревеньку.

Теперь, как у него приход с расходом свесть,

Хоть по суду и не докажешь,

Но как не согрешишь, не скажешь:

Что у него пушок на рыльце есть.

1813

Крестьянин и Змея

Змея к Крестьянину пришла проситься в дом,

Не по-пустому жить без дела,

Нет, нянчить у него детей она хотела:

Хлеб слаще нажитый трудом!

«Я знаю, – говорит она, – худую славу,

Которая у вас, людей,

Идет про Змей,

Что все они презлого нраву;

Из древности гласит молва,

Что благодарности они не знают,

Что нет у них ни дружбы, ни родства,

Что даже собственных детей они съедают.

Всё это может быть: но я не такова.

Я сроду никого не только не кусала,

Но так гнушаюсь зла,

Что жало у себя я вырвать бы дала,

Когда б я знала,

Что жить могу без жала;

И, словом, я добрей

Всех Змей.

Суди ж, как буду я любить твоих детей!» —

«Коль это, – говорит Крестьянин, – и не ложно,

Всё мне принять тебя не можно;

Когда пример такой

У нас полюбят,

Тогда вползут сюда за доброю Змеей,

Одной,

Сто злых и всех детей здесь перегубят.

Да, кажется, голубушка моя,

И потому с тобой мне не ужиться,

Что лучшая Змея,

По мне, ни к черту не годится».

_________

Отцы, понятно ль вам, на что́ здесь ме́чу я?..[7]

1813

2. Аврора в римской мифологии – богиня зари.

3. Нептун в римской мифологии – бог источников, рек и морей.

4. Традиционно басня толковалась как сатира на эгоистические, корыстолюбивые интересы господствующего класса во время Отечественной войны 1812 г., но не исключено, что басня была написана до начала военных действий.

5. В басне отразились события переломного периода Отечественной войны 1812 г. накануне изгнания интервентов из России, когда Наполеон попытался вести мирные переговоры.

6. Аркадия – центральная область Пелопоннеса в Греции, легендарная страна райской невинности и мирного счастья.

7. Басня направлена против засилья иностранных воспитателей, процветавшего в среде русского дворянства.