Ирина Велембовская

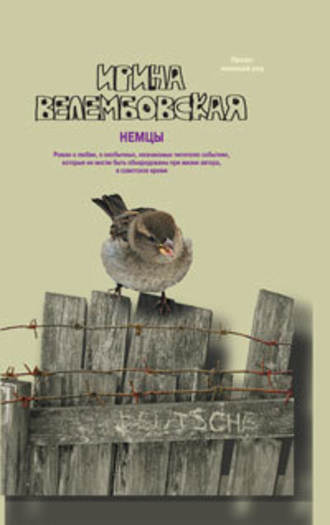

Немцы

О романе «Немцы» и его авторе

Предисловие ко второму изданию

У этого романа, так же как у его автора, очень трудная судьба. Хотя «Немцы» – роман прежде всего о любви, события, в нем описанные, необычны, незнакомы читателю и уж никак не могли быть обнародованы при жизни автора, в советское время.

Главные его герои – немцы из Баната (исторической местности в западной части Румынии), мирные жители, мужчины и женщины, которые были интернированы, а проще говоря, угнаны на работу в СССР в конце Второй мировой войны.

С тех пор прошло более шести десятилетий, однако и сегодня об этих событиях мало кто знает, поскольку сам факт интернирования немцев из Восточной Европы в СССР у нас очень долго замалчивался. Первые работы ученых-историков на эту тему появились в России лишь в середине девяностых годов, но, как исследования сугубо научные, они не стали достоянием широкой публики, тем более что к тому времени читатель уже успел порядочно устать от потока критики и разоблачений сталинского режима. Тем не менее, работа в этом направлении продолжалась, и благодаря опубликованным в последние пятнадцать лет исследованиям и рассекреченным материалам правдивость описанных в романе «Немцы» событий можно подтвердить документально.

Теперь уже известно, что планы советского руководства по использованию мирного немецкого населения для восстановления разрушенного в СССР войной хозяйства начали реализовываться, как только Красная Армия вступила на территорию Восточной Европы. А 16 декабря 1944 года Государственный Комитет Обороны издал секретное Постановление № 7161сс: «Мобилизовать и интернировать с направлением для работы в СССР всех трудоспособных немцев в возрасте – мужчин от 17 до 45 лет, женщин – от 18 до 30 лет, находящихся на освобожденных Красной Армией территориях Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии. Установить, что мобилизации подлежат немцы как немецкого и венгерского подданства, так и немцы – подданные Румынии, Югославии, Болгарии и Чехословакии… Руководство мобилизацией возложить на НКВД СССР (т. Берия)». Вскоре усилиями НКВД и отрядов СМЕРШ возникла целая армия бесправных, обездоленных «остарбайтеров», виновных лишь в том, что они – немцы. Как и советских зеков, их заключили в лагеря, они работали на каменоломнях, в шахтах, рубили лес.

История пребывания «остарбайтеров» в маленьком уральском поселке и легла в основу романа Ирины Велембовской, которая работала вместе с интернированными немцами на лесоповале в тайге, оказавшись там тоже не по своей воле…

Писать о близком человеке всегда сложно. Но, к сожалению, моя мать – писательница Ирина Александровна Велембовская – дневников никогда не вела, ни мемуаров, ни письменных воспоминаний не оставила. Впрочем, это вполне укладывалось в ее характер: она была человеком скромным и достаточно самоироничным, что, пожалуй, и составляло суть ее обаяния. Жизнь, которую она прожила, сама по себе могла бы стать материалом для романа.

Ирина Александровна родилась 24 февраля 1922 года в Москве, в самом центре – в Брюсовском переулке, в доме 2/1 (который тогда еще называли «чернопятовским» по фамилии бывшего хозяина). Родители ее обвенчались в самом начале двадцатого века. Отец, Александр Александрович Шухгальтер, по образованию был юристом, выпускником Московского университета. Мать, Анна Игнатьевна, урожденная Фиделли, тоже была женщиной образованной, с дворянскими корнями, отлично знала несколько европейских языков и до глубокой старости не утратила интерес к их изучению. Поженились они совсем молодыми, жили дружно – оба увлекались книгами и революционными идеями, особенно в преддверии Первой русской революции. Александр Александрович даже проходил по делу Баумана, за что был арестован и отсидел в тюрьме месяца два-три. После революции 1905 года он заведовал магазином «Образование» на Кузнецком Мосту. Об этом сохранилось свидетельство ставшего впоследствии известным писателем и знаменитым книголюбом Владимира Германовича Лидина, который мальчиком приходил к А.А. в магазин и позже в своей книге «Друзья мои – книги» писал, что своей увлеченностью книгами он во многом обязан и Александру Александровичу Шухгальтеру.

Году в девятом-десятом А.А. стал юрисконсультом в издательстве у Сытина, понемножку разбогател, купил семикомнатную квартиру в только что отстроенном доме в Брюсовском переулке, двухэтажную дачу в Медведкове (на ее месте сейчас стоит двадцатая больница). Анна Игнатьевна тоже «обуржуазилась»: завела горничную, кухарку, стала ездить в Париж и оттуда привезла француженку для своих дочерей – их к тому времени было уже четверо. Ну и, конечно, она собирала домашнюю библиотеку, редкие издания, заказывала для обожаемых ею книг роскошные переплеты – кожаные, бархатные, ситцевые. Старшие дочери учились в одной из лучших в Москве Елизаветинской женской гимназии в Большом Казарменном переулке.

Младшие дочери – близнецы Галя и Ира, – родившиеся после Октябрьской революции, росли, естественно, уже в других условиях, хотя дома еще сохранялась прекрасная библиотека, девочек водили на премьеры в театры, на детские утренники, на концерты, в гостях у родителей собирались известные певцы, актеры: жившие по соседству Барсова, Нежданова, Охлопков, Мейерхольд, Голованов и многие другие. Александра Александровича знала вся театральная Москва – он организовывал театрально-концертное вещание в Радиокомитете, который находился тогда на Тверской, в здании нынешнего Центрального телеграфа, и на общественных началах был юрисконсультом Театрального общества. Позже А.А. заведовал книжным отделом Дома ученых. Анна Игнатьевна в двадцатые-тридцатые годы служила заведующей библиотекой на Петровских линиях.

Ира уже в пять лет научилась хорошо читать, читала запоем и потом говорила: «Все, что я прочла в детстве, я запомнила на всю жизнь». При этом она немножко лукавила: память у нее всегда была феноменальная, настоящая «писательская». Благодаря удивительной памяти на детали и чувству юмора она была прекрасной рассказчицей. Например, рассказывала нам, как в детстве побывала в гостях у Горького на даче. Случилось это, скорее всего, в 1932 году. Лето семья теперь проводила в деревне: свою дачу в Медведкове Александр Александрович в 1914 году отдал под госпиталь. Неподалеку, в Горках, за глухим забором, под охраной, жил Максим Горький. Анна Игнатьевна написала ему письмо: мол, дорогой Алексей Максимович, очень уж деревенские ребятишки хотят познакомиться с великим пролетарским писателем. Через несколько дней от Горького прибыл военный и велел ребятам завтра с утра приходить на дачу к Алексею Максимовичу. На следующий день человек десять детей, нарвав в поле ромашек и васильков, отправились в гости к классику. Увидев их, босых, в плохонькой одежонке, Горький прослезился. А обалдевшая ребятня, открыв рты от изумления, смотрела на диковинные растения в саду, на скачущих повсюду маленьких обезьян, на приготовленное на огромном столе невиданное угощение – конфеты, фрукты, пирожные. Годы-то уже были голодные. Сколько могли, съели, оставшееся горничные завернули и дали детям с собой. Потом Горький спросил, какие его книги они читали. Деревенские детишки смущенно молчали, а Ира отрапортовала: «Детство», «В людях», «Песня о Буревестнике», «Егор Булычев и другие» и т. д. и т. п. «Ну, хватит, хватит, мать-командирша!» – остановил он ее и снова стер слезу со щеки.

Поход к Горькому мама запомнила в мельчайших подробностях и через много-много лет рассказывала о нем так, как будто это происходило вчера: вспоминала и красавицу-невестку Горького Тимошу, и его маленьких внучек с рыжеволосой нянькой Липой, и приехавшего на дачу к Горькому играть в карты начальника ОГПУ Ягоду.

13 июня 1938 года Александра Александровича арестовали. По пятьдесят восьмой статье. За критику действий партии и правительства. Видимо, он слишком громко сокрушался по поводу того, что вырубают Садовое кольцо и московским детям теперь негде будет гулять. Было ему в ту пору почти шестьдесят лет. Следующие девять лет он провел в воркутинском лагерь, а потом еще долго не имел права жить в Москве и мыкался по чужим углам то в Александрове – вечном городе ссыльных, то в Калязине, то еще бог знает где. До недавнего времени в нашей семье считалось, что на А.А. донесли соседи – его квартира стала коммунальной. Однако личное дело деда, обнаруженное в 2009 году в Государственном архиве РФ свидетельствует, что дать против него показания их вынудили. Правда, даже в те страшные времена среди соседей деда нашелся человек по имени Николай Вялкин, который фактически отказался сотрудничать со следствием, сославшись на то, что давным-давно в ссоре с А.А., никогда с ним не общается и потому ничего не слышал, хотя в действительности их связывали самые добрые отношения. После ареста мужа Анну Игнатьевну тут же уволили из ее любимой библиотеки, а Ирина вынуждена была бросить школу и пойти работать.

Как только в июне сорок первого началась война, она сразу же записалась на курсы медсестер, чтобы попасть на фронт. Но пока что девчонкам выдали оружие и поставили охранять склад, а оттуда в первую же ночь пропало несколько пар валенок. Девчонок судили по законам военного времени и посадили в тюрьму. Что сталось с другими девушками, Ирина не знала, а ее прогнали по этапу на Урал. Так началась ее уральская эпопея.

Без пальто, в рваных туфлях, она вышла на двадцатиградусный мороз из уральской тюрьмы в ноябре 1941 года. Шла – и падала, полностью истощенная, перенесшая цингу. И куда было идти? Так и замерзла бы на дороге, если бы из окошка местной школы ее не заметила молоденькая учительница Тамара Баранова. Выскочив на улицу, она подхватила Ирину и привела к себе домой. Здесь Ирину отогрели, накормили, хотя Тамара с матерью и сами жили небогато. Дали ей оставшийся еще от Тамариного дедушки старый тулуп и валенки. В этом «дедушкином» тулупе Ирина проходила долго. А с Тамарой, которая после войны вышла замуж и стала Путятиной, она поддерживала дружеские отношения и переписывалась до последних дней жизни. И именем Тамара назвала героинь нескольких своих произведений.

Ее жизнь на Урале оказалась очень тяжелой: сначала она работала на драге на реке Ис – возила на лошади воду, потом на заводе, в горячем цеху, где толкала вагонетки с углем и шлаком, а позже – на лесоповале. Весной за ведро картошки копала огороды, летом косила сено, осенью нанималась копать эту самую картошку. В феврале сорок пятого года в поселок Нижняя Тура привезли партию интернированных немцев из Баната. Вместе с ними Ирина как вольнонаемная работала в тайге на заготовке дров. С первых дней она, и сама обездоленная, прониклась к немцам симпатией, жалела этих людей, не привыкших к страшным холодам (зимой, случалось, морозы доходили до пятидесяти градусов, да и лето иногда начиналось не раньше середины июня, а в августе снова сыпал снег), к тяжелой физической работе, голоду, к чему она сама уже сумела приспособиться. Правда, народ на Урале в войну так не голодал, как, скажем, в западной части России. Здесь были крепкие избы, дворы, огороды, в тайге водился зверь, в реке ловилась рыба, летом собирали ягоды, грибы, держали скотину. А вот чужакам – сосланным, эвакуированным, выселенным, а таких тут было полным-полно, – приходилось трудно. Немцев уральцы встретили настороженно, но с интересом: очень уж они отличались от русских – обликом, вежливыми манерами, хорошей одеждой. Сразу было видно, что в своей Румынии они жили не тужили. Удивляло и их умельство: женщины прекрасно вязали, шили, мужчины в своей специальности были мастерами, почти все немцы играли на каких-нибудь музыкальных инструментах, прекрасно пели хором протяжные народные песни. Только вот лес валить не умели.

Ирина быстро вспомнила немецкий, который учила в школе, хотя язык немцев из Баната – это лишь один из множества немецких диалектов, сильно отличающийся от литературного берлинского. Словом, сдружилась она с немцами, а потом и влюбилась в одного из них… В 1946 году большинство немцев отправили на родину.

В конце того же, сорок шестого года за Ириной на Урал приехал отец, сам только что вышедший из лагеря. Отпускать ее не хотели, документов никаких не давали, но уехать все же удалось. Приехали в Москву. Однако и ей, и отцу жить в столице было запрещено. Да и жить-то, по правде сказать, было негде – квартира в Брюсовском была заполнена до отказа: сестры с мужьями и детьми, соседи. Приютила Ирину старшая сестра Ольга, которая вместе с мужем жила за городом, в Красной Сосне. Оба работали в школе, туда же с трудом устроили дворником и Ирину. Потом Ирина Александровна работала на мебельной фабрике (отсюда – повесть «Женщины»), нянечкой в яслях, на фабрике игрушек, бухгалтером, библиотекарем. Закончила экстерном вечернюю школу, стала писать рассказы, начала роман «Немцы» и в 1957 году поступила в Литературный институт им. Горького. Училась она на курсе у В.Г. Лидина, того самого, который в детстве ходил к ее отцу в книжный магазин «Образование».

Отец, к счастью, к этому времени был реабилитирован, за участие в революции 1905 года ему присвоили звание «старый большевик», дали персональную пенсию. Но в «большевиках» дед пробыл недолго – умер вскоре от сердечного приступа.

В 1961 году Ирина Александровна опубликовала свои первые рассказы в журнале «Знамя». Потом появилась повесть «Женщины», и пришел успех: звонили и с телевидения, и с киностудий, и завлиты из театров – все интересовались автором и возможностью экранизации повести. Сотрудники «Знамени», где в то время она работала, шутили: «Ира, иди, там из цирка звонят, хотят твоих “Женщин” поставить!» Фильм, снятый молодым талантливым режиссером Павлом Любимовым, стал большой удачей для всех: сценариста, режиссера, актеров. С многими из них Ирина Александровна подружилась, особенно с Н.А. Сазоновой и Н.К. Федосовой. Надежда Капитоновна Федосова (грозная Аникина из герасимовского «Журналиста», жестокая мещанка из фильма Райзмана «А если это любовь?» и – лучшая ее роль в кино – мать из «У твоего порога» Ордынского) оказалась не только замечательной актрисой, но и добросердечным, мудрым, милым человеком, и они продружили всю жизнь.

Удивительно, но почти все, с кем Ирину Александровну сводили жизнь и творческие интересы, становились ее друзьями, которых она обожала, готова была прийти им на помощь в любую минуту, с ними ей всегда было тепло. И ей отвечали взаимностью. Судьба подарила ей встречу с прекрасными редакторами: в «Знамени» – с Софьей Дмитриевной Разумовской, в издательстве «Советский писатель» – с Дианой Варткесовной Тевекелян. Хороший редактор для автора – это как мать родная, конечно, если автор хочет и умеет прислушиваться к замечаниям. И на «Ленфильме», где снимались «Сладкая женщина», «Молодая жена», «Варварин день», был замечательный редактор – Галина Львовна Попова, тоже ставшая для Ирины Александровны близким другом.

Печатали И. Велембовскую немного – книжечки были тоненькими, переизданий не давали, только в 1988 году вышел солидный томик ее повестей «Сладкая женщина». Работать ей и в литературе, и в кино было непросто: вечные цензурные придирки по мелочам, упреки в отсутствии производственной темы, в слишком большой погруженности ее героев в свои личные проблемы. А она была не борец, не член партии, не ветеран войны, переживала ужасно, когда резали по живому ее текст или коверкали в кино сценарий, но спасали неиссякаемый редкостный оптимизм, чувство юмора. Бывало, вернется со студии чуть не в слезах – от глупости, бездарности, непонимания, а порой и хамства, на что киношники большие мастера, а потом переведет дух, начинает рассказывать в лицах, и всегда выйдет как-то смешно и вроде уже и необидно. Многими своими фильмами она была недовольна, считая их упрощенным вариантом ею написанного, но кино – дело коллективное, и главная фигура там режиссер, а не сценарист. Однако именно благодаря кино появилась известность. Хотя зрители, как правило, не помнили фамилии сценариста, стоило произнести «Женщины» или «Сладкая женщина», как сразу же люди начинали улыбаться и кивать головой.

Между тем, повести И. Велембовской стали публиковать в других странах: в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, США, а «Сладкая женщина» вышла даже в Китае. «Зарубежных» книг у нее было значительно больше, чем изданных на родине. Там производственная тема, видимо, меньше волновала редакторов и читателей.

Но кроме творческой была у Ирины Александровны еще и другая жизнь – дом, семья, друзья, книги. Она прекрасно знала историю, географию, не говоря уже о литературе, которая всегда была культом в нашем доме. Тем не менее, она никогда не кичилась своими знаниями, никогда не изображала из себя «известную писательницу». Любила жить в деревне, ходить в лес по грибы, косить сено, копаться в саду. И все умела – могла построить сарай, вырастить невиданный урожай, закатать за вечер десять банок огурцов. Наш дом всегда был полон гостей – родственников, близких, друзей. Всех она привечала, поила, кормила, любила красивое застолье: с хорошей сервировкой, пышными пирогами. «Самый вкусный московский дом», – писал о нашем доме Даниил Данин, автор знаменитой «Неизбежности странного мира», серьезных книг о великих физиках, а в жизни – большой шутник и каламбурист.

Неожиданная и очень страшная болезнь, а потом и смерть Ирины Александровны стали для нашей семьи трагедией. Это случилось весной 1990 года, вскоре после ее шестьдесят восьмого дня рождения…

Роман «Немцы», написанный в конце пятидесятых на волне хрущевской оттепели, – это ее молодость, ее любовь, ее боль. Ирина Александровна несколько раз пыталась опубликовать роман, но в течение долгих лет ей в журналах и издательствах отвечали: «Забудьте о своем романе, такой темы в советской литературе не было, нет и никогда не будет!» После смерти Ирины Александровны мы долго не могли решиться разобрать ее небольшой архив (она никогда не хранила ничего лишнего, выбрасывая даже то, что следовало бы сохранить), а когда разобрали, то выяснилось – среди ее архива «Немцев» нет. И мы решили, что она уничтожила рукопись… Но рукописи, как известно, не горят.

Ксения Велембовская

1

В вагоне было почти темно. Свет сочился лишь сквозь узкую щель над дверью, под самой крышей, да на пол падали легкие блики от тлевших в чугунной печурке углей. В темноте едва можно было различить закутанные в одеяла фигуры людей, тесно лежавших на двухэтажных нарах.

С верхних нар ловко слез молодой мужчина, подсел к печке и открыл дверцу. Осветилось худощавое, красивое, но небритое лицо. Он достал папиросы и закурил. Курил и грелся – за ночь вагон совсем выстудило. Затушив папиросу, принялся подкладывать в печь щепки из стоявшего рядом ящика. Когда в печке загудело и заплясало яркое пламя, положил туда несколько кусков каменного угля и закрыл дверцу. Снова закурил и сел на ящик около печки.

– Майн готт, опять Штребль дымит! – раздался ворчливый голос с нижних нар. – Он, видно, хочет, чтобы мы все задохнулись в этом проклятом вагоне!

Штребль не ответил и снова с наслаждением затянулся.

– Пора вставать! – крикнул он, поднимаясь наконец и бросая окурок. – Уже девятый час. Наверное, скоро станция. Мы всю ночь ехали не останавливаясь.

На нарах началось движение. Кое-кто, высунув нос из-под одеяла и почувствовав, как холодно, снова юркнул обратно. Остальные кряхтя поднимались и натягивали верхнюю одежду.

Штребль полез наверх. В потемках задел соседа, и опять послышалось ворчание.

– Пора бы вам и проснуться, – заметил он. – Подвиньтесь-ка, Бер. Я возьму свою куртку.

Толстяк Бер нехотя подвинулся. Только было он устроился поудобнее со своим огромным животом и задремал, как опять его разбудили. Бер вздохнул и приподнялся. Вот уже два с лишним месяца он мучился в этом вагоне, однако почти не похудел, хотя плохо спал и сильно тосковал по дому.

– Как велика Россия… – жалобно произнес он, – везут-везут, а конца не видно. Из Румынии выехали – тепло было, а теперь прямо душа трясется от холода.

Угли в печке разгорелись, в вагоне заметно потеплело. Штребль приник к двери, глядя в узкую щель. Мимо пробегали все те же бесконечные заснеженные леса. Наконец поезд сбавил ход и вдали обозначились станционные постройки. Состав проскрежетал колесами, зашипел и встал.

С лязгом открылась дверь вагона. Веселый лейтенант Звонов громко крикнул:

– Камарады, вставай! Давай за водой!

Штребль подхватил два ведра и спрыгнул вниз. Колодезь был рядом, он набрал воды с плавающими в ней кусками льда и потащил к своему вагону. Из других вагонов тоже выскакивали немцы с бачками и ведрами.

Поставив ледяную воду на печурку и не дожидаясь, пока она согреется, Штребль зачерпнул кружку и стал умываться, то и дело вздрагивая от холода.

– Кто у нас сегодня дежурный? – спросил он, растирая лицо полотенцем. – Уж не вы ли, Шереш? Ну, тогда нам завтрака не дождаться!

– Хватит болтать, – огрызнулся долговязый Шереш, сползая с нар, где его дородная супруга все еще лежала под бесконечными пледами и одеялами.

Шереш нехотя помахал по полу чахлым веником и стал ополаскивать бачок для супа.

– Господа, кто желает русский завтрак? Раз, два, три, четыре, пять. Вы отказываетесь, Бернард? Нет? Восемь, девять, десять, одиннадцать… Ого, сегодня много желающих. Видно, домашние запасы подходят к концу.

Он отправился за супом. Все зашевелились, стали извлекать из чемоданов остатки захваченной из дома еды: колбасу, шпиг, консервы, сухари. Менее запасливые с завистью посматривали на тех, кто набрал в дорогу полные чемоданы продуктов.

Бер тоже достал из мешка кольцо копченой колбасы, черствой и промерзшей. Нарезал ее карманным ножом, положил на большой ломоть русского черного хлеба и, покосившись на соседей, принялся есть.

– Рудольф, идите, съешьте кусочек! – расправившись с огромным бутербродом, крикнул он Штреблю, стоявшему внизу, у двери. – Хватит вам мерзнуть!

Добряк Бер знал, что Штребль ничего не сумел прихватить с собой из дома, кроме мыла и табака, и поэтому считал своим долгом постоянно его подкармливать.

– Спасибо, – отозвался тот. – Я дождусь русского завтрака.

Шереш вернулся с бачком супа и мешком хлеба.

– Замерз как собака! – проворчал он, забираясь на нары поближе к жене. – Сегодня что-то особенно холодно. Вот она, настоящая русская зима!

Штребль налил себе суп и взял кусок черного хлеба. Суп, сваренный из крупы и картофеля, был вполне съедобен, в нем даже плавали волокна мяса.

– Дрянь какая! – брезгливо морщась и отодвигая миску, заявил отставной обер-лейтенант Отто Бернард. – Штребль, может быть, вы желаете мою порцию? Все равно я выплесну ее.

– Можете выплеснуть ее себе на голову, – ответил Штребль презрительно. Он все еще не наелся, сидел на ящике и жевал хлеб. – Скоро и вашему обер-лейтенантскому брюху придется научиться переваривать русский суп.

Паровоз свистнул, и состав тронулся. Штребль пошуровал в печке и полез на нары.

Против него на верхних нарах сидел, сгорбившись, высокий красивый немец Ландхарт. Он вот так часами сидел неподвижно, ни с кем не разговаривая, не отвечая на вопросы соседей. Штребль знал, что Ландхарт – зять богатого решицкого фабриканта, и видел, как его провожала жена, красавица-румынка, с прелестной девочкой на руках. Ландхарт рыдал, прижимая к себе ребенка. Теперь Штребль не мог спокойно смотреть на сгорбленную, почти жалкую фигуру Ландхарта. Он предложил ему папиросу.

– Спасибо, не хочу, – отрывисто сказал Ландхарт.

– Что с вами? Вы, может быть, больны?

– Нет, я не болен, – ответил Ландхарт и, понизив голос до шепота, прибавил: – Меня грязь замучила, у меня нет больше чистого белья. – Ландхарт страдал, потому что был очень брезглив. Рядом с ним спал сапожник Шпайбауер, флегматичный белобрысый увалень, который не брился и не мылся уже много дней. Ландхарт все время жался к стенке, боясь случайно коснуться потного тела Шпайбауера. Его собственное белье все еще хранило запах одеколона и богатого семейного уюта. – И потом, меня кто-то кусает… Ой!

Он схватился за шею и вытащил из-за ворота какое-то насекомое.

– Что это такое? – спросил он с ужасом.

– Разрешите мне посмотреть, – вылез со своего места Бер. Водрузив на нос пенсне, он аккуратно двумя пальцами взял насекомое и положил на ладонь. – Как бывший учитель зоологии могу вам сказать: это Pediculus humanus corporis, то есть вошь бельевая. Известна с древнейших времен, является переносчиком сыпного тифа. В прошлую войну на одном пленном было насчитано три тысячи восемьсот таких вот вшей…

– Хватит вам! – оборвал его Штребль, хорошо знакомый с этой напастью еще по румынской армии. – Бросьте ее в печку, что вы на нее любуетесь? Советую всем осмотреть свое белье, а то мы их здесь столько расплодим, что они нас съедят.

– Это точно, – подтвердил коренастый крепыш Раннер, – в наших казармах их хватало. Мы их даже не били, над огнем развесим…

– Ужас какой! – содрогнулась фрау Шереш. – Неужели в румынской армии было хуже, чем в этом вагоне, в котором раньше, наверное, перевозили коров?

– А вы думаете, лучше? – отозвался Раннер. – Здесь по крайней мере в зубы никто не стучит, а там я по милости румынского капрала пять зубов потерял и заработал язву желудка.

Ландхарт все еще брезгливо тер шею. Теперь его страдания увеличились – ему казалось, что его все время кто-то кусает, и так как чесаться при женщинах он стеснялся, то мучился ужасно.

Штребля тоже смущало то обстоятельство, что в вагоне находилось несколько женщин, не пожелавших расставаться со своими мужьями, и раздеться было неудобно. Он был большим поклонником женского пола, но теперь их присутствие в вагоне ему уже не нравилось. Вообще, после того как Штреблю пришлось пробыть около двух месяцев в тесном соседстве с женщинами, симпатии его к ним заметно поубавились. Прямо под ним, на нижних нарах, помещались супруги Раннер. Они ругались между собой целый день.

– Чтоб ты издохла, проклятая! – чуть что шипел Раннер. – Я вытащил тебя из публичного дома, а ты помыкаешь мной, как последним идиотом!

– Бешеный козел! Лучше бы я осталась в публичном доме, чем ехать по твоей милости черт знает куда! – визжала рыжеволосая Магда.

Их бесконечные перебранки в другое время были бы невыносимы, но сейчас, когда обитатели вагона изнывали от скуки, они служили даже некоторым развлечением. Только добродушный Бер качал головой:

– Неужели в таком горе, которое нас всех постигло, нельзя обойтись без ссор? Бог знает, может быть, мы все стоим на краю могилы.

«Хорошо, что я в прошлом году не женился», – уже не в первый раз подумал Штребль.

Чтобы хоть чем-то занять время, каждый пытался найти себе какое-нибудь занятие. Отставной обер-лейтенант Отто Бернард выменивал все подряд на румынские серебряные леи.

– Серебро есть серебро, – бормотал он. – Его будут ценить и в России.

Женщины без конца распускали старые шерстяные вещи и вязали из них новые, обмениваясь между собой цветными нитками. Художник Чундерлинк с густой пепельной бородой гадал дамам на картах. Он безбожно врал, но женщин это не смущало. В перерывах между гаданиями он что-нибудь продавал, менял, но неизменно уклонялся от дежурства, которое было установлено для всех обитателей вагона, за исключением женщин, и которое становилось для него тоже предметом торга.

– Готов дать двести-триста граммов колбасы тому, кто за меня подежурит, – обычно объявлял он.

Перед обедом дверь опять открыли. Поезд стоял на большой товарной станции. В дверь хлынул поток морозного воздуха, и все забились на нары.

В вагон поднялись начальник эшелона старший лейтенант Хромов и замполит Лаптев.

Хромова, высокого, плечистого, хмурого человека с отличной военной выправкой, немцы побаивались. Рядом с ним маленький застенчивый Лаптев, несмотря на военную форму, вид имел почти штатский.

– Здравствуйте, – отрывисто бросил Хромов. – Больных нет? Проветривать надо вагон-то, проветривать!

Лаптев перевел.

– Больных нет, – ответил за всех Штребль. – Но просим господина лейтенанта отправить нас в баню: у нас появились насекомые.

Лаптев опять перевел. Хромов нахмурился.

– Прибудем на место, пройдут санобработку. А пока пусть сидят и не рыпаются. Ауфидерзеен!

Офицеры вышли, а лейтенант Звонов, задвигая дверь вагона, весело сказал:

– Цвей-дрей день проедем – и на месте. В баньку со своими фрауми пойдете. И будет гут. Давай, камарад, обед получать!

К всеобщей радости, путь подходил к концу, но неизвестность все равно всех страшила. Особенно пугали немцев холода, так как на родине они не знали ни мороза, ни глубоких снегов. По взволнованному шепоту, который пробегал по вагону этой ночью, было ясно, что многие с тревогой ждут прибытия на место. Слышались приглушенные рыдания и скорбные вздохи.

Штребль всю ночь проспал – он был молод и здоров и никакой работы не боялся.