Илья Зданевич (Ильязд)

Поэтические книги. 1940-1971

Предисловие и комментарии Режиса Гейро, общая редакция Сергея Кудрявцева

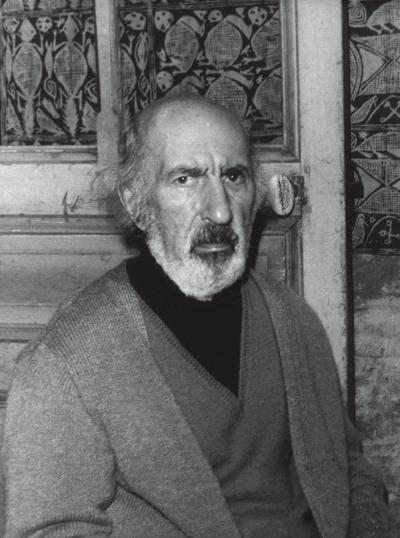

Ильязд. Париж, ул. Мацарини. 1975 год

Подготовка текста Р. Гейро и С. Кудрявцева

Приносим свои искренние благодарности:

Франсуа Мере, хранителю литературного архива И.М. Зданевича, за предоставление материалов для настоящего издания;

Пилар Эрнандес-Вернь за консультации по истории гражданской войны в Испании, а также сведения о жизни испанских художников в Париже;

Денису Безносову и Александру Умняшову за помощь при подготовке издания

© Илья Зданевич, наследники, 2014

© Режис Гейро, предисловие, комментарии, 2014

© Книгоиздательство «Гилея», 2014

Предисловие

Поэт Илья Зданевич. Открывающий любую хорошую энциклопедию и пытающийся найти, что в ней написано об Илье Зданевиче-Ильязде, непременно встречает это слово – поэт. Илья Зданевич – поэт. Такое определение встречается и в статьях о нём, и в примечаниях, где необходимо дать пояснение, кто такой этот Зданевич-Ильязд, упоминаемый в тексте. Если придать слову «поэт» его привычный узкий смысл, общепринятое значение, то оно мало совпадёт с произведениями Ильязда, составившими ему известность. Поэт ли автор драматической пенталогии «аслааблИчья» – самого значительного произведения заумного авангарда, ставшего в России его своеобразной визитной карточкой? Поэт ли автор романов «Парижачьи», «Восхищение» и «Философия»? Поэт ли тот, кто первым, ещё в 1913 г., сочинил монографию о художниках Гончаровой и Ларионове, пропагандировал творчество Пиросмани, многие годы изучал древнюю архитектуру, принимая участие в международных конгрессах византинистов, и вывел из забвения сочинения малоизвестных французских авторов ХVII века, издавая их и комментируя? Поэт ли тот профессиональный издатель-библиофил, который в течение тридцати лет строил, книгу за книгой, неповторимый издательский памятник, заставляя принимать участие в этом предприятии самих знаменитых живописцев? Поэт ли тот художник и гениальный наборщик, придумавший новую архитектуру книги и новые, чисто художественные законы для типографического искусства?..

Здесь на ум приходит первое значение греческого ποιητής — «тот, кто делает», или творец. Такому определению слова «поэт» Ильязд, безусловно, соответствует полностью. Его творческая сила была чрезвычайна, она проявлялась в разных областях, но всегда с равным успехом.

Поэтом в более обычном, литературном смысле слова Ильязд действительно был всю свою жизнь, стихов писал много, составлял сборники, иногда их издавал. Но, как ни странно, эта часть его деятельности в целом известна довольно мало, точнее – известна, но не виден её объём, не ощутимо её значение, сами стихи практически недоступны. Можно сказать, что вся поэзия Ильязда в целом осталась незамеченной, невидимой.

Впрочем, эта невидимость – старая история. К ней относится и несколько недоразумений, сопровождающих Ильязда с самых первых моментов его деятельности. Можно даже предположить, что в его творчестве проблема невидимости имеет ключевое значение. Среди петербургской богемы 1912–1914 гг. о Зданевиче узнали прежде всего благодаря его ораторскому таланту. Его красноречие выражалось в докладах, которые он делал в эти годы и которые уже тогда (и на долгие времена) прослыли прежде всего эпатажными, хотя они воистину являлись первым анализом теоретических аспектов только что появившегося левого искусства и, пожалуй, самым трезвым изложением нового мировоззрения. За ним закрепилась и слава скандалиста, но его мало кто знал как поэта. В своём докладе «Илиазда» он вспоминает печальное приключение, случившееся с ним в достопамятном марте 1917 г., когда он агитировал против проекта Министерства искусств и организовал Союз деятелей искусств: «…когда стали выбирать по куриям Совет Союза, не оказалось места. Критик искусства – смеётесь вы, что ли? Одну критическую книгу написал на своём веку и ту о Ларионове и Гончаровой, и ту под псевдонимом. Поэт? Но никто никогда не слышал его стихов – да их у него и нет. Когда из огромного зала заседаний все деятели искусств разбрелись по комнатам для выборов, я, аниматор и витиератор, остался один». Кажется, что фигура знаменитого эпатажного оратора целиком скрыла фигуру поэта.

Одним из тех, кто слышал стихи Ильязда петроградского периода, был поэт Сергей Спасский. Известно его ироническое описание чтения Ильяздом стихотворения «гаРОланд»[1]. Спасского, по всей видимости, отвращало всё неестественное, наигранное, что он обнаруживал в этой поэзии, названной им «заумной», хотя она больше похожа на миметические стихи Маринетти (parole in libertaˋ, свободные слова), чем на русскую заумь. Стихотворение «гаРОланд» (1914), как и другое, менее известное, посвящённое Жюлю Ведрину, действительно написаны под влиянием Маринетти, однако в них имеется несколько характеристик, относящихся к собственному миру Зданевича. Они предлагают современную трактовку древнего мифа об Икаре: лётчик поднимается к Солнцу, но его ожидает печальная человеческая смерть. С семантической точки зрения, они продолжают то, что было в ранних, дофутуристических произведениях молодого Зданевича, для которых солнечная тематика и в особенности образ Икара являлись принципиальными. Там Икар (давший название целому сборнику стихотворений, а также длинной поэме) – юный герой, который пролетает над морем и наслаждается солнечными лучами. А в «гаРОланде» дирижабль падает со свистом газа, вытекающего из его раненного бока, и этот свист рождается из фонетики слова «смерть», завершающего стихотворение (из чего некоторые комментаторы сделали ошибочный вывод, что здесь рассказывается о смерти самого героя). Стихи о Ведрине описывают, как лётчика расстреливают враги, хотя на самом деле Ведрин расстрелян не был. Везде идея смерти в конечном итоге преодолевает солнечный героизм. И в том, и в другом стихотворении низкая, земная смерть побеждает солнечное. В отличие от динамизма и, так сказать, «позитивизма» Маринетти, авангардизм у Зданевича развивается непременно в минорном тоне. Икар более интересен ему не как человек, приближающийся к Солнцу, а как тот, кто, приблизившись к нему, упал и утонул в море, став вечным символом тщетности суетных деяний человека и гениальным образцом для меланхоликов. Лаврентий из романа «Восхищение» – отдалённый потомок Икара, смесь маринеттевского Мафарки, Владимира Маяковского и самого Ильязда – несёт в себе, сам того не осознавая, всю тяжесть этой меланхолии, и это бремя в конце концов погубит его. У Зданевича рядом с авангардным экспериментированием всегда находится меланхолия. Именно здесь скрыт его необычайный лиризм.

Стихи 1914 г. о двух лётчиках имеют особое значение для развития поэтического мира Ильязда. Они завершают первую, «молодёжную» эпоху его поэтической деятельности, но они также открывают эпоху футуристических заумных экспериментов, в которых проблематика жизни и смерти человека следует по путям интроспекции. Звуковое содержание этой футуристической поэзии приводит к зауми, а для Ильяздовой зауми более всего подходит драматургия.

Написанная между 1916 и 1923 гг. заумная пенталогия «аслааблИчья» всецело относится к самому энергичному, самому блистательному и, так сказать, самому светскому периоду творческой жизни Ильязда, сердцевиной которого является деятельность тифлисского «Фантастического кабачка» и группы «41°». Этот период продолжается также в первые годы его парижской жизни, когда Ильязд, переселив свой «Сорок первый градус» в столицу Франции, довершает и издаёт последнюю драму «аслааблИчий» «лидантЮ фАрам». К нему относятся и балы, организованные Ильяздом в рамках Союза русских художников в Париже, и доклады, прочитанные под эгидой «41°» или группы «Через». Высшей фазой его бурной, открытой, обращённой к публике деятельности являются вечер «Бородатое сердце», организованный с помощью Т. Тцара в конце июня 1923 г., и – уже в октябре – опубликование книги «лидантЮ фАрам». Вечер, которым Ильязд хотел показать, что дада не умрёт, если дадаисты объединятся с русскими авангардистами, завершился полным провалом, насилием, финальным расколом между будущими сюрреалистами и друзьями Тцара, окончательной гибелью дадаизма. Своей книгой он добился некоторого успеха в узком кругу парижских поэтов и художников (а также получил хорошие отзывы о ней из России), но вскоре оказалось, что этот успех – платоничен, что он ни к чему не ведёт, потому что заумная беспредметность уже несвоевременна и современное искусство устарело.

После этих двух ключевых событий Ильязд постепенно уходит в тень, ограничив свои публичные выступления. За исключением редких докладов, Ильязд перестаёт быть художником голоса и звучности и превращается в замкнутого, надолго усевшегося за стол сосредоточенного творца. Если характеризовать жизнь и творчество Ильязда между «лидантЮ фАрам» и пятидесятыми годами, когда он получает некоторую известность благодаря своим художественным изданиям, можно без преувеличения говорить о некой стратегии невидимости. Ильязд как будто сознательно возвращается к той невидимости, которая раньше лишь огорчала его. Разумеется, такая стратегия – как и всякая другая – не вполне добровольна, и взять на себя роль отшельника ему помогли обстоятельства. Уже летом 1923 г. он начинает писать роман «Парижачьи», и его работа продлится ещё несколько месяцев. И это сосредоточение, это возвращение к самому себе, которое более всего выражается в новом влечении – к прозе, имеет немедленные последствия для его поэзии. Небезынтересно сравнить стихи, написанные в 1922 г. для Веры Судейкиной или для Сони Терк-Делоне, и сочинённые ровно через год и посланные Дмитрию Снегарову. Стихи 1922 г. – блестящие примеры синтетической поэзии, смесь зауми и конструктивизма, предназначенная для публичного показа. А осенью 1923 г. это уже четырёхстопные ямбы, сочинённые по правилам классического русского стихосложения.

Но начало этого процесса преобразования относится к концу 1922 г. Очень характерными, свидетельствующими о постепенном, но быстром переходе от заумной поэзии к словесной, являются те редкие, оставшиеся до сих пор неизвестными стихотворения, сотворённые в 1922–1923 гг., которые можно прочитать в разных записных книжках того времени. В них заумные «слова» перемешаны с обычными русскими, но русские слова вставлены, в конечном счёте, таким образом, что их трудно распознать. Приведём пример:

Чабурый вач карот

Качает светлый слинь

Несёт бежит печот

И снова встань и вли

И важный марый моч

Мику стабелой тот

Печёт дабноли кроч

Пикворый марый бот…

Характерно, что здесь те элементы, которые ставят текст на рельсы поэтического смысла, не имеют ничего общего со значением слов. Поэтическая сущность текста происходит от употребления всякого рода шаблонов классической поэзии (главным образом, анафор, но также использования выразительности односложных слов в конце стиха), рифмы и больше всего – ритма. Темп трёхстопного ямба, возникающий в нашем сознании уже с первого, чистого заумного стиха, благодаря нашим условным привычкам читателей поэзии, а также подтверждённый присутствием настоящих русских слов в тексте, распространяется на всё стихотворение, охватывая и нерусские «слова». Русские слова, в свою очередь, постепенно теряют всякий смысл, и остаются одни лишь чисто поэтические приёмы. Такие игры, являющиеся чем-то большим, чем пародийная трактовка поэтического факта, и обладающие явным сходством с поэтикой английского nonsense и в особенности кэрролловским “Jabberwocky”, оказываются для Ильязда основанием, на котором может строиться целый процесс реоккупации поэтического пространства.

Уже в этих полузаумных стихотворениях 1922–1923 гг. обнаруживается зерно всего, что затем войдёт в состав Ильяздовой поэтики в более классических по форме, незаумных произведениях: и использование не сразу понятных сочетаний слов, и вкус к частым аллитерациям, и обилие односложных слов, часто рифмующихся между собой, и почти что исключительное употребление ямба. В частности, у него появляются первые стихи, написанные самым величественным размером русской поэзии – пятистопным ямбом. Только недостаёт лирики.

Во второй части упомянутого стихотворения появляются тема любви и лирическое Я. Интересно, что это появление сопровождается возвращением чистой русской речи, возвращением смысла:

Люлю, осмей меня

Любовь солги душе

Не дай душе огня

Не дай огню туше

И в этой тайне дней

Пока куча кричит

Палей полей алей

Необоримый щит.

Но в двадцатые годы такие стихи довольно редки. Поэтом и исключительно поэтом, всецело посвящённым лирическому выражению страданий своей души, Ильязд станет не раньше второй половины тридцатых годов. До этого времени он занимается в основном прозой, а между 1930 и 1937 гг. – преимущественно архитектурными и историческими исследованиями. Однако после неудачи с романом «Парижачьи», который он не смог издать из-за отсутствия денег, Ильязд ненадолго отдаляется от литературного творчества. Таким образом, можно сказать, что невидимость опять не совсем им выбрана, по крайней мере, поначалу. Вскоре после признания СССР Францией (октябрь 1924) он становится секретарём и переводчиком в советском полпредстве и работает над организацией советского павильона на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств (1925). К 1926 г. относится несколько значительных для него событий: в марте его увольняют с работы, в сентябре он женится на натурщице Аксель Брокар, а в 1927-м становится работником текстильного предприятия, которое приобретёт Коко Шанель (позднее он станет директором одной из фабрик). С тех пор Ильязд, кажется, добровольно исключает себя из поля зрения художественных и поэтических кругов Парижа. Он поддерживает отношения только с несколькими русскими поэтами и художниками Парижской школы, собирая их картины, и, похоже, выбирает своими друзьями самых бедных, малоизвестных из всех тех, кого знал до этого. К тому же он переселяется из центра столицы в пригород, что в тогдашнем Париже практически означает изгнание. Это добровольное отступление Ильязд описывает в первом из своих «Писем Моргану Филипсу Прайсу»: «Работаю я на фабрике шерстяных тканей, просиживаю вечера в кофейной, собираю живопись, люблю детей и жену и бесповоротно лысею. Почитываю изредка, да и то французов. Русских же книг и газет не вижу, в последних не пишу и подавно, и русская речь редко доходит до меня. А вместе из памяти выветривается прошлое и более не навещают меня вопросы, некогда волновавшие». А далее в рукописи следует фраза, вычеркнутая Ильяздом в окончательном варианте: «Я опустился и сделался обывателем». В этом тексте, написанном весной 1929 г., он упускает только одну деталь: он уже некоторое время занимается прозой, написал роман «Восхищение», начал писать роман «Посмертные труды». Вскоре он заново перепишет рассказ о своей жизни в Турции, преобразовав его в роман «Философия».

Интересно заметить, как по мере углубления Ильязда в невидимость его проза постепенно наполняется автобиографическими элементами. Ильязд как будто кружит вокруг лиризма, вытаскивая из своих воспоминаний болезненные образы грусти и меланхолии – это вечное топливо лирической поэзии. Это с особенной силой чувствуется в «Письмах Моргану Филипсу Прайсу» и во многих страницах «Философии». «Посмертные труды» пронзает ощущение тоски и ностальгии. Даже по великолепным вершинам «Восхищения» стелется лёгкая дымка грусти. Однако из всей этой работы прозаика перед читателем появится только «Восхищение». А после «Восхищения», вышедшего в 1930 г., Ильязд на десять лет вернётся к молчанию.

Сборник «Афет», публикация которого прервёт это молчание, является первой из тех напечатанных Ильяздом с помощью великих художников роскошных книг, которые принесут ему всемирную славу в издательских, библиофильских и художественных кругах, первой из книг последнего, издательского этапа творчества Ильязда. Он же – первая из пяти поэтических книг – «Афет», «Rahel», «Бригадный», «Письмо», «Приговор безмолвный» – которые составляют сердце настоящего издания. Все они написаны ультраклассическим пятистопным ямбом, который с того времени станет излюбленным размером Ильязда. К тому же поэт избрал для «Афета» самую известную, самую распространённую в европейской поэзии твёрдую поэтическую форму – сонет. Уже в 1938 г. в небольшом объявлении о подписке на новый сборник автор предупредил, каким ударом для поклонников модернизма будет этот поворот: «А кто мог бы предположить, что в 1938 году Ильязд, вечный клоун, доказывая тем самым всё своё мастерство в русской метрике, станет самым строгим представителем грустной и классической поэзии? А всё-таки не иначе как в произведении, составленном из 72 сонетов, выражается сегодня его противоречивое творчество». И как бы для того, чтобы утешить или, наоборот, ещё больше задеть строгих модернистов, он добавил фразу: «Афет будет альбомом, украшенным четырьмя офортами Пабло Пикассо».

Ильязд прекрасно понимал, что, получив от Пикассо иллюстрации к своему сборнику, он привлечёт внимание всего Парижа и обеспечит себе успех и – главное для него, жившего тогда в полунищем состоянии – хорошую продажу книги. Сразу же после «Афета», в 1941 г., появилась следующая книга, «Rahel», составленная из двух сонетов, сочинённых в ноябре 1940 г., переписанных вручную профессиональным каллиграфом Марселем Мэ и обрамлённых двумя абстрактно-лирическими гравюрами на дереве Леопольда Сюрважа. Надо заметить, что слава Сюрважа во Франции была тогда не меньше славы Пикассо: в 1937 г. он получил огромное признание благодаря своей оформительской работе для Всемирной выставки в Париже, был награждён золотой медалью Искусств.

Но выбор Пикассо, а потом Сюрважа, объяснялся не столько коммерческой задачей, сколько более принципиальными причинами. Выбор самых известных и к тому же наиболее неоспоримых модернистов, бывших когда-то среди близких товарищей Аполлинера, зачинателя европейского авангарда, являлся гарантией того, что его сонеты, вопреки всякой видимости, невозможно счесть академическими. Таким способом Ильязд возмущал свою обычную аудиторию, а для более «наивной» публики, коллекционеров, издатель создавал другое, может быть, ещё более смутное представление. Строгая, геометрическая вёрстка и великолепные офорты Пикассо придавали «Афету» – и то же самое было потом с «Письмом» – необычный в контексте модернизма торжественный оттенок. В самом деле, было уже известно, что Пикассо иллюстрирует классиков (в 1931 г. он сделал офорты к «Метаморфозам» Овидия для издателя художественных книг Скира), и классический стиль издания уносил сонеты Ильязда, хоть они все и были датированы, вдаль от современности, как будто это были стихи великого поэта прошлых веков.

Такое отдаление от настоящего времени, как бы оно ни было непонятно обычной публике модернизма, полностью соответствовало теоретическим задачам всёчества, выдвинутым в 1913 г. Ильяздом и художником Михаилом Ле-Дантю. Всёки считали, что в искусстве понятия времени и пространства никакой существенной роли не играют, что значительны только формальные критерии, по которым можно оценивать качество любого произведения, и что художник-всёк может использовать любую форму, если она соответствует тому, что он хочет выразить. Эти положения Ле-Дантю резюмировал такой формулой: «Мы ценим в искусстве формы его, которые соответствуют неизменяемой по существу его природе, при такой точке зрения мы вправе утверждать, что всё созданное художниками до нас или далеко от нас современно и совместно, так как наше восприятие этого требует»[2]. Известно, что Ильязд считал Пикассо настоящим всёком, способным выразиться в разной манере, найти в прошлом формальные решения сегодняшних задач. Хотя Ильязд об этом и не писал, похожий всёческий характер можно найти и в живописи Сюрважа, в которой присутствует смесь абстракции и предметного изображения, древние мотивы, аллюзии на искусство прошлого.

Пятистопный ямб у поэта очень разнообразен, даже когда он встречается в известной, якобы изношенной веками форме сонета. В книге имеются примеры всевозможных образцов сонетов – не только русских, но и итальянских, французских, английских, испанских… и ещё многих, придуманных самим Ильяздом для этой книги. Он почти бесконечно играет с расположением женских и мужских рифм, которые не соответствуют классическим правилам и приобретают необычайную выразительность. Такую же фантазию он применяет и в просодическом составлении стихов. Чередуются разные типы цезурных или нецезурных стихов. Таким способом создаётся впечатление разнообразия – внутри глубоко устойчивой основной формы сонетов, но другие приёмы противостоят этой пестроте. Типографский набор, при котором разные строфы следуют друг за другом без интервала, ослабляет каноническую форму сонета, а отсутствие знаков препинания создаёт впечатление, будто в тексте нет перерыва, будто бы вся книга является ровной и прочной словесной массой. Каждый сонет, оставаясь самостоятельным стихотворением, не существует без других сонетов, и все 76 сонетов намекают друг на друга. Как всегда у Ильязда, растворение формы с помощью общего движения, противостоящего её закрытости, производит туманность, которая ассоциируется с магией, с тайной, и, в конце концов, с восточной тематикой.

«Афет» – дневник о любви, о кристаллизации любви в образ женщины-колдуньи, которая чарует поэта и беспрестанно его избегает, словно Шахерезада. Восточный мотив ясно выражают название сборника и две иллюстрации Пикассо, куфические арабески, изображающие слова «афет» и «меджусье». В конце книги Ильязд объясняет их значения: Афет – «несчастье», «красавица несчастной любви[3]», Меджусье – «волшебница». В сонете от 5 января уточнено: «Рисую Ваши прозвища ветвями / Афет в неверьи найденное мной / и Меджусье присвоенное Вами». Кстати, неизвестно, кому именно посвящён «Афет». Несомненно, натурщице и художнице Маргарет Джоан Спенсер, в которую Ильязд был влюблен в 1937–1938 гг.[4], вероятно, также его будущей жене Ибиронке Акиншемоин, которую он встретил за несколько месяцев до начала войны, и даже, пожалуй, Габриэль (Коко) Шанель, которой посвящён 77-й сонет, добавленный в её личном экземпляре[5]. Но всё равно: женщина Афет и Меджусье – вечный образ любви, страсти и несчастья, который появляется под видом любой и всё-таки единственной и ни на какую другую не похожей женщины. Каждый сонет – гимн этой женщине, её красоте, красоте всего, что её окружает, и грусть оттого, что её никогда нет, что поэт считает себя приговорённым к нелюбви. Прерывают стихотворный поток только даты, которые стоят в каждом сонете, словно их заглавия. К этим датам – числам дней или ночей, когда были написаны сонеты – относятся и все неудачные свидания, на которые не явилась любимая женщина, которой посвящены стихи. Чувствуется ритмика восточной сказки, медленно следующей по движениям созвездий на небесах. Эти 76 четырнадцатистиший похожи на 76 ночей среди тысячи и одной ночи Шахерезады. Словно в знаменитой поэме, фабула как бы ещё сотворяется, пока пишется сборник: «Покамест наверху под чердаком / суровый живописец кроет тябла / просторы медные врезает Пабло / уверенным и золотым толчком», но время идёт не по обычному пути, даты и годы перемешиваются.

По ритмическому и рифменному строению сонеты следующего крохотного сборника «Rahel» близки к сонетам «Афета». Но это не только блестящие технические упражнения – в них царит исключительный лиризм, и, пожалуй, именно потому, что сложность их построения и загадочность заглавия (кто эта Раель? является ли этот немецкий вариант еврейского имени Рахиль знаком сопротивления нацистскому варварству?) уравновешивается простотой слов, образов и рифм. Здесь строгость стихотворных приёмов соответствует обнажению опустошённой земли и полному одиночеству человека. Земли, кажется, уже нет, и уже нет и разговора с любимой женщиной, человек остался один под небосводом, его настоящая и единственная собеседница – Луна.

Вся поэзия Ильязда, начиная с «Афета», полна упоминаний о космосе, о звёздах, о кометах, о Луне… В тёмные 1930-е – 1940-е гг. космизм, ощутимый уже в его романах, где небесные светила играют огромную роль, охватывает вcё пространство поэзии Ильязда. В период уединения 1925–1940 гг. Ильязд страстно интересовался астрологией – об этом свидетельствуют записи в его дневниках. Теперь астральные тела, которые ещё в «Философии» и в «Восхищении» ассоциировались с Востоком, приобретают более обширный, универсальный характер. Они становятся настоящими спутниками человека, скитающегося по страдающей земле. Они – тайные надписи на чёрной бумаге неба, признаки последних человеческих надежд. Бездонное пустое небо, возбуждающее воображение и влекущее головокружение, даёт своими тайными посланиями надежду на другие, лучшие миры и указывает человеку, насколько печально его положение. Ночное небо, с которого на нас глядят созвездия, – чёрное зеркало, в которое смотрится наш бедный мир, стараясь очиститься от человеческих преступлений. Эмигрант смотрит на звёзды и думает о своём брате, оставшемся на родине, одновременно с ним глядящем на небо, а пленник направляет свой взор на узкий квадрат неба, ему едва видимый из глубины тюремной камеры, и видит в это отверстие громадный небосвод, под которым тонут лагеря, где гибнут ему подобные. В небесах Ильязд улавливает ярость времени. Небесные тела у него остаются теми знаками судьбы, какими они и были с того времени, когда человек с порога своей пещеры с тревогой наблюдал, как падает звезда.

А военные ночи освещены боями звёзд против бомб. Если в «Афете» военная тематика оставалась довольно скромной, чуть заметной в отдельных стихах, в «Rahel» она стала центральной. А сразу после сонетов для «Rahel» Ильязд взялся за сочинение «Бригадного» – длинной поэмы, посвящённой испанской войне. Книга открывается именно тем, чем закрылась «Rahel» – одинокий поэт ожидает смерти, война заливает землю кровью, на небе сияют светила. В «Rahel» поэт был один на земле, в мире ему противном. Герой «Бригадного» заключён в лагерь, а лагеря покрывают весь мир, на земле никакого будущего больше нет. Целая сеть соответствий объединяет длинную поэму «Бригадный» с двумя сонетами маленького, хрупкого сборника. Само имя Раель опять появляется в девятом стихотворении «Бригадного». Оказывается, что Раель – это уже не только женщина, но и небесное тело, и, может быть, Луна. И, может быть, сама поэзия. Поэзия и звёзды имеют много общего, так сказать, живут заодно. Их излучение идёт к нашему восприятию долгим путём. И ещё: звёзды производят обманчивое представление о случайности. Жителю земного шара астральные тела кажутся разбросанными по небесам без порядка, наобум. Но небо организованно, упорядоченно, в нём нет никакой случайности, и то, что мы называем случаем, имеет строгие правила.

То же самое и с поэзией, которая не может существовать без правил. По крайней мере, уже со времён тифлисского «41°», когда Игорь Терентьев теоретизировал на тему случайности «стрельбы наобум», мы знаем, что случай подчинён законам. Всё творчество Ильязда утверждает необходимость канонов, которые для всёчества были принципиальными. Впрочем, в «Бригадном» ещё больше, чем в любом другом сборнике, чувствуется значение сильной формальной структурности. От этой огромной поэмы, составление которой длилось более пяти лет и которая должна была содержать тысячу строк, размещённых по сто десятистиший, составляющих десять «сотен», остались только первые шесть сотен, начало седьмой и последняя. Неизвестно, были ли вообще написаны эти отсутствующие стихи; Ильязд свою поэму не издавал, и мы знаем её только по рукописям. Но значительные размеры проекта Ильязда свидетельствуют о его особой важности для поэта. Известно, что поэт страстно любил Испанию, считал испанцев братьями грузинам по характеру и во время Испанской войны чуть не вступил в интернациональные бригады (ему не разрешили по той причине, что на его попечении остались малолетние дети, а жена бросила семью). Вероятно, Ильязд, который был сильно разочарован этим отказом и чувствовал себя в чём-то виноватым, намеревался подарить испанцам поэтический шедевр, как сделал его друг Пикассо, написав свою «Гернику».

Числа 10, 100 и 1000 имеют здесь внутреннее значение. Десять сотен – это целая бригада. В «Бригадном» Ильязд отказался от сонета, придумав новые, специальные строфы. Это десятистишия, рифмы которых чередуются по схеме АББАББАВА, где девятая строка рифмуется с первой строкой следующего десятистишия. Таких десятистиший, как уже говорилось, должно было быть сто. Благодаря этому приёму каждое стихотворение не существует само по себе, стихи походят на огромный поток, как бы бесконечной лавиной накрывающий землю. К тому же последняя, тысячная строка поэмы совпадает с первой («За проволокой современный ад»), что усиливает это впечатление. Всё это придаёт поэме эпический характер. В ней, как и в картине Пикассо, речь идёт не о военных подвигах и громадных битвах, а о беде и грусти, об ужасе и смерти. «Бригадный», написанный во время Второй мировой войны в Париже, когда выражать свою симпатию к испанским республиканцам было очень опасно – яркое свидетельство страсти Ильязда к Испании. Но сила этого неоконченного шедевра превосходит границы исторического момента, к которому он относится. Герой поэмы – простой человек, бригадный, сражающийся за свободу, который попал в плен и, думая о жизни, о любви, о сражениях, о красоте и ужасе мира, становится поэтом. Он являет собой образ драматической судьбы всего человечества, всех человеческих единиц, пойманных в общественные ловушки, устроенные повсюду на земном шаре. Посвящение: «Тех памяти кто не вышли из лагерей», добавленное Ильяздом в 1954 г., когда он задумал издать «Бригадного», придаёт поэме значение, выходящее за границы Испании. Но сами по себе испанская гражданская война, советское двуличие по отношению к ней и контрреволюция франкистов остаются универсальным уроком.

Все сборники объединяет большая тематическая целостность. В них везде лирическое Я появляется в образе одинокого человека, который живёт неизбежно в разрыве с окружающим миром. Ведь Икар – это не любой из нас, а прежде всего поэт, так как поэт – это именно тот, кому назначено возвыситься над землёй, будь он лётчик, разбойник, мятежник или любовник.