Игорь Грабарь

Валентин Серов

V. Гимназия и воскресные занятия у Репина в Москве

С осени 1878 г. для Серова началась новая жизнь. По приезде в Москву Валентина Семеновна отдала сына в 6-ю прогимназию, куда его приняли в третий класс. Как только начались занятия, она повезла его к Репину, захватив с собой несколько альбомов рисунков. Репин жил в то время в Хамовниках и писал «Царевну Софью» и «Проводы новобранца». Он долго рассматривал рисунки, нашел, что его маленький парижский приятель делает огромные успехи, и сам предложил заниматься с ним вновь. Матери Репин заявил, что находит у сына совершенно исключительное дарование, и считает, что ее прямая обязанность принять все меры для того, чтобы оно получило надлежащее развитие. О том, чтобы прекратить гимназические занятия, не могло быть, конечно, и речи: и сама она и Репин были слишком убеждены в необходимости общего образования, чтобы отважиться на столь сомнительный с их точки зрения шаг. Но как примирить школьные занятия, отнимающие весь день, с уроками рисования? Репин предложил такой проект: по субботам, прямо из прогимназии Серов должен был приходить к нему, ночевать у него и работать все воскресенье. В субботу предполагался урок рисования, а воскресенье предназначалось для живописи. При этой комбинации выгадывалось наибольшее количество времени, и занятия приобретали тот серьезный характер, который, по мнению Репина, было необходимо выдержать для выработки художественной дисциплины. Так и было решено, и так продолжалось всю зиму, при чем ни одна суббота и воскресенье не были пропущены. С этого времени начинаются систематические занятия рисованием и живописью. До сих пор рисование было для Серова приятным развлечением, чем-то в роде баловства, отличавшегося от всех других шалостей только тем, что за него не только не бранили, но, к удивлению, даже поощряли. Никогда раньше ему не приходило в голову, что это – «дело», и гораздо важнее всегда были другие занятия: уроки русского языка в Париже, потом занятия с Немчиновым и, наконец, латынь. И вот, в первый раз мелькнуло сознание, что уроки у Репина так же нужны, важны и серьезны, как и уроки в прогимназии, а иногда начинало казаться, что они, быть может, еще поважнее и позначительнее.

В первую же субботу после этой поездки в Хамовники начались занятия. Как только появился Серов, Репин, заметивший его страсть к лошадкам, поставил ему гипсовую лошадь, – одно из самых популярных произведений знаменитого скульптора Николаевской эпохи, барона Клодта. Весь вечер он с наслаждением рисовал эту белую лошадку, а Репин то и дело подходил к нему, делать различные указания. На другое утро вместо лошадки была поставлена другая натура, которую надо было писать масляными красками.

Так продолжалось всю зиму: по субботам – рисование, по воскресеньям – живопись. Рисование происходило главным образом с гипсов. С недавних пор не только среди публики, мало осведомленной в чисто технических вопросах искусства, но и в среде художников укоренился взгляд, отвергающий всякую пользу рисования с гипсов. Такое рисование многие признают бессмысленным и даже прямо пагубным, и рекомендуют уничтожить его во всех школах, заменив рисованием с живых людей. В защиту гипсов можно бы, однако, написать целую книгу, и едва ли можно сомневаться в том, что они изгнаны из школы не навсегда и даже ненадолго, и уже близится час, когда к ним вновь вернутся. Несомненно, одно: во времена процветания гипсов рисовали несравненно строже и серьезнее, чем в эпоху гонения на них. Если вспомнить, что с гипса рисовали Ван Дейк, Риго, Рейнольдс, Энгр и наши Кипрепский, Брюллов и Александр Иванов, то станет ясно, что, по меньшей мере, рискованно так уж с плеча решать вопрос о гибельности гипса и необходимости сдать его в архив. Репин, ученик Павла Петровича Чистякова, страстного брюлловца, поклонника формы и ревнителя строгости в рисунке, наследовал от него любовь к гипсу и в свою очередь передал ее Серову. Помню, несколько лет тому назад, когда последний демонстративно вышел из преподавателей Московского Училища Живописи и Ваяния, я случайно встретился с ним и естественно заговорил о причинах, побудивших его к выходу. По его словам, официально указанная им причина – неуважение его просьбы о допущении Голубкиной для занятий в скульптурную мастерскую – была только последним толчком. Он давно уже собирался уходить, ясно понимая, что между ним и значительной частью его учеников рухнули последние устои соединявшего их моста, и открылась бездна. Они рвались к абсолютной, не терпящей рассуждений и не переносящей никаких «но» свободе, а он твердо верил, что в школе ее быть не должно и что даже та относительная свобода, с которой он под напором духа времени смирился, шла во вред делу. «Поставить бы им гипсы и засадить острым карандашиком оттачивать глазок Люция Вера», – говорил он совершенно серьезно, ибо рисование с гипса нисколько не считал «допотопным методом». Видя, что его все равно не поймут, потому что говорят они на совершенно различных языках, и зная ясно, что моста никак не наведешь, он предпочел уйти, так как питал органическое отвращение ко всем видам принуждения. Нечего и говорить, что он поступил так, как и должен был поступить человек не терпящий компромиссов.

Кроме гипсов Репин давал Серову «рисовать с оригиналов», – прием, теперь тоже заброшенный и вызывающий у большинства только презрительную усмешку, но ведущий свое происхождение от времен великих мастеров Возрождения. Срисовывая произведение мастера, ученик несомненно знакомится с целым рядом приемов, очень ценных и важных добраться до которых одному ему не по силам. «Оригиналами», с которых Серову приходилось обыкновенно рисовать, были различные Репинские портреты. На первый раз Репин дал ему довольно нетрудный по рисунку, ясный по форме и определенный по светотени портрет пейзажиста Левицкого. С ним он справился довольно легко быстро уловив характерные черты выразительного лица. Второй портрет оказался гораздо замысловатее, и доставил юному художнику немало хлопот. То был портрет сестры супруги Репина, написанный в светлой гамме, без определенных контуров и резких теней. Передать это плоское, притом, на беду, еще женское лицо при помощи одного только карандаша было невероятно трудно. Мужские лица казались ему гораздо проще: почти все носили усы и огромные густые бакенбарды с гладко выбритым подбородком. Стоило только нарисовать эти бакенбарды, и физиономия сразу делалась, как будто, похожей. А тут самое обыкновенное, безусое, безбородое и даже безбровое лицо – было от чего прийти в отчаяние. Репин все время помогал ему давая множество дельных советов и объясняя основные законы человеческого лица. Когда, после долгих усилий, ему наконец удалось справиться с рисунком, и знакомая голова вышла у него похожа, как на масляном портрете – он в первый раз уверовал в себя, и с удвоенным рвением принялся за рисование.

Он беспрестанно что-нибудь рисует, ни на минуту, не расставаясь с карандашом, рисует все, что ни подвернется, но больше всего увлекается портретом. Без конца рисует своих школьных товарищей, некоторых по десять раз и тут же дарит им свои рисунки, – только бы позировали. Рисовал он не только в свободное от уроков время, когда, бывало, «немец» по болезни не придет, или у «географии», к общей радости неожиданно вздует щеку от флюса, но и за уроками. Нарисовав всех учеников, он принялся за учителей и так вошел во вкус, что уже ни о чем другом и думать не мог. Чем больше его захватывало рисование, тем хуже шла латынь. Единственное, что у него в гимназии шло неплохо, и что даже доставляло некоторое удовольствие, были сочинения по русскому языку. Он писал их с охотой и даже с известным увлечением. Директор прогимназии не раз прочитывал их в классе вслух, как образец ясного, точного и красивого изложения темы. Однако, тот же директор приходил в ужас от всех остальных занятий Серова, особенно от множества двоек и колов по арифметике и латыни. К концу года он посоветовал матери взять сына из гимназии, окончить которой тот все равно был не в силах. Для Валентины Семеновны это было страшным ударом, но с ним приходилось мириться: скрепя сердце, она весной взяла сына с тем, чтобы вместо гимназической учебы отдать его всецело и исключительно обучению живописи.

VI. Жизнь у Репина и поездка в Запорожье

Весной 1879 г. Серов окончательно переехал к Репину, у которого стал жить на правах члена семьи. Систематические занятия в мастерской не успели, однако, как следует наладиться, так как в начале лета Репин уехал, в Абрамцево, куда взял с собой и Серова. Здесь он писал множество этюдов: отправляясь иногда далеко от дома, и Серов был неизменным спутником во всех его походах. Обыкновенно он садился рядом с учителем и рисовал в своем альбоме то, что писал тот. Таких рисунков сохранилось в его папках очень много, и на них видно, как росло и крепло его дарование. Так прошло все лето, и когда осенью Репин поехал с ним в Москву, Серов уже был для него каким-то совершенно необходимым существом, без которого он почувствовал бы пустоту вокруг. Тотчас же по приезде начались серьезные, регулярные занятия в мастерской. Теперь уже ничто не отвлекало его от живописи, и он отдается ей с утра до вечера, почти без перерыва. Весь день он проводит в мастерской и пишет nature morte’ы, которые ему ставит Репин. Из них сохранился этюд зайца, написанный, видимо, без особого увлечения, исключительно для штудировки. На ряду с nature morte’ами он рисует, а иногда и пишет все то, над чем работает в мастерской с натуры его учитель. Репин работал в то время над своим «Крестным ходом», и постоянно рисовал и писал в мастерской действующих лиц картины. Написанные летом в Абрамцево этюды не всегда можно было целиком пустить в картину, многое приходилось менять, надо было писать новые повороты и движения фигур и поэтому он вечно возился с натурщиками и натурщицами. Особенно много ходило мужиков и среди тогдашних этюдов Серова заметно выделяется серьезно штудированная, недурно нарисованная, хотя и скучновато написанная голова одного из этих случайных натурщиков.

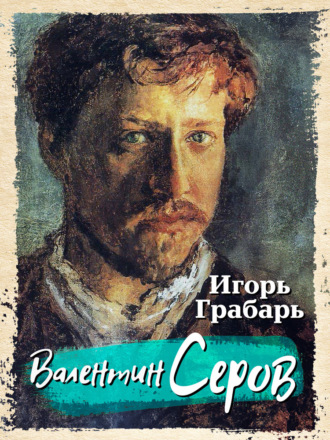

От 1879 и 1880 годов уцелело несколько альбомов, в которых встречаются прямо превосходные рисунки. Очень любопытны те из них, которые относятся к Абрамцеву. Попадаются и чудесные пейзажи, очаровательные мотивы, взятые вполне самостоятельно и своеобразно, и нисколько не похоже на все то, что в эту пору рисовали в свои альбомы тогдашние художники-подростки. Особенно бросается в глаза неожиданностью своей затеи рисунок, изображающий занесенную снегом крышу погоревшего дома, с ловко намеченной вороной. У Репина сохранился этюд Серова на ту же тему. Здесь уже ясно виден будущий Серов, Серов сараев, снега и ворон – Серов унылой и убогой природы и серых будней. Технически эти альбомы очень близко напоминают Репинскую манеру рисовать, – те же сочные пятна «смазанного» мягкого карандаша, тот же дряблый, рваный, «корявый» штрих. Здесь много портретов тонко характеризованных, среди которых особенно заметен рисунок с Саввы Ивановича Мамонтова и набросок с Репина, сделанный Серовым в то самое время, когда тот рисовал его карандашный портрет, находящийся ныне у кн. Марии Клавдиевны Тенишевой. Репинский портрет, по-видимому, необыкновенно близко передает облик 15-ти летнего Серова. Это почти тот же Серов, каким мы его узнали в конце 1880-х годов, – тот же упрямый лоб, недоверчивый взгляд, та же волчья повадка и то же доброе, под суровой угрюмой внешностью, сердце.

При всем сходстве с Репинскими приемами рисования, во всех Серовских рисунках этого года уже чувствуется иное лицо, сказывается другой художественный темперамент. Эта разница выступила еще яснее летом следующего, 1880 года, когда Репин взял Серова в Крым, а оттуда проехал с ним на Ненасытецкие пороги Днепра. Здесь, в этом центре шумного Запорожья он писал этюды для своих «Запорожцев», и Серов, как раньше в Абрамцеве, сопровождал его во всех прогулках и поездках. Но теперь он уже не только рисовал в альбом то, что писал Репин, но и сам писал рядом с ним. Этюдов из «Запорожья» сохранилось очень много. В общем все они совершенно Репинские: такие же маленькие клочки холстика, те же белые, не записанные фона и те же охристо-красноватые тона темных, загорелых лиц. Но это только там, где он писал рядом с Репиным, те же этюды, которые написаны им самостоятельно и по собственному выбору, уже громко говорят о Серове, и Репина не напоминают даже отдаленно. Особенно выделятся его этюд порогов, поражающий упрямой решимостью забыть Репина и видеть так, как самому хочется. Свежие, смело взятые тона пенящейся воды кажутся написанными Серовым значительно более поздней эпохи. Еще свежее другой этюд этого лета, изображающий дворик с хатой и сараем вдали. Вся его гамма, серо-зеленая, деликатная и благородная, удивительно напоминает Серовские этюды конца 1880-х годов. Но стоило ему поближе подсесть к своему учителю, как тотчас же сказывался властный гипноз последнего, и он снова пишет совсем по-р“ епински.

Совершенно так же, как некогда в Париже, Серов сочинил своего собственного «Садко» и здесь, на Днепре, его захватывает Репинская тема, и он принимается сочинять своих «Запорожцев». Но этот эскиз едва ли не больше, чем этюды, писавшиеся в стороне от Репина, показывают отчаянную решимость ученика уйти от гипноза ментора. В нем снова проснулась его страсть к лошадкам и, в противоположность Репинскому эскизу, на котором нет ни одной лошади, у Серова им отведено чуть ли не главное место. Из других самостоятельных композиций Серова, относящихся к этому времени, обращает на себя внимание карандашный рисунок «Запорожцы на пути в Сечь». Так назвал сам автор этот эскиз, изображающий двух запорожцев, едущих верхом по пустынной степи.

К концу лета они вернулись в Москву, и возобновилась обычная жизнь Репинской мастерской. Днем Серов, работал с натуры, а по вечерам зарисовывал свои впечатления, вынесенные во время дневных прогулок. Некоторые из этих рисунков поражают остротой наблюдательности. Задолго до окончания своей последней картины Репин уже делал эскизы задуманных им новых произведений, и исподволь занимался всеми необходимыми подготовительными работами: собирал материалы, высматривал, где только мог, подходящие типы и характерные головы, делал бесчисленные рисунки и писал множество этюдов. Так было и теперь: поездка в древнее Запорожье была одной из первых стадий многолетней работы, результатом которой явились «Запорожцы». Вернувшись в Москву, он от «Запорожцев» снова обратился к прерванной этой поездкой работе, – к «Крестному ходу». Опять в мастерской ежедневно сидели мужики в кафтанах и лаптях. Особенно часто приходил молодой парень-горбун, которого Репин очень любил, и много раз рисовал, и писал. Это знаменитый «горбун», фигурирующий в картине, одна из центральных и наиболее тонких подлинных «русских» фигур этого произведения. Те прекрасные рисунки и этюды с него, которые находятся в Третьяковской галерее и в собраниях Ильи Семеновича Остроухова и Ивана Евменьевича Цветкова, сделаны годом позже, летом 1881 г. в Хотькове. Художник взял своего горбуна за город, чтобы писать его на солнце, как ему это нужно было для картины. Здесь же, в мастерской он изучал его, «пристреливался» к нему и писал этюды. Серов также подсел к интересному натурщику с нервной, выразительной головой, и написал с него этюд, сохранившийся в числе других работ 1880 года. Такой умело вылепленной и мастерски написанной головы у Серова до этого еще не бывало.

Этюд горбуна был последней работой Серова в Репинской мастерской. Когда он был окончен Репин долго вертел его в руках и сказал: «Ну, Антон, пора поступать в академию» [Имя Валентин, в уменьшении Валентоша и Тоша, понемногу превратилось в Антошу и маленького Серова стали звать Антоном. Так звали его не только Репин, но и все друзья]. Репин не был высокого мнения о тогдашней Академии художеств, но ему казалось, что в стенах ее все же продолжали еще жить обрывки старых традиций, как в обгорелом старом замке остаются на стенах следы прекрасной некогда росписи и долго еще можно различать узоры мозаичных полов. Но главное, в Академии еще жил и учил Репинский учитель Павел Петрович Чистяков, и Репин направлял Серова именно к нему, говоря, что из-за одного этого человека стоит ехать в Петербург. Но Серову не было еще полных 16-ти лет, и по уставу он не мог быть принят в Академию. Репин снабдил его письмом к всесильному тогда конференц-секретарю Академии Исаеву, в котором, свидетельствуя о совершенно исключительных способностях и больших знаниях своего ученика, просил сделать ему личное одолжение-допустить его к экзамену. Одновременно он дал ему и письмо к Чистякову, прося последнего принять в нем участие и допустить работать в своей частной мастерской, а не только в общих классах Академии. Снабженный этими письмами и напутствуемый множеством практических советов и указаний, Серов уехал в Петербург.