И. К. Ларионов

Россия и мир. Синергия развития

ПОКС – проведение ступенчатых конкурсов-состязаний среди претендентов на руководящие должности по ступеням иерархии власти, по аналогии с Древним Китаем;

Б2СфВ – балансировка 2-х сфер власти в обществе и государстве – одна обеспечивает правопорядок, защиту от внутренних и внешних врагов и тяготеет к естественно-традиционному варианту МПКУ, а другая сконцентрирована на инновациях и тяготеет к демократическому варианту МПКУ;

СфВОС – сфера власти, обеспечивающая стабильность;

СфВОИ – сфера власти, обеспечивающая инновационность;

ОСР – обеспечение синергии развития общества под защитой и протекцией государства;

ОСТ – обеспечение специальных требований, обусловленных необходимостью преодоления засилия в современном человеческом обществе псевдодемократической власти, контролируемой финансовой олигархией;

БЮСфВ – безусловный контроль первой сферы власти над второй, с правом ее замены в любой момент в случае угрозы с её стороны безопасности государства и общества;

ДМЗПД – действенные меры по замене псевдодемократии подлинной демократией;

ФКС – формирование конкурентной среды для СМИ;

АПАГВ – активное противодействие агрессивным гибридным войнам, в том числе в идеологической и информационной сферах;

НУГВ – недопущение участия в государственной власти лиц из сверхбогатых семей;

АПКр – активное противодействие коррупции;

СЗ – совершенствование законодательства в направлении его обслуживания реального общего дела народа страны (дела, превращающего общество в народ), так чтобы не было нужды нарушать или обходить закон в интересах этого дела;

СКС – создание комплекса стимулов, делающих коррупционное поведение заведомо невыгодным;

ГИГ – генерирование идеологии госслужащих, заключающейся в служении отечеству, с девизом «честь дороже жизни», с идеологической фильтрацией кадров управления на госслужбе;

ДКП – действенный контроль за потреблением госслужащих и их семей;

ТДОф – тотальная деофшоризация любой производственно-хозяйственной деятельности на территории страны, при запрете на обучение за границей и владение в других странах недвижимостью и банковскими счетами для всех членов семьи госслужащего;

СВН – синергия власти и народа на основе подлинной демократии и реального служения правящего класса национально-государственным интересам страны.

Наследственный вариант МПКУ

Этот вариант вытекает из естественно-традиционного варианта МПКУ, но есть все основания для выделения его в качестве самостоятельного варианта. У него много положительных свойств:

– передача мастерства управления по наследству, с накоплением опыта управления многих поколений руководителей;

– сильное ослабление интриг в борьбе за власть, если наследник определен и однозначен;

– концентрация руководителя на управлении Делом, вместо того, чтобы постоянно заботиться о сохранении власти и балансировать на грани сохранения или потери должности;

– возможность задействования стратегического измерения горизонтов управления, на многие десятилетия и даже на столетия;

– решение проблемы «нулевой суммы общества» (концепция американского ученого Лестера Туроу, когда избираемый глава государства думает о том, чтобы не ущемить ни один слой избирателей, а между тем без этого невозможен прогресс в развитии; например, в РФ невозможно осуществить возрождение без резкого сжатия спекулятивно-посреднической сферы);

– накапливаемое с годами благородство и одухотворенность управления.

Однако, наследственному варианту МПКУ присущ также ряд недостатков, которые в критические периоды истории могут даже приводить к социальным катастрофам:

– очевидная неспособность наследника выполнять необходимые функции управления (это нейтрализуется установлением процедуры отказа в должности такому наследнику и четкой регламентации передачи должности другому лицу);

– наличие более умных, талантливых, продвинутых управленцев по сравнению с тем, кто занял руководящий пост по наследству (данный минус нейтрализуется тем, что руководитель по наследству не генерирует сам идеи, новации, преобразования, но позволяет это делать своему окружению, а сам выступает как инстанция, собирающая рекомендации (советы), фильтрующая их, критически оценивающая (с помощью экспертов), принимающая решение по осуществлению выдвинутых предложений.

АНПСнв = { РПС → [(ПМУ ⇄ СОИ ⇄ КРД ⇄ СОУ ⇄ РПНСО ** ⇄ НБОУ)} ⇄ СВ ⇄ { ННС → [ЧПНО ⇄ (ИРФК ⇄ ИРФПР)]},

где АНПСнв – алгоритм насыщения положительным содержанием МКПУ в его наследственном варианте;

РПС – развитие положительных свойств;

ПМУ – передача мастерства управления от предков к потомкам;

СОИ – сильное ослабление интриг в борьбе за власть;

КРД – концентрация руководителя на деле, а не на борьбе за сохранение власти;

СОУ – стратегическая ориентация управления;

РПНСО – решение проблемы «нулевой суммы общества» (лебедя, рака и щуки, притом что воз и ныне там);

НБОУ – накопление благородства и одухотворенности управления;

СВ – синергия взаимодействия;

ННС – нейтрализация негативных свойств;

ЧПНО – четкая процедура недопущения (отстранения) наследника при его явной несостоятельности при полном консенсусе всех сословий (слоев) общества;

ИРФК – исполнение руководителем функции координатора идей и действий выдающихся личностей, каждая из которых в своей области значительно превышает уровень руководителя-координатора;

ИРФПР – исполнение руководителем функции принятия решения, с опорой на пользующееся доверием экспертное сообщество.

Очевидно, что по наследству могут передаваться далеко не все, а только отдельные, ключевые должности, в перечень которых может входить и пост главы государства. В современной России это может быть вполне целесообразным, что предполагает задействование при этом института православной церкви. Степень успешности такого проекта будет зависеть от степени искренности и глубины веры в Идеалы Православия граждан России. Особенно тех, кто занимает в ней ключевые посты.

В целом наследственный вариант МИКУ приемлем в наибольшей степени в преимущественно религиозном обществе, не в значении ортодоксии, а в смысле искреннего обращения большинства населения к Богу.

Интегрированный вариант МИКУ

Исходя из того, что все три варианта МИКУ имеют свои положительные и отрицательные свойства, с возможностью нейтрализации последних, мы рекомендуем принять синтез из всех этих вариантов, каждый из которых предварительно насыщается положительным содержанием.

АСовМПКУ = {[(НПС → ЕТВ) ⇄ (НПС ⇄ ДВ) ⇄ (НПС → НВ)] ⇄ (ОВ ⇄ ОМПВ)} ⇄ СУ ⇄ {[СПИ ⇄ (СИИ ⇄ СИП ⇄ СИТРК ⇄ СИН ⇄ СИЛИ)] →→[(СЕВН ⇄ СССР) → (СО ⇄ СЭ ⇄ СП)]} ⇄ ЧВ

где АСовМПКУ – алгоритм синтеза-синергии основополагающих вариантов МИКУ;

НПС – насыщение положительными свойствами;

ЕТВ – естественно-традиционный вариант;

ДВ – демократический вариант;

ИВ – наследственный вариант;

ОВ – отбор вариантов;

ОМПВ – определение мест применения вариантов;

СУ – синергия управления многоуровневым общественным воспроизводством;

СПИ – синергия патриотической идеологии;

СИИ – синергия индивидуально-личностных идей;

СИП – синергия идей Православия;

СИТРК – синергия идей традиционных религиозных конфессий России;

СИН – синергия идей науки на основе сбалансированности ее интравертности и экстравертности;

СИЛИ – синергия идей литературы и искусства;

СЕВН – синергия единения власти и народа;

СССР – синергия синтеза справедливости и развития;

СО – синергия общества;

СЭ – синергия экономики;

СП – синергия права;

ЧВ – челночное взаимодействие ряда организационно-управленческих воздействий по осуществлению синтеза основополагающих вариантов МИКУ.

Последний элемент формулы, обозначенный как ЧВ, имеет ключевое значение для практического осуществления синтеза основополагающих вариантов МИКУ, которые необходимо использовать в их взаимопроникновении и взаимодействии с учетом уникальности нашей страны. При этом следует сочетать общие знания о формировании кадрового состава управленческого корпуса с нахождением и осуществлением требуемых точечных действий (речь идет о нейтральных, ключевых точках того или иного субъекта, объекта, процесса) в соответствии с золотым правилом: нужное действие, в нужном месте, в нужное время.

1.3. Синергетические основы права

Синергия права, наряду со сходством, имеет существенные различия в сравнении с синергией общества и синергией экономики. Дело в том, что синергия общества и экономики более точно и последовательно, по сравнению с синергией права, охватывает все четыре сферы-процесса многоуровневой системы общественного воспроизводства (в ракурсе микро, мезо, макро, мега уровней и трех субъуровней отдельного человека в качестве работника и потребителя, структурного подразделения организации, организации (фирмы, корпорации и т. д.) в целом, что является оборотной стороной микро-уровня системы общественного воспроизводства). В чем заключается данная большая полнота и последовательность? Как синергия общества, так и синергия экономики имеет то отличительное свойство, что она диалектически включает в себя всю полноту двуединства цели и средства ее достижения, в то время как диалектика права охватывает это двуединство с существенным ограничением. Ведь право, сущность которого сводится к регулированию поведения людей в разноуровневых системах их взаимодействий, в конечном итоге является средством достижения тех или иных конечных целей, но не содержит в себе самих этих целей. Конечно, свои цели у права есть – это промежуточные цели, выражающиеся в создании благоприятных условий для достижения главных, сущностного порядка, целей жизнесуществования человека, названных нами конечными не в смысле конца, завершенности, после которой возникает пустота, заполняемая новыми целями с ориентацией на их конечную завершенность и т. д. до бесконечности, а в смысле фундаментальности, базового порядка целеполагания, которое на разных этапах развития принимает неодинаковые целевые установки, представляющие собой калейдоскоп динамичного развертывания одних и тех же базовых целей жизнесуществования человека. В отличие от этого, диалектика права имеет ту универсальную (конечную) цель, которая заключается в создании возможно более благоприятных условий условно (они сродни средствам достижения целей) для осуществления базовых, фундаментальных целей жизнесуществования человека. Иначе говоря, конечная (базовая) цель права – это создать наилучшие, в пределах возможного, условия для осуществления базовых целей жизнесуществования людей.

Термин право – корреспондируется с понятиями: правило (нормы поведения) и правильно (поведение в соответствии с нормами). При этом институты общества, в том числе в политике и экономике, в их сущностном понимании, представляют собой устоявшиеся правила поведения людей, в одной части оформленные законодательством и нормативами, а в другой неформленные, при создании соответствующих организационно-управленческих структур, обеспечивающих осуществление соответствующих правил, а, кроме того, способных действовать, в ряде случаев, поверх и вне правил, преследуя цели как функционального, так и стратегического порядка, включая и цели эволюционного (постепенного, поэтапного) или революционного изменения ранее утвердившихся (устоявшихся) правил поведения людей.

Право пронизывает собой как все общество, так и его экономику, а также все другие сферы общественной жизнедеятельности – идеологию, культуру, искусство, власть, политику, экологию, гражданские отношения и т. д. При этом право обеспечивает тот фундамент устойчивости всей многоуровневой системы поведения людей, опосредуемой их общественными взаимоотношениями, на котором только и может осуществляться жизнедеятельность общества, в аспекте, как текущего функционирования, так и развития, совершенствования.

Право, как особая система многоуровневого взаимоотношения людей, объективно имеет два аспекта – содержания и формы.

Содержательным аспектом права являются реальные поступки и взаимоотношения людей, которые осуществляются в соответствии с устоявшимися правилами (институтами) поведения и вопреки им или поверх (нейтрально, в обход) них.

Формальный аспект права представлен зафиксированными законодательно или административно правилами поведения, обеспечиваемых применением соответствующих санкций на основе силы, обеспечиваемой должным образом ресурсами – силовыми, материально-техническими, экономическими, организационно-управленческими, воспитательными и др.

Двуединство содержательного и формального аспектов права присуще реальным правовым отношениям общества.

Кроме них, нужно различать имитационные правовые отношения, которые отсутствуют в реальной жизнедеятельности общества, но тем не менее включаются в законодательные акты, в том числе и основной закон государства (конституция) той или иной страны. Это делается с апологетико-пропагандистской целью, чтобы придать гуманный (социальный) характер такому обществу и государству, которое в своей сущности таковым не является. Так в конституциях многих стран провозглашены права человека на жизнь, получение образования, медицинское обслуживание, социальную защиту в условиях нетрудоспособности и преклонного возраста и т. д., но при отсутствии соответствующей нормативно-правовой базы, должным образом конкретизирующей действия институтов и лиц, обеспечивающих эти права на деле, а главное, при явно недостаточном материально-техническом, кадровом, денежно-финансовом обеспечении данных прав, которые только провозглашаются в полном объеме, но на деле осуществляются далеко не в полной мере или не реализуются совсем.

В качестве примера сошлемся на современную Россию, где, согласно официальной статистике, порядка 20 млн. человек имеет денежный доход ниже прожиточного минимума. Что это значит? В стране явно не соблюдается такое фундаментальное право, как право на жизнь.

Разумеется, в критических условиях жизнедеятельности общества и государства (военных действий с применением вооруженной силы, разрухи, природного бедствия и т. д.), при всем желании невозможно всем и каждому обеспечить фундаментальное право на жизнь. Более того, чтобы обеспечить такое право возможно большему числу граждан, государство осуществляет всеобщую воинскую повинность, сильно ограничивая право военнослужащего на его собственную жизнь. В этом же направлении действует и идеологическая сфера, а также искренние чувства патриотизма, морально-этические принципы личности.

Однако, в периоды стабильности, при достаточном благосостоянии общества, оно в лице государства, а также и частной благотворительности может и должно обеспечить право человека на жизнь. Это право нельзя сводить только к отсутствию смертей от голода непосредственно, как это было, например, в 30-е годы в СССР, а также и в США, в период Великой депрессии, когда в этой ведущей стране капитализма от голода умерло около 8 млн. человек. Право на жизнь в корне подрывается не только голодом как таковым, но и рядом факторов, в числе которых плохое питание, бедственное состояние экологии, отсутствие квалифицированной медицинской помощи, а также невозможность получить образование в необходимом объеме, отсутствие работы и т. д., т. е. вся совокупность факторов не позволяющих вести человеку здоровый образ жизни. Конечно, в силу деформации личности индивида, изъянов в его воспитании и т. п., когда он подвержен алкоголизму, наркомании и т. д., ответственность за нарушение права на жизнь лежит на конкретно взятом человеке, но и здесь доля ответственности падает также на общество и государство, которые не приобщили определенную часть людей к здоровому образу жизни как в ее физическом, так и духовно-психологическом аспекте.

Дать точную цифру, отражающую количество людей в РФ, лишенных фундаментального права на жизнь государством дать затруднительно. Во-первых, из числа лиц, имеющих доход ниже прожиточного минимума, многие заняты производством товаров или оказанием услуг без юридического оформления своей деятельности, соответственно они имеют существенный реальный доход, не фиксируемый статистикой. Во-вторых, сам официальный прожиточный минимум (в пределах 11–12 тысяч рублей по разным возрастным категориям на середину 2018 г.) не отражает реального прожиточного минимума, который имеет два уровня измерения; а) физиологический минимум в соответствии с обеспечением здорового образа жизни; б) духовно-культурно-психологический минимум, соответствующий уровню человеческого достоинства на данной ступени исторического развития общества;[9] Не претендуя на точность числа граждан РФ, чьи реальные доходы ниже прожиточного минимума, отметим, что их численность достигает порядка 30–50 млн. человек.

И столь большое число граждан России лишено фундаментального права на жизнь не потому, что у общества и государства не хватает ресурсов для обеспечения этого права, а в результате крайне неравномерного, притом в корне несправедливого распределения общественного богатства страны, произошедшего в результате революции сверху, осуществленной в начале 90-х годов, когда в один общий революционный поток, дирижируемый спецслужбами США, опирающихся на агентов влияния (на 5-ю колонну), слилось ряд революционных течений: а) коррумпированной номенклатуры, нацеленной на трансформацию части полномочий в свой личный капитал; б) разного рода теневиков, представителей организованной преступности; г) ущемленной интеллигенции, задавленной марксистско-ленинскими догмами, жаждущей освободиться от их гнета, получившей в результате революции долгожданную свободу, но зато лишавшуюся элементарных средств жизнесуществования, в результате чего многие квалифицированные кадры были вынуждены оставить свою профессию и переквалифицироваться либо в торговцев-челноков, либо в интеллектуальную обслугу олигархических структур.

Помимо двуединства содержательного и формального аспектов права, реального и имитационного права, необходимо различать духовную составляющую права. Примечательно, что даже юристы, многие из которых часто далеки в своем мировоззрении от духовной сферы, единодушно признают формулировку «ДУХ И БУКВА ЗАКОНА».

Действительно, право как таковое, наряду со своим содержанием и формой, имеет еще и дух. Соответственно, каждая система исторически-конкретного права имеет еще и свой, присущий именно ей дух. Этот дух корреспондируется со смыслом, присущим данному времени и месту исторического процесса жизнедеятельности людей, а также с духовно-нравственным и моральным кодексом поведения. Причем духовно-нравственная основа поведения личности относится к сфере смысла, а мораль – к внешне фиксируемым нормам поведения людей в обществе.

Самым высоким уровнем права является такой, когда люди следуют правилам и нормам согласно своим глубинным убеждениям, в качестве выражения своих внутренних потребностей. Внутри этого самого высокого уровня есть свои градации, связанные с чистотой духа, высотой идей, глубиной и синергетичностью смысла, заложенным в систему права. При этом современное человечество очень и очень далеко от той ступени исторического прогресса, на которой следование людьми правовым нормам является выражением ими в своих действиях внутренне осознанной необходимости. На современном этапе развития человечества, а также в обозримой исторической перспективе, следование людьми правовым нормам должно обеспечиваться в добровольно-принудительном порядке, с опорой на силу принуждения (она в меру развития общества и государства все более и более действует идеально, применяясь реально только по отношению к нарушителям, которых со временем становится все меньше и меньше). В свою очередь сила принуждения базируется на собственности на те факторы, которые обеспечивает само наличие такой силы, начиная с власти и завершая разными формами богатства, как в натуре, так и в деньгах, при том, что богатство может быть трансформировано во власть (за деньги можно купить вооруженную силу, и при ее помощи захватить власть, а власть, опирающаяся на силу, способна присвоить себе богатство, до того принадлежащее другим людям).

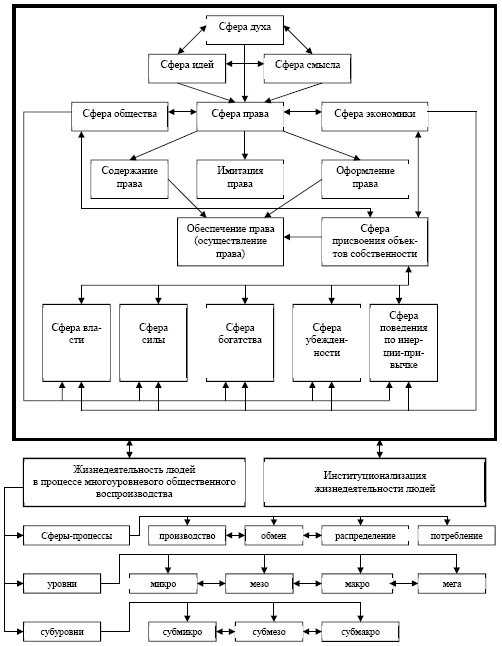

Таким образом, синергия права находит свое выражение в том, что оно связано, по принципу сети прямых и обратных связей, а также по принципу взаимопроникновения, со следующими сферами, и протекающими в них процессами: а) по вертикали – со сферами духа, идей, смысла (наверху) и со сферами власти, силы, собственности, богатства (внизу); б) по горизонтали – со всеми сферами жизнедеятельности общества, в том числе и с экономической сферой. При этом синергия права, синергия общества, синергия экономики синтезируются в интегрированную синергию триединства развития, охватывающего общество, экономику и право.

Сказанное выше смоделировано при помощи схемы 1, а также представленной несколько ниже формулы.

АСП = {[(СД ↔ СИ ↔ СС) ↔ СП] ↔ (СДП ↔ ОП) ↔ ОБП ↔ (СПС ↔ СВ ↔ ССЛ ↔ СБ ↔ СУ ⇄ СИП)} ↔ ЖЛСОВ ↔ [(МикУ ↔ МезУ ↔ МакУ ↔ МегаУ) ↔ (СмикУ ↔ СубмезоУ ↔ СубМакУ)] ↔ [СППр ↔ СПО ↔ СПР ↔ СППот] ↔ ИЖЛ

где АСП – Алгоритм синергетизации права;

СД – Сфера духа;

СИ – Сфера идей;

СС – Сфера смысла;

СП – Сфера права;

СДП – Содержание права;

ОП – Оформление права;

ОБП – Обеспечение права;

СПС – Сфера присвоения объектов собственности;

СВ – Сфера власти;

ССЛ – Сфера силы;

СБ – Сфера богатства;

СУ – Сфера убежденности;

Схема 1

Интегрированная синергия развития общества, экономики, права в аспекте правовых отношений человеческого общества

СПП – Сфера поведения по инерции-привычке;

ЖЛСОВ – Жизнедеятельность людей в системе общественного воспроизводства;

МикУ – Микроуровень;

МезоУ – Мезоуровень;

МакУ – Макроуровень;

МегаУ – Мегауровень;

СмикУ – Субмикроуровень;

СмезоУ – Субмезоуровень;

СмакУ – Субмакроуровень;

СППр – Сфера-процесс производства;

СПО – Сфера-процесс обмена;

СПР – Сфера-процесс распределения;

СППот – Сфера-процесс потребления;

ИЖЛ – Институциализация жизнедеятельности людей.

На основе всего вышеизложенного, сформулируем ряд положений.

Положение 1. Науку и практику права следует различать в двух аспектах – узко профессиональном и широком – синергетическом, с учетом взаимопроникновения общества, экономики, права и синергии их взаимодействия.

Положение 2. Формирование, функционирование, развитие права должно осуществляться в соответствии с состоянием и динамикой изменений в обществе и его экономике.

Приложение 3. Одни процессы прогрессивного развития должны начинаться с соответствующего прогрессивного преобразования права, передаваясь от него к обществу и его экономике, а другие процессы необходимо начинать в качестве преобразований в обществе и экономике, отражая соответствующие изменения в них в сфере права.

Приложение 4. Разного рода нарушения права нужно делить на три части: а) нарушения, порождаемые злостными мотивами; б) нарушения, компенсирующие недоработку (не говоря уже о злостном характере) нормативно-правовой базы общества; в) смешанные нарушения, связанные со злостной компенсацией корыстного порядка недостатков действующего законодательства, норм административного регулирования.

Приложение 5. Содержание нормативно-правового регулирования, практику его применения следует строить таким образом, чтобы все то, что требует законодательство, было бы одновременно и нравственно, и более выгодно в материальном отношении, в сравнении с нарушением правовых установок. Этого можно достичь только при соблюдении ряда условий: а) жизненные интересы классов и слоев общества должны быть объединены в единый интегрированный интерес общества и государства; б) такое объединение возможно только на фундаменте принципа справедливости, в соответствии с которым, за минусом той части создаваемого людьми богатства, которое идет на общественные и общегосударственные нужды, включая и обеспечение лиц, нуждающихся в социальной поддержке и защите, само это богатство распределяется между людьми пропорционально их вкладу (индивидуальному или коллективному) в приращении этого богатства, с учетом того, что сложный квалифицированный труд в науке, образовании, управлении создает синергетический эффект, дающий нравственное право на многократно повышенное материальное вознаграждение его создателей; в) обеспечение в обществе и его экономике достаточно адекватного учета затрат и результатов воспроизводственного процесса в каждом его звене; г) нормативно-правовое регулирование общественного воспроизводства во всех его сферах-процессах и на всех его уровнях и субъуровнях должно отличаться разумностью, непротиворечивостью, соответствием реальным жизненным интересам людей; д) в обществе и государстве необходимо поддерживать высокий духовно-нравственный тонус, фундаментом чего является синергия справедливости и такого развития общества, при котором каждому его члену предоставляется реальная возможность выявить свое внутреннее призвание к определенной профессии, получить в соответствии с этим соответствующее образование, а затем и адекватное ему рабочее место.[10]

На последнем моменте следует остановиться особо. Как известно, в экономике действует объективный закон перемены труда, в соответствии с которым отдельные категории работников высвобождаются из одних отраслей и производств и их необходимо устроить на другие рабочие места, что часто связано с переучиванием и переквалификацией кадров. Если работнику предоставить гарантированную занятость в соответствии с профессией, соответствующей внутреннему признанию, то обществу, казалось бы, придется на определенных рабочих местах держать излишнюю рабочую силу, что контрпродуктивно.

Однако, при разумной организации системы общественного воспроизводства на всех уровнях, вполне возможно разрешить противоречие между экономическим законом перемены труда и гарантией пожизненной трудовой занятости по профессии, выбранной в соответствии с внутренним призванием.

Во-первых, расстановка квалифицированных кадров в системе общественного разделения и кооперации труда в соответствии с внутренним призванием человека на порядок повысит производительность труда в обществе и эффективность общественного производства, что соответственно увеличит благосостояние народа.

Во-вторых, в связи с интеллектуализацией труда и его комплексной автоматизацией, все отрасли материально-вещественного производства в конечном итоге будут переданы автоматизированным системам машин, а общественно-полезный труд переместится в интеллектуальную сферу, в которой целесообразно поддерживать разные подходы к делу, развивать соревновательность (конкуренцию) между работниками интеллектуального труда, идя на то, чтобы для получения конечного интеллектуального продукта работали десятки различных коллективов, не говоря уже об огромном числе индивидов. В качестве примера, сошлемся на прогрессивный, но уже забытый опыт, имевший место еще в царской России. При проектировании музея им. А.С. Пушкина было представлено 14 различных альтернативных проектов, 7 из них получили премию, а к исполнению был принят только один, признанный наилучшим. И найти его сразу, минуя другие проекты было невозможно.

В-третьих, в силу врожденных различий способностей людей к интеллектуальному труду, как бы в обществе не развивалась культура и образование, всегда найдется 2–3% работников, которые по своему творчески-созидательному потенциалу значительно превзойдут всех других.

Чтобы выявить эти 2–3%, нужно дать трудиться в общей сложности 15–25 % работникам. Остальные 75–85 % заведомо неконкурентоспособны. Рыночно-капиталистическая система, при переходе его на информационную ступень неоиндустриального общества[11], делает все это население излишним, живущим на социальные пособия, обреченным на духовно-культурный геноцид, за которым неизбежно следует геноцид физический. Однако, в интегрированной системе хозяйствования, сочетающей самоактивность развития рынка с планомерностью[12], подавляющее большинство населения будет занято в соответствии со своим внутренним призванием, каковым является рождение и воспитание детей, при саморазвитии и самовоспитании, для чего предлагается развитие сети культурно-воспитательных центров, в которых была бы осуществлена трудовая занятость родителей совместно с детьми. При этом такая занятость оплачивалась бы в форме заработной платы достаточно высокого уровня, что не имеет ничего общего с социальным пособием для трудоспособных иждивенцев, не востребованных обществом в условиях тотального господства в обществе рыночно-капиталистической системы.

Положение 6. Взаимопроникновение, общества, экономики, права, с образованием синергии, объективно обуславливает, с одной стороны, сетевое взаимодействие челночного типа по принципу прямых и обратных связей между сферой права и сферами общества и его экономики, а с другой – все эти сферы, при их взаимопроникновении и взаимодействии образуют институциональную сферу, которая формируется, функционирует, развивается под воздействием синергии общества, экономики, права.

АОИСфО = (СО ⇄ СЭ ⇄ СП) → ПИ → (ФрИ → ФнИ → РИ)

где АОИСфО – Алгоритм образования институциональной сферы общества

СО – Синергия общества;

СЭ – Синергия экономики;

СП – Синергия права;

ПИ – Порождение институтов;

ФрИ – Формирование институтов;

ФнИ – Функционирование институтов;

РИ – Развитие институтов.