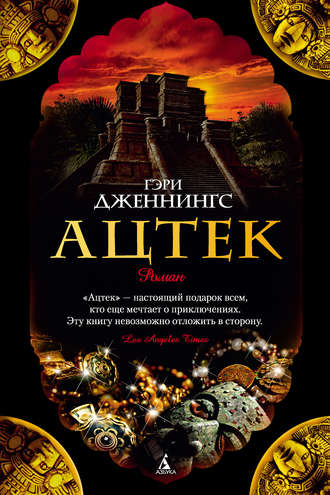

Гэри Дженнингс

Ацтек

Ну а потом и сам Камень Солнца оказался утраченным, погребенным под руинами зданий Сердца Сего Мира, разрушенных вашими военными кораблями, пушечными ядрами и огненными стрелами. Но кто ведает: может быть, когда-нибудь и сам город Мехико, отстроенный вами на месте уничтоженного Теночтитлана, тоже будет разрушен до основания, а из-под его руин извлекут, во всем блеске его великолепия, Камень Солнца. А может быть, не только его, но и Достойный Камень, который прежде никому не доводилось видеть.

В тот же вечер мы с отцом отбыли домой на нашем составном акали, нагруженном купленными в городе товарами. Итак, я поведал вам о главных, самых памятных событиях того дня, ставшего мне подарком на седьмой день рождения. Думаю, то был самый радостный день рождения в моей жизни, а ведь жизнь мне выпала очень долгая.

Я рад, что смог увидеть Теночтитлан в тот день, ибо впоследствии мне уже никогда не доводилось видеть его таким. И дело не только в том, что город рос и менялся, или в том, что я возвращался в него пресыщенным впечатлениями. Я просто хочу сказать, что никогда уже больше не видел что-либо собственными глазами со столь отчетливой ясностью.

И если раньше я способен был различить очертания кролика на луне, звезду Вечерней Зари на сумеречном небе и символические детали на сотканных из перьев знаменах Теночтитлана или Камне Солнца, то, увы, по прошествии пяти лет с того памятного дня рождения я уже смог бы увидеть звезду Вечерней Зари, разве что какой-нибудь бог поднес бы ее к моим глазам. Мецтли, луна, даже самая полная и яркая, казалась мне невзрачным желто-белым шариком, не резко очерченным кругом, а размытым пятном.

Короче говоря, уже приблизительно с семилетнего возраста я начал терять зрение. Это поставило меня в исключительное положение, только вот, увы, ничего завидного в моем положении не было. Не считая слепых от рождения и ослепших вследствие раны или болезни, все мои соотечественники обладают острым зрением орлов и коршунов. Плохое зрение у нас в диковинку, и я, хотя глаза мои неуклонно слабели, стесняясь своего недуга, долгое время никому о нем не рассказывал. Когда кто-нибудь говорил, показав пальцем: «Эй, ты только посмотри!» – я восклицал: «А, да!» – хотя понятия не имел, о чем речь, следует ли мне таращиться в указанном направлении или, напротив, отвести глаза.

Мир виделся мне все более мутным, и, хотя беда эта не обрушилась на меня сразу, краски его неотвратимо тускнели. К девяти или десяти годам я различал предметы так же отчетливо, как и все, лишь примерно на расстоянии длины двух рук. Дальше очертания предметов начинали размываться, как будто я видел их сквозь прозрачную, но мутную водяную пленку. На более значительном расстоянии, скажем, если приходилось смотреть с вершины холма на долину, все передо мной расплывалось и смешивалось, превращаясь в некое подобие одеяла с узором из размытых цветовых пятен. Однако поскольку вблизи я видел нормально, то мне по крайней мере не приходилось натыкаться на предметы и падать; когда меня просили принести что-то из соседней комнаты, я мог найти нужную вещь, не нашаривая ее на ощупь.

Но, увы, вдаль я видел все хуже и хуже. К тринадцати годам я хорошо различал предметы лишь на расстоянии одной руки и больше уже не мог скрывать свой недостаток от окружающих. А ведь до этого близкие и друзья считали меня просто небрежным или неуклюжим, а сам я, по мальчишеской глупости, предпочитал, чтобы во мне видели растяпу и неумеху, лишь бы только не прознали о моем недуге. Однако в конце концов правда вышла наружу: всем стало ясно, что с одним из пяти необходимых человеку чувств мне не повезло.

Родные и друзья отнеслись к этому неожиданному открытию по-разному. Мать заявила, что всему виной дурная наследственность с отцовской стороны: будто бы некий его дядюшка едва не умер из-за того, что, напившись пьяным, перепутал кувшин с октли с другим, похожим, в котором оказался едкий состав ксокоитль, использовавшийся для отбеливания сильно загрязненного известняка. Дядюшка выжил и даже бросил пить, однако ослеп и остался слепым до конца своих дней. По разумению матери, это плачевное наследие передалось и мне.

Отец в отличие от нее никого не винил и догадок не строил, а по большей части пытался меня утешить:

– Невелика беда, сынок, работе в карьере такой недостаток не помеха. Высматривать трещины и расколы в камне приходится не издали.

А мои сверстники (дети, как скорпионы, инстинктивно жалят очень больно), бывало, кричали мне:

– Эй, глянь-ка туда! Я прищуривался и говорил: – Ах, да. – Есть на что посмотреть, верно? Я щурился еще сильнее, отчаянно всматривался и говорил: – Верно.

Ребята заливались смехом и кричали насмешливо: – А там и нет ничего, Тоцани! Мои близкие друзья, такие как Чимальи и Тлатли, тоже, случалось, выкрикивали:

– Посмотри туда! – Но тут же быстро добавляли: – Гонец-скороход бежит к дворцу владыки Красной Цапли. На нем зеленая мантия благого вестника. Должно быть, наши войска одержали новую победу.

Моя сестра Тцитцитлини говорила мало, но всячески старалась сопровождать меня повсюду, куда бы мне ни приходилось идти, особенно в незнакомые места. Как правило, она брала меня за руку (со стороны любящей старшей сестры это было вполне естественно) и незаметно для других помогала обходить невидимые для меня препятствия, встречавшиеся на пути.

Однако детей, дразнивших меня, было больше, и прозвище Тоцани, которым сверстники меня наградили, вскоре заменило мое настоящее имя также и в устах их родителей. Взрослые, разумеется, называли меня так без злого умысла, особо не задумываясь, но в конечном счете все, кроме родителей и сестренки, перешли с имени на кличку. Постепенно я приспособился к своему физическому недостатку и научился держаться так, что моя близорукость особо не была заметна, но к тому времени прозвище уже прилипло ко мне намертво. По моему разумению, как раз настоящее имя Микстли, которое означает облако или тучу, теперь обрело иронический смысл и стало подходить мне больше, однако для окружающих я превратился в Тоцани.

Настоящий тоцани, маленький зверек, которого вы называете кротом, обитает под землей, в темноте, а когда изредка вылезает на поверхность, то обычный дневной свет слепит его, заставляя жмуриться. Он ничего не видит и не хочет видеть.

Я же, напротив, видеть очень хотел и в юности долгое время отчаянно сокрушался из-за своего недостатка. Прежде всего потому, что мне не суждено было стать игроком в мяч тлачтли и не приходилось надеяться на высокую честь – принять когда-либо участие в ритуальной игре при дворе Чтимого Глашатая.

Вздумай я стать воином, мне не только нипочем не удалось бы завоевать видное положение, но вообще следовало бы благодарить всех богов подряд, если бы удалось пережить хотя бы одно сражение. Пора было призадуматься: чем же я буду зарабатывать на жизнь? В каменоломни меня определенно не тянуло, но чем же в таком случае можно было заняться?

В мечтах я порой видел себя странствующим поденщиком. Такой род занятий мог в конечном счете завести меня далеко на юг, в страну майя. Поговаривали, будто тамошним лекарям известны чудодейственные снадобья, от которых едва ли не прозревают слепые. Вдруг они смогут вернуть мне былую зоркость, а с ней и возможность стяжать славу непобедимого игрока в тлачтли и героя сражений, а может, я даже смогу вступить в одно из трех сообществ благородных воителей?

Тем временем слепота замедлила свое угрожающее наступление: зрение перестало ухудшаться, я все так же мог хорошо видеть на расстоянии протянутой руки. Точнее сказать, ухудшаться-то зрение не перестало, но по сравнению с предыдущими годами этот процесс замедлился так сильно, что уже не казался столь пугающим. В настоящее время я могу различить невооруженным глазом черты лица моей жены не дальше чем в пяди от моего собственного. Теперь, когда я стар, это не имеет особого значения, но в молодости дело обстояло иначе.

Однако каковы бы ни были мои мечты и желания, мне пришлось приспосабливаться к жизни с ослабленным зрением. Тот странный старик из Теночтитлана, предсказание которого мы с отцом не слишком хорошо поняли, оказался прав: мой тонали и впрямь заставил меня «видеть вещи вблизи», причем не в каком-то там мистическом, а в буквальном смысле. А коль скоро мне приходилось присматриваться ко всему пристально, я и смотрел на предметы не так, как раньше, не бегло и торопливо, а неспешно и внимательно. Другие спешили, я ждал; другие неслись сломя голову, я проявлял осмотрительность. Я научился различать движение как таковое и движение, направленное на достижение определенной цели. Там, где другие, нетерпеливые, видели деревню, я видел ее жителей. Там, где другие видели жителей, я видел отдельных людей. В тех случаях, когда другие, скользнув по незнакомцу взглядом, кивали и торопились дальше, я рассматривал его вблизи и запоминал увиденное так подробно, что потом мог нарисовать этого человека. Причем сходство оказывалось таким, что даже столь способный художник, как Чимальи, восклицал:

– Надо же, Крот, ты уловил самую суть этого человека! Самое главное в его облике!

Я начал замечать то, что ускользает от внимания большинства людей, каким бы острым зрением они ни обладали. Вот вы, писцы моего господина, замечали, что маис растет быстрее ночью, чем днем? Замечали ли вы, что каждый початок маиса имеет четное количество рядов зерен? Ну не каждый, но почти каждый. Початок с нечетным количеством рядов встречается даже реже, чем листок клевера с четырьмя лепестками. А замечали ли вы, что нет двух пальцев – это относится не к одним только пальцам почтенных писцов, но, насколько я могу судить, к пальцам всех людей на свете, – которые имели бы на подушечках одинаковый узор тончайших линий и завитков? Не верите? А вы посмотрите на свои и сравните их. Попробуйте. Я подожду.

О да, я, конечно, понимал: в способности примечать такого рода детали не было какой-либо выгоды или пользы. Это получалось у меня само собой, служило своего рода упражнением, не преследовавшим какой-либо практической цели. Однако так было лишь поначалу. В конечном счете развившаяся вследствие недуга наблюдательность в сочетании со способностью точно изображать увиденное пробудили во мне интерес к нашему письму, которое основывается на рисунках.

На Шалтокане, к сожалению, не было школы, в которой изучался бы столь сложный предмет, однако я рыскал по всему острову в поисках любых письменных текстов, и когда мне попадался хотя бы обрывок письма, тщательно изучал его, изо всех сил стараясь постигнуть смысл и значение изображенного.

Думаю, в нашей системе изображения цифр разобраться нетрудно: раковина обозначает ноль, точки или пальцы – единицы, флаги – двадцатки, а маленькие деревья – сотни. Но я до сих пор помню, какое радостное волнение охватило меня, когда мне впервые удалось разгадать зашифрованное в картинке слово.

Мой отец, вызванный по делу к правителю, взял меня с собой, и пока они вели беседу в какой-то уединенной комнате, я сидел в приемной. Мне позволили посмотреть поименный список жителей нашей провинции. Найдя в нем первым делом себя (семь точек, цветок, серое облако), я принялся с интересом листать список дальше. Некоторые имена, как и мое собственное, угадывались легко просто потому, что я их знал. Так, найдя недалеко от своей страничку Чимальи, я, конечно, мигом узнал его три пальца, голову с утиным клювом, символизирующую ветер, и два переплетенных усика, представляющих дым, поднимающийся от оперенного по краям диска, – Йей-Эекатль Покуфа-Чимальи, или Третий Ветер, Дымящийся Щит.

Часто повторяющиеся рисунки было легко скопировать, ведь, в конце концов, детское имя у нас человек получал по дню рождения, а их в месяце было всего двадцать. Так что поразило меня вовсе не вполне очевидное прочтение составляющих элементов имени Чимальи и моего собственного, а нечто иное. На одной из страниц, ближе к концу списка, а следовательно, заполненной недавно, я обнаружил шесть точек, изображение, напоминавшее стоявшего на голове головастика, утиный клюв и цветок с тремя лепестками. Обнаружил и внезапно для себя понял, что я смог прочесть эту надпись! Шестая Дождинка, Цветок-на-Ветру. То было имя сестренки Тлатли, отпраздновавшей седьмой день рождения всего лишь на прошлой неделе.

Охватившее меня рвение несколько поумерилось после того, как я, листая слежавшиеся страницы и разыскивая другие повторяющиеся символы и знаки, убедился, что разобраться в них очень непросто. Как раз к тому времени, когда мне удалось (или я решил, будто мне удалось) прочесть еще одно имя, в приемную вышли правитель и мой отец.

Со смесью смущения и гордости я спросил: – Прошу прощения, владыка Красная Цапля. Не будешь ли ты добр сказать, прав ли я, считая, что на этой странице написано имя человека, которого зовут Второй Тростник, Желтый Глазной Зуб?

– Нет, это не так, – ответил правитель и, должно быть, заметив, как вытянулось мое лицо, терпеливо пояснил: – Там значится: Вторая Тростинка, Желтый Свет. Это имя прачки, работающей здесь, во дворце. С цифрой и тростником ты все понял правильно, но это и нетрудно. Понятие «желтый», кочтик, тоже легко обозначить, просто использовав этот цвет, о чем ты и догадался. Но тланикстелотль, «свет» – или, точнее, «стихия глаза» – есть нечто не вполне вещественное. Как можно изобразить столь отвлеченное понятие? Я использовал для этого изображение зуба, тланти, но лишь для того, чтобы передать «тлан», первую половину слова, а далее поместил образ ока, икстелотль, разъясняющий смысл. Получилось тланикстелотль, «свет». Понял?

Я кивнул, несколько раздосадованный собственной глупостью: мог бы и сам понять, что символы, используемые для письма, это не просто картинки, так что научиться читать сложнее, чем узнать зуб по рисунку. Правитель, однако, на тот случай, если до меня не дошло, дружелюбно похлопал меня по плечу и сказал:

– Письмо и чтение – это искусство, овладение которым требует усердия и долгой практики. Досуг для того, чтобы освоить его из любопытства, есть только у знати, но я восхищен твоей сообразительностью и тягой к познанию. Попомни мои слова, юноша: какую бы дорогу ты ни избрал, тебя на ней непременно ждет успех.

Рискну предположить, что сыну каменотеса следовало бы согласиться с прозрачным намеком правителя и заняться наследственным ремеслом. Раз уж слабое зрение не позволяло мне подвизаться на поприще, более отвечающем честолюбивым желаниям, я вполне мог бы удовлетвориться скучной, но надежной (как раз для «крота») работой в карьере, которая уж всяко не оставила бы меня без пропитания. Разумеется, это сулило вовсе не ту жизнь, к которой я стремился в молодости, но можно сказать с уверенностью, что, избрав такой путь, я прожил бы отведенный мне срок спокойнее и безопаснее, чем последовав зову серд ца. Вот сейчас, мои господа, я вполне мог бы работать на строительстве, помогая вам возводить на месте старой столицы город Мехико. И если владыка Красная Цапля не ошибался в оценке моих способностей, не исключено, что построенный с моим участием город стал бы даже краше того, который создадут ваши зодчие и строители. Ну да ладно, оставим это, как и я сам в свое время оставил без внимания недвусмысленный намек правителя. Причем я сделал это, невзирая на неподдельную гордость отца своим ремеслом и его неустанные попытки привить любовь к своему делу и мне, невзирая на изводящие сетования матери, что я, дескать, стремлюсь добиться в жизни большего, нежели положено мне по рождению.

Все дело в том, что владыка Красная Цапля дал мне еще один намек, настолько важный, что проигнорировать его я не мог. Он дал мне понять, что письменный знак – это не просто картинка, что он может обозначать не только то, что изображает, но и отдельную часть слова, даже звук. Казалось бы, сущая ерунда, но для меня это стало настоящим озарением, великим открытием. После этого мой интерес к письму сделался еще сильнее, стал чуть ли не болезненным. Неустанно, везде, где только мог – начиная со стен храмов и кончая обрывками бумаг, случайно оставленных заезжими торговцами, – я искал письменные знаки, а найдя, ревностно пытался самостоятельно, без чьей-либо помощи и наставлений, проникнуть в их смысл.

Я даже пошел к дряхлому тональпокуи, четыре года назад так удачно давшему мне имя, и попросил разрешения изучать, в то время когда он сам ее не использует, его почтенную книгу имен. Старик вознегодовал даже более бурно, чем если бы я попросил у него дозволения пользоваться одной из его внучек, когда она не занята другими делами, в качестве наложницы. Мудрец возмущенно заявил, что благородное искусство тональматль предназначено для его потомков, а не для самоуверенных мальчишек-самоучек. Возможно, этот человек и вправду так думал, однако я готов поручиться, что старик либо не забыл мое заявление насчет того, что я и сам мог бы дать себе имя не хуже, либо, и это более вероятно, просто боялся разоблачения. Ибо на самом деле умел читать тональматль ничуть не лучше, чем к тому времени выучился это делать я.

Однажды вечером у меня случилась примечательная встреча. Весь день мы с Чимальи, Тлатли и другими мальчишками, не взяв на сей раз с собой Тцитцитлини, играли, забравшись в брошенный на берегу дырявый корпус акали и воображая себя путешествующими по озеру лодочниками. Игра увлекла нас настолько, что мы спохватились, лишь когда Тонатиу окрасил горизонт пурпуром, предупреждая о том, что готовится отойти ко сну. Путь домой был неблизким, и мальчишки, чтобы Тонатиу не успел улечься в постель прежде, чем они доберутся до дому, ускорили шаг. Днем я, надо думать, не отстал бы от них, но сумерки и слабое зрение вынуждали меня идти медленнее, с осторожностью. Остальные, видимо, не хватились меня и ушли далеко вперед.

В одиночестве я добрел до перекрестка, на котором стояла каменная скамья. Мне давненько уже не доводилось ходить этим путем, но тут я вспомнил, что на скамье вроде бы высечены какие-то знаки… и все остальное напрочь вылетело у меня из головы. Я позабыл даже о том, что уже слишком темно и мне не удастся даже разглядеть резные символы, не то что расшифровать их. Я забыл, для чего на перекрестке поставлена скамья, забыл об опасных тварях, таящихся в ночи и готовых напасть на припозднившегося путника. Где-то неподалеку заухала сова, но даже это предостережение не заставило меня вспомнить об угрозе. Если поблизости находилось то, что можно было попытаться прочесть, я просто не мог пройти мимо.

Скамья оказалась достаточно длинной, так что взрослый человек мог улечься на ней, если бы, конечно, кому-нибудь пришло в голову растянуться на неровной поверхности из резного камня. Я склонился над отметинами и, уставившись на них, стал водить по ним пальцем, переходя от одной к другой… в результате чего чуть не оказался на коленях сидевшего там человека. Отскочив как ошпаренный, я запинаясь пробормотал извинение:

– М-микспанцинко. Прошу снисхождения. – Ксимопанолти, – отозвался, как и подобало, незнакомец. – Ничего страшного.

Слова его были учтивы, но голос звучал устало. Потом мы воззрились друг на друга. Он, как я полагаю, увидел перед собой лишь слегка чумазого парнишку лет двенадцати, смотревшего на него искоса. Я же не мог разглядеть незнакомца как следует отчасти потому, что уже стемнело, отчасти же потому, что от неожиданности отскочил от него довольно далеко. Но это не помешало мне понять, что этот человек на нашем острове чужак или, во всяком случае, я уж точно не встречал его раньше. Плащ его был сшит из хорошей ткани, но изрядно потрепан непогодой, стоптанные сандалии говорили о проделанном им долгом пути, а на загорелую кожу налипла дорожная пыль.

– Как тебя зовут, мальчик? – спросил незнакомец, прервав затянувшееся молчание.

– Вообще-то меня прозвали Кротом, – начал я. – Могу в это поверить, – прервал он меня, – но ведь это не настоящее твое имя.

Прежде чем я успел спросить, откуда это ему известно, он задал следующий вопрос:

– А что ты сейчас делал? – Я читал, йанкуикатцин, – ответил я. Было в этом человеке что-то такое, я и сам не знаю, что именно, заставившее меня обратиться к нему как к знатному человеку: «Господин незнакомец». – Я читал письмена на скамье.

– Вот как, – произнес он усталым тоном, в котором сквозило недоверие. – Я бы никогда не принял тебя за образованного знатного юношу. И что же, по-твоему, гласит эта надпись?

– Она гласит: «От народа Шалтокана владыке Ночному Ветру. Место для отдыха».

– Кто-то рассказал тебе об этом. – Нет, господин незнакомец. Прости меня за дерзость, но… – Я подошел поближе, чтобы указать. – Этот знак, утиный клюв, означает ветер…

– Никакой это не утиный клюв, – перебил меня незнакомец. – Это труба, сквозь которую бог выдувает ветер.

– Правда? Спасибо за то, что просветил меня, мой господин. Но, так или иначе, вот этот символ означает «сказал» – ихикатль. А этот значок означает йоали – «опущенные веки».

– Ты действительно умеешь читать? – Совсем чуть-чуть, мой господин. Очень плохо. – Кто же научил тебя? – Никто, господин незнакомец. У нас на Шалтокане нет никого, кто учил бы этому искусству. А жаль, мне бы очень хотелось освоить его как следует.

– Тогда тебе нужно отправиться в другое место. – Я тоже так считаю, мой господин. – Предлагаю тебе сделать это прямо сейчас. Я устал, так что не стоит больше читать мне надписи на скамейке. Ты понял меня, мальчик, прозванный Кротом?

– Да, господин незнакомец, конечно. Микспанцинко. – Ксимопанолти. Я обернулся, чтобы бросить на него последний взгляд, но ничего не увидел. То ли из-за еще более сгустившейся тьмы, то ли в силу близорукости, то ли потому, что незнакомец просто встал и ушел.

Дома меня встретил обеспокоенный хор родных, в голосах которых испуг и облегчение смешались с гневом по поводу того, что я так задержался и провел столько времени один в опасной темноте. Но когда я поведал о том, что меня задержал незнакомец, и рассказал, какие он задавал вопросы, притихла даже сварливая матушка. И она, и моя сестра воззрились на отца огромными, как плошки, глазами. Да и он сам смотрел на меня с неменьшим удивлением.

– Ты встретил его, – хрипло произнес отец. – Ты встретил бога, и он дал тебе уйти. Это был сам Ночной Ветер.

Эту ночь я провел без сна и все пытался, правда без особого успеха, представить себе запыленного, усталого, хмурого путника в качестве бога. Но если он и вправду был Ночным Ветром, тогда, по поверью, меня ждало исполнение заветного желания.

Оставалось только одно затруднение. Если не говорить о желании выучиться читать и писать (не знаю уж, могло ли оно сойти за заветное), я тогда не очень-то представлял себе, чего именно больше всего хочу. Во всяком случае до тех пор, пока впоследствии не получил это. Но и то еще неизвестно, действительно ли я получил именно то, чего желал больше всего на свете.

В тот день, когда это произошло, я выполнял свое первое задание, полученное в карьере в качестве отцовского подмастерья. Задание это никак нельзя было назвать обременительным: мне поручили покараулить в каменоломне инструменты, пока остальные работники пошли домой пообедать. Не то чтобы у нас на острове было много воров, но орудия, оставленные без присмотра, могли попортить грызуны, например изгрызть черенки и рукоятки. Животных привлекала соль, оставленная на инструментах руками работников, а один-единственный дикобраз вполне способен за время отсутствия людей привести в полную негодность твердый рычаг из черного дерева. К счастью, зверюшек отпугивало одно лишь мое присутствие, ибо слабое зрение едва ли позволило бы мне заметить не только отдельного грызуна, но и целую стаю.

Мне же самому обед в тот день принесла из дому Тцитцитлини. Она сбросила сандалии, уселась рядом со мной на залитом солнцем краю карьера и, пока я ел запеченного в тортилье озерного сига, весело болтала. Обед приготовили недавно, и завернутые в салфетку кусочки рыбы еще сохранили жар костра. Я приметил, что, хотя денек выдался прохладный, сестренка моя тоже казалась разгоряченной. Лицо ее раскраснелось, и она все время оттягивала от груди квадратный вырез своей блузки.

Рыбешки с тестом имели необычно терпкий вкус, и я подумал, уж не сама ли Тцитци состряпала их сегодня вместо матушки и не потому ли она трещит без умолку, что боится, как бы я не стал дразнить ее как неумеху. Правда, непривычный вкус был не так уж плох, а я проголодался, так что умял бы и куда худшую снедь. Тцитци предложила мне прилечь и насыщаться с удобством, в то время как она постережет инструменты и будет отпугивать дикобразов.

Я растянулся на спине и поднял глаза к облакам, которые, будучи четко очерченными на фоне неба, мне виделись расплывчатыми белыми пятнами на смутном голубом фоне. К этому я уже успел привыкнуть, но на сей раз с моим зрением произошло нечто неожиданное и странное. Белые и голубые разводы сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее начали вращаться, словно некий бог принялся ворошить небо венчиком для размешивания шоколада. Удивившись, я начал приподниматься, чтобы присесть, но внезапно голова моя закружилась, да так сильно, что я снова пал навзничь на траву.

Я не только чувствовал себя очень странно, но и, должно быть, производил какие-то странные звуки, ибо Тцитци склонилась надо мной, приблизив свое лицо к моему. И хотя в голове моей царил сумбур, у меня создалось впечатление, будто сестра чего-то ждала. Ротик ее был приоткрыт, кончик языка высовывался между блестящими белыми зубками, прищуренные глаза, казалось, искали какого-то знака. Потом ее губы изогнулись в лукавой улыбке, язык облизал их, а глаза, расширившись, наполнились торжествующим светом. А когда Тцитци заговорила, голос ее звучал необычно, словно доносившееся издалека эхо. Улыбаться, однако, она не прекратила, и я не ощущал никакого повода для беспокойства.

– У тебя такие большие глаза, брат. И темные: не карие, а почти совсем черные. Что ты ими видишь?

– Я вижу тебя, сестра, – промолвил я и почувствовал, что голос мой почему-то звучит хрипло. – Но ты, вот странно, выглядишь не так, как всегда… По-другому. Ты выглядишь…

– Да? – сказала она, поощряя меня продолжать. – Ты выглядишь очень красивой, – закончил я. Я просто не мог не сказать этого, хотя должен бы, как все мальчишки моего возраста, не замечать девчонок, а уж если и замечать, то только с презрением. Ну а к собственной сестре – тут уж не может быть никаких сомнений – надлежало относиться с еще большим пренебрежением, чем ко всем прочим девчонкам. Но то, что Тцитци красива, я знал бы, даже если бы не слышал, как об этом без конца говорят все взрослые. У всех мужчин, увидевших мою сестру впервые, захватывало дух. Ни один скульптор не смог бы передать гибкую грацию ее юного тела, ибо камень или глина не способны двигаться, а Тцитци, казалось, постоянно пребывала в плавном движении, даже когда она на самом деле не шевелилась. Ни один художник, как бы ни смешивал он свои краски, не смог бы точно воспроизвести золотисто-коричневый цвет ее кожи или цвет ее глаз, карих, с золотистыми крапинками.

Но в тот день ко всему этому добавилось еще нечто магическое, и именно это волшебство заставило меня признать ее красоту не только про себя, но и вслух. Сестренка просто лучилась магией, ибо ее окружала светящаяся аура наподобие того свечения взвешенных в воздухе мельчайших капелек воды, какое бывает, когда сразу после дождя нежданно проглянет солнце.

– Все светится, – продолжил я своим странно охрипшим голосом. – Твое лицо в тумане, но оно светится. Красным… с пурпурным ободом… и… и…

– Правда ведь, тебе приятно на меня смотреть? – спросила Тцитци. – Для тебя это наслаждение?

– Да. Да. Правда. Наслаждение. – Тогда тише, брат мой. Сейчас ты испытаешь настоящее наслаждение.

Я растерялся, ибо ее рука оказалась под моей накидкой, а ведь мне, если помните, оставалось еще больше года до того возраста, когда надевают набедренную повязку. Наверное, мне следовало бы счесть столь смелый жест сестры чем-то очень скверным, но мне почему-то так не казалось. Не говоря уж о том, что я пребывал в полном оцепенении и отстранить ее руку просто не мог. Самым же удивительным ощущением оказалось то, что некая часть моего тела, чего никогда не бывало прежде, начала расти. Впрочем, прямо на глазах изменялось и тело Тцитци. Обычно ее юные груди всего лишь слегка приподнимали блузку, но сейчас, когда она стояла возле меня на коленях, ее набухшие соски выпирали из-под тонкой ткани, словно кончики пальцев. Я ухитрился поднять свою отяжелевшую голову и смутно уставиться вниз, на собственный тепули, зажатый в ее руке. Я и не знал, что он может быть таким большим, таким твердым, что кожа на нем так подвижна и что ее можно отвести так далеко вниз. В первый раз в жизни я увидел, увидел полностью, головку своего члена. Разбухшую, красную головку, выглядевшую так, словно рука Тцитци сжимала гриб на толстой ножке.

– Ойя, йойолкатика, – пробормотала сестра, и лицо ее стало чуть ли не таким же красным, как шляпка этого «гриба». – Он растет, он оживает. Видишь?

– Тотон… тлапецфиа, – отозвался я, не дыша. – Он становится жарким.

Свободной рукой Тцитци приподняла юбку и стала развязывать нижнюю повязку. Поскольку один ее конец был пропущен между ног, сестре пришлось широко их расставить, и когда повязка упала, я увидел ее тепили настолько близко, что различить мне все как следует не помешало даже плохое зрение. Не то чтобы я никогда не видел сестру нагой, но раньше у нее между ног я замечал разве что бугорок и плотную щель, да и то скрытую легким пушком тонких волос. Теперь же эта расщелина была открыта, как…

Аййя, я вижу, брат Доминго опрокинул и разбил свою чернильницу. И теперь он покидает нас. Вне всякого сомнения, огорченный этой историей.

Раз уж мне случилось отвлечься, замечу, что некоторые из наших мужчин и женщин имеют на своем теле след имакстли, то есть волосяной покров в интимных местах. Однако у большинства наших соплеменников ни там, ни где бы то ни было еще на теле, не считая, разумеется, пышной растительности на голове, волос не растет вовсе. Даже на лицах наших мужчин растительность скудна, а избыток таковой и вовсе считается уродством. Матери ежедневно моют лица маленьких мальчиков горячей известковой водой, и в большинстве случаев (как, например, в моем) это действует. На протяжении всей жизни борода у индейского мужчины практически не растет.

Брат Доминго не возвращается. Мне подождать, братья, или продолжать?