Георгий Панкратов

Севастополист

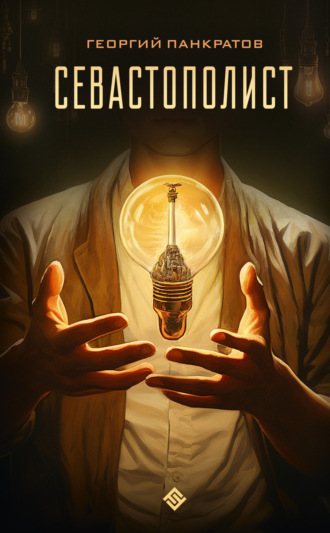

Рисунок не мог передать и толики красоты этой дивной лампы. Она была из обыкновенного, правда, толстого и крепкого стекла, но сверкала и блестела, словно хрустальная.

– Тяжелая, – оценил я, когда вытащил лампу из ячейки. Потом я часто вспоминал свою простую, совсем непродуманную реакцию, и казалось странным, почему мое первое слово о лампе было таким. Я изучал ее, сживался с ней, видел в ней целый мир – новый, загадочный, но почему-то тесно связанный со мной и моей жизнью. И моим городом. Как это могло быть? Я не знал. Быть может, только слабо ощущал не только тяжесть самой лампы, но и тяжесть судьбы, тяжесть странной надежды, тяжесть предстоявшего пути… Теперь я чувствовал все это не только душою – я чувствовал эту тяжесть в руке. Но все-таки была не только тяжесть. Была надежность – то, чего я до тех пор не мог отыскать во всем этом зале, среди тысяч других ламп.

– Поздравляю вас с выбором, – услышал я голос, звучавший словно не из этого зала, а откуда-то издалека, из неведомого мне края. Но это был все тот же голос Луча, и он нарастал, становился все громче и отчетливей: – Поаплодируем же, уважаемые! Не правда ли, такая лампа восхищает? Но вы еще не знаете самого удивительного…

Я видел периферийным зрением, как вытянулись лица друзей. Но мне казалось, что само пространство изменило форму, стало плоским, как огромная картинка, готовая свернуться в трубочку. Я привыкал к реальности вокруг, как будто впервые с ней столкнулся, и только лампа оказалась реальнее всего – четкая, осязаемая, она была моим якорем в море бытия, которое вдруг заштормило. Помню, самым странным и сложным мне казалось примириться с тем, что это всего лишь лампа. Да и вообще – что это лампа, а не какой-то другой предмет. Ни одна из воображаемых мною ламп, а я считал свою фантазию хорошей, не могла иметь такую форму. Эта форма противоестественна для ламп, казалось мне. Да и чему в ней гореть, зажигаться? Голубая крошка на дне, у широкого ее основания – такой же порошок, как и у Тори в ее «сердце». Но в «сердце» было накаливание, а у моей лампы – нет.

Конечно, у моей лампы было мало общего с куриной косточкой. То, что казалось ею на рисунке, выглядело скорее как благородная колонна, выраставшая, словно мощное дерево, из скалы. Венчала колонну маленькая фигурка неведомой мне птицы, расправившей крылья. Я никогда не видел таких в Севастополе, но понимал, что это не почтовая сорока: птица выглядела красивой и сильной, настолько сильной, что могла удержать в зубах якорь. По крайней мере, такая странная фигура венчала мою лампу. Я осторожно перевернул ее, и голубая крошка посыпалась вниз, наполняя собой орла. И только потом, как шум далекого моря, до меня донеслись слова:

– Феодосия, – торжественно вещал хранитель ламп, – продемонстрируйте свой выбор всем присутствующим.

Я подошел к Феодосии и ахнул, а вместе со мной это сделали все, кто увидел, как упала белая ткань на пол, открывая лампу, которую выбрала девушка. Она была точно такой же, как моя – один в один. Но только меньше, может, в половину моей лампы.

– Вот так и в отношениях женщин и мужчин, – возбужденно продолжал Луч, чуть ли не прыгая вокруг нас. – Совет вам да любовь, глубокоуважаемые! Свет вашим лампам, счастье всей нашей Башне!

Мы с Фе стушевались, не зная, как все это понимать, что говорить и надо ли говорить вообще. Но тут вступила Керчь:

– По-вашему, женщина – лишь уменьшенная копия мужчины, лишенная к тому же наполнения? – с вызовом сказала она. – Пустой сосуд?

Я взглянул на лампу Феодосии и понял, что Керчь права: стеклянная оболочка у Фе была тоньше, лампа не сверкала, как моя, и в ней совсем не было крошки – сосуд и вправду оказался полым изнутри. Усатый улыбался и лишь пожимал плечами в ответ на нападки Керчи:

– Я, сколько помню себя, занимаюсь лампами для избранных, для вновь пришедших, даже севастополистов. Традиция предписывает мне так говорить. Хотя, признаюсь вам, прекрасная суровая красавица, такая сцена здесь происходит впервые! Я даже и не сразу вспомнил, что в этом случае в Электроморе говорят.

– Она парится, что тоже не нашла такую, – предположил Инкерман.

– Идите вы, – насупилась Керчь. Я рассмеялся, почувствовав прилив прекрасного настроения, и лишь крепче сжал свою лампу. Наверное, кто больше всех парился, так это сам Инкерман. Из-за того, что сам не нашел такого же сердца, как у Тори, – только больше и красивей. Да он и не искал.

Мы шли к выходу. Завершив свое дело, Луч умело выпроваживал гостей. Я, например, даже не заметил, как оказался возле черной ткани выхода.

– Не забудьте пройти в сопутку, – хранитель ламп снова начал говорить загадками. – Это несколько углов отсюда.

– У вас тут все считают углами? – удивилась Евпатория. – А если я не люблю углы? В моем сердечке их нет, не зря ведь!

– Да и вообще, зачем нам идти туда? Там тоже говорят про полых женщин? – все так же хмуро спросила Керчь.

– О нет. – Усатый делано закатил глаза. – Там говорят только по делу. Это у нас здесь празднество, а там обыкновенная житуха.

И Луч смешно изобразил, как смахивает со щеки слезу. Я так и не понял, о чем была его последняя фраза, но не захотел спрашивать. Фе улыбнулась мне, а я – ей.

– Как вы мне, ребята, нравитесь! – воскликнул хранитель, но тут же стал серьезным. – Да, и будьте осторожны. Наверняка вы видели возле проходов датчики?

– Что? – переспросили мы.

– Зеленые огоньки, – пояснил усатый. – Они горят, когда проход к тому залу, куда вы решите зайти, свободен. Но ни в коем случае не пытайтесь перейти мелодорожку, если заметите красный свет.

– Я ничего не понял, – развел руками Инкерман.

– Огонек на датчике может быть красного цвета. Вы разве еще не видели? – удивился Луч.

– Нет, что вы сказали до этого? Какая-то дорожка… – конкретизировала Фе.

– А, – рассмеялся хранитель. – Вы видели две полосы – с движением в одну и другую стороны?

– Ну да, возле зеркальной стены, – подтвердил я.

– Они очерчены мелом, – продолжил усатый. – Ну, мел… вы все знаете, как в ваших артеках… мел! Доска…

– Конечно, конечно, помним. – Я поторопил усатого. Артеки не лучшее воспоминание в жизни, о них тоскуют только пережившие, кто одной ногой в Правом море. Не хотелось погружаться в эти воспоминания. – Но почему мел… здесь?

Хранитель ламп пожал плечами:

– Так обозначена их территория, чтобы они беспрепятственно ехали на своем колесе. Отсюда и название – мелодорожки. Они по всему уровню.

– Вот так новости, – усмехнулся я.

– На каждом колесе есть транслятор сигнала. Датчики у входов в залы, вроде нашего Электроморя, принимают их. И когда колесист приближается – зажигается красный свет.

– Да уж. – Мне потребовалось помолчать немного, чтобы переварить информацию. – И как же эти колесисты не врезаются друг в друга? Такая скорость…

– Модели колес, или, как их еще называют, меликов, до которых дошла мысль в Башне, почти что не допускают аварий, – ответил Луч, вдруг помрачнев. – Но есть и другое. Пользователи мелодорожек – они, знаете, такие люди… Нет, ничего не скажу плохого, ведь в Башне плохих людей нет. – Он снова широко улыбнулся. – Они очень уважают друг друга и не позволят столкновения – это удар по их репутации в этой среде: могут и отлучить от дорожки. Но вот остальных они, мягко сказать, не замечают.

– А меликам когда-нибудь бывает красный свет? – возмущенно спросила Тори.

– Никогда, – улыбнулся хранитель.

– Но как? – практически синхронно заговорили мы с Феодосией. – Ведь они определенно создают проблемы для движения других участников, без… как бы это сказать. Бесколесных.

– Все дело в том, что мы им все должны.

– Должны? Но почему? Почему бы не обустроить дорожки с другой стороны, где корабль… декор, как вы говорите. А не там, где проходы людей? Ну! Это же логично.

– Так а в чем будет их преимущество? Ведь им преимущество нужно! Они не согласны как все.

Усатый жестом дал понять, что тему пора заканчивать, да и вообще – пора уходить. Керчь первая двинулась к проходу, подняла черную ткань и взглянула на датчик. За ней пошел Инкерман. И они уже не слышали, как человек в полосатом медленно заговорил, почему-то решив продолжить:

– Видите ли, концепция мелодорожек разработана на втором уровне Башни и спущена сюда. Они там вообще, как бы это сказать… – И снова ненадолго замолчал, а затем изменился в лице, просиял, как умел это делать: – Да, лучше о чем-то приятном! Любезные мои, удачи вам…

Но я прервал хранителя, взмахнув рукой и чуть не выронив лампу. Фе придержала меня и взглянула с укоризной.

– Скажите одно, – попросил я. – А как эти колеса работают?

Мы остались втроем, из-за неприкрытой шторки уже слышался гул Башни. Луч приблизился к моему уху и прошептал:

– Ты сидишь, сделав все дела, возле стены дома. И смотришь в небо. Рядом с тобой сидят соседи, недалекие… И так в каждом дворе. Город отдыхает, смотрит в небо. Чуешь?

– Нет, – честно признался я.

– А мелик едет, – зашипел хранитель ламп, и меня поразило, как сильно изменился его голос: – Мелик – едет.

Никита

С тех пор я сторонился меликов и косо смотрел на дорожки. Люди, передвигавшиеся на колесах, не проявляли никакого интереса ни к нам, ни вообще к тому, что происходило вокруг. Они выглядели расслабленными, беззаботными в своих обтягивающих цветастых одеждах… Непременным атрибутом колесистов были каска и зеркальные очки. Они не снимали их, даже если останавливались возле нужного прохода и заходили внутрь, схватив под мышку свое колесо. Быть может, думал я, они не хотят встречаться глазами с другими людьми, да и сам не хотел бы заглянуть в глаза колесиста: я был уверен, что это впечатление окажется не из приятных.

Впрочем, я видел лишь пару раз, как колесист останавливался и проходил в зазеркальный зал. И, понаблюдав со стороны, заметил: спокойно и приветливо общались эти люди только друг с другом. На тех, у кого нет колеса под мышкой, они всегда смотрели тяжелым недобрым взглядом, а если и заговаривали, то вынужденно: их тяготил разговор о чем-то, кроме меликов и мелодорожек.

Зато Евпатория была восхищена колесистами, как никто из нас. Она смотрела им вслед с неподдельным восторгом, провожала взглядом, как влюбленная, – но ей было мало и этого. Она приставала ко мне, прижималась, приобнимала и шептала заговорщицки:

– Фи! Посмотри, как здесь прекрасно! Какие возможности! В городе столько пустого пространства, а никто не додумался: колесо, мел – и все! Это же счастье!

Я смотрел на нее, улыбался и совершенно не понимал, что ответить. Евпатория была очаровательна, но… Были вещи, которые ей не стоило знать, а мне – пытаться объяснить. Слова хранителя ламп о природе движения меликов вряд ли поразили бы Тори: она увлекалась формой и редко вдавалась в содержание. Впрочем, таким был и я в городе. Но здесь, в Башне, начинал понимать: что-то меняется. А Тори продолжала щебетать, пока мы шли по проспекту в поисках неведомой сопутки, вдоль гигантского корабля в искусственном море:

– Я вот только думаю: а как они перемещаются наверх, когда им нужно? Ведь если это все один уровень…

– Не знаю, – отмахнулся я. – А почему ты так уверена, что им это нужно? Посмотри на них: мне кажется, им не нужно ничего.

– Фи, ну что ты такой заунывный. – Тори надула губки. – Я хочу это знать, потому что хочу такой же. Я хочу, как они… Давай достанем такие колеса, Фи, и будем на них летать? Это же так весело!

Глаза ее горели, и я не стал говорить девушке, что влиться в ряды колесистов – последнее, что я сделал бы в жизни. А по правде, с трудом представлял и ее катящей на колесе. Но пусть помечтает – девушки это так любят, а мечтания красят их, что, в конце концов, так радует нас, мужчин.

Мне было интересно знать, как здесь перемещаются на верхние этажи – причем не только колесисты, а вообще все местное население. Но рано или поздно мы бы узнали ответ на этот вопрос, куда больше меня занимало другое: почему они вообще так мало останавливаются? Словно смысл жизни тех, кто мчит по мелодорожке, именно в этом и состоит: постоянно мчать. Но почему энергия на это бесконечное движение, в котором я не видел цели, идет из моего города, из моего дома? Да из меня самого она шла и из всех моих друзей? Я не хотел им говорить об этом, да и не знал, как сказать. Правда ли то, что сказал мне хранитель ламп, или он это придумал? Но только зачем? Ведь его никто не обязывал, он не должен был говорить это… А сказал. И почему именно мне?

Если его слова были правдой – выходит, мои бедные мама и папа, весь город смотрят в небо лишь для того, чтобы эти придурки имели здесь преимущество? А если не были? Как в таком случае может работать мелик? Идиоту было понятно, что энергия, приводившая в движение колеса, не могла быть рациональной. Ее было невозможно объяснить.

– А правда, я выбрала классное сердце? – Вернувшись в реальность из размышлений, я понял, что Евпатория и не думала умолкать. – А вдруг это знак?

Я вздрогнул.

– Какой еще знак?

– Я и ты, – Тори перешла на шепот. – Две лампы слились в одну, и получилось сердце. И теперь они не могут одна без другой – их не разъединить, смотри!

– Будь осторожней со своей лампой, – прервал ее. – Я и так вижу: две половинки, да. Но где ты видишь связь со мной? На ней написано?

Я шутил неудачно и, наверное, был груб. Но слова хранителя о меликах не давали мне покоя, мешали думать о другом. Нужно при случае выяснить, разобраться, решил для себя я, а пока что – заставить себя забыть о них, спрятать в дальний угол памяти. Это давалось непросто.

Тори коснулась моей руки.

– У тебя там синий цвет, у меня – красный, понимаешь? Ни у кого больше цветов нет…

– Как нет? У Керчи вся лампа фиолетовая!

– У нее фиолетовое стекло, – настаивала Евпатория. – А у нас эта крошка… Как холод и тепло, как две противоположности…

– Тори, я не вижу здесь связи, – резко оборвал ее я. Мне хотелось спросить: о чем ты? У нас с Феодосией лампы вообще одинаковые, а это куда серьезней каких-то цветных крошек. Да и вообще, при желании связь можно было найти между любыми лампами: у Инкермана «рожок» пустой, у Керчи вроде тоже, да и у Фе: любопытное могло б сложиться трио. Вот только я не верил ни в какие связи, о чем честно сказал Евпатории:

– Здесь нет связи.

Я уже и забыл, что Евпатория интересовалась мной – в Башне она поначалу была осторожной и даже не вспоминала, что я ей нравлюсь. Признаться, меня это устраивало. И вот снова!

– Фи, – сказала она, – связи нет ни в чем. Она появляется, когда ее видишь. Нам нужно увидеть связь – мне и тебе. Эта Башня дает нам такой шанс, посмотри, как здесь…

– Ребят, – прервала нас хмурая Керчь. – Мне кажется, я нашла связь.

– Ты что, нас подслушиваешь? – возмутилась Евпатория.

– И рада бы не делать этого, да негде спрятаться.

Я обернулся – Инкерман и Фе шли сзади нас, слегка отстав, – и облегченно вздохнул: хоть кто-то не слышал всех этих глупостей. Евпатория нетерпеливо дернула меня за руку и указала куда-то наверх. Я поднял голову и увидел под самым потолком табличку, похожую на городской дорожный указатель. А присмотревшись, нервно рассмеялся.

– Ну что, – укоряюще спросила Евпатория, – ты и теперь будешь утверждать, что нет связи?

Керчь наблюдала за нами, слегка улыбаясь. Конечно, теперь я не мог утверждать, что связи не было: на указателе, рядом с аскетичной черной стрелкой, устремленной вверх, красовалось слово:

СВЯЗЬ.

Правда, там были еще три буквы – чуть крупнее «Связи» – фиолетовых, как лампа Керчи:

WTF.

Но что они означали, я – как и никто из нас – не знал.

– Что это, если не знак? – продолжала Тори, и я не понимал, то ли она всерьез ко мне клеится, то ли просто изощренно издевается. Но я знал Евпаторию: нет, изощренно – это не про нее.

– Вот вам и второй этаж. – Я услышал голос подошедшего Инкермана и только тогда сообразил: перед нами широченная движущаяся лестница, и она ведет наверх, на второй этаж уровня! Ох уж эта Тори, совсем заморочила голову своей «Связью».

– Ребят, мы просто обязаны отправиться туда, – призывала всех Евпатория.

– Еще бы! – воскликнул Инкерман. – Я никогда не видел движущейся лестницы.

– А что за связь? – спросила Фе, бросив недовольный взгляд на Евпаторию.

– Вообще-то, нас отправляли в сопутку, – вставил я.

– Мы все уже взрослые люди, чтобы нас куда-то отправлять, – фыркнула Тори. – Я отправляюсь куда хочу.

Не замечая нашего разговора, Инкерман чуть ли не приплясывал от радости:

– Смотрите, ступеньки складываются и раскладываются. Они вылезают как будто из земли. Как это сделано?

Я понимал причину его удивления: в нашем городе была всего одна лестница, ведущая к Точке сборки. Это неожиданное воспоминание натолкнуло меня на другую мысль: может быть, сам наш город точно так же «разбирается» на дальней линии возврата, возле Башни, чтобы вновь восстановиться возле маяка? И, невидимый, проплывает под нашим Севастополем, точно такой же, только подземный и пустой? Я не мог сформулировать свою догадку, лишь интуитивно понимал, что здесь могла быть какая-то связь… Связь, опять эта связь!

– Сопутка связана с лампами, – сказала Феодосия. – Не зря этот усатый-полосатый говорил, что их нужно беречь. Так что мы идем в сопутку. Или кто-то станет утверждать, что у нас здесь в Башне есть что-то важнее ламп? – Она снова недовольно посмотрела на Евпаторию.

– Проблема в том, что мы не знаем, где сопутка, – нетерпеливо сказал Инкерман. – А лестница – вот она!

Я снова улыбнулся, глядя на своих друзей: они словно открывались мне заново. Когда мы прокатились все-таки по этой складной лестнице, я даже не испытал никаких эмоций, не почувствовал ровным счетом ничего. Как не испытывали люди, которые двигались, стоя на соседних с нами ступеньках. Инкерман же чуть ли не плясал и пел от радости, пытался раззадорить Евпаторию, но та в который раз не поддалась… «Сопутка сама найдет нас», – произнес я тогда, не понимая сам, почему так. Но я был уверен: Башня ведет нас и будет вести, пока мы сами не сделаем свой выбор. И если что действительно важно в Башне, так это точно не лестница. Лестница – это средство, какой бы красивой и удивительной она ни была. А мне хотелось знать цель и идти к цели.

«Связь» была за первым же проходом, ближайшим к движущейся лестнице. Строка с этим словом и все теми же странными буквами – WTF – бежала по глади зеркальной стены, и множество пляшущих стрелочек указывали на проход, завешенный на сей раз красной тканью.

– Как много здесь всего! – воскликнула Евпатория. Похоже, второй этаж отличался от первого только одним – здесь было больше надписей: сверкающих, блестящих, бегущих по стене, потолку и полу, возникающих в воздухе перед самым носом и так же растворяющихся… Встречались и привычные: напечатанные на указателях, которые торчали из стены и потолка.

В остальном здесь было все то же самое: прохожие, мелодорожки, высокий борт корабля по левую сторону. На указателе к следующему проходу я увидел скромную надпись:

SOPUTKA.

– Сопутка, ты моя сопутка, – смешно запел Инкерман и повернулся к Евпатории, привстал на одно колено: – Ах, Тори, будь моей сопуткой! Сопуткой-незабудкой.

Евпатория заулыбалась и мечтательно закрыла глаза, но все это длилось не дольше, чем пролетал мимо нас очередной колесист на мелике. Лицо красавицы вновь приобрело неприступный вид, она быстро прошагала мимо Инкермана и скрылась за красной тканью под надписью «Связь».

– Она не оставляет нам выбора. – Я пожал плечами. – Как по мне, нужно было идти в сопутку. Но не бросать же Тори?

– Это точно, – поддержала Керчь. – Мало ли какая там обнаружится связь.

Инкерман изображал душевные терзания:

– Она не оставляет мне выбора, – причитал он, удивительным образом еще и передразнивая меня. – Как по мне, нужно броситься вниз, в это бушующее море!

– Вставай, кривляка, – сказал я, протягивая ему руку. – Никто этого не оценит.

В «Связи» оказалось очень душно. Я был знаком с такой духотой с самого своего выхода в мир: когда мама варила или кипятила что-то на нашей маленькой кухоньке, и от кастрюли поднимался пар, а я заходил на кухню и тут же покрывался потом и каплями стремительно испаряющейся влаги. Что-то такое было и в «Связи»: здесь тоже не проходило стойкое ощущение чего-то испаряющегося, вот только что именно испарялось – было не разобрать. Тут толпилось неожиданно много людей, тогда же, в «Связи», я впервые увидел колесиста, сошедшего с мелодорожки, чтобы посетить зазеркальный зал.

Сосредоточенные люди стояли возле витрин, разглядывая выстроенные в несколько бесконечных рядов одинаковые квадратные коробочки из пластика размером с человеческую ладонь, выкрашенные в фиолетовый цвет. Внизу, в городе, бывали магазины, в которых севастопольцы приобретали все необходимое для быта, но чем в быту могли быть полезны такие коробки, я понял совсем не сразу, а сильнее всего меня удивляло то, что гигантское пространство зала было отдано под единственный товар. Посетители гудели и галдели, рассматривая квадраты, сравнивали их и живо обсуждали. Выглядело это нелепо. Но ладно галдеж, так и сами фиолетовые квадраты в руках этих непрерывно издавали звуки: пип-пип, динь-дилинь, уа-уа, фиу-фиу… Одни напоминали удар колокола, другие – шум морской волны, третьи – звук разгоняющегося автомобиля, четвертые – и вовсе блеянье козла. Все эти звуки сливались в один раздражающий фон, но людям, судя по всему, было комфортно здесь находиться. По их лицам разливалось удовольствие, как масло по слегка нагретой сковородке. Недалеко от себя я увидел Тори. Она разговаривала с совсем молодым человеком, одетым в фиолетовые джинсы и футболку. В районе груди у него красовалась все та же надпись WTF и неумело нарисованная рука с выставленным вперед средним пальцем, который прижимался к носу некрасивого, я бы даже сказал, уродливого человека. Безобразно нарисованное лицо выражало то ли удивление, то ли отвращение, то ли ужас.

Я заметил, что молодой человек, с которым говорила Евпатория, если и был симпатичней лица на футболке, то ненамного. В его ушах были проделаны огромные дыры, а язык разрезан на две части, подобно пустынным гадам, которые водились в небольшом количестве у забора, окружавшего Башню. Говорил он так быстро, что я едва успевал понимать слова – словно выплевывал мелкие камешки изо рта.

– Это вотзефак, вотзефак, знает в Башне любой дурак, вы, наверное, спросить хотите, как же им пользоваться, как, как?

Молодой человек странно раскачивался, произнося эти нехитрые слова, сгорбливался, но при этом расправлял плечи и широко расставлял руки, то сводя, то разводя их снова. В Севастополе никто не одевался так, не выглядел и так себя не вел. Парнишка сразу мне не понравился, и я схватил Евпаторию за руку.

– А ну, пойдем отсюда! Посмотри, что здесь происходит! Ты что, хочешь во всем этом участвовать?

– Ну, он так интересно объясняет. – Евпатория то ли скривилась, то ли улыбнулась. – Я заслушалась! Он меня, можно сказать, очаровал!

– Кто, он? – воскликнул Инкерман и тут же сделал то, чего я совсем не ожидал: вытянул руку, выставил вперед средний палец и приложил к лицу человека в фиолетовом – совсем как на рисунке возле надписи WTF.

Я даже застыл, выпустив ладонь Евпатории: мне казалось, что начнется драка. В нашем Севастополе никто не дрался, ведь никто не имел друг к другу претензий, но другое дело – на спор, ради забавы или просто для поддержки тонуса. Мы с Инкерманом дрались нечасто, но оба умели и даже, чего там скрывать, любили, хотя в артеках это не приветствовалось: могли нагрянуть с претензией прямо во двор к недалеким. Но Башня – иной разговор, здесь я внезапно осознал, что впервые придется применить накопленное мастерство против кого-нибудь еще.

Недавний собеседник Тори прокашлялся и доброжелательным четко поставленным голосом обратился ко мне:

– Добро пожаловать в «Связь»! Я Никита.

– Никита! – прыснул Инкерман.

– То, что вы здесь не случайно. Ведь вы совсем недавно в Башне и едва успели получить лампы. Вам все кажется удивительным и странным, и у каждого свое мнение о том, что вы видите вокруг, и свой взгляд на то, чем хотели бы здесь заняться. Но вы боитесь потерять друг друга, а потому держитесь вместе, ведь были друзьями с самых ласпей до того, как капсула социального лифта не подбросила вас сюда.

Закончив речь, этот Никита протянул мне руку. Опешив, я машинально пожал ее. Признаться, даже не знал, что ответить. За меня это сделала Тори.

– Чего? – спросила она, вытаращив глаза.

– Видите ли, – улыбнулся парень в фиолетовом, – я взаимодействую с разной аудиторией, и ко всем необходим свой подход.

– Это задача непростая, – скептически ответил я.

Никита кивнул.

– Эм-м… Но это не точно. Куда сложнее окажется ваша задача, – продолжил он, – если вы уйдете из «Связи», так и не получив вотзефак.

– Вообще-то, мы до сих пор друзья, – сказал вдруг Инкерман, пока мы все раздумывали над странным словом.

– Попав в Башню, вы получили миссию. – «Фиолетовый» словно не обратил внимания на его слова. – Но каждый пройдет ее по-своему или не пройдет вовсе. Не каждый из вас севастополист, но каждый отныне житель огромной Башни. В каком бы отдаленном уголке вы ни находились, вотзефак поможет узнать, как дела у другого, поделиться информацией и даже договориться о встрече… Когда вы здесь освоитесь, конечно. – Он улыбнулся.

– Что вы имеете в виду… вот это слово.

– Вотзефак? – с наслаждением произнес Никита.

– Да, вот этот вотзефак, квадратная коробка. Как она поможет нам общаться? Это же какой-то бред.

– Бред, – согласился фиолетовый. – Наверное, как и то, что едет колесо… а на нем человек, и он не падает. Это кажется невероятным, да? – Я вспомнил слова Луча, хранителя ламп, и поморщился: неужели здесь все работает на небосмотрах севастопольцев, этой чистой энергии, идущей из глубины душ?

– Здесь все кажется невероятным, – глухим голосом ответила Керчь.

– Лишь потому, что вы еще не привыкли, – беззаботно рассмеялся парнишка. – Башня – это безграничная свобода. И оценить все ее прелести можно, лишь приняв эту свободу, впустив ее в себя. – Он прижал руку к сердцу, как раз в том месте, где был несуразный рисунок. Это рассмешило меня, но Никита не обратил внимания.

– Вот как вы встречались внизу? – спросил он. Я пожал плечами:

– Инкерман заходил за мной, ну, или я. Когда как. И вместе заезжали за девчонками.

Фиолетовый кивнул сочувственно, но я уже понимал, что никаких эмоций он на самом деле не испытывает; выполняет свою роль – стоит говорит… В который раз в своей жизни он все это делал? Кем он был за пределами этой роли, был ли он вообще за ее пределами? И мы, и наши судьбы, и наши миссии были ему так же фиолетовы, как эти вотзефаки.

– А теперь представьте, что вам надо зайти друг за другом здесь, в Башне? Разойдитесь в разные стороны, поверните за пару углов. Вы больше не найдете друг друга, не встретите. Я гарантирую это! И вам останется лишь одно. – Парнишка округлил глаза и сделал «страшное» лицо. – Вотзефак? Вотзефак! Вотзефа-а-ак! – Он сложил ладони трубочкой и приложил к губам.

Я хотел было одернуть его – слишком уж увлекся парнишка кривляниями, – но меня перебила Евпатория.

– Смотри, здесь все очень понятно, – деловито начала она. В одной руке девушка держала лампу-«сердце», а другой ловко манипулировала, проводя пальцами по блестящей поверхности странного устройства и нажимая на нее. – Вот на этом экранчике – мы. Нажимаешь сюда-а…

– Как я могу быть на каком-то экранчике? – удивился я. – Ведь я здесь.

Никита расхохотался, впрочем, беззлобно.

– Вы можете быть где угодно, при этом на экранах ваших друзей будет значок – его вид и форму вы можете выбрать сами. В памяти вотзефака сохранены тысячи картинок, и, если вам станет вдруг скучно, вы сможете пролистать их и сменить изображение, обозначающее друга. То же и с мелодиями…

Евпатория аж подпрыгнула и захлопала в ладоши от радости. Я все больше удивлялся, глядя на нее, но не показывал виду, в конце концов, каждый волен быть таким, каким хочет. И даже если бы она разбила лампу, вряд ли стала бы от этого менее счастливой. Что важнее, лампа или счастье – это ведь тот еще вопрос, и даже для меня, вцепившегося в толстое стекло изо всех сил, ответ на него был не так очевиден.

– Так что же? – Я услышал голос Фе. – Мы сможем видеть друг друга? Разговаривать?

– Эм… Но это не точно, – сказал Никита. – Вотзефак дает возможность только переписки. Смотрите. – Мы наклонились над квадратным экранчиком. – Вы видите значок, который задан на вашего друга, и можете ему написать. Он видит такой же квадрат – вас, то есть, и может писать вам.

– Вы же говорили про картинки, – с недоверием уточнил Инкерман. – А тут какие-то квадраты: красный, синий…

Никита прищурился и внимательно посмотрел на Инкера:

– Неужели не догадаетесь?

– Мы здесь не за этим, – оборвала его Фе. – Объясните, как работает эта штука, и мы пойдем.

Парнишка распрямился, принял гордый вид и учтиво, но твердо ответил:

– Вы ошибаетесь, прекрасная девушка. Вы здесь именно за этим. Вы все, я имею в виду. И вообще, все, кто пребывает в Башне, – все они пришли сюда, чтобы догадываться. Все они догадались. Так что догадаетесь и вы. И это точно.

– Кажется, начинаю догадываться, – сказал я неуверенно. – Самый смелый из нас поднимется уровнем выше. Тот, кто все равно решил продолжить свое странствие. И, увидев, что там происходит, сообщит всем остальным. И, по-моему, я даже…

Мне хотелось сказать, что этот первый уровень с его вотзефаками, мелодорожками, кораблем-который-не-корабль и прочими сомнительными прелестями, хотя я толком не успел его узнать, уже наскучил мне. Не сказать, что мне здесь не нравилось, но и не особо увлекало. Я не знал насчет остальных, но сам был бы не прочь отправиться выше, не изучая, чем еще богаты эти проспекты и этажи. Но меня перебил смех Никиты – он стоял, закинув голову, и хохотал, а отсмеявшись, сделал ко мне шаг и зачем-то похлопал по плечу, словно был мне давним другом вроде Инкермана. Нет, определенно, мне не нравились здешние манеры!

– Если бы вы знали, – произнес он, отсмеявшись, – сколько раз я слышал в этом зале подобную догадку… Слово в слово, точь-в-точь!

Я уже и сам понял, что сморозил глупость. Конечно, в Башне не могло быть все настолько просто. Мне хотелось быстрее покинуть душный зал, да и от ужимок этого странного типа мне было совсем не весело.

– Эм-м… Но это, как вы понимаете, не точно. – Меня взяло раздражение: зачем он повторял эти «точно – не точно»? – В общем, понимаю, все устали, и здесь действительно жарко. Смотрите! Вотзефак, конечно же, работает на несколько уровней Башни. Было бы странно создавать для каждого замкнутую систему. Я живу здесь, и я, например, никогда не бывал наверху. Да и не особо хотел; девушка, вижу, меня понимает. – Он подмигнул Евпатории. – Но у меня были знакомые, кто пошел. Что я могу сказать? – «Фиолетовый» пожал плечами. – Вы подумайте только, как бы изменился мир, если бы сверху могли приходить сообщения, что там да как. Мы, живущие здесь, имеем возможность писать тем, кто выше, но… правда, какой в этом смысл? А что там, наверху, никто не может знать, пока его не вознесет, – он так и сказал почему-то: «вознесет», – социальный лифт. Башня стоит на этом!