- Рейтинг Литрес:3.8

Полная версия:

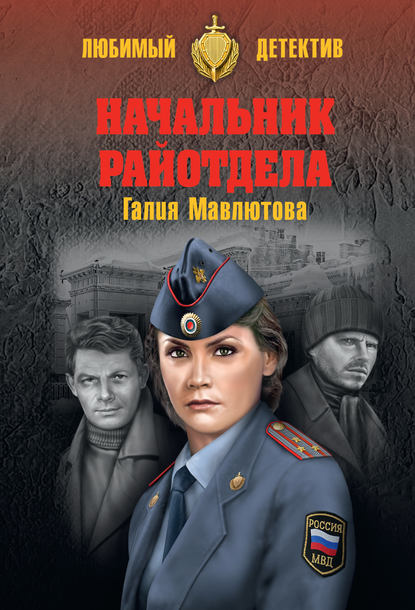

Галия Сергеевна Мавлютова Начальник райотдела

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Галия Мавлютова

Начальник райотдела

© Мавлютова Г.С., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

* * *Сухощавый невзрачный человек неопределенного возраста вошел в подъезд старинного дома, расположенного в центре Санкт-Петербурга, огляделся по сторонам и прислушался, но в подъезде было тихо, лишь наверху тяжело громыхала дверь старого лифта. «Кто-то забыл закрыть», – подумал мужчина и потряс головой, словно хотел вытрясти из ушей вязкую тишину. На мгновение ему почудилось, будто на лестнице послышались торопливые шаги, и он уже схватился за дверную ручку, но липкая тишина снова заглушила все звуки. «Послышалось», – подумал невзрачный человек и довольно ухмыльнулся, слегка растянув полоску губ. Его устраивал такой порядок вещей ранним погожим утром. Он брезгливо принюхался, нервно подрагивая крыльями носа, по всему подъезду разносился устойчивый запах крысиного дерьма, кошачьей еды и еще чего-то кислого, пронзительно-неприятного. Мужчина досадливо сплюнул и зашел в темный закуток. Подъезд тускло освещался лампочкой, выкрашенной красной масляной краской крест-накрест. «Наверное, чтобы не украли лампочку», – подумал сухощавый человек и бросил в светящийся крест кусок облупившегося цемента. Лампочка взвизгнула и погасла, сверкнув на прощание яркой спиралью. В подъезде снова стихло. Город давно проснулся, снаружи доносились человеческие голоса; лай собак, гудки автомобилей, визг тормозов, но звуки были настолько приглушенными, казалось, подъезд полностью погрузился в мрачное подземелье, оставив незатейливый городской шум в каком-то виртуальном мире. Мужчина, притаившийся в укромном уголке, задремал. Он прикрыл глаза, и сразу исчезли дурные запахи, вонь, неухоженный подъезд, но его мозг работал, как радар, он улавливал все отголоски улицы, легкие поскрипывания оконных рам, сквозной ветерок, и при любом шорохе у дремавшего мужчины приоткрывался один глаз и смотрел на противоположную дверь, но она оставалась неподвижной, и мужчина снова принимался дремать. Он сидел не шевелясь, словно робот, готовый вскочить по команде другого, самого главного робота, невидимого, неосязаемого, находившегося внутри него. Среди дремоты и приглушенных шумов мужчина услышал тихий шорох, он открыл глаза и уставился на дверь, новая металлическая дверь под «красное дерево» легко отошла от притолоки, и на площадку вышел бодрый мужчина средних лет, громко напевая какой-то модный шлягер. Он захлопнул дверь и в этот же миг сухощавый человек из своего укромного уголка выстрелил ему прямо в голову. Затем он осторожно выбрался из западни и подошел к упавшему замертво мужчине, выстрелил еще раз, постоял немного, словно размышляя, что делать дальше, и бросил пистолет прямо на грудь убитому. Затем стянул перчатки с рук и сунул их в карман. В тамбуре между дверями сухощавый невзрачный человек надвинул на глаза черную вязаную шапочку и обмотал тонкую шею черным шарфом, не оглядываясь, вышел из подъезда и направился к синей «Ниве», стоявшей невдалеке, прямо за домом. Напротив парадной, где пахло крысиным дерьмом и кошками, стоял новенький «крайслер», сверкая ослепительно-черными боками. За рулем одиноко сидел молоденький водитель с тонкими усиками в ожидании, когда хозяин подойдет к машине. Водитель, прикрыв глаза, слушал музыку.

«На такой крутой машине катается, а на охрану поскупился», – подумал невзрачный человек, поворачивая ключ зажигания. Он включил приемник и прислушался, каким-то неестественным голосом модная заполошная певица заливала всем слушающим про «любовь-морковь», в конце песни она нагло и громогласно заявляла: «А сейчас я тебя съем!» «Песня всем оскомину в зубах набила, а я никак не могу слова запомнить», – съязвил самому себе невзрачный человек и переключил скорость, вскоре старинный дом остался далеко позади.

* * *За длинным, сверкающим темной полированной поверхностью столом, сидела женщина со смуглым лицом и слегка раскосыми глазами, в черном пиджаке и белой блузке. Она что-то быстро писала, сосредоточенно сжав губы и брови. На первый взгляд женщина выглядела так, будто уже заканчивала третий десяток лет, но, если приглядеться внимательно, можно было догадаться, что она переутомилась и до сокровенных сорока ей еще далеко. На стене висел портрет президента страны. Он строго смотрел на всех входящих, словно предупреждал: в этом кабинете нужно экономить время – говорить короткими фразами и только по делу. Женщина взглянула в окно и вздохнула. Январская полутемь обязывала с утра до ночи сидеть в кабинете с включенным светом. На потолке ярко светилась люстра с десятью хрустальными плафонами. На столе укрепилась уютная настольная лампа.

«На улице мороз, а у меня в кабинете тепло и светло, уютно. Абсолютно не хочется идти на совещание», – подумала женщина и усмехнулась. Она вытянула губы трубочкой: «Ох, уж эти совещания. До чего они выматывают организм и душу. Иногда хочется тихо завыть от бесконечных выволочек, выговоров и разносов. Пропади все пропадом!»

Последнюю фразу женщина произнесла вслух и вздрогнула. Голос прозвучал неожиданно громко, и тут же в дверь тихонько поскреблись.

– Войдите, – сказала женщина и собрала бумаги в аккуратную стопку, вложила их в папку. Папку с бумагами сунула в портфель и, оглядев стол, осталась довольна. Стол сиял чистой и ровной поверхностью.

Дверь медленно открылась. В кабинет тихонько шагнула чья-то нога в поношенном сапоге буро-неопределенного цвета, затем появились плечи в плащевом пальто такого же бурого цвета и, наконец, появилась мохеровая шапочка. Из-под шапочки выглядывало довольно миловидное лицо пожилой женщина.

– Можно, Гюзель Аркадьевна? – робко спросила посетительница.

– Можно-можно, – обреченно махнула рукой женщина за столом. Она мельком взглянула на часы и поморщилась, – что у вас?

– Да у меня к вам личный вопрос, – посетительница окончательно оробела. Она топталась у двери, раздумывая, стоит ли ей проходить дальше.

– Какой еще личный вопрос? У меня прием по понедельникам с четырех до восьми. Можете оставить заявление, – Гюзель Аркадьевна провела рукой по ровной поверхности стола, пытаясь скрыть раздражение.

– Не знаю, что писать-то в заявлении, прямо измучилась вся! – посетительница заплакала, слезы растеклись по ее морщинистому лицу. Она неловко прислонилась к притолоке, чтобы не упасть.

– О-о, господи, только не это! – всполошилась Гюзель Аркадьевна. Она стремительно поднялась из-за стола и бросилась к плачущей просительнице. – Терпеть не могу, когда женщины плачут, прекратите, пожалуйста, – добавила она, смягчая тон.

Гюзель Аркадьевна положила руку на плечо женщине и, обняв ее, повела к столу, заботливо усадила женщину на стул, а сама села рядом, продолжая тайком взглядывать на часы.

– Что случилось? Говорите уже, у меня скоро совещание. Некогда вытирать вам слезы, – она ласково, но настойчиво отвела руки от лица посетительницы и посмотрела в заплаканные глаза, – глаза у вас добрые, бесхитростные. Такие глаза не могут обманывать. Говорите же, я вас слушаю.

– Спасибо, доченька, сейчас я, сейчас, – женщина достала носовой платок и высморкалась, – извините, пожалуйста, у меня насморк.

«Да уж, настоящий петербуржец без насморка, как пистолет без патронов, или нет, пожалуй, как горчица без едкости. Господи, какая чушь мне в голову лезет! – подумала Гюзель Аркадьевна и мысленно ужаснулась: – Надо бы спросить посетительницу, кто она такая и что ей нужно, а не заниматься сочинением дурацких афоризмов».

– Как вас зовут? – спросила она, взяв руки женщины в свои и наклоняясь к ней поближе.

– Анна Семеновна я, Анна Семеновна Карпова, – всхлипнула женщина и с благодарностью посмотрела на свою визави.

– Что у вас случилось, Анна Семеновна, что это вы день с дождя начинаете? На улице мороз.

– Горе у меня, Гюзель Аркадьевна. Я слышала, что вы людей не отталкиваете, всех жалеете, никого не отфутболиваете, вот и пришла к вам за помощью. – Анна Семеновна уже успокоилась и держалась с достоинством. Она выпрямила спину, сняла мохеровую шапочку, поправила рукой волосы, и от всех этих нехитрых манипуляций заметно помолодела.

«Ох уж эти мохеровые шапочки, как они уродуют наших женщин. Без этого серо-бурого болоневого пальто и мохеровой шапочки Анна Семеновна просто красавица, – сердито подумала Гюзель Аркадьевна, – и, вообще если бы не это совещание, я могла бы тут спокойно сидеть и успокаивать всех граждан и гражданок. Вытирала бы им слезы и сопли, работая по совместительству местным психоаналитиком».

– Какое горе, говорите же, Анна Семеновна, а то мне сейчас придется уйти на совещание и вас «отфутболить» все-таки. Мне не хотелось бы выглядеть в ваших глазах сухой и черствой. Чем смогу, тем помогу.

Гюзель Аркадьевна встала и прошлась по кабинету. Она всегда так делала, чтобы переключить сознание. «Кажется, это называется – особое состояние сознания», – усмехнулась она, невольно сбиваясь с шага.

– У меня сын умер, Гюзель Аркадьевна, месяц назад. – Анна Семеновна подозрительно всхлипнула. Гюзель Аркадьевна возникла у нее за спиной, нависая коршуном, чтобы, не дай бог, Карпова снова не расплакалась.

– Его убили?

– Нет, умер вроде сам, за компьютером. Так мне сноха сказала. – Анна Семеновна обернулась и с надеждой посмотрела на портрет президента, дескать, помоги, не дай ляпнуть лишнего.

– Сноха – это невестка? Жена сына?

– Да, невестка-невестка, жена сына, они отдельно жили, – Анна Семеновна с трудом отвела взгляд от проницательных глаз на стене и снова сгорбилась.

– А полиция при чем? Сына не убили, умер за компьютером, как вы говорите… Его уже похоронили? – Гюзель Аркадьевна пересекла пустое пространство кабинета и села за стол. Она постучала пальцами по полированной поверхности и сжала губы.

«Никуда не денешься от людской молвы. Если знают, что их где-то принимают, да не отшивают, и идут со своими печалями, как будто полиция – это собес или благотворительная организация. Бедные люди! Им некуда податься со своим горем, а ты сидишь в тепле и уюте, еще и злишься», – она резко оборвала свои мысли и нажала кнопку селектора. «И потом, что делать с этой Карповой?»

Юмашева давила на кнопку, словно хотела раздавить ее, как ненавистного паука. «Ей во сне приснилось, что ее сынок жив и здоров, теперь вот проверить надо бы, а кому проверять-то? Людей нет, все либо на больничном, либо учатся, работать некому».

– Коваленко, зайдите, пожалуйста. – «Пожалуйста» она произнесла после паузы, раздумывая, стоит ли вообще произносить волшебное слово.

– Так что там говорит ваша невестка? – спросила она Карпову, отпустив кнопку селектора.

– Ничего она не говорит, – неожиданно разозлилась Анна Семеновна, – ничего. Даже лицо не показала, гроб не открыла. Мой сын живой!

– Почему вы так решили? Это же нереально. – Гюзель Аркадьевна вышла из-за стола и принялась мерить шагами кабинет.

– Материнское сердце – оно чувствует, я знаю, что он живой, мой Женя живой. Я с ним разговариваю, и днем, и ночью.

«После войны много вдов и матерей выплакивали глаза в ожидании своих мужчин. Они верили, что их мужья и сыновья живы, и ведь многих интуиция не подвела. Даже через сорок-пятьдесят лет выясняется, что их близкие остались жить, кто-то нашел себе новую жену, кто-то остался за кордоном… Может, не зря Анна Семеновна разговаривает со своим Женей дни и ночи напролет? Людям верить надо…»

– Вы не любите свою невестку? – Гюзель Аркадьевна резко остановилась возле стула Анны Семеновны.

– Не люблю, – честно призналась Карпова, – да и за что ее любить-то? Она, как нелюдь, все швырком да броском, разговаривать толком не умеет. И Женьку не любила, и внука не любит. Все ей деньги давай, деньги, деньги. Как помешалась на этих проклятых деньгах.

– А чем занимался ваш сын? Ну, бизнесмен там, предприниматель или представитель пролетариата? – Гюзель Аркадьевна приподнялась на носки, раскачиваясь в такт словам. Она мучительно размышляла, чем все-таки закончится совещание, и ее сердце выстукивало бешеный танец. «Свистопляска какая-то. Сейчас мое сердце разорвется от мучительного отчаяния…» – думала она, стараясь понять, что говорит Карпова.

– Нет, не бизнесмен, не новый русский. Но жили они хорошо, богато. И квартира не квартира, машина не машина, мебель не мебель. Все Наташка хапала, жили, как новые русские.

– Так откуда все это; квартиры, машины, мебель? Если не бизнесмен, значит, ваш сын – бандит? – Гюзель Аркадьевна оглянулась на дверь: «Что это Коваленко долго не идет, застрял он там, что ли?».

– Н-не знааю, – жалобно протянула Анна Семеновна, – он все за компьютером сидел, днями и ночами. Работал с какой-то программой, всегда бледный был, зеленый. Из дома выходил только по вечерам.

– А-а, программист, компьютерщик, тогда понятно, – сказала Гюзель Аркадьевна, – Анна Семеновна, у программистов работа вредная и опасная. Он мог умереть от закупорки сосудов, реально мог, если он сутками напролет сидел за компьютером. Это очень вредно!

– Нет-нет, – испуганно всплеснула руками Анна Семеновна, – он не умер, живой он. Я знаю!

– Ну, хорошо, будь по-вашему. Сейчас придет сотрудник, он займется вашим делом. Вы напишите заявление, подробно все опишите, как и что, почему у вас возникли такие подозрения. Если сотрудник вас «отфутболит», приходите ко мне. Договорились?

Гюзель Аркадьевна схватила трубку телефонного аппарата, резким звонком известившего о своем существовании.

– Юмашева! Да, выезжаю! Все, Анна Семеновна, идем со мной, – но договорить она не успела. Дверь резко распахнулась. В кабинет стремительно влетел мужчина тридцати с небольшим лет: высокий, в черном свитере, с гладко выбритой головой. – Вот вам, Анна Семеновна, сотрудник отдела – Виктор Дмитриевич Коваленко. Прошу любить и жаловать. Сейчас вы напишите заявление, в котором подробно расскажете о своих сомнениях. Виктор, выслушай женщину внимательно, ничего не упусти, прими заявление. И не забывай о вежливом и корректном отношении к гражданам. Я уехала!

Юмашева схватила куртку с вешалки, взяла папку с документами, еще раз оглядела кабинет, не забыла ли что, потрогала плечо Карповой, дескать, все будет нормально, и вышла, кивнув на прощание Карповой, Коваленко и портрету на стене.

* * *У входа в управление толпились сотрудники, одетые по-зимнему соответственно морозной погоде. Все были в форменной одежде; в шинелях, кителях, бушлатах. Юмашева в тонкой черной куртке и короткой юбке прошмыгнула сквозь плотную толпу, старательно делая вид, что не слышит приветствий и дружеских окликов, со всех сторон посылаемых ей в спину. Мысленно она проклинала все вторники на свете только по одной причине: по вторникам в управлении установился особый совещательный день. Но этот день выдающийся: сегодня на совещании полковника Юмашеву будут размазывать по стенам и потолку управления за служебное несоответствие на глазах официальной публики в шинелях и бушлатах. Юмашева тихонько прошмыгнула в зал заседаний и скромно уселась в самом дальнем углу, страстно желая одного, не привлекать к собственной персоне постороннего внимания. Гюзель Аркадьевна уже не вспоминала о слезливой Карповой, о Коваленко, забыла даже о природных катаклизмах и вечной угрозе терроризма. Сейчас она судорожно занималась внутренним аутотренингом, лишь бы не сорваться, не стушеваться, не зареветь, когда по микрофону прозвучит ее фамилия. Это тот самый злосчастный момент, когда в переполненном зале громогласно звучит чья-то фамилия, и сотрудник, взволнованный и красный от смущения неловко встает, роняя папку или авторучку, еще толком не зная, что он сейчас услышит – хулу или похвалу. Правда, бывают времена, когда в этом зале звучат только хвалебные слова. Но чаще бывает, когда разносы, выволочки и выговоры следуют один за другим, за длинной чередой которых видны инфаркты и инсульты сотрудников, больничные листы и срочная госпитализации. «Шиш вам, не дождетесь! – прошептала Юмашева и оглянулась, не слышал ли кто, нет, кажется, никто не слышал. – Я, как булатный клинок, закаленная и прокаленная. Пропади все пропадом, пусть ругают. В жизни нужно получать не только награды, надо и шишек себе набить, иначе жизнь не в жизнь будет». Пульс стал ровнее. Она с удовлетворением констатировала, что аутотренинг прошел успешно, и гордым взором окинула зал совещаний. Куда подевался ее испуганный взгляд и поникшая голова, когда она пробиралась сквозь плотную толпу сотрудников.

– Гуля, как дела? – приветливо спросил ее кто-то рядом. Юмашева, опустив очки почти на самый кончик носа, блеснула глазами на того, кто так живо интересовался ее делами.

– Как в Польше, а что? – в ее глазах сверкали и переливались смешинки.

– А как в Польше? – спросил, тоже посмеиваясь, мужчина средних лет, усаживаясь рядом с ней.

– У кого деньги, тот и пан! Ты что, будешь меня утешать? Слезы вытирать? – она слегка отодвинулась в сторону от мужчины. Юмашева терпеть на могла чужие запахи.

– Я подгузники тебе приготовил, вдруг понадобятся, – от его пошлой шутки Юмашеву перекосило. Она высоко вздернула нос и громко произнесла, не скрывая злорадства.

– На личном опыте убедился, что без подгузников не обойтись? Тебя в прошлый раз так метелили в этом зале, что пургу несло по всему Суворовскому проспекту. Я обойдусь подручными средствами, – неожиданно для себя она почувствовала, что не сердится на соседа.

Наоборот, ей немного приятно, что он неудачно пошутил. «Наверное, специально вызвал мою ярость, необходимо, чтобы я переключилась, вошла в особое состояние сознания», – подумала она и удобно расположилась в кресле, стараясь сохранять диафрагму в нормальном режиме. «Правильное дыхание – первейшая необходимость для сотрудника органов внутренних дел», – она посмотрела на трибуну, всю увешанную и заставленную микрофонами, графинами, стаканами. «Попить бы водички, а то в горле пересохло от волнения. Почему эта Карпова пришла ко мне? Наверное, ходила к экстрасенсу, вот он и нагородил ей огород, дескать, живой твой Женя, и она после визита к знахарю прямиком в милицию. А я не задумываясь, пишите, дескать, заявление. Мы поищем вашего сыночка, всегда пожалуйста, только вот где искать его? Коваленко, наверное, материт меня». Усилием воли Юмашева сердито отогнала от себя лишние, как ей казалось, мысли, и приготовила себя к худшему исходу. На небольшое возвышение, олицетворяющее житейский Олимп, гуськом поднимались тучные мужчины, ослепительно сверкая золотыми оправами и погонами. Тяжелой поступью они шли по подиуму, и также тяжело усаживались на высокие стулья. «Наверное, они так трудно шли, точнее, не шли, а взбирались на этот Олимп, и поэтому им тяжело даются эти шаги на помосте», – развеселилась Гюзель Аркадьевна, глядя, как вытирают потные лбы грузные мужчины. «Сейчас кто-то из них публично отругает меня за плохую работу, и для него это тоже будет работа. Потом он отчитается, что привлек к дисциплинарной ответственности нерадивого сотрудника, и этим сотрудником сегодня случайно окажусь я. А мне не страшно. Нет, вообще-то страшно, но я почему-то не боюсь».

– Юмашева! – она поняла, что звучит ее фамилия, не услышала, а поняла, потому что переполненный зал четырьмястами пар глаз уставился на нее. Причем все четыреста человек обернулись, чтобы пристально разглядеть, кто же это такая Юмашева, и в чем она провинилась, интересно бы всем узнать.

Она резво вскочила и вытянулась в струнку: «Юмашева!»

Ее голос прозвучал звонко, как в пионерском лагере на слете отличников учебы и спорта. Гюзель Аркадьевна смутилась и чуть пригнулась: «Совсем по-детски вышло как-то, не по-взрослому, несолидно. Что это со мной? Да будь что будет», – мысленно отмахнулась она от критических мыслей в свой адрес.

Грузный мужчина вышел к трибуне и достал толстую пачку бумаги: «Неужели этот пакет предназначен для меня одной?». Юмашева склонила голову, чтобы не рассмеяться: «Один подгузники предлагает, второй пачку бумаги припас, так российской тайги на наш век не хватит, на одну Юмашеву весь лес переведут», – весело подумала она.

По микрофону зазвучали первые фразы. Гюзель Аркадьевна невольно сникла. Внутренне она соглашалась с критическими замечаниями, если можно было так назвать те слова, которые гремели в зале, усиленные специальной аппаратурой, раздаваясь гулким эхом в ушах и растекаясь липким потом по спине.

В зале гремела музыка слов, мистически складываясь в тяжелый металлический рок: «Юмашева допустила обострение оперативной обстановки на территории вверенного ей отдела, на территории отдела за последние три месяца увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, значительно выросло количество преступлений против личности, увеличилось количество преступлений против жизни и здоровья, количество преступлений против собственности, количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности…» Оглушительный рок превратился в неразбериху слов, бум-бум-бум…

«Стоп, спокойно, а откуда у меня на территории преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности? Что-то я не припомню за последнее время никаких изнасилований, – невольно вслушалась в последнюю фразу металлического рока Юмашева, – ах, да-да, в Новый год неизвестные изнасиловали девицу легкого поведения. Да на ней клейма ставить негде, а изнасиловали ее собственные дружки», – мысленно возмутилась Гюзель Аркадьевна. Она тут же одернула себя: «Уголовное дело возбудили, девице легкого поведения всего пятнадцать лет, и дело зависло вечным глухарем, так что, воспринимай критику спокойно. А почему, кстати, оно зависло? Там ведь все фигуранты известны, они в одной школе учились… Недосмотрела, недоглядела, теперь вот слушай. – Юмашева пригорюнилась. – Вернусь с совещания, всех оперов по углам размету, чтобы им служба медом не казалась. Все глухари возьму на контроль, сама буду раскрывать. Выслушиваю авангардную музыку в первый и последний раз. Больше я не допущу такого позора!»

«Мы не допустим такого безобразного и безответственного отношения со стороны начальника отдела…» – вслушалась она в очередную ноту мистического рока и внутренне согласилась: «Правильно, такое безобразие допускать категорически нельзя, это запрещено действующим законодательством».

– Юмашева, вы слышите? – ровно восемьсот глаз в общем количестве недоуменно уставились на Гюзель Аркадьевну.

– А? Что? Слышу-слышу, – она утвердительно кивнула высокопоставленной трибуне и любопытному залу, подтверждая свою верность присяге, принесенной ею почти двадцать лет назад.

– Ничего вы не слышите! – грубо рявкнул грузный мужчина в микрофон. Вдруг раздался скрежет, так скрежещет железо при перетаскивании его с места на место, и металлический рок прекратил свое звучание. В зале наступила тишина. Мужчина что-то гневно выговаривал, но его никто не слышал. Восемьсот глаз весело подмигивали Юмашевой, дескать, выговора не успели огласить, на твою удачу даже микрофон сломался. Возле трибуны засуетились штабисты, подтаскивая провода, какие-то ящички, чемоданчики, но грузный мужчина уже покинул пьедестал. Он вышел из зала, гневно шевеля густыми бровями и полными губами.

– В Москву поедешь, – выдохнул сосед. Он придвинулся и заговорщически приник к Юмашевскому уху.

– Зачем я туда поеду? – Гюзель с недовольным видом отодвинулась от соседа. «Вечно он со своими приколами».

– На переаттестацию, генерал сказал. Ты что, не слышала?

– Нет, не слышала, – беспечно отмахнулась от соседа Юмашева, – а когда ехать-то?

– Завтра, завтра и ехать. Поедешь? – в глазах доброхота зажглись странные огоньки. «Да он радуется, – подавила тяжелый вздох Гюзель Аркадьевна, – конечно, – сердито думала она, – переаттестация – дело поганое, но сегодня я, а завтра ты поедешь…»

– Поеду. Приказ есть приказ! – вслух сказала она и открыла блокнот. Больше не хотелось обсуждать поездку со словоохотливым соседом, слишком уж назойлив, слишком сердечен. А на поверку выяснится, что радуется ее неприятностям. Так устроен мир.

Она еще долго сидела в опустевшем зале с закрытыми глазами. Ей хотелось куда-нибудь исчезнуть, уменьшиться в размерах, дематериализоваться, в конце концов. Только бы не видеть сочувствие в глазах сотрудников, один за другим покидающих зал совещания. Кое-кто не скрывал, дескать, слава богу, сегодня размазали не меня, кто-то искренне сочувствовал. Большинство просто не обратило внимания на происходящее, а что, рабочий момент, поругают сотрудника, он затрепыхается и развернет бурную деятельность по раскрытию глухарей. Гюзель Аркадьевна не хотела выходить из зала, чтобы не попасться на глаза генералу. Если увидит ее в короткой юбке – следующий публичный разнос обеспечит на полную катушку. И еще она не любила оформлять командировочные предписания. Надо обойти массу кабинетов, чтобы подписать нужные документы, поставить печати, заштамповать, зарегистрировать, проштемпелевать. Самое приятное в этом деле – получение командировочных денег. Всегда приятно пошуршать тугими бумажками, вложить их в бумажник, сразу себя человеком чувствуешь. При мысли о шелестящих дензнаках Юмашева бодро встала и одернула юбку, стараясь удлинить ее до бесконечности.