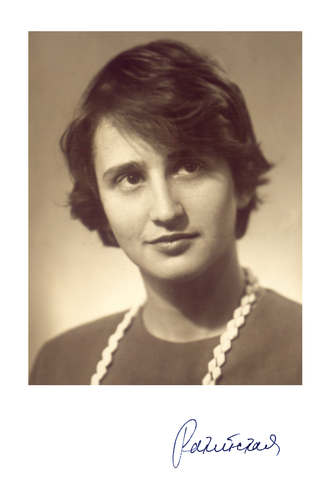

Галина Ракитская

Основные труды. Том 1. Идеология последовательного (революционного) гуманизма. Теория общества и хозяйства

Сравнительный анализ социально-экономических условий научно-технического развития производства при социализме и капитализме позволяет дать правильную оценку взаимосвязи возрастающих возможностей многовариантности научно-технического прогресса с эффективностью производства и потребностями обеспечения социально-экономической направленности выбора и осуществления того или иного варианта развития.

Если объективно возможным становится множество вариантов развития производства, то в условиях стихий-ной кооперации увеличивается и вероятность замедления его темпов, а также возрастают масштабы нерациональных затрат ресурсов. Стихийность, которая имела место в XIX в. (когда действовали тысячи предпринимателей, руководствуясь исключительно текущей рыночной конъюнктурой), в условиях современного научно-технического прогресса уже не существует, по крайней мере в сфере научно-технических решений стратегического порядка. Что касается повседневных рационализаторских усовершенствований в локальных сферах, то они сейчас могут осуществляться мелкими предпринимателями. Именно это и составляет реальную базу конкуренции в отношении технических, технологических и организационных решений в сфере мелкого бизнеса. Однако темпы и направления научно-технического прогресса в условиях современного капиталистического производства определяют не мелкие бизнесмены, а монополии и капиталистическое государство.

Решения, принимаемые в условиях современного государственно-монополистического капитализма, исходят, как правило, из определённой, заранее намеченной стратегии развития. Следовательно, они предполагают выбор того или иного варианта (или ограниченного числа вариантов) из множества объективно возможных. Современный государственно-монополистический капитализм создал свой определённый механизм выбора направлений научно-технического прогресса. Неустранимые противоречия капиталистического строя, коренящиеся в частной собственности на средства производства, резко ограничивают эффективность этого механизма, но тем не менее известная направленность научно-технического прогресса, разумеется, в соответствии с целями буржуазного общества, всё же достигается. В связи с этим обеспечение определённой направленности научно-технического прогресса мы можем рассматривать как явление, свойственное не только социалистическому, но и вообще современному мировому хозяйству. Участие в этом мирохозяйственном процессе государств (экономик) с различным общественным строем осуществляется, с одной стороны, в форме научно-технического сотрудничества, а с другой – в форме экономического соревнования двух мировых систем, в том числе и в области научно-технического прогресса. В Отчетном докладе ЦК КПСС на XXIV съезде партии отмечалось, что «ныне, резко усилилась роль такой сферы классовой борьбы между социализмом и капитализмом, как экономическое и научно-техническое соревнование двух мировых систем»[26].

Возрастающие возможности многовариантности научно-технического прогресса ставят перед капитализмом всё более сложные проблемы преодоления центробежных тенденций в принятии и осуществлении решений стратегического порядка. Социалистическому хозяйству этот круг проблем чужд, ибо наше хозяйство есть последовательно централистское хозяйство, и всякие центробежные тенденции исключены при действительно демократическом характере централизма. Поэтому вся сумма усилий нашего государства в области научно-технического прогресса может быть направлена на выбор наилучшего из возможных вариантов. Последовательно демократический централизм обеспечивает то важное преимущество, что социалистическому хозяйству доступен любой из объективно возможных вариантов научно-технического прогресса, что ни один из этих вариантов не может встретить препятствий для своей реализации по причине расхождения интересов общества в целом с интересами отдельных его звеньев, частей. В отличие от капитализма, где возможности выбора того или иного варианта существенно сужены вследствие глубины и антагонистичности экономических и социальных противоречий, социализм обеспечивает наибольший простор для принятия и осуществления стратегических решений в области научно-технического развития производства.

При определении принципов и конкретных методов использования преимуществ социализма в деле обеспечения научно-технического прогресса следует учитывать и тот положительный опыт капиталистических стран, который является результатом их попыток применения элементов централизма и планирования (программирования). Подобный опыт в социалистической экономике может быть использован с гораздо большим эффектом. В то же время весьма важно исследовать особенности критерия (или системы критериев), которые в условиях современного капитализма предопределяют выбор реализуемого варианта научно-технического прогресса. Эти исследования позволили бы определить обычную, среднюю степень оптимальности научно-технических решений в условиях капитализма. Они также показали бы, с какой степенью осторожности должны мы учитывать зарубежный опыт и использовать его в прогнозировании научно-технического развития социалистического производства. На наш взгляд, мы в этом деле пока что руководствуемся в основном субъективными соображениями, хотя и стараемся путём суммирования (агрегирования) множества экспертных оценок зарубежного опыта исключить различные субъективные моменты. По-видимому, экономическая наука должна разработать более строгие, более обоснованные методы.

Содержание социально-экономической направленности научно-технического прогресса может быть определено как единство двух процессов:

– определения социально-экономических целей (ориентиров) научно-технического прогресса;

– обеспечения подчинённости научно-технического развития производства поставленным социально-экономическим целям.

Прежде чем рассматривать более подробно каждую из сторон такого органического единства, следует чётко определить временной горизонт, в пределах которого будет вестись это рассмотрение и в пределах которого, следовательно, будут значимы полученные выводы.

Научно-технический прогресс можно рассматривать как «вторую производную» развития производительных сил, т. е. как фактор ускорения их развития. Разумеется, от этого ускорения уровень развития производительных сил зависит таким образом, что с течением времени он изменяется настолько значительно, что требуется изменение и социально-экономической формы их развития, смена способа производства. Научно-технический прогресс может быть рассмотрен в плане его взаимосвязи со сменой типов производственных отношений. Этот аспект мы оставляем в стороне, не рассматривая вопрос о том, как изменяется направленность научно-технического прогресса в период смены одного социально-экономического строя другим. Для нас важен иной аспект – вопрос о направленности научно-технического прогресса в пределах одного и того же способа производства, т. е. в рамках качественно неизменной системы социально-экономических целей и качественно единого механизма подчинения научно-технического развития производства этим целям. Речь пойдет о свойственных социализму социально-экономических целях и присущих ему способах подчинения научно-технического прогресса этим целям.

Известно, что стратегическая социально-экономическая цель развития при социализме заключается в ликвидации существенных классовых различий и постепенном переходе к бесклассовому коммунистическому обществу. На XXIV съезде КПСС ещё раз было подчеркнуто, что в области социальной политики главной линией партии является «дальнейшее сближение классов и социальных групп»[27]. «Политика партии, – отмечалось на съезде, – направлена на то, чтобы содействовать сближению рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, постепенному преодолению существенных различий между городом и деревней, между умственным и физическим трудом»[28].

Приняв это твёрдое определение общего направления общественного прогресса, мы далее должны проследить его конкретные проявления в сфере регулирования процессов научно-технического совершенствования производства.

Принципиально важно научно обосновать и усвоить идею непосредственной взаимосвязи отмеченной выше социально-экономической цели (движение к бесклассовому обществу) с развитием производительных сил при социализме. Сближение социально-экономического положения классов, слоёв, социальных групп – это главная цель, которой при социализме должно быть подчинено развитие производительных сил.

Тем не менее эта главная социально-экономическая цель нередко оставляется в нашей литературе без должного внимания, и процесс развития производительных сил выглядит просто как наращивание мощностей, ресурсов, как усложнение отраслевой структуры в ходе освоения новых производств и т. д. Важнейшее значение социально-экономической цели подчеркивается, пожалуй, лишь в определении этого процесса как процесса создания материально-технической базы коммунизма. Но сама категория материально-технической базы коммунизма недостаточно раскрыта в аспекте социально-экономических результатов развития производительных сил, а потому связь их развития с социально-экономическими целями указывается очень неотчётливо.

В настоящее время перед экономической наукой среди других проблем развитого социализма стоит задача исследования критериев материально-технической базы коммунизма и этапов её создания. В этих исследованиях прежде всего должен быть решён вопрос о характере критериев. Технический уровень развития производства, характеристики производственных и потребительских свойств производимой продукции сами по себе, непосредственно не могут выполнять роль указанных критериев. Не могут быть ими (критериями) и чисто экономические характеристики общественного производства (количественные значения различного рода показателей), например, объём национального дохода, уровень производительности труда, общий объём производства, объём производства различных видов продукции и т. п. Такие характеристики стирают как в теоретическом плане, так и в плане практической значимости существенные различия, принципиально качественные отличия материально-технической базы социализма и коммунизма и материально-технической основы современного капитализма.

Строгие научные критерии материально-технической базы коммунизма могут быть даны лишь посредством определения системы социально-экономических целей, которые необходимо достигнуть на её основе. Таким же должен быть и характер критериев различных этапов её создания. Система социально-экономических результатов, которые достигаются благодаря созданию материально-технической базы коммунизма, – вот её адекватное описание как качественно определённого состояния производительных сил. Многое для этого описания уже подготовлено.

Однако для определения программы дальнейшего развития производительных сил ещё требуется значительная конкретизация социально-экономических целей. Эту проблему следовало бы обсудить подробнее.

Сейчас всё чаще ставится вопрос о ранжировании социально-экономических целей с тем, чтобы получить четкие критерии для сравнения как прогнозных, так и плановых вариантов. Собственно говоря, в такой постановке вопроса на первый взгляд нет ничего принципиально нового: речь идёт о сравнении важности различных общественных потребностей. Никакое планирование невозможно без этого. Практика планирования в СССР даёт примеры четкого ранжирования целей. Уместно вспомнить здесь о ленинском определении основного звена в период перехода к нэпу, о генеральной линии КПСС на индустриализацию и т. п. Так что принципиально задача ранжирования целей – это задача, в решении которой уже накоплен немалый опыт. Вместе с тем новые условия хозяйственного развития заставляют по-новому ставить многие уже знакомые по прошлому опыту задачи, в том числе и задачу сопоставления важности различных целей (ранжирования их).

В настоящее время объективно существует гораздо более широкая, чем раньше, степень свободы выбора вариантов развития. Возросла роль взаимозаменяемости средств (ресурсов), причём маневрирование средствами и ресурсами тем более возможно и реально, чем о большем сроке развития идёт речь. Однако каковы же критерии определения наиболее целесообразных вариантов из практически равно возможных?

Эти критерии сравнительной оценки вариантов, не допускающие какого-либо произвола, лежат в области социально-экономических целей. Общее определение этих целей, о чём говорилось выше, объективно. Но конкретная система более детализированных целей допускает известную их взаимозаменяемость, известное варьирование в сроках их достижения и в установлении очерёдности. Ранжирование целей – это проблема определения объективно возможных границ варьирования в области конкретных целей в рамках объективно обусловленной общей социально-экономической цели. Говоря на языке примеров, это проблема определения того, возможно ли, скажем, отложить развитие туризма до полного удовлетворения потребностей в жилье, а эту последнюю проблему решать быстрее, чем развивать розничную торговлю или осуществлять автомобилизацию и т. д. В итоге ранжирования целей мы устанавливаем объективную сравнительную меру для различного рода конкретных процессов. Именно такими сегодня и представляются научные методы планомерного обеспечения пропорциональности развития.

Всё вышесказанное прямо подводит к постановке вопроса о социально-экономических целях (ориентирах) научно-технического прогресса. Этот прогресс рассматривается как резерв ускорения развития производительных сил, а его плановый характер обеспечивает ему роль планового фактора экономического роста. Отсюда вытекает особая важность целей, которые должны быть поставлены перед научно-техническим прогрессом как фактором обеспечения решения плановых задач. Собственно говоря, научно-технический прогресс и не может быть фактором обеспечения плановых пропорций, если не будет заранее установлено, в каких направлениях он должен развиваться, в какие плановые сроки, в какой мере и т. д. В условиях ускорившегося научно-технического развития производства планировать его можно лишь с учётом предстоящих в пределах планового периода изменений. Если же заранее всё строго детализировать, то можно упустить лучшие варианты совершенствования, которые обнаруживаются после составления плана. В условиях многовариантности развития жёстко зафиксированными в плане могут быть либо плановые цели, либо средства их достижения, но не то и другое одновременно. Разработка основных направлений социально-экономической политики на XXIV съезде КПСС послужила сильным импульсом для совершенствования планирования по линии более глубокого обоснования главных социально-экономических целей (задач) народнохозяйственных планов. Возрастает значение социально-экономических целей в разработке плана, благодаря чему в планировании научно-технического развития производства создаётся большой простор для выбора вариантов быстрейшего достижения этих целей.

Если мы говорим, что нельзя одновременно и жёстко (однозначно) фиксировать в плане и социально-экономические цели, и производственные средства их достижения в условиях быстрого научно-технического прогресса (по крайней мере настолько быстрого, что нереально рассчитывать на выполнение плана с помощью той техники и организации, которая достигнута к началу планового периода), то это вовсе не значит, что план вообще не может включать мероприятий по обеспечению научно-технического прогресса, что этот прогресс должен пойти самотёком. Дело в том, что в плане невозможно однозначно предусмотреть научно-технические и организационные решения, которые будут использованы как средство ускорения развития производительных сил в течение планового периода. Эта невозможность в период составления плана однозначно определить на весь планируемый период (особенно длительный) перечень новых решений, которые будут использованы, не отрицает планового характера научно-технического развития производства при социализме, она лишь придаёт планомерности этого процесса своеобразные формы и заставляет использовать в управлении научно-техническим прогрессом специфические методы.

Специфика заключается, на наш взгляд, в том, что центр тяжести должен быть перенесён с определения конкретного перечня мероприятий на чёткое определение направлений научных, технических и организационных решений. План должен оставлять достаточную свободу для замены одного решения другим в интересах оптимизации развития. Однако эта свобода может возрастать не иначе, как по мере всё более строгого и всё более научно обоснованного определения целей (результатов), того эффекта, который должен быть достигнут в течение планового периода за счёт научно-технического прогресса.

В комплексе средств, обеспечивающих подчинённость научно-технического прогресса поставленным социально-экономическим целям, планирование является одним из важнейших, но не единственным. Нельзя осуществлять перестройку планирования научно-технического прогресса в отрыве от других форм и методов управления этим процессом. Необходимые конкретные формы хозяйственного руководства научно-техническим развитием производства могут быть выявлены на основе научных исследований в двух направлениях: исследований общих закономерностей управления любым процессом в народном хозяйстве и исследований специфических особенностей такого явления, как научно-технический прогресс.

В отношении научно-технического прогресса, как и любого другого процесса в экономике, социалистическое государство должно осуществлять весь комплекс функций по управлению. Этот комплекс помимо планирования включает, на наш взгляд, также функцию слежения и фиксации существующего положения; функцию научного анализа прежних тенденций, достигнутых результатов и имеющихся недостатков; функции прогнозирования, нормирования и организации; контроля и регулирования процесса выполнения планов. Для обеспечения выполнения решений, принимаемых в области управления, применяются присущие социализму методы воздействия на хозяйственные звенья, которым эти решения адресуются, а именно: директивные методы и стимулирование.

Все функции и методы в системе управления должны быть чётко взаимоувязаны. Выполнение каждой из этих функций должно обеспечивать информацию, необходимую и достаточную для выполнения других, связанных с ней функций. Особое внимание следует уделить системе обратных связей, обеспечивающей подготовку и принятие решений соответствующей информацией о ходе процесса и степени достижения поставленных целей.

Учёт особенностей научно-технического прогресса призван способствовать формированию специфических форм осуществления перечисленных выше функций и методов. Так, для выполнения функций слежения и фиксации должны быть разработаны соответствующие системы учетно-статистических показателей, прогнозирование научно-технического прогресса необходимо осуществлять с помощью комплексных многовариантных прогнозов, нормирование – в форме единой технической политики. О принципах перестройки планирования научно-технического прогресса было сказано выше; конкретные его формы должны включать наряду с другими и комплексные программы научно-технического развития, и специфическую систему показателей научно-технического прогресса в народнохозяйственном плане, планах отраслей, объединений и др. Функция организации научно-технического прогресса должна, с одной стороны, ориентироваться на структуру самого этого процесса, включающего такие элементы, как научные исследования, проектно-конструкторские разработки, выпуск новых видов техники, её внедрение в производство и т. д. С другой стороны, она состоит в определении структуры хозяйственных звеньев, осуществляющих научно-технический прогресс. С учётом специфики научно-технического прогресса должны формироваться и методы воздействия на хозяйственные звенья, действующие в этой области.

Как видим, обеспечение подчинённости научно-технического прогресса социально-экономическим целям – дело весьма сложное. С одной стороны, необходимо комплексно использовать все функции, методы и формы управления, обеспечивая при этом дальнейшее их развитие. С другой стороны, объективно требуется, чтобы комплекс функций, форм и методов не только охватывал каждое конкретное направление прогрессивных изменений в производстве, каждый элемент научно-технического прогресса и каждое конкретное звено, осуществляющее этот прогресс, но и обеспечивал единство всех этих направлений, процессов и звеньев с тем, чтобы добиться более высоких темпов научно-технического прогресса в народном хозяйстве.

Печатается по «Известия Академии наук СССР. Серия экономическая» 1975. № 4. Стр. 19–28.