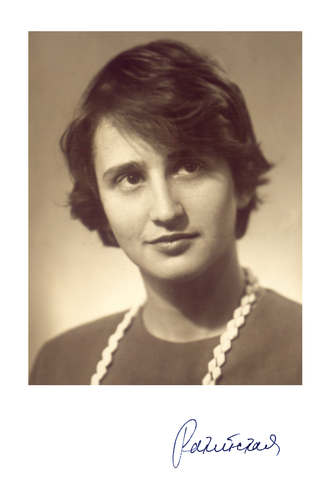

Галина Ракитская

Основные труды. Том 1. Идеология последовательного (революционного) гуманизма. Теория общества и хозяйства

Понятно, что проблематика субъектности занимает совершенно разное место при этих разных подходах. Целостно-обществоведческий (историко-материалистический) подход не упускает из виду, что в обществе всё делается осознанно. Отсюда пристальное внимание к общественным реалиям (явлениям и процессам), существом и содержанием которых является осознание и сознательное направление деятельности. Цели, несомненно, принадлежат к кругу таких общественных реалий.

Вернёмся ненадолго к исследованию Г.Я.Ракитской о научно-техническом прогрессе и его эффективности. Новизна её подхода и её решения зиждилась на понимании эффективности как целесоответствия. Такое понимание просто требует привлечь и аспект целенаправленности. Экономика и сам по себе научно-технический прогресс не могут иметь никаких иных целей, кроме целей общества. Отсюда вытекают правильная трактовка направленности научно-технического прогресса как социальной направленности и полная (неущербная) трактовка эффективности как социально-экономической эффективности.

Г.Я.Ракитская пошла в разработке проблематики целей ещё дальше. Она осветила проблемы целеполагания, эшелонирования (конкретизации и этапирования) целей, стратегических целей, целеориентированного анализа и др.[13] Её любимой, обожаемой статьёй была наша совместная статья «Цели и критерии социально-экономического прогресса» (1983). Статья совместная, но главным автором и режиссёром статьи была Галина Яковлевна. Через 5, через 10, через 25 лет мы возвращались к этой статье, как мы шутили, «для восстановления квалификации».

Так получилось, что эта статья интегрировала все наши предшествующие методологические наработки и наши мировоззренческие принципы. В ней уже «всё было»: и подходы, и терминология, и собственные содержательные трактовки широко употребляемых научных категорий. Подобно тому, как К.Маркс дал абрис своей методологии «Капитала» в «Предисловии» к книге «К критике политической экономии» (январь 1859), мы дали абрис своей методологии в названной статье. Методология эта, по сути дела, оказалась противопоставленной методологии «Капитала». Мы в полной мере осознали это позже. Не раз несколько удивлялись потом, какие мы оказались тогда умные: в статье были чёткие формулировки, содержание которых позже раскрывалось полнее и плодотворнее. Разве вот только трактовка отношений собственности в статье не была доведены до чеканной точности. Трактовку собственности как исключительно субъектно-объектного отношения («собственность на…») мы, разумеется, отвергали. Мы поставили экономику в целом на её надлежащее место – на место средства общественного развития. Более того, мы дошли до понимания, что «собственность – интегральная характеристика средств, но средств общества, а общество всегда имеет потребности, цели…Как средства общественного прогресса они существуют лишь в меру своей адекватности целям. Момент целенаправленности, целеподчинённости экономики – вот что главное в категории «собственность» (стр. 19). Но всё же этого оказалось недостаточно для наших дальнейших разработок, и мы через несколько лет пришли к трактовке собственности как власти в хозяйстве, как властно-хозяйственных отношений, то есть по преимуществу, в основном как субъектно-субъектных отношений (кстати, у К.Маркса в ранних произведениях такую трактовку потом тоже нашли).

В преамбуле к комментируемой здесь статье 1983 г. говорится: «Сейчас становится всё яснее, что дальнейшее продвижение в понимании целей и критериев общественно-экономического прогресса невозможно силами только экономистов, только социологов, только философов, только историков и т. д. Здесь необходим подход с позиций созданного К.Марксом научного метода – с позиций целостного обществоведения. В статье мы постарались очертить именно такие принципиальные подходы к проблеме целей и критериев общественно-экономического прогресса, которые проистекают из марксистско-ленинского обществоведения как целостной системы научных знаний об обществе» (Стр. 3). Время удостоверило, что очерк вполне удался. За несколько лет до перестройки и четвёртой русской революции наш методологический арсенал был в хорошей готовности.

7.

В 1980-е годы Г.Я.Ракитская приступила к новому фундаментальному исследованию – к исследованию социально-трудовых отношений. Уже первые её публикации по социально-трудовой проблематике отличались свежестью, оригинальностью постановок и акцентирования[14]. Но это исследование прервалось в самый его разгар – я даже запомнил, когда именно: в марте 1987 г. Однажды Галина Яковлевна поднялась от своей пишущей машинки, закрыла её и сказала: «Знаешь, я пошла в движение. По-моему, начинается всерьёз. Как-то не до науки сейчас…» И вправду, целиком окунулась в так называемое неформальное демократическое движение.

Об её участии в перестройке и революции и об интеллектуальном вкладе в них будет написана специальная статья-предисловие к третьему тому «Основных трудов». А о разработках проблематики социально-трудовых проблем и социальной политики (к ней она вернулась после революции) будет статья-предисловие ко второму тому.

Сейчас же уместно будет продолжить комментарий к тем обществоведческим разработкам, которые не вошли во второй и третий тома её «Основных трудов».

Весной 1987 г. Отдел науки ЦК КПСС дал ряду учёных задание: проэкспертировать идеологию перестройки. Надо думать, собирали идейный материал для книги Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачёва. Мы с Галиной Яковлевной 31 августа 1987 г. официально представили (с сопроводительным письмом от ЦЭМИ АН СССР) в Отдел науки свой доклад «Идеология перестройки как социальной революции в обществах современного советского типа» объёмом 121 машинописная страница. Для нас это была рубежная работа. Через два года она была опубликована на Украине[15], а через три – в Москве[16].

С точки зрения становления целостного обществознания и развития его методологии, работы 1987–1997 годов весьма плодотворны и своеобразны. Большинство из них представляют собою комплексный оперативный анализ реальной исторической ситуации, реальных динамических состояний общества и прогноз развития перестроечных и революционных процессов. Попутно приходилось, кроме того, делать и анализ общественного сознания, его структуры, течений мысли, программ.

Не раз вспоминалось замечание Ф.Энгельса о том, что, дескать, в экономическом учении К.Маркса, действительно, имел место перекос в сторону недооценки многих факторов общественных взаимодействий и выпячивание из-за этого экономического фактора. «Но, – с уверенностью продолжал Ф. Энгельс, – как только дело доходило до анализа какого-либо исторического периода, то есть до практического применения, дело менялось, и тут уже не могло быть никакой ошибки»[17]. Действительно, оперативный целостный конкретно-исторический анализ сам собою отбрасывает как негодное всё, что коренится в экономическом детерминизме, и прямо-таки наталкивает на плодотворные подходы, постановки и решения. Годы и годы спустя мы с Галиной Яковлевной дивились своим тогдашним удачным разработкам, сделанным в интенсивном режиме и, похоже, без ошибок. Целостно-обществоведческая методология воплотилась и существенно развита в разработках тех лет. Галина Яковлевна замышляла даже переиздать наши работы в виде четырёхтомника «Четвёртая русская революция». Готовила такое издание, но не завершила…

8.

Помимо названной работы 1987 года можно упомянуть ряд других, выполненных в жанре оперативного анализа конкретно-исторической ситуации и вариантного прогнозирования последующей динамики[18].

Хочу обратить внимание коллег не столько на круг, сколько на типы проблем, которые пришлось рассматривать в ходе оперативного конкретно-исторического анализа и определения вероятных вариантов стратегий и тактик разных социальных сил, участвующих в перестройке и революции. На типы проблем и на подходы к их рассмотрению и решению.

Во-первых, в ходе такой работы сложился опыт и осознан специфический тип исследования, который был очерчен позже как исследование предмета в актуальном целостном контексте[19]. «Главная особенность использования целостно-обществоведческого подхода, – пишет Г.Я.Ракитская, – выделение предмета в актуальном целостном контексте… Прежде всего, что понимается под целостным контекстом? Это общество, всё целиком, без каких-либо произвольных или «хитро-мудро» обоснованных изъятий…Целостно обществоведческий подход не препарирует общественную реальность для изучения, а сохраняет её целиком в процессе изучения как целый реальный жизненный контекст бытия изучаемого предмета…Но ведь этот контекст огромен, бесконечен в своих конкретностях, помноженных на динамичность! Как выбрать, отобрать, сгруппировать существенное, выделить существенное в смеси существенного и несущественного? Решение задачи таково: предмет изучения следует выделять не в целостном общественном контексте вообще, а в актуальном целостном контексте. Это значит, что целостный контекст и изучаемый предмет в этом контексте берутся не абсолютно, а относительно, а именно применительно к задачам практики, то есть актуально. Истина практична, процесс истины имеет положительный (конструктивный) смысл не иначе как сторона практики, для практики» (Стр. 34–35).

Во-вторых, пришлось заняться научным определением исторических координат родной страны. Реальное историческое место СССР было отнюдь не таким, как изображалось советскими апологетическими общественными науками. И не таким, как изображала его западная советология (и буржуазная, и просоветская или «левая» троцкистская). Марксовы гипотезы о формациях тут не действовали. Пришлось развить теорию деформаций и перерождений социализма.

В-третьих, пришлось распознавать историческое состояние СССР как революционную ситуацию, как системный кризис. Эта задача могла быть удовлетворительно выполнена только при условии обнаружения основных противоречий общественной системы СССРовского типа. Эти противоречия были научно определены.

В-четвёртых, знание основных противоречий системы позволило научно предвидеть характер предстоящей социальной революции как антитоталитарной и антиимперской.

В-пятых, требовалось строго научно поставить вопрос о вариантах будущего и научно оценить сравнительную степень реальности (исторической реализуемости) вариантов будущего. Потребовалась, хотя бы в общих чертах, теория исторического выбора. Того, что имелось в классическом марксизме, было недостаточно.

В-шестых, требовалось развить научные представления о социальной структуре общества, о субъектах исторического общественного действия, о социальных силах и их соотношениях. Мало научно ответить на вопрос «Что делать?» Требуется научно ответить на не менее трудный вопрос – «Кто сделает, кто заставит сделать?»

В-седьмых, ситуация в СССР, а затем в России явно выпадала из актуального целостного контекста, если не увязывалась на сущностном уровне с геополитическими процессами. Объяснение необходимости перестройки и социальной революции, идущее от «приведение производственных отношений в соответствие с производительными силами», оставалось не более чем мантрой, шаманским заклинанием. Требовалось принять во внимание поражение СССР в гонке вооружений и соотношение геополитических сил. Только это позволило понять четвёртую русскую революцию как революцию, в которой основной социальной силой стал международный финансовый капитал. Отсюда и научное понимание послереволюционного состояния России как страны периферийно-зависимого капитализма.

В-восьмых, требовалось научно глубоко и содержательно понимать идеологии, коренные интересы и политические программы разных социальных групп (каст и формирующихся классов). И при этом, конечно же, иметь определённую последовательную собственную классовую идеологическую позицию. Без этого обществовед бесплоден, слеп в обстановке революции и послереволюционных реформ.

В-девятых, пришлось развить теорию переходного периода, качественно определить исторические задачи и исторические границы этого периода, а также предвидеть вероятность и признаки реставрации.

Другие серьёзные вопросы были менее масштабны и не так трудны, как названные ключевые.

9.

Собственная классовая идеологическая позиция Г.Я. Ракитской – это приверженность борьбе за освобождение от эксплуатации, от любых видов и форм социального угнетения. Эксплуатируемые трудящиеся нашей страны оказались в период перестройки и чётвёртой русской революции идейно разоружёнными и крайне слабо политически организованными.

Это удручало, но и призывало к действию.

Г.Я.Ракитская включилась в демократическое рабочее движение в 1987 г. и активно действовала в нём до конца своих дней. Обстоятельства заставили быть в этом движении на разных ролях. Но самой востребованной и естественной оказалась роль идеолога и теоретика, а кроме неё – роли эксперта, советника и просветителя.

Будучи убеждённым социалистом и революционером, Г.Я.Ракитская решительно отметала как левачество, так и тоталитарное по существу мышление, спекулирующее на левой или социалистической фразеологии. Я бы сказал так: она отчётливо и адекватно понимала вредоносность того и другого для демократического рабочего движения, но не тратила сил (не разменивалась) на полемику с ними. Центральными направлениями её теоретической и идеологической работы в интересах борьбы трудящихся и эксплуатируемых за своё освобождение от эксплуатации были:

– развитие собственной, социалистической идеологии трудящихся классов и

– осмысление проблем и направлений практического строительства и обустройства собственного классового демократического пространства жизни трудящихся и эксплуатируемых (начиная со способов социальной активизации и форм наращивания социальной, гражданской и политической субъектности).

Первое направление не ново. Попытки развернуть и утвердить его на научной основе ведутся со времён «Манифеста коммунистической партии» К.Маркса и Ф. Энгельса. Однако за полтора века сложилась прочная (традиционная уже) система вульгарных толкований и представлений. Дезавуирование этих вульгаризаций остро актуально и требует недюжинных теоретических усилий. Понятно, что эта «переосмыслительная» работа лучше всего и надёжнее всего делается на базе (как составная часть) конструктивного развития собственной идеологии трудящихся классов и увязанных с нею фундаментальных теоретических разработок.

Второе направление – практически целина (в лучшем случае – почти столетняя залежь). Тут что ни проблема, то нужда в её точной научной постановке и в выработке оригинальных, но непременно гуманистических подходов к её решению.

Выше уже сказано, что Г.Я.Ракитская переосмыслила собственную классовую идеологию демократического движения трудящихся и эксплуатируемых как последовательный (революционный) гуманизм. Это переосмысление в целом позволило по достоинству оценить идейные и теоретические достижения классического марксизма (ретромарксизма) и обнаружить его слабые (слабо или неглубоко развитые) и неудовлетворительные постановки и решения.

Считаю важным обратить особое внимание на саму концепцию социализма (так называемого пролетарского социализма). Здесь уже в ряде исходных постановок и трактовок К.Маркса и Ф.Энгельса имелись уязвимые моменты, особенно в части научных обоснований. Последователи К.Маркса и Ф.Энгельса зачастую усугубили исходные слабости и довели дело до сугубой вульгаризации. Вот почему трактовки социализма, содержащиеся в трудах Г.Я.Ракитской, исключительно ценны[20].

Ряд крупных работ Г.Я.Ракитской посвящён дезавуированию Марксовых и Ленинских постановок и теоретических решений по ключевым проблемам идеологии и теории социалистического движения. Таковы, в первую очередь, новая теория эксплуатации[21] и научная критика концепции диктатуры пролетариата[22]. Есть крупные работы, защищающие и развивающие учение К.Маркса и Ф. Энгельса[23].

Говоря о Г.Я.Ракитской как о выдающемся социальном мыслителе и о её роли в создании основ нового, современного обществознания, никак нельзя не отдать должное просветительской (пропагандистской) составляющей её деятельности. Идейно-политическому просвещению трудящихся и эксплуатируемых Галина Яковлевна отдала около 30 лет. Оно было, с одной стороны, пространством сеяния собственной классовой идеологии, укоренения идеалов свободы и чувства собственного человеческого и гражданского достоинства, солидарности и реалистических взглядов на тоталитарную и капиталистическую действительность[24]. С другой стороны, рабочая аудитория – эти тысячи тружеников с предприятий России, Украины, Беларуси – была для Галины Яковлевны чем-то вроде земли для Антея: чувство уверенности, правоты дела черпалось ею именно отсюда. В документах Международной организации труда, как нам говорили, Школа трудовой демократии, созданная в 1994 г. и 19 лет руководимая Галиной Яковлевной, оценивалась как уникальное учреждение во всей практике рабочего обучения.

С октября 2013 г. это учреждение носит имя Г.Я. Ракитской.

* * *

Г.Я.Ракитская – учёный и мыслитель очень крупного масштаба. Она обладала прекрасной базовой подготовкой, уникальными способностями к фундаментальным исследованиям, научным и гражданским мужеством, необыкновенной аккуратностью мысли и щепетильностью в точности постановок и выводов. Её научные разработки шли в ногу со временем.

Редко кто из обществоведов идёт в своих разработках в ногу со временем. Многие суетятся, подстраиваются под уровень массового сознания или, ещё чаще, под видение ситуации и перспектив властями. На таком типичном общем фоне действительно глубокие, классические и основополагающие разработки кажутся преждевременными, неактуальными, несколько не от мира сего. То, что идёт в ногу со временем, заметно опережает массово замечаемое и модное.

Это весьма прискорбно. Многое действительно ценное затирается суетой мысли и зрящной поверхностной полемикой (суесловием). История знает примеры воистину классических инновационных прорывов, которые не были не то что оценены по достоинству, а даже просто замечены современниками, как говорится, в упор. Среди ярких примеров – научная судьба Уильяма Годвина (1756–1836) и его «Исследования о политической справедливости и её влиянии на всеобщую добродетель и счастье» (1793)[25].

Я всерьёз беспокоюсь, что классические обществоведческие работы Г.Я.Ракитской может постигнуть похожая судьба. Нет сомнений, что все те рубежи, на которые благодаря трудам Г.Я.Ракитской выдвинулось новое, современное, целостное обществоведение, будут рано или поздно освоены вновь и превзойдены. Но сделано это может быть быстрее и успешнее, если те, кто пойдёт дальше нас, будут опираться на подходы, постановки и достижения Г.Я.Ракитской.

Галина Яковлевна Ракитская, несомненно, один из самых сильных обществоведов России и мира с 1970-х годов по настоящее время. А тем не менее, в современных дискуссиях обществоведов и в современной обществоведческой литературе ссылок на её труды не так уж много. Объясняется это, по-моему, вот чем: калибр постановок, аргументов и выводов в трудах Г.Я.Ракитской гораздо крупнее, нежели присущий работам большинства современных обществоведов. Создаваемый и воспроизводимый современными обществоведами контент не вмещает в себя столь крупных мыслей. Остаётся лишь надеяться, что идеологические, методологические и теоретические труды Галины Яковлевны чем дальше, тем больше будут становиться востребованными. Уже сейчас они являются существенным подспорьем для серьёзных исследователей весьма широкого спектра общественных проблем и процессов. Следующее поколение исследователей-обществоведов найдёт в трудах Г.Я.Ракитской ещё большую опору для своих инновационных подходов.

В одной из наших совместных работ есть посвящение: «Тем, которые к 2030-2040-м станут основоположниками и лидерами нового обществознания». Я уверен, что это посвящение подходит для всего научного творчества Галины Яковлевны Ракитской.

Июль 2014. Москва.

1975

Социально-экономическая направленность научно-технического прогресса

В статье рассматриваются проблемы социально-экономической направленности научно-технического прогресса, выступающей в качестве объективной закономерности его развития при социализме. Практическое осуществление этой направленности является одной из функций социалистического государства. Автор анализирует структуру процесса обеспечения социально-экономической направленности научно-технического прогресса, предлагает определённые принципы совершенствования его планирования.

В статье рассматриваются возможные пути решения задачи органического соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социализма.

XXIV съезд КПСС поставил перед практикой хозяйственного строительства в нашей стране важнейшую задачу – «органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства». Этой задаче должны быть подчинены и наши теоретические исследования. Необходимо выявить возможности и преимущества социализма перед капитализмом в деле обеспечения социально-экономических условий осуществления научно-технического прогресса и наметить соответствующие пути и методы их реализации.

Исследование взаимосвязи закономерностей научно-технического прогресса и социально-экономических условий его протекания – существенное звено в решении этой научно-практической задачи.

Некоторое время назад в нашей экономической и философской литературе названная взаимосвязь рассматривалась, как правило, лишь со стороны социально-экономических последствий научно-технической революции. Подчеркивалась преимущественно зависимость социально-экономических явлений и отношений от тех изменений в области производства, которые происходят под влиянием научно-технического прогресса.

Разумеется, исследования таких последствий имеют весьма важное значение. Но это лишь один аспект проблемы, не охватывающий других, не менее важных взаимосвязей. При таком подходе остаётся невыявленным, идёт ли научно-технический прогресс как процесс, обусловленный социально-экономическими закономерностями, или же он осуществляется как процесс, не зависящий от этих закономерностей, а зависящий лишь от закономерностей развития самой науки, техники и технологии.

Нельзя не отметить, что в литературе неизменно отмечается коренная противоположность как социально-экономических целей, так и социально-экономических условий протекания научно-технического прогресса при социализме и капитализме. Однако, на наш взгляд, не всегда достаточно полно раскрывается та особенность названной противоположности, которая связана с активностью социалистического государства в деле осуществления научно-технического прогресса. Различия социально-экономических последствий при реализации одних и тех же научно-технических открытий при социализме и капитализме достигаются отнюдь не автоматически, а благодаря организующей и направляющей деятельности социалистического государства. Марксизм-ленинизм исходит из революционной роли производительных сил в развитии общественного производства, но в то же время он решительно отвергает идеи стихийности, автоматизма в развитии общества, обосновывает обязательность планомерной формы развития социалистического общества, ведущую, определяющую роль централизованного руководства хозяйством, а стало быть, и строгую целенаправленность научно-технического прогресса при социализме.

Позитивные результаты научно-технического прогресса в условиях социализма достигаются планомерно.

Эффективное их использование в соответствии с целями общества возможно лишь в том случае, если научно-технический прогресс протекает как процесс, сознательно направленный на достижение этих целей. Такое перемещение акцента с последствий на социально-экономическую целенаправленность и планируемые результаты научно-технического прогресса в большей мере соответствует сути социализма.

Вопрос о целенаправленности научно-технического прогресса превращается в особо актуальную проблему в связи с возрастающей многовариантностью возможностей (направлений, темпов и т. п.) прогресса в технике, технологии и организации производства, порождаемой научно-технической революцией. В нынешних условиях, когда крупные открытия совершаются более или менее одновременно почти во всех областях науки, когда возникла и развивается разветвлённая система прикладных, экспериментальных наук, тесно связанных с фундаментальными, когда, наконец, наука превратилась в непосредственную производительную силу общества, – в этих условиях не только возможна, но и необходима комплексная производственная революция.

Нередко говорят о второй промышленной революции, но такая трактовка не улавливает самого характерного для совершающихся ныне процессов: в отличие от промышленного переворота XVIII–XIX вв. современный переворот в технике, технологии и организации производства охватывает отнюдь не только промышленность, но более или менее одновременно все без исключения отрасли хозяйства, причём как материальное производство, так и связанное с ним производство духовных благ. Ныне совершается (уже совершается, хотя это ещё, пожалуй, начальная стадия великого процесса) коренной переворот в производстве, во всех его отраслях – комплексная производственная революция.

Что нового привносят эти изменения в традиционный вопрос о направлениях научно-технического прогресса? Ещё 20–30 лет назад вопрос этот решался относительно однозначно. Созревали условия для крупного переворота в той или иной сравнительно отчётливо ограниченной области производства, и на более или менее длительный период определялась сфера (комплекс) отраслей, обеспечивающих научно-технический прогресс всего хозяйства. Исходя из этого, в 20-х годах ставился вопрос об электрификации, позднее – о развитии машиностроения, химии, радиоэлектроники и т. д. Однако с конца 50-х – начала 60-х годов возможности решать подобным образом вопросы направления научно-технического развития объективно были исчерпаны. Практика формирования отраслевой структуры производства столкнулась с необходимостью вместо вычленения так называемых прогрессивных отраслей намечать комплексные программы научно-технического прогресса, т. е. разрабатывать планы осуществления комплексной производственной революции, а не только планы развития некоторых новых отраслей в дополнение к уже имеющимся. На деле эта объективная потребность долгое время оставалась неудовлетворённой, что сразу же стало отрицательно сказываться на эффективности производства, не позволяя полностью использовать возможности её роста.

Комплексный характер современных научно-технической и производственной революций открывает перед хозяйством спектр реально возможных вариантов развития. Время, необходимое для внедрения крупных новшеств, резко сокращается, зависимость от невоспроизводимых ресурсов уменьшается, возможности кардинально изменять структуру производства в сравнительно короткие сроки возрастают. Это делает доступными для практического осуществления различные варианты научно-технического развития.

В литературе иногда оспаривается факт сокращения времени на внедрение крупных новшеств. При этом ссылаются на удлинение сроков осуществления мероприятий в области научно-технического прогресса, которыми оперирует народнохозяйственный план. Известно, например, что на осуществление крупных программ, таких, как освоение топливных ресурсов Западной Сибири, создание новых поколений ЭВМ, программ исследований космоса и т. д., требуется 15–20 и даже более лет. Однако эти ссылки не учитывают того обстоятельства, что само включение в план подобного рода мероприятий или программ становится возможным благодаря резкому сокращению сроков, необходимых для их реализации. Масштаб мероприятий, считающихся средними, возрос, а средние сроки их осуществления абсолютно увеличились, но относительно, на одну и ту же величину народно-хозяйственного эффекта, они сократились.

Расширение объективных возможностей многовариантности развития ведёт либо к дополнительным выгодам, либо к дополнительным трудностям для хозяйственного развития в зависимости от того, в какой социально-экономической обстановке происходит научно-технический прогресс. Обстановка же эта в решающей мере зависит от господствующего в обществе типа кооперации общественного труда. Один тип – стихийная кооперация, другой – планомерная кооперация общественного труда.

В условиях стихийной кооперации хозяйствующие субъекты предпринимают действия, не увязанные достаточно однозначно с закономерностями развития всего общественного хозяйственного организма. Подобный тип кооперации неизбежно приводит к неоптимальным хозяйственным решениям, к растрате значительной части хозяйственных ресурсов. В чистом виде стихийная кооперация общественного труда присуща домонополистическому капитализму. Что касается современного капитализма, то он модифицирует этот стихийный тип кооперации путём применения разнообразных методов государственно-монополистического прогнозирования, программирования, регулирования и т. п. Существует (и она отмечена в литературе) принципиальная ограниченность капиталистических методов регулирования хозяйственной жизни общества. Однако даже в условиях общего кризиса капитализма буржуазия всё еще находит и реализует определённые потенции частнокапиталистической системы, добиваясь в период между спадами некоторого роста производства. При этом особо крупная ставка делается на «снятие сливок» с процесса научно-технической революции, т. е. на одностороннее использование крупных открытий и новшеств без учёта дальнейших последствий их реализации.

В этих условиях речь идёт уже не столько о доказательстве преимуществ планомерности перед стихийностью (это ныне всё реже подвергается сомнениям), сколько о доказательстве преимуществ социализма в деле практического осуществления планомерности.

Преимущества социализма перед современным капитализмом в обеспечении научно-технического прогресса, на наш взгляд, в решающей степени связаны с осуществлением последовательного централизма, с возможностями исключить стихийность в развитии, с планомерным выбором и реализацией оптимальных вариантов научно-технического прогресса, с использованием таких путей его оптимизации, которые связаны с развёртыванием инициативы и активности как производственных коллективов, так и каждого из работников. Иначе говоря, речь идёт о преимуществах социалистического планирования и демократического централизма. Задачу общетеоретического выявления отмеченных преимуществ в целом можно считать решённой. Главное сейчас заключается в том, чтобы более конкретно сформулировать принципы использования этих преимуществ в современных условиях СССР.