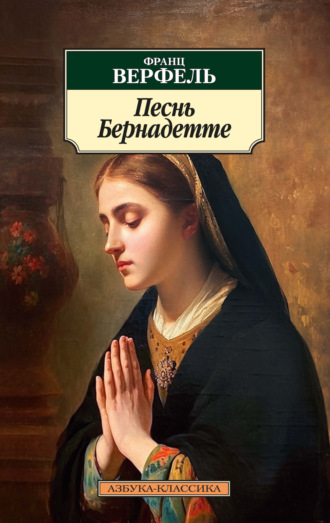

Франц Верфель

Песнь Бернадетте

Глава третья

Бернадетта ничего не знает о Святой Троице

За учительским столом сидит сестра Мария Тереза Возу, одна из тех монахинь Неверской обители, которые трудятся в больнице и в примыкающей к ней лурдской школе для девочек. Сестра Мария Тереза достаточно молода, и ее вполне можно было бы назвать красивой, если бы только не слишком тонкие губы и не слишком глубоко посаженные блекло-голубые глаза. Бледность ее лица под белоснежными крыльями чепца переходит чуть ли не в болезненную желтизну. Руки с длинными пальцами выдают благородное происхождение. Но если вглядеться пристальнее, можно заметить, как покраснели и набухли эти благородные руки. Судя по беспощадным признакам строгости жизни и умерщвления плоти, сестра Возу несомненно являет собой образ средневековой святой. Преподаватель катехизиса аббат Помьян, тонкий насмешник, говорит о ней так: «Добрая сестра Мария Тереза скорее Христова воительница, нежели Христова невеста». Он знает классную наставницу Возу довольно хорошо, так как она придана ему в помощь и осуществляет под его руководством религиозное обучение девочек. (Забота о людских душах постоянно вынуждает аббата Помьяна посещать окрестные деревни и ярмарки, так что нередко его не бывает в Лурде целыми днями. Он сам называет себя по этой причине «коммивояжером Господа». Его начальник, декан Перамаль, терпеть не может подобных острот.) Итак, под надзором Помьяна Мария Тереза Возу готовит девочек к первому причастию, что должно состояться весной.

Перед учительницей стоит девочка. Она довольно мала для своих лет. Ее круглое лицо кажется совершенно детским, тогда как худенькое тело уже обнаруживает все признаки раннего созревания, свойственного южанкам. На девочке простое затрапезное платьишко, какое носят маленькие крестьянки. На ногах деревянные башмаки. Впрочем, все дети, и не только дети, обуты здесь в такие башмаки, за исключением немногих, принадлежащих к так называемым высшим слоям общества. Карие глаза девочки спокойно встречают взгляд наставницы. Ее собственный взгляд свободен, отрешен, почти апатичен. Что-то в этом взгляде выводит сестру Марию Терезу из равновесия.

– Ты действительно ничего не знаешь о Святой Троице, дитя мое?

Девочка, все еще не отводя глаз от учительницы, отвечает ей звонким голоском, естественно и непринужденно:

– Нет, мадемуазель, я ничего об этом не знаю…

– И ты никогда ничего об этом не слышала?

Девочка долго думает, прежде чем ответить:

– Возможно, я что-то слышала…

Монахиня резко захлопывает книгу. Ее лицо выражает неподдельное страдание.

– Не знаю, дитя мое, счесть ли тебя дерзкой, равнодушной или просто глупой…

Не опуская головы, Бернадетта поясняет таким тоном, словно речь идет вовсе не о ней:

– Я глупа, мадемуазель… В Бартресе говорили, что моя голова не для ученья…

– Значит, все именно так, как я и опасалась, – вздыхает учительница. – Ты дерзка, Бернадетта Субиру…

Возу нервно прохаживается перед рядами парт. Памятуя о своем долге духовного лица, она обязана подавить в себе гнев и недовольство. В это время восемьдесят или девяносто учениц начинают беспокойно ерзать на скамьях и все громче переговариваться.

– Тише! – командует учительница. – О Господи, кто меня здесь окружает! Вы язычники, вы хуже и невежественнее язычников…

Одна из девочек поднимает руку.

– Ты ведь тоже, кажется, Субиру? – спрашивает монахиня, которая всего три недели назад получила этот класс и еще не все лица связываются у нее с именами.

– Конечно, мадемуазель. Я Мария Субиру. Я только хотела сказать, что Бернадетта… что моя сестра все время болеет…

– Тебя об этом никто не спрашивает, Мария Субиру, – резко выговаривает ей учительница, которой это сестринское заступничество кажется чуть ли не бунтом. Нет, одной христианской кротостью эту орду девчонок из простонародья не обуздаешь. Но Возу умеет поддерживать свой авторитет.

– Так твоя сестра больна? – спрашивает она. – И что у нее за болезнь?

– Болезнь называется «атма» или как-то иначе…

– Ты, верно, хочешь сказать «астма»…

– Точно, мадемуазель, астма! Доктор Дозу так ее и назвал. Бернадетте трудно дышать, а часто…

Мария пытается изобразить, как Бернадетта задыхается. Это вызывает веселый смех всего класса. Учительница жестом прерывает чрезмерное веселье.

– Астма еще никому не была помехой в учебе и благочестии. – Сестра Мария Тереза хмурит брови и строго оглядывает класс. – Кто из вас может ответить на мой вопрос?

Девочка с первой парты быстро встает. У нее буйно вьющиеся черные локоны, горящие честолюбием глаза и поджатые губы.

– Ну, Жанна Абади! – поощрительно кивает учительница. Это имя она произносит чаще всех других. Жанна Абади не упускает случая блеснуть.

– Святая Троица – это просто Господь Бог…

Суровое лицо учительницы изображает улыбку.

– Нет, моя дорогая, все не так просто… Но ты имеешь хоть некоторое понятие…

В этот момент все ученицы встают, почтительно приветствуя вошедшего в класс аббата Помьяна. Молодой священник, один из трех помощников декана Перамаля, полностью оправдывает свое имя: «Помьян» – по-местному «яблочко». Щеки у кюре тугие и румяные, глаза веселые и плутовские.

– Небольшое судебное разбирательство, сестра? – спрашивает аббат, глядя на бедную грешницу, все еще стоящую перед классом.

– К сожалению, должна вам пожаловаться на Бернадетту Субиру, – проясняет ситуацию учительница. – Она не только ничего не знает, но и дерзит.

Бернадетта делает непроизвольное движение головой, как бы желая что-то уточнить. Волосатая рука аббата Помьяна берет ее за подбородок и поворачивает лицо к свету.

– Сколько тебе лет, Бернадетта?

– Сравнялось четырнадцать, – звучит звонкий голос Бернадетты.

– Она самая старшая в классе и самая невежественная, – шепчет сестра Возу капеллану. Он не обращает на это внимания и вновь поворачивается к Бернадетте.

– Ты можешь мне сказать, малышка, в каком году и в какой день ты родилась?

– О да, это я могу сказать, господин аббат. Я родилась седьмого января тысяча восемьсот сорок четвертого года…

– Вот видишь, Бернадетта. Ты вовсе не так глупа и можешь отвечать вполне разумно. Знаешь ли ты, на какую октаву[2] приходится твой день рождения, или, чтобы было понятнее, какой праздник мы празднуем накануне дня твоего рождения? Помнишь? Ведь это было не так давно…

Бернадетта смотрит на капеллана все тем же взглядом, в котором странно сочетаются твердость и апатия и который так разгневал перед тем сестру Марию Терезу.

– Нет, этого я не помню, – отвечает она, не опуская глаз.

– Ничего страшного, – улыбается капеллан. – Тогда я сам скажу это тебе и всем остальным. Шестого января мы празднуем Богоявление. В этот день три царя из восточных стран, они же три волхва, пришли в вифлеемский хлев, где родился младенец Христос, и принесли ему чудесные дары: золото, пурпур и благовония. Ты видела в церкви ясли, Бернадетта? Там есть и три царя.

Лицо Бернадетты Субиру оживляется. Щеки покрываются легким румянцем.

– Да, ясли я видела, – восторженно кивает она. – И все эти красивые фигурки, совсем как живые: Святое семейство, и вола, и осла, и трех царей с маленькими коронами и золотыми жезлами, конечно, я их всех видела… – Большие глаза девочки становятся золотистыми, их преображает мощь образов, которые она в себе вызывает.

– Таким образом, мы кое-что знаем о трех царях, или, иначе, о трех святых волхвах… Запомни это, Бернадетта, и будь внимательнее, ты ведь уже не маленькая. – Аббат Помьян хитро подмигивает учительнице, он преподал ей урок истинной педагогики. Затем обращается к классу: – Седьмое января, дети, важная дата в истории Франции. В этот день родился некто спасший отечество от величайшего позора. Это случилось четыреста сорок шесть лет тому назад. Подумайте, прежде чем ответить, кто это.

В ту же секунду звучит чей-то торжествующий голос:

– Император Наполеон Бонапарт!

Сестра Мария Тереза прижимает руки к животу, как будто ее пронзает внезапная колика. Несколько девочек не упускают случая разразиться диким хохотом. Аббат сохраняет шутливую серьезность.

– Нет, мои дорогие, император Наполеон Бонапарт родился позже, много позже…

Помьян идет к доске и пишет большими красивыми буквами, как в букваре, поскольку многие девочки еще не вполне овладели азами чтения и письма:

«Жанна д’Арк, Орлеанская дева, родилась 7 января 1412 года в деревне Домреми».

Когда хор школьниц начинает глухо и разноголосо расшифровывать эту надпись, наконец-то звенит звонок. Одиннадцать часов. Бернадетта Субиру все еще стоит перед рядами парт, одна в пустом пространстве, где нужно отвечать. Мария Тереза Возу выходит из-за стола и становится прямо перед ней. Ее гордое лицо в бледном свете февральского дня выражает истинное страдание.

– Из-за тебя, милая Субиру, мы сегодня ни на шаг не продвинулись в катехизисе, – говорит она тихо, так тихо, что ее может слышать только Бернадетта. – Подумай сама, действительно ли ты этого стоишь…

Глава четвертаяКафе «Прогресс»

На площади Маркадаль, где в основном и разыгрывается общественная жизнь Лурда, между двумя большими ресторанами приютилось кафе «Французское». Оно находится неподалеку от остановки почтовых карет, от того места, где большой мир вторгается в малый мир пиренейского городка. Только в прошлом году владелец кафе месье Дюран, не посчитавшись ни с какими расходами, решительно обновил свое заведение. Красный плюш, мраморные столики, зеркала, огромная кафельная печь, увенчанная зубцами наподобие римской сторожевой башни. Благодаря этой крепости-печи кафе «Французское» стало самым теплым помещением в городе Лурде. Господин Дюран, однако, не ограничился заботой о тепле, он позаботился и о свете. Он завел у себя современное освещение, последний крик моды. Большие керосиновые лампы под зелеными абажурами, укрепленные на металлических штангах в виде коромысел, свисают с потолка, изливая свой уютный свет на мраморные столики. Владелец кафе убежден, что даже в жадном до новинок Париже, где гоняются за всякими усовершенствованиями, немногие заведения могут похвастаться столь великолепным освещением. В отличие от большинства своих земляков Дюран не склонен к излишней экономии. Если необходимо, он зажигает свет и днем, как, например, сегодня, когда за окнами все застилает сплошная зимняя хмарь. Он заходит и дальше в своей щедрости. Не ограничиваясь светом физическим, стремится распространять свет духовный. Для этой цели на гардеробных крючках висит в специальных рамах множество больших парижских газет, подписная цена которых не отпугнула прогрессивного хозяина кафе. Здесь имеется «Сьекль», «Эр имперьяль», «Журналь де деба», «Ревю де дё Монд», «Пти репюблик». Да, даже «Пти репюблик», этот радикальный листок, направленный против императора и правительства, это в высшей степени вольнодумное издание, за которым, как всем известно, стоит сам сатана от социализма Луи Блан. То, что здесь всегда можно найти и «Лаведан», еженедельную лурдскую газету, разумеется само собой. Редакция заключила с господином Дюраном взаимовыгодное соглашение, согласно которому каждый четверг на столиках кафе должно лежать не менее четырех свежих номеров «Лаведана». Ввиду этих неустанных забот Дюрана о духовных потребностях своих гостей вряд ли кого удивит, что его престижное заведение часто называют кафе «Прогресс».

Приток посетителей достигает своего максимума дважды в день. В одиннадцать часов, в час аперитива, и в четыре часа пополудни, когда закрываются канцелярии суда. Чиновники этого ведомства – завсегдатаи кафе. Французское государство, размещая свои инстанции, действует весьма своеобразно. Так, префектура департамента находится в Тарбе. Казалось бы, в соответствии с этим супрефектура должна находиться во втором по значению городе департамента, то есть в Лурде. Но нет, для ее размещения выбран крошечный городишко Аржелес, где супрефектура, а также приданное ей жандармское управление как бы отъединены от бюрократического круговорота. Причина разъединения столь важных инстанций непостижима. С другой стороны, Лурд оказывается несправедливо обойденным. Посему Лурд делают местопребыванием высшей судебной инстанции департамента, каковая, по логике вещей, должна была бы находиться в Тарбе. Таким образом, господин Дюран имеет честь принимать у себя господина Пуга, председателя высшего земельного суда, а также имперского прокурора Дютура и некоторое число прочих господ: адвокатов, административных чиновников, секретарей суда.

Покуда в зале еще не появился ни один из этих господ. За круглым столиком в углу одиноко сидит месье Гиацинт де Лафит. Это вовсе не упоминавшийся нами известный богач де Лафит, но всего лишь неимущий кузен этого великого человека. Господину Гиацинту из милости отведена комнатка в одной из башен замка, проживать в которой он может в любое время. Семья богача де Лафита часто путешествует. Тем охотнее последнее время использует свое право на убежище господин Гиацинт. Лурд – прекрасное место для человека, страдающего безденежьем, а Париж, который не может отличить подлинного от поддельного, пусть катится к черту! Кто в состоянии работать в Париже? Одни журналисты, проститутки и все те, кто готов прозакладывать собственную душу.

С первого взгляда заметно, что Гиацинт де Лафит – человек незаурядный. Даже одевается он по-особому: он подчеркнуто старомоден. Пышно завязанный галстук вызывает в памяти Альфреда де Мюссе. Зачесанные назад волосы, открывающие высокий лоб, напоминают о Викторе Гюго. Хотя Лафиту еще далеко до сорока, в его шевелюре уже поблескивает благородная седина. Когда-то он был почти дружен с Виктором Гюго: этот гигант однажды, много лет назад, удостоил де Лафита благосклонным замечанием. Дело в том, что де Лафит был на его стороне в битве за драму «Эрнани» в «Комеди Франсез»[3]. Он принадлежал к тем избранным, что носили красные жилеты. Помимо Гюго, давно уже находившегося в изгнании, он был знаком в те годы со стариком Ламартином, молодым Теофилем Готье и многими другими, и он знать ничего не хочет о сегодняшнем пустом и надменном обществе.

Лурд кажется ему подходящим местом, чтобы прильнуть к груди матери-природы и вдалеке от уничижительных оценок парижских салонов и кафе посвятить себя созданию значительного, широкомасштабного творения. Гиацинт де Лафит вынашивает отчаянно смелый план: навсегда и бесповоротно примирить классицизм и романтическую школу, к которой он относит и себя. Беспредельная фантазия и строгая форма – вот его идеал. Он работает над трагедией «Основание Тарба». Сюжет ему подсказал его друг, директор лицея Кларан, усердный собиратель и исследователь местных легенд, ведущий в городской газете колонку «Лорсданские древности». Героиней вышеназванного произведения должна быть эфиопская царица по имени Тарбис, которая воспылала любовью к одному из библейских героев, но была им отвергнута и бежала в далекий пиренейский край, чтобы развеять свою тоску. Она явилась сюда, порвав с мрачными божествами Востока, и впервые соприкоснулась с ясными, человечными богами Запада, коим удалось волшебным образом освободить ее душу от мук. Она становится их жрицей и строит Тарб.

Как явствует из рассказанного, сюжет неплохой, к тому же изобилующий символическими намеками. Лафит пишет чистым александрийским стихом, что является дерзким вызовом шекспировскому стилю Виктора Гюго. Как последователь Расина поэт полон также непреклонной решимости придерживаться единства времени и места. Достойно сожаления лишь то, что в результате более чем двухлетней работы он все еще не продвинулся далее сорокового двустишия. Зато в сегодняшнем номере «Лаведана» напечатана его статья, где он излагает свои творческие принципы касательно литературного стиля. Редакция «Лаведана» долго противилась этой публикации, выдвигая в качестве аргумента: «Такие высокие материи не для наших невежд».

«Лаведан» лежит на столе перед Лафитом. Сегодня этот прогрессивный еженедельник доставили вовремя, что случается не так уж часто. Обычно он выходит на два-три дня позже обозначенного срока. Аббат Помьян привык говорить по этому поводу: «Что за странный прогресс, который всегда опаздывает!»

Другу-противнику Виктора Гюго не терпится, он жаждет, чтобы его статью поскорее прочли. Особенно ему важно, чтобы в нее углубился филолог и гуманист Кларан. В статье содержатся три положения о Расине, которые следовало бы хорошенько посмаковать. Но появившийся Кларан так захвачен собственной idée fixe[4], что не уделяет новому номеру «Лаведана» и его автору Лафиту никакого внимания. Ученый притащил с собой большой, величиной с тарелку, плоский камень и осторожно извлекает его из куска ткани, в которую тот был завернут. Он кладет его на стол перед де Лафитом и настойчиво сует ему в руки лупу.

– Посмотрите, мой друг, какую чудесную я сделал находку. Угадайте где! Ни за что не угадаете. На Трущобной горе, в одном из гротов: этот камень лежал посреди осыпи и как будто меня позвал. Рассмотрите его хорошенько! Через лупу! Вы узнаёте герб города Лурда, не правда ли? Но по стилю он существенно отличается от сегодняшнего. Могу дать голову на отсечение, что это начало шестнадцатого века. Над городскими башнями парит орел, несущий в клюве рыбу. Но сами башни иные, чем на теперешнем гербе, они носят явные признаки мавританской архитектуры. Мирьямбель – мне незачем вам напоминать, что таково средневековое имя нашего города. Мирьям – арабская форма имени Мария. Форель, которую орел несет в клюве, – не что иное, как ИХТИС[5], знак Христа, внесенный в герб города, недавно завоеванного во славу Марии. Вы видите, как во всем крае царит «марианский» принцип, то есть первенствует неразрывный культ Марии и ее сына…

С досадой Лафит прерывает его из одного лишь чувства противоречия:

– Я совершенно с вами не согласен, мой друг. По моему убеждению, происхождение всех этих геральдических животных относится к временам дохристианским.

– Но вы же не станете отрицать, мой друг, – возражает ему старый Кларан, – что даже в названии реки Гава присутствует «Аве»?

Поэт это отрицает. Как все поэтические души, он неожиданно вступает на путь импровизации и говорит вещи, изумляющие его самого, чтобы только достичь цели, которая его занимает:

– Как филолог, мой друг, вы знаете лучше меня, что в некоторых языках буква «гамма» переходит в «йоту», и наоборот. Почему Гав не может быть связан с библейским «Ягве», имя которого моя царица Тарбис после несчастной страсти к еврею могла занести в этот дикий край? Если вы прочтете мою пьесу или хотя бы мою сегодняшнюю статью…

Он не продолжает. Беседа о высоких материях поневоле прерывается. Бьет одиннадцать. Наступил час аперитива. Сразу же один за другим появляются все, кто только может причислить себя к образованному и привилегированному обществу Лурда. Конечно, со всеми этими адвокатами, офицерами, чиновниками, врачами разговоры, подобные только что состоявшемуся, невозможны. Их помыслы далеки от столь высокоученых и лишенных практической пользы тем. Первым в кафе входит городской врач Дозу, человек, весьма обремененный своими многочисленными обязанностями. Он всегда на бегу, всегда на пути от одного срочно в нем нуждающегося больного к другому. Но и он не склонен лишать себя удовольствия распить в этот час в кругу уважаемых господ рюмочку портвейна или мальвазии. В Лурде практикуют и другие врачи: доктор Перю, доктор Верже, доктор Лакрамп, доктор Баланси. Но доктор Дозу твердо убежден, что весь груз здешней медицинской науки покоится лишь на его сутулых плечах. В его душе еще не угасла страстная пытливость исследователя. Поэтому, наряду со своей напряженной лечебной нагрузкой, он занят тем, что ведет постоянную переписку с видными медиками, дабы не закоснеть в провинции и не отстать от передовых рубежей науки. Как, должно быть, пугается великий Шарко или знаменитый Вуазен, главный врач парижской «Сальпетриер»[6], обнаруживая в своей почте пространное послание любознательного лурдского врача с перечнем вопросов, отвечать на которые потребуется не меньше часа.

– Я всего на три минутки, господа! – восклицает Дозу.

Это его обычное приветствие. Он присаживается на краешек кресла, не сняв ни плаща, ни шляпы, что, учитывая раскаленную печь Дюрана и правила профилактики, является грубой ошибкой. Тут он замечает «Лаведан», хватает его и, сдвинув очки на лоб, начинает спешно пробегать глазами. Как ни пристально наблюдает за ним Гиацинт де Лафит, мина доктора не сулит ему никакой надежды: тот, видимо, не заметил его статьи. Между тем к столу подходит Жан Батист Эстрад, налоговый инспектор города Лурда. Этот человек с темной острой бородкой и меланхолическим взглядом обладает, по мнению писателя, рядом достоинств. Он мало говорит, но умеет хорошо слушать. Познания и духовные истины, как кажется, не вполне ему чужды. Врач равнодушно сует ему в руки газету. Теперь ее рассеянно листает Эстрад. Но как раз тогда, когда он добирается до страницы, где красуется статья Лафита, он вынужден отложить «Лаведан», так как все присутствующие встают. Не каждый день дюрановское застолье удостаивает своим посещением господин мэр собственной персоной.

Внушительная фигура месье Лакаде показывается в дверях и медленно, раскланиваясь во все стороны, продвигается вперед. По облику мэра видно, что на протяжении большей части своей жизни он недаром звался не иначе как «красавчик Лакаде». Теперь, глядя на его объемистый живот, отвислые щеки и мешки под глазами, вряд ли кто-нибудь станет говорить о его красоте, скорее уж о достоинстве и осанке, о гибкой, тренированной грации, нередко свойственной таким одаренным в области политики толстякам. Хотя господин Лакаде – выходец из бедной крестьянской семьи провинции Бигорр, он блестяще вжился в свою общественную роль. Когда его впервые избрали мэром Лурда, а это случилось примерно в 1848 году, злые языки утверждали, что он завзятый якобинец. Сегодня он верный, испытанный сторонник императорского режима. Но кто не меняет своих взглядов с течением времени? Лакаде постоянно облачен в торжественный черный сюртук, словно в любой момент готов приступить к исполнению общественных обязанностей. Свои слова он сопровождает широкими, почти величественными жестами. Голос его полон снисходительности. Он всегда говорит так, будто обращается к многочисленной аудитории. Два вошедших с ним господина, представляющих в Лурде власть государства, осенены аурой его покровительства. Один из этих господ – прокурор Виталь Дютур, который еще довольно молод, хотя уже обладает сверкающей лысиной; прокурор честолюбив, но на лице его постоянно написана смертельная скука. Другой представитель власти – комиссар полиции Жакоме – не так давно перешагнул сорокалетний рубеж, у него тяжелая рука и тот недоброжелательный взгляд, что отличает людей, постоянно имеющих дело с преступным миром.

Мэр пожимает руки налево и направо с присущей ему жизнерадостной и игривой любезностью. Владелец кафе Дюран опрометью мчится ему навстречу, принимает заказ и сразу же собственноручно приносит поднос, уставленный напитками.

– Ах, господа! – горестно восклицает владелец кафе. – Какая жалость, что парижские газеты сегодня не пришли! Что за наказание наша почта!

– Ох уж эти парижские газеты! – насмешливо восклицает кто-то из посетителей. – В феврале политика столь же туманна, как и погода…

Коротышка Дюран тем не менее спешит заверить:

– Но господа могут, если пожелают, просмотреть вчерашний номер «Меморьяль де Пирене» или тарбский «Интере́ пюблик»… кстати, вышел и «Лаведан», точно в срок, он лежит на столах… – Дюран чуть понижает голос, наклоняясь к уху Лакаде. – Сегодня там интересная статеечка, господин мэр, отличная, тонкая работа…

Лафит напрягает слух. Владелец кафе с наслаждением округляет губы:

– Эта статеечка не порадует здешних господ, облаченных в сутаны… Еще стаканчик мальвазии, господин мэр?

Лакаде поднимает провидческий взгляд и повышает голос:

– Могу вскоре обещать вам и всем нам хорошую почту, мой дорогой Дюран. Нашему бедному Лурду, господа, предстоят большие перемены. Мне постоянно сообщают, что в высокой инстанции рассматривается решение о проведении к нам железнодорожной ветки… Надеюсь, что все присутствующие, подобно мне, патриоты нашего города. Не так ли, господин прокурор?

Ответ Виталя Дютура звучит вежливо, но сухо:

– Мы, судейские, подобны бродягам. Сегодня мы здесь, а завтра нас переводят куда-нибудь еще. Наш местный патриотизм не может быть поэтому столь горяч…

– Все равно, железная дорога будет! – пророчествует Лакаде.

Глаза Дюрана загораются. Ему приходит на ум одна из тех замечательных фраз, что он постоянно вычитывает в газетах. Поскольку он тратит на газеты так много денег, он считает себя обязанным читать их все от корки до корки. Тяжкий труд, особенно для непривычных глаз, но полезный для усвоения слов и оборотов, свойственных образованной публике.

– Средства сообщения и образование – вот два столпа, на которых зиждется развитие человечества! – провозглашает Дюран.

– Браво, Дюран! – одобрительно кивает Лакаде.

Особенно это верно относительно средств сообщения. Гляди-ка, этот трактирщик подсказал безупречную фразу, которая пригодится ему для праздничной речи. Он непременно должен ее запомнить. Похвала мэра между тем окрыляет Дюрана. Он неловко поднимает и вытягивает вперед правую руку, как это делают дилетанты, играющие в трагедии.

– Когда расстояния между людьми уменьшатся, а их запас слов увеличится, тогда предрассудки, фанатизм, нетерпимость, война и тирания исчезнут сами собой, и уже следующее поколение, или хотя бы следующее столетие, увидит возвращение золотого века…

– Откуда вы взяли все это, мой друг? – удивленно и недоверчиво спрашивает Лакаде.

– Таково мое скромное суждение, господин мэр…

– Я не ценю ни средства сообщения, ни школьное образование так высоко, как наш друг Дюран, – вдруг вмешивается в разговор де Лафит, с трудом скрывая раздражение.

– Ну и ну! – смеется прокурор Дютур. – Неужели наш мэтр из Парижа реакционер?

– Я не реакционер и не революционер. Я независимый мыслитель. Как таковой, я не считаю просвещение широких масс смыслом развития человечества.

– Осторожнее, мой друг, осторожнее! – пытается успокоить его гуманист Кларан.

– А в чем тогда состоит этот смысл? – задумчиво, как бы обращаясь к самому себе, спрашивает Эстрад. Тут слово вновь берет Гиацинт де Лафит, и в сказанном им ощущается явная, хотя и непонятная горечь.

– Если развитие человечества вообще имеет хоть какой-то смысл, то лишь один: произвести на свет гения, выдающуюся личность. Таково мое глубокое убеждение. Массы вполне могут жить, страдать и умирать лишь для того, чтобы время от времени на земле появлялся Гомер, Рафаэль, Вольтер, Россини, Шатобриан и даже, если хотите, Виктор Гюго…

– Печально, – откликается Эстрад, – печально для всех нас, земных червей, что мы всего лишь страдальческие окольные пути, приводящие к столь блестящим результатам.

– Это философия поэта, – небрежно и снисходительно поясняет Лакаде. – Но раз уж в нашем городе завелся поэт, он должен что-то сделать для Лурда. Ах, господин де Лафит, опишите в парижской прессе все наши здешние красоты природы, все наши прекрасные виды: Пибест, Пик-де-Жер и всю грандиозную панораму Пиренеев! Напишите о городских учреждениях, о простой и уютной жизни, которой живут наши пылкие и непритязательные земляки! Изобразите во всей красе это роскошное кафе! Пишите все, что хотите, но призовите Париж и весь мир к ответу: почему, господа, коли уж вы ездите на воды в Котре и Гаварни, вы обходите своим вниманием Лурд? Почему вы столь высокомерно от него отворачиваетесь? Мы тоже готовы достойно вас встретить, предоставить вам удобный кров и первоклассную кухню… Я давно уже спрашиваю себя, господа, почему таким захолустным местечкам, как Котре и Гаварни, так повезло? Минеральные воды? Горячие источники? Но если в нескольких милях от нас, в Гаварни и Котре, есть целебные источники, почему бы им не быть в Лурде? Задача решается просто. Нам требуется всего лишь открыть у себя такие источники. Выбить их из наших скал! Таково мое убеждение. Я уже отправил несколько рекомендаций барону Масси, префекту. Улучшить дороги, улучшить почту, увеличить ассигнования. Мы направим поток денег и цивилизации в Лурд…

Мэр произнес за аперитивом блестящую речь, это ясно и ему самому. Ее патетический жар укрепляет его в убеждении, что как отец города он не знает себе равных. Как осиротеет Лурд после его кончины! Он с наслаждением втягивает губами последние капли мальвазии. После чего все присутствующие встают. Жены ждут их дома к обеду.

Закутанный в свою пелерину, Гиацинт де Лафит одиноко бредет по улице Басс. Он не пышет патетическим жаром. Снаружи и внутри он ощущает лишь пронизывающий февральский холод. Внезапно он останавливается и смотрит на грязные, замызганные дома, безотрадно предстающие его безотрадному взору. «Какого черта я здесь торчу? – думает он в отчаянии. – Мое место на Итальянском бульваре, на улице Сент-Оноре. Почему я застрял в этом мерзком захолустье?» Двинувшись дальше, он сам же отвечает на свой вопрос: «Я торчу в этом паршивом городишке, потому что сам я всего лишь паршивый пес, которому из жалости бросают кость, бедный родственник, коему следует испытывать вечную благодарность за милости надутого провинциального семейства. Я имею здесь теплую комнату, хорошее питание, и мне не требуется тратить более пяти су в день. Мое общество здесь – ограниченные людишки из кафе „Французское“, для которых я закрытая книга. Я не принадлежу ни Богу, ни людям. Воистину высокий дух в этом мире – просто приживал и бедный родственник».