Франц Верфель

Песнь Бернадетте. Черная месса

© А. Я. Кантор, перевод, 2005, 2023

© Е. Е. Михелевич (наследники), перевод, 1997

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Иностранка®

* * *

Мадонна с воронами

Ноябрь. Вознес калека-бук

Нагую скрюченную ногу.

Столб в скуке пялится вокруг.

Куст, побираясь, никнет к стогу,

И ветер на взбешенный луг

Бродягу-чучело кидает.

Плетется мать через дорогу.

Младенец мерзнет, голодает.

На камне отдыхает мать.

Ноябрь сереет тусклооко.

Ребенок хнычет, хочет спать.

Как никогда ей одиноко.

Уж лучше б снег сокрыл глубоко

Весь мир от края и до края.

Вдруг слышит крыльев ржавый рокот —

Летят вороны черной стаей.

В лицо Марии дробью бьет

Вороний грай. Птиц этих прорва

Ни крошки в клювах не несет,

И колосок в полях не сорван.

Мир сроду не был так обобран.

Вороны безнадежно бродят

По листьям, – ветром лес оборван, —

Марии пищи не находят.

Ноябрь не был ледяным,

А ночь – любовью так бедна,

Как темень, что крадется к ним.

Мрак из канав и ям, со дна

Ползет, а воронье все реет.

Марии страшно, но она

Дитя своим дыханьем греет.

1935

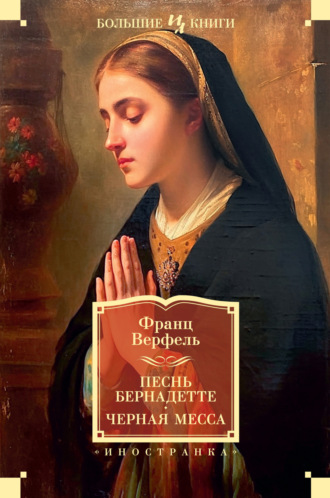

Песнь Бернадетте

Памяти моей падчерицы Манон

Предисловие автора

В конце июня 1940 года, после падения Франции, мы, спасаясь бегством, покинули наше тогдашнее местопребывание на юге страны и добрались до Лурда. Мы, то есть моя жена и я, еще надеялись, что успеем в последний момент перебраться через испанскую границу в Португалию. Но, поскольку все до единого консулы отказали нам в выдаче необходимых для этого виз, нам ничего не оставалось, как в ту же ночь, когда немецкие войска заняли пограничный город Андэ, с величайшими трудностями бежать вглубь Франции. Департаменты Пиренеев превратились в сплошной охваченный хаосом военный лагерь. Миллионы участников нового диковинного переселения народов блуждали по дорогам и до отказа заполняли города и деревни: французы, бельгийцы, голландцы, поляки, чехи, австрийцы, немцы, изгнанные из Германии, среди прочих – солдаты разбитых армий. Лишь с величайшим трудом можно было раздобыть скудную пищу и кое-как утолить голод. Кому удавалось заполучить хотя бы стул с мягкой обивкой, чтобы провести на нем ночь, становился объектом зависти. Бесконечными рядами стояли на дорогах автомобили беженцев, набитые домашней утварью, матрацами, кроватями, так как бензина не было вовсе. В По мы услышали от одной местной семьи, что единственное место, где при большом везении еще можно, вероятно, найти убежище, – это Лурд. Поскольку мы находились всего в тридцати километрах от этого знаменитого города, нам посоветовали рискнуть постучаться в его ворота. Мы последовали совету и наконец обрели кров.

Таким образом Провидение привело меня в Лурд, о чудесной истории которого я имел до той поры лишь самое поверхностное представление. Несколько недель мы скрывались в этом городе в Верхних Пиренеях.

Это было страшное время. Но и очень важное для меня, так как я впервые узнал необыкновенную историю девочки Бернадетты Субиру и познакомился с фактами чудесных лурдских исцелений. Однажды, находясь в крайней опасности, я дал обет. Если мне удастся выбраться из этой отчаянной ситуации и достигнуть спасительных берегов Америки – так поклялся я сам себе, – первая работа, за которую я возьмусь, будет песнь Бернадетте, которую я восславлю, насколько это будет в моих силах.

Эта книга есть исполнение моего обета. Эпическая песнь в нашу эпоху неизбежно должна была воплотиться в форме романа. «Песнь Бернадетте» – роман, но не вымысел. Ввиду характера описанных событий недоверчивый читатель с большим правом, чем при чтении других исторических сочинений, задаст вопрос: «Что здесь правда? Что придумано?»

Я отвечаю: все знаменательные события, которые описаны в этой книге, произошли в действительности. Поскольку нас отделяет от их начала не более восьмидесяти лет, они не теряются во мгле истории и их правдивость подтверждена достоверными свидетельствами как друзей и врагов, так и множества беспристрастных наблюдателей. Мой рассказ ничего к этой правде не прибавляет и ничего в ней не изменяет.

Правом на поэтическую вольность я пользовался только там, где художественное творение требовало некоторого хронологического сжатия и где необходимо было высечь из материала живую искру.

Я осмелился пропеть хвалебную песнь Бернадетте, хотя я не католик; более того, я еврей. Отвагу для этого мне дал гораздо более ранний и куда более неосознанный обет. Уже в ту пору, когда я сочинял свои первые стихи, я поклялся себе всегда и везде прославлять своими творениями божественную тайну и человеческую святость – вопреки нашему времени, которое с насмешкой, злобой и равнодушием отворачивается от этих величайших ценностей нашей жизни.

Лос-Анджелес, май 1941

Франц Верфель

Часть первая

Вторичное пробуждение 11 февраля 1858 года

Глава первая

В Кашо[1]

Франсуа Субиру поднимается в темноте. Ровно шесть. Серебряных часов, свадебного подарка умной свояченицы Бернарды Кастеро, у него давно нет. Залоговая квитанция городского ломбарда на эти часы и на некоторые другие убогие ценности истекла уже прошлой осенью. Но Субиру знает, что сейчас ровно шесть, хотя колокола городской церкви Святого Петра еще не звонили к утренней мессе. У бедняков часы в голове. Они знают время, даже не глядя на циферблат и не слыша боя часов. Бедняки вечно боятся опоздать.

Субиру нащупывает деревянные башмаки, но не надевает их, а берет в руки, чтобы не производить шума. Он стоит босой на ледяном каменном полу и слушает дыхание своей спящей семьи, эту удивительную музыку, от которой у него сжимается сердце. Шесть человек спят в этом помещении. Он и его Луиза еще сохранили свою прекрасную свадебную кровать, свидетельницу их радостного начала. Старшие девочки, Бернадетта и Мария, делят на двоих неудобное жесткое ложе. А младших, Жана Мари и Жюстена, мать укладывает на соломенном тюфяке, который на день убирают.

Франсуа Субиру, все еще не трогаясь с места, бросает взгляд на камин. Это, собственно, даже не камин, просто примитивный очаг, который владелец этой «роскошной квартиры» Андре Сажу сам соорудил для своих жильцов. В очаге под золой еще тлеют и потрескивают несколько веток, слишком сырых и потому не сгоревших дотла. Время от времени вспыхивает слабый огонек. Но у Франсуа недостает энергии подойти и раздуть пламя. Он переводит взгляд на окна, за которыми начинает сереть. Его глубокое недовольство жизнью переходит в гневную горечь. С губ готово слететь проклятие. Субиру – странный человек. Больше, чем убогость комнаты, его раздражают два зарешеченных окна, одно побольше, другое поменьше, два мерзостно косящих глаза, глядящих на узкий, грязный двор кашо, где благоухают отбросы со всей округи. В конце концов, он ведь не какой-нибудь бродяга или старьевщик, он честный мельник, бывший владелец мельницы, в сущности, не хуже, чем господин де Лафит со своей лесопилкой.

Его мельница в Боли под Шато-Фор была просто замечательная. Мельница Эскобе в Арсизак-лез-Англь тоже была недурна. Даже старая мельница в Бандо, хоть она и не стяжала такую славу, как две первые, свое дело делала. Разве он, честный мельник Субиру, виноват в том, что ручей Лапака, на котором стояла мельница, с годами обмелел, что цены на зерно поднялись, а безработица все растет? В этом виноват Господь Бог, император, префект, черт знает кто, только не он, честный Франсуа Субиру, хоть он и позволяет себе иногда пропустить стаканчик или перекинуться в трактире в картишки. Но виноват Субиру в этом или не виноват, – что толку, жить приходится в кашо. Кашо на улице Пти-Фоссе – не жилой дом, это бывшее место заключения, городская тюрьма. Стены здесь сочатся сыростью. Щели затянуты плесенью. Все дерево коробится. Хлеб мгновенно покрывается белым налетом. Летом здесь жара, а зимой мороз. Поэтому несколько лет назад мэр Лакаде распорядился кашо закрыть, а преступников и бродяг перевести в караульное помещение внутри городских ворот Бау, исключительно для того, чтобы создать им более сносные условия. Предполагается, что для семьи Субиру условия в кашо достаточно хороши. Как бы не так, думает бывший мельник. Бернадетта опять хрипела и хлюпала носом. И тут Субиру вдруг становится так себя жалко, что он принимает решение опять забраться в постель и еще поспать.

Но до такой трусливой сдачи позиций дело не доходит, так как просыпается и встает матушка Субиру. Это женщина лет тридцати пяти – тридцати шести, выглядящая на все пятьдесят. Она тотчас наклоняется над огнем, раздувает искры, ворошит дымящуюся солому, подкладывает щепки и несколько сухих веток и наконец вешает над вновь занявшимся пламенем медный чайник с водой. Субиру величественно и мрачно наблюдает за безмолвными хлопотами жены. Он тоже не произносит ни слова. День начинается, обычный день со своими тяготами и разочарованиями. Такой же, как был вчера, такой же, как будет завтра. Наконец-то зазвонили колокола городской церкви. От этого дня уже никуда не деться.

У Франсуа Субиру одно-единственное желание: влить в свой пустой желудок обжигающий глоток водки. Но бутылку забористой настойки «Чертова травка» матушка Субиру держит под замком. Высказать вслух свое желание он не решается, так как «Чертова травка» – вечный предмет споров между супругами. Франсуа еще немного медлит и наконец влезает в башмаки.

– Я уже выхожу, Луиза, – тихонько бормочет он.

– У тебя есть на примете что-нибудь определенное? – спрашивает жена.

– Да, конечно, кое-что есть, – глухо отвечает он.

Этот диалог повторяется ежедневно. Достоинство не позволяет Субиру признаться самому себе и открыть жене всю безрадостную правду их положения. Женщина с надеждой делает шаг от очага.

– Наверное, у Лафита? На лесопилке?

– Как бы не так, у Лафита! – насмехается он. – Кто говорит о Лафите? Но знаешь, я поговорю с Мезонгросом и с Казенавом, почтмейстером…

– Мезонгрос, Казенав… – Женщина разочарованно повторяет эти имена и возвращается к своим делам.

Франсуа нахлобучивает на голову берет. Его движения медленны и неуверенны. Внезапно жена вновь поворачивается к нему.

– Я вот о чем подумала, Субиру. Нам надо отослать из дому Бернадетту, – шепчет она.

– Что значит «отослать из дому»?

Субиру только что отодвинул тяжелый дверной засов. Ведь это же дверь тюрьмы. Каждый раз, когда он отодвигает этот засов, ему вспоминается самое скверное время в его жизни: когда он целый месяц сидел без вины в следственной тюрьме. Его рука бессильно падает. Он слышит шепот жены:

– Я думаю, ее можно отправить к тете Бернарде. Или, еще лучше, в деревню, в Бартрес. Я уверена, Лагесы снова захотят ее взять. Там у нее будет свежий воздух, козье молоко, хлеб с медом, к тому же она так любит деревню, а немножко работы ей не повредит…

Франсуа Субиру чувствует, как его вновь охватывает горечь. Он понимает резоны Луизы, но душа его протестует. У Франсуа слабость к громким словам и гордым жестам. Вероятно, среди предков Субиру были испанцы.

– Значит, я и вправду нищий! – в отчаянии восклицает он. – Мои дети голодают. Я вынужден отсылать их к чужим людям…

– Опомнись, Субиру, – прерывает его жена, так как он говорит слишком громко. Она смотрит на него, стоящего с опущенной головой, такого отчаявшегося, но полного достоинства и такого слабовольного. Затем поворачивается к шкафу, достает бутылку и наливает ему рюмку.

– Неплохая мысль, – говорит он смущенно, глотая обжигающее зелье. Душа его жаждет повторения. Но он пересиливает себя и уходит. На кровати, где спят сестры, лежит Бернадетта, старшая, с широко открытыми спокойными темными глазами.

Глава вторая

Массабьель, дурное место

Улица Пти-Фоссе – одна из тех узких улочек, что со всех сторон обегают Лурд, старинную, расположенную на горе крепость. Улица поднимается извивами, пока не выводит на главную городскую площадь Маркадаль. Рассвело. Однако уже в нескольких шагах совсем ничего не видно. Небо низко нависает над головой. Густая пелена дождя и крупного снега – снежинки больно ударяют Субиру в лицо. Мир вокруг пуст и равнодушен. Лишь звуки горнов драгунского эскадрона из крепости и из Немурской казармы звонкими сигналами побудки прерывают безмолвие. Хотя здесь, внизу, в долине Гав-де-По, снег уже тает, ледяная стужа пробирает до костей. Это дыхание Пиренеев, притаившихся за облаками, пронизывающее послание тесно сгрудившихся ледяных вершин, от Пик-дю-Миди до зловещего демона Виньмаля, там, между Францией и Испанией.

Руки у Субиру покраснели и окоченели, небритые щеки мокры от дождя и снега, глаза болят. Однако он долго мнется в нерешительности перед булочной Мезонгроса, прежде чем войти внутрь. Он знает заранее: все напрасно. Правда, в прошлый карнавал Мезонгрос нанимал его время от времени и использовал как разносчика. На Масленицу различные братства и корпорации устраивают свои праздники. К примеру, большой бал портновского цеха, почитающего святую Лючию. Бал обычно проходит в гостинице почтовой станции, и фирма Мезонгроса поставляет туда весь свой товар, начиная от хлеба и кончая кремовыми тортами и пышками. Именно тогда Субиру заработал солидную сумму в сто су, да еще принес детям полный кулек всяческих гостинцев.

Он собирается с духом. Входит в лавку. Добрый материнский запах свежего хлеба обволакивает его, одурманивает все его чувства. Толстый булочник, прикрыв живот белым фартуком, стоит посреди лавки и громко командует двумя подмастерьями, которые, обливаясь потом, таскают из печи черные противни с пышными булочками.

– Может, я вам сегодня в чем пособлю, месье Мезонгрос? – спрашивает Субиру, стараясь говорить как можно непринужденнее. При этом его рука привычно залезает в открытый мешок, и опытные пальцы, пальцы мельника, с наслаждением перетирают и пробуют на ощупь муку. Толстяк не удостаивает его даже взглядом. Голос у Мезонгроса сиплый, как у всех зобастых.

– Что у нас сегодня за день, старина? – брезгливо сипит булочник.

– С вашего дозволения, четверг, месье…

– Сколько же дней осталось до «Пепельной» среды? – продолжает допытываться Мезонгрос тоном учителя, ставящего ученику ловушку.

– Еще шесть дней, месье, – нерешительно отвечает мельник.

– Именно так! – торжествует Мезонгрос, словно он выиграл пари. – Шесть дней, и конец этому дурацкому карнавалу. А корпорации так и так заказывают теперь не у меня, а у Руи. Старое доброе время накрылось окончательно. Нынче им подавай не булочника, а кондитера. И коли так обстоят дела во время карнавала, можно себе представить, что принесет нам Великий пост. Нынче же вышвырну за дверь одного из этих бездельников…

Франсуа Субиру мучительно размышляет. Не попросить ли ему сейчас у булочника хлеба? Но он не в силах выговорить просьбу. Не хватает храбрости. «Даже в попрошайки и то не гожусь»… – проносится у него в голове. Словно недовольный покупатель, он поправляет берет и молча покидает лавку.

Чтобы попасть на почтовую станцию, ему нужно пересечь площадь. Казенав собственной персоной уже стоит посреди двора в окружении своих карет и упряжек. Бывший сержант тыловой части в По, он привык вставать спозаранку. Служил он, правда, давным-давно, еще при жирном Луи-Филиппе. Но Казенав очень любит, когда к нему обращаются по-военному, да еще задним числом повышают его в чине. Во всякое время дня он носит высокие сапоги, начищенные до блеска, и кавалерийский хлыст, которым лихо хлещет по своим голенищам. На багровом лице с сизым отливом выделяются закрученные, густо нафабренные императорские усы. По одному этому можно догадаться, что Казенав – убежденный бонапартист, под каковым понятием он разумеет некий партийный символ веры, в котором слова «Франция» и «слава» постоянно сочетаются со словом «прогресс». С тех пор как построили железнодорожную ветку от Тулузы через Тарб и По на Биарриц – причина в том, что император и особенно императрица Евгения регулярно посещают Биарриц, – дела у содержателя почтовой станции в Лурде пошли еще лучше прежнего. Любой путешественник или пациент, желающий посетить один из пиренейских курортов, непременно вынужден останавливаться у Казенава. В его руках сосредоточены все возможности, за большую или меньшую плату, с удобствами или без оных, доставить всех жаждущих отдыха в Аржелес, Котре, Гаварни, Люшон. Сейчас, конечно, до начала сезона еще далеко. Какими приманками его удлинить и как увеличить число приезжих – эти вопросы являются предметом постоянной дискуссии между Казенавом и честолюбивым лурдским мэром Адольфом Лакаде.

Субиру в свои юные годы две недели прослужил в армии, большего от него не требовалось. Сейчас он изображает, насколько это возможно, солдатскую выправку и строевым шагом подходит к Казенаву.

– Доброе утро, господин почтмейстер! Не найдется ли у вас для меня работенки?

Казенав важно надувает щеки и презрительно фыркает:

– А, это опять ты, Субиру? Когда уж, наконец, твои дела наладятся, черт побери? Каждый должен делать свою работу. Никому ничего на блюдечке не подносят…

– Господь немилостив ко мне, месье… Вот уж сколько лет, как счастье меня покинуло…

– Наше счастье, может, и зависит от Господа Бога, мой друг, но в нашем несчастье, это уж точно, всегда виноваты мы сами…

Свист хлыста громко подтверждает эту истину. Субиру опускает глаза.

– Мои дети уж точно в этом несчастье не виноваты.

Казенав отдает громкий приказ конюху Дутрелу. Субиру вытягивается перед ним, делая последнюю попытку.

– Может, все-таки что-нибудь найдется… господин капитан…

Казенав становится благосклоннее.

– Я всегда охотно помогу старому вояке… Но сегодня правда ничего нет…

Тело мельника на глазах тяжелеет. Он медленно поворачивается к воротам. Но тут Казенав его останавливает:

– Погоди, любезный! В конце концов, двадцать су ты можешь заработать. Работа, конечно, не слишком чистая. Старшая милосердная сестра из больницы требует, чтобы вывезли за город и сожгли больничный мусор. Использованные бинты, послеоперационную корпию, белье с заразных больных и тому подобное. Если желаешь, запряги гнедого в маленькую тележку… Двадцать су!

– А вы не могли бы заплатить тридцать, господин капитан?

Казенав не удостаивает его ответом.

Субиру действует согласно указаниям. Запрягает дряхлого гнедого, худшего коня в конюшне, в небольшую тележку. И вот уже тележка трясется по камням и ухабам на пути в больницу, в которой трудятся сестры из монастыря Святой Жильдарды Неверской, в то время как другие монахини той же обители преподают в здешней школе для девочек. Больничный привратник уже выставил три ящика с отбросами. Они не тяжелы, но от них, как от чумы, разит нищетой всякой плоти. Мужчины грузят ящики на тележку.

– Будь поосторожнее, Субиру! – предостерегает привратник, крупный авторитет в области медицины. – В этом дерьме бездна всякой заразы. Отвези его подальше, к пещере Массабьель, сожги, а золу выбрось в реку!

Дождь и снегопад прекратились. Тележка громыхает по скверной мостовой. Больница Неверских сестер находится у северного въезда в город, там, где пересекаются дороги из По и Тарба. Субиру приходится притормаживать на спуске по крутой улице Басс, чтобы выехать из Лурда через западные ворота Бау. Только переехав Старый мост, еще римской постройки, он может немного разжать онемевшую руку с вожжами. Он дает гнедому самостоятельно брести по дороге. Гав делает здесь крутой поворот. Древний горный поток возмущенно шумит на тысячу голосов, словно этот почти прямоугольный поворот причиняет ему невероятную муку. На пути разгневанной реки повсюду встают гигантские гранитные глыбы. Субиру не прислушивается к шуму Гава. «Почтмейстер не сказал мне „нет“, – размышляет бывший мельник, – он наверняка заплатит мне тридцать. На восемь су куплю четыре хлеба, но не у Мезонгроса, клянусь честью, не у Мезонгроса. Полфунта овечьего сыра, это сытно; вместе с хлебом это будет четырнадцать су. Прибавим два литра вина, уже двадцать четыре су. Еще бы куска два сахара, подсластить вино детям, сахар укрепляет силы… А всего лучше отдам тридцать су Луизе. Тогда мне не надо будет все это распределять. Пусть сама решает. Себе не возьму ни единого су. Клянусь всеми святыми…»

Несмотря на перспективу получить тридцать су – можно сказать, подарок Небес, – на душе у Субиру становится все мрачнее. Голод подступает к нему в виде тошноты, еще усиливающейся от мерзкого запаха поклажи. Дорога огибает владения господина де Лафита, известного лурдского богача, который, прежде чем счастье вознесло его на недосягаемую высоту, начинал, как и Субиру, простым мельником. Его обширное имение расположено на так называемом острове Шале, образуемом изгибом Гава и ручьем Сави, который впадает в реку за скалой Массабьель. Владения Лафита включают в себя господский дом в стиле короля Генриха IV, со множеством башенок и эркеров, парк, просторные лужайки и весьма внушительную лесопилку. В Лурде ее с почтением называют «фабрикой». Лесопилка построена с размахом, великолепная плотина собирает всю силу ленивого мельничного ручья и дает неожиданно много энергии. На этом ручье стоит и маленькая старая мельница. Сидя на козлах, Субиру уже отчетливо ее видит. Мельница принадлежит Антуану Николо и его матери. Субиру отчаянно завидует Николо, в сто раз больше, чем богачу Лафиту с его замком, фабрикой и роскошными каретами. Слишком большое богатство зависти не вызывает. Но с Николо он бы мог потягаться. Разве он хуже этого Николо? Он определенно лучше: старше, опытнее, это уж точно. Но непостижимые Небеса распорядились по-своему: тот, кто лучше, сидит на мели, а кто хуже, спокойно посиживает на пороге мельницы Сави и следит за равномерным вращением мельничного колеса. Субиру с такой силой хлестнул гнедого по костлявому крупу, что тот невольно подпрыгнул и перешел на рысь. Дорога теряется в бурых вересковых зарослях. Серебристые тополя господина де Лафита остались позади. Остров Шале становится все пустыннее. На этой его стороне растут только дикий самшит и несколько кустов орешника. Полосы ольшаника, окаймляющие Гав справа, а ручей Сави – слева, бегут друг другу навстречу.

На левом берегу как реки, так и ручья вздымается скалистый склон. Это не слишком высокая гора с приземистым каменным гребнем, в просторечье ее называют Трущобной или Трухлявой. Дело в том, что в ее скалистой толще природа выдолбила несколько пещер, или, выражаясь поблагороднее, гротов. Самый большой из них, грот Массабьель, находится сейчас прямо перед глазами Субиру. Это углубление в известковом обрыве, шириной примерно в двадцать шагов и глубиной в двенадцать, формой оно напоминает жерло хлебопекарной печи. Пустая сырая дыра, засыпанная галькой и речным мусором – весной ее регулярно заливают воды Гава, – зрелище безотрадное. Среди галечника кое-где пробиваются чахлые побеги папоротника и мать-и-мачехи. На половине высоты грота, на скалистой стене чудом прицепился и растет единственный тощий куст дикой розы, как бы обрамляющий отверстие в форме вытянутого овала или остроконечной готической арки, словно это вход в соседнюю каменную пещеру. Можно вообразить, что этот узкий овальный вход, или это готическое окно, высекла в незапамятные времена рука древнего строителя. Пещера Массабьель пользуется дурной славой у жителей Лурда и у крестьян окрестных деревень долины Батсюгер. Это определенно дурное место: старухи рассказывают немало ужасающих историй, якобы произошедших в этой пещере, и уверяют, что там «нечисто». Когда рыбаков, пастухов или тех, кто собирает хворост в общинном лесу Сайе, находящемся поблизости, застигает гроза и им приходится искать здесь убежища, они всякий раз осеняют себя крестом.

Франсуа Субиру – не старая баба, он мужчина, закаленный жизнью, и его не слишком пугают страшные истории о духах и привидениях. Он останавливает повозку на узком перешейке между Гавом и ручьем Сави. Слезает с козел и размышляет, как бы ему побыстрее управиться со своей работой. Может, имеет смысл перетащить повозку через мелкий ручей и сжечь больничные отбросы внутри грота, где огонь разгорится легче, чем на воздухе. Субиру медлит. Перетаскивая ветхую повозку по острым камням на дне ручья, ее легко повредить, а то и сломать.

Франсуа никогда ничего не решает быстро. Он стоит и чешет в затылке, покуда до его слуха не доносится глухое хрюканье и заглушающие его грубые возгласы. Это свинопас Лерис со своим стадом. Свинопас выбегает на противоположный берег ручья, а его черные свиньи блаженно возятся в небольшом болотце между общинным лесом и гротом Массабьель. Лерис – тоже человек, немилосердно побитый жизнью. Субиру в какой-то мере презирает его и смотрит на него свысока. Во-первых, Лерис – кретин; во-вторых, у него так называемая волчья пасть и он лает и воет, когда пытается говорить; в-третьих, он пасет свиней, что прошедший обучение мельник считает едва ли не самым презренным делом на свете. Лерис – низкорослый приземистый детина с непомерно большой рыжей головой и раздутым зобом. С головы до ног он закутан в овечьи шкуры – это делает его похожим на туго перевязанный пакет. (Директор школы Кларан считает, что древний житель Пиренеев внешне был в точности подобен Лерису.) Лерис подает взволнованные знаки Субиру. Свинопас всегда взволнован, как все горемыки, которые из-за расстройства речи лишь с трудом добиваются понимания. Мельник жестом подзывает его к себе. Лерис быстрыми шагами переходит ручей, как бы не замечая под ногами воды. Мохнатая собака бежит за ним, не менее взволнованная, чем ее хозяин.

– Эй, Лерис! – окликает его Субиру. – Можешь мне помочь?

Лерис – добродушное существо, предел его честолюбия – всюду, где только возможно, доказывать свою полезность. Мощными руками он снимает с тележки один ящик за другим и, по приказу Субиру, несет их на самый узкий конец перешейка, где вываливает содержимое на землю. Образуется зловонная пирамида из окровавленной ваты, гнойных бинтов и грязных тряпок. Мельник, привыкший к чистой работе и подверженный тошноте, зажигает трубку, чтобы запахом табака заглушить зловоние. Ему кажется, что он различает среди отбросов невероятные вещи, например отрезанный человеческий палец. Он быстро сует Лерису коробок с серными спичками, чтобы тот поскорее поджег кучу. Тем временем страшно похолодало. Не чувствуется ни малейшего дуновения ветра. Зловонный мусор воспламеняется мгновенно. Пастух и собака радостно пляшут вокруг диковинного жертвенного костра, дым от которого, благосклонно принимаемый Небом, поднимается вертикально вверх.

Субиру между тем присел на камень и молча наблюдает за происходящим. Вскоре добродушный свинопас подсаживается к нему. Лерис достает из своей сумки ржаной хлеб и кусок сала. Отрезает от того и другого равные порции. Издавая нечленораздельные звуки, сует Субиру его долю. Голодный мельник жадно вонзает зубы в пряную еду, первую за сегодняшний день. Но он быстро приходит в чувство и начинает жевать медленно и задумчиво, как и полагается почтенному мельнику, сознающему свое неизмеримое превосходство над деревенским кретином и свинопасом. Не отводя глаз от огня, молниеносно пожирающего свою пищу, мельник бормочет:

– Была бы здесь еще и лопата…

Услышав эти слова, услужливый Лерис срывается с места, мчится через ручей и приносит из грота две лопаты. Их, видно, оставили там рабочие, строившие дамбу для защиты от весенних разливов Гава. Тем временем огонь превратил мерзостные остатки страданий плоти в кучку золы. Мужчинам не составляет особого труда поднять на лопаты золу и обугленные останки невесть чего и сбросить все в Гав, который с присущим ему холерическим темпераментом повлечет этот дар в реку Адур и дальше, в океан.

Еще нет и одиннадцати, когда Франсуа Субиру, уже не с таким пустым желудком и не с такой безнадежностью в душе, предстает перед Казенавом.

После длительной торговли и многократного обращения «господин капитан» он наконец держит в руке двадцать пять су. На углу улицы Пти-Фоссе он еще полон решимости отдать весь заработок Луизе. Но уже перед кабачком папаши Бабу его начинает одолевать искуситель, которому, учитывая все тяготы сегодняшнего утра, он способен оказать лишь слабое сопротивление. Двадцать су, кругленькая серебряная монетка, – вот уговорная плата за его работу. Пять медных монеток покрупнее составляют выторгованную надбавку. Где сказано, что честный отец семейства, который, как никто, настрадался в эту холодину, трудясь для своей семьи, не может истратить пять су, эти «бешеные деньги», на себя самого? За стаканчик своего крепчайшего самогона «Чертова травка» папаша Бабу больше двух су и не возьмет. Мельник находит, что это сходная цена. У папаши Бабу он задерживается не дольше, чем требуется, чтобы осушить один-единственный стаканчик.

В кашо ему в нос ударяют приятные испарения, вырывающиеся из кастрюли. Хвала Богу, это не «миллок», их обычная похлебка, и не кукурузная каша! Мамаша Субиру готовит луковый суп. «Этих женщин не так-то легко одолеть, – думает он. – Всегда они как-то выкручиваются. Кто знает, возможно, им помогают четки, которые они постоянно таскают в кармане передника». Субиру сначала долго слоняется по комнате и занимается разными пустяками, прежде чем вытаскивает и отдает жене серебряную монету, небрежно, будто это всего лишь жалкий аванс, за которым завтра должны последовать луидоры.

– Ты молодчина, Субиру, – говорит она с признательностью, за которой скрывается сострадание, и Субиру тоже убежден, что он именно таков, что сегодня он и впрямь молодец. Затем жена ставит перед ним тарелку лукового супа. Он, как всегда, хлебает его серьезно и задумчиво.

– Где дети? – спрашивает он, закончив еду.

– Девочки скоро придут из школы, а Жюстен и Жан Мари играют на улице…

– Малышам не следует играть на улице, – неодобрительно замечает бывший мельник с чувством сословной гордости. Поскольку Луиза не склонна сейчас затевать спор, Субиру поднимается из-за стола и громко зевает. – Я здорово промерз сегодня, пожалуй, мне лучше прилечь, – говорит он, сладко потягиваясь. – Как-никак заслужил…

Луиза Субиру откидывает одеяло. Франсуа сбрасывает башмаки, ныряет в постель и натягивает одеяло до подбородка. Даже если ты беден как церковная крыса и судьба к тебе чертовски несправедлива, жизнь дарует порой свои маленькие радости, особенно после исполненного долга. Субиру ощущает приятное тепло, сытость и все большее довольство собой, отчего очень скоро погружается в сон.