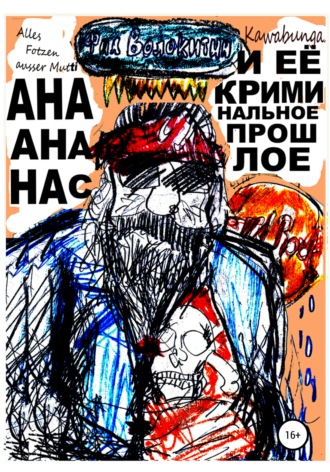

Фил Волокитин

Ана Ананас и её криминальное прошлое

11

Бездельничать на Репербане не принято. Помню, как папа обрадовался своей новой работе. Явился он на неё, конечно же, в первый же день и, разумеется, вовремя. Дёрнув за дверь, папа отметил, что внутри никого нет, а сама дверь закрыта.

Он подёргал дверь, подождав полчаса. Всё ещё было заперто. Проходивший мимо Бармалей посмотрел на часы и успокоил папу, что наверняка в том есть особенная причина. Оказалось, и правда была – хозяин вышел покурить. При этом не сигарету, а трубку. И, не куда нибудь, а на стадион «Миллернтор» – смотреть, как идёт подготовка к матчу футбольной команды «Санкт-Паули».

О хозяине и одновременно папином первом работодателе можно рассказывать бесконечно. Этот первый папин работодатель – звали его херр Павловский – носил тот же набор футболок, как и отец. Они потом долго сравнивали и удивлялись. Набор полностью совпадал, несмотря на разделявшие их многие годы, сотни километров и некоторый языковой барьер. Оба они носили дурацкие бороды. Свою бороду херр Павловский заплетал в косу, а косу заплетал в другую косу повторно. Таким образом, получался небольшой канатик. За него Павловский дёргал, когда на него нападал возрастной склероз. Выглядело это очень комично.

В свой первый выход на работу, папа немедленно принялся делать также, – просто чтобы ему понравится. На такое херр Павловский смущённо сказал, что копировать его специально – это уже чересчур. Они и так слишком похожи. Папа тут же сделал неутешительный вывод. Там где он жил раньше, «уж чересчур» – означало «вали отсюда».

– Что же мне делать, чтобы остаться на этой работе? – взмолился тогда папа и погладил вместо бороды небольшой шильдик с надписью «Хард-рок кафе». – Я очень хочу здесь остаться!

В тот момент я приготовилась реветь, решив помочь, чем могу. Ведь всё это было и в моих интересах. Но тут произошло неожиданное. Опередив меня, херр Павловский сам вдруг стал рыдать, будто слон, которому не дали сахара. Скоро к нему присоединился школьный директор, зашедший на кружку пива (сахара ему тоже не дали, впрочем, по этому поводу он особенно не рыдал).

Павловский говорил, что ждал такого работника уже давно. А директор добавил – пусть мы и не хотим жить с ним в машине, но он всё равно докажет всем что русские во время войны ему ничего плохого не сделали. Ни во время холодной, ни той, что раньше была.

Тогда папа треснул обеих изо всех сил по спине. И запел по -немецки про русскую тройку. А директор, поднатужившись, подтянул ему песенкой про первую двойку в дневнике – тоже на чистом, немного ломаном русском.

Закончилось тем, что Павловский выключил всё электричество из розетки и объявил перерыв. Такой уж он был хороший человек, этот херр Павловский.

С тез пор задачей папы было обслуживание клиентов «Хард-рок кафе». Он был аккуратен в этом деле и талантлив как чёрт. Странно, что через несколько месяцев «Хард-рок кафе» разорилось.

Херр Павловский, почесав пузо, очень удивился. Он сказал, что разориться на таком туристическом месте можно лишь, расстаравшись как никогда (кафе стояло в аккурат рядом со спуском к воде, куда ходят толпы туристов). Впрочем, к тому и шло уже несколько лет, признал он. Меньше надо было пить пиво, закрывая кафе в самый разгар слёта байкеров.

– Кавабунга! – махнул волосатой рукой херр Павловский. – Мы откроем другое кафе. И это будет уже не кафе, а водка-бар. А это безобразие спишем за долги к чёртовой матери.

Через неделю папа уже вёз на велосипеде огромную светящуюся вывеску размером с праздничный транспорант. На ней было написано – «Кавабунга». Это было любимое слово Павловского.

А спустя ещё несколько дней херр Павловский вдруг умер. Никто по нему особенно не горевал. Наоборот – все веселились так, будто это был городской праздник. Только редкие посетители «Хард-рок кафе» из тех, кто был с ним незнаком, смахивали слезу, когда господина Павловского хоронили.

Похороны Павловского проходили по высшему классу. Свидетельство о смерти было написано на шести нескреплённых между собой листах и заверено у дьявольского нотариуса, который работал в магазине «Мелочь для Хэллоуина». Магазин принимал посетителей один лишь месяц в году. Всё остальное время нотариус занимался такими вот дьявольскими свидетельствами.

Следуя указаниям из дьявольского завещания, Бармалеи положили Павловского в лодку. А потом превратили её в погребальный костёр. Из распахнутых дверей «Кавабунги» играла песня про русскую тройку, на которой надо в большой город въезжать. И ещё про первую двойку в дневнике, с которой налегке шагать вовсе невесело. Огонь горел аж до самого неба. Под конец, приехали пожарные и принялись со всеми ругаться. Чуть ли не до самого заката ругались. А на закате лодка с херром Павловским вдруг сам собой поплыла куда-то далеко-далеко. Пришлось потом конвоировать её обратно вместе с буксиром.

12

Встав во главе водка-бара «Кавабунга!» вместо херра Павловского, папа окончательно влился во все события, происходящие на Репербане. По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что он вписался в пейзаж нашей улицы, став её полноправной деталью.

Без херра Павловского всем стало скучно, и папа как мог его заменил. Сейчас мне даже странно, что когда-то всё вокруг происходило без папиного участия.

Господин Романов стоял у спуска к набережной и курил в точности, как херр Павловский. Проходившие мимо туристы вынимали фотаппарат, едва только его заприметив. А папа небрежно выбивал трубку и кивал бородой на табличку – там висел прейскурант; папа с трубкой – пятьдесят центов, папа за работой – шестьдесят или больше.

Одновременно с выколачиванием трубки, папа принимал пустые бутылки. Он лихо метал их точно в цель – в пластмассовые ящики рядом с кассой. Здесь, в Германии, все магазины обязаны принимать бутылки. Однако многим это делать попросту лень. Не такая уж это почётная профессия в Германии. Куда менее почётная, чем эти бутылки находить и сдавать, например.

Узнав о том, что тут в ходу приём бутылок, папа сразу сказал «Боже, как это прекрасно». И решил посвятить этому занятию большую часть рабочего дня. Это тоже стало частью его профессии. Бутылки смотрелись красиво. Они были маленькие и пузатые. На этикетке был изображён якорь. Он, вроде как торчал из нарисованной попы. Но под попой была надпись «Астра». И я всё время ломала голову, при чём тут цветок.

Вечером папа делал из бутылок «Астры» пепельницы и свечки для антуража кафе. По утрам их мыли, отскабливали засохший воск и отдирали приклеившиеся снизу чинарики.

Всякая ерунда из четырёх чемоданов тоже пошла на украшения. Советская ёлочная мишура, например. Некоторые Бармалеи специально приходили сюда подёргать повешенных за бороду дедов морозов.

Когда папе ещё писала письма мама, он постоянно раздумывал, как ей ответить, чем же он теперь занимается.

Сейчас она перестала писать.

Жаль!

Теперь на вопрос мамы, кто он теперь, папа он мог ответить с гордостью – владелец кафе «Кавабунга», Гренадирштрассе дом шесть!

И это была действительно правда.

13

Надо вам сказать, что кафе на Репербане называют не кафе, а «водка-барами».

Собственно, это и есть настоящий бар с водкой. Что, впрочем, не означает, что только водку там продают. Просто «водка» и «бар» было стандартным понятием для всех заведений на Репербане. Всё равно, что какие-нибудь «соки-воды» на родине.

Днём в водка-барах полным-полно детей. Для них был предназначен пузырчатый чай, весело закипавший в маленьких вазочках. Торговать пузырчатым чаем страшно невыгодно по сравнению с водкой. Но папа, скрипя зубами, продолжал покупать невероятные приборы для кипячения пузырей, потому что был детолюбом.

Ещё папа был благодарен судьбе, что может вот так запросто хозяйничать в собственном заведении. Поэтому был готов продавать непопулярный пузырчатый чай себе в убыток. Впрочем, вечерами случалось и так, что завзятые Бармалеи стояли на улице с тем же пузырчатым чаем. Это считалось нормальным, но не особенно популярным занятием.

Гораздо большей популярностью пользовались на Репербане «маленькие проказники». Иногда их ещё «хлопальщиками» называли. «Проказник» или «хлопальщик» – милипусечная бутылочка с весёлой рожицей и надписью «хлоп». Внутри бутылочки налита водка с запахом зубной пасты. Её примерно столько, сколько уксуса вы отлили бы себе в винегрет – совсем мелочь, но всё-таки Бармалеям было приятно.

Разновидностей «хлопальщиков» и «проказников» было не перечесть. Можно было найти и с ягодным вкусом и с жвачечным и даже со вкусом какого-то блевантоса. И конечно баров с «проказниками» на нашей улице было ещё больше – около ста. Все хозяева баров друг с дружкой дружили, не говоря уж о посетителях.

Таким вот нехитрым образом, вписавшись в пейзаж Репербана, папа одновременно обзавёлся и новыми друзьями. Когда папу спрашивали, с какого момента он здесь живёт, он искренне пожимал плечами и загадочно бормотал: – «Кажется, что я жил здесь всегда. Не помню, что было до этого». Друзья уверенно хлопали «хлопальщиками» в подтверждение.

Отпетых Бармалеев в друзьях у папы теперь было штук сто, и это едва ли меньше чем конкурирующих баров. Если про всех буду рассказать, то история запутается окончательно. Перечислю лишь основных Бармалеев – самых закоренелых.

Наибольшим почётом на Репербане пользовался сын херра Павловского. Он занимался жонглированием на автостраде, шнырял между машин на оживлённом перекрёстке под двумя уходящими в небо башнями. Звали его Траурный Эммерих. Траурный – это по-немецки грустный, хотя не припомню, чтобы Эммерих при мне таковым был. Не был он и на Бармалея внешне похож. Только подойдя и заглянув в глаза, можно было провалиться в них как в колодец и добыть на дне этот опознавательный знак – Бармалей реппербанский отъявленный!

Раньше Эммерих служил профессиональным жонглёром из цирка «Ронкалли». Он любил показывать, как жонглируют в цирке по настоящему, а не только на автостраде.

А уж жонглировать по-настоящему он умел всем, что можно поднять в воздух хоть на долю секунды – хоть апельсинами, хоть обойными гвоздиками, в общем, дофига чем! Например, визитными карточками. Например, на ветру, когда ветер вырывает из рук карточки и уносит. Выглядело это очень красиво.

За разговором Эммерих мог оборвать тебе пуговицы на пальто. А потом, пожонглировав пуговицами с полчаса, пришить всё обратно. Листьями осенними жонглировать он умел, жонглировал часами на пару с деревом! Ну а коронным номером Эммериха было жонглирование кошкой и тойтерьером Тобольской Дульсинеи одновременно!

Почему-то для заработка на автостраде, Эммерих выбрал наименее зрелищный из всех своих трюков. Он жонглировал тремя невзрачными, обтянутыми изолентой палками. Жонлировал быстро, уверенно. Но те, кому довелось увидеть, как Эммерих обойными гвоздиками жонглирует, а потом начинает вдруг теми же гвоздиками фехтовать, всегда спрашивали почему он жонглирует на публике двумя скучными палками. Эммерих объяснял это просто. С тремя палками у него оставалось больше времени на то, чтобы обойти все машины с полиэтиленовым мешком и собрать в него побольше денег. А аплодисменты непрофессионалов его не интересовали.

Каждое утро Эммерих занимал своё место у перекрестка, тощий, седоволосый, уверенный, будто и вправду на страже нашего Репербана стоял. Иногда он начинал изо всех сил драться палками сам с собой. А как только включали красный свет на проезжей части, он уверенно выходил к машинам. И если Траурный Эммерих не запутывался в свисающем клочьями драном шмотье, он на тридцать секунд становился полноправным хозяином автострады. Пусть на тридцать секунд, зато настолько полноправным, что случайно споткнувшись о камешек, подметал асфальт, будто пол. Туристы видели его, едва только появлялись на Репербана. А когда уходили, Эммерих в шутку напоминал, что он тут на страже. И таким образом получал с каждого центов по двадцать.

Так что грустить по-настоящему Грустному Эмериху было некогда. Поговаривали, что траурным его называли вовсе не из-за грустей, а из-за столкновения с похоронной процессией. В тот день он жонглировал так хорошо, что покойник вылез из гроба и побежал через проезжую часть аплодировать.

В друзьях у папы ходил некий профессор Петерманн, продававший свою честь и то, о чём лучше не спрашивать. С этим профессором мало кто мог общаться больше пяти минут, но папа за разговорами, бывало, провожал его прямо до дома. Кстати или некстати, он подружился с ужасными кожаными близнецами Сачковскими, а также трансгендерным немецким голландцем по имени Миша Аугенбах. При звуках имени «Миша», сердце папы дрогнуло – он вспомнил, что лучшего друга из прошлой жизни тоже Мишей зовут!

Но здесь имя Миша оказалось голландским. И голландец Миша Аугенбах, привыкший к тому, что с ним никто не общается, честно предложил все отношения прекратить. Но папа прекращать отношения отказался. Он был настоящий друг из тех, что поётся в песнях, мол не разлей вода и можно пойти на медведя.

Из странных папиных знакомых ни на минуту нельзя забывать о предводителе банды мотоциклистов, которого, впрочем, не звали никак. Внешности он был самой заурядной. Вовсе не бармалеевской. Определить его возраст было невозможно. С лысыми Бармалеями это иногда происходит. На вопрос как же его всё-таки звать, предводитель байкеров отвечал хриплым насмешливым карканьем. Похоже, что у всех местных были разные версии на его счёт – иногда даже немного обидные.

Папа стал называть его дедушкой Фантомасом и обращался на вы. Дружба неожиданно наладилась. Я даже скажу вам так – мало что у папы ладилось также хорошо, как дружба с предводителем байкеров. Предводитель банды байкеров стоял за отца горой. Поэтому папа выделил ему специальный, фантомасовский столик в кафе «Кавабунга».

Короче, друзей у папы появилось так много, что я ему даже поначалу завидовала.

У меня-то по первому времени и вовсе не было здесь друзей. Должно быть, потому, что я старалась специально понравиться всем кому не попадя. Думала, у меня это получится так же ловко, как плевать наугад и стрелять из рогатки. В конце концов, я поняла, что на Репербане надо вести себя как пират на захваченном корабле, а не как десятилетняя девочка.

14

При внимательном рассмотрении, обитатели Репербана делились как бы на две категории. Те, что из первой, мечтали уехать отсюда, как только подешевеют дома хотя бы в паре километров от нашей улицы. Их так и называли – «дети за пределами Репербана».

Их родители одной ногой крепко держались за Репербан. Другой будто нащупывали мелкие места в каталогах недвижимости. Некоторые, конечно, уезжали. Но далеко не всегда.

Вторая половина ни о чём не жалела и не сомневалась, что останется здесь навсегда. Из них получались настоящие Бармалеи. Всё же, как ни крути, на Репербане жить было выгодно. В первую очередь, это социальный фонд и соответствующий уровень жизни. Социальный фонд без социального лифта. Так говорили не мы, а родители. Но дети повторяли за ними как попугаи. Поэтому я запомнила всё наизусть. Означало это то, что для жителя Репербана был гарантирован свежий воздух в избытке, бесплатная мебель с помойки, три многоуровневых супермаркета с названием «Крохобор» и возможность парковать спортивную яхту недалеко от квартиры. Конечно, если такая яхта у кого-то была.

С детьми «за пределами Репербана» я так ни разу и не пересеклась – за одним небольшим исключением, о котором я расскажу позже. Зато мне часто приходилось наблюдать, как в школе эти дети держатся друг дружку и выходят из класса шеренгой.

По мнению родителей таких детей, Репербан был переполнен криминального вида взрослыми. С одной стороны, они были правы. Могло показаться, что места для обычных детей тут нет. Но в том-то и дело, что это только на первый взгляд так казалось.

На улице таких детей не увидишь. Вместо того, чтобы гулять по улицам, серьёзные не по годам мальчики «за пределами Репербана» отправлялись вниз по реке, держа в кармане удостоверения рыболова и удили рыбу телескопическими удочками. А нарядные девочки «за пределами Репербана» сидели день-деньской дома и коллекционировали всякие шибздики. Если же детям за пределами Репербана приспичивало погулять по настоящему, они спускались с родителями в метро. Там, под землей, не выходя на воздух, они пересаживались на электричку и выходили в тех предместьях Гамбурга, где уже ни о каких Бармалеях не слыхивали. В пригородах типа Оттензена, жили отставные капитаны (точнее, те редкие гамбургские капитаны, в которых не наблюдалось ничего бармалейского).

Жизнь «за пределами Репербана» проходила в глубине кварталов, в аккуратных домах с табличками «не бросать рекламный мусор». Если дом не сильно уходил во дворы, и фасадом всё-таки косил в сторону Репербана, взрослые зашторивали жалюзи и отгораживались от неоновой рекламы. Вечерами обитателей таких домов увидеть было нельзя даже в окошко. Очень жаль. Ареал их обитания нас очень интересовал.

Нельзя сказать, что я часто ломала себе голову над вопросом, что это за дети такие – за пределами Репербана, нечего мне было искать в их компании. Ловить рыбу я не умела. Собирать дурацкие шибздики от медового и имбирного печенья у меня не хватало терпения (честно говоря, предназначенное для коллекционирования печенье попросту терпеть не могла). В бутылочках от «маленьких хлопальщиков» я ни черта не понимала. «Хлопальщики» были для меня на одно лицо. Их собиратели, составившие некогда самый модный клуб «за пределами Репербана» тоже были какие-то одинаковые. Просто не дети, а бутылки от «хлопальщиков».

Единственный человек, с которым я общалась постоянно – Рената Колицер. Впрочем, она мне никакая не подруга была и подружились мы совершенно случайно.

Живя «за пределами», Рената Колицер никогда не гуляла по Репербану одна. Лишь однажды она сунулась на ночной Репербан по веской причине. Дескать, в полнолуние её всегда тянуло на свет. В ту ночь было как раз полнолуние, которое, впрочем, не задалось, и луна светила недостаточно ярко. В результате Рената попёрлась на не тот свет. Свет исходил от красных фонарей Репербана. Далеко не все заведения у нас круглосуточные, как многие считают, но всё же некоторые из круглосуточных можно найти, если идти на свет от красных фонариков.

Папе тоже не спалось в эту ночь. Он отправился на поиски окурков. Дело в том, что когда ему не спалось, то всегда страшно хотелось курить. Курить папа как раз бросал, но всё же, иногда, в полнолуние выбегал за окурками.

Место, где они встретились с Ренатой, было довольно окурочное. Орудуя под красным фонарём, где полным-полно света, папа рассчитывал на солидный улов и приготовил под свои окурки молочную кружку. Но вместо окурков он обнаружил воющую на фонарь девочку.

К этому моменту, папа мой наконец выучил, где на Репербане нельзя появляться маленьким детям. От ужаса он сделал глоток из кружки, в которую окурки собирал. И, поскольку долго не мог отплеваться, перепоручил Ренату мне, вызвонив из дома в три часа ночи. Я не стала отказываться. Всего-то и нужно было перевести Ренату через дорогу и сдать в полицейский участок.

Конечно, столкнувшись с тем, что имею дело с ребёнком «за пределами Репербана», я постаралась сделать всё так, чтобы комар носу не подточил. Пока мы сидели на ступеньках «Вахты Давида», Дульсинея Тобольская вынесла нам чаёк и крендели. А напарник Дульсинеи телефонным звонком вытащил из кровати Ренатиного отца.

– Какой ты благоразумный человек, Ана. Приходи к нам чаще, – сказал отец Ренаты, подтягивая пижаму и, помолчав, добавил шёпотом: – Это пойдёт нашей жеманной дуре на пользу.

Я сдержала своё слово и стала приходить чаще.

Надо сказать, наше общение действительно пошло Ренате на пользу. Если бы я с этой сумасшедшей Ренатой не познакомилась, то она наверняка рехнулась бы в одиночестве. Превратилась бы в маленького злобного лепрекона, чахнущего над сокровищами в темноте.

О сокровищах Ренаты Колицер следовало бы завести отдельный разговор. Желательно с психиатром.

Была у неё острая форма помешательства на всём маленьком. То, над чем она чахла годами, было не так-то просто разглядеть с первого раза. Сперва её сознание поработили милипусечные куклы. Потом на смену пришли маленькие игрушечные пирожки в маленьких игрушечных печках. Потом маленькие бутылочки из-под «хлопальщиков». В потом всё что угодно, лишь бы оно было маленьким. Это маленькое она держала в маленьких коробочках. Некоторые коробки были побольше, некоторые поменьше, но больше спичечного коробка не было ни одной.

Бутылочки от «хлопальщиков» Рената одевала, шила им комбинации из резиночек для волос. Потом рассаживала их в порядке и разыгрывала сцены, которым позавидовали бы Барби, Кен и Человек-муравей, если только бы их познакомили вместе.

Родители Ренаты могли позволить купить ей детский электромобиль, но Рената предпочитала играть в бутылочки. В конце концов, она по уши увязла в новой штуке – общественном Интернете. Там-то она и выискивала новые виды бутылочек, уменьшающихся в сторону полной милипусечности и увеличивающихся в цене. За одних лишь «хлопальщиков» сороковых годов можно было купить четыре детских электромобиля. Детский электромобиль, между тем, у неё тоже был. Он стоял в прихожей, заменял тумбу для зонтиков.

Родители Ренаты Колицер были врачами. Они работали по очереди на огневых рубежах и могли позволить не только детский электромобиль, но, скажем так, ещё и небольшой танк или скорую помощь. Раньше они работали с гуманитарной помощью в России. Оттого, всякий раз, когда я приходила в гости, они забрасывали меня шоколадом и клюквой в холодном сахаре. Это были остатки гуманитарной помощи. Запасы помощи казались бесконечными. К клюкве Рената была равнодушной, а шоколад ей было нельзя.

Играя в милипусечные куклы, мне часто хотелось повесить Ренату к люстре за конский хвост её волос, закатав в комбинацию из толстой резины. А ещё лучше, если бы пришёл кто-нибудь нормального размера и подавил бы здесь всё это маленькое. С хлопаньем, как грибы сорта «дедушкин табак». Я постоянно вспоминала викинга Яну

Эк и жалела, что такой подруги нет со мной рядом. Именно так она бы и поступила с этой Ренатой – повесила бы за волосы и подожгла. А милипусечные игрушки утопила бы в Альстере или Эльбе.

Папа на это сказал, чтобы я поменьше думала. Жизнь – штука преходящая и скоро я забуду свою Яну Эк. А может – только подумайте – может, когда-нибудь тоже начну собирать шибздики вместе с Ренатой. И всё, то, что было раньше, забудется. Именно таким образом папа забыл нашу маму. Такую же Ренату, к слову сказать. Впрочем, может и не Ренатой мою маму звали. Я уже была ни в чём не уверена.