- Рейтинг Литрес:4

- Рейтинг Livelib:3

Полная версия:

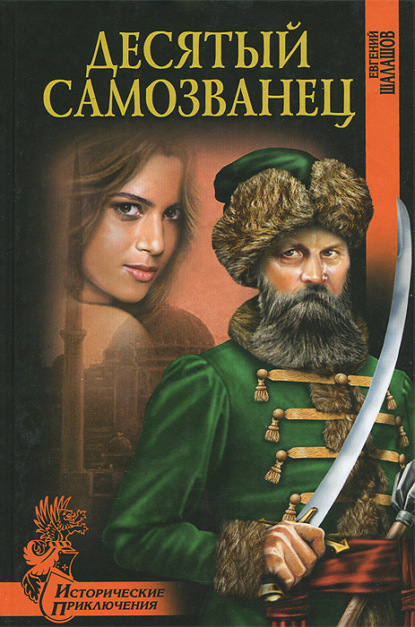

Евгений Васильевич Шалашов Десятый самозванец

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Евгений Шалашов

Десятый самозванец…

(Авантюрно-исторический роман)

Часть первая

Беглый подьячий

7154 год от сотворения мира (1646 год от Рождества Христова)

Москва

Сухонький, как лущеная шишка, боярин сидел за длинным столом и мял листы дорогой немецкой бумаги. Не удержавшись – запустил комком в стоящего перед ним дьяка и пристукнул твердым кулачком:

– Из Константинополя грамотка пришла – у турок русский царевич объявился!

Борис Иванович Морозов, царский дядька, коему покойный Михаил Федорович велел заботиться о сыне, был, почитай, главным боярином. Да, что там – и на Руси, и, в Европе знали, кто нынче настоящий царь на Москве …

Назарий Чистой, думный дьяк и глава Посольского приказа, благоразумно помалкивал, а Морозов повысил голос, чуть ли не до визга:

– Почему ж вы, дьяки посольские, головы ученые, самозванца проспали? Или, знали, да не докладывали? А?! Отвечай, когда спрашивают?!

Борис Иванович закашлялся, схватил стоявший на столе корец с квасом и принялся пить, словно хотел вымыть из горла гнев.

«Ну, вроде, выдохся!» – решил дьяк и начал оправдываться:

– Прости Борис Иванович – не ведали мы о самозванце. Истинно – ни сном, ни духом не ведали! Послы Константинопольские, сиречь, Стамбульские, нам не подчиняются и отписок в приказ не шлют …

– Знаю, что не подчиняются… – буркнул Морозов, успокаиваясь. – Иначе – другой бы разговор был. Не то, что с шапкой бобровой, а с головой бы распростился. Ладно, садись, – смилостивился боярин.

Назарий Петрович, с опаской присел на краюшек тяжелого табурета.

– Так вот, думный дьяк Чистой, – продолжил между тем боярин Морозов. – Должен ты сего самозванца сыскать и к нам доставить!

– Что за самозванец-то? – осторожно спросил дьяк. – Кто таков-то?

– Ну, если бы я знал… – фыркнул боярин, поправляя высокую шапку. – Посланник, князь Телепнев, пишет, что зовется Иоанном Каразейским-Шуйским.

– А точно, самозванец-то? – осторожно поинтересовался дьяк. – Вдруг, да…

– Не вдруг, а точно! – прикрикнул Морозов. – Не было у царя Василия сыновей. Точно, тебе говорю! Было у него от жены две девки, да обе во младенчестве померли. Да и молод, что бы сыном Шуйского-то быть…

– Князь Телепнев, сам-то вора ловить не пытался? – деловито спросил Назарий Петрович.

– Ну, как же, пытался. Только, – развел боярин руками, – разве ж они выдадут?! Им, басурманам, на руку, что бы новая Смута у нас завелась.

– А может, – подумав, предложил дьяк, – подкупить кого – из тех же турок, али татар? Дело нехитрое… Ну, а разве нашего беглого ворья в Османской империи мало? Там же такие есть, что за полушку родную мать удушат. Вот, ежели, серебра не жалеть, то и нового самозванца прирежут. Ну, а что бы не обманули, так пообещать, что ежели, мол, голову-то сюда привезут, так и вовсе – награда царская будет.

– Ну, это – как уж пойдет, – помотал головой Борис Иванович. – Для начала – узнай – кто таков, самозванец-то этот. А не то, государь-то спросит – что я отвечу? Телепнев даже имени настоящего узнать не смог. Как узнаешь, так и ловить-то легче будет! Вот, забери все отписки от послов, всех приказных хомутай. И – с Богом! – заключил боярин, провожая дьяка…

…Вернувшись в Приказ, дьяк для начала, просмотрел бумаги, скопившиеся на столе. Самозванец – самозванцем, но, ежели, есть дело, что требуется выполнить немедля, так самозванец обождет. Ждал, чай, с год, так лишний час не помеха – не убежит.

Обнаружив, что стол, с ножками, как у индийского элифанта, завален лишь грамотками, что могут полежать день-другой, а то и неделю, Назарий Петрович немного успокоился. Выглянув за дверь, крикнул: – Я обеда-то седни дождусь? Было слышно, как с рундучка, стоявшего в сенях, упал проснувшийся Гринька Котошихин – молодший приказной, должный следить за порядком да бегать в харчевню.

– Так ведь, ничего еще не принесено, – сунул Гринька в дверной проем опухшую от сна рожу. – Я ж думал, что ты, Назарий Петрович, позже приедешь… Сон мне, тут, давеча приснился, что к батюшке-царю тебя вызывали, за наградой великой… Вот, стало быть, – принялся рассказывать подьячий, а у самого – по морде было видно – только что все придумал: – Приходишь ты к государю великому, да становишься впереди бояр да окольничих, а царь-батюшка тебе и говорит – жалую тебя, слуга мой верный Назарий, чином думного дворянина! И выносят тебе бояре шапку песцовую! И, сам боярин Морозов, возлагает, батюшка-дьяк, на головушку твою…

В другое время дьяк с интересом послушал бы Гринькино вранье, но сегодня было не до этого. Да и брюхо начинало подводить…

Чистой, хмуро посмотрел на подьячего, раздумывая – то ли на двор отправить, с приказными мужиками дрова рубить, то ли – сразу в конюшню, навоз убирать…

– Э, не извольте беспокоиться, – переменился в лице Котошихин. – Щас, в харчевню сгоняю…

– Я ведь, тебя в Приказ-то, почему взял? – задушевно сказал дьяк, глядя в глаза непутевому приказному. – Взял, потому, что батька твой на коленках ползал, просил, к делу дурня приставить. А дурень-то, что даже перо не может очинить, совсем уже и страх и совесть потерял. Видел же, что дьяк приехал, а время – обеденное? И, что, сообразить не мог? Лень-то матушка, вперед тебя родилась? Может, к батьке тебя отправить, обратно?

Приказной мелко затрясся. Знал, паразит, что ежели, разозлившийся дьяк отправит его к батьке, старому дворянину Котошихину, имевшему и без того троих сыновей, перебивавшихся с хлеба на квас в захудалых имениях, будет худо… На него земли у отца не хватит. Тогда останется только подаваться в стрельцы, либо, плюнуть на гордость и честь дворянскую, идти к кому-нибудь в холопы. Ну, можно еще в монастырь или, на дорогу, с кистенем… А в приказных, Гринька, худо-бедно, имел ежегодно, три рубля. На хлеб-квас, да на одежу, хватало. Ну, перепадало еще и праздничных, да наградных (хотя, этих, нечасто). Мог бы, конечно же, давным-давно получать и больше, только – был парень глуп, как баран. Чистой, из уважения к отцу, не гнал дурня, определив его в личные посыльные. Ну, грамотку там, из приказа в приказ доставить, да обед из харчевни для боярина притащить – ума у парня хватало. Ну, а еще врать он умел, как сивый мерин…

– Назарий Петрович! – возопил Гринька, бухаясь на колени, – прости меня, дурака! Прикажи лучше в батоги меня бить, без жалости, но к батьке не отправляй!

– Ладно, – вздохнул дьяк, – к батьке погожу отправлять. Но, – нахмурил он бровь, – из молодших подьячих переведу я тебя обратно, в неверстанные писцы…[1]

– Назарий Петрович, да я щас, мигом! – радостно возопил Гринька, срываясь с места.

– Стой! – рыкнул Чистой, а когда тот встал, как вкопанный, сказал: – Судочки-то, небось, грязью да паутиной поросли? Так ты, лодырь, их так в харчевню-то и понесешь… А там – кто же их мыть будет? Так ведь и плюхнут, прямо в грязное! Нет уж, всю посуду намоешь, да золой надраишь, а опосля – мне покажешь. Понял?

– У-гуу, – радостно завыл лодырь, срываясь с места.

– От, дурень, – беззлобно сказал дьяк в след Котошихину.

А когда Гринька гордо предъявил начищенные до блеска медные судки, Назарий Петрович остался доволен. И, вроде бы простил…

– На-ко, – протянул дьяк копеечку. – Возьмешь сегодня щи да каши на троих. Да скажешь, Ерофею Ивановичу, да Унковскому Ваське, что бы на обед ко мне шли…

…Приглашенные к столу, понимали, что дьяк их зовет не на особливый пир, а потому, что есть срочное дело. Дьяк Посольского приказа Ерофей Иванов, коего все, кроме начальника, звали Алмазом, послал домой татарчонка предупредить жену, чтобы обедать не ждала и, послала бы чего-нибудь к столу. Ну, а та и расстаралась рыбными пирогами, да кашей с черносливом (день-то постный). Унковский, старший подьячий, был вдовцом и, потому приволок к столу копченого леща и квас.

Помолившись, все трое принялись за постные щи, принесенные Гринькой.

– Поварню бы завести? Что мы все – по харчевням, да по трактирам, как стрельцы холостые, – раздумчиво сказал думный дьяк, отодвигая пустую миску.

– Неплохо бы, – согласился Унковский, а Ерофей-Алмаз, которому было все равно, промолчал…

От каши с черносливом дьяк решил отказаться, зато пирога с осетром отведал с удовольствием.

– Мастерица, супруга-то у тебя! – похвалил Чистой, на что Иванов горделиво кивнул.

– Только, ежели поварню-то заводить, так ведь и место под нее нужно, – отметил Унковский, обдирая леща. – Это ж тогда, пристройку надобно делать.

– И – повара брать и, мужиков кухонных, – согласился начальник приказа, запивая обед квасом.

– А для Васьки – повариху погрудастей! – хохотнул Алмаз Иванович.

– По мне, так лучше – позадастей! – не стал спорить Унковский, вдовствовавший уже второй год.

– Ну, приказной люд, ерунды не болтать! – с нарочитой строгостью насупился дьяк. – День-то скоромный, а вы…

Подчиненные притворно притихли, а Назарий Петрович продолжил рассуждать о поварне:

– Ну, надо бы все обдумать да обсчитать, а там уж и решать – челобитную государю подавать – или нет. Даст боярин Морозов денег – тогда можно. Ну, а ежели, не даст? Ну да, ладно, – заключил он, – поварня от нас не уйдет. Жили мы как-то без нее и еще проживем…

– Дело, стало быть, спешное есть, – вздохнул Алмаз Иванович.

– Ну, может, не столько спешное, сколько – важное, – кивнул Чистой, вытирая руки рушником. – Помолимся, да поговорим…

Поблагодарив Господа за трапезу, крикнули Гришку, что бы тот убрал со стола. А после того, как Котошихин сгреб всю посуду и протер столешницу, посольские чины принялись за дело. Бумаги, присланные из Константинополя-Стамбула, читались вслух самим дьяком, а потом перечитывались наособицу.

– Не густо примет-то Телепнев накопал, не густо… – вздохнул Назарий Петрович. – Лет, может, под тридцать, а может, чуть поболе… Волос черен, лицо – продолговатое… Хм. Нет бы, шрамы, какие там, на теле… Или, пятна там, родинки. Как искать-то будем?

Алмаз Иванович, читал грамотки более вдумчиво, посему, первым нашел кое-какую «зацепочку»:

– А вот, Назарий Петрович, пишет Телепнев, что переводчик при посольстве, Зульфикар-ага, сказал, что сей самозванец, по-турецки говорит чисто, но так, будто татарский язык вначале учил… И, вот, еще, – «Хвастал оный самозванец, что в Польше бывал и язык польский разумеет. И, обронил еще в беседе, что Москву хорошо знает.

– Ну и что? – пожал плечами Чистой. – Ну, знает… И, что с того, что знает-то? Чем нам это помочь-то сможет?

– Так, подумать нужно, чем… – задумался Иванов. – Может, прикинуть, кто у нас такой умный-то может быть? Кто ж он таков-то – Иоанн Васильевич Каразейский – Шуйский?

– Ну, так где тут зацепочка-то? – хмуро сказал начальник приказа. – Ну, то, что не Шуйский – понятно. А Иван? Иванов-то у нас, пруд пруди. А может, имя-то совсем другое… Из княжат или, из детей боярских? Ну, из этих-то – вряд ли… Телепнев бы узнал.

– Может, из купцов? – предположил Унковский. – Купцы-то, могут и языки хорошо знать. Как считаешь, Алмаз Иванович?

– Может, – согласился приказной дьяк Иванов, который и сам был из московских гостинодворцев. – Только, не припомню такого…

Алмаз Иванов задумался. Не упомнив, кто из знакомцев мог бы подойти под описание вора, покачал головой…

– Может, из приказных? – предположил Унковский.

– Из приказных? – недоверчиво переспросил Назарий Петрович. – Много ли приказных, что бы по-татарски, по-турецки, да по-польски говорить умели? Ну, по-татарски, положим, – принялся рассуждать думный дьяк, – многие знают, да понимают. А по-польски? Тоже, есть такие. А так, что бы сразу, да три языка? Наш, ежели, приказ взять, так и то, не более пяти-шести человек наберем. Грамотный да иноземную речь знающий? Вот я таких, за двадцать лет службы не упомню…

– А Костка Конюхов? – вспомнил вдруг Алмаз Иванович. – Умнейшей головы мужик был, хоть и пьяница. Все грамотки, хоть русские, хоть иноземные, читал, как Псалтырь. Пропал он, не то три, не то четыре года назад.

– Да нет, – покачал головой Чистой. – Не Костка это. Тому, сколько помню, и лет-то уже к полста, да и приметы другие… Длинный он, сутулый. Да и волос – не черный… Он, помнится, весь уж седой был. Вроде бы, спился, да помер. А так, светла головушка была. Васята, а ты что скажешь?

– А что сказать? – переспросил Унковский, которому было не в первой работать «гончим псом» Посольского приказа. – Среди беглых приказных надо искать. Сейчас возьму молодших подьячих, да по приказам разошлю. Поспрошают, списки составят – всех, кто без вести пропал, али, в бега подался. Потом, приметы их сверять будем… А вот, Алмазу Ивановичу, – в Разбойный бы приказ сходить. Пусть приказные тамошние посмотрят – нет ли у них кого в розыске, с такими вот приметами. Мне-то могут и не сказать… Ну, чует мой нос, что что-нибудь да там должно быть, такое, такое, любопытственное. Может, где-нибудь да и всплывет, рыбка-то наша…

* * *– Ну, нашли чего? – с надеждой посмотрел Чистой, на вошедших в палату дьяка Иванова и старшего подьячего Унковского.

– Вроде бы… – неопределенно ответствовал Унковский, вытаскивая из-за пазухи несколько грамоток.

– Ну, садитесь, да толком разъясните, – осерчал дьяк. – Почитай, цельную неделю по приказам лазили, так не тяните кота за …хвост! Меня же нонеча боярин грозился к царю отвести, что бы о деле потолковать…

– Алмаз Иванович, ты начнешь, али – я? – почтительно спросил Унковский.

– Ну, давай я вначале скажу, а ты – продолжишь, – предложил Иванов. – Пришел, значит, я в Приказ Разбойный, да попросил, чтобы рассказали – не было ли каких-нибудь с приказными происшествий? Может, пропадал кто, может – убили… Вначале-то они, поворчали. Мол – такого на Москве – пруд пруди… Ну, где ж им всех приказных упомнить? Каждый год бегут – кто в Литву, кто – на Дон, да на Запорожье. А уж мертвыми-то, кажий месяц одного-другого находят. А я им тут приметы-то и обсказал… Старшой подьячий, сразу тут вспомнил, что был у них мужик, с такими приметами. Только, вроде, погиб мужик-то. Года три назад, пожар на Тверской случился. Может, помнишь, Назар Петрович?

– Ну, где же мне все пожары-то на Москве упомнить? – буркнул было дьяк, но тут же спохватился: – Постой, постой… Это, не тот ли пожар, когда дом шведского посланника едва не сгорел? Еле-еле отстояли. Ну и что же?

– А вот, Разбойный приказ, когда сыск по пожару чинил, обнаружил, что начался-то он с дома Тимошки Акундинова. Уголья да бревна горелые разобрали, да там труп нашли. Он, хотя и горелый весь, но видно, что бабий. Соседи, по одеже да жуковиньям опознали, что труп тот супружницы Тимошкиной, Таньки. Ну, а Тимошкина-то тела нигде не нашли. А в доме, окромя Акундиновых, жил еще Костка Конюхов. Так вот, Конюхов-то, тоже куда-то делся. Смекаешь, господин дьяк?

– Конюхов? – заинтересовался думный дьяк, припоминая, что разговор о Коске Конюхове и его знании иноземных языков у них уже был. – Хм… А Тимошка, что за гусь?

– Мужик, говорят, грамотный. Родом из Вологды, стрелецкий сын. Отец его, Демид Акундинов, во дворе у владыки Вологодского и Великопермского жил. Ну, а, за сына Демидова, владыка свою внучку, что крестницей у боярина Ивана Патрикеева была, замуж отдал. Приданое, хорошее дал, да и самого Тимоху, к Патрикееву в службу отдал. Патрикеев, до того как в Новую четверть сесть, да боярином стать, в Вологде, при воеводе Лыкове служил. Ну, а сам князь Лыков Тимоху грамоте-то и обучал.

– Лыков, Лыков… – задумался Чистой. – Если тот, что в Вологде, в воеводах был – князь Михайло. А князь Михайло, помнится, греческий да латынь хорошо знал! И, ежели он, Акундинова грамоте обучал, то мог и языкам иноземным обучать. Как, мыслишь?

Цепкая память да прежний опыт помогали Чистому держать в уме сказки едва ли не на всех служилых людей Российского царства.

– А я об этом и не знал, – уважительно посмотрел Алмаз Иванович на начальника. – У тебя, Назарий Петрович, не голова, а Дума боярская! А я-то решил, что это Конюхов мог его татарскому, да польскому обучить!

– Так ведь, одно другому не мешает! – хмыкнул польщенный дьяк. – Он ведь, мог и у Лыкова поучиться, да и у Конюхова чего-нибудь перенять. Парень-то, сам сказывал, толковый… А что там, еще-то про пожар-то? Может, они с Косткой-то бабу убили, да в бега и пустились… Только, зачем?

– Ну, точно-то сказать нельзя, – поднял плечи Иванов. – Но дело-то еще, вот в чем… В Разбойном-то приказе, поперву, разыскные листы никуда не рассылали. Ну, а вдруг и сам Тимоха в пожаре погиб? Тела-то ведь могли и не найти. Убил он свою бабу, или нет, никто не знает. Но вот, в приказе Разбойном, Васька Шпилькин служит. Его-то, на месте сейчас нет, но говорят, что у Васьки на Тимоху – вот такой зуб! Что взял как-то Акундинов у его бабы ожерелье, да зажилил. Ну, а еще соседи Тимохины видели, как два воза добра из дома увозили. По виду – скупщики краденого везли. А люди-то сказали, что в доме-то все, что было – приданое Танькино…

Назар Чистой был умным человеком. Посему, долго раздумывать не стал:

– Приданое знатное прокутил, ожерелье зажилил… Видимо, для чего-то деньги ему нужны были? Смекаешь, для чего?

– Да кто его знает? Я ведь еще узнал, что Тимошка-то в Приказе Новой чети служил. Ну, а в Новую четь Василий ходил…

Унковский, что слушал старших, не перебивая, почтительно кивнул:

– Узнал я, что Акундинов сто рублей в приказе получил, да деньги в казну не вернул. Расписочка его лежит. А казначей, что лишние деньги выдал, платит теперь все сполна, из собственного жалованья… Боярин Патрикеев, как косточки-то крестной увидел, то заплакал, да в Разбойный приказ пошел – ловите, мол, убивца! А приказные тамошние говорят – а где видоки, что зрели, как Тимошка бабу-то свою убивал? Ну, Патрикеев полаял, да и отступился. Решили, что грамотки сыскные отправят на Акундинова как на татя, что деньги в казне украл… Ну, а коли сыщут его, тогда можно и спросить – убивал он жену-то, али – нет… Может, от какого воеводы и отписки есть. Только, на память не вспомнят, а искать долго. Я там человечка посадил, пусть все подряд смотрит. Вдруг, да чего найдет…

– Списки с листов розыскных на татя остались? Приметы?

– Приметы все схожи – роста среднего, волос – черен, губа – оттопырена. Ну, еще – когда он на Москве жил, то бороду носил. Ну, бороду с усами сбрить недолго… Я еще с народом потолковал, кто Тимошку знал. Говорят – точно, его приметы!

– Стало быть, самозванец – Тимошка Акундинов и есть! – утвердительно заметил думный дьяк. – Может, он еще тогда воровство-то измыслил? Что бы, сыном-то царя назваться, деньги немалые надо иметь… И, скажи-ка – родня у Тимошки есть?

– Сын у него, есть, Сергунька, – кивнул Унковский. – На Москве живет, у приятеля Тимошкинова – Ивана Пескова. Был я у Пескова-то. Тот рассказал, что мальчонка к нему прибежал перед самым пожаром. Сказал, что батька да матка ругаются сильно… Иван-то баял, что боярин Патрикеев хочет мальчонку к себе во двор взять, вроде, на воспитание. Ну, а пока он к дьячку бегает, грамоте обучается. Вроде, говорят, еще и мать у Акундинова жива.

– Ну, что же! – повеселел Чистой. – Одну задачу, что боярин задал, решили. Стало быть, оный самозванец – Тимошка Акундинов. Ну, ты, Ерофей Иванович, еще подьячих-то в Вологду пошли, пусть мать его отыщут, да в Москву привезут. И, грамотки сыскные всем воеводам да посланникам надо отослать, что бы Акундинова ловили. Но, это уже царю-батюшке, да Морозову надо докладывать, что бы они сами приказали – вернее будет…

7151 год от сотворения мира (1643 год от Рождества Христова)

Москва

… Тимофей Акундинов раскрыл похмельные зенки и понял, что лежит он не на собственной мягкой перине, да не под боком у нелюбимой, но законной супружницы, а в чужом чулане, да на грязном тряпье. Окон нет, так что и не понять – вечер, сейчас, али – утро…

– Очнулся, голубок? – услышал он голос. – Пить, небось, хочешь?

– Хочу, – не стал скрывать Тимофей, попытавшись рассмотреть – кто это с ним разговаривает?

«А, вроде бы, Федотом звать, – с трудом припомнил парень. – Кажись, гость торговый, из Холмогор. Точно. Говорил, что в Москву он кость рыбью привез, да сукна, что у аглицких купцов прикупил, да еще что-то. Сколько же мы с ним вчера выпили?»

– Держи, милок, от щедрот, – добродушно сказал Федот, протягивая ковшик. – Тута пивко тебе. Всю ночь караулил. Хотел сам выпить, да поберег. Вот, думаю, проснется, друг-то мой сердечный, да пить и захочет!

Тимоха, жадно ухватил ковшик, сделал один, второй и третий глоток. Хотел, было сделать еще один, чтобы башка встала на место, но был остановлен…

– Эвон, присосался-то как, как телок к вымени, – ласково приговаривал Федот, отбирая посудину. – Давай, друг любезный, о деле поговорим, а уж потом и пивко допьешь!

– А что за дело у тебя ко мне? Просьба, что ли какая? Да ты ведь, вроде бы, по торговой части, а не по питейной…

– Просьба? – искренне удивился Федот. – У меня-то к тебе, какие просьбы могут быть? Не, парнёк…

– А что?

– Ты в кости вчера играл?

– Ну, – нехотя протянул Тимофей, пытаясь припомнить. – Может, и играл… Что с того?

– А помнишь, сколько проиграл-то?

Вот это Тимоха помнил смутно. Помнил, что когда в каморку, где они пили, зашел цыган, да предложил сыграть, первым к нему сел Федот. Проиграв копеек пять, друг махнул рукой и с горя заказал еще водки. Ну, а потом решил попытать судьбу и сам Акундинов. Помнится, вначале везло. Цыган только скалил белые зубы, да вытаскивал из кисета новые копеечки, что переходили в Тимохину кису. Ну, а потом, вроде бы, фартить перестало… Кажется, он даже хотел и вовсе перестать играть, но выпили еще… А дальше, вроде бы были какие-то незнакомые морды – не упомнить, мужские или бабьи, новая выпивка, которую он уже и пить-то не мог…

– Так, сколько же? – с томлением в голосе поинтересовался Акундинов. Ну, ладно если, рубль-два… Хотя, тоже, жалко. Ну, а ежели, все десять?! Считай, что треть жалованья коту под хвостик…

– Ты, друг любезный, – продолжал ласково улыбаться Федот, – вчера двести рублев продул…

– Двести рублев?! – еле сумел вымолвить обескураженный Акундинов. – Да быть такого не может!

– Может, может, – замахал руками друг-собутыльник. – Еще как может! Не веришь, бывает, что и тыщу проигрывают. А у тебя-то – всего-то двести. Плюнуть, да растереть.

– Да, как же так? – не веря своим ушам, переспросил Тимофей. – Не может такого быть…

– Тут и свидетели есть, – продолжал издеваться Федот. – И я подтвердить могу, и, сам цыган, да и хозяин.

Тимофей, перевел дух, откинулся назад себя и задумался. То, что его облапошили – понятно. Тут, как говорится, и, к бабке не ходи… Обычно он старался не пить с незнакомцами, но тут… Не так он себе представлял «подсадных». Да и хозяин, сволочь, такая, не иначе – в доле. Что и делать-то теперь?

– Дай, ковшик-то, – попросил он, а когда Федот отвернулся, потянувшись за пивом, попытался вскочить и вырваться на волю… Увы, Тимофей был с жуткого похмелья, потому – руки-ноги не слушались. Да и мужик этот, похоже, был наготове – увернувшись от удара, пнул Тимофея в живот так, что тот упал на пол и скрючился от боли…

– Э, ромалы, да что тут творится-то? – донесся из дверей веселый голос. – Кто тут кого бьет?

– Он, сволочь, бежать хотел, – объяснил довольный Федот появившемуся цыгану. – Ну, а его…

– Ты, осторожней давай, – обеспокоился цыган. – Не искалечь мужика-то. Зачем нам калека нужен? Не, калека нам не нужен, – рассудительно заметил он и звонко засмеялся: – Калека платить не сможет!

– Ничо, – усмехнулся Федот уголком рта, а потом, пнул еще раз, пытаясь попасть в пах. – Парень молодой, сильный. Чё ему сделается-то? А поучить-то надо, чтобы не рыпался, на кого не след…

Наклонившись к Тимофею, стонавшему от боли, цыган укоризненно сказал:

– Вай, ром, да нехорошо-то как! Играли честно, кто хошь подтвердить может. Сел играть – играй! Проиграл – плати!

– Да где же я такие деньги-то найду? – захрипел Тимофей, ползая по грязному полу и размазывая по нему слезы и сопли… – Это же все жалованье мое, за шесть лет, с лишним! Да за такие деньги, можно три дома на Москве купить!

– Ну, ром, а вот это меня – ну никак не колышет! – жестко усмехнулся цыган, опять показав белоснежную пасть. – Кто вчера кричал, что жена у тебя – внучка епископа Вологодского, а сам ты – сын князя Каразейского? Врал, никак?

– Не, почти не врал, – отозвался Федот. – Жена-то у него – на самом деле внучка епископская. Ну, а сам-то он – стрельцов сын.

– Ишь, – горько усмехнулся Тимофей. – Все-то и вызнали…

– Ну, а как же, – довольно хмыкнул Федот. – Нужно же знать, кого из репьев московских разводить будем. Ежели, он безденежный, так чё и стараться-то?