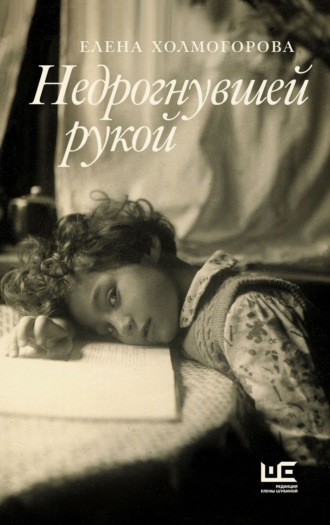

Елена Холмогорова

Недрогнувшей рукой

Связка скрипичных ключей

…мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу.

Лев Толстой. Крейцерова соната

Становится обидно, когда осознаешь, что нечто существенное в твоей эпохе, в жизни твоего поколения прошло мимо. Так случилось у меня с некоторыми, как принято говорить, “культовыми” советскими фильмами, которых я так и не видела или посмотрела не так давно, в гораздо меньшей степени с книгами. Но вот огромная дыра зияет в отношении музыки. Конечно, я знала о существовании западных, а потом и первых советских рок-групп, танцевала под их мелодии и тянула вино на вечеринках. Я их слышала, но никогда не слушала, почти случайно узнавала о трагических судьбах Джима Моррисона, Курта Кобейна, Александра Башлачёва и других членов “Клуба 27”, не смогла бы (за исключением разве что раз и навсегда пленивших меня “The Beatles”) назвать группы и их лидеров. Недолго длилось и мое увлечение джазовой музыкой, хотя “Маленький цветок”, написанный, кстати, в год моего рождения, и некоторые блюзы неизменно трогают душу.

У меня есть ответ на возможный упрек в снобизме: я очень люблю духовую музыку, в том числе военные марши и вальсы. Муж говорил, что в прошлой жизни я, наверное, была полковой лошадью: начинаю бить копытом, заслышав звук трубы.

Но академическая музыка, классика вошла в меня в таком раннем детстве, что стала и осталась естественной и неизбежной, как дыхание. Из меня не получилось профессионала, музыка для меня это прежде всего не опыт обучения, а опыт квалифицированного слушания. Потому что для любого творчества (и для восприятия жизни вообще) музыка – как ничто другое – дает то, что Ольга Седакова точно назвала “расширением сердца”: способность по-настоящему глубоко чувствовать все вокруг. А для развития поэтического слуха, чуткости к слову у музыки нет соперников, разве что стихи, без которых я тоже не живу и дня. Мне близко античное понятие мелопеи как мелодического воплощения поэтического текста и внятен мандельштамовский призыв “и слово в музыку вернись”…

Совсем маленькой девочкой с бантом на кудрявой головке я приходила в Консерваторию на вечерние концерты, куда меня пускали только потому, что я была “профессорской внучкой”. Мне не бывало скучно, мелодии захватывали меня, но уже тогда стало понятно, что у меня не только неподходящая рука, но нет ни абсолютного слуха, ни музыкальной памяти. Судьба моя была решена. Но решено было не только то, что 88 клавиш рояля не станут моей профессией, но и то, что музыка навсегда станет важнейшей частью жизни.

Мое отрочество прошло “на коленях у Антона Рубинштейна”…

Большой зал Консерватории, как известно, украшен овальными портретами композиторов. Я застала их уже в сегодняшней версии. Но по рассказам знаю, как смещали одних и заменяли другими, когда боролись с “безродными космополитами”, и вместо Мендельсона, Генделя, Гайдна и Глюка спешно дописывали “патриотичных” композиторов из “Могучей кучки” и примкнувшего к ним Шопена (вероятно как автора “Революционного этюда”). Под этими медальонами фамилии написаны уже согласно современным правилам орфографии, но вот с Римским-Корсаковым вышла промашка: у него первая часть фамилии написана по-новому, зато в конце второй красуется “ъ”. Ну да ладно. В Большом зале и не такое возможно. Как на огромном заказном полотне Ильи Репина “Славянские композиторы”, по иронии судьбы первоначально предназначавшегося вовсе не для храма музыки, а для зала ресторана “Славянский базар”, изображены люди, которые никак не могли встретиться в одном месте в одно время. По поводу этой фантастической картины Тургенев писал В. В. Стасову, что она являет собой “холодный винегрет живых и мертвых”.

В пору ранней юности я ходила на концерты иногда по несколько раз в неделю. Тогда еще никто не слышал об электронных билетах и рамках на входе, а контролерши стояли на площадке парадной лестницы. И аккуратно сложенная купюра (весьма скромного достоинства) открывала “проверенным” слушателям врата в мир музыки. Как только распахивались двери зала, я спешила занять треугольную нишу под портретом Рубинштейна. Много лет спустя я узнала, что это всем известное местечко кто-то из консерваторских острословов назвал “коленями Антона Рубинштейна”.

Никогда больше не слушала я так много живой музыки, как в те годы. Сейчас я понимаю, какой невероятной была тогда, полвека назад, консерваторская афиша. Я по сей день “отравлена” тем исполнительским уровнем, а потому довольно часто ухожу с концерта неудовлетворенной.

Больше всего я любила сольные фортепианные концерты, Klavierabends. Выбор любимого места под портретом Рубинштейна был продиктован еще и тем, что оттуда как раз очень хорошо видны руки пианиста. Маленькая фигурка на огромной пустой сцене около рояля почему-то вызывала у меня ноющую жалость – было страшно за одиночество этого человека перед тишиной зала, я физически чувствовала, как давит на него пустота, которую он должен сейчас заполнить первой нотой. Хорошо помню, как, немного выдвигая вперед одно плечо, вышел к роялю Рихтер, как он поклонился, сел и… не начал играть. Пауза была невероятно длинной, казалось, что сейчас он встанет и покинет сцену, что он передумал, что концерта не будет… Никогда не забуду ту паузу, после которой и музыка стала иной.

Тогда, конечно, я ничего не знала о расстрелянном отце Рихтера, его немецкая фамилия не вызывала у меня никаких эмоций, но через какое-то время Раиса Анатольевна – подруга моей бабушки и моя верная консерваторская спутница – позвала меня на концерт Рудольфа Керера. В антракте мы никогда не покидали своих мест – могли захватить другие безбилетники (Раиса Анатольевна, если не находилось свободного места, в лучших традициях сидела на ступеньке – маленькая, сухая, с прямой для ее возраста спиной). Максимум, который себе позволяли, – постоять, облокотившись на обитый бархатом барьер амфитеатра. И вот, обмахиваясь программкой как веером, она рассказала мне, что семья немца Керера в войну была выслана в деревню в Казахстан (прокомментировав, что им еще повезло) и что он играл там в клубе на аккордеоне. Когда Керер – элегантный и, как мне показалось, очень красивый – вышел на второе отделение, меня буквально преследовал образ этого аккордеона. Тогда я понятия не имела об изуродованных руках гулаговских музыкантов, о “немой” клавиатуре пианистов в сталинских застенках…

Консерваторский учитель моего дяди профессор Н. С. Жиляев был арестован и расстрелян в 1938 году по “делу Тухачевского”. В 1940 году, не зная, что к тому времени Жиляева уже не было в живых, коллеги и друзья Николая Сергеевича послали в ЦК партии на имя В. М. Молотова письмо с просьбой сообщить о его судьбе и пересмотреть дело. Рядом с подписями Гольденвейзера, Глиэра, Мясковского, Игумнова стоит и такая: “Заслуж. деят. искусств проф. – орденоносец Фейнберг”. Реабилитирован Жиляев был в 1961 году, дядя Сеня, умерший год спустя, мог узнать об этом. А вот его ученика, китайского пианиста Лю Ши-Куня, получившего вторую премию на Конкурсе имени Чайковского – тогда его обошел только Ван Клиберн, – я хорошо помню: он приходил к нам домой заниматься. На меня произвело сильное впечатление, что в качестве награды на конкурсе пианистов имени Листа в Будапеште, незадолго до московского, он получил прядь волос Ференца Листа (это не моя фантазия, нашла подтверждение в его биографиях), и мне – девочке – ужасно хотелось ее потрогать. В годы “культурной революции” он оказался в маоистских лагерях, где, по слухам, ему преднамеренно повредили пальцы. Но, судя по сведениям из интернета, он ныне здравствует и занимается преподавательской деятельностью.

Другой привязанностью моего отрочества был ансамбль старинной музыки “Мадригал”. Его создатель и руководитель Андрей Волконский бывал у нас на Миусах и, как Олег Прокофьев и его мама Лина Ивановна, олицетворял для меня иную – нездешнюю жизнь. Я никогда не слышала авангардной музыки Волконского, запрещенной к исполнению в Советском Союзе. Недавно я прочитала, что на первом и последнем исполнении его фортепианного сочинения “Musica Stricta” (“Строгая музыка”) в Ленинградской консерватории Мария Вениаминовна Юдина обратилась к залу со словами: “Музыка, которую вы сейчас услышите, совсем новая для публики, поэтому я ее сыграю два раза”.

В ансамбле Волконского пела Лидия Давыдова – моя дальняя родственница, но близкий человек для семьи (я почти не помню похорон папы, но как за поминальным столом пела Лидочка – не забуду никогда).

Концерты “Мадригала” пользовались бешеной популярностью. Еще бы – такого никогда не было. Музыка эпохи Возрождения казалась откровением, не мумифицированной, а живой. Но не только сама музыка – антураж, атмосфера – всё было необычным. На сцене воссоздавалась обстановка старинного салона: антикварная мебель, свечи в высоких канделябрах, картины, клавесин. Певцы были во фраках, а певицы в странных платьях из жесткого холста, расписанных масляными красками… Художник Борис Мессерер вспоминал, как они с Волконским перед каждым концертом выпрашивали во дворце Шереметевых в Останкине мебель “напрокат”. К сожалению, после отъезда Андрея Волконского на Запад, несмотря на все усилия его соратников, “Мадригал” постепенно стал увядать. Да и монополию он утратил, ансамбли старинной музыки вошли в моду.

* * *

Современные инструменты и оркестры настраиваются по ноте ля первой октавы, частота колебаний которой равна 440 герц.

В знаменитой египетской Долине Царей уже три с половиной тысячелетия стоят восемнадцатиметровые статуи – Колоссы Мемнона. По древним свидетельствам, на рассвете они издавали загадочный звук, настолько чистый, что по нему античные музыканты настраивали свои инструменты. Ученые позже объяснили это странное явление движением воздушных потоков.

В начале XVIII века Джон Шор, придворный трубач английской королевы Анны, изобрел прибор, похожий на металлическую вилочку с двумя зубцами, – камертон. По преданию, именно на этой частоте звучал голос древних статуй.

Мне хочется верить этому. Мне кажется, что музыка и возникает непостижимо, таинственно из потаенных глубин эоловой арфы, на струнах которой играет ветер.

Музыка – как отмычка, открывает запертые для многих двери. Но только для тех, у кого в руке связка скрипичных ключей…

Не точки на карте

Где статуи помнят меня молодой…

Анна Ахматова

В объятиях Садового кольца

Котяшкина деревня

Папины родители обитали в массивном девятиэтажном сером доме – кооперативе советских композиторов, построенном в 1939 году. Говорят, по замыслу архитектора дом предполагалось украсить выступающими изображениями арф, но уже в ходе строительства их изогнутые формы стали разрушаться, остались только струны. Впрочем, и так фасад достаточно богат, а теперь еще и пестрит заплатками мемориальных досок. Например, дверь нашего подъезда с двух сторон сторожат Шапорин и Глиэр. Дом цел и невредим, в квартире по сей день живут мои родственники.

Место первых прогулок в коляске, а потом и моими нетвердыми шагами – Миусский сквер. Рядом когда-то стоял недостроенный храм Александра Невского, его потом снесли и возвели Дворец пионеров, куда я ходила в хор и бассейн. И всегда по дороге смотрела под ноги: еще много лет можно было найти чудесные кусочки разноцветной смальты – от вертикальных мозаичных полос, по моде тех лет членивших переднюю часть здания. А чуть дальше – “Котяшкина деревня” – название, сохранившее память о когда-то стоявших тут деревянных домах, которые застали старожилы.

Самые ранние воспоминания. Раскрытое окно и на нем ажурная белая занавеска (теперь, думаю, тюлевая). Она волнами ходит туда-сюда, то надуваясь парусом, то опадая. Главное – ощущение опасности, что она улетит (сейчас понимаю – на улицу). Отчетливо вижу дырочки на занавеске, которым постоянное движение не дает сложиться в узор. Помню стол, на котором разложены карты ромбовидным рисунком вверх (до сих пор не знаю, почему оборотная сторона карт называется рубашкой), ясно отпечаталось, что переплеты косых клеточек были сине-красными. Чьи-то руки перебирают карты и ставят две “домиком”, а под ними – флакончик с красной крышечкой. Это наверняка играла со мной бабушка, мама отца, которая очень любила пасьянсы. Больше я ничего о ней не помню, она умерла, когда мне не было и трех лет. Но с детства меня волновала невероятная история женитьбы дедушки и бабушки. Дед влюбился в Марию Ивановну, увидев портрет в полный рост кисти художника Валентина Яковлева, первого ее мужа, умершего от сыпного тифа в 1919 году. И судьба их свела… А теперь у меня дома висят два портрета бабушки, написанные дедом – тоже художником.

Квартира была, что называется, профессорская. В самом прямом смысле слова, поскольку мой дядя был пианистом и композитором, профессором Московской консерватории. В пяти комнатах было не слишком просторно: дядя Сеня, дедушка с бабушкой, папина сестра с мужем и моим двоюродным братом и мы с родителями. Кроме того, была темная комнатка, где жила Сергевна – по-другому ее никогда не называли, – в семье вынянчившая два поколения. Я ее побаивалась, мне она казалась суровой и даже злой. Была она староверка, ела из своей, отдельной посуды. Моя тетя рассказала эпизод, потрясший ее в детстве. Однажды к Сергевне приехали родственники – оборванные, некоторые босиком. Войдя в дом (еще в старую их квартиру, не на Миусах, а на Маросейке), они молча рухнули перед ней на колени и со стуком ударились лбами об пол. Было это в начале тридцатых. Не помню, из какой она происходила губернии, но там был страшный голод. Оказалось, что, спасаясь от гибели, они продали невероятное по тогдашним меркам сокровище – ее швейную машинку “Зингер”. Сергевна поначалу окаменела, но потом сказала, что на них зла не держит.

Едва ли не главное счастье моего детства – комната с двумя роялями – “Стейнвей” и “Бехштейн”. С утра в квартире звучал Бах, день начинался с какой-нибудь прелюдии или фуги из “Хорошо темперированного клавира” – дядя Сеня разыгрывался. А потом к нему приходили студенты. Мне разрешалось сидеть между роялями, тесно прижавшись к огромному, чуть ли не с меня ростом, магнитофону, на котором медленно накручивалась на металлические диски коричневая блестящая пленка. В другой комнате стоял мольберт, вкусно и остро пахло красками, и можно было следить, как под кистью белый лист превращался в картину. А с двоюродным братом, моложе меня на полтора года, мы возились на большом ковре, строили города из кубиков…

Много лет спустя кто-то сказал, что в этом доме прожили жизнь так, будто не было советской власти. Так, да не так. Вот, например, семейный рассказ о страшном сне дяди Сени. Приснилось ему, что он потерял профсоюзный билет. И его прорабатывают, мучая нелепым вопросом: “А вдруг им воспользуется враг?” Однажды он принес из Консерватории, как тогда говорили, ордера, дававшие право на покупку дефицита – отрезов ткани на костюм. И они с братом отправились их “отоваривать”. По рассказам, обслуживал их немолодой продавец, возможно, еще из дореволюционных приказчиков. Он очень неодобрительно отнесся к тому, что ордер был не один, заподозрил в них спекулянтов. И выдал сентенцию, вошедшую в семейный фольклор: “Смотрите, дело может кончиться финалом”. Помню фотографии, из которых явно были вырезаны некоторые фигуры, – теперь-то я понимаю, почему людей могли вычеркивать из своей жизни… И мне легко представить себе ужас, который испытала бабушка, войдя в комнату и увидев, как маленький Сережа (мой будущий отец), открыв заветную шкатулку, вынул оттуда все документы, разложил их раскрытыми на столе и уже готовился украсить только что подаренными штампами в виде уточек, медвежат и зайчиков.

Все обитатели этой “миусской” квартиры были необыкновенными: и дед – прекрасный художник, поэт и философ, знакомец Максимилиана Волошина и Марины Цветаевой, и папина сестра – знаменитая сказочница Софья Прокофьева, и мой двоюродный брат Сережа, ставший антропософом, одним из великих магистров, и похороненный около Гётеанума в Дорнахе, где прожил большую часть жизни. Туда приходила выпущенная после восьми лет лагерей Лина Ивановна Прокофьева – в моих воспоминаниях какая-то вызывающе непохожая на всех, кого я знала, – нетогдашней и нетамошней внешности и природной элегантности. Это я теперь все знаю: про то, как ее допрашивал сам Рюмин, как мучили ее непрерывно звучащей в камере песней “Полюшко-поле” и как в бараке лагеря Абезь Лина Ивановна на ночь мазала лицо питательным кремом, который слизывали крысы, когда она, измученная дневной работой, наконец засыпала.

Кто только не бывал в этом доме. Но для меня-девочки главным был дядя Сеня. Когда его не стало, меня, десятилетнюю, взяли на панихиду в Большой зал Консерватории. Почему-то хорошо помню обсуждение того, в чем прилично мне туда пойти, и решено было, что самым подходящим нарядом будет школьная форма. Увидев дядю Сеню в гробу на той сцене, откуда так часто звучала музыка, услышав знакомую фугу Баха, я начала так безутешно рыдать, что меня в конце концов пришлось увести.

В эту квартиру после четырех лет войны вернулся мой отец, восемнадцати лет ушедший на фронт. Война окончена, долг выполнен… Представляю его – в шинели, с фанерным чемоданом переступившего порог квартиры на 3-й Миусской; как он не узнал своего отражения в огромном, до потолка, старинном зеркале, властвовавшем в передней… Жизнь здесь, в Москве, откуда он уехал почти мальчиком сначала в эвакуацию, а потом на фронт, в квартире, где по-прежнему раскрыт рояль в комнате дяди и стоит неоконченный холст на мольберте отца, осталась той же. Но он теперь – совсем другой, взрослый, – не стал ли он ей чужим?

В конце войны отец пишет:

Десятый класс. Кончался школьный срок.

Миусский парк. Знакомый дом под тучей.

Канун войны… А нам казалось лучше

Бродить вдали, в краю певучих строк.

Наш тесный мир! Переступив порог,

Мы были в нем огромнее и чутче:

О звездной сфере нам поведал Тютчев,

И радугами улыбался Блок.

А вечера? А “Моцарт и Сальери”?..

А книжных полок тусклые леса,

И мягкий свет, и запертые двери,

И мы вдвоем?.. А наши голоса?..

О если б мог я – позабыв потери —

Туда вернуться – хоть на полчаса!

Сообщая о демобилизации и скором возвращении, он признается в письме:

…какое огромное и долгожданное счастье ждет меня! Беседы с отцом, наши прогулки по таинственным переулкам, наша мастерская, где он будет писать, поминутно пятясь, отходя от картины с палитрой и кистями, а я буду вслух читать ему Овидия или Достоевского!..

Наверное, у каждого так бывает даже после недолгой отлучки: входишь – и в первую секунду не узнаешь дома: все было не так. И почему-то всегда комнаты кажутся тесными.

Когда мне было шесть лет, мы – благодаря дяде Сене – переехали в отдельную квартиру. Он часто заходил к нам, благо от Консерватории туда было пять минут хода. А для меня поездки на Миусы стали праздником, который приходилось выпрашивать.

Но была у этих посещений и оборотная сторона. Чем старше я становилась, тем сильнее давил на меня груз, тем выше рос комплекс неполноценности: никогда, никогда не подняться мне до моих родных! Более того. Уже в подростковые годы сковал страх, что обо мне за спиной будут говорить: “Ну, бывает…”, “Надо же… в такой семье…” Или еще хуже – сакраментальное “Природа отдыхает…”. Если добавить к этому, что мама была признанной красавицей, диву даюсь, как удалось если не изжить, то не дать задавить себя комплексами. Но все же во многом это определило мое будущее.

Когда мне было тринадцать лет и я проводила лето в деревне у моей няни тети Пани, дед, рассказывая о работе над иллюстрациями к какой-то из многочисленных им оформленных книг, пророчески написал мне в одном из писем:

Что может быть лучше работы? Она и кормит, и поит, и крышу дает над головой. Работа – убежище от всех грустных мыслей и всех огорчений. Работу надо любить. От работы получаются книжечки. А книжечки нас утешают, радуют. Мы ими гордимся, как детками и внуками.

О роскоши творческой профессии по вышеизложенным причинам я старалась не думать. Но все же, следуя собственным читательским пристрастиям, размечталась писать популярные исторические книжки для детей. Потому и поступила на исторический факультет. Но не в МГУ, на чем все взрослые настаивали, а в педагогический институт в наивной убежденности, что именно там меня научат тому, что нужно для детей. В итоге детскую историческую книжку я напишу через много лет и всего одну – о генерале Раевском, а жизнь повернется неожиданно и счастливо. И, по семейному выражению, как и положено, “дело кончилось финалом”!

* * *

На той же 3-й Миусской улице, в доме наискосок, жили дедушка и бабушка с маминой стороны. Чтобы дать отдохнуть родным, мои молодые родители частенько вечером переходили неширокую улицу с подушками и одеялами и ночевали со мной там – по преданию, я была крикливым младенцем. Может быть, одеяла и подушки добавлены в рассказ в качестве ярких деталей, но две детские кроватки были точно.

Дома эти и квартиры были совершенно непохожи. Композиторский – серый монстр… А у маминых родителей – старый, приземистый, но с прелестным изразцовым панно на торце: белочка, грызущая орешек (пушкинское “а орешки не простые, все скорлупки золотые” было для меня как бы подписью к этой картинке). Квартира – огромная коммуналка, у моих – две небольшие смежные комнаты. После того как мама вышла замуж, там остались родители и ее младший брат-школьник. В углу, где стояла моя кроватка, была кафельная печка до потолка. На ее белых плитках метались тени от проезжавших машин. Только печку, тени, звон и грохот трамвая я и помню от той квартиры. С трамваем связана одна из моих любимых бабушкиных историй. Давным-давно, до моего рождения и даже “до войны”, у бабушки была домработница. Опять же надо понимать, что наличие домработницы вовсе не говорило тогда о большом достатке: из голодных нищих деревень в Москву приезжали бесправные (в полном смысле слова – паспортов у них не было) женщины, готовые работать буквально за кров и стол. Так вот. У бабушки была домработница – молодая, шустрая, но странноватая девушка, смертельно боявшаяся большого города. Она хорошо изучила дорогу на Тишинский рынок и в ближайший гастроном – а за пределы этих маршрутов соглашалась ехать только туда, куда везет трамвай № 13 (его остановка была около дома). Собственно, вот и вся история. Но мне, девочке, почему-то казалось, что привязка всей жизни к двум железным рельсовым полоскам – это что-то мистическое.

Потом они переехали в отдельную квартиру неподалеку – на другой стороне тогдашней улицы Горького, ближе к Тишинскому рынку. Лет до двенадцати я проводила там почти каждое воскресенье. Привозила меня няня тетя Паня вечером в субботу. Поперек комнаты ставилась раскладушка. Не только потому именно поперек, что места было немного – с боем добытый румынский мебельный гарнитур сильно загромождал скромных размеров комнату. Главное – чтобы я могла смотреть телевизор. У нас дома он появился много позже, поэтому казался мне экзотикой. Утром в воскресенье неизменно следовал парадный завтрак – всегда одинаковый и для меня праздничный, опять-таки потому, что у родителей гастрономические изыски были не в чести. Тетя Паня за годы жизни в городе так и не рассталась с деревенскими понятиями и считала, что главное – быть сытым. Кулинарное искусство она считала баловством, учиться новым блюдам не желала и не раз говорила: “Почему это будет невкусно? Продукты все были хорошие”. Изо дня в день, без преувеличения из года в год, я ела на завтрак гречневую кашу или яйца. А тут по воскресеньям – отварная картошка, рассыпчатая, с рынка, селедочка, квашеная капуста и докторская колбаса, которую я могла поглощать в любых количествах. И непременно что-нибудь печеное – пирог, трубочки или рулет. Тетя Паня из сладкого умела делать только безе и пирог с вареньем, который мы не без яда называли “выгодным” – был он невкусным, а потому хватало его надолго, пока остатки не превращались в каменные сухари.

С дедом я обожала разговаривать о старых временах, о его братьях и сестрах, которых было без счета и из которых я знала немногих. Про деревню на берегу озера Алоль, откуда происходил их род, и ближайший городок Пустошку дед рассказывал так, что я мечтала туда попасть. И попала-таки, когда стала взрослой. Дед успел увидеть сделанные мною фотографии и даже уверял, что именно в их, конечно, перестроенном доме теперь находится местная больничка. Дед был специалистом по строительному лесу, что неудивительно для уроженца Псковщины. Когда я появилась на свет, ему было уже шестьдесят. Он знал массу сказок (много позже я поняла, что это были истории из Талмуда). Дед был совершенно лыс, длинный узкий череп делал его похожим на стариков с картин Эль Греко, голова мерзла, и он носил тюбетейку. Он был очень мнителен, вечно на что-нибудь жаловался, но названия лекарств запоминать не любил и раскладывал таблетки по спичечным коробкам, на которые наклеивал бумажки с пояснениями “от живота”, “от температуры”, а на снотворном было написано “от сна”. В Москву он перебрался смолоду и постепенно перетащил сюда нескольких братьев и сестер. Отличался невероятной рассеянностью. По семейной легенде, приехал он в Москву с сундучком драгоценностей, который забыл на извозчике.

Бабушка была на пятнадцать лет его моложе. И – закон парных случаев – история их женитьбы, как и женитьба дедушки и бабушки с папиной стороны, тоже поражает воображение. Семья жила в Москве на Сретенке, в Ащеуловом переулке, мой будущий дед дружил с бабушкиным старшим братом Шурой и говорил, что женится на Сонечке, как только она подрастет. Бабушке Соне было тогда двенадцать лет, и она училась в балетной школе. (Она родилась в 1907 году и часто с гордостью повторяла, что десять лет прожила при царском режиме.) Когда ей стукнуло шестнадцать, они действительно поженились. Вскоре родилась дочь, моя будущая мама, с балетом было покончено. Бабушка оказалась невероятной рукодельницей: шила, вязала, хозяйничала – это само собой, но могла и мебель перетянуть, и с топором-пилой управлялась (никому в роду это, увы, не передалось). Бабушка была практична и верховодила в доме. Характер она имела твердый, даже несколько деспотичный. Но были у нее и маленькие слабости. Она, например, обожала кино, и мы ходили с ней в “Россию”, только-только тогда открывшуюся, с невиданно широким экраном. В день, когда мы смотрели “Гусарскую балладу”, я могла погибнуть. Стоял мороз, но после фильма мы, как обычно, пошли пройтись по Тверскому бульвару – это входило в ритуал. На полпути замерзли и решили погреться в кассах театра им. Пушкина (театра Таирова, как, конечно, говорила бабушка). Только я сняла варежки и прижала окоченевшие руки к батарее, как вдруг рухнул большой кусок потолка, превратившись в груду обломков и покрыв меня с ног до головы белой пылью. Бабушка в этот момент изучала афишу у противоположной стены. Она страшно закричала, кинулась ко мне, прибежали какие-то люди…

И еще мы позволяли себе баловство: горячие пончики из автомата. Их продавали в окошке, через которое можно было видеть, как они выскакивают из металлической трубы. Потом пончики щедро посыпали сахарной пудрой и укладывали в бумажный кулек, который быстро промасливался. Были они такими аппетитными, что моя чопорная бабушка с тысячью оговорок (“Вообще-то, конечно, так делать неприлично, не дай господь, кто-то из знакомых увидит, но их надо есть, пока не остыли”) разрешала поглощать лакомство прямо на улице.

Бабушка до старости сохранила балетную осанку и безуспешно воевала с моей сутулостью.

Зарабатывала она на жизнь тем, что вела кружки вязания в двух Домах культуры и в частной домашней группе. А еще шила на заказ корсеты-грации. Часто при мне приходили дамы для снятия мерок или подгонки по фигуре. Я очень любила толкаться рядом и слушать взрослые разговоры, чаще всего про мужей, которые были “на большой работе” (сейчас это словосочетание совершенно вышло из употребления). Для мерок была специальная таблица, их снималось множество. Мне иногда доверялось заполнять под диктовку многочисленные графы с диковинными сокращениями. В подмастерьях у бабушки трудилась домработница Лиза, которой доставались всякие подсобные мелочи – например, выстрочить до жесткости деталь, прилегающую к животу и заменяющую теперешние эластичные “утяжки”. Ткань (не помню – дамаст? мадаполам?) покупали по блату прямо в рулонах, наверняка, как я теперь понимаю, незаконно вынесенных с фабрики.

С книгой я бабушку никогда не видела. Но на прогулках она частенько декламировала – видимо, с ранней юности запомнившиеся – стихи Игоря Северянина и на словах “и, внимая Шопену, полюбил ее паж…” драматически понижала голос, что мне казалось очень изысканным.

Еще один Музыкальный дом

В кооператив педагогов Московской консерватории на улице Неждановой вступил дядя – человек настолько уважаемый, что ему разрешили купить двухкомнатную квартиру для племянника, моего отца. Все в семье понимали, что главной причиной этого была я – дядя Сеня мечтал, чтобы у его любимицы была детская.

Мы переехали, когда мне было пять лет. Мама не работала, целый день была дома и занимала “большую комнату” – 18 метров. Мы с отцом делили десятиметровку. Пока я была в школе, он работал в ней, а когда я возвращалась, переселялся со своими поэтическими переводами на кухню, где тетя Паня гремела кастрюлями и однажды сочинила шедевр “Грею, грею суп еврею”. Нам было тесно. А поэтому все время рождались разнообразные планы “расширения жилплощади”. Долго обсуждалась, например, идея прикупить расположенный под нами полуподвал и сделать квартиру двухэтажной. Но это оказалось сложно. Тогда стали искать варианты обмена в том же доме на трехкомнатную квартиру с доплатой. Однако все квартиры грешили какой-то нелепой планировкой. И вдруг мама нашла какую-то подходящую в соседнем подъезде, и мы втроем пошли ее смотреть. Мне было лет четырнадцать. И когда я поняла, что сейчас все решится, у нас будет большая квартира, где может когда-нибудь хватить места и моей собственной будущей семье, меня вдруг пронзила мысль: “А вдруг у меня никогда не будет своего, отдельного жилья!” И это показалось мне таким страшным, что я упала в обморок. Какое-то время я не признавалась, но потом открылась отцу. Больше вопрос не поднимался никогда – здорово я их напугала. Не значит ли это, что на самом деле я не очень-то была счастлива…