Екатерина Шульман

Возвращение государства. Россия в нулевые. 2000–2012

Глава 2. Сроки и созывы. Государство 2000-х

Существует два подхода к изучению как истории в целом, так и политической истории в частности: история государств (то есть государственного аппарата, а применительно к более ранним эпохам – двора, армии и клира) и история народов, или социальная история. Сделаем попытку совместить оба этих подхода в нашем общем очерке сюжетной канвы первого десятилетия XXI века.

В этой главе рассмотрим на самом общем уровне, что происходило с мая 2000 года по май 2012 года в жизни гражданского государственного аппарата. Обратим внимание на это определение: заданной рамкой объясняется отсутствие в изложении «чеченской линии» и максимально курсивное упоминание внешнеполитических событий.

7 мая 2000 года – дата избрания Владимира Путина президентом России. Избирательная кампания, как принято в наших законодательных рамках, шла в русле большого электорального цикла, включающего в себя парламентские и президентские выборы (см. цветную вклейку, рис. 2–1).

Результаты социологических опросов того времени показывают, с одной стороны, достаточно высокий уровень общественного пессимизма, ощущение того, что «страна идет не туда»; с другой – столь же высокий уровень надежд, связанных с новой, молодой, не скованной обязательствами предыдущего этапа властью. Парламентская кампания в декабре 1999 года прошла под знаком этих новых надежд, которые были связаны с тогдашним премьер-министром, очевидным будущим президентом.

Первый путинский срок (2000–2004 годы) можно с определенным основанием назвать реформаторским. Избирательный штаб Владимира Путина после окончания выборов преобразовался в Центр стратегических разработок. Его возглавил Герман Греф, будущий министр экономического развития, он и его соратники подготовили план реформ, оформленных как законотворческая программа – список нормативных актов. Таким образом, новый президент фактически приступил к работе с уже готовой реформаторской программой, которую он мог осуществлять благодаря тому, что третий созыв Государственной Думы был в гораздо большей степени проправительственным и пропрезидентским, чем второй, в котором доминировала Коммунистическая партия.

Второй путинский срок (2004–2008 годы) можно с некоторой долей условности назвать охранительным. Реформаторский тренд первого срока был переломлен в 2003–2004 годах делом ЮКОСа. Хотя многие считают роковым событием разгром НТВ, произошедший в 2001 году, но это событие, зловеще выглядящее в свете всей последующей кампании по приручению СМИ (о ней позже), в моменте совершения воспринималось участникам и свидетелями скорее как консолидация медийных ресурсов в руках победившей политической группы, чем как начало информационной монополизации – хотя, если вдуматься, первое и второе суть описания одного процесса.

Дело ЮКОСа было первым в постсоветской российской истории масштабным примером насильственного перераспределения собственности средствами государственного силового аппарата. Арест Михаила Ходорковского и разгром его компании не изменили направление трансформации страны, потому что за ними не последовало повторения этих событий. Но они стали тем моментом, после которого стало ясно, что либерально-реформаторская повестка сталкивается с существенными ограничениями или корректировками со стороны новой могущественной группы интересов – тех, кого позже стали называть силовиками.

Возможно, дело ЮКОСа было инкапсулировано политической системой и не повторилось, потому что его эффект был настолько силен, что посылать новые сигналы олигархическому сообществу не понадобилось. Возможно и то, что оно слишком напугало саму систему, и она не захотела повторения этого опыта.

События, связанные с ЮКОСом, радикальным образом повлияли и на избирательную кампанию 2003 года, и на политическую элиту в целом. Результаты партии «Единая Россия», тогда уже созданной на основе двух некогда конкурировавших, но фундаментально лоялистских политических объединений – «Единство» и «Отечество – Вся Россия», и неожиданно высокие результаты партии «Родина», созданной специально под эти выборы, показали популярность антиолигархической повестки, которую на этом политическом этапе можно было также назвать антикоррупционной. Это продемонстрировало переход политической инициативы и значительной доли политической власти от олигархического сообщества к сообществу бюрократии, прежде всего силовой (см. цветную вклейку, рис. 2–2).

Четвертый созыв Государственной Думы, прославившийся знаменитой фразой своего председателя Бориса Грызлова о том, что Дума – это не место для политических дискуссий, действительно приближался к этому идеалу, хотя полностью его воплотил следующий, пятый созыв. Он же закончил масштабные законодательные новации, начатые еще первым созывом и особенно характерные для третьего (он принимал новый Налоговый кодекс, I и II часть нового Гражданского кодекса, новый закон о валютном регулировании и валютном контроле, новый Жилищный кодекс). Это был целый ряд законов, заложивший основы экономического и гражданского оборота, в котором мы находимся до сих пор.

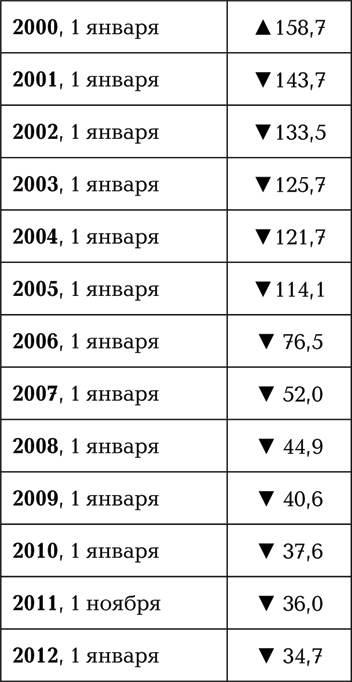

Еще одна вещь, которой все 2000-е годы занималось государство российское – это раздача долгов. Внешний долг Российской Федерации продолжал все эти годы снижаться. На 1 января 2000 года он составлял 158,7 млрд долларов, в основном это долг частным кредиторам. Уже к 2006 году эта цифра снизилась на 82,2 млрд долларов. В 2006 году она составляла 7 % ВВП, а к 2010-му – уже 2,5 % ВВП, это достаточно небольшой уровень (см. табл. 1)[1].

Таблица 1. Динамика внешнего долга России

Одновременно с выплатой собственных долгов Российская Федерация списывала долги других стран по отношению к себе. И списала их, по приблизительным подсчетам (это не полностью открытые данные), больше чем на 100 млрд долларов, начиная с 1996 года.

В 2013 году газета «Коммерсантъ» подсчитала, сколько долгов и кому простила Россия начиная с 1996 года.[2]

• В 1996 году Россия списала $3,5 млрд из $5 млрд долга Анголы. По условиям подписанного соглашения остаток суммы должен быть возвращен до 2016 года в виде векселей.

• В июне 1999 года в рамках Парижского клуба кредиторов подписано Кельнское соглашение, в соответствии с которым РФ в 2000–2003 годах списала 60–90 % долгов целого ряда стран: Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. На оставшиеся долги страны получили рассрочку до 30 лет.

• В сентябре 2000 года Россией прощены $9,53 млрд из $11,03 млрд вьетнамского долга. Выплата оставшейся суммы отсрочена на 2016–2022 годы.

• В 2001 году Россия списала Эфиопии 80 % долга в $4,8 млрд – $3,8 млрд. В 2005 году была списана почти вся оставшаяся часть с процентами – $1,1 млрд.

• В конце 2003 года $11,1 млрд из $11,4 млрд были прощены Монголии. Оставшиеся $300 млн страна вернула сразу после списания. В 2010 году Россия списала Монголии $180 млн.

• В 2003 году Россия и Лаос заключили соглашение о списании 70 % долга в $1,3 млрд – $960 млн.

• В июле 2004 года полностью списан остаток задолженности Никарагуа размером $344 млн. До этого РФ дважды проводила списание никарагуанского долга: в 1992 году были прощены $2,55 млрд из $3,11 млрд, а в 1996 году – 90 % из $3,4 млрд. Общий объем прощенных средств составил $5,95 млрд.

• В ноябре 2004 года списаны $9,5–9,8 млрд иракского долга при общем размере задолженности $10,5 млрд. Президент Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство страны в ответ учтет интересы российских компаний в Ираке.

• В мае 2005 года Россия списала Сирии $9,782 млрд из $13,4 млрд долга. В свою очередь Дамаск обязался закупать российское вооружение и провести модернизацию поставленной в советские времена бронетехники.

• В марте 2005 года прощены $1,104 млрд из $1,268 млрд эфиопского долга. В 2001 году РФ списала $4,8 млрд – на тот момент объем задолженности Эфиопии составлял $6 млрд.

• В 2006 году Москва списала долг Алжира СССР в размере $4,7 млрд.

• В 2007 году было списано $11,1 млрд Афганистану.

• В феврале 2008 года Россия списала Ираку $12 млрд – 93 % долга, который составлял $12,9 млрд.

• В апреле того же года был списан долг Ливии в размере $4,5 млрд.

• В сентябре 2012 года Россия списала долг КНДР на сумму $11 млрд. Москва предоставила стране первичную скидку в размере 90 % от суммы долга. Остаток долга в размере более $1 млрд будет использоваться по схеме «долг в обмен на помощь» в сфере образования, здравоохранения и энергетики при реализации совместных проектов в КНДР.

• В апреле 2013 года Россия простила Киргизии $500 млн: $188,9 млн списали сразу, вторая задолженность в размере $300 млн будет списываться равными долями в течение десяти лет.

Работа с внешними должниками и кредиторами была важным занятием прежде всего для финансово-экономического блока правительства, особенно в течение первого путинского срока. Это было основанием эффективности и, следовательно, легитимности режима в глазах внешних аудиторий.

Для второго президентского срока Владимира Путина (2004–2008 годы) новым переломным моментом, который наглядно манифестировал происходящие изменения, была «оранжевая революция» в Украине и реакция на нее российского политического класса (см. цветную вклейку, рис. 2–3). К тому времени доминирование в системе людей, происходящих из военизированной и правоохранительной бюрократии, было уже очевидным. Сознание этих людей, их специфический взгляд на мир заставил их воспринимать эту революцию, как и другие происходящие вокруг России события, во-первых, как угрозу и вызов, а во-вторых, как результат чьей-то целенаправленной политики, намеренное усилие внешней воли.

Другим событием второго президентского срока, которое во многом определило следующие несколько лет истории России, стало начало того экономического кризиса, манифестация и разрешение которого пришлось уже на президентство Дмитрия Медведева: глобальный экономический кризис 2008 года. Его быстрое окончание, последовавший за ним резкий рост цен на нефть и восстановление государственных доходов заложили некий паттерн, в соответствии с которым российское политическое руководство стало в дальнейшем смотреть на события в мировой экономике. Первое: мировой экономический кризис затрагивает Россию лишь постольку, поскольку она связана с внешним миром, а сама она является не колыбелью кризиса, а наоборот, как тогда было принято говорить, «тихой гаванью». И второе: кризис достаточно просто переждать – не пройдет и двух лет, как ситуация изменится сама собой, и никаких перемен, структурных реформ и других действий совершать не требуется.

Практически это сводится к ярко проявившемуся превалированию внешнего локуса контроля над внутренним. При всем мрачном общественном настроении 1990-х, для того времени был характерен внутренний локус контроля: ошибки, врагов и предателей искали преимущественно внутри – соответственно, предполагалось, что от нашей власти или от наших граждан зависит сделать нечто, что превратит плохую ситуацию в хорошую. В 2000-х этот локус контроля сменился на внешний. Интересно, что социологически фиксируемые низкие уровни доверия к власти и высокий уровень претензий к ней характерным образом совпадают с периодами роста числа респондентов, считающих, что они несут ответственность за происходящее в стране и могут повлиять на него.

В 2007 году конституционные ограничения не позволяли действующему президенту баллотироваться на новый срок. Рубеж 2007–2008 годов был для политической машины временем поиска преемника. Было ли это соревнование потенциальных преемников (особенно бурно обсуждалась в прессе и растущих социальных сетях конкуренция Дмитрия Медведева и Сергея Иванова) постановочным спектаклем или действительно решение не принималось вплоть до самого конца, теперь утверждать сложно. Как бы то ни было, в тот момент, когда Дмитрий Анатольевич Медведев стал председателем правительства Российской Федерации, стало понятно, что он и есть будущий преемник. В 2008 году он был избран на пост президента Российской Федерации (см. цветную вклейку, рис. 2–4).

В 2007 году был избран пятый созыв Государственной Думы, который возглавил тот же спикер Борис Грызлов, что и предыдущий, и в котором, в отличие от четвертого созыва, «Единая Россия» обладала конституционным большинством. Он был наиболее дисциплинированным, в нем был наибольший процент одобренных правительственных и президентских законопроектов, он в наименьшей степени проявлял собственную законотворческую инициативу (см. цветную вклейку, рис. 2–5).

В течение единственного срока президента Медведева отметим два значимых события, внешнее и внутреннее: было преодолено влияние мирового кризиса на экономику Российской Федерации, и случилось то, что сейчас задним числом называется восьмидневной войной с Грузией – эпизод в августе 2008 года, когда Российская Федерация применила военную силу за пределами своих границ.

На протяжении рассматриваемого исторического периода конфликт с Грузией, как и дело ЮКОСа, оставался разовым событием, которое воспринималось общественным мнением следующим образом: мы сделали удивительную вещь, которую не делали никогда раньше, и вроде бы ничего страшного не произошло. Реакция международного сообщества – на уровне «пошумели и успокоились», а реакция внутри страны свелась к тому, что рейтинги как президента, так и тогдашнего премьера Владимира Путина достигли исторических максимумов. Как и экономический кризис, так и кризис внешнеполитический оказались краткосрочными и через некоторое время были забыты. Этот урок также был очевидным образом усвоен российской бюрократической элитой и российской политической машиной: любой кризис можно переждать, любое внешнее сопротивление краткосрочно.

В середине 2011 года, к завершению первого президентского срока президента Медведева, перед российской политической машиной вновь встал роковой вопрос о власти. Кто пойдет на выборы 2012 года? Возможен ли второй срок президента Медведева или совмещение двух управленческих групп, известное как «тандем», дискомфортно для политической системы, а продление этого положения грозит превратить медведевское президентство из временного в постоянное, из декоративного – в сущностное?