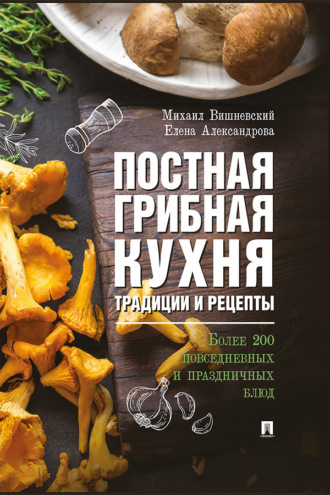

Михаил Вишневский

Постная грибная кухня: традиции и рецепты. Более 200 повседневных и праздничных блюд

Грибы и пост

Пищевая ценность грибов

В Африке грибы вошли в рацион человека несколько сотен тысячелетий назад, но в Европе, Азии и Америке – лишь несколько тысячелетий. Сначала они употреблялись в пищу в свежем виде, после приручения огня, раскрывшего их вкус и аромат, – печеными или вареными. К примеру, в Древнем Египте считалось, что грибы делают людей бессмертными. Более того, запах грибов настолько ценился фараонами, что они были объявлены «королевской едой», и ни одному рядовому человеку не было дозволено прикасаться к ним. В Древнем Китае грибы также считались пищей божеств и бессмертных.

Все мы знаем, что грибы отличаются особым вкусом и ароматом. Грибы легко приготовить, они способны улучшить любое блюдо, придав ему особые вкус, сочность и фактурность. Поскольку грибы не содержат растительные «легкие сахара» (крахмал, сахарозу и фруктозу), которые могут превращаться в организме в глюкозу очень быстро (практически сразу), здоровые люди могут употреблять грибы в пищу в качестве основного продукта питания, а люди, страдающие от диабета, – как диетический продукт. Низкокалорийность грибов объясняется еще и тем, что в них содержится не только мало углеводов, но и почти отсутствуют жиры[15].

Грибы дают нам в основном только белки, витамины и микроэлементы (именно поэтому даже небольшое количество съеденных грибов вызывает чувство сытости), а их немногочисленные полисахариды являются лучшими природными лекарственными веществами – антиоксидантами и адаптогенами. Грибы являются и неотъемлемой частью изысканных столов, и важным компонентом курсов похудения. При правильном подходе грибы – питательный, сытный, легко перевариваемый компонент питания. По питательности они превосходят многие овощи и фрукты, а по составу приближаются к продуктам животного происхождения (например, бульон из сухих белых грибов превосходит по калорийности мясной).

В сырых грибах, как и в овощах, содержится значительное количество воды – в среднем 90 %. Примерно 1/3 сухого остатка составляют азотистые вещества (0,9–9,3 % сырой массы), из которых более половины приходится на долю белков. Действительно, свежие грибы чрезвычайно богаты белками; правда, усваиваются они организмом при стандартной кулинарной обработке не более чем на 30 % (для большего усвоения грибы надо максимально измельчить). Из углеводов в грибах содержатся глюкоза, трегалоза (микоза), гликоген («животный крахмал»), полисахариды. Кроме того, в свежих грибах много минеральных веществ (калий, фосфор, сера, магний, натрий, кальций, хлор) и витаминов (провитамин А[16], витамины группы В, витамин С, витамин D; витамина РР в грибах столько же, сколько в говяжьей печени). Из витаминов особо следует отметить фолацин, содержание которого в белых грибах составляет 40 мкг на 100 г, в шампиньонах и маслятах – 30 мкг на 100 г съедобной части. С точки зрения химического состава грибы близки к овощам, но часто содержат гораздо большее количество белков. По содержанию минеральных веществ, особенно калия и фосфора, грибы можно приравнять к фруктам. По сути, грибы – это совокупность наиболее ценных животных и растительных компонентов плюс необходимые балластные вещества и слизи. Недаром грибы называют растительным или лесным мясом[17].

Белки большинства грибов относятся к полноценным, так как содержат все незаменимые аминокислоты, и только в белках некоторых видов грибов набор аминокислот изредка оказывается неполным (например, в белках подосиновиков отсутствуют метионин и триптофан).

Грибы содержат большое количество балластных веществ (гетерополисахариды, глюканы и пептоглюканы, хитин и т. п.), их суммарное количество может достигать от 10 до 50 % сухой массы гриба. Такая грибная «клетчатка» улучшает работу кишечника, собирает и выводит из организма шлаки, ионы тяжелых металлов, канцерогены и радионуклиды. Если работа кишечника нарушается из-за сидячего образа жизни или использования осветленных соков и рафинированных продуктов, то в кишечнике увеличивается концентрация вредных веществ. Доказано, что в настоящее время это существенная причина раковых заболеваний толстого отдела кишечника у населения в экономически развитых странах. Именно поэтому грибы как натуральный продукт рассматриваются сейчас с позиции важного профилактического средства в развитии карциномы прямой кишки.

В случае когда противопоказаны монодиеты и растительные диеты (расстройства пищеварения, гастриты, колиты, непереносимость сырых овощей и соков из них, и т. п.), грибы приходят на помощь. При варке, засолке и тушении они образуют густую слизь, которая обволакивает стенки желудка и облегчает переваривание любых продуктов.

Белки большинства грибов содержат все незаменимые аминокислоты.

Белки большинства грибов содержат все незаменимые аминокислоты.

Грибная «клетчатка» улучшает работу кишечника, собирает и выводит из организма шлаки, ионы тяжелых металлов, канцерогены и радионуклиды.

Грибная «клетчатка» улучшает работу кишечника, собирает и выводит из организма шлаки, ионы тяжелых металлов, канцерогены и радионуклиды.

При варке, засолке и тушении они образуют густую слизь, которая обволакивает стенки желудка и облегчает переваривание любых продуктов.

При варке, засолке и тушении они образуют густую слизь, которая обволакивает стенки желудка и облегчает переваривание любых продуктов.

Сушеные грибы со стандартной влажностью в 12–13 % по пищевой ценности сильно уступают свежим и мороженым, так как в процессе сушки из-за денатурации белков в них существенно уменьшается содержание азотистых веществ, особенно свободных аминокислот. Заметно снижается при сушке и содержание сахаров (потери составляют 20–70 % от их количества в свежих грибах).

Ознакомьтесь с несколькими таблицами, которые наглядно представят пищевую ценность грибов. →

В итоге получается, что грибы – это высокобелковая низкокалорийная пища, сдобренная практически всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Поэтому грибы в первую очередь рекомендуются как добавка к продуктам с большим количеством углеводов, т. е. к картофелю, зерну и мучным изделиям, особенно в обед, особенно вместо мяса. Даже небольшая подобная добавка приведет к тому, что желание «еще раз перекусить» надежно отложится до вечера. Аналогично действуют и соусы или подливки из грибов, а также грибные супы.

Доказано, что грибы снижают тягу к сладкому. Грибы, как и морепродукты, – источник цинка, недостаток которого провоцирует увлечение сладостями и алкоголем. Цинк важен и для сохранения потенции. Не зря устрицы и другие морепродукты – обязательный элемент романтического ужина. При этом следует знать, что грибы и морепродукты не заменяют, а дополняют друг друга, поскольку и действующие вещества, и механизмы действия у них совершенно разные.

Шампиньоны, вешенки, а также некоторые дикорастущие грибы рекомендуются при нарушении обмена веществ и ожирении. В них есть вещества, снижающее уровень холестерина в крови. Если вешенка (неважно, покупная или дикорастущая) составляет хотя бы 1 % от вашего рациона, есть шанс снизить уровень холестерина на 10 %. Это действие проявляется даже у неизмельченных грибов. Культивируемые шампиньоны и вешенки особенно полезно есть сырыми, таким способом при минимуме калорий (и при должном измельчении) вы получаете максимум полезных веществ. Недаром в Европе и США сырые шампиньоны – один из популярных компонентов овощных салатов.

Почему же, спросите вы, нашими врачами и диетологами традиционно считается, что грибы – еда тяжелая, грубая, недиетическая, чуть ли не опасная? Давайте разберемся. Дело в том, что человечество употребляет грибы всего несколько тысячелетий, и в нашем организме пока просто не выработались ферменты, которые умели бы расщеплять хитиновую клеточную стенку грибов (соляная кислота желудочного сока ее не расщепляет). Наши симбионтные бактерии, огромное количество которых мы носим в себе, тоже не умеют расщеплять клеточную оболочку грибов. Поэтому единственный способ сделать питательные и лекарственные вещества грибов доступными для наших ферментов и бактерий – это максимально нарушить (разрушить) хитиновые клеточные стенки. Да, некоторое незначительное разрушение происходит при нарезке грибов и их пережевывании, но этого обычно недостаточно для полноценного их усвоения. Поэтому при традиционной русской готовке грибов (жарке, варке, тушении в сметане) или употреблении в пищу грибных заготовок (соленых, маринованных, сушеных грибов) мы действительно едим в основном тяжелый, балластный продукт, который, хотя и дает чувство сытости, в основном проходит через наш организм транзитом: хитин не позволяет добраться до всех полезных веществ.

Как вы понимаете, выход прост. Чем сильнее нам удастся разрушить клеточные стенки грибов, тем охотнее они отдадут полезные вещества. Поэтому в плане питательности и диетичности (и особенно в продолжительный пост!) наша задача – максимально измельчить грибы[18]. С точки зрения кулинарии и заготовок такому подходу соответствуют грибной порошок, грибные вытяжки и экстракты, грибная икра, использование грибов в качестве фаршей и мелко нарубленных начинок, грибные бульоны и соусы (последние фактически эквивалентны экстрактам). Не следует забывать и о грибной слизи, весьма полезной для желудка за счет обволакивающего и мягкого балластного действия, а также потому, что она содержит все полезные вещества в уже легкодоступной форме и облегчает переваривание самих грибов и других продуктов. Наибольшее количество грибной слизи образуется при варке, тушении и засолке горячим способом. Альтернативным способом получения грибов, хорошо подготовленных к постному и диетическому питанию, является их замораживание. Как известно, при замораживании внутриклеточная влага кристаллизуется и растущие кристаллы разрывают клеточные оболочки, позволяя после размораживания выйти всему содержимому клетки наружу.

Вооружившись изложенными выше сведениями, вы легко сможете подготовить для себя грибы во время поста так, как сочтете необходимым: и как тяжелую объемную пищу, дающую продолжительное ощущение сытости и позволяющую эффективно бороться с чувством голода, и как легкий диетический питательный продукт, который сможет поддержать баланс всех необходимых веществ в вашем организме на протяжении даже самого длительного воздержания от скоромного.

Русские традиции пощения

К XVII–XIX векам в России окончательно сформировался особый тип питания – постный, который приближал правящие слои к самым бедным, смягчая социальную напряженность; более того, как это ни удивительно, постный стол оказался куда богаче и разнообразнее, чем скоромный.

Примерно к XVI веку «постный устав» был уже досконально прописан и регламентирован. Даже в царском дворце к посту теперь готовились загодя, запасая «впрок всякий припас постный». Появились и особые «справочники» и «наставления», содержащие советы, как правильно питаться в постные дни. Например, среди знатных людей имел хождение «Обиход всякому столовому наряду, яствам и питиям на весь год, в научению молодому князю с княгинею». В чести у великих князей был «Вождь по жизни», подробно расписывающий, чем питаться в «Великое, Петрово, Госпожино и Филиппово говейно». Иностранные купцы и послы, приезжавшие в Москву, не уставали поражаться строгости соблюдения постов при царском дворе и во всех слоях населения. Следуя царскому примеру, многие «государевы люди» по понедельникам, средам и пятницам Великого поста не ели вообще. В прочее же время питались «капустой и кореньями», а также «овощами и солеными овощными, грибными и другими припасами».

При этом царь Феодор Иоаннович «даже во время болезни» не позволял себе скоромного. В царствование Михаила Романова на первой неделе Великого поста в царский дворец приезжали стряпчие из тридцати пяти монастырей и подносили государю от каждого монастыря «по хлебу, по блюду капусты и по кружке квасу». В ответ государь повелевал угощать их вином, пивом и медами из царских погребов. В среду же или в субботу в Столовой избе государь сам раздавал боярам и прочим чинам «круги» – ломти калача, заморские виноградные вина и разные сладости, сушеные фрукты и фрукты, варенные в сахаре, меду или патоке.

Самым рьяным в благочестии правителем, строжайше соблюдавшим пост, был царь Алексей Михайлович «Тишайший». Русский историк И. Е. Забелин в книге «Домашний быт русских царей в XVI–XVII веках» отмечает, что едва ли кто был так привержен к богомолью, к исполнению всех церковных обрядов, служб и молитв, как царь Алексей Михайлович. Обыкновенно он вставал в 4 часа утра, слушал заутреню или раннюю обедню. В пост стоял в церкви часов до 5–6, клал по тысяче земных поклонов, а в большие праздники – до полутора тысяч.

Блюда на царском столе, если не случалось торжественных приемов, бытовали самые простые: ржаной хлеб, немного вина, овсянка. В первые три дня Великого поста царь, царица и их взрослые дети не принимали пищи вообще. В остальные дни Алексей Михайлович вкушал пищу только три раза в неделю: в четверг, субботу и воскресенье. В остальные же дни ел «по куску черного хлеба с солью, по соленому грибу или огурцу и пил по стакану полпива». Случалось, что появлялись на царском столе в обилии и «капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, сырые и гретые, и ягодные яства, без масла», но такое «роскошество» дозволялось государем разве лишь «для своих и царицыных, и царевичевых, и царевниных именин».

Строгость Великого поста была столь велика, что архидиакон Павел Алеппский, посетивший Москву с патриархом Антиохийским Макарием, жаловался, что в эти дни они не находили «иной пищи, кроме размазни, похожей на вареный горох и бобы». По этой причине послы испытывали «неописуемую муку», часто «вздыхая и горюя» по кушаньям своей родины и «заклиная, чтоб никто впредь в Сирии[19] не жаловался на пост».

Петр I в первые годы своего правления строго соблюдал Великий пост. Помимо ржаного хлеба он любил есть овсяное толокно, позволяя себе в то же время и некоторые отступления. Ел рыбу, кислую капусту, свеклу с постным маслом и уксусом, гречневую, пшенную и овсяную каши, оладьи с медом, жареные грибы, а также блюда из гороха: горох битый, горох тертый, горох цеженый, гороховый сыр. Но особенно любил царь перловую кашу. А его дочь, императрица Елизавета Петровна, любила «постные деликатесы»: творог из макового молока, кутью из риса с медом с изюмом, ягодные морсы.

Екатерина II лишь внешне старалась соблюдать правила православного благочестия. Тем не менее и она строго постилась две недели (первую и последнюю) Великого поста. Однако постный стол в ее правление был намного изобильнее. Царице подавали хлебцы постные, икру осетровую, кашку стерляжью, печень белужью слабосоленую, осетрину шехонскую, судака, грибами чиненного, двойные щи, пироги с грибами, пироги с вареньем и маком…

В последующие годы дисциплина поста еще более ослабела. Уже во времена Александра I обычаем при дворе стало строго поститься только в Первую и Страстную седмицы. Лишь в годы зарубежной кампании 1813–1814 годов, стремясь показать обезбоженной Европе, что он православный, государь соблюдал пост в полной мере, а вместе с ним строго постилась и вся армия. Последующие государи – Николай I, Александр II, Александр III – мало чем отличались от своего предшественника. Постились они охотно, но мера этого поста, конечно же, сильно отличалась от того, как постились их предшественники.

Вот, к примеру, как это было во времена Александра III: «К столу продолжали подаваться масло, молоко и яйца, но мяса с четверга уже не полагалось». И это сказано о самой строгой Страстной седмице, во все время которой в прежние времена и вовсе не употребляли пищи! Впрочем, последний русский государь Николай II в течение своей жизни постепенно возвращался к нормам, заложенным при его дальних предшественниках. Долгие паломничества, жизнь в монастырях и военных лагерях – все это поневоле подготавливало его к устрожению меры поста. А после революции условия заточения сами по себе стали для русского государя и его семьи высшей мерой православного поста, главной целью которого во все времена было не «неядение скоромных брашен», а «прощение всех и вся».

Но если русские цари в целом придерживались достаточно строгих норм в питании, то бояре и дворяне, хотя обычно неукоснительно постились, все же часто были склонны к излишествам. И правда, как тут удержаться, когда средства позволяют, соседи смотрят, а повар искусен – ведь даже постный стол мог стать произведением кулинарного искусства и предметом гордости хозяина и зависти гостей.

Вот, например, меню боярина Бориса Ивановича Морозова, крупнейшего землевладельца, одного из воспитателей царя Алексея Михайловича, за 14 февраля 1642 года:

Капуста с осетриною. Икра луконная. Икра паюсная. Икра ряпушья. Везига. Сельди паровыя. Щучина просолная. Лосось под лимоны паровыя. Стерлядь вертловая. Лещ паровой. Спинка белой рыбицы, спинка лосошья. Караси на сковороде. Уха щучья. Пирог с телом. Потрох рыбей. Пирог с осетриною. Карась росольной. Уха окуневая. Пироги кислые. Уха судочья. Оладьи. Уха карасевая. Пироги долгие с грибами. Уха подуздовая. Караси с везигою. Щи с тешею. Полголовы осетрьи. Звена ступишные свежие. Сиги. Ладоги. Беложина бочешная. Звена ступишные астраханской осетрины. Теша белужья. Хворост. Грузди, рыжики.

Англичанка Марта Вильмот сообщает в письме к отцу: «В 12 же часов последнего дня масленицы на веселом балу, где соберется пол-Москвы, мы услышим торжественный звон соборного колокола, который возвестит полночь и начало Великого поста. Звон этот побудит всех отложить ножи и вилки и прервать сытный ужин. В течение 6 недель поста запрещается не только мясо, но также рыба, масло, сливки (даже с чаем или кофе) и почти вся еда, кроме хлеба». Во многих дворянских домах пост соблюдался очень строго. Однако немало было и тех, кто постился только в первую и последнюю неделю (были и те, кто вообще игнорировал пост). О разнообразии постного стола писали многие мемуаристы. «Пост в нашем доме соблюдался строго, – читаем в воспоминаниях В. В. Селиванова (литератор и рязанский земский деятель), – но по обычаю тогдашнего времени великопостный стол представлял страшное обилие яств. Дело в том, что при заказывании великопостного обеда имелось в виду угождение вкусам, кто чего пожелает; а вследствие этого собранный для обеда стол, кроме обыденных мисок, соусников и блюд, весь устанавливался горшками и горшочками разных величин и видов; чего хочешь, того просишь! Вот кашица из манных круп с грибами, вот горячее, рекомое оберточки, в виде пирожков, свернутых из капустных листов, начиненных грибами, чтобы не расползлись, сшитых нитками и сваренных в маковом соку. Вот ушки и гороховая лапша, и гороховый суп, и горох просто сваренный, и гороховый кисель, и горох, протертый сквозь решето. Каша гречневая, полбяная и пшенная; щи или борщ с грибами и картофель вареный, жареный, печеный, в винегрете убранном и в винегрете сборном, и в виде котлет под соусом. Масло ореховое[20], маковое, конопляное, и все свое домашнее и ничего купленного. Всех постных яств и не припомнишь, и не перечтешь».

В XVIII–XIX веках чем дальше от Москвы, тем чаще в усадьбах, наряду с западноевропейскими блюдами, можно было встретить исконно русское меню: ботвинью и окрошку, щи, подовые пироги, уху и т. д., все то, чем славилась барская кухня XVIII века. Вот как описывает именины князя Алексея Юрьича Заборовского Павел Мельников (Андрей Печерский): «Были тут сельди голландские, сыр немецкий, икра яикская с лимоном, икра стерляжья с перцем, балык донской, колбасы заморские, семга архангелогородская, ветчина вестфальская, сиги в уксусе из Питера, грибы отварные, огурцы подновские, рыжики вятские, пироги подового дела, оладьи и пряженцы с яйцами. А в графинах водка золотая, водка анисовая, водка зорная, водка кардамонная, водка тминная, – а все своего завода».

Многие дворяне продолжали вести хозяйство по домострою, сообразуясь с религиозным и природным календарем. В домостроевских книгах «во весь год как в стол ествы подавать» приводятся целые меню; если считать, что порядок перечисления блюд соответствует порядку их подачи на стол, то сначала подавалась дичь, затем разные жареные мясные блюда, а под конец пироги, грибы, щи, кальи и другие жидкие блюда (именно под конец!), кисель, сливки, сыр и пр.

В XVIII веке впервые появляется культура закусок как самостоятельной группы блюд. Пришедшие из Европы немецкие бутерброды, голландские и французские сыры, салаты вместе с русской икрой, балыками, просольной рыбой, ветчиной и, само собой, грибами, приготовленными всевозможными способами, составили единую подачу и даже прием пищи – завтрак.

Да, постный стол невозможно было представить без грибных блюд: грибы тушеные, жаренные в сметане, грибы сухие с хреном, грибы соленые. С грибами варили постные щи, готовили рыбу, пекли пироги. «Смейтесь над грибами, вся Россия объедается грибами в разных видах, и жареных, и вареных, и сушеных. Мужики ими наживаются, и в необразованной Москве рынки завалены сушеными трюфелями. Я смерть люблю грибы, жаренные на сковороде», – пишет в автобиографических записках А. О. Смирнова-Россет, фрейлина русского императорского двора, знакомая, друг и собеседник А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова.

«Лиодор всегда любил хорошенько покушать, и всякий день постоянно, в 8 часов утра, завтракал. Он любил бифстекс, любил яичницу, любил телячьи котлеты, но всего более любил грибы! Он готов был есть их во всякое время, даже после обеда, даже после ужина». Немудрено, что Лиодор, герой повести П. Яковлева «Ераст Чертополохов», становится жертвой своей необузданной любви к грибам: «Однако медицина не пересилила грибов, и Лиодор хотя выздоровел, но лишился употребления правой руки и правой ноги». Трагическая участь постигла не одного любителя грибов.

«Да и мой покойник покушать был охотник. Сморчков в сметане, бывало, по две сковороды вычищал, как и не понюхает. Любил их, страсть!.. – приводит печальный рассказ своей тетушки Е. Марков. – Ведь и умер-то он от них, от проклятых! – вдруг грустно вздохнула тетушка». Способность русских поглощать в один присест огромное количество грибов поражала иностранцев.

Примечателен рассказ С. Менгден о ее деде, который, оказавшись со своим поваром Кондратом в плену у французов, вместе с другими пленными был отправлен во Францию: «Мой дед и Кондрат очутились в местечке Дре, в Бретани, где они и пробыли до 1814 года. На продовольствие мой дед и Кондрат получили 25 франков в месяц. Питались они большею частью устрицами и грибами. Женщина, у которой они жили, пришла в ужас при виде жареных грибов и объявила “qu’elle enverrait chercher le commissair de police; les prisonniers russes veuillent s’em poisonner!”[21]. На другой день, увидев les deux prisonniers[22] живыми и невредимыми, она воскликнула: “Il n’y a que les estomacs des sauvages qui supportent un pareil mange!”[23]. <…> Вернувшись в Костромскую губернию, Кондрат, хотя и был горький пьяница, многие годы прожил поваром у моего деда…»

Многие иностранцы отмечали, что в первую неделю Великого поста улицы Москвы становились пустынными, все предпочитали проводить это время в молитвенном уединении.

Итальянский дворянин, уроженец Вероны Александр Гваньини пишет в своем знаменитом «Описании Московии» (XVI век): «Некоторые же, особенно благочестивые, принимают пищу только в воскресенье и субботу (они считают, что грешно поститься в эти дни), а в остальные дни, подкрепившись только кусочком хлеба в полдень, воздерживаются от всякой пищи. Иные едят вареную пищу в воскресенье, вторник, четверг и субботу, а в остальные дни лишь кусочек хлеба с заквашенной водой, и по целым дням голодают».

Купечество тоже соблюдало посты, его кухня была, возможно, чуть менее изысканной, чем дворянская, зато жизнелюбия купцам было не занимать. Для того чтобы выяснить, что же составляло основу постного рациона, обратимся к «Лету Господню» Ивана Шмелева, пожалуй, самой полной на сегодняшний день энциклопедии православных традиций российского купечества.

«Да, сегодня Великий Пост. От “масленицы”» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой[24], горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, “кресты” на Крестопоклонной. Мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва.

А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а соленые рыжики, а гречневые блины с луком по субботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то “коливо”! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а… великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья[25], необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, маринованными огурчиками… а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая “рязань”… а “грешники” с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!».

А какой постный рынок был в те времена, и как красиво описывает его Иван Шмелев! Давайте пройдемся по нему.

«Какой же великий торг! Широкие плетушки на санях – все клюква, клюква, все красное. Ссыпают в щепные короба и в ведра, тащат на головах.

– Самопервейшая клюква! Архангельская клюква!

…И синяя морошка, и черника – на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки. Сколько же брусники!

– Вот он, горох, гляди… хороший горох, мытый. Розовый, желтый, в санях, мешками. Горошники – народ веселый, свои, ростовцы.

…А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый и вонький дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят ее в ведерки и в ушаты, гребут горстями, похрустывают – не горчит ли? Мы пробуем капустку, хоть нам не надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерыжку, зимницу, – “как сахар!”. Откусишь – щелкнет. А вот и огурцами потянуло, крепким и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые огурцы в рассоле, пляшут. Вылавливают их ковшами, с палками укропа, с листом смородинным, с дубовым, с хренком.

…А вот вороха морковки – на пироги с лучком, и лук, и репа, и свекла, кроваво-сахарная, как арбуз. Кадки соленого арбуза, под капусткой поблескивает зеленой плешкой. А вон – соленье: антоновка, морошка, крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в кадках… Квас всякий – хлебный, кислощейный, солодовый, бражный, давний – с имбирем… Противни киселей – ломоть копейка. Трещат баранки. Сайки, баранки, сушки… калужские, боровские, жиздринские, – сахарные, розовые, горчичные, с анисом – с тмином, с сольцой и маком… переславские бублики, витушки, подковки, жавороночки… хлеб лимонный, маковый, с шафраном, ситный весовой с изюмцем, пеклеванный…

Везде – баранка. Высоко, в бунтах. Манит с шестов на солнце, висит подборами, гроздями. Ходят продавцы в хомутах-баранках, пощелкивают сушкой, потрескивают вязки. Пахнет тепло мочалой.

…А вот и медовый ряд. Пахнет церковно, воском. – Малиновый, золотистый, – показывает Горкин, – этот называется печатный, энтот – стеклый, спускной… а который темный – с гречишки, а то господский светлый, липнячок-подсед.

…А вот – варенье. А там – стопками ледяных тарелок – великопостный сахар, похожий на лед зеленый, и розовый, и красный, и лимонный. А вон, чернослив моченый, россыпи шепталы, изюмов, и мушмала, и винная ягода на вязках, и бурачки абрикоса с листиком, сахарная кунжутка, обсахаренная малинка и рябинка, синий изюм кувшинный, самонастояще постный, бруски помадки с елочками в желе, масляная халва, калужское тесто кулебякой, белевская пастила… и пряники, пряники – нет конца.

…А вот и масло. На солнце бутыли – золотые: маковое, горчишное, орешное, подсолнечное… Всхлипывают насосы, сопят-бултыхают в бочках.

Покровский рынок (Санкт-Петербург, 1902)

Пахнет соленым, крепким. Как знамя великого торга постного, на высоких шестах подвешены вязки сушеного белого гриба. Горы гриба сушеного, всех сортов. Стоят водопойные корыта, плавает белый гриб, темный и красношляпный, в пятак и в блюдечко. Висят на жердях стенами. Шатаются парни, завешанные вязанками, пошумливают грибами, хлопают по доскам до звона: какая сушка! Завалены грибами сани, кули, корзины…»

Служители церкви, конечно, должны были особенно строго соблюдать посты, даже высшие архиереи, несмотря на огромную власть и возможности, не допускали скоромного на свой стол.

«Кормовая книга 7132-го года», например, изо дня в день фиксировала, что подавалось на стол московского патриарха Филарета в 1623 году. Посмотрим, каким было для святителя меню в Великий пост.

«В понедельник первые недели великаго поста Февраля в 9 день… у св. патриарха… кушенья не было и ествы не держано.

Во вторник. Февраля в 10 день… столовое кушенье подавали капустка крошеная студеная дворцовая.

В среду Февраля в 11 день… кушенье было в деревянных хоромах… взвар с пшеном сорочинским[26] да с шефраном да с перцом да с ягоды, капустка студеная, горох зобанец, ядра миндальные, ягоды винныя на рожниках тридевять ягод, хрен, греночки, горшечик мазуней с перцом, горшечик мазуней с ынбирем, горшечик мазуней с шафраном, орехи грецкие.

В четверг Февраля в 12 день… ествы не держано.

В пятницу Февраля в 13 день… кушенье было в крестовой полате… шти с целым луком да с перцом квашены уксусом, капуста сечена мелка, грибки тяпоные (резанные) без масла, грибки цели без масла, горошик хлебанец без масла, лопша гороховая без масла, ядра миндальные, орехи грецкие, взвар медвеной квасной со пшеном да с ызюмом с шафраном да с перцом, горшечик мазуней с ынбирем, горшечик мазуней с шафраном, греночки, репа вареная резана в ломтики с уксусом да с хреном, 2 блюда ягод винных на рожниках, полоса дынная, полоса арбузная, патоки, яблоки, вишни».

Простые монахи тоже обычно не голодали. В Донском монастыре, например, в XIX веке, питание было скромным, но не лишенным изысканности. Для наглядности возьмем наугад меню за несколько не постных дней 1907–1908 годов. В четверг 4 января 1907 года к трапезе подавали: окрошку из соленой севрюги, щи «со снятками», жареный картофель. На следующий день – винегрет, щи с грибами, котлеты манные, сладкий суп. 28 августа, во вторник – творог с молоком, суп «со снятками», кашу гречневую с грибами. 30 декабря, воскресенье – заливной судак, фаршированный грибами, щи, жареная рыба, каша молочная, булки. В первый день 1908 года монахи отведали белугу, уху, жареного леща, кашу молочную, пироги капустные и грибные. 25 декабря 1908 года, в Рождество, на стол подавались водка и вино. Конечно, такие кушанья и не снились многим инокам в ту пору, когда они были в миру и принадлежали к крестьянскому сословию.