Михаил Вишневский

Постная грибная кухня: традиции и рецепты. Более 200 повседневных и праздничных блюд

В ХХ веке до 1917 года после Москвы и Санкт-Петербурга самой крупной грибной ярмаркой была Нижегородская. А в XIX веке она уступала только московской. Главный грибной торг проходил на первой неделе после наступления Великого поста. Согласно статистике, только в июле и августе 1916 года на территорию Нижегородской ярмарки и на городскую пристань было выгружено 3 500 пудов сухих грибов и 13 тысяч пудов грибов соленых и маринованных. В «Отчете о ходе торговли в Нижегородской ярмарке 1910 года» говорится, что главными оптовыми потребителями сухих грибов являлись Кавказ, юг и юго-восток России и Сибирь. Однако большое количество высушенных даров леса покупало в розницу и население самой Нижегородской губернии.

На Нижегородскую ярмарку грибы обычно поступали от местных скупщиков. Большой популярностью пользовался отборный сорт собственных сушеных нижегородских грибов, «Даниловский», цена на который доходила до 60 рублей за пуд. Привозили грибы из Пучежа, Василева (Васильсурска), Решмы, Городца, Сокольского, Юрьевца, Кинешмы и других ближайших к Нижнему Новгороду пароходных пристаней. Довольно большие поставки грибов были из Костромской, Владимирской, Ярославской и Рязанской губерний.

Прибывала на Нижегородскую ярмарку грибная продукция в основном водными путями и меньше – по железной дороге. Когда поволжские грибные урожаи были достаточно плохи, грибы (в основном польский гриб) везли из юго-западных губерний (как говорили ярмарочные торговцы в старину – «из Польши», т. е. из Волынской и Черниговской губерний).

Вот как рассказывает этнограф С. В. Максимов о грибном промысле в Костромской губернии XIX века:

Сбор грибов начинается в июле и к середине его не представляет еще такого множества продукта, которое обещало бы ему возможность сделаться предметом настоящей оптовой торговли. К августу собранные грибы приготовляются уже впрок, т. е. высушиваются в печах, и над посадом стоит уже смрад, и на дальнюю окольность несется характерный запах сушеных грибов. Мещанские избы пропитываются тем же запахом насквозь на долгое время; поневы и сарафаны, армяки и рубахи – все несомненно доказывает, что идет грибная сушка, требующая большого количества дров, которые, однако, не имеют почти никакой цены (березовые дрова, по заказу, толстые трехполенные, стоят 1 рубль 20 копеек, а сосновые и хворост со щепами рубятся без всякой пошлины, весь расход – взять топор и нарубить, запрячь лошадь и привезти). Сначала идут масленники, и сушат их; в торговлю поступают они под именем черного гриба, потом появляются целики и белые грибы, вместе с родичами своими – боровиками и березовиками. Одновременно, к концу июля, поспевают рыжики, которые особенно любят августовские росы по утренникам, и в августе же, к холодам, выходят грузди с родичами своими – свинарями[8]. Три последних сорта грибов – останных – поступают в мочку и солку и, вылежавши под прессом, являются лучшим сортом соленых грибов, потому что необыкновенно тверды (ядрены), устойчивы для сохранения и потому пользуются наибольшим почетом и уважением в торговле. Соленые грибы продаются в кадочках и ведрах, сушеные – нанизанными на нитках связками, отборные – с одними шляпками, неотборные – и с корешками. Продают же на вес и те, и другие, и третьи.

Сбором грибов занимаются все от мала до велика, с раннего утра, можно сказать, с первым лучом восходящего солнца, отправляясь в соседние боры. Самые искусные сборщики, если грибы появились поблизости, сходят в день раз до пяти и возвращаются обыкновенно очень поздним вечером. «После парфеньевских[9] уже в лес не ходи» – таково общее окрестное мнение. И действительно, оживают соседние леса от перекрестного и беспрестанного ауканья, и нельзя представить себе в лесу такой глухой чащобы, где бы не привелось натолкнуться на кого-либо из посадских. Крестьяне мещанам завидуют и исподтишка побранивают, но древний обычай по отношению к грибам сохраняет леса в общинном нейтральном и неделенном владении. Рубить дрова нельзя, но ломать грибы не запрещается. Временные заявления со стороны крестьян на заповеди в своих лесах – замечательная редкость и не имеют особенной силы и значения. Парфеньевские грибовники и грибовницы ходят верст за десять – за пятнадцать, лишь бы были здоровы и выносливы ноги, но, по привычке, в такую даль за грибами ходят даже и старые старухи. За груздями же и свинарями ездят парфентьевские даже за двадцать-тридцать верст в огромный березник под Задорином, в сторону Кологрива. За груздями ездят посадские уже с кузовьями на двух-трех телегах, опять целыми семьями, но уже с запасами дней на десять и на две недели.

Каждая хозяйка с детьми (преимущественно хозяйка, потому что мужчины охотятся на грибы только в крайних случаях нужды или обильного урожая) выхаживает летом грибов на 25–30 рублей, а считая семью в пять человек, получает в подспорье хозяйству ровно такую сумму: 150–200 рублей, которая кормит дом круглый год. В этом отношении парфеньевские мещанки представляют собой то отрадное явление, которое на Руси столь резко характерно, что женщина в домашнем и сельском хозяйстве с достоинством оспаривает у мужчин главную роль. И слишком жаркое лето без дождей, и лето с дождями, но очень ветреное и холодное в равной степени способны отнять и этот кусок хлеба, не слишком горький лишь по приятности целительных разнообразных и веселых (в компании) прогулок. К счастью, негрибовные лета бывают не часто. Правда, заработок значительно упадет, судиславцы не много оставят денег, но все-таки оставляют, когда пройдет негрибовное лето, но зато неизбежно наступит осень с росами. Росы грибы выгоняют, и рыжики после утренников бывают даже лучше (сочнее и тверже).

В разных регионах сбор грибов населением складывался по-разному. Например, Сибирь, наш знаменитый нынешний поставщик грибной продукции, почти до конца XIX века закупала грибы в европейской части страны. Дело в том, что все ресурсы шли на заселение и освоение этого огромного региона и заняться сельским хозяйством и артельным собирательством люди смогли позволить себе далеко не сразу, поэтому до рубежа XIX и XX веков основным продуктом экспорта из Сибири были золото и пушнина.

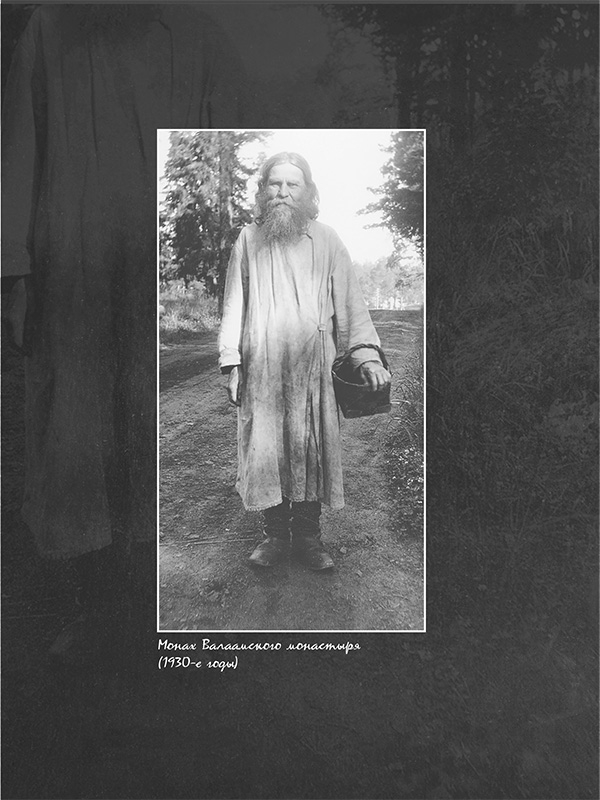

В монастырях грибы как постная пища заготавливались в огромных количествах, особенно на севере.

Посмотрите, что пишет журнал «Наша пища» от 1893 года о Валаамском монастыре.

«По новейшим статистическим данным, число всех монастырей в России простирается до 684, именно: мужских – 484 и женских – 200. Монашествующих состоит при них 6813 лиц мужского пола и 5769 женского пола; послушников – 4143, послушниц – 14 199.

Всего, таким образом, 31 000 монашествующих на всю Россию при ее 110-миллионном населении. В одной Московской губернии насчитывается 32 монастыря – мужских и женских. Далее идут губернии: Новгородская – 28 монастырей, Владимирская – 17 монастырей, Вологодская – 10 монастырей. Затем в остальных губерниях число монастырей колеблется от 1 до 5 и редко до 10 монастырей.

Монахи – превосходные хозяева, и монастырские столовые широко открыты для всякого приходящего в монастырь. Странствующие богомольцы, паломники, находясь в монастыре, всегда продовольствуются за счет монастыря. Как известно, монахи, поступив в монастырь, отказываются, между прочим, и от потребления мяса. На Востоке, вследствие теплого климата, монахи продовольствуются исключительно растительною пищей. Так, например, на Афоне обыкновенное меню монастырского питания представляют: вареные тыквы или огурцы, козий сыр, арбуз – стол в высшей степени враждебный европейским желудкам.

Мне пришлось ознакомиться с питанием монахов на Валааме.

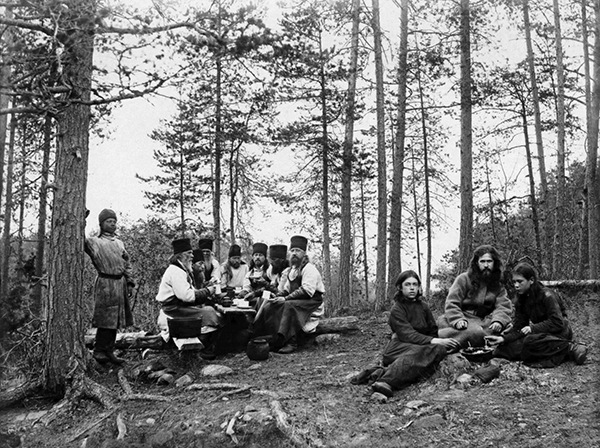

Трапеза в лесу. Валаамский монастырь (1930-е годы)

Еще до поездки на Валаам, однажды летом, в дачной местности, я встретил толпу богомольцев, возвращавшихся с Валаама. Богомольцы-крестьяне шли с длинными посохами в руках и небольшими котомками. Заинтересовавшись ими, я спросил, откуда они?

– С Валаама!

– Ну что? Хорошо там?

– Хорошо, хорошо! За обедом четыре блюда подают!

– Кормят, значит, хорошо?

– Досыта!..

В то же лето я побывал в Валаамском монастыре и мог проверить впечатления простолюдина касательно питания монахов.

Хозяйство монастыря находится в блестящем состоянии. Во время весеннего и осеннего ледохода, в продолжение нескольких месяцев, отрезанный от общества, от миpa, монастырь, по необходимости, озабочивается обзавестись всеми продовольственными продуктами, большинство которых добывает своим трудом, и притом у себя в монастыре – на своем острове.

Кроме церковной службы, монахи сами пашут землю, убирают с поля хлеб, косят траву, занимаются огородничеством и т. п. Летом, во время полевых работ, нередко бывает “общее послушание”. Например, весь монастырь выходит на уборку хлеба и т. п. В этом случае игумен обращается к монахам в такой форме: “На святое послушание, благословляю вас, братия, на покос!”.

Садоводство и огородничество в монастырях процветают. Благодаря тщательным и неутомимым трудам монастырь, по части культуры садовых растений, достиг удивительных результатов.

Монахи питаются растительной и молочной пищей. В понедельник, среду и пятницу пищу готовят на постном масле, а в остальные дни – на скоромном масле. Обед – в 12 часов, ужин – в 8 часов. За обедом подают 4 блюда:

1) ботвинья из огородных овощей, а в постные дни – картофель с грибами или огурцами или винегрет с добавлением грибов (отварных, или соленых, или маринованных),

2) щи со снетками или соленой рыбой,

3) похлебка,

4) гречневая каша.

Черного ржаного хлеба – сколько хочешь. Монахам в кельи выдается порция чаю, сахару и молока.

Во время постов монахи питаются главным образом овощами и грибами. Монахи заготовляют впрок грибов громадное количество, потому что в посты их расходуется по 1 ушату ежедневно. Пища валаамских монахов, однако, для непривычного петербургского обывателя довольно тяжела».

Известно, что в Валаамском монастыре существовало «грибное послушание», когда вся братия отправлялась в лес для сбора грибов, заготовляемых на зиму. Огромные бочки и кадки соленых грибов стояли в монастырских подвалах и погребах.

К началу ХХ века собирается и заготавливается уже множество видов грибов, однако наиболее ценным продуктом все равно остаются соленые грузди и рыжики, а также сушеные белые. Например, в 1904 году из России было отправлено 6 800 пудов сушеных грибов в Австрию, Германию, Англию, Румынию и Китай. Сушеных белых в торговле различали 5 сортов в зависимости от качества, места сбора и способа сушки. Лучшие сорта боровиков под названием «ярославская шляпка» (она была вне конкурса), «тверская шляпка» и «судиславские» шли на экспорт. «Ярославская шляпка», например, готовилась только жителями Пошехонского уезда[10]. Для этого сорта брали только одноразмерные мелкие шляпки молодых белых грибов с чисто-белым губчатым слоем и нанизывали их на нитку. Более простые сорта нанизывались следующим образом: внизу самые крупные шляпки, затем все мельче и мельче и наверху – самые маленькие, так что связка получала форму конуса. Последним сортом считались «желтяки» – старые червивые грибы, которые сборщики бросали, но грибники-промышленники все равно подбирали их, сушили и продавали вместе с засушенными в них червями. Особым случаем являлась так называемая перенизка, своего рода грибная фальсификация: между белыми грибами нанизывали моховики, маслята, козляки и «корешки»[11].

Кроме белых, продавали и черные сушеные грибы. Обычно это были маслята, козляки и подберезовики, нанизанные на мочалку.

Рыжики тоже различали и по видам, и по сортам. Самым дорогим был «копеечный» рыжик, который солили в монастырях в бутылках и отправляли на царский стол и на экспорт в Европу. Сосновый рыжик считался вкуснее елового. Вот что пишет, например, А. А. Бахтиаров («О грибах». СПб., 1905): «Любитель-гастроном различает каргопольские красные рыжики от тверских синих рыжиков. В торговле последний слывет под именем рыжика-синяка. Впрочем, синяк растет и в Олонецких лесах, преимущественно любит ель. Красный рыжик растет под мелким сосняком, чтобы сосны были не выше 3 аршин и не заслоняли бы собою солнечный свет. Рыжики любят расти на заброшенных пашнях, на которых только что стал пробиваться молодой сосняк».

Лучшим сортом соленых груздей признавались мелкие, на подбор, с копеечную монету грибы (копейка того времени была диаметром 3 см). Их называли «носками». Крупные грузди солили отдельно от мелких.

В начале ХХ века маринование и засол грибов были не менее массовым способом заготовки грибов, чем сушка.

Маринование и засол производили практически одновременно со сбором грибов. Например, в Костромской губернии к началу грибного сезона собирались московские, парфеньевские, судиславские, галичские купцы, разбивали на опушках холщовые палатки, устанавливали привезенные с собой котлы и открывали скупку грибов для отваривания. Здесь грибы сортировали, подсаливали.

Сухие грибы упаковывали в ящики, зашивали в рогожи, а соленые грибы вместе с рассолом сливали в специальные бочонки, называвшиеся колокольчиками. Емкость их была от 8 до 30 кг. Правда, похоже на наши советские грибоварни? Когда устанавливалась санная дорога, эти дары природы Парфеньева отправляли в города.

И недаром в известном описании России Семенова Тянь-Шаньского как достопримечательность указано: «В Кологривском уезде Костромской губернии известен грибной посад Парфеньев, из которого зимой тянутся длинные обозы с грибами в Москву и Нижний».

Даже высокое сословие не считало постыдным собственноручно солить грибы. Посмотрите, что пишет А. С. Пушкин в своем произведении «Граф Нулин» о супруге графа:

В последних числах сентября

(Презренной прозой говоря)

В деревне скучно: грязь, ненастье,

Осенний ветер, мелкий снег

Да вой волков. Но то-то счастье

Охотнику! Не зная нег,

В отъезжем поле он гарцует,

Везде находит свой ночлег,

Бранится, мокнет и пирует

Опустошительный набег.

А что же делает супруга

Одна в отсутствии супруга?

Занятий мало ль есть у ней:

Грибы солить, кормить гусей,

Заказывать обед и ужин,

В анбар и в погреб заглянуть, —

Хозяйки глаз повсюду нужен:

Он вмиг заметит что-нибудь.

До самой революции 1917 года в России активно развивался сбор трюфелей. Например, в Дмитровском уезде Московской губернии ежегодно заготавливали до 300 пудов белого русского трюфеля. Отыскивали их в основном с помощью собак, так как лучшие по качеству грибы растут в земле на глубине 5–20 см, а те, что выходят на поверхность, обладают худшим вкусом и слабым ароматом.

Часто сбором трюфелей подрабатывали пастухи, поскольку коровы и козы с легкостью находили белые трюфели на лесных опушках, стремясь съесть их. Белые трюфели собирали также в Тульской губернии, Смоленске, Самаре, Нижнем Новгороде, на Кавказе; на Украине – в Чернигове, Киеве, Херсоне, а вот черные летние трюфели были распространены только южнее Белгорода. Тем не менее трюфель в России считался малоизвестным и редким грибом, а промысел его – экзотическим занятием для избранных.

В начале XX века в России уже работали крупные фабрики по переработке и заготовке грибов, на которых использовались передовые технологии сушки и консервирования. Самые крупными из них были фабрики грибных консервов Минеева и Соловьева в Торжке, а также фабрика Коркунова в селе Поречье Ярославской губернии.

Очевидно, что в последние три-четыре столетия к грибам на Руси стали относиться как к несомненно ценному продукту. Но все же особым уважением среди славянского населения грибы пользовались именно как постная и великопостная пища. Появление первой волны грибов часто встречалось населением как праздник и отмечалось с проведением торжественных обрядов. Удивительно, но даже названия некоторых грибов – «маслята», «опята» – образованы суффиксами, предназначенными только для одушевленных существ (сравните: ребята, щенята, цыплята), что не встречается больше по отношению к каким бы то ни было другим «неживотным» или растительным организмам. Отправляясь в груздятник, говорили: «Пошел брать груздя», т. е. так же, как когда ходили на охоту: «брать лося». Окончание «-я» опять-таки предназначено только одушевленным: брать «кого», а не «что» или «чего».

Русской медициной XVIII и XIX веков запрещалось есть грибы только приехавшим на лечение на воды. Читаем у Ф. О. Туманского[12]: «Особливо нижеписанные непотребные пищи весьма запрещается вкушать, всякое соленое, кислое, копченое мясо; такоже всякие, как соленые, так и свежие рыбы; молоко, масляное кушанье, огурцы, капуста, редька, лук, чеснок, грибы (т. е. белые грибы), грузди, во употреблении сих вод делают великий вред».

Об отравлениях грибами тоже особо не было слышно, поскольку собиралось лишь небольшое количество хорошо известных видов, не имеющих ядовитых двойников. До середины XVIII века какие-либо сведения об отравлениях грибами вообще были неизвестны[13]. Очень показательно, что когда во второй половине XVIII века некий немецкий ботаник, проживавший в Санкт-Петербурге, подготовил заметки под названием «О вредности грибов», они не были опубликованы. Книга была запрещена цензурой на том основании, что «грибы – постная пища православных, и писать о их вредности – значит подрывать веру и распространять неверие». Такое заключение было сделано об этих материалах петербургским цензором А. И. Красовским.

Народная любовь к грибам сохранилась до наших дней, хотя сейчас многие современные городские жители уже утратили знания об искусстве сбора и приготовления дикорастущих грибов, перейдя на магазинные шампиньоны и вешенки. А ведь не так далеки были времена, когда люди, известные своими познаниями в сборе грибов, «грибовники», пользовались повсеместным почетом и уважением.

Посмотрите, как описывает одного из таких грибовников С. В. Максимов.

Все еще спало, но на дальнем конце улицы показалась маленькая фигура, при дальнейшем приближении которой нетрудно было узнать в ней Ивана Михеича – первого в околотке грибовника, испытанного знатока своего дела. Недаром же он поднялся так рано, прихватив с собой два больших лукошка, недаром и шаг его так порывист – старик хорошо знает, что ему нужно еще четыре раза сходить в лес, прежде чем придется улечься до другого утра. Не хуже многих из своих соседей знает он то, что грибы – единственное средство его к существованию и что этот год гораздо грибовнее прошлогоднего благодатного лета, – нужно же пользоваться этим себе на пользу, другим на зависть и удивление.

С вечера выпал довольно бойкий и крупный, но очень теплый и непродолжительный дождик, так способствующий росту грибов, и Иван Михеич идет в полной уверенности набрать оба лукошка доверху, в чем никто из соседей и усомниться не смеет. Хорошо было известно всем, что ни разу в жизни не возвращался он из лесу с пустыми лукошками, а в грибной год обтыкал даже их еловыми лапками и клал сверху, для хвастовства и задору соседей, старый белый гриб величиной в мещанскую шапку.

Нельзя было не удивляться его приглядке к тем местам, которые любят его кормильцы, наконец, тому громадному количеству связок белых грибов и масленников, которые продавал он зимой на ближайшей ярмарке и на порядочную выручку существовал до следующего лета. Одни говорили, что он счастлив на этот продукт и сам его ищет, другие – что он знает тайные заговоры и вызывает грибы наружу, третьи говорили, что он ищет грибы по нюху, как собаки дичь, и по ветру ходит на лес и попадает на грибные кучки. Более благоразумные соседи стояли на одном, что лиха беда приглядеться к бору да заприметить попристальнее, какой гриб какое место любит, а там – смотри, да не зевай только. В тридцать лет прогулок по соседним лесам трудно не узнать их, как свои пять пальцев, но все-таки завидная приноровка Ивана Михеича к грибному делу удивительна и непонятна. Были же в околотке старинные грибовники, но и те всегда отдавали почет нашему старику и являлись к нему на новую новинку, которая всегда сопровождалась некоторыми обрядами, имеющими смысл только там, где все летние занятия состоят исключительно в сборе грибов и продаже их.

Празднование появления новой новинки всегда случалось в избе Ивана Михеича вскоре после того, как проиграют овраги и выступит первая зелень. Он обыкновенно приглашал к себе на закуску трех-четырех человек коротких знакомых, сажал их за стол и отправлялся за переборку, дверь которой всегда плотно притворял за собой.

Гости обыкновенно молчали, самодовольно улыбаясь и поглядывая то на водку, то на заветную дверь, которая вскоре отворялась, и в ней являлся тоже весело улыбавшийся хозяин с огромной сковородой, налитой маслом и сметаной. Под этими-то снадобьями и скрывалась виновница сбора гостей – новая новинка, или, лучше, первые весенние грибы – сморчки[14], хорошо вываренные в квасу и поджаренные.

Сковорода торжественно становилась на стол, гости приглашались отведать, и всегда неизбежно начиналось переглядыванье и улыбки, пока сам хозяин не глотал гриба. При этом всегда кто-нибудь из гостей больно теребил хозяина за ухо, к несказанному удовольствию и утехе его, и приговаривал: «Новую новинку бог послал: пуще теребить, слаще скажется». То же самое повторялось и между остальными гостями, причем хозяин вечно рассказывал о том, что сморчок только и годен как снедь, пока не прогремит первый гром. После того в гриб этот, по его мнению, заползает змея и пускает яду, отчего сморчок начинает гнить и пропадает до новой весны. Только три раза в жизни услыхал он гром прежде, чем попробовал новой новинки, и вот с тех-то пор дал он себе зарок всегда праздновать его появление и созывать гостей, и никогда не изменял себе.

Точно так же, как первый весенний гриб, Иван Михеич встречал появление и первых летних грибов: волнушек и сыроежек, отваривая их в квасу и обливая сметаной, но не поджаривая. Любил он при этом первым ухватиться за чье-нибудь ухо и весело ухмылялся. Рад был, несказанно рад старик, что наконец наступает пора его деятельности – трудолюбивой, безупречной, невинной во всех отношениях.

Иван Михеич был старик приветливый, хлебосольный, вечно согласный со всяким, даже нелепым, мнением другого. Приветливо глядело его лицо, хорошо к нему шла и прическа седых волос с висков на темя, гладкое, как ладонь, светлое, как луна в зимнюю морозную ночь.

Но между многими добрыми качествами, снискавшими общее уважение соседей, разумеется, водились за Иваном Михеичем и слабости. Одна из них особенно достойна внимания как слабость, свойственная столько же одному, сколько и всем записным грибовникам. Тайну своего знания мест Иван Михеич до самой смерти не высказывал никому. Трудно было от него добиться слова об этом, и решительно невозможно было уговорить его привести на свои заветные места, да, кажется, и сам он этого не в силах был сделать.

В минуты откровенности, когда у человека в полном смысле слова «душа на ладони и сердце за поясом», старик иногда соблазнялся – рассказывал, что рыжик синий – полевик (т. е. еловый рыжик) – любит траву и некоторую влагу, настоящий рыжик – красненький боровик (т. е. сосновый рыжик) – требует уже не столь густой травы, не нуждается в особенной влаге и сидит в том месте, где луг сменяется кучами сосновых иголок. А здесь уже, по его мнению, изредка селится хитрый белый гриб в соседстве с красноголовым боровиком. Впрочем, оба гриба любят березняк и сосник, тень и некоторую влагу и при этом попадаются не иначе как в прошлогодней листве.

Впрочем, в этих сообщениях практической сущности было немного: рассказы показывали знание самого знатока, но слушателей знатоками не делали. Старик оставался верен завету хранить приметы и знание в тайне.

– Сыроежки, – прибавлял Иван Михеич в минуту решительной откровенности, – растут без разбору: где успел, тут и сел, только что не забираются сдуру в болото. А масленник такой уж гриб благодатный, что из всех грибов охочий расти. Припрысни только его дождичком легоньким да солнышка покажи – он тебе все поляны облепит. Выгоняет его и роса по осени – пожалуй, ему и дождей не надо на этот раз. Не люблю за одно: больно марок! А первачки по лету хороши в отваре. Главная причина, если хочешь больше грибов набирать, – не спеши, не суйся, – прибавлял Иван Михеич как бы в назидание, но все-таки сохраняя все свое достоинство и ни на волос не изменяя зароку. – Набирай грибы исподволь, не торопясь. Бери пока что есть под рукой, а передние и те, что по бокам растут, не уйдут от тебя. Иной гриб, пока сидишь подле кучки, при тебе только и на свет-то божий выползет, оттого оглядываться не мешает. Там уже, глядишь, новички народились, пока ты откапываешь передние – бери их, не чванься. Первачки-грибки – хорошие, хоть и марают руки, а ведь и без того дело не обходится, особенно с маслятами. Зато уж умен белый гриб: тот тебе сам-то по себе и на глаза не покажется – стыдливый гриб! Много-много, если даст повадку да крайком высунется, а то весь в земле и с шляпкой своей. На то и цветом к земле шибко подходит, не всегда отличишь. Жаль одного – червяк его точит, ни за что точит, и досада берет, если снаружи и хорош бы и свеж, а внутри – негодящая гниль! Красноголовые-то, дураки-боровики, те хвастуны: те ведь на весь лес сияние свое производят. Для них закон не писан, их и слепой на сто шагов заприметит. Вылезет один боровик, и ребятишки маленькие подле стоят, только откапывать нужно, оттого что хороши в отваре. А вот ты свинарей ухитрись находить, да груздей соленье подавай! – продолжал Иван Михеич, видимо, горячась и желая похвастаться. Слова его похожи были не столько на наставления, сколько на укор и упреки.

Он продолжал:

– Листву они любят, в листве осиновой да березовой нарождаются!.. Знаем мы это, слыхали, что в листве, и листвой-то этой они накрываются от стыда, от человечьего глазу… Не в игольниках же им расти, в трущобе этой. Знаем, что и расти-то они начинают к осени, когда дожди идут поназойливее и тень держится дольше, – всё знаем! А поди-ка покажи мне такую листву, так и поедешь, глядишь, к Задорину. А я так и здесь, поблизости, найду и посолю на зиму, целых две кадушки посолю, а в Задорино ваше, за двадцать верст, не поеду. Вон есть, пожалуй, поджарый опенок либо долговязый березовик, тех иную пору возами вози – не изведешь и умаешься. А я так не люблю таких, по мне – либо белый гриб, либо груздь, либо боровик маленький.

Каков был на словах Иван Михеич, таков и на деле. На подобные наставления подчас он был щедр, но ни разу не приводил на свои заветные места: доведет, бывало, до кучки масленников и посоветует обрезать корешки и класть только шляпки, а сам и скроется в чащу бора. Тогда уже никакие ауканья не соблазнят его на отклик до тех пор, пока не кончит торжественно своего дела.

О. А. Тимофеева в своем реферате «Грибной промысел Парфеньевского края» отмечает: «…А сколько таких Иванов Михеевичей видели Парфеньевские леса… Тихая охота у нас – это стиль жизни, повальное увлечение и средство к существованию. Здесь грибниками становятся чуть ли не с пеленок, и грибники у нас имеют свою родословную, по наследству передается знание грибных примет, грибных мест. Даже фамилии в районе отражают принадлежность человека к миру природы: Грибовы, Боровиковы, Груздевы, Маслениковы».

На этом описание пути грибов на православный и вообще русский стол можно закончить. Пришло время перейти к тем частям книги, которые так или иначе связаны с православной постной грибной кухней.