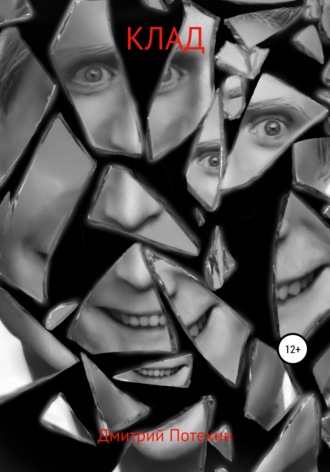

Дмитрий Владимирович Потехин

Клад

Константин Алексеевич высморкался в засохший носовой платок, кашлянул в него же и сурово уставился на Глеба своими круглыми пыльными стеклами:

– Ну?

– Привести к общему знаменателю, – хмуро вымолвил Глеб, ни то утверждая, ни то вопрошая.

– Так приводи!

Глеб коснулся мелом доски, замешкался. В голове роились смутные воспоминания.

– Что, все? Опять авария в мозгу? – зло каркнул учитель.

– Тут умножаем…

– На сколько?

– М-м да, тут… пять и…

– И?

– С-семь?

– Шесть! Пять и шесть дают тридцать! Множь!

Таблицу умножения Глеб, слава богу, знал неплохо.

– Та-ак… Куда?! А числитель?

Глеб вздрогнул. Он знал, что числитель стоит вверху, но что с ним делать решить не мог.

– Числитель кто за тебя перемножать будет?

– Ой да…

– То же самое, дурень! На те же самые цифры множь! Шесть и пять!

Экзекуция близилась к завершению. Точнее Глебу так казалось.

– Вот, готово.

– Не готово! Сокращать дроби Пушкин будет?

Глеб шумно выдохнул, как паровоз перед отправлением и безнадежно уставился в уравнение.

Прошло пять мучительных минут, прежде чем Константин Алексеевич, не выдержав, плюнул на тряпку, стер с доски каракули Глеба и, раздраженно стуча мелом, начиркал правильный ответ.

– Баран безрогий!

– Чего-о? – в свою очередь не выдержал Глеб.

– Того!

Глеб стиснул зубы, сверкнул на учителя взглядом и, оскорбленно сопя, двинулся к своей парте.

– Чего сопишь-то? Я ж тебе добра желаю! – вдруг как бы смягчившись, лицемерно-снисходительно проговорил учитель, когда Глеб, складывал вещи в мешок.

Это было продолжение издевки.

– Люблю я тебя! Вот бывает, проснусь посреди ночи и думаю, думаю, что тебя, индюка, в жизни ждет. Ведь ничего же хорошего не ждет! Лошадь, бочка и черпак – трудовые подвиги ассенизатора. И грустно мне становится-я…

Еще год назад Глеб бы жестко ответил, что не нуждается в поучениях и жалости, что в гробу он слыхал эти нотации, и вообще в летном училище, куда он скоро поступит, математика стоит даже не на первом месте. Но теперь он стал гораздо мудрее. И гораздо лучше знал Константина Алексеевича с его любовью выкручивать уши.

К. А. Щепов (или, как его с давних пор окрестили школьные остряки, Кощей) был худшим учителем в школе. Заскорузлый, сутулый, перекошенный, обсыпанный меловой пылью, в кривых очках и с вечно всклокоченными волосами. Когда однажды в газете Глеб увидел фото предателя Власова, то сперва решил, что это Кощей в военной форме.

Сказать, что Кощей был злым или противным – значит, не сказать ничего. Кощей был разным. До мурашек разным, но всегда плохим. Иногда он вел себя презрительно и холодно, глядел на ребят сквозь свои линзы, как римский император на рабов. В другие дни становился ехидным и мелочным, постоянно кривился в усмешках, гадко подтрунивал. Порой приходил сонный и хмурый, преподавал через силу заплетающимся языком. А в иной день являлся веселый и энергичный, всех подбадривал, потирал руки и от всей души славил правительство и армию. В такие дни Глебу при нем становилось особенно тошно.

"Раз ты негодяй, так уж и оставайся им всегда! Чего комедию ломать?"

Еще дичее было то, что при всем при этом Кощей с удовольствием играл Деда Мороза каждый Новый год. Приходил в актовый зал в подвязанной бороде и длинном буром тулупе, громогласно говорил нараспев, водил хоровод.

Как-то хорошистка Соня Левченко, над которой Кощей день назад нехорошо посмеялся, не выдержала и выдала ему сквозь слезы:

– Вы, Константин Алексеевич, хам лицемерский! За таких как вы мой брат на фронте кровь проливает! А вы больным прикинулись, чтобы на войну не идти!

Все ждали, что он ее сейчас за косы оттаскает и к директору поведет, а Кощей как-то грустно потупил взгляд и, будто в полусне говоря сам с собой, промолвил:

– Есть такое… И хам, и гордец, и скряга, и до женского полу охотник… Но не трус я, не-ет! Я в гражданскую кровь пролил! У меня осколки в легких!

Покашлял для виду и влепил Соньке "неуд".

"Может, у него с головой плохо? Бабушка не зря таких окаянными обзывала", – думал Глеб, проходя через зал, мимо высокой драненькой елки с картонной звездой.

Он знал, что жена у Кощея, по крайней мере, точно "того". Математик жил с унылой, безмолвной как корова бабой, серое лицо которой вечно хранило туповато-испуганное выражение. Лишь раз Глеб услышал краем уха ее разговор с кем-то: "Ой не знаю, вроде один, а вроде и нет. Он, не он… Как из подполу вылезет – как будто и другой".

"Пьет – черти мерещатся", – не без сочувствия решил Глеб.

В полукилометре от школы в укромном закутке знакомые ребята играли в бабки. Ванька Зимогоров, Пашка Агаев, Пахомка Лисин, Колька Белых с братом Шуркой и хулиган по прозвищу Шило. Ставки: пять копеек, два винтовочных патрона, кусок сахара и цветная картинка из журнала про авиастроение.

Глеб заметил, как Ванька вынул из своей сумки пузырек свекольных чернил: проигрался! Шило, заломив шапку на затылок, следил за ним, насмешливо катая во рту "козью ножку".

– Глебыч! – крикнул вдруг Ванька, когда Глеб уже прошел мимо.

– Чего?

– Брось за меня. Ты ж меткий!

– Э-э! Это че за фокусы! Нечестно! – вскипели хором Колька и Шурка.

– А чего! Ты за брата тоже кидал!

– Не-е… Я пойду, – хмуро вымолвил Глеб.

– Друга бросишь, да?! – обиделся Ванька. – А я тебе Жюля Верна давал читать! Забыл?

– Пусть кинет, – дал свое авторитетное согласие Шило.

Не охота было Глебу ввязываться в чужую игру. Три дня назад матери клялся не играть. Но делать нечего. Дружба на кону.

Взял биток, прицелился и вышиб два гнезда.

Колька и Шурка вытянули свои глуповатые лица. Мельком переглянулись, зло уставились на Шило, который только ухмыльнулся, задрав самокрутку, как дуло гаубицы.

– Нечестно! – в гневе заверещал Шурка.

– Ша! Честно бросил, – отрезал Шило, уже чуя славную потеху. – Гони монету!

Оба брата стали надвигаться на Глеба и Ваньку, грозно сопя и скидывая рукавицы. Шило не препятствовал. Ванька растерянно пытался их вразумить и пятился назад, как трусоватый командир с передовой. Пахомка о возбуждения начал пританцовывать.

Домой Глеб вернулся со вспухшей скулой и горькой досадой на приятеля (другом его теперь и звать-то не особо хотелось).

– Опять дрался! – подскочили к Глебу две младшие сестренки Рая и Галя, вечно сующие нос не в свои дела.

– Ниче не дрался! – буркнул Глеб. – Поскользнулся, упал… щекой об лед.

– Дра-ался, дра-ался! – убежденно повторила четырехлетняя Галя, сверкнув круглыми праведными глазками.

– Ну дрался и что! Не ваша печаль! Мамке чтоб тихо, поняли? А то не буду вам больше книжку про остров читать!

"Все равно увидит!" – мрачно подумал Глеб, оглядев себя в зеркале. – "А там и догадается, что играл."

Настоящие драки только и случались во время игр.

Мать, вернувшись с базы, сразу все увидела и, конечно, обо всем догадалась. Но разозлилась сильнее обычного.

– Я на работе замерзаю, от отца писем нет, а он, собака, в кости дуется! – кричала сиплым голосом мать, швыряя одежду и гремя у печки чугунками. – Клялся же, клялся, бесстыжий, третьего дня не играть!

– Меня Ванька попросил, – оправдывался Глеб.

– Слышать не хочу про Ваньку твоего! Сначала бабки, потом пьянки! А потом и на дело позовет! Пойдешь, с ним? Пойдешь?! Зараза!

Мать дала ему затрещину.

– Еще раз бабку в руку возьмешь и… не сын ты мне больше! Понял?!

Глеб опешил и ушел в другую комнату делать домашку. Потом плюнул на нее, бросил перо, поел хлеба и лег на тюфяк.

Мать не позвала его ужинать.

Тянулись часы. За окном танцевали снежинки в густо синеющей мгле. Ползали тараканы. В щели забирался мороз. За дверью пощелкивали равнодушным сухим треском дрова в жаркой печке.

Чтобы как-то приободриться Глеб взял газету, на которой заместо тетрадки делал задание, и стал читать. (Тетради в школе выдавали только для контрольных).

"Раненый Степанов, в одиночку подбил третий фашистский танк, подползший к самому орудию. Когда из люка высунулось перекошенное ужасом лицо командира, бесстрашный сержант расстрелял его из пистолета, влез на башню и бросил в открытый люк бутылку с зажигательной смесью. Звериный вой горящих заживо врагов…"

Дальше была клякса.

"Вот где настоящие люди-то!" – с горечью подумал Глеб. – "И батька мой там. А я, дубина, здесь торчу, у мамочки под юбкой! Верно, бесстыжий…"

Этим вечером он твердо и окончательно решился бежать на фронт. Мешок сухарей уже был заготовлен. Не хватало главного: оружия. Эту трудность, впрочем, Глеб надеялся как-нибудь разрешить по мере продвижения к передовой.

"До прифронтовых деревень добраться, а там, небось, винтовки в любом сарае лежат…"

***

На следующий день, придя из школы, Глеб подкрепился запасами, взял все необходимое и, написав матери прощальное письмо, вышел за калитку.

Он шел по знакомой с ранних лет улице с мешком и лыжами за плечами, понимая, что, быть может, видит все это в последний раз. На сердце было тяжело. Ум понимал, что предстоящее не забава, не игра, но душа верить отказывалась. Верилось, что будет, как в “Красных дьяволятах”: раз-два и Гитлера в плен взял, и грудь в орденах, и девочки все в школе на шею бросаются. А ум понимал, что будет по-другому: не как в кино, не как в книжках. Может, даже будет настолько по-другому, что и представить сложно.

“А сколько мне отсюда до фронта переть?” – впервые, как следует, призадумался Глеб.

Он вспомнил географическую карту в школе. Из уральского поселка до Москвы, от которой немцев давно уже отогнали…

“Месяца два, может, если не на поезде. А там, глядишь, наши выигрывать начнут. Фронт на запад поползет, так что хрен их догонишь…”

От этой дурацкой, но забавной мысли Глебу сделалось полегче.

“Ладно!” – бодро подумал он. – “Не может быть, чтоб там так уж было страшно. Тогда бы батька по-другому в письмах писал. Да и в газетах все прилично. Кормят-то там уж точно получше, чем здесь!”

Для поднятия духа он начал тихо бубнить под нос походную песенку.

Смеркалось. Сизые облака ползли по небу рваным покрывалом, как чьи-то несметные армии. В домах и избах одна за другой загорались керосиновые лампы. Где-то далеко отчаянно каркала последняя ворона. Должно быть, кошка или человек взбесили ее.

Глеб слушал скрип своих валенок. Жевал, сам не зная зачем, горькую рябиновую гроздь.

Из дома, в котором жила молодая (и весьма симпатичная) складская бухгалтерша, вышел, надевая перчатки, высокий, подтянутый милиционер очень мужественного вида.

Прятаться было поздно.

– Глебка! Ты куда это собрался на ночь глядя? – спросил дядя Володя, шмыгнув носом и приподняв брови.

– Да так… – не здороваясь, ответил Глеб.

Ему не хотелось отвечать. И вовсе не из страха быть пойманным. Скорее даже, наоборот: от нахлынувшего с внезапной силой презрения к этому холеному, сытому коту, которого он когда-то, к своему стыду, глубоко уважал.

“А ведь, если скажу правду, он мне ничего не сделает!” – подумал вдруг Глеб. – “Он, что ль, тыловик вшивый, запретит мне Родине долг отдать? Ага! Щас! Разбежался, гад!”

– Куда идешь?

– На гору кататься, – буркнул Глеб.

– А че без друзей? Не скучно будет?

– Нет.

– Грустный ты, брат, сегодня. Случилось чего?

– Случилось… – мрачно вымолвил Глеб.

– И что же?

Глеб остановился, чувствуя, что закипает.

– А вы Наталье Юрьевне опять стол помогали чинить?

– Э-э… – дядя Володя растерянно ухмыльнулся, но отшутиться как следует не смог. – Шпик, ты однако!

– Вот и чините!

Глеб пошел дальше.

– Дурак ты, Глебка! – снисходительно вздохнул милиционер.

– Чего это я дурак?

– Ты ж не знаешь, каково женщине одной. Годами без мужского плеча. Без поддержки.

– Знаю, у меня мать одна! От отца писем нет уже третий месяц.

– Ну и как?

– Чем могу ей в хозяйстве помогаю. А вообще… Если б не школа, я бы хоть щас воевать пошел. Чем здесь торчать!

“Как некоторые!” – едва не сорвалось с языка.

– А щас куда идешь? – сощурился вдруг дядя Володя.

– На горку.

– С вещмешком?

Глеб сокрушенно потупил взгляд. Милиционер, нахмурившись, поманил его пальцем.

– Да подойди ты, не схвачу тебя.

Глеб сделал пару несмелых шагов.

– Ты че думаешь, это все шутки что ль? – понизив голос, настороженно сказал дядя Володя, шмыгая носом. – Ты куда собрался?

– Долг стране отдавать!

– У-у… А ты вообще знаешь, что там творится?

Глеб молчал.

– Ты знаешь, что… Я щас те цинично скажу, но ты уж прости. Тут уж, как говорится, правда-матка, ее не обтешешь. Ты знаешь, что там люди-то не живут, что они там умирают?

Глеб вдруг ясно почувствовал, что разговаривает с предателем.

– Неправда! – прорычал он сквозь зубы.

– Правда, правда.

– Так бы все и умирали! Один сержант вон три немецких танка в одиночку подбил, я читал! Раненный!

– В газете читал?

– Да.

– Хм! А потом еще тридцать фашистов в плен взял и “Мессершмидт” камнем сбил. Знаем эту песню!

– Да в-вы… Что вы знаете!

Глеб чуть не дал ему в нос, но вместо этого развернулся и побежал. Дядя Володя ринулся за ним.

Он непременно догнал бы Глеба, но, поскользнувшись, чуть не упал, подарив ему спасительные секунды.

Глеб сиганул в канаву, перемахнул через плетень, а потом через следующий. Он знал, что бег с препятствиями не к лицу лощеному стражу порядка. Но на всякий случай вынул рогатку и недвусмысленно прицелился милиционеру в лоб.

“Предателю в лоб!”

– Ну стервец! Ла-адно попомнишь еще! – крикнул дядя Володя. – Я ж… те добра хочу!

“Да уж, прямо как Кощей добра хочешь!” – зло подумал Глеб. – “Все вы мне добра хотите, сволочи! Вот и сидите тут, шкуры свои ненаглядные берегите!”

– Мать пожалей, дундук! А вообще… никуда ты отсюда не денешься, слышь! Пешком даже до Ухты не дойдешь, замерзнешь! Или волки сожрут! А поезда все идут закрытые! На станциях контроль, смотрят, чтобы даже мышь не проскочила! Э-эх… Ремня тебе крепкого не хватает! Чтоб дурь из башки вышла!

Милиционер дочитал грозную нотацию и, закурив, побрел восвояси.

Глеб продолжил путь. На душе было так скверно, что хотелось начисто забыть об этой встрече. Об этом подлеце, которого никто никогда из его шинели не вытряхнет. И ведь как спокойно, с улыбкой, по-интеллигентски рассуждал: "Не живут, а умирают".

"Вот же заделался милиционером, гадина!"

Поселок заканчивался. Впереди за голубой гладью поля стоял угрюмым частоколом темный, в тяжелых снежных шапках, мохнатый лес. Старые ели напоминали сонных великанов-часовых.

Глеб надел лыжи. Идти в лес было страшно. Не так, чтобы очень, но все-таки память о волках, которые не раз задирали на опушке телят и коз, стучала в сердце беспокойным молотком.

Восемь километров до железной дороги. По лесу ночью с рогаткой…

"Надо было утром отчаливать!" – горько подумал Глеб. – "Баран!"

Лес расступился перед ним сказочным царством укутанных в махровый жемчуг ветвей, могучих еловых лап, которые, только тронь, обрушат на голову снежные водопады, дремлющих под грузом зимы, занесенных по самую макушку пней, страшных коряг, торчащих словно корявые пальцы лешего, и чистейшего, пробирающего, дрожащего от напряженной тишины, ледяного воздуха. Его хотелось пить, как ключевую воду.