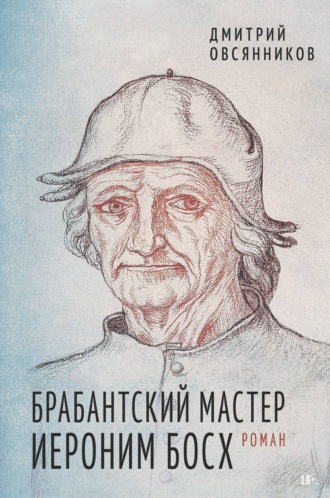

Дмитрий Овсянников

Брабантский мастер Иероним Босх

Часть II. Белая дама

Профессор ночных кошмаров

– Босха называют профессором ночных кошмаров! – разглагольствовал Мэттью Перри, приехавший из Нью-Йорка. – Он создавал картины по заказу церкви. Чтобы напугать людей.

– Просто взять и напугать? Но для чего? – осторожно поинтересовался я. Не знаю точно, чего я хотел больше – прекратить словоизвержение американца или же, наоборот, подогреть его. Уж очень занятно было слушать, как размышляет о всех сферах жизни этот ковбой-искусствовед.

– Это же Средневековье, там же сплошь тирания! – Американец поднял брови и широко распахнул глаза – видимо, не мог скрыть удивления от моей непонятливости. – Церковная и светская одновременно. Власти только и делали, что выдумывали новые законы, предписания, запреты, наказания и казни! За все подряд, за обычные проявления любви к жизни!

– У вас есть примеры подобных законов? – улыбнулся Тиль. Он обожал рассказывать анекдоты о странных, почти средневековых запретах, действующих в США, и я всерьез забеспокоился, что разговор сейчас повернется в эту сторону.

– Да только посмотреть, кто и как мучается в босхианском аду! – увлеченно продолжал Мэттью. – Игроки в карты, влюбленные, музыканты! Хотя бы тот, что распят на струнах арфы? Или другой, с нотами на заднице? А люди видели это, верили и боялись. А потом забывали и брались за старое, пускались во все тяжкие. И правильно делали. Природа создала нас не для того, чтобы мы торчали в церкви и распевали каноны! Средневековые ценности безнадежно устарели. Но их по-прежнему считают произведениями искусства, – победно завершил американец, не замечая того, что мы уже еле сдерживаем смех.

Тем временем за Босха уже успели вступиться наши близнецы. Братья Карл и Хуберт, как нарочно, выслушали все, что было сказано. И им, ценителям и знатокам не только Босха, но и всех его последователей вплоть до Сальвадора Дали, не понравилось, что мастера ругают.

– И учтите – Босх не был безумцем! Чтобы доказать это, достаточно сопоставить известные факты о нем!

– Будь он тихим безумным затворником, он бы не занимал высокого положения в городе! Не получал бы заказов от вельмож и высокого духовенства! Ему бы не поручали ответственных дел в Братстве Богоматери! Может, разглядели бы его работы после его смерти, и то не факт!

– В общем, он не был похож на Говарда Лавкрафта! К тому же шизофреники бредят на какой-то один, свой собственный, лад и не меняют его по настроению! А творчество Босха многообразно!

– А будь Босх шумным фриком – оброс бы анекдотами! Да, при жизни! И, может быть, доигрался бы до обвинения в ереси со всеми вытекающими! Но ничего этого не было! Он прожил долгую жизнь, был богатым и уважаемым человеком!

– Безумцы в те времена не жили долго! Да и пьяницы тоже – это я для тех, кто приписывает Босху алкоголизм!

Оба одинаковых рыжебородых великана говорили наперебой, отчего казалось, что один человек странным образом раздвоился и не замолкает, при этом меняется только глотка, из которой он хочет звучать дальше. Диспут уже обернулся перепалкой, перепалка грозила перерасти в полноценную баталию. Дело в том, что братья не привыкли стесняться в выражениях, если чувствовали себя задетыми.

Забавнее всего было смотреть на беднягу Мэттью – он, кажется, так и не понял, в чем его ошибка и за что его собираются покусать сразу с двух сторон. В другой раз я бы с удовольствием понаблюдал за развитием событий, но сейчас понял, что гостя пора выручать.

– А вы не могли бы рассказать о триптихе «Распятая мученица»? – обратился я к Карлу и Хуберту. Прием сработал – оба поклонника Босха обернулись ко мне, мгновенно оставив в покое слегка недоеденного Мэттью.

– Это про Юлию Корсиканскую? – поинтересовался Карл.

– Да, иногда «Распятую мученицу» связывают с ее именем.

– Трудно сказать, есть ли у триптиха связь именно с ней, – с готовностью ответил Хуберт. – Дело в том, что сам Босх не подписывал названия своих работ. Юлия, если верить легенде, была карфагенской рабыней. А мученица Босха одета как принцесса.

– На ней нарядное платье, и даже корона на голове, – вставил слово Карл.

– Это интересная история, ее стоит узнать. – Я жестом пригласил Мэттью послушать, он присоединился, хотя на близнецов взглянул не без некоторой опаски. – Пример того, что Босх писал не только чудовищ и сцены адских мук.

– Поэтому, скорее всего, «Мученица» – это не святая Юлия, хотя ее и почитали в Хертогенбосе, – продолжил рассказ Карл. – Скорее он изобразил принцессу Вильгефортис. Ее почитали не меньше.

– Хотя она и не существовала, – вступил Хуберт. – Принцесса – вымысел чистой воды, придуманная по образу и подобию множества христианских мучеников. Трогательная сказка о вере. Само ее имя, считайте, говорящее, в духе нравоучительных сказок.

– «Virgo fortis», то есть «стойкая дева» по-латыни.

– За мужество? – робко спросил Мэттью.

– Нет. За бороду! – хором ответили близнецы.

– Вы меня разыгрываете. – Теперь уже американец выглядел раздосадованным.

– Нисколько. Таков сюжет. – Карл уже забыл, что несколько минут назад сердился на иностранца. Все-таки делиться знаниями ему нравилось гораздо больше, чем устраивать разнос. – Давным-давно, где-то в далекой Португалии, юная принцесса была обещана своим отцом-королем в жены мусульманскому владыке. И все бы ничего, только принцесса тайно крестилась и нипочем не хотела идти замуж за иноверца. Чтобы сорвать свадьбу, она истово молилась Господу Богу, прося сделать ее уродливой. Господь внял молитвам истинно верующей, и за ночь лицо принцессы обросло густой бородой. Свадьба не состоялась. А отец, разгневавшись, распял дочь точно так же, как некогда был распят Иисус Христос.

– Если истово молиться, можно не успеть побриться, – добавил Тиль, подмигивая близнецам.

– И вы говорите – не ужас, – понуро произнес Мэттью.

– Если знать, как была придумана легенда, то ничего ужасного нет, – улыбнулся Хуберт. – Даже смешно. Дело в том, что в Италии распятого Христа часто изображали в длинной тоге. Иногда с венцом на голове. А жители северной Европы привыкли видеть его в набедренной повязке. Тогу они неизменно принимали за женское платье, а борода на лице при этом никуда не девалась. Вот и вышли из положения, как сумели. Придумали себе мужественную бородатую принцессу.

– Но ведь у мученицы на триптихе нет бороды? – спросил я.

– Была, – с готовностью ответил Карл. – Просто триптих плохо сохранился, сейчас ее почти невозможно разглядеть. Она была нанесена едва заметными мазками.

– Складывается впечатление, что художник как будто пожалел уродовать лицо девушки бородой, – продолжил Хуберт. – Так ли это и почему – загадка.

Распятая мученица (начало)

– Я предложил бы вам, господа, изобразить сцену поклонения волхвов. – Йерун, обращаясь к заказчикам, старался говорить медленно и размеренно, чтобы те не упустили ни единого слова и все верно поняли. Впрочем, его опасения оказались напрасными – заказчики прекрасно знали фламандский язык. – Либо сцену из жития Святого Иоанна, чье имя носит этот прекрасный собор.

Собеседники мастера лишь отрицательно покачали головами.

Пару дней назад члены Братства Богоматери представили Йеруна иноземцам – богатым венецианским купцам. Братья Маттео и Федерико Дореа уже не в первый раз прибывали в Хертогенбос по торговым делам. Художник встретился с итальянцами в капелле собора Святого Иоанна, где обыкновенно проходили собрания братства.

Сказывали, что купцам нет дела до искусства, и они обычно не заказывают картины. Однако же Йерун по собственному опыту знал, что это не так. Хотя чаще всего к мастерам искусств обращались дворяне или служители церкви, но художнику не раз доводилось работать для состоятельных бюргеров, торговцев и ремесленников. Даже домовитые, сдержанные во всем жители Хертогенбоса, разбогатев, не отказывали себе в предметах роскоши, украшая картинами и триптихами домашние молельни. Иные просто полагали, что обладание чем-то подобным хотя бы немного приближает их к знати – потуги таких мещан во дворянстве часто бывали смехотворны, а от доставшихся им картин всякому сведущему в живописи делалось дурно. Встречались и такие, кто искренне проникался написанным, ведь картины и триптихи почти всегда изображали сцены из Священного Писания или иллюстрировали жития святых.

Поэтому Йерун не удивился, когда венецианские купцы обратились к нему с заказом – ведь итальянцы славились как первые ценители искусства во всей Европе. Удивительно было другое – братья Дореа с необыкновенным тщанием обсуждали сюжет будущей работы. Купцов совершенно не занимало то, что чаще всего изображали для домашних молелен. Они задумали сделать подарок самому кардиналу.

– Тут непростое дело, маэстро Иеронимо. – Маттео Дореа, старший из братьев, говорил неторопливо, старательно произнося каждое слово. Лишь легкий акцент выдавал в его речи иностранца. – Необычный заказ. Понимаете, кардинал Гримани не только известный собиратель живописи и меценат, будь оно так, речь не зашла бы о заказе…

– Кардинал – большой оригинал! – вмешался Федерико. Младший брат говорил торопливо и громко, и верное произношение нисколько не волновало его. Увлекаясь, он начинал размахивать руками, а в его фламандскую речь тут же врывались итальянские слова, о смысле которых Йерун мог только догадываться. – Grande dibattente! Великий спорщик! Maestro della sorpresa! Мастер удивлять!

– Да, кардинал любит удивлять, – подтвердил сдержанный Маттео. – В его коллекции представлены работы лучших мастеров со всей Италии, но и этого мало. Он с превеликим удовольствием показывает свое собрание гостям города и друзьям, богатейшим людям Венеции, патрициям. Вышло так, что с одним из них Гримани поспорил. И было сказано, что ни один живописец в мире не сможет представить что-либо достойное внимания, но в то же время отличное от работ итальянских живописцев. Вы понимаете, маэстро?

Йерун кивнул, хотя сам еще не до конца понял мысль венецианца. Старший Дореа продолжал:

– Кардинал загорелся желанием получить в свою коллекцию подобную диковинку, непременно кисти живописца из дальней страны. Например, фламандского. Но при этом – не связанную с сюжетами из Священного Писания.

– Но почему?

– Потому что все работы итальянцев – о том же. Если один и тот же сюжет изображают разные кисти, остается только поставить картины рядом и сравнивать, искать сходства и различия.

– Для ценителей искусства это может оказаться увлекательной игрой!

– Возможно, маэстро. Но не более чем игрой. Сравнение неизбежно заставит говорить о лучшем и худшем мастере. Будет спор, но победителя не будет.

– Потому что каждый останется при своем! – живо добавил Федерико. – Даже если кто-то из признанных мастеров и знатоков искусства возьмется рассудить, это вряд ли повлияет на исход спора так, как хотелось бы кардиналу! Все потому, что пристрастия у людей разнятся. Он хотел бы что-то особенное, способное удивить, поразить! Чтобы не возникло и мысли о сравнении! О вас, маэстро Иеронимо, говорят как о мастере самых удивительных, ни на что не похожих образов!

– Мне доводилось изображать на рисунках и триптихах муки и ужасы ада, – кивнул Йерун. – Там все законы бытия встают с ног на голову, от этого рождаются поистине невообразимые явления и образы. Кролики начинают охотиться на людей, пословицы и поговорки выглядят так же, как звучат, лед и пламя шествуют бок о бок и не мыслят соперничать друг с другом, свет не вытесняет тьму, но густо перемешан с нею. Любые химеры обретают жизнь, плоть и движение. И даже чудовищное здесь может выглядеть по-своему красивым. И не в одной преисподней – везде и всюду, где только нечистая сила подступает к человеку. Быть может, вам стоит обратить внимание на это, господа?

С этими словами он положил на стол несколько рисунков с изображениями монстров и альраунов – те, что выбрал заранее, сочтя наиболее занимательными. Венецианцы молча принялись рассматривать изображения. Впрочем, молчали они недолго.

– Bravo! – взорвался Федерико. – Bravissimo, маэстро Иеронимо! Право, это потрясающе!

Маттео оставался спокойным:

– Действительно, это чудесно. Однако же мы не хотели бы останавливаться на обитателях преисподней, как бы причудливы они ни были, – и, уловив вопросительный взгляд художника, венецианец пояснил: – Адские сущности не сумеют удивить образованных итальянцев. Они слишком хорошо знакомы с трудами синьора Данте Алигьери. Описания ада в «Божественной комедии» сделали дьявольские изломы мироздания настолько привычными для наших соотечественников, что даже ви́дение ада собственными глазами вряд ли будет удивительно для них. Даже столь необычного ада, как описали вы, маэстро.

– А ведь Данте – не единственный, кто описывал ад! – добавил Федерико. – После него поэмам о хождениях на тот свет нет числа! Не отстают и проповедники – они как будто соперничают в выдумке друг с другом! Вдохновляются, надо полагать, теми же поэмами.

– Словом, живописать ад не стоит, – закончил Маттео.

– Что же тогда способно обогатить коллекцию кардинала таким образом, как он желает? – Художник не скрывал удивления. Он впервые столкнулся с тем, что фантастические образы не могли удовлетворить искателей диковинного.

– Новый сюжет. Неведомый итальянским мастерам, к тому же написанный не в привычной итальянской манере живописи. Следовательно, его не должно быть в Библии, а саму работу следует выполнить без оглядки на Италию.

– Только и всего?

– Но хотелось бы, чтобы работу выполнил прославленный, искусный живописец. Не похожий на собратьев по цеху. И поэтому нам рекомендовали вас, маэстро Иеронимо.

Теперь даже Федерико заговорил спокойно – он понял, что самое главное сказано его братом, и другого уже не будет. Хотя и видно было, что младший Дореа жалеет о тех диковинных обитателях преисподней, которых так и не напишет знаменитый мастер из Хертогенбоса.

– Ведь здесь, на севере, сильно почитание собственных святых, – сказал он. – Взять хотя бы святую Либерату.

– У нас ее чаще называют Вильгефортис, – кивнул художник. – Стойкая дева покровительствует девицам, желающим уберечь себя от не в меру настойчивых ухажеров. Предание о ней в Северном Брабанте известно каждому.

– Следовательно, вы изобразите мученичество virgo fortis, – улыбнулся старший Дореа. – Это будет то самое произведение северного искусства, которого, как считает кардинал Гримани, не хватает в его коллекции.

– Закажете картину?

– Триптих. Пусть распятая мученица будет изображена на центральной части, изображения на боковых – по вашему усмотрению.

* * *

Подходящую для триптиха доску искать не пришлось – она весьма кстати оказалась в мастерской Йеруна. Ранее художник взялся за триптих по заказу знатных господ из Гента, но те отказались от произведения вскоре после начала работ. Триптих остался незавершенным. На боковых створках так и сохранились изображения для незадачливых заказчиков – Йерун решил, что написать поверх них новое не составит труда. Центральная же часть оставалась нетронутой – художник даже не успел нанести набросок.

Йеруна удивляло то, на чем в конце концов остановились венецианские заказчики. Их пожелание свелось к самому обыкновенному изображению мученичества святой, имя которой не было известно в Италии, причем изображение следовало сделать без особых изысков.

– Все потому, что пристрастия у людей разнятся, – усмехнулся он, вспомнив слова Федерико. И тут же дал ответ сам себе – то, что заурядно в Брабанте, будет настоящей диковинкой в Венеции. Правда, исполнить такое мог бы любой художник из Хертогенбоса, однако же иметь дело с авторами без громкого имени итальянцы не пожелали.

Что ж, пусть будет так, как хотят братья Дореа. К тому же иноземцы не поскупились, заплатив вперед – должно быть, сыграло роль то самое громкое имя. Да и о рекомендации братства забывать не стоит. Йерун решил, что обязательно щедро пожертвует собору Святого Иоанна, когда триптих будет завершен и оплачен полностью.

Центральная часть триптиха не была большой – чуть больше трех футов в ширину и в высоту, с соразмерными створками. Взяв в руки свинцовый грифель, Йерун принялся делать набросок распятой мученицы. Знакомые ему изображения Вильгефортис мало отличались от распятого Христа, с той лишь разницей, что стойкую деву рисовали одетой, венец на голове принцессы не был терновым, а по бокам не стояли еще два креста с распятыми разбойниками. Чаще всего Вильгефортис принимала крестную муку в гордом одиночестве – поблизости не изображали даже стражников, которым, по здравому размышлению, следовало быть; лишь изредка на картине появлялись коленопреклоннные заказчики.

– Забавная выходит история. – Йерун задумчиво обратился сам к себе. – Как будто благочестивый католик, а то и двое, набрели в пути на распятую знатную деву с бородой на лице, да здесь же и вздумали помолиться. Вот это уж точно удивительно, никаким альраунам не сравниться с этим!

Грифель с тихим поскрипыванием ходил по доске, средняя часть триптиха покрывалась набросками людей.

– Толпа зевак, – рассуждал вслух художник. – Толпа зевак, это уж как вам угодно. И не таких, как на Голгофе. Кто мог пожелать смерти принцессы, кроме разгневанного отца-язычника? То-то же, никто. Изумление, сожаление, горе, много горя, но злорадства здесь не будет. Там никто не кричал: «Распни ее!» Воскреснуть ей тоже не довелось.

Сейчас каждый человек был изображен лишь несколькими линиями и увенчан кружком в том месте, где предстояло написать голову. Однако Йерун уже видел каждую фигуру так, как будто она была завершена, – оставалось только закончить рисунок. Наметив фигуры людей, обступивших крест, и сам крест, Йерун принялся за фигуру распятой мученицы. Он изобразил ее сразу же, отошел взглянуть – и отрицательно покачал головой. Фигура распятой показалась мастеру тяжеловесной, угловатой, как будто на кресте вместо принцессы оказался кто-то из рыцарей. Размяв в пальцах хлебный мякиш, художник стер изображение.

Он взял небольшую дощечку и принялся чертить на ней одну только принцессу. Конечно, за долгие годы художник перерисовал бессчетное множество женских фигур, но здесь как будто не годился весь его предыдущий опыт. Несколько раз получился Иисус, одетый почему-то в женское платье. Йерун задумался.

– А ведь только так ее обычно и рисовали, – проговорил он. – До сих пор художники довольствовались сходством стойкой девы с Сыном Божьим. Но ведь Вильгефортис не Христос. Она же принцесса!

Йерун снова принялся за наброски. На этот раз он изобразил мученицу нагой, умело передав грацию стройного девичьего тела. Затем добавил нарядное платье, густые длинные волосы, плащом ниспадающие вниз, старательно вывел юные черты лица. Поставив доску у стены, мастер отошел взглянуть – в этом наброске он добился того, чего хотел с самого начала. Но тут вздрогнул и выронил грифель. Не сводя глаз с рисунка, Йерун тяжело опустился на табурет…

Говорят, время лечит. Нельзя поспорить с этим, но нельзя также забывать, как именно лечит время. Оно не удаляет из человеческой души старую горечь и боль, но старательно закрывает их новыми и новыми слоями памяти. Под ними бывает непросто отыскать то, что когда-то прежде заслоняло небеса, сжимало грудь, не давая дышать, или же, наоборот, дарило крылья, заставляло петь от счастья, как будто лишь затем, чтобы вскоре исчезнуть, оставив человека оплакивать утрату.

Точно так же живописец, не желая сохранять нанесенные на деревянную доску изображения, пишет новую картину поверх старой. И как только высохнет вновь нанесенная краска, ни один человек, взглянув на работу художника, не сможет судить, прекрасно или уродливо сокрытое. Отвлеченный, не знающий всего зритель не оценит, насколько великим или малым был труд, плоды которого исчезли под новым слоем. Он даже не догадается о том, что под краской скрыто нечто. Загадка, невольно созданная живописцем, останется неразгаданной навеки, разве что в будущем люди научатся видеть сквозь тела, не повреждая внешних покровов. Может статься, это умение хорошо послужит лекарям будущего.

Однако же человеческая душа не картина. Ее глубинные слои не так уж сложно растревожить и поднять на поверхность – достаточно напомнить о них. Порой оно проступает само – в мыслях ли, в поступках ли рвется наружу то, что, казалось бы, давным-давно забыто и ушло вглубь.

Оставив триптих, Йерун решительным шагом подошел к сундуку, стоявшему в углу мастерской. Из сундука, с самого дна художник извлек небольшой ларец, открыл его и вынул сверток белой ткани. Затем развернул его на крышке сундука. На тонком белом полотне была вышита птица, сова-сипуха вроде тех, которых так охотно и часто Йерун изображал на своих картинах. Некоторое время мастер разглядывал вышивку, затем тяжело вздохнул, и этот вздох больше напоминал стон. Бережно свернув полотно, он вернул его в ларец; однако затем, подумав, вынул снова, развернул и оставил на видном месте.

Сейчас то, что было пережито без малого тридцать лет назад, прорастало подобно дереву. Йерун сразу понял, из каких семян оно берет начало…