Дмитрий Боровков

Богатырский эпос Древней Руси

Великий князь Владимир

Святое Крещение, принятое великим князем Владимиром, христианское значение, которое приобрел он для Руси и православия, вытеснило из памяти народной прежнюю языческую жизнь его; народ удержал в своей памяти лишь обновленного христианским учением князя, и хотя в песнях не имеет он ни величавого, ни строгого вида, но зато в нем не встречается и следов языческой жизни. В песнях ни слова не говорится о том женолюбии, которое обладало Владимиром до принятия Св. Крещения. В начале песен Владимир является холостым и женится на Афросинье-королевишне, дочери Этмануйла Этмануйловича, короля в Золотой Орде, как говорится в песне. Вероятно, здесь речь идет о византийском императоре, но Орда, как туча, облегшая Русскую землю, заслонила от нее все окрестные страны, так что всякий иностранец, тем более всякий враг, становился в наших песнях ордынцем после нашествия татар.

Владимир в песнях не одарен богатырской силой, не имеет даже храбрости, часто смущается и пугается перед бедою; в особенности страшен ему грозен посол из Орды, – одним словом, образ его в песнях вовсе не величав. Но зато образ этот вполне добродушен, но зато привет и ласка – его неотъемлемые качества. Добрая душа греет людей, и страшно могучие богатыри Владимира, от подвигов которых он иногда не знает сам, куда деваться, любят его, служат ему охотно и зовут «Красное Солнышко, ласковый Владимир-князь!». Постоянно радушный и ласковый хозяин, Владимир является в песнях почти всегда на веселом пиру со своими гостями. Большая часть песен начинается так:

Во стольном городе во Киеве,

У славного князя Владимира,

Было пированье, почестный пир,

Было столованье, почестный стол

На многи князи, бояра

И на русские могучие богатыри,

И гости богатые.

Будет день в половину дня;

Будет пир во полупире;

Владимир-князь распотешился,

По светлой гридне похаживает,

Таковы слова поговаривает.

Владимир Красно Солнышко и его жена Апраксия Королевична. Художник А. П. Рябушкин

Таков Владимир, но не такова его супруга. Она влюбчива и сластолюбива: лицо совершенно вымышленное. В рассказах о богатырях мы увидим ближе Владимира и супругу его.

Добрыня Никитич

Самое название Добрыня уже обрисовывает нрав этого богатыря, и точно, доброта и прямодушие – его отличительные свойства. Добрыня – дядя Владимира по летописям и племянник его по песням. В детстве Добрыня пошел купаться на Израй-реку, там унес его Змей Горынчище и хотел сожрать, но Добрыня убил змея, зашел в его пещеру, перервал пополам его детенышей и освободил тетку свою Марью Дивовну, сестру князя Владимира. Позднее Добрыня постоянно служит великому князю Владимиру как один из самых могучих и надежных богатырей. Песня говорит, что

Во стольном городе во Киеве

У ласкова, осударь, князя Владимира,

Три года Добрынюшка стольничал,

Три года Никитич приворотничал.

Он стольничал, чашничал девять лет,

На десятый год погулять захотел.

Гуляя по улицам киевским, Добрыня выстрелил из лука по голубям, сидевшим под косящатым окном на тереме Марины Игнатьевны.

А вспела ведь тетивка у туга лука,

Взвыла да пошла калена стрела.

Добрыня Никитич. Художник А. П. Рябушкин

Но поскользнулась его левая нога, дрогнула правая рука, не попал он в голубей, а попал в окошко, расшиб зеркало стекольчатое, пошатнулись белодубые столы, плеснулись питья медвяные. Марина умывалась в это время, сильно разгневалась и, чтобы наказать Добрыню, взяла его следы молодецкие, положила на огонь вместе с дровами и приговаривала, чтобы так же разгоралось сердце у Добрыни Никитича. Приговор подействовал: хлеба не ест и не спит Добрыня. Рано поутру пошел он к заутрене и оттуда пошел на широкий двор к Марине, там увидел он Змея Горынчища (следовательно, Змей ожил, как ту же способность имеет и Тугарин Змеевич), и

Тут ему за беду (обиду)[5] стало.

Добрыня взбежал на красное крыльцо, ухватил бревно в охват толщины, взбежал на сени косящатые. Марина и Змей подняли брань и угрозы на Добрыню, но Добрыня выхватил свою саблю[6], и Змей побежал, поджавши хвост, не слушая слов Марины, его удерживавшей. Но Марина в гневе обратила Добрыню в гнедого тура и пустила его далече во чисто поле к девяти другим турам, тоже превращенным богатырям:

Что Добрыня им будет десятый тур,

Всем атаман – золотые рога.

Пропал без вести Добрыня Никитич, но на пиру у князя Владимира расхвасталась Марина своей мудростью и разболтала, что обратила девять богатырей и десятого Добрыню в гнедых туров. Слушали эти речи похваленые и мать Добрыни Афимья Александровна, и крестная мать его Анна Ивановна. Видя горесть матери и сама раздраженная похвальбою Марины, Анна Ивановна кинулась на Марину, сбила с ног и била, приговаривая, что она мудренее ее, что она обернет ее сукою:

Женское дело перелестивое,

Перелестивое, перепадчивое.

Марина обернулась касаточкой, полетела в чистое поле, села к Добрыне на правый рог и говорит ему:

Нагулялся ты, Добрыня, во чистом поле,

Тебе чистое поле наскучило

И зыбучие болота напрокучили.

Хочешь ли жениться, возьмешь ли меня?

«А право, возьму, ей-богу, возьму, – отвечает Добрыня, – да еще дам тебе поученьице». Обернула Марина Добрыню опять добрым молодцем, сама обернулась девицею; венчались они вокруг ракитова куста – указание на языческий обычай, за которым следовало (как видно из песен) и настоящее христианское венчание. Добрыня, может быть, с намерением, или остается только при одном языческом обычае, или не спешит с христианским венчанием. Пришел Добрыня вместе с Мариной в ее терем и говорит: «Гой еси, моя молодая жена, у тебя в тереме нет Спасова образа,

Некому у тя помолитися,

Не за что стенам поклонитися.

Чай, моя острая сабля заржавела».

Сказав это, начал Добрыня учить свою жену. Первое ученье – отрубил ей руку, приговаривая: «Не надобна мне эта рука, трепала она Змея Горынчища», – потом, так же приговаривая, отрубил ей ногу, наконец и голову с языком, сказавши:

А и эта голова мне ненадобна,

И этот язык мне ненадобен;

Знал он дела еретические.

Такая строгая казнь, совершенная с полным спокойствием Добрынею, не может служить определением его нравственного образа и кидать на него тень обвинения в жестокости. Это обычай всех богатырей того времени; будучи не личным делом, а обычаем, подобный поступок лишен злобы и свирепости, вытекающих уже из личного ощущения. Где постоянно играют палицы, копья и стрелы, там главное дело – подвиг, а жизнь становится делом второстепенным, и большего уважения к ней не оказывается. Надобен уже личный подвиг духа, чтобы возвыситься над воззрением, зависимым от своего времени, к истине воззрения, не зависимого ни от какого времени. Добрые и прямые, но часто суровые, богатыри все подчинены своему времени, в нем ходят и действуют. Один из них стоит выше всех их и по силе руки, и по силе духа, один возвышается над удалым временем разгула силы физической, один как можно реже прибегает к ней, один вполне щадит жизнь человека и вполне благодушен и кроток – это крестьянин, богатырь Илья.

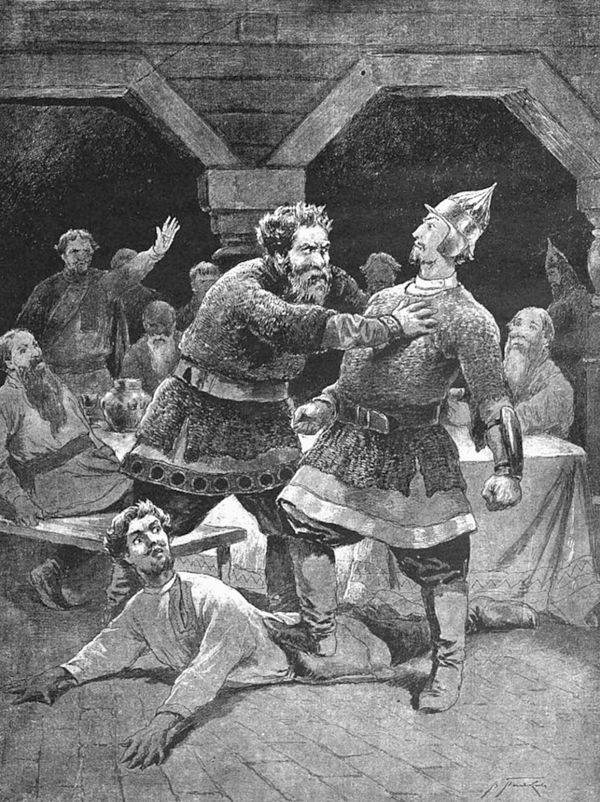

Что поступок Добрыни с Мариною и другие в подобном роде не мешают ему быть добрым – в доказательство тому служит песня о нем и Василии Казимировиче, помещенная в 1 томе «Московского сборника». В этой песне великий князь Владимир посылает Василия Казимировича отвезти дани и пошлины к Батыю-царю (позднейшая вставка). Батый-царь, не обращая внимания на принесенные дани и пошлины, спрашивает у Василия Казимировича: «Нет ли с ними умильна (умельца от слова: уметь) игрока поиграть в тавлеи вальящатые?» Добрыня садится играть с царем и скоро выиграл игру. Тогда царь Батый предлагает бороться с его татарами; Добрыня опять выходит; против Добрыни три бойца-татарина. «Батый царь, – говорит Добрыня, – как прикажешь ты мне бороться: со всеми ли вдруг или поодиночке?» – «Как хочешь, так и борись», – отвечает царь. Добрыня всех трех бросил о землю. Тогда Батый предлагает стрелять из лука. Добрыня опять выходит; Батый велит принести лук, Добрыня натягивает, лук ломается, Добрыня требует свой дорожный лук. Натянув его, он спрашивает: «Царь Батый, куда стрелять, по татарам или в чистое поле?» – «Куда хочешь», – отвечает царь. Но если царю Батыю все равно, то Добрыне не все равно; ему жалко стало стрелять по татарам, и он выстрелил в чистое поле по дубу. Стрела расшибла дуб:

Еще стрела не уходилася,

Залетела в пещеру белокаменную,

Убила змия троеглавого.

Скочили ребята на добрых коней,

Не дали ребята ни дани, ни пошлины;

Уезжали ребята в стольный Киев-град[7].

Мы видим здесь, что Добрыня щадит жизнь неверных врагов, хотя сам их царь дает ему позволение стрелять по ним.

Изгнание хана Батыги. Художник И. Я. Билибин

Однажды на пиру, во полупире, распотешился Владимир и сказал: «Не может ли кто из богатырей очистить дорогу прямоезжую до его любимого тестя, грозна короля Этмануйла Этмануйловича?» Для этого надобно вырубить чудь белоглазую, прекротить (укротить или уничтожить) сорочину долгополую, черкес пятигорских, калмыков с татарами, всех чукчей и алютор.

Втапоры большой за меньшего хоронится,

А от меньшего ему, князю, ответа нет.

Из скамьи богатырской выступает Добрыня Никитич.

Гой еси, сударь ты мой дядюшка,

Ласково солнце,

Владимир-князь!

Я сослужу службу дальную,

Службу дальную, заочную.

Добрыня берется все исполнить, выпивает поднесенную ему чару зелена вина в полтора ведра и турий рог меду сладкого в полтретья ведра и идет к матушке просить благословения великого. «Благослови меня, матушка!» – говорит он ей, —

«Дай мне благословение на шесть лет,

Еще в запас на двенадцать лет».

Мать говорит ему – как хороши ее простые слова:

На кого покидаешь ты молоду жену,

Молоду Настасью Никулишну?

Зачем же ты, дитятко, и брал за себя?

Что не прошли твои дни свадебные,

Не успел ты отпраздновать радости своей,

Да перед князем расхвастался в поход идтить.

«Что же мне делать и как же быть, сударыня-матушка, – отвечает Добрыня, – из чего же нас, богатырей, князю и жаловать?» Мать дает ему свое благословение великое. Добрыня идет прощаться с молодой женой:

Жди меня, Настасья, шесть лет,

Не дождешься – жди двенадцать,

Потом иди хоть за князя, хоть за боярина, —

Не ходи только за брата названого,

За молодого Алешу Поповича.

И поехал Добрыня. Ездит неделю, ездит другую и делает свое дело; рубит чудь белоглазую, сорочину долгополую и прочих:

Всяким языкам спуску нет.

Совершил Добрыня свой подвиг. Между тем прошло шесть, потом и двенадцать лет; «никто на Настасье не сватается». Посватался великий князь Владимир за Алешу Поповича. Настасья согласилась, и свадьба поехала к венцу. Въезжает в это время Добрыня в Киев и едет по улицам; старые люди переговаривают между собою:

Знать-де полетка соколиная,

Видать и поездка молодецкая:

Что быть Добрыне Никитичу.

Приехал Добрыня на свой двор, соскочил с коня, привязал его к дубовому столбу, к кольцу булатному. Некому встретить Добрыню; стара уже его матушка. Идет Добрыня в светлую гридню, молится Спасову образу, кланяется своей матушке. «Здравствуй, сударыня-матушка, – говорит он ей. – В доме ли женушка моя?»

На этот вопрос сына заплакала мать и сказала: «Чадо мое милое, твоя жена замуж пошла за Алешу Поповича. Они теперь у венца стоят». Ни слова Добрыня; идет показаться великому князю. В то время воротился Владимир от венца со свадьбою, и сели пировать за убранные столы. Добрыня приходит на пир, молится Спасову образу, кланяется князю и княгине и на все четыре стороны. «Здравствуй, Владимир-князь, – говорит он, – и с душой княгиней Апраксеевной.

Сослужил я, Добрыня, тебе, князю, службу заочную,

Съездил в дальны Орды немирным

И сделал дорогу прямоезжую

До твоего тестя любимого.

Я вырубил чудь белоглазую, прекротил сорочину долгополую, черкес, калмыков, татар, чукчей всех и алютор». – «Исполать тебе, добрый молодец! – сказал Владимир, – что служишь князю верою и правдою». Тогда Добрыня сказал:

Гой еси, сударь мой дядюшка,

Ласково солнце, Владимир-князь!

Не диво Алеше Поповичу —

Не диво князю Владимиру:

Хочет у жива мужа жену отнять.

Тогда засуетилась Настасья, хочет прямо прыгнуть к Добрыне и обесчестить столы. «Душка Настасья Никулишна!» – говорит ей Добрыня, —

Прямо не скачи, не бесчести столы;

Будет пора – кругом обойдешь.

Взял тогда Добрыня за руку жену и вывел из-за убранных столов; извинился перед князем Владимиром, да и Алеше Поповичу сказал такое слово:

Гой еси, мой названый брат,

Алеша Попович млад!

Здравствуй, женившись, да не с кем спать.

Нам известен весьма замечательный вариант этой прекрасной песни. В варианте многое изменено, иное добавлено. Первоначальной основой песни мы считаем помещенную в Сборнике Кирши Данилова, но, вероятно, и она дошла до нас не в настоящем своем виде; по крайней мере думаем, что в ней должны были находиться те добавления, которые встречаются в той же песне, в варианте, нам известном: изменения, в ней находящиеся, сами по себе прекрасны, но излагать подробно варианта этой песни мы не намерены, ибо недавно была она предложена читателям («Р‹усская› б‹еседа›», № 1) и, без сомнения, прочтена ими с заслуженным ею полным вниманием; укажем только на добавления и главные изменения.

Когда Добрыня прощается с женой и позволяет ей выйти хоть за князя, хоть за боярина, только не за Алешу Поповича, в варианте прибавлено так:

…хоть замуж иди

Хоть ты за князя, иль за боярина,

Иль за гостя за торгового,

Иль за мурзынку за татарина: —

Не ходи за Алешу за Поповича,

За бабьего пересмешничка,

За судейского перелестничка.

Эти слова, дополняя характер Алеши Поповича, объясняют, почему так он противен Добрыне. Сильному мужу, да и всякому мужчине в полном смысле этого слова, презрителен бабий пересмешник, забавляющий их своими пересмехами, или бабий шут. Судейский перелестник то же, что перелестник; слово прелесть употреблялось в смысле соблазна в древнем нашем языке; слово же лесть почти то же, что ложь. Здесь перелестник употреблено в древнем значении: перелестник судейский тот, кто перельщает (прельщает) судей, т. е. кто соблазняет их чем бы то ни было или обманывает; еще низкая черта Алеши, возмущающая чистую душу Добрыни. Как в одном этом отзыве Добрыни об Алеше оба богатыря живо и характерно обрисованы!

К числу добавлений можно отнести слова Добрыни, которыми заключается песня, помещенная в «Русской беседе». В песне (Сб[орник] К[ирши] Д[анилова]) сказано только: извинился князю Владимиру и сказал Алеше Поповичу и т. д.; здесь нет слов, сказанных Алеше Поповичу, но есть слова, сказанные Владимиру, которые могли быть и в песне древнего сборника, в них слышна насмешливая шутка, очень здесь уместная; вот эти слова Добрыни:

Кланяюсь я к себе на почестный пир;

У меня дело не пасеное,

Зелено вино не куренное

И пойлицо не вареное.

Песня во многом изменена. Добрыня едет не службу служить князю Владимиру, а погулять и поискать себе сопротивника; уезжает на двенадцать лет, жена идет замуж за Алешу, не дождавшись назначенного срока. Добрыню извещает об этом конь его. Добрыня падает коню в ноги и просит переставить домой (как хорошо это выражение!) через три часа с минутою. Конь исполняет его просьбу. Узнав от матери, что жена пошла замуж за Алешу, Добрыня идет на пир к Алеше, потихохоньку-посмирнехоньку, переодевшись, вероятно, ибо его там не узнают, идет с гуслями, играет два наигрыша; после второго наигрыша, в котором заключается намек на настоящее обстоятельство, жена догадывается и подносит ему чару зелена вина, которую Добрыня опоражнивает, берет жену за руку и говорит слова, выше нами приведенные. У Алеши на свадьбе Владимир тысяцким, а дружкой – Илья Муромец.

Добрыня Никитич и Алеша Попович. Из альбома «Русские былины и сказания про богатырей древне-киевского периода». Издание А. Каспари, 1894 г.

Песня Сборника К[ирши] Д[анилова] древнее и гораздо более совпадает с тоном и ходом остальных богатырских песен; в ней более древних приемов речи и оборотов языка, и мы, как сказали, считаем ее подлинною и основною. Впрочем, песня, признаваемая нами за вариант, также несомненно далекой древности, и сложена была, вероятно, вскоре за первой песней.

Удивительно и отрадно, что песня эта поется и что весь древний вид слова и поэзии живет неизменно в устах народа.

Алеша Попович и Еким Иванович

Алеша Попович родом из Ростова. Лицо совершенно иного нрава. Этот богатырь – хитрый плут, берет обманом и скоро готов на худое дело. В песнях, не вошедших сюда, он упоминается как бессовестный соблазнитель. Но с Алешей Поповичем есть другой богатырь, Еким Иванович. Еким Иванович – это страшная, но смирная и безответная сила, всегда находящаяся в услугах у других богатырей. Он гораздо сильнее Алеши Поповича, но как будто сам этого не знает; в дело сам собой он без крайности не пускается, а спрашивает у Алеши, как он велит. Сам Дунай берет его с собою, предпочитая целой дружине. Алеше Поповичу он очень выгоден; он пользуется Екимом как верным мечом, который никогда не подумает присвоивать себе своих подвигов; Еким – его работник не только в деле военном: он заботится и о конях, пускает их в луг, поит. Еким полезен Алеше, когда нужно прочитать что-нибудь: Алеша не знает грамоты, Еким, напротив, грамоте учен. Не имеет ли какого-нибудь соотношения с этим богатырем поговорка Еким-простота? – Алеша Попович упоминается часто в песнях; но одна посвящена собственно ему:

Из славного Ростова, красна города,

Как два ясны соколы вылетывали,

Выезжали два могучие богатыря:

Что по имени Алешенька Попович млад,

А со молодым Екимом Ивановичем.

Они ездят, богатыри, плечо о плечо,

Стремяно в стремяно богатырское.

Ничего не наехали в чистом поле богатыри, не видали ни птицы перелетной, ни зверя прыскучего; они наехали в чистом поле только на три широкие дороги; между трех дорог лежит горюч камень, а на камне подпись. «Братец Еким Иванович, – говорит Алеша, – ты в грамоте поученый человек, посмотри, что на камне подписано». Еким соскочил с коня и прочел. Три дороги были расписаны на камне: одна – в Муром, другая – в Чернигов, третья – в Киев, ко ласковому князю Владимиру. «Которой дорогой изволишь ехать, братец Алеша Попович?» – спрашивает Еким. «Лучше нам ехать к Киеву, ко ласковому князю Владимиру», – отвечает Алеша. Богатыри поворотили добрых коней и поехали к Киеву. Не доехав до Сафат-реки, они остановились покормить коней на зеленых лугах и расставили два белые шатра. Алеша лег опочив держать. Спустя немного времени, стреножив коней и пустив их на зеленый луг, лег и Еким в свой шатер отдыхать. Прошла осенняя ночь. Рано встает Алеша, умывается утренней зарей (росой на заре), утирается белой ширинкой, на восток молится Богу. Скоро сходил за конями Еким Иванович, сводил их попоить на Сафат-реку, и Алеша приказал ему скорее седлать коней. Богатыри собираются продолжать путь свой к Киеву, тут приходит к ним калика перехожий (странник, как говорит теперь народ). «Удалые молодцы, – говорит он им, – я видел Тугарина Змеевича; в вышину он трех сажен, промежу плеч косая сажень, промежу глаз калена стрела,

Конь под ним – как лютый зверь;

Из хайлища пламень пышет,

Из ушей дым столбом стоит».

«Братец, калика перехожий, – пристал к нему Алеша, —

Дай мне платье каличье,

Возьми мое богатырское;

Дай мне твою подорожную шелепугу».

Калика не отказывает. Они меняются платьем. Алеша берет шелепугу в пятьдесят пуд (другая была в тридцать) и идет на Сафат-реку. Тугарин завидел его, заревел зычным голосом; дрогнула зеленая дуброва. Алеша Попович едва жив идет; Тугарин спрашивает Алешу: «Калика перехожий! Где видел, где слышал ты про молодого Алешу? Я бы его копьем заколол и огнем спалил». – «Тугарин Змеевич, – отвечает Алеша, прикинувшись каликою, – подъезжай поближе ко мне; я не слышу, что ты говоришь». – Тугарин подъехал; Алеша поравнялся с ним, ударил его шелепугой по голове и расшиб ему голову. Упал Тугарин; Алеша вскочил ему на черную грудь, и Тугарин взмолился: «Калика перехожий! Не ты ли Алеша Попович? Если ты, то побратаемся!» Алеша не поверил врагу, отрезал ему голову, снял с него цветное платье, надел на себя, сел на его коня и поехал к своим белым шатрам. Еким Иванович и калика перехожий увидали едущего Алешу, не узнали, в испуге вскочили на коней и поскакали к Ростову. Нагоняет их Алеша. Тогда Еким обернулся и, думая, что за ними скачет Тугарин, выхватил боевую палицу в тридцать пуд и кинул в Алешу позадь себя; палица угодила в грудь, вышибла Алешу из седла, и упал он на землю. Еким соскочил с коня, кинулся к врагу, чтоб распороть ему грудь (обыкновенный прием у всех богатырей), и увидал на груди его золотой крест. Тогда догадался Еким, заплакал и сказал калике: «По грехам случилось надо мною: я убил своего брата названого». Стал Еким с каликой трясти и качать Алешу, дали ему заморского питья, – и Алеша встал здоровым. Он обменялся опять с каликой платьем. Уложили в чемодан платье Тугариново, сели на коней, и все поехали к Киеву, к ласкову князю Владимиру. Приехали в Киев на княжеский двор, соскочили с коней, привязали их к дубовым столбам и пошли в светлые гридни.

Молятся Спасову образу

И бьют челом, поклоняются

Князю Владимиру и княгине Апраксеевне,

И на все четыре стороны.

Князь Владимир говорит им: «Добрые молодцы! Скажите, как вас по имени зовут: по имени можно вам дать место, по отечеству можно пожаловать». – «Меня, государь, – отвечает Алеша, – зовут Алешею Поповичем; я из Ростова, сын старого попа соборного». – «Алеша Попович, – говорит ему Владимир, обрадовавшись, – садись по отечеству в большое место, в передний уголок; в другое место богатырское, в дубовую скамью против меня; в третье – куда сам захочешь». Итак, Владимир дает ему у себя три места, из которых первое по отечеству, по отцовской чести, а второе по личным заслугам, и, наконец, в-третьих – право сесть где угодно; Алеша воспользовался этим правом, не сел в первые два места, а сел с своими товарищами на полатный брус. Спустя немного времени двенадцать богатырей несут на доске из красного золота Тугарина Змеевича и посадили его в большое место. Подле Тугарина сидела княгиня Апраксеевна. Итак, Тугарин ожил; это ничего, это в песнях сплошь да рядом; но как он явился на пиру у князя Владимира? Это появление несколько странно; но, во-первых, оно, вероятно, объясняется в самих песнях, мы не имеем их, по крайней мере до сих пор, во всей полноте; может быть, Тугарин был прежде знаком Владимиру. Во-вторых, в открытые палаты князя Владимира, на пир его, всем открытый, мог явиться всякий, тем более богатырь; следовательно, и Тугарин. Продолжаем рассказ. Догадливые повара понесли яства сахарные и питья медвяные заморские. Гости стали пировать. Тугарин нечестно (не почтительно, не с уважением) хлеба ест; мечет за щеку по целой ковриге, а ковриги монастырские; нечестно он и пьет: отхлестывает по целой чаше в полтреть ведра; смотрит Алеша с своего полатного бруса и говорит:

«Ласковый Владимир князь!

Что у тебя за болван пришел?

Что за дурак неотесанный?

Нечестно у князя за столом сидит,

Насмехается тебе, князю.

А у моего сударя-батюшки

Была собачища старая,

Насилу таскалась по подстолью,

И подавилась костью та собака;

Я схватил ее за хвост да бросил под гору:

Тугарину то же от меня будет».

Почернел Тугарин при этих словах, как осенняя ночь; стал светел Алеша, как светлый месяц. Опять понесли кушанья повара и принесли белую лебедь. Княгиня стала резать белую лебедь, обрезала левую руку, завернула рукавчиком, опустила под стол и сказала: «Княгини, боярыни! Или мне резать лебедь, или смотреть на милую жизнь мою, на молодого Тугарина Змеевича». А Тугарин взял белую лебедь и всю вдруг проглотил, да еще тут же ковригу монастырскую. Заговорил опять Алеша на полатном брусу:

«Ласковый Владимир князь!

Что у тебя за болван сидит?

Что за дурак неотесанный?

Нечестно за столом сидит,

Нечестно хлеба с солью ест:

По целой ковриге за щеку мечет

И целу лебедушку вдруг проглотил;

У моего сударя-батюшки,

У Федора, попа Ростовского,

Была коровища старая,

Насилу по двору таскалася;

Забилась она на поварню к поварам,

Выпила чан пресной браги, да с него и лопнула;

Я взял ее за хвост да бросил под гору;

Тугарину то же от меня будет».

Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Иллюстрация из «Книги былин» изд. А. Д. Ступина, 1893 г.

Потемнел опять Тугарин, как ночь осенняя, выхватил булатное чингалище и бросил в Алешу. Алеша был верток и увернулся от удара, чингалище подхватил Еким Иванович и сказал Алеше: «Сам в него бросаешь или мне велишь?» – «Сам не бросаю и тебе не велю, – говорит Алеша, – завтра я с ним переведаюсь. Я бьюсь с ним о великий заклад: не о сте, не о тысяче рублей, а об своей буйной голове». Вскочили на ноги, услыхав эти слова, князья и бояре, все спешат принять участие в закладе, все уверены в победе Тугарина, все за него держат большие деньги. Один владыка Черниговский держит за Алешу. Тугарин вышел вон, сел на коня и поднялся на крыльях бумажных летать под небесами. Вскочила княгиня и стала пенять Алеше, что не дал посидеть милому другу. Не стал ее слушать Алеша, поднялся с товарищами и вышел вон. Они сели на коней, приехали на Сафат-реку и, пустивши коней в зеленые луга, легли спать. Алеша не спал всю ночь и со слезами молился Богу: «Создай, Боже, тучу грозную, тучу с градом и дождем».

Алешины молитвы доходны ко Христу; дает Господь Бог тучу с градом и дождем, замочило у Тугарина бумажные крылья, и упал он, как собака, на землю. Еким пришел к Алеше и сказал, что видел Тугарина на земле. Алеша скоро снарядился, сел на коня, взял одну острую саблю и поехал к Тугарину. Увидал Тугарин Алешу и заревел зычным голосом: «Молодой Алеша Попович! Хочешь ли, я спалю тебя огнем? Хочешь, конем стопчу или копьем заколю?» – «Молодой Тугарин Змеевич! – отвечает Алеша. – Ты бился со мной о великий заклад драться один на один, а за тобой теперь силы и сметы нет на меня, на Алешу». Тугарин оглянулся назад; в то время Алеша подскочил и срубил ему голову: упала голова на землю, как пивной котел. Алеша соскочил с коня, отвязал чембур, проколол уши у головы Тугарина, привязал к коню и привез в Киев на княженецкий двор; середи двора бросил он голову. Князь Владимир увидал Алешу, повел его в светлые гридни, посадил за убранные столы, и пошел пир для Алеши Поповича. Середи пира сказал Владимир своему гостю: «Молодой Алеша Попович! Ты дал мне свет в один час. Живи в Киеве, служи мне, князю Владимиру, я стану тебя вдоволь жаловать». Алеша не ослушался и стал служить князю верою и правдою. Но княгиня бранила Алешу, что он разлучил ее с милым другом, с молодым Тугарином Змеевичем.

Алеша Попович и Тугарин Змеевич. Художник Н. Н. Каразин

Вот единственный славный подвиг, совершенный богатырем Алешею Поповичем, единственный, о котором упоминают наши песни; в этой песне как будто воздается возможная честь Алеше, но и здесь правдивое народное слово выставляет Алешу в настоящем свете, таким, каков он есть: оба раза, как видим, победа досталась ему по милости обмана, конечно дерзкого. В оба раза не решился он выступить на открытый честный бой. Добрый и всегда послушный Еким, который сшиб по ошибке Алешу с коня, очевидно его сильнее. Впрочем, в дерзости у Алеши нет недостатка. Хотя в песнях не сохранилось об Алеше еще какого-нибудь рассказа, но песни во многих местах дополняют его характер. Так, Добрыня (см. выше), уезжая, позволяет жене своей выйти, после известного срока, за кого ей угодно, хоть за татарина, только не за Алешу, за бабьего пересмешника – выражение очень меткое и выказывающее все презрение истинного мужчины к такого рода людям. Кроме того, тут же называется он судейским перелестником, соблазнителем, подкупающим судей, следовательно, человеком безнравственным. Так в прекрасной песне «Сорок калик со каликою», напоминающей отчасти Иосифа Прекрасного и Пентефрию, Алеша выступает с очень невыгодной стороны. Сорок калик со каликою из Боголюбова монастыря идут на богомолье в Иерусалим; близ Киева встречают они князя Владимира, который охотится за зверями и птицами; с князем Добрыня. Калики просят у князя святую милостыню. «Мне нечего вам дать, – отвечает Владимир, – я здесь потешаюсь охотою, а ступайте вы в Киев к княгине». Калики приходят и просят у княгини милостыни. Княгиня их угощает. Калики собираются в путь и просят наделить их в дорогу золотом. Но у княгини не то на разуме. Атаман калик ей очень понравился, и она посылает Алешу Поповича (как видно, он уже в ладах с княгинею) уговорить атамана прийти к ней посидеть в долгий вечер, поговорить забавные речи. Алеша стал уговаривать, но не уговорил Алеша благочестивого атамана и получил отказ. Княгиня осердилась и послала Алешу прорезать суму у атамана и положить туда серебряную чарочку, которую князь пьет на приезде. Алеша исполнил поручение и зашил гладко суму; как только пошли калики, не простившись с княгиней, она послала Алешу в погоню за ними. Он нагнал их.

Алеша Попович. Художник А. П. Рябушкин

У Алеши вежство не рожденное (не природное), —

говорит песня. Он до того дошел в своей наглости, что, зная все дело, завел ссору с каликами, начал ругать их ворами и разбойниками: «Вы-то, калики, бродите по крещеному миру, что украдете, своим зовете; обокрали вы княгиню». Калики не дали ему себя обыскивать, и Алеша, поворчав, поехал к Киеву. В то время как приехал Алеша, приехал с охоты и Владимир, и с ним Добрыня. Княгиня посылает Добрыню за каликами. Добрыня, не знающий ничего об этом деле, не ослушался на сей раз княгини, поехал и настиг калик в чистом поле.

У Добрыни вежство рожденное (природное) и ученое.

Он соскочил с коня, сам бьет челом и просит атамана, чтоб он не навел на гнев князя Владимира:

Прикажи обыскать калики перехожие,

Нет ли промежу вас глупого?

Калики исполняют его просьбу.

Мы не рассказываем всей это прекрасной песни, ибо она не относится к нашей задаче, т. е. к песням собственно богатырским. Мы взяли из нее, что нужно было нам для определения характера Алеши. Здесь ярко обрисован Алеша, грубый и бесчестный, и тем ярче, что рядом с ним честный и вежливый Добрыня. Вспомним также, что Илья Муромец[8] не хочет, чтобы Алеша шел драться с козарским богатырем, ибо Алеша корыстолюбив, заглядится на золото и серебро и будет побит. Наконец, в двух неизданных песнях, находящихся в знаменитом драгоценном собрании русских песен П. В. Киреевского, Алеша является как бессовестный соблазнитель. Илья Муромец, встретив девицу, обманутую Алешей, говорит: «Я не знал прежде того, а то бы я с Алешей переведался и снес бы я Алеше буйную голову».

Итак, лицо Алеши Поповича очерчено очень явственно, очень живо и полно; очень верно сохранена характеристика дерзкого и ловкого обманщика, но вовсе не храброго воина, бабьего пересмешника и вместе готового на всякое худое дело.