Джорджия Хантер

День, когда мы были счастливы

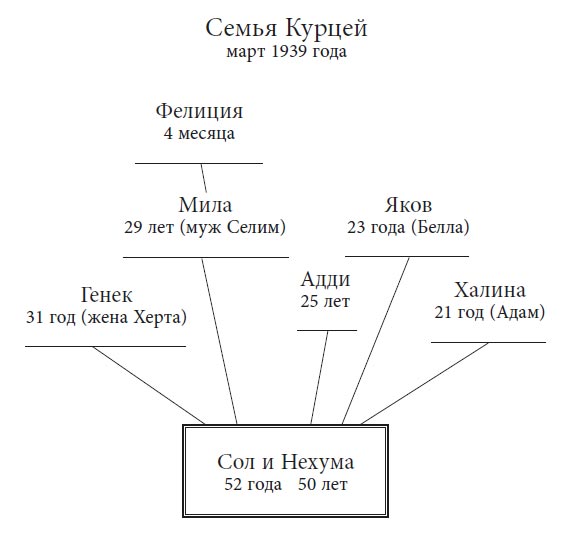

Моему дедушке Адди, с любовью и изумлением.

И моему мужу Роберту, от всего сердца.

Основано на реальных событиях

К концу Холокоста из трех миллионов польских евреев было уничтожено девяносто процентов. Из тридцати с лишним тысяч евреев, которые проживали в Радоме, уцелело меньше трехсот.

Часть первая

Глава 1

Адди

Париж, Франция

начало марта 1939 года

Он не планировал не спать всю ночь. Собирался уйти из «Гранд-Дюк» около полуночи и урвать несколько часов сна на Северном вокзале перед отправлением поезда до Тулузы. А теперь – он бросил взгляд на часы – почти шесть утра.

Это все Монмартр. Джаз-клубы и кабаре, толпы парижан, молодых и дерзких, которым ничто, даже угроза войны, не может испортить настроение. Это опьяняет. Он допивает коньяк и встает, борясь с искушением остаться еще на один, последний сет; наверняка есть поезд и позже. Но он думает о письме в кармане пальто, и дыхание перехватывает. Надо идти. Он берет пальто, шарф и кепку, прощается со спутниками и пробирается к выходу между столиками, еще наполовину занятыми посетителями, которые курят «Житан»[1] и покачиваются под песню Билли Холидей[2] Time on My Hands.

Когда двери за ним закрываются, Адди глубоко вдыхает, наслаждаясь свежим воздухом, сырым и прохладным. Иней на рю Пигаль начинает таять, и камни мостовой переливаются всеми оттенками серого под небом уходящей зимы. Чтобы успеть на поезд, придется поторопиться. Поворачиваясь, он украдкой бросает взгляд на свое отражение в витрине клуба: на него смотрит молодой человек приличного вида, несмотря на бессонную ночь. Уверенная поза, брюки высоко на талии, по-прежнему подвернутые и отутюженные, темные волосы зачесаны назад, как ему нравится, аккуратно, без пробора. Обернув шарф вокруг шеи, он направляется к вокзалу.

В других частях города улицы, наверное, еще тихие и пустынные. Большинство закрывающих витрины решеток не откроются до полудня. Некоторые, чьи владельцы сбежали в сельскую местность, не откроются вовсе. «Закрыто на неопределенный срок» – гласят таблички в витринах. Но здесь, на Монмартре, суббота плавно перешла в воскресенье, и на оживленных улицах полно художников и танцоров, музыкантов и студентов. Они вываливаются из клубов и кабаре, смеются и ведут себя так, будто ничто в мире их не волнует. Адди опускает подбородок в воротник пальто и поднимает глаза как раз вовремя, чтобы не налететь на девушку в платье из серебристой парчи.

– Извините, мсье, – покраснев, улыбается она из-под желтого берета с пером.

Певица, догадывается Адди. Неделю назад он завел бы с ней разговор.

– Здравствуйте, мадмуазель, – кивает он, не останавливаясь.

Адди заворачивает на рю Виктор Массе, где около круглосуточной закусочной «Митчеллс» уже начинает собираться очередь. От аромата жареной курицы в животе бурчит. Сквозь стеклянную дверь ресторана видны посетители, болтающие над дымящимися кружками с кофе и тарелками с плотным американским завтраком. «В другой раз», – говорит он себе, направляясь на восток, к вокзалу.

Едва поезд отъезжает от станции, Адди достает из кармана письмо. Поскольку оно пришло вчера, он читал его уже раз шесть и не может думать ни о чем другом. Он проводит пальцами по адресу отправителя: «Польша, г. Радом, ул. Варшавская, 14».

Адди явственно видит свою маму: вот она сидит с ручкой за письменным столом из атласного дерева[3], и солнце освещает ее круглый подбородок. Он даже не представлял, что будет так сильно скучать по ней, когда шесть лет назад уезжал из Польши во Францию. Тогда ему было девятнадцать и он всерьез подумывал остаться в Радоме, чтобы быть рядом с семьей и сделать карьеру на музыкальном поприще. Он сочинял музыку еще с подросткового возраста и не представлял лучшего занятия, чем проводить дни за клавишами, сочиняя песни. Именно мама убедила его послать заявление в престижный Политехнический институт Гренобля, а когда его приняли, она же настояла, чтобы он поехал.

– Адди, ты прирожденный инженер, – сказала она, напомнив, как в семилетнем возрасте он разобрал старый радиоприемник, рассыпал детали по обеденному столу и снова собрал его, как новенький. – Занимаясь музыкой, много не заработаешь. Я знаю, что это твоя страсть. У тебя талант, развивай его. Но сначала получи образование.

Адди понимал, что мама права, поэтому отправился в университет, пообещав вернуться домой после окончания обучения. Но как только он покинул провинциальный Радом, ему открылась новая жизнь. Через четыре года он получил диплом и предложение хорошо оплачиваемой работы в Тулузе. У него были друзья по всему миру: в Париже, Будапеште, Лондоне, Новом Орлеане. У него появились новые взгляды на искусство и культуру, он пристрастился к паштету фуа-гра и мягкому совершенству свежеиспеченного круассана. У него была собственная квартира (хоть и малюсенькая) в самом сердце Тулузы, и он мог позволить себе роскошь вернуться в Польшу, когда пожелает, что он и делал по меньшей мере два раза в год: на Рош ха-Шана и Песах[4]. Свои выходные он проводил на Монмартре – районе, настолько насыщенном музыкальными талантами, что для местных жителей вполне в порядке вещей пропустить стаканчик с Коулом Портером в «Хот клаб», наблюдать за импровизацией Джанго Рейнхардта в «Бриктопс» или, что довелось Адди лично, с восторгом смотреть, как Жозефина Бейкер[5] танцует фокстрот на сцене в «Зеллис» с гепардом в бриллиантовом ошейнике. Адди не помнил, когда еще в жизни испытывал большее вдохновение – настолько, что начал задумываться, каково будет переехать в Соединенные Штаты, родину великих, колыбель джаза. Возможно, в Америке, мечталось ему, он сможет попытать счастье и добавить к современному канону собственные произведения. Это было соблазнительно, но означало еще большее расстояние между ним и семьей.

Адди вытряхивает мамино письмо из конверта, и по его позвоночнику пробегает дрожь.

«Дорогой Адди, спасибо за письмо. Нам с папой понравилось описание оперы во дворце Гарнье[6]. У нас все хорошо, хотя Генек все еще в ярости из-за понижения в должности, и я его не виню. Халина такая же, как всегда, такая вспыльчивая, что я часто боюсь, как бы она не взорвалась. Мы ждем, когда Яков объявит о помолвке с Беллой, но ты же знаешь своего брата, его нельзя торопить! Я с удовольствием провожу дни с малышкой Фелицией. Жду не дождусь, когда ты с ней познакомишься, Адди. У нее начали расти волосы – ярко-рыжие! Когда-нибудь она проспит всю ночь. Бедняжка Мила совершенно измотана. Я повторяю ей, что дальше будет легче».

Адди переворачивает письмо и меняет положение. На этом месте мамин тон мрачнеет.

«Должна сказать, дорогой, что за последний месяц кое-что изменилось. Ротштайн закрыл свой металлургический завод – трудно поверить, после почти пятидесяти лет в бизнесе. Косман тоже перевез семью и торговлю часами в Палестину, после того как его магазин разгромили. Адди, я передаю эти новости не для того, чтобы ты волновался, просто мне кажется неправильным скрывать это от тебя. Что подводит меня к главной цели этого письма: мы с папой считаем, что на Песах тебе лучше остаться во Франции и повременить с визитом к нам до лета. Мы будем ужасно скучать, но считаем опасным путешествовать сейчас, особенно через Германию. Пожалуйста, Адди, подумай об этом. Дом никуда не денется – мы будем здесь. А пока что посылай нам новости, когда сможешь. Как продвигается новая мелодия?

С любовью, мама».

Адди вздыхает, снова пытаясь осознать написанное. Он слышал, что магазины закрываются, что еврейские семьи переезжают в Палестину. Мамины новости не стали для него неожиданностью. Его тревожит ее тон. До этого она упоминала, как все вокруг начало меняться – она была вне себя, когда Генека лишили юридической степени, – но в большинстве своем письма Нехумы были бодрыми и жизнерадостными. Еще в прошлом месяце она спрашивала, пойдет ли он с ней на концерт Монюшко в Большой театр в Варшаве[7], и рассказывала про ужин, которым они с Солом наслаждались у Вержбицкого на свою годовщину, как Вержбицкий лично приветствовал их при входе и предложил приготовить для них что-нибудь особенное, не указанное в меню.

Это письмо другое. Адди понимает, что его мама напугана.

Он качает головой. Ни разу за свои двадцать пять лет он не видел, чтобы Нехума чего-то боялась. И ни разу ни он, ни его братья и сестры не пропустили Песах в Радоме. Для мамы нет ничего важнее семьи, а теперь она просит его остаться в Тулузе. Поначалу Адди убедил себя, что она преувеличивает. Но так ли это?

Он смотрит в окно на знакомый французский пейзаж. Из-за облаков проглядывает солнце, в полях появляются робкие намеки на весенние цветы. Мир выглядит безобидным, как всегда. И тем не менее материнское предостережение поколебало его уверенность, выбило из равновесия.

Закрыв глаза, Адди вспоминает свой последний приезд домой в сентябре в поисках подсказки, чего-то, что он мог пропустить. Отец сыграл свою еженедельную партию в карты в компании приятелей-торговцев – евреев и поляков – под фреской с белым орлом на потолке аптеки Подворского. Отец Кроль, священник из церкви святого Бернадина и почитатель Милиного таланта, зашел послушать ее игру на рояле. На Рош ха-Шана кухарка испекла халу[8] в медовой глазури и Адди допоздна слушал Бенни Гудмена[9], пил Кот-де-Нюи и смеялся с братьями. Даже Яков, как обычно замкнутый, отложил свою фотокамеру и присоединился к веселью. Все казалось относительно нормальным.

У Адди вдруг пересыхает в горле. Что, если подсказки были, но он не обратил на них внимания? Или еще хуже: что, если он не заметил их просто потому, что не хотел замечать?

Мысленно он возвращается к свеженарисованной свастике, которую видел на стене сада Годуи в Тулузе. К тому дню, когда подслушал, как его начальники в инженерной фирме шептались, считать ли его обузой, – они думали, что он не слышит. К магазинчикам, которые закрываются по всему Парижу. К фотографиям во французских газетах после ноябрьской «Хрустальной ночи»[10]: разбитые витрины, сожженные дотла синагоги, тысячи бегущих из Германии евреев, которые везут на тачках ночники, картошку и своих стариков.

Конечно, все признаки были налицо. Но Адди не придал им значения, отмахнулся. Он сказал себе, что в граффити нет никакого вреда; если он потеряет работу, то найдет новую; события в Германии, хоть и тревожные, происходят за границей и не выйдут за ее пределы. Однако теперь, держа в руках мамино письмо, он с пугающей ясностью видит предупреждения, которые предпочел игнорировать.

Адди открывает глаза, его тошнит от понимания: «Тебе следовало вернуться домой много месяцев назад».

Он складывает письмо обратно в конверт и убирает его в карман пальто. Он напишет маме. Как только доберется до своей квартиры в Тулузе. Напишет, чтобы она не волновалась, что он приедет в Радом, как и планировалось, что теперь он хочет быть с семьей больше, чем когда-либо. Напишет, что новая мелодия пишется хорошо и что ему не терпится сыграть для нее. Эта мысль немного успокаивает, он представляет себя за клавишами родительского «Стейнвея», в кругу семьи.

Адди бросает еще один взгляд на безмятежную сельскую местность. Завтра он купит билет на поезд, выправит проездные документы, соберет вещи. Он не станет ждать Песах. Начальник будет недоволен, что он уедет раньше намеченного, но Адди плевать. Важно только, что через несколько коротких дней он будет на пути домой.

15 марта 1939 года. Через год после аннексии Австрии Германия вторгается в Чехословакию. На следующий день, почти не встретив сопротивления, Гитлер провозглашает в Праге Протекторат Богемии и Моравии. Благодаря этой оккупации Рейх получает не только территорию, но и квалифицированную рабочую силу, а также солидную огневую мощь в виде производимого в этих регионах оружия, достаточную, чтобы вооружить почти половину вермахта на тот момент.

Глава 2

Генек

Радом, Польша

18 марта 1939 года

Генек поднимает подбородок, и струйка дыма из его рта устремляется к выложенному серой плиткой потолку бара.

– Последняя партия, – объявляет он.

Сидящий напротив Рафал смотрит ему в глаза.

– Так быстро? – он затягивается собственной сигаретой. – Твоя жена пообещала что-то особенное, если ты придешь домой не слишком поздно?

Рафал подмигивает, выдыхая. Херта ужинала вместе со всеми, но ушла рано.

Генек смеется. Они с Рафалом дружат с начальной школы. Тогда, склонившись над подносами с обедом, они обсуждали, кого из одноклассниц пригласить на школьный бал в конце года или кого они предпочли бы увидеть обнаженной: Эвелин Брент или Рене Адоре. Рафал знает, что Херта не похожа на девушек, с которыми Генек встречался раньше, но любит дразнить его, когда Херты нет рядом. И Генек его не винит. До встречи с Хертой женщины были его слабостью (карты и сигареты тоже, если уж начистоту). Голубоглазый, с ямочками на щеках и неотразимым голливудским шармом, после двадцати он наслаждался ролью самого желанного холостяка Радома. В то время он вовсе не возражал против внимания. Но потом появилась Херта, и все изменилось. Теперь все по-другому. Она другая.

Что-то задевает икру Генека под столом. Он смотрит на сидящую рядом молодую женщину.

– Жалко, что ты уходишь, – говорит она, заглядывая ему в глаза.

Клара – Генек только сегодня с ней познакомился. Нет, Кара. Он не помнит. Она подруга жены Рафала, приехала из Люблина. Она лукаво улыбается уголком губ, мысок ее оксфорда[11] все еще упирается ему в ногу.

В прошлой жизни он мог бы остаться. Но флирт Генеку больше не интересен. Он улыбается девушке, немного жалея ее.

– На самом деле, мне пора, – говорит он, кладя карты на стол.

Он тушит свой «Мурад»[12], оставляя окурок торчать в переполненной пепельнице, словно кривой зуб, и встает.

– Джентльмены, леди, всегда рад. До встречи. Ивона, – добавляет он, обращаясь к жене Рафала, и кивает на друга, – следи, чтобы он не попал в беду.

Ивона смеется. Рафал снова подмигивает. Генек салютует двумя пальцами и идет к выходу.

Мартовская ночь на редкость холодна. Генек сует руки в карманы пальто и быстро шагает в сторону Зеленой улицы, предвкушая возвращение домой, к любимой женщине. Каким-то образом он понял, что Херта – его девушка, как только увидел ее два года назад. Он до сих пор ясно помнит те выходные. Они катались на лыжах в Закопане – курортном городке в долине гор Татры. Ему было двадцать девять, Херте – двадцать пять. Они случайно оказались на одном сиденье подъемника, и уже на десятой минуте поездки к вершине Генек в нее влюбился. Сначала в ее губы, потому что они были полными и в форме сердечка, и это все, что он мог видеть между светло-кремовой вязаной шапочкой и шарфом. Сыграл роль и ее немецкий акцент, из-за которого Генеку приходилось прислушиваться к ней так, как он не привык, и непринужденная улыбка, и то, как на полпути к горе она запрокинула голову, закрыла глаза и сказала:

– Разве можно не любить запах сосны зимой?

Генек рассмеялся, на мгновение подумав, что она шутит, но понял, что это не так. Ее искренность вызывала у него восхищение, как и ее нескрываемая любовью к природе и умение видеть красоту в самых простых вещах. Генек последовал за ней вниз по склону, стараясь не слишком думать о том, что она катается в сто раз лучше, затем пристроился рядом с ней в очереди на подъемник и пригласил на ужин. Когда Херта засомневалась, он улыбнулся и сказал, что уже оплатил конные сани. Она засмеялась и, к восторгу Генека, согласилась на свидание. Через полгода он сделал ей предложение.

Войдя в квартиру, Генек с радостью замечает свет под дверью спальни. Херта лежит в кровати с любимым томиком стихов Рильке на коленях. Она родилась в Бельско, городе в западной Польше, большая часть населения которого говорила на немецком. Теперь она редко разговаривает на родном языке, но с удовольствием читает на нем, особенно поэзию. Она, похоже, не замечает, когда Генек входит в комнату.

– Должно быть, захватывающее стихотворение, – поддразнивает он.

– Ой! – поднимает глаза Херта. – Я не слышала, как ты пришел.

– Я волновался, что ты будешь спать, – улыбается Генек.

Он снимает пальто и бросает его на спинку стула, дышит на руки, чтобы согреть их.

Херта улыбается и кладет книгу на грудь, заложив пальцем страницу.

– Ты вернулся намного раньше, чем я думала. Проиграл все деньги? Тебя выгнали?

Генек снимает ботинки и блейзер, расстегивает манжеты рубашки.

– Вообще-то, я выиграл. Сегодня хороший вечер. Просто скучно без тебя.

В бледно-желтой сорочке, с глубоко посаженными глазами, идеальными губами и рассыпавшимися по плечам темно-русыми волосами, на фоне белого белья Херта выглядит явившейся из сна, и Генек снова напоминает себе, как безмерно ему повезло ее найти. Он раздевается до нижнего белья и забирается к ней в кровать.

– Я скучал по тебе, – говорит он, опираясь на локоть и целуя ее.

Херта облизывает губы.

– Твой последний напиток, дай угадаю… «Биша».

Генек кивает, смеется и снова целует ее. Их языки встречаются.

– Любимый, нам надо быть осторожнее, – шепчет Херта, отстраняясь.

– Разве мы не всегда осторожны?

– Просто… то самое время.

– Ох, – говорит Генек, наслаждаясь ее теплом, сладким цветочным ароматом шампуня на ее волосах.

– Было бы глупо допустить это сейчас, – добавляет Херта, – как ты считаешь?

Несколько часов назад за ужином они с друзьями разговаривали об угрозе войны, о том, как легко Австрия и Чехословакия упали в руки Рейха и какие изменения начались в Радоме. Генек громко возмущался своим понижением до помощника в юридической конторе и грозился переехать во Францию.

– По крайней мере там, – кипятился он, – я смогу использовать свою степень.

– Не уверена, что во Франции тебе будет лучше, – сказала Ивона. – Фюрер теперь нацеливается не только на немецкоговорящие территории. Что, если это только начало? Что, если Польша следующая?

На миг за столом воцарилась тишина.

– Невозможно, – нарушил ее Рафал, пренебрежительно мотнув головой. – Он может попытаться, но ему не дадут.

– Польская армия никогда этого не допустит, – согласился Генек.

Теперь он вспоминает, что во время этого разговора Херта извинилась и ушла.

Конечно, его жена права. Им следует быть осторожными. Было бы неразумно и безответственно привести ребенка в мир, который кажется настораживающе близким к краху. Но лежа так близко к Херте, Генек не может думать ни о чем, кроме ее кожи, изгиба ее бедра рядом с его. Ее слова, словно крошечные пузырьки из последнего бокала шампанского, поднимаются от ее губ и растворяются где-то у него в горле.

Генек целует ее в третий раз, и Херта закрывает глаза. «Она не на полном серьезе», – думает он и тянется через нее к выключателю, ощущая под собой ее мягкость. Комната погружается в темноту, и он скользит ладонью под ее сорочку.

– Холодный! – визжит Херта.

– Прости, – шепчет он.

– Генек…

Он целует ее скулу, мочку уха.

– Война, война, война. Я уже устал от нее, а она даже не началась.

Он проходится пальцами по ее ребрам вниз к талии.

Херта вздыхает, потом хихикает.

– Вот что я думаю, – добавляет Генек, округляя глаза, словно на него только что снизошло озарение. – А если войны не будет? – он недоверчиво качает головой. – Мы зря будем отказывать себе. И Гитлер, мелкий ублюдок, выиграет.

Он сверкает улыбкой.

Херта проводит пальцем по его щеке.

– Эти ямочки меня погубят, – качает она головой. Улыбка Генека становится шире, и Херта кивает. – Ты прав, – неохотно соглашается она. – Это было бы трагедией.

Ее книга с глухим стуком падает на пол, и Херта поворачивается на бок лицом к мужу.

– Bumsen den krieg[13].

Генек смеется.

– Согласен. К черту войну, – говорит он, накрывая их обоих одеялом с головой.

Глава 3

Нехума

Радом, Польша

4 апреля 1939 года, Песах

Нехума сервировала стол лучшим фарфором и приборами, расставив каждый как полагается на белой кружевной скатерти. Сол сидит во главе стола, держа в одной руке старенькую Агаду[14] в кожаном переплете, а в другой – начищенный серебряный бокал для кидуша[15]. Он прочищает горло и поднимает взгляд на знакомые лица за столом.

– Сегодня мы чтим самое важное: нашу семью и наши традиции.

Его глаза, обычно окруженные морщинками от смеха, серьезны.

– Сегодня, – продолжает он спокойным баритоном, – мы отмечаем праздник мацы[16], время нашего освобождения. – Он смотрит на свой текст. – Аминь.

– Аминь, – вторят остальные и выпивают вино.

По кругу передается бутылка, и бокалы наполняются вновь.

В тишине Нехума встает и зажигает свечи. Подойдя к середине стола, она чиркает спичкой и, закрыв ее ладонью, быстро подносит к каждому фитилю, надеясь, что остальные не заметят, как огонек дрожит между ее пальцами. Когда свечи зажжены, она трижды проводит над ними ладонью, закрывает руками глаза и произносит благословение. Заняв свое место за столом напротив мужа, она складывает руки на коленях, встречается глазами с Солом и кивает ему, давая знак начинать.

Комнату вновь наполняет голос Сола, Нехума переводит взгляд на пустой стул, который оставила для Адди, и на сердце становится тяжело от знакомой боли. Ее угнетает его отсутствие.

Письмо от Адди пришло неделю назад. Он благодарил Нехуму за честность и просил не волноваться. Писал, что вернется домой, как только оформит проездные документы. Эта новость принесла Нехуме одновременно облегчение и беспокойство. Приезд сына домой на Песах был ее самым заветным желанием, разве что за исключением того, чтобы он оставался в безопасности во Франции. Она старалась быть честной в надежде, что он поймет: сейчас Радом – зловещее место, путешествие по оккупированным Германией территориям не стоит риска, – но, наверное, слишком о многом умолчала. Ведь сбежали не только Косманы, а еще полдюжины семей. Она не рассказала ему о польских клиентах, которые перестали ходить к ним в магазин, о произошедшей неделю назад кровавой драке между двумя футбольными командами Радома, польской и еврейской, и о том, что юноши из обеих команд до сих пор ходят с разбитыми губами и синяками, обмениваясь свирепыми взглядами. Она умолчала об этом, чтобы уберечь его от боли и волнений, но, поступая так, не подвергла ли она его еще большей опасности?

Нехума ответила на письмо Адди, умоляя быть осторожным во время путешествия, а потом предположила, что он уже в пути. С тех пор каждый день она вздрагивала при звуке шагов в прихожей, сердце колотилось при мысли, что Адди появится в дверях с улыбкой на красивом лице и саквояжем в руках. Но шаги всегда оказывались не его. Адди не приехал.

– Может, ему пришлось завершать что-нибудь по работе, – предположил Яков на неделе, чувствуя ее растущее беспокойство. – Не думаю, что начальник разрешил бы ему уехать, не предупредив за пару недель.

Но Нехума думает только об одном: «Что, если его задержали на границе? Или хуже?». Чтобы добраться до Радома, Адди придется ехать на север через Германию или на юг через Австрию и Чехословакию, а обе эти страны попали под власть нацистов. Мысль о том, что сын окажется в руках немцев – судьба, которой можно было бы избежать, если бы она была с ним более откровенной, более настойчиво попросила оставаться во Франции, – не дает ей заснуть по ночам.

Глаза щиплет от слез, и мысли Нехумы возвращаются к другому апрельскому дню, во время Великой войны четверть века назад, когда они с Солом были вынуждены провести Песах, съежившись в подвале. Их выгнали из квартиры, и им, как и многим их друзьям в то время, было некуда идти. Она вспоминает удушающий смрад человеческих испражнений, неумолчные стоны пустых желудков, гром далеких пушек, ритмичный скрип ножа Сола, которым тот вырезал из старого полена фигурки для детей и вытаскивал занозы из пальцев. Праздник наступил и прошел незамеченным, не говоря уже о традиционном седере[17]. Каким-то образом они прожили в том подвале три года, дети питались ее грудным молоком, пока венгерские офицеры располагались в их квартире наверху.

Нехума смотрит через весь стол на Сола. Те три года чуть не сломали ее, но теперь они настолько далеки, словно все это случилось с кем-то совсем другим. Ее муж никогда не говорит о том времени, у детей, слава Богу, не сохранилось отчетливых воспоминаний. Потом были погромы – погромы будут всегда, – но Нехума отказывается даже думать о возвращении к такой жизни – жизни без солнечного света, без дождя, без музыки и искусства, без философских споров, простых благ, которыми она привыкла дорожить. Нет, она не вернется в подвал, словно какое-то бездомное животное, она больше никогда не будет жить так снова.

Невозможно, чтобы до этого дошло.

Она обращается мыслями к собственному детству, к голосу матери, которая рассказывает о том, что во времена ее детства польские мальчишки частенько швыряли камни в ее покрытую платком голову, что, когда построили первую синагогу, по всему городу прокатились беспорядки. Мама Нехумы спокойно относилась к этому. «Мы просто научились не поднимать головы и держать детей рядом», – говорила она. И действительно, нападения, погромы – они прошли. Жизнь продолжалась, как и раньше. Как всегда.

Нехума знает, что германская угроза, как и другие угрозы до нее, тоже пройдет. И к тому же их теперешнее положение сильно отличается от того, которое было во время Великой войны. Они с Солом без устали трудились, чтобы заработать себе на жизнь, закрепиться среди лучших профессионалов города. Они говорят на польском даже дома, в то время как многие евреи в городе общаются только на идише. И живут не в Старом городе, как большинство менее состоятельных евреев, а в собственной внушительной квартире в центре города, с кухаркой и горничной, и позволяют себе такую роскошь, как домашний водопровод, ванну, которую они сами привезли из Берлина, холодильник и – особо почитаемую в их доме вещь – кабинетный рояль «Стейнвей». Их магазин тканей процветает: Нехума в своих поездках за покупками тщательно отбирает высококачественные ткани, и их клиенты, как поляки, так и евреи, приезжают даже из Кракова, чтобы приобрести женскую одежду и шелка. Их дети учились в элитных частных школах, где, благодаря сшитым на заказ рубашкам и прекрасному польскому языку, без проблем сливались с католическим большинством учеников. Сол и Нехума хотели не только обеспечить детям лучшее образование, но и надеялись дать им возможность обойти антисемитские настроения, которые с незапамятных времен определяли жизнь евреев в Радоме. Несмотря на то что их семья с гордостью почитала свое происхождение и участвовала в жизни местной еврейской общины, для своих детей Нехума выбрала путь, который, она надеялась, даст им больше возможностей и убережет от гонений. И этот путь она отстаивала, даже когда время от времени в синагоге или в одной из еврейских пекарен в Старом городе ловила на себе неодобрительные взгляды наиболее ортодоксальных евреев Радома. Как будто ее решение жить среди поляков каким-то образом уменьшает ее веру. Она отказывается волноваться из-за таких случаев. Она тверда в своей вере и, кроме того, считает, что религия – личное дело каждого.

Она расправляет плечи, и грудь перестает тянуть ее вниз. Так терзаться совсем не похоже на нее. «Соберись, – журит она себя. – С семьей все будет хорошо». У них изрядные сбережения. У них связи. Адди появится. На почту нельзя полагаться; скорее всего, письмо, объясняющее его отсутствие, прибудет со дня на день. Все будет хорошо.

Сол благословляет карпас[18], Нехума обмакивает побег петрушки в соленую воду и задевает руку Якова. Она вздыхает, чувствуя, как расслабляются напряженно сжатые челюсти. Милый Яков. Он ловит ее взгляд и улыбается, и сердце Нехумы наполняется радостью от того, что он еще живет под ее крышей. Она обожает его общество, его спокойствие. Он отличается от других ее детей. Его братья и сестры пришли в этот мир с красными личиками и громкими криками, а Яков родился белым, как ее больничная простыня, и молчаливым, словно подражая гигантским снежинкам, мирно падавшим за окном тем февральским утром двадцать три года назад. Нехума никогда не забудет мучительные мгновения перед тем, как он наконец закричал – в тот момент она была уверена, что он не проживет и дня, – или как она взяла его на руки и посмотрела в черные глазки, а он уставился на нее, наморщив лобик, будто глубоко задумался. Именно тогда она и поняла, какой он. Тихий, да, но смышленый. Как братья и сестры, родившиеся до и после него, крошечная версия человека, которым вырастет.

Нехума смотрит, как Яков наклоняется прошептать что-то Белле на ушко. Белла подносит к губам салфетку, пряча улыбку. Пламя свечей отражается на брошке у нее на воротнике. Золотая роза с кремовой жемчужиной в центре – подарок Якова, который он сделал через несколько месяцев после их первой встречи в гимназии. Ему было пятнадцать, а ей – четырнадцать. Тогда Нехума знала только, что Белла серьезно относится к учебе, что семья ее скромного достатка (Яков говорил, что ее отец, дантист, до сих пор выплачивает займы, которые брал, чтобы оплатить образование дочери) и что она сама шьет себе одежду. Последнее произвело на Нехуму сильное впечатление, и с тех пор она пыталась угадать, какая из элегантных блузок Беллы была покупной, а какая – сшитой дома. Вскоре после того, как Яков подарил Белле брошь, он объявил ее своей невестой.

– Яков, дорогой, тебе пятнадцать… и вы только недавно познакомились! – воскликнула Нехума.

Но Яков не из тех, кто преувеличивает, и вот, восемь лет спустя, они с Беллой неразлучны. Нехума думает, что лишь вопрос времени, когда они поженятся. Наверное, Яков сделает предложение, когда утихнут разговоры о войне. Или, может быть, он ждет, пока накопит достаточно, чтобы позволить себе собственное жилье. Белла тоже живет с родителями – всего в нескольких кварталах на запад, на бульваре Витольда. Как бы там ни было, Нехума уверена, что у Якова есть план.

Во главе стола Сол аккуратно разламывает мацу надвое. Одну половину кладет на блюдо, а вторую заворачивает в салфетку. Когда дети были младше, Сол неделями подыскивал идеальное место, чтобы спрятать мацу, и когда приходило время искать спрятанный афикоман[19], дети, словно мыши, разбегались по квартире на поиски. Тот, кому повезло, безостановочно хвастался, после чего неизменно уходил с гордой улыбкой и достаточным количеством злотых в кулачке, чтобы купить мешок сливочной помадки в кондитерской Помяновского. Сол был бизнесменом и играл жестко – его называли Королем торга, – но его дети прекрасно знали, что глубоко в душе он мягкий, как горка свежесбитого масла, и что при достаточном терпении и обаянии они могут выманить у него из карманов все до последнего злотого. Конечно, он уже давно не прячет мацу. В подростковом возрасте его дети стали бойкотировать ритуал («Папа, тебе не кажется, что мы уже взрослые для этого?» – сказали они), но Нехума знает: как только их внучка Фелиция научится ходить, он возобновит традицию.