Джонатан Б. Лосос

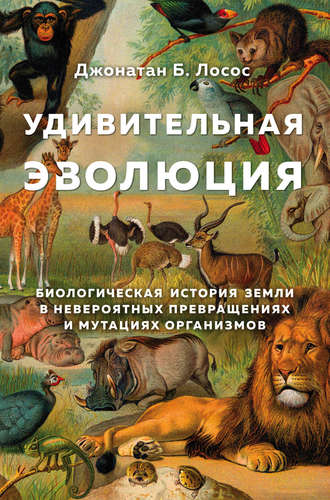

Удивительная эволюция. Биологическая история Земли в невероятных превращениях и мутациях организмов

К одному из самых поразительных случаев конвергенции между муравьями и термитами (а также, в данном случае, жуками) относится строительство ими подземных грибных садов. Эти насекомые изобрели сельское хозяйство еще за десятки миллионов лет до нас! И хотя заметны некоторые отличия в подходах, общая сельскохозяйственная стратегия у всех этих насекомых очень похожа. Под землю под термитным холмиком или муравьиным гнездом насекомые приносят и сажают грибы, которые они выращивают, а затем собирают и съедают. Рабочие муравьи и термиты бережно ухаживают за своим садом, убирая мусор, контролируя вредителей и уничтожая другие виды грибов (они специализируются на определенном виде, считая остальные сорняками). Насекомые используют даже антибиотики, выращенные из бактерий, живущих в особых частях их тел или внутри организма, чтобы защищать грибы от бактерий-вредителей (муравьи используют те же микроорганизмы, которые применяем мы для производства антибиотика стрептомицина).

Как видно по этой небольшой подборке примеров, конвергентные признаки в изобилии представлены в природном мире. Но только в 2003 году Конвей Моррис высказал предположение, что конвергенция – доминирующая модель в биологическом мире. Его фундаментальный труд «Решение жизни: неизбежность появления человека во Вселенной», состоящий из 332 страниц (плюс 115 страниц примечаний), изобилует исключительным разнообразием случаев конвергенции, собранных и изученных им на протяжении всей жизни. Восемь лет спустя Джордж Макги написал похожую книгу «Конвергентная эволюция: лимитированные формы». И хотя она меньше по объему – 277 страниц, – чем книга Конвея Морриса, но в ней приведено еще больше примеров. А когда я писал черновик данной главы в 2015 году, вышла третья книга, второе произведение Конвея Морриса, «Руны эволюции: как зародилось самосознание Вселенной», где на 303 страницах были представлены в основном новые примеры конвергенции.

Конечная цель всех этих книг – поразить читателя абсолютной распространенностью конвергентной эволюции. Она повсюду! Просто представьте себе любой признак: он эволюционировал множество раз, иногда даже у неблизкородственных организмов. Конвей Моррис говорил[24]: «Покажите мне любой признак, эволюционировавший всего один раз, и я… скажу вам: «Я могу привести еще один пример».

Макги, к примеру, отмечает, что у животных развились разнообразные типы брони, чтобы отпугивать хищников. Черепахи носят на себе неприступную крепость, в которую они прячутся в случае опасности физической расправы. Функционально похожие костяные твердыни эволюционировали, породив определенный тип динозавра (анкилозавра) и глиптодонтов, исчезнувший вид броненосца размером с «фольксваген». Вместо костяной защиты некоторые виды животных прячутся за острыми иголками. Я уже упоминал два независимо эволюционировавших вида дикобраза. Тот же метод используют ехидны (еще один, помимо утконоса, вид млекопитающих, откладывающих яйца, которых иногда называют «шипастыми муравьедами»), ежи и ежовые тенреки с Мадагаскара. Последние два так похожи внешне, что Ричард Докинз задавался вопросом, зачем он тратился на отдельные рисунки этих животных для своей книги «Поднимаясь на пик невероятного».

И, наконец, хоть мы и представляем себе броню в качестве главной физической защиты от хищников, но ядовитые токсины, расположенные под кожей, также могут служить этой цели. Подобный род защиты развился у голожаберных моллюсков (тип морских моллюсков, похожих на брюхоногих), у большинства видов жуков, бабочек и других насекомых, у рыбы-собаки, лягушек, саламандр, у такого вида птиц, как дроздовая мухоловка, и прочих видов живых существ.

И точно так же мы, млекопитающие, можем гордиться своей способностью производить на свет живых детенышей (за исключением утконоса и ехидны). Но Макги говорит о том, что живорождение эволюционировало более сотни раз у одних только ящериц и змей, не говоря уже о ее систематичности у рыб, земноводных, морских звезд, насекомых и многих других групп. Конвергенция распространяется даже на плаценту[25] – ту среду, которая передает кислород и питательные вещества от матери эмбриону. Она эволюционировала множество раз у рыб и ящериц. На самом деле, плацента одного вида ящериц поразительно похожа на плаценту некоторых млекопитающих.

Кроме того, конвергенция не ограничивается только царством животных. Приведем один лишь пример из книги Макги: многие растения зависят от животных в процессе переноса их пыльцы от донора к реципиенту (пыльца – растительный эквивалент спермы). Для этого растения должны привлечь своих опылителей. Для колибри, к примеру, ярко-красный цвет является самым соблазнительным. В результате минимум восемнадцать различных видов колибри, опылявших растения, способствовали эволюции ярко-красных цветков.

Трупная лилия с Суматры и Борнео – самый крупный цветок в мире (да, это лепестки!) Он привлекает насекомых; издавая запах, похожий на гниющую плоть.

Другие растения – преимущественно Старого света – прибегли к иному методу получения услуг опыления. Некоторые виды мух и жуков откладывают свои яйца в разлагающихся тушах животных. И ряд растений – трупная лилия, стапелия и некоторые другие – издают запах гниющего мяса. Насекомые обмануты: они летят к этим растениям в поисках места для откладывания яиц, параллельно собирая и оставляя пыльцу. У семи различных видов растений развились подобные пахучие методы.

КОНВЕРГЕНЦИЯ КОНКРЕТНЫХ ПРИЗНАКОВ завораживает, но в большинстве учебных пособий примеры конвергентной эволюции представлены в виде демонстрации целых организмов. Традиционный пример сравнения – дельфины, акулы и ихтиозавры. У всех этих морских хищников обтекаемая форма туловища, плавники вместо передних конечностей, спинной плавник, заостренная морда и сильный проталкивающий хвост, способный обеспечивать высокую скорость движения в погоне за морской добычей.

Другой распространенный книжный пример взят из страны Южного полушария Австралии, где все выглядит немного по-другому. И в верхней части списка стоят млекопитающие. Я уже говорил о приверженности Австралии к эволюционным единичным случаям – утконос, коала и кенгуру здесь лидеры. Но есть и обратная сторона медали. Большая часть оставшихся австралийских теплокровных схожи с млекопитающими всего остального мира.

Когда динозавры вымерли, им на смену пришли мы. На большей территории планеты именно плацентарные млекопитающие получили шанс достигнуть успеха. Но только не в Австралии. Там эти виды вынашивали своих детенышей в расположенных снаружи тела сумках: сумчатые доминировали. Несмотря на столь разную эволюционную родословную, в результате адаптивной радиации двух видов млекопитающих появилось множество видов, которые заполняют те же экологические ниши тем же самым способом.

В учебниках, как правило, изображают австралийских сумчатых рядом с их плацентарными двойниками из разных концов света. Кроты, летяги, сурки – некоторые из параллелей настолько совпадают, что если бы какой-нибудь вид сумчатых вдруг оказался на заднем дворе североамериканского жителя, он бы даже не обратил на это внимания. Я неравнодушен к крапчатой сумчатой кунице, которая не только выглядит и ведет себя, как кошка, но еще, говорят, и отличный домашний питомец. Но, пожалуй, лучшим примером – и, несомненно, самым выразительным – является тасманийский волк. Хищник, стоявший во главе трофической цепи[15], очень похож на обычного волка. Я легко могу представить, как одного из этих животных берут домой, даже несмотря на его узкую морду и жесткий хвост.

Австралийские сумчатые и их конвергентные плацентарные двойники (сверху вниз): сумчатый крот – крот; сумчатая летяга – белка-летяга; вомбат – сурок; крапчатая сумчатая куница – лесная кошка; тасманский волк – волк.

Убедитесь сами, насколько данный вид похож на собаку: зайдите на ю-тьюб и наберите «тасманский волк». И вы найдете там целую серию черно-белых видео с этими животными: как они виляют хвостами, грызут кость, прыгают и смотрят на мир глазами домашнего питомца. К сожалению, тасманский волк – исчезнувший вид, истребленный фермерами-скотоводами Тасмании еще сто лет назад. На пленке восьмидесятилетней давности можно увидеть последних его представителей.

Эволюционные копии встречаются во всем природном мире. Грифы Нового и Старого света одинаково отвратительны в своем хищническом хладнокровии. Австралийская шипохвостая ехидна (черная змея) – представитель семейства аспидов, но внешне и по составу яда она очень похожа на родственный ей вид африканской гадюки. Угреобразные тела стали результатом эволюции не только у многих видов рыб, но также многократно эволюционировали у морских земноводных и рептилий. Засушливые территории Африки покрыты растениями с жесткой кожицей, острыми иголками и без листьев, но они относятся к семейству молочайных, а не к кактусам Нового света.

Эта эволюционная имитация встречается во всех царствах биологического мира. Например, ленточные черви относятся к соответствующей таксономической группе плоских червей, которые живут в кишечнике позвоночных, включая, возможно, и нас с вами, и могут вырастать до тридцати футов в длину и даже больше. На переднем конце у них имеются крючки и присоски, которыми они прикрепляются к стенкам кишечника. В области шеи образуются сегменты, содержащие эмбрионы, в которых есть маленькие выступы, вероятно, для всасывания питательных веществ. Новые сегменты образуются ближе к переднему концу этой части тела, так что старые постепенно смещаются назад. В конечном итоге, когда сегмент доходит до конца тела животного, эмбрионы выходят наружу, либо вся часть обрушивается в кишечную полость, и тогда они выйдут вместе с вашим калом. Если ленточному червю повезет, и вы сходите в туалет на улице, то эмбрионы могут найти своего хозяина – травоядное животное: например, жующую траву корову, внутри которой они будут дальше расти и развиваться.

А если эту корову, в свою очередь, съест хищник – такой, как вы, недостаточно хорошо прожарив, тогда у вас появится новый близкий друг, и цикл повторится.

И пусть я вам, возможно, испортил аппетит, но в таком порядке вещей нет ничего из ряда вон выходящего: многие другие внутренние паразиты ведут похожий образ жизни. Что выглядит необычно в данном случае, так это история о динофлагеллятах (или панцирные жгутиконосцы – простейшие организмы, относящиеся к животным, имеют для передвижения в воде жгуты) рода Haplozoon. Большинство динофлагеллятов плавают в океане и являются фотосинтезирующими организмами (то есть используют для роста солнечную энергию). Но только не Hoplozoon. Несмотря на то, что они состоят всего из одной клетки, у этих организмов, паразитирующих на морских червях, есть тело и жизненный цикл, совпадающий с циклом ленточных червей. Для того, чтобы прикрепиться к стенке кишечника, у них имеются крючки и присоска на переднем конце туловища. Для производства потомства они используют сегменты для яиц с маленькими выступами в центре тела. Эти отрезки перемещаются назад по мере того, как развиваются новые, что приводит в результате к откалыванию конца тела, после чего они, как и ленточные черви, выходят наружу и отправляются искать своего нового хозяина. Но примечательным данный случай конвергенции делает[26] тот факт, что общий предок у динофлагеллятов и ленточных червей жил, вероятно, миллиард лет назад.

СПИСОК ПРИМЕРОВ КОНВЕРГЕНТНОЙ ЭВОЛЮЦИИ длинный и экзотичный и затрагивает все уголки биологического мира. Но нам на самом деле совсем не нужно уходить так далеко, чтобы увидеть доказательства конвергенции – наш собственный вид может предложить массу примеров.

Вид хомо сапиенс появился в Африке всего сто миллионов лет назад, но за этот короткий период мы завоевали весь мир, путешествуя и адаптируясь ко всем четырем частям света. И в процессе этого популяции разных регионов мира занимали похожую среду обитания – высоко в горах, далеко на севере, на нескольких континентах, в засушливых пустынях.

Были созданы все условия для конвергенции, и естественный отбор в данном случае не подвел.

Вопрос адаптивной значимости вариативности[27] цвета кожи среди человеческих популяций обсуждается уже давно, но ученые, похоже, уже приходят к общему мнению, что цвет кожи отражает баланс двух факторов. С одной стороны, темный цвет кожи, обязанный высокому содержанию меланина, защищает от ультрафиолетового излучения, особенно сильного в экваториальных районах. С другой стороны, UV-лучи важны для выработки витамина D. На высоких широтах, где солнечный свет менее интенсивный, благодаря светлой коже усиливается проникновение UV-лучей.

Наш вид родом из Африки, которая расположена на экваторе. В результате первые люди, вероятней всего, были темнокожими. Данный вывод подтверждает филогенез: на нижних ветвях эволюционного древа темнокожие жители Африки. А выше идут порожденные африканскими популяциями светлокожие популяции из Европы и Азии. Эти филогенетические связи почти не оставляют сомнений в том, что темная кожа – наследственное условие появления более светлого цвета кожи.

Генетики обнаружили изменения, ответственные за тот или иной цвет кожи, и оказалось, что цвет кожи азиатов стал результатом иных мутаций, чем те, что привели к появлению более светлого оттенка у европейцев. Эти генетические различия убедительно говорят о том, что светлый оттенок кожи эволюционировал независимо – конвергентно – в разных популяциях по мере того, как они колонизировали северные регионы планеты[16]. В свою очередь, предки аборигенов Австралии, прибывшие туда примерно пятьдесят тысяч лет назад, произошли предположительно от светлокожих азиатов.

Таким образом, темный оттенок их кожи конвергентен похожему оттенку кожи африканских популяций.

Еще один случай конвергенции среди человеческих популяций это способность взрослых пить молоко. Одним из определяющих свойств млекопитающих является производство организмом материнского молока для выкармливания своего потомства. Для его переваривания у малышей млекопитающих вырабатывается специальный фермент, лактаза, расщепляющая лактозу – сахарид, являющийся важнейшей составляющей молока. Но когда подросшего малыша млекопитающего отлучают от матери, ген, который производит лактазу, прекращает свою работу, потому что данный фермент больше не нужен. Это происходит среди большинства человеческих популяций, а также у всех других видов млекопитающих. Кошки, к примеру, не приспособлены к тому, чтобы пить молоко, в противоположность распространенному мнению. Накормите взрослую кошку молоком, и у нее случится расстройство пищеварения, обычно заканчивающееся диареей. То же самое относится к взрослым в большинстве человеческих популяций: шестьдесят пять процентов взрослых не переносят лактозу, и им пить молоко небезопасно.

Другой трети человеческой популяции повезло больше. Как же так случилось, что эти индивидуумы, уникальные в мире млекопитающих, способны продолжать пить молоко, став взрослыми? Ответ дают коровы.

За последние несколько тысяч лет человеческие популяции в разрозненных частях мира – Восточная Африка, Ближний Восток, северная Европа – начали пасти скот. Почему скотоводство возникло в этих регионах, а не в других, является предметом спора среди антропологов. Но совершенно ясно, что эти люди занялись выпасом коров независимо друг от друга.

Вместе с коровами[28] появился постоянный источник молока. Чтобы воспользоваться этим подарком, естественный отбор предложил решение, поощряя те генетические изменения, которые поддерживали выработку лактазы на протяжении всей жизни. Те из вас, кто испытывает наслаждение от стакана холодного молока, а также от молочных коктейлей, мороженого и творога, могут благодарить наших предков-скотоводов, наделивших вас особым генетическим аппаратом.

И хотя несколько человеческих популяций в результате конвергентной эволюции выработали одинаковое адаптивное решение, генетический анализ показывает, что они сделали это не одинаковым способом. Скорее различные мутации – каждая с одинаковым эффектом удерживания лактазного гена во включенном состоянии – эволюционировали в разных популяциях.

Мы, люди, не единственный вид, многочисленные популяции которого адаптируются похожим способом. На самом деле подобная внутривидовая конвергенция – довольно распространенное явление: у популяций берегового хомячка неоднократно вырабатывался светлый оттенок шерсти после колонизации ими ослепительно белых песчаных дюн. Многочисленные популяции мексиканского аноптихта (родственника того вида рыб, который знаком держателям аквариумов) переместились в подземные пещеры и потеряли свой окрас и глаза. У орегонского тритона выработались высокие уровни тетродотоксина (яд, содержащийся в телах рыбы-собаки и фугу) в качестве защиты от их врага-хищника, обыкновенной подвязочной змеи. А во многих местах у обыкновенной подвязочной змеи, в свою очередь, выработалась сопротивляемость к этому яду. Я бы мог продолжать этот список и дальше. Когда близко родственные группы оказываются в одинаковых специфических условиях, они, как правило, адаптируются к ним похожим способом.

ПОКА я говорил о конвергенции между двумя видами, живущими в схожих условиях. Это представление имеет глубокие исторические корни. Дарвин рассуждает на эту тему в своей работе «О происхождении видов». С тех пор многие эволюционные биологи обсуждали данный вопрос. Как я уже говорил, эта идея, хоть и старая, расцвела пышным цветом в последние годы, когда мы пришли к пониманию того, что конвергенция гораздо более распространенное явление, чем мы себе представляли.

Но отдельные связанные с ним идеи возникли относительно недавно, всего несколько десятилетий назад. Дарвин концентрирует свое внимание на одном единственном селективном факторе и на том, как удавалось многочисленным видам эволюционировать одинаково. Но почему конвергенция должна быть ограничена одним набором видов, адаптирующимся к схожим условиям обитания?

Мы знаем, что в любом конкретном месте существует огромное разнообразие живых существ, и каждое из них адаптируется к своей собственной экологической нише. Если два места очень похожи, разве не может тогда естественный отбор породить целый ансамбль конвергентных типов, так что каждая адаптивная форма в одном месте развивается параллельно своему конвергентному двойнику в другом месте? Это гораздо более новая идея в эволюционной биологии, которую начали разрабатывать относительно недавно. И большая часть данных исследований проходила на островах.

Глава вторая

Реплицированные рептилии

Взгляните на этого симпатичного парня на фотографии. Это я, тринадцатилетний, во время семейной поездки в Майами навещаю мою двоюродную бабушку.

И я, как всегда, вышел на улицу, чтобы порыскать в шикарных лесных зарослях южной Флориды в поисках моих любимых чешуйчатых зверей. В этот раз мои труды увенчались успехом. Моя добыча – маленькая ящерица, красногорлый анолис, Anolis carolinensis.

Автор делает первые шаги в герпетологии

Красногорлые анолисы были и являются распространенными домашними питомцами, так что когда я занялся в школе научным проектом, посвященным ящерицам, мне не нужно было искать себе объект для изучения. В восьмом классе я выяснял, меняют ли эти ящерицы свой окрас, чтобы слиться с окружающей средой. В противоположность бытующему мнению, они не меняют его.

В двенадцатом классе я пытался выяснить, какие механизмы запускают процесс размножения весной (проект провалился, но я выяснил, что ответ – в увеличении продолжительности светового дня).

Итак, будучи подготовленным, я поступал в колледж, решительно настроенный изучать герпетологию. Когда я был на втором курсе и студент-выпускник пригласил меня поехать с ним на Ямайку, чтобы ассистировать в натуралистических исследованиях, кого бы вы думали? – анолисов, – я недолго размышлял. Хотя и был расстроен, когда мне сказали, что теннисная ракетка мне там не понадобится: видимо, я по-другому представлял себе эти исследования.

Красногорлый анолис – единственный североамериканский местный вид анолисов[17], но в других местах данный род представлен намного заметнее. Более шестидесяти их видов обитают на одной только Кубе и почти двести пятьдесят – на материковой территории Центральной и Южной Америки. На Ямайке, которая в десять раз меньше[29] Кубы, обитает семь видов ящериц.

Первой остановкой была морская лаборатория на северном побережье острова. Снискавшая себе славу среди морских биологов как отличное место для изучения карибских коралловых рифов, эта лаборатория обрела свою отдельную обширную клиентскую базу, и все благодаря буйным лесам, изобилующим ящерицами. Отвергнув ласты, маски и дыхательные трубки, влюбленные в сушу биологи использовали лабораторию как базу для изучения наземной фауны Ямайки.

Приехав туда, мы уже вскоре открыли для себя местное многообразие ящериц – они были повсюду и не боялись привлечь к себе внимание. У самцов анолисов (и самок отдельных видов) под горлом имеется складка кожи, которая называется подгрудок. В состоянии покоя эта складка сворачивается, так что виден только рубчик кожи, идущий почти с кончика челюсти до груди. Но когда ящерице нужно выступить с заявлением: «Исчезни, парень, это моя территория» или «Эй, леди, посмотрите на меня. Я стану хорошим папочкой», – тогда появляется подгрудок, спускаясь дугой вниз от челюсти и образуя такой большой полукруг, что ящерице часто приходится выпрямлять ноги, отталкиваясь от земли, чтобы ее стало заметно.

Ящерицы появлялись везде, где были растения. Самым распространенным видом была сухопутная ящерица ямайский кустовой анолис. Эти маленькие ребята стремительно носились от куста к кусту или свешивались с нижних веток дерева, обозревая свои владения. Так как они обитали рядом с землей, их грязновато-коричневый окрас сливался с окружающей средой.

Но на деревьях все обстояло иначе. Самым заметным был другой вид примерно того же размера, что и кустовой анолис. Обитающий среди деревьев – высоко, низко, на стволах, на ветках – анолис Грэма был в той же степени великолепен, как кустовой анолис прост: потрясающий ультрамариновый окрас головы, туловища и передних конечностей, переходящий в глубокий голубой на талии и кобальтовый на хвосте; белые точки и волнистые линии, покрывающие тело и трансформирующиеся в органический двухмерный штрихкод. Уже поражая своим роскошным внешним видом, самцы доводят его до совершенства, когда демонстрируют подгрудки ярко-оранжевого цвета, контрастирующего с разными оттенками голубого.

Но даже блистательный анолис Грэма проигрывает роскошной красоте ямайского вида ящерицы. Этот приз достается более крупному двоюродному брату анолиса Грэма, живущему на деревьях, – обыкновенной игуане, или зеленой игуане. Второе название, которое используют местные жители, не передает всех оттенков ее зеленовато-желтой шкуры. Вдоль спины ящерицы идет доисторический драконовский шипастый гребень, а вокруг глаз – желтые кольца. Будучи в два раза длиннее и в восемь раз тяжелее анолиса Грэма, зеленая игуана является королевой среди ямайских ящериц, правящим тираном, который будет рад пообедать не только насекомыми и фруктами, но и более мелкими своими сородичами.

Еще один член клана ящериц живет на деревьях, но у него другой портной. Вместо кричащих предметов мужского туалета ямайский веточковый анолис предпочитает нарочитую скромность. Он настолько неброский в своем бело-сером, покрытом коричневыми пятнами костюме, что полностью сливается с древесным окружением. Его тонкое тело почти неразличимо на ветке, на которой он сидит.

«Специалисты» ямайского ареала (по часовой стрелке сверху слева направо): зеленая игуана, анолис Грэма, ямайский кустовой анолис, ямайский веточковый анолис.

Эта радужная чешуйчатая палитра дала прекрасное представление обо всем многообразии ямайских анолисов, но она лишь частично поведала об их эволюционной истории. На самом деле, помимо окраса данные виды различаются многими своими свойствами.

Давайте начнем, пожалуй, с самого впечатляющего свойства. На кончике каждого пальца этих ящериц имеются плоские овальные подушечки. Переверните ящерицу на спину, и вы заметите, что нижняя часть подушечек состоит из прямоугольных, идущих внахлест чешуек. Причем у основания подушечек расположены маленькие чешуйки, в середине – пошире, а на кончике – снова маленькие.

Если вы легонько потрете пальцем подушечку, то почувствуете в ней легкое напряжение: даже не двигаясь, подушечка создает сопротивление. Поместите ящерицу на горизонтальную стеклянную поверхность, так чтобы подушечки находились в соприкосновении с этой поверхностью. Затем начните медленно приподнимать один конец стекла. По мере того, как стеклянная поверхность будет приближаться к вертикальному положению, тело ящерицы начнет провисать, но подушечки останутся крепко зафиксированными, сопротивляясь силе тяготения. Продолжайте наклонять стекло так, чтобы угол наклона превысил девяносто градусов. И тогда ящерица перевернется еще сильнее, напоминая человека-паука: а именно своими четырьмя ногами – или, если быть точнее, десятью подушечками – удерживая контакт со стеклом. Иногда даже когда стекло полностью перевернуто, ящерица продолжает удерживать хватку.

На протяжении многих десятилетий ученые размышляли над источником этой липкости ящериц. Может быть, это когти, находящие мельчайшие отверстия в стекле? Нет. Присоски? Крошечные крючки на подушечках, выполняющие роль липучки? Липкая выделяющаяся жидкость? Ничего подобного.

Долгое время считалось, что подушечки анолисов покрыты миллионами микроскопических волосков, или щетинок, каждая из которых гораздо тоньше человеческого волоса. У другого вида ящериц, геккона, – их можно часто видеть по ночам пробегающими по стенам и другим вертикальным поверхностям, преимущественно в теплых местах – тоже есть подушечки, покрытые щетинками, и они цепляются ими еще лучше, чем анолисы. Предположительно, щетинки играют определенную роль в процессе цепляния, но как это происходит, до определенного времени оставалось тайной.

Кончики пальцев анолиса. Чешуйки на кончиках пальцев покрыты миллионами микроскопических волосков.

Пока, наконец, в 2000 году команда ученых не разгадала эту загадку. И ответ вовсе не из области фантастики. На поверхности каждой из миллионов щетинок находятся свободные электроны, и при правильных условиях эти электроны способны связываться с электронами на поверхности стекла или иного объекта. Такое явление, именуемое силами Ван-дер-Ваальса, может проявляться настолько сильно, что ящерица будет висеть на одной единственной подушечке или даже цепляться лапой во время падения за лист растения. Попробуй-ка сделать это, Паучок!

Подобное явление, к слову сказать, привело к возникновению новой области в инженерии. Вспомните о самых лучших клеящих средствах, которые мы сейчас используем, от суперклея до ленты. Вы либо не можете отклеить эту полоску, либо она оставляет липкий след. А подушечки ящериц могут не только отменять эту свою мощную способность, но еще и не оставляют никаких следов. Именно поэтому значительное количество ученых пыталось использовать это волшебное свойство ящериц при производстве удобных для нас изделий. И в 2008 году было представлено новое средство для заклеивания ран[30].

Теперь вернемся к ямайским ящерицам. Как и у других анолисов, у всех у них сильные клейкие подушечки пальцев. Но у отдельных видов они более липкие. Если вы поместите ящерицу на специальное приспособление, именуемое стабилографом, а затем осторожно потянете ящерицу назад, вы сможете измерить силу сопротивления подушечек пальцев ящерицы.

Этот метод был впервые испробован моим бывшим коллегой-аспирантом Дунканом Иршиком, теперь уже по праву выдающимся ученым. Результаты его исследований очевидны: количество силы, выделяемой ящерицей во время цепляния к поверхности, пропорционально размеру подушечек ее пальцев. А у кого самые большие подушечки? С заметным отрывом здесь лидирует зеленая игуана, самая крупная ящерица среди ямайских анолисов. Три других вида примерно того же размера. Но у них подушечки совсем другие: у древесного вида ящерицы, анолиса Грэма, подушечки пальцев почти в три раза больше, чем у сухопутного кустового анолиса.

Существуют две причины, почему древесным ящерицам требуется большая способность цепляться. Во-первых, обитающие на деревьях ящерицы чаще пользуются гладкими, без зацепок, поверхностями, такими как листья или очень гладкие стволы некоторых тропических деревьев. Чтобы удержаться на них, требуется более сильная хватка. Во-вторых, падение с верхушки дерева – гораздо более серьезная проблема, чем падение с ветки с высоты полуметра от земли. Большинство анолисов достаточно маленького размера, так что само падение им не навредит. Но процесс карабканья обратно сопряжен с серьезными рисками, как в плане затрата энергии, так и в плане возможной встречи с хищниками.

Если сравнивать ямайских анолисов, то они заметно отличаются и другой своей анатомической особенностью – длиной ног. В данном случае лидером является сухопутный вид, кустовой анолис, у которого задние конечности существенно длиннее, чем у других видов. И, напротив, веточковый анолис – «такса» среди ящериц – имеет очень короткие ноги и длинное туловище.

У ямайских видов и карибских анолисов в целом различия в длине ног связаны с их средой обитания. У таких видов, как ямайский кустовой анолис, которые обычно лазают по широким стволам деревьев и по земле, очень длинные ноги. А у тех, которые бегают по узким веточкам, конечности гораздо короче.

Чтобы выяснить, почему, мы принесли ящериц в лабораторию и устроили им своеобразную олимпиаду. В соревнованиях по легкой атлетике первым испытанием стал забег на два метра, во время которого ящерицы должны были пробежать по узкой дорожке. Скорость их бега подсчитывалась, когда они проходили сквозь инфракрасные лучи, установленные с определенной периодичностью. Далее следовал прыжок в длину, когда мы заставляли ящериц прыгать, легонько шлепая их по хвосту.

Результаты этих состязаний были незатейливы: чем длиннее у ящерицы ноги, тем быстрее она бегает и дальше прыгает. Данное открытие было важно в плане биомеханики, но оно нас не удовлетворило: а какой прок тогда в коротких ногах?

Ответ нам дали итоги пятиборья. Мы снова оценили, насколько быстро способны бегать ящерицы, но в этот раз запустили их по пяти разным поверхностям, от очень широких до очень узких. Мы ожидали, что на широкой поверхности ящерицы с длинными ногами окажутся самыми проворными, а веточковые ящерицы с короткими ногами будут быстрее на узкой полоске, напоминающей привычные им тонкие веточки.