- Рейтинг Литрес:4.2

- Рейтинг Livelib:3.8

Полная версия:

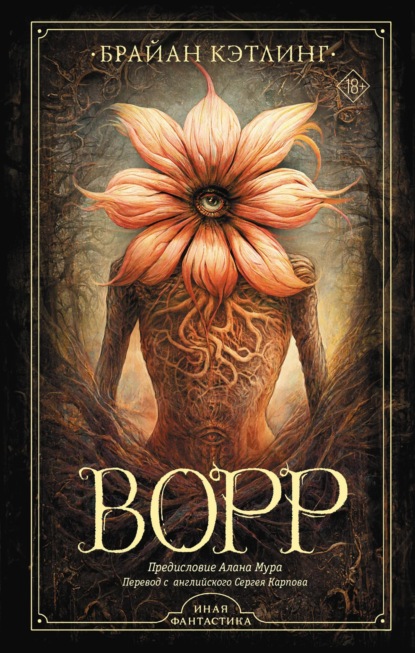

Брайан Кэтлинг Ворр

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Брайан Кэтлинг

Ворр

Роман

Brian Catling

The Vorrh

* * *This edition published by arrangement with United Agents LLP and The Van Lear Agency LLC

Copyright © 2007, 2012, 2015 by Brian Catling

© Сергей Карпов, перевод, 2023

© Василий Половцев, иллюстрация, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Предисловие

Алан Мур

Брайан Кэтлинг – человек многих призваний. У Кэтлинга-поэта на фоне творческого ландшафта конца двадцатого века мрачно поблескивающим обелиском возвышается его выдающийся «Камень преткновения» (The Stumbling Block). Кэтлинг-перформер – явление стихийное и солидное, но в то же время граничащее с некоей алхимией, а Кэтлинг-художник, автор скрупулезных миниатюр циклопов, воплощает жуткие тотемные фигуры из своего личного пространства сна. У Кэтлинга-писателя в дикой и страстной повести «Бобби Шило» (Bobby Awl) чувствуется грубый, телесный шаманизм в воскрешении мертвецов по архивным фрагментам и забытым гипсовым посмертным маскам.

Все эти поприща, однако же, подчинены тому, что в первую очередь Кэтлинг – скульптор. Его поразительное произведение на месте бывшей плахи лондонского Тауэра – подушечка с аккуратным углублением, отлитая из стекла такого раскаленного, что оно потребовало бережного остужения в течение года, по градусу в день, – демонстрирует сочетание энергичного и подчас авантюрного владения материалом с глубокой, прочувствованной человечностью, типичной для его творчества. Ощущение каменной неподвижности в его перформансах – столь же скульптурное, сколь и яркое выражение творческого метода, лежащего в основе поэзии и прозы Кэтлинга, когда чувствуется, как для придания новой формы вручную месят эмпирическое сырье; когда чувствуется, как в ловких пальцах речь приобретает разные и удивительные контуры. Этот процедурный подход виден в сцене успешного создания предмета мысленной мебели в «Камне преткновения» или пронзительном призвании физического из уцелевших измученных черт исторического персонажа в «Бобби Шило».

Однако нигде обращение Кэтлинга с литературной глиной не раскрывается красноречивей, чем на неподдельно монументальных страницах «Ворра». Это представлено и во внушительном весе трилогии, и в искусной комбинации коры, металла, грязи и камня, из коих возводится здание в разуме читателя; и в мышлении тактильного ремесленника, которое обозначено первой же незабываемой сценой, повествующей о создании легендарного лука. Данную сцену в ее кратком изложении можно было бы принять за стандартный троп фэнтези и мифа, позаимствованный у Толкина, Робин Гуда или Рамы, если бы не материал для производства оружия. С первой же деталью сюжета заинтригованный и шокированный читатель понимает, что если это и в самом деле фэнтези, то весьма отличное от всего, что он встречал ранее в этом претерпевшем немало надругательств и якобы первобытном жанре.

Первобытном потому, что в этой области того, чего никогда не было, мы, возможно, находим самые истоки воображения как человеческой способности, а под немалыми надругательствами имеется в виду до абсурда ограниченная палитра концепций, которые ныне являют собой самые опознаваемые черты и маркеры фэнтези. Уже по определению своему каждый фэнтези-роман должен быть уникальным и самобытным – продуктом индивидуального видения и индивидуального разума, где специфика этого разума питает каждый атом нарратива. Жанр, низведенный халтурными стилизациями до узкого лексикона символов – волшебников, воинов, гномов и драконов, есть жанр, где нет места «Путешествию пилигрима» Баньяна – возможно, самой ранней приключенческой фэнтези-пикареске; «Путешествию к Арктуру» Дэвида Линдсея с его постоянно морфирующими пейзажами и преображающимися персонажами; выдающемуся циклу «Горменгаст» Мервина Пика и шелковистой «Глориане» Майкла Муркока. И это, бесспорно, есть жанр, не способный вместить в себя вегетативную вечность «Ворра» Кэтлинга.

Прошу отметить, это не означает, что сей лихорадочный эпик безжалостно избегает жанровых конвенций, вроде легендарных луков, пугающих чудовищ или, если на то пошло, таинственных лесов. Напротив, в пылких объятьях речи Кэтлинга и в контексте галлюцинаторного и изумляющего антуража произведения столь потенциально заношенный материал с чужого плеча превращается в совершенно иную субстанцию, а эти не поддающиеся классификациям причуды теперь насилу укладываются во взнузданный и окостеневший жанр. Быть может, прежде мы уже и встречали в фантастической литературе зачарованные дебри, но тогда среди их разнообразных ипостасей не было современных торфяных болот Ирландии или джунглей колониальной Африки. И пускай ранее мы могли натолкнуться в произведениях на ангелов, они еще не бывали одновременно столь вознесены и столь попраны, как павшие Былые. Пусть даже это не так, но «Ворр» легко можно принять за произведение человека, который до сего момента не читал ни строчки фэнтези, – такова его потрясающая оригинальность.

Как и в лучших изводах этого скользкого и неуловимого жанра, невозможно погрузиться в хитросплетения и фантасмагории «Ворра» без растущей уверенности в том, что разворачивающаяся история имеет значение не только и не столько в собственных примечательных извивах и разворотах. Точно так же как ритуальный лабиринт Горменгаста столь проницательно доносит до нас Англию двадцатого века, а Торманс Линдсея обращается к вопросам и сексуальности, и метафизики, так и в «Ворре» есть мимолетные намеки на мир устаревший и ушедший, радикально перебранный и переосмысленный в виде спекулятивной мысленной картографии грядущих территорий, выстланных подлеском личной психологии. Бакелитовые химеры вызывают в памяти бесконечные сепийные жилища рабочих классов 1950-х, а сумеречная викториана навевает настроение какой-то утраченной книжной «Детской сокровищницы», курорта в дождливые воскресенья, ярких гравюр с неправдоподобными бестиями, дервишами, убанги с тарелками в губах, мужчинами со старомодными ружьями. В эрнстовском коллаже разнообразных элементов и скульптурном ассамбляже в духе реди-мейда размашистый дебют Кэтлинга возводит из драгоценных и ничтожных обломков дряхлеющего прошлого литературу необузданной будущности.

Стоит отметить характерный подход «Ворра» к персонажу и ансамблю героев. Выколупывая малоизвестные, но правдивые истории из оправы реального мира, чтобы в новом свете представить их в своей аляповатой и глубокой мозаике, Кэтлинг дарит нам сцену, в которой Эдвард Мейбридж[1] – анатом мгновения – получает невероятную, но вполне реальную консультацию у сэра Уильяма Уитни Галла[2] – предположительного анатома Уайтчепела, – и историчность этих протагонистов ни на миг не выбивается из галереи одноглазых и угрюмых изгоев либо пугающих безголовых антропофагов. В замшелых пределах запущенного парадиза «Ворра» фактическое не имеет никаких привилегий в своих отношениях с фантастическим, они врываются на территорию друг друга – вкрадчивый ползучий кудзу переписывает память и открывает для вторжения закоснелое прошлое. Остается впечатление – как при чтении любого истинного образчика мифологии или романтики, – что эти невообразимые события в каком-то смысле обязаны были произойти или, возможно, каким-то образом происходят вечно, где-то под шкурой бытия.

Бесспорно, первая веха фэнтези нынешнего века, в одном ряду с лучшими произведениями этого жанра, «Ворр» являет нам обширный нематериальный организм, осыпающий читателя семенами и спорами, тем торопя новый урожай и грозя новым великим восстановлением лесных зарослей воображения.

Утратившие смысл комедии нравов, разворачивающиеся в мьюзах и полумесяцах[3], автогероизирующиеся похождения в штампованных псевдосредневековых загонах – наши книги все более отстают от нашего же опыта и слишком узколобы, чтобы описать, объять или хотя бы поименовать текущие обстоятельства. В чащах оригинальности «Ворра» проложены новые тропы, а в зловещей пестрой светотени подразумеваются новые мировоззрения. Пока неизбежно ветшают и исчезают посеревшие уличные сети идеологий и образов мышления, ошеломительный труд Кэтлинга предоставляет нам как жизнеспособные альтернативы, так и содержательный побег вглубь этих тропических возможностей.

Он предлагает нам уйти в дебри.

Нортгемптон, 12 июня 2012 года

* * *Для Дэвида Рассела и Йена Синклера, которые вручили мне компас, карту и мачете и настояли на экспедиции

Воскрешая в памяти те дни, не могу не вспоминать о том, как поначалу трудно было задействовать дыхание. Технически я делал все правильно, но если следил за тем, чтобы при натяжении тетивы плечевые мышцы оставались свободными, то невольно сильнее напрягал ноги, как будто все дело было в твердой опоре и стабильной позе. Словно я, подобно Антею, черпал силы от матери-земли.

Ойген Херригель. Дзен и искусство стрельбы из лука[4]Энергия демонического – подчинения гению в самом буквальном смысле слова «гений» – разумеется, гибнет вместе с отречением от безграничного lebensraum[5].

Лео Фробениус. Paideuma. Umrisse einer Kultur- und Seelenlehre[6]Неподалеку от этого дерева сидели, поджав ноги, еще два костлявых угловатых существа. Один из этих двух чернокожих, с остановившимся, невыносимо жутким взглядом, уткнулся подбородком в колено; сосед его, похожий на привидение, опустил голову на колени, как бы угнетенный великой усталостью. Вокруг лежали, скорчившись, другие чернокожие, словно на картине, изображающей избиение или чуму. Пока я стоял, пораженный ужасом, один из этих людей приподнялся на руках и на четвереньках пополз к реке, чтобы напиться. Он пил, зачерпывая воду рукой, потом уселся, скрестив ноги, на солнцепеке, и немного спустя курчавая его голова поникла.

Джозеф Конрад. Сердце тьмы[7]Пролог

Отроду скверное – не исцелитьНи временем, ни горькою водой;В свой срок все зло вернется нас казнитьИль же незримо течь в крови гнильцой.И там, где крепче горя тот оплот,Поруганный свет зорь уж не забьет.Редьярд Киплинг. Молитва ГертрудыОтель был помпезен, грандиозен и инкрустирован мглой. Высокие барочные залы и коридоры свирепо осаждал яростный свет, отчаянно силившийся проникнуть за тяжелые занавеси и крахмальные формальности. Нумера Француза были лучшими в отеле, но унылыми и без того иллюзорного блеска, с каким порою дерзкая архитектура кажется естественной.

Француз стоял голым и съеженным в мраморно-стеклянной ванной – последние поблекшие поверхностные шрамы на шее и запястьях пульсировали красным, глубокая рана на одном запястье была зашита. Доза барбитуратов не помогла, и его дразнили полеты позолоченных купидонов и игнорировали порхания безразличных женских фигурок. Он стоял с членом в руке, стараясь не видеть собственного отражения в гигантском зеркале. Он был маленьким и преждевременно состарившимся. Усердие руки оставалось невознагражденным, а жилистый лиловый отросток был измучен больше его самого. Он не мог призвать себе в помощь какой-либо образ, чтобы заворожить и подстегнуть действие, хотя видел многое и воображал еще больше. Он знал, что в соседней комнате ждут Шарлотта – его maîtresse de convenance[8] – и слуга. Он знал, что шофер наверняка привез ему для игрищ какой-нибудь цветок подворотен или доков. Он знал, что всем им столь же скучно, сколь ему. Он знал, что изобрел все в своей и в их жизни – а быть может, и во всем мире. Иногда казалось, ему приснилась сама реальность. Приснилась вне сна – ныне непрестанно бежавшего его.

Порой наркотик убаюкивал гложущий разум, возвращал в то самое место – но редко. Верная комбинация дозы отказывалась оставаться постоянной. Растущее количество меняющихся коктейлей выжимало его, но без вожделенных мягкости, помутнения. Он велел Шарлотте записывать все. Ингредиенты, пропорции, время. Ведь это место должно быть там – сокрытое в затвердевшем бульоне небытия. Ему нравилось воображать себя доктором Джекиллом, экспериментирующим с тайными снадобьями. Иногда он сомневался в способности Шарлотты вести точный учет. Она вполне могла легкомысленно ошибаться или лгать о дозировках. Те не производили желаемого эффекта. За последние дни он уже обменялся с Шарлоттой парой любезностей. Она заявляла, что делает все, точно как сказано, старалась успокоить своим раздражающим долготерпением. Но он-то знал, что она дурит его с типичной для хитрых слуг лукавостью. Некоторые вечера и многие утра заставали его на полу, на четвереньках, уползающего прочь или навстречу тому, что душило его сердце. Он начал спать на полу. Стаскивал матрас, боясь свалиться с трясущейся кровати. Находил лекарство, ванную и снова представал перед усмехающимся зеркалом.

Прошлой ночью на улице были карнавал и фейерверки. Музыка и веселье царапались в высокие окна. Утром снаружи моросило. Он слышал, как тихий дождь смыл сор и потухшее торжество. Привкус серы и нитрата в липком воздухе.

Он поднял глаза к зеркалу и усмехнулся. В позолоченной раме на месте стекла снова стоял Макс Киндер, голый и такой же, как он. Он поднял усталую руку – и Макс в совершенстве отразил движение. Вот великое изобретение этого комика: живое отражение. Номер, что будут копировать на протяжении столетия и долее. Он и сам часто копировал номера Киндера. Безнадежного франта, неспособного понять устройство мира. Уморительные жесты резкого шока и остекленелого любопытства вы́резали первого постоянного персонажа комедии, украсившего новый мерцающий экран. Француз дернул за усы – и Макс повторил. Тогда Макс показал на открытую рану на руке – глубокую и бескровную. Он умер девять лет назад, на пике славы, в другом гранд-отеле, когда первой себя порезала жена, а он хватался за бритву в ее руке. Совсем другой зеркальный танец. Француз кивнул и отвел глаза, пока Макс цепенел и превращался в него и в стекло. Француз знал, что истощил свои воображение, богатство и либидо. Знал, что утратил драгоценный дар, но не знал, какой именно. Знал, что некогда был Реймоном Русселем[9]. Знал, что пустые чувства тоски и вины крепнут и не осталось ни денег, ни воспоминаний, не за что ухватиться. Факты не давались в руки, а выдумки стали избиты. Тогда он понял, что пришло время умереть, и умер.

Часть первая

В их методе натягивания тетивы глаза вышли из употребления. Выемка на середине плеч лука вырезается не фронтально, а наискосок.

Лео Фробениус. Лук, Атлантида, Голос Африки, т. 1Лук, что несу с собой в глушь, я сделал из Эсте.

Она умерла перед самым рассветом, десять дней назад. Увидела свою смерть, пока трудилась на огороде, увидела места между грядками, где уже не стояла, – вскрытие процесса на дневном солнце. Зайдя в наш простой дом и сняв соломенную шляпу – вернув ее в тень, на гвоздь в северной стене, – она подготовила меня к тому, что должно быть сделано.

Эсте родилась провидицей, и отчасти ее провидение жило в ожидании ухода – как бриз перед волной, перед штормом. Провидцы умирают в трех сгибах, снаружи внутрь. Подробности и положение каждого образования складок мне следовало прилежно выслушать и затвердить без паники или эмоций, ибо затем я принимал иную роль.

Мы распрощались в дни перед той самой ночью. Затем я отложил все чувства; меня ждали более важные ритуалы. Все это я знал давно. Они описывались, проистекали с самого нашего согласия быть вместе. Любовь и отношения росли в окружении стен, где сквозило из постоянно открытой двери этих требований, и потому я втайне учился отстранению и репетировал самообман одиночества.

Я стоял перед нашим прочным деревянным столом, ее кровь высыхала на руках, ее тело лежало, разделенное и разобранное на материалы и язык. Спина и руки ныли от трудов по разъятию, и я все еще слышал ее слова. Снова и снова звучащие спокойные указания, врезавшиеся с напевной настойчивостью, дабы снять как рукой мою забывчивость и скорлупу сомнения. Кровь залила всю комнату – но в это пространство не вторгалось ни одно насекомое: ни одна муха не смела испить из Эсте, ни один муравей не смел кормиться ее костным мозгом. В эти дни мы были закрыты от мира, а мой труд – решителен, бесхитростен и добр.

Все это она объяснила, когда я подавал ей завтрак в редкое дождливое утро. Черный хлеб и желтое масло словно таращились с тарелки, издевательски и пристально, фрукты пульсировали и деформировались, превращаясь в омерзительные капилляры и желудочки – и светились в своей невинности, если смотреть на них прямо. Я присел на краю кровати, слушая, как скользят и ладят с дождем простые слова Эсте, пока мой страх разжигал ими бикфордовы шнуры лютого гнева, начинившего мое безвоздушное скрытое нутро.

Я состругивал длинные плоские полосы с костей ее ног. Плел жилы и связки, растягивал мышцы в перевитые листы и перехватывал их льном, собранным Эсте в огороде. Из всего этого я сделал лук, перемежая фибры и волокна ее ткани, пока тугая дуга оружия сгущалась, сворачивалась и усыхала в предназначенных пропорциях. Я извлек ее бесплодную утробу и поместил внутрь отрезанные ладони, запечатав бесформенный шар, иногда двигавшийся на своем месте. Я обрил ее голову, вынул язык и глаза, сложил их в сердце. Закончив, я поместил эти безымянные предметы на деревянную сушилку у раковины. Они лежали в немом величии, сияя своей странностью, нетронутые преступным светом. На столе и полу остались лишь простые отходы. Их я бросил на потребу диким псам, когда оставил это место с распахнутыми дверями и окнами. Три дня я жил с ее выдумками и непригодными крохами, в воздухе, проникнутом ее присутствием, мускусным глубоким запахом ее масел и движений. Сноп ее плотных немытых волос словно дышал и распухал на лучах солнца, подвигавшего комнату к вечеру. Эти известные ее части помогали сглаживать тревожные ароматы – суровое железо крови и жаркое насыщенное тление растворенных нараспашку внутренностей. На третий день я схоронил ее сердце, утробу и голову в круглой ямке на огороде, которую она загодя выкопала своими собственными руками.

Я схоронил ее компас и накрыл его тяжелым камнем. Подчинялся без упрека, слез и слов, забрав вырезанную ею стрелу и в последний раз вернувшись в дом.

Лук удивительно изгибался, кривился и ровнялся с тем, как дни и ночи гнули и правили его контуры. В нем чувствовалось сходство с переменами в самой Эсте во время умирания, хотя тот переход не имел ничего общего со всеми смертями, что я видел или приносил ранее. У Эсте процесс отмечался тоской, исходящей вовне, – как сахар поглощает влагу, а соль ее высвобождает. Каждый час этих трех дней перестраивал Эсте с устрашающей и захватывающей разницей. Каждое физическое воспоминание ее тела – от детства и далее – всплывало к поверхности прекрасного стана. Каждый жест, эволюционировавший в грацию, теперь уходил к своему истоку, чуть ли не с радостью демонстрировал свою неуклюжесть, дергая Эсте за ниточки. Каждая мысль находила путь через кости и выдыхала волны тени с глубокого океанского дна, поднимаясь на солнечный свет и улетучиваясь, встречая наступающее гниение. Я не мог оставить ее. Я сидел или лежал подле, увлеченный и испуганный, возбужденный и привороженный нежным извержением процесса. В ее глазах то нарастала, то убывала память – от бледной прозрачности к высеченному огню. Она меня почти не замечала, но все же могла наставлять и объяснять строгость процесса. Тем она развеяла мои страх и боль; тем противостояла экстазу своего контроля. На вечер третьего дня в моих сновидениях забрезжила память. Та очистила наше время вместе, постоянство присутствия Эсте. Мы не бывали порознь с самого ухода из ее деревни за исключением тех странных недель, когда она попросила меня остаться в доме, пока сама дневала и ночевала в саду. Вернулась она исхудавшей и напряженной.

Теперь лук чернеет, становится самой темной тенью в комнате. Все неподвижно. Я сижу с двумя обернутыми стрелами в руках. От их резьбы пышет голодом и сном, забытыми отражениями моей собственной невозвратимой человечности.

Я тасую предвкушающую пищу из буфетов и с огорода, наполняя свои чувства вкусом и запахом. В комнате поднимаются цитрус и бекон, разворачиваются шалфей и томаты, зеленый лук и сушеная рыба. Жизненная необходимость стесала разлуку – теперь результат лишь осталось закрепить долгому сну без сновидений.

Утром в моих дрожащих руках лук и дверь, в зубах – стрелы. Настал тот самый миг, и я вырываюсь на ослепительный свет – древнее дерево всасывается внутрь и падает с искореженных петель. Натруженный, дом сдается, в знак капитуляции демонстрируя прежде невидимую убогость. Жара, обузданная светлым ветром, пробуждает меня навстречу миру и превращает съежившуюся лачугу в пустоту.

Я развязываю темные сухие листья со стрел, прижав лук к груди. Стрелы белые; бесконечная рассредоточенная белизна без намека на оттенок или тень. Они впитывают день в свои снежные глубины, и меня мутит от взгляда на них. Я поднимаю лук – который, должно быть, натянул во сне, – и налагаю одну из стрел на его контраст. Вторая свернута и сбережена напоследок. Между ними я сделаю много новых. Вот момент ухода, ее последний наказ. Я изо всех сил натягиваю тетиву и чувствую, как один этот жест ожесточает каждый мускул тела, чувствую предел напряжения, когда грация тетивы касается губ. При виде великого изгиба мир замолкает, даже ветер задерживает дыхание перед моей энергией и высвобождением. В первый и последний раз лук нем, не считая тихих поскрипывающих вздохов – эха моих упругих костей. Я направляю его в высь, перпендикулярно тропе, бегущей от нашего дома по низким холмам почти вертикальным шрамом.

Стрела спускается сама, исчезая в небе со звуком, чувственно пульсирующим во мне и во всех до единой частицах яви и нави, на виду и вовне. Я знаю, что больше никогда не увижу эту стрелу. Не ей быть путеводной; ту я сделаю иначе.

А первая белая стрела еще проходит спирали воздуха, остро чувствуя кровь ледяным наконечником. На миг я с ней – высоко-высоко над этой ноздреватой землей у моря и его бесконечно бьющихся волн внизу. Над жалкими деревнями и жестокими племенами, склоняясь к заповедному и темному лесу, таящему свой смысл.

Назад, туда, где я стою на тропе, оцепенелый, меня зовет боль. Внутренняя сторона руки обнажена, где по ней хлестнула тетива, сняв слой кожи с легкостью бритвы, с равнодушной волей. Стронувшись, я беру котомку и колчан, приноравливаю широкий шаг к луку на плече и отправляюсь вдаль, в глушь.

Этот край обезлюдел. Слишком много усилий необходимо, чтобы пересохшие поля родили упрямые томаты и пыльные карликовые дыни; это страна стариков, возделывающих свои клочки земли из привычной решительности – тикают в житейском ритуале последние дни часов, почти размотались со скрипящих колес гирьки. Нет молодежи, чтобы переставить часы, некому каждый день взводить колодец и орошать хищную землю. Молодежь ушла в города и к рабскому труду за границу. Они – под землей, добывают ископаемые, чтобы согреть других. Они – в ядовитых лачугах, плетут химический рак. Они – автоматоны в оковах промышленности, коей без нужды характер, язык или семья. Они бесконечно пересчитывают скопленные средства для побега. Одни вернутся на поля, чтобы помочь старым и немощным поднять мятое ведро и заступ; иные тщатся вернуться князьями, скупая новые дорогие и безликие дома в плачевных селах предков. Таких постигнет крах, против них обратятся их дети и земля, усугубят содрогающуюся усталость. Протоптанные следы их потуг стираются под моими ногами, когда я иду по немногим населенным остаткам страны.

Уйдет три дня, чтобы миновать эти места, еще три-четыре – чтобы перевалить за низкие горы и оказаться на краю дебрей. Мы прожили здесь одиннадцать лет, исцеляя увечья и переломы нашего прошлого, прижигая рваные раны воспоминаний солнцем и пылью. Этот разоренный полуостров был щедр, и отчасти меня подмывает спланировать возвращение, хоть я знаю, что тому не бывать.

Жар дня напитался весом, свет стал угрюм и чреват переменой. Тучи уплотнились и сгустились от внутренней тьмы; так рождалась вода – тяжелая и нестабильная.

Туземцы края зовут это дуновение болезненного ветра «бурасио»; ветра, который не дует, а сосет – его жаркое обратное дыхание выражается в движении, но не облегчении. Он играет с ожиданием, оживляя духоту, дразня засушливую землю запахом дождя, пока подземные водоемы, пещеры и каверны тянутся пустотой к небесам.

Потому мы здесь поселились. Эсте говорила, что уединение – лишь часть лечения, по-настоящему тело и дух могут оправиться и развиться только над ульем из пустот. В таких местах слышны небеса и море. Их обширность и движения отдаются под туго натянутой землей, взбалтывают и прибивают тьму в пещерах к тишине, к невидимым минеральным стенам. Она говорила о единстве подземных голосов – от скромнейшего колодца до просторнейшей пещеры-собора, – о том, что они подобны трубам разного размера в могучем органе. Органе, замысленном сотрясаться в фугах и фанфарах слуха, а не игры; где какофонии тишины служит контрапунктом одна лишь назойливая капель.