Борис Земцов

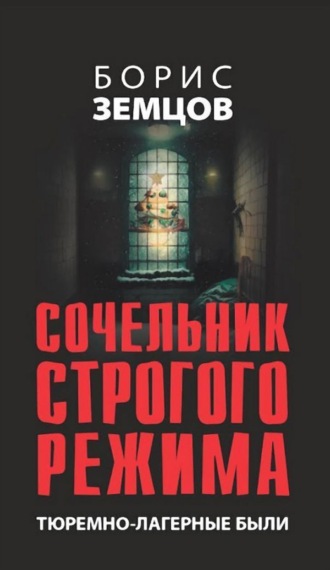

Сочельник строгого режима. Тюремно-лагерные были

Комментировать эти новости никто не брался. Чего тут комментировать, ситуация житейская: попал человек в неприятность, а потом собрался с духом и неприятность преодолел, и свою жилу нашёл, которую теперь, вроде как успешно разрабатывает.

Повод для комментариев позже грянул. Через полгода. Когда стало известно, что фирма, Кузей возглавляемая, лихо кинула нашу промку на немалую сумму денег. Чем всё это обернулось для зоны и для мусоров, там служивших, можно догадываться. А для нас, арестантов, на этой промке работающих, кузино кидалово самый конкретный результат имело. Почти полгода потом мы работали за чистое «спасибо». Заработками здесь и раньше не баловали: закрывали в месяц по триста-четыреста рублей. После «привета» от бывшего майора в зарплатных ведомостях напротив каждой фамилии совсем смешные цифры стали проставляться: кому – сорок рублей, кому – шестьдесят, кому что-то среднее. И это в то время, когда пачка фильтровых в лагерном ларьке уже сорок с копейками стоила.

Чем всё это для арестантов обернулось, представить несложно. Кто прежде «Яву» курил, теперь «Приму» смолить начал. Соответственно, кто раньше себя «Примой» тешил, начал бычки собирать, табак из них извлекать, на батарее его сушить и… в дело пускать, в самокрутки, какие в известном фильме дед Щукарь курил. Ну, а те, кто привычкам изменить не пожелал, в долги позалезали и всякие прочие бигуди на себя нахлобучили.

Какими словами после этого бывшего майора в арестантских беседах могли вспоминать, представить несложно. Только не вспоминали Кузю больше в лагере.

Разве что тот же дед Василий, некогда наградивший Кузю высоким титулом «правильный мусор», в случайно затеянном разговоре, где каким-то боком всплыл бывший майор, очень фигуристо матернулся и припечатал:

– Мусор – он и есть мусор… Мусор – этим всё и сказано…

Сплюнул и растёр подошвой арестантского башмака окурок «козьей ножки». Той самой, что из табака, с бычков накануне набранного, была скручена.

Кстати, на воле такие самокрутки нынче поди никто уже и не курит…

Улетевший с белыми птицами

После вечерней проверки Сергей Прохоров понял, что умирает. Ничего не болело, не тошнило, и слабость не накатывала, но росла уверенность, что жизни в нём уже на донышке. Показалось: внутри что-то треснуло, и незнакомый негромкий, но властный голос произнёс: «Всё!»

На этот момент шел ему сорок седьмой год, и третья его ходка уже за половину перевалила. Особый жизненный опыт, разумеется, определял и специфическое отношение арестанта Прохорова к смерти: не совсем наплевательское, но и вовсе без трагизма. И в СИЗО, и на пересылках, и в лагерях много кто на его глазах умирал. Ничего особенного: будто кого-то на этап определяли, или в новую зону отправляли. Правда, всё это тогда других касалось, теперь, то же самое это на него самого наваливалось. Жёстко и неотвратимо. Не увернуться, не повременить!

На ужин Прохоров не пошёл, опрокинулся навзничь на шконарь свой, начал ждать. Как положено в такие моменты, о чём-то думал, что-то вспоминал. Предполагал, что важные и торжественные вещи на ум придут. Напрасно предполагал: всякая ерунда в голову лезла. Вроде того, что на лицевом счету у него неотоваренная в ларьке пятихатка зависла. Это на воле пятьсот рублей – пустяк, в зоне же – это деньги, вполне пригодные, чтобы на какое-то время решить вечно важную арестантскую проблему – курить.

Ещё набежало: у земляка в лагерном быткомбинате не успел он забрать феску, на заказ пошитую. Знатная феска. Не хозяйская убогая, изначально формы не имеющая, а франтоватая, высокая, с козырьком жёстким и вперёд далеко выдающимся. Блок фильтровых за такую феску арестант Прохоров отвалил. За работу расплатился, а красоту такую и не одел ни разу. По этому поводу удивился: «В такой момент про какую-то шапку вспомнил… Разве она там понадобится…»

Выходило, одни пустяки в голове роились.

Только краешком в сознании серьёзное шевельнулось. Подумал: к лучшему, что на теперешний момент он – человек на сто процентов одинокий: жёны в житейских волнах где-то затерялись, и, похоже, уже никогда не выплывут, дети – выросли и своими дорогами в свои стороны идут, на отца с его тремя ходками вовсе не оглядываясь.

Хорошо – никому ни хлопот, ни огорчений!

Вспомнилось: в такой момент перед человеком вся его жизнь проносится, будто быстрое кино ему про него самого показывают.

Ничего похожего не происходило.

«Не будет кина…» – сам над собой про себя пошутил. От неуклюжей этой шутки тоски только прибавилось.

На какое-то время показалось даже, что умирать скучно, потому, что вокруг ничего не происходит, ничего ни в какую сторону не двигается. Но это совсем ненадолго. Потом…

Потом ужас подвалил. Как будто в колодец без дна вниз головой падать предстояло. Это уже после отбоя, ближе к полуночи было, вторая смена после ужина в барак вернулась. Тогда, ровно напротив, между гнутыми прутьями шконаря и батареей отопления что-то слоистое и косматое замельтешило, ещё более чёрное, чем прописанная там ночная темень. Уверен был, что в этом клубке и безгубая пасть угадывалась, и продавленный нос виднелся, и глазницы, чем-то, чуть менее чёрным, начинённые, мелькнули. Даже шуршание и сопение мерещилось.

– Ишь, сука! Вот, она! За мной нарисовалась…, – вроде и вслух сказал Прохоров, но сам себя не услышал, к тому же, явственно ощутил, что губы его сжатыми остались.

Тогда, несмотря на робу не снятую, несмотря на матрас толстенный, из трёх обычных шнырями собранный, собственным позвоночником почувствовал он все железяки панцирной сетки своего шконаря. Показалось, что железяки эти, не только острые и царапучие с краёв, но ещё и очень холодные, будто в сугробе выдержанные.

Захотелось перекреститься, но сил хватило только рукой по груди повозить. По тому месту, где под майкой и лепнем крестик алюминиевый на синем, с промки украденном, шнурке висел.

К тому времени в проходняке у Прохорова арестантская делегация собралась, шконарь напротив заняла. Прощаться пришли, хотя никого Сергей не звал, и ни с кем недобрыми своими предчувствиями не делился. И семейник его, хохол Коноваленко, был, и напарник по промке, Лёха Мультик появился, и ещё кто-то. Сам смотрун за бараком – Коля Доктор пришёл. К смерти все они так же, как и Серёга Прохоров относились по-арестантски сдержанно (это, как на новый этап, в другую зону и т. д.), но здесь, то ли от близости происходящего, то ли из-за уважения к умиравшему, разволновались.

– Может, всё-таки на крест его, там какой укол сделают, или на больничку определят…, – подал голос Димка Ганс, наивный первоход, что шконарь над Прохором занимал.

Сказал, поглядывая с надеждой на отрядного смотруна, да и вмиг осёкся, потому как тот и договорить ему не дал, осадил:

– Много кому твой крест помог… Там те же всё равно – мусо-ра! Разве что в белых халатах… Забыл, как Деда мурыжили…

Историю с Дедом, прежним смотруном отрядным, никто не забыл. Сначала после флюшки очередной у него затемнение обнаружили, потом рак признали. Тасовали бедолагу: то в санчасть лагерную («крест» по-арестантски), то в больничку, которая главной по управе считалась, то в другую больничку, кустовую, что за триста километров от зоны находилась. По всем признакам полагалось Деда актировать и отпустить домой, лечиться в нормальных условиях, или, по крайней мере, чтобы перед смертью в домашнем покое подольше побыть. Закон такое позволял. Только для кого эти законы писаны? То в очередь на пункцию не ставили, то результаты анализов терялись, то диагноз уточняли. Наконец, когда все бумаги собрались, пришлось бедолаге окончательное решение на актировку от больших начальников тюремного ведомства ждать. Он и дождался… Когда уже едва ноги передвигал. Уехал домой, через неделю умер. Никто не сомневался: были бы честней и расторопней врачи на самой первой ступени тюремно-лагерной медицины, всё подругому сложилось бы, пожил бы ещё Дед.

Упоминание про смотруна бывшего, всего с полгода как умершего, тоски прибавило. Казалось, что Сергей Прохоров теперь эту тоску на вкус чувствует. И вкус этот едким и горьким был. Как у чифира, из вчерашних вторяков сочинённого. Больше того, концентрация едкой горечи нарастала. Оттого и гримаса отвратная по его лицу пробежала, несмотря на полумрак, не замеченной для тех, кто у шконаря его собрался, не осталась. Потому и Мультик, погоняло своё полудетское из-за неимоверно оттопыренных ушей получивший, предложил:

– Может, того… Чайка сварганить… Ко мне кабан зашёл… Чай классный, вольный, не то что в ларьке плесневый… Чифир – бомба!

Промахнулся Мультик с предложением, горечи внутри у Прохора и так через край было. При слове «чифир» его передёрнуло. Со стороны показалось, что он головой отрицательно мотнул.

– Слышь, Прохор… А курнуть хочешь? Васька Цыган разжился…

Это сам Доктор сказал. С такой убедительной интонацией, что и отказываться неудобно. Только не тот случай.

Теперь арестант Прохоров вкус анаши явственно почувствовал. Раньше он его приятно будоражил, теперь от этого ощущения начало мутить. Потому и ещё раз мотнул он головой:

– Не-е-е…

Совсем неожиданно, даже для себя самого, уточнил очень тихо:

– Через Досю затягивал?

Дося – один из лагерных мусоров-контролёров. Белобрысый, и с лица розовый. Совсем как поросёнок, что стиральный порошок в телевизоре рекламирует. Как и многие сослуживцы, дополнял Дося свои скудные мусорские заработки тем, что помогал арестантам в зону запреты доставлять. Не за «спасибо», разумеется. Под запретами понимались телефоны мобильные, алкоголь, а порою и наркота простенькая типа анаши местной или гашиша мутного происхождения.

Не принято на зоне при скоплении больше двух арестантов говорить на подобные темы, потому как стукачи лагерные круглые сутки начеку: уши греют, своё стукаческое предназначение отрабатывают. Полагалось бы смотруну отрядному жёстко одёрнуть задающего такие вопросы. В этом случае, с учётом серьёзности момента и, опять же, из-за уважения к главной фигуре события, исключение было сделано. Подтвердил Доктор в полный голос:

– Через Досю!

Только к ответу этому у Прохора уже никакого интереса не было. Он на него и не отреагировал, будто и не слышал, будто сам и не спрашивал. Лежал, в одну точку уставившись. В ту сторону, где по-прежнему тормошился слоистый и косматый ужас, из языков тьмы сотканный. Вполне могло показаться, что и нос арестанта Прохорова острее стал, и скулы жестче обозначились. Совсем на старика был в этот момент похож он, и совсем одинаково думали рядом сидевшие. Не сомневались: земной срок для их товарища уже на минуты пошёл.

Скорее по инерции, чем по разумению, тот же Мультик опять голос подал. С предложением, для обстановки, казалось бы, трижды неожиданным:

– Может, коньяка глотнёшь?

Смысл слова «коньяк» до лежавшего не сразу дошёл. Будто, что-то на другом, когда-то изученном, но потом, напрочь выбитом из памяти, языке, прозвучало. Только кадык, к тому времени так же, как нос и скулы, жестче обозначившийся, дёрнулся, словно глотнул чего-то Прохор.

Не было проблемы на зоне выпить. Гуляли по лагерю и спирт, и водка, которые с воли мусора доставляли. По кусачим ценам, изрядно разбодяженными, но они… были, доступны были. Ещё проще было самогон или брагу раздобыть. Эти напитки уже сами арестанты в строгой конспирации изготовляли, за что рисковали в изолятор загреметь. Водился и коньяк, но он великой редкостью был, потому как не для неволи по всем параметрам этот напиток. Потому и смотрун Доктор не удержался от вопроса:

– Откуда?

– Через школу затягивал… С компьютерщиком добазарился… Думал до днюхи своей заныкать, на курке продержать… Но тут такое дело…

– Всё равно курсануть надо было…

Посчитал нужным смотрун напомнить Мультику незыблемые правила лагерной жизни. Но без злобы напомнил, больше для порядка, самой интонацией подчёркивая, что неожиданное это предложение вполне своевременно и вовсе не осуждается.

– Давай!

Это уже сам Прохор распорядился. Голос его так же тихо прозвучал. Кажется, никто и не видел, что он рот открывал, кажется, многие уже и вовсе не ожидали его услышать.

И сам Сергей Прохоров не ожидал сейчас от себя этого. Не ожидал, но повторил:

– Давай…

Кивнул утвердительно отрядный смотрун, но Мультик и без кивка метнулся из проходняка в сторону то ли сушилки, то ли каптёрки, где у него, надо полагать, и находился курок. Вернулся быстро, ещё на ходу из рукава вытащил пластиковую бутылочку-трёхсотку, извечную алкогольную лагерную тару, скрутил особо заметную в полумраке барака белую пробку.

– Вот!

Коньяк налили в чифирную алюминиевую кружку с погнутой ручкой. Показалось Прохору, что вкус этого коньяка ощутил он ещё даже до того, как напиток забулькал, перекочёвывая из одной ёмкости в другую. Благодаря аромату, который не просто сумел через все запахи барака пробиться, но и воцарился над ними. Пересилил коньячный дух и горькую вонь окурков, в плевках затушенных, и кислоту сохнущей на батареях отопления арестантской одежды, и очень специальный запах, что всегда висит в помещении, где в тесноте круглосуточно обитают очень много мужских тел. По крайней мере, на пространстве проходняка, где сейчас лежал Сергей Прохоров, бараком уже не пахло. Коньяком пахло! Другой жизнью пахло! Почти волей пахло!

Неловко было лёжа пить, но он до дна выпил. Естественно, расплескал немного, потому и зажгло с двух сторон: изнутри в горле, и снаружи на подбородке и на шее, куда коньяк пролитый попал. Не закашлялся, но выдохнул неровно, болезненно. Потом жар и до желудка добрался, а оттуда в рукиноги теплыми толчками пошёл.

Спроси сейчас кто, зачем выпил, вряд ли у него нашлось, что ответить. Скорей всего, просто пожал бы плечами или выругался односложно, но не зло. Зато любой из присутствовавших охотно, ни сколько не сомневаясь, был готов пояснить: так надо, чтобы легче уходить было, чтобы… словом, напоследок.

Не угадали!

Ещё до того, как глотнул смолистой ароматной жидкости, даже до того, как тот аромат в него ворвался, подумалось ему о нескольких очень простых, по-лагерному говоря, насущных, вещах. И не то, чтобы они самыми главными на этот момент в его голове были, но звучали первыми, всё прочее отодвигая.

– Почему здесь? Почему сейчас? Почему именно здесь? Почему именно сейчас? Это просто не нормально… В неполный полтинник в лагерном бараке кони двинуть… С какой стати? Не согласен! Не хочу!

Как будто пружина, круто скрученная, обнаружилась в нём и чуть дрогнула, напомнив о недюжинной в себе скрытой силе.

Теперь Сергей Прохоров уже не лежал, а полусидел, приспособив под спину вместе с подушкой сложенную телагу. Не отказался от предложенного зубчика шоколада, потом затянулся уже кем-то раскуренной сигаретой. Никакого разговора затевать не собирался, но по сторонам водил заблестевшими глазами уже совсем по-другому. Первым делом внимательно посмотрел прямо перед собой в сторону батареи за шконарными гнутыми прутьями. Туда, где совсем недавно видел жуткое и, казалось, неотвратимое. На этот раз ничего, кроме сохнувшей на батарее, им же недавно постиранной майки, не увидел. Хотел что-то сказать по этому поводу, даже воздуха вдохнул и губами, коньячный вкус ещё хранившими, пошевелил, но передумал. Зато жест позволил. Простой и очень понятный: покрутил сложенными в кукиш пальцами в сторону той самой батареи за шконарными прутьями. Потом ещё раз сигаретой затянулся не сильно, но с удовольствием. Как-то по новому, очень ясно посмотрел на всех, кто на этот момент в его проходняке собрался, попросил:

– Ну вы, ладно, это, идите… Нормально всё… Отпустило… Мультику респект… С коньяка полегчало…

Про коньяк он соврал вчистую. Не в коньяке было дело, а в чём, он и сам пока не знал. Уже не сомневался, что страшное, совсем недавно смотревшее на него в упор и готовое забрать с собой, отвалило ни с чем, далеко и надолго. Уверен был – откатилось побеждённым и посрамлённым. Это и казалось самым ценным и важным на этот момент, но пружина, внутри его обнаружившаяся, не шевельнулась: то ли выжидала, то ли умножала непредсказуемую великую энергию.

Теперь не было сомнения, что сможет он подняться, что не будет при этом его шатать. Только вставать не собирался, куда важнее было вот так, лёжа, оставаться и со своими мыслями разобраться. А мысли на тот момент были очень разными, среди них и совсем неожиданные обнаруживались. И никакого порядка или очерёдности там не было. Мысли эти на живых смышленых, очень подвижных существ походили, которые в этот момент между собой шуструю чехарду затеяли. Самой простой среди этих мыслей был уже звучавший внутри вопрос, к самому себе обращённый: «А с какой стати я помирать сейчас должен?»

Не в оправдание, а в усиление правильности и справедливости последнего вопроса уже знакомые уточнения крутились: «Почему именно я? Почему именно здесь? Почему именно сейчас?»

Некому было на эти вопросы отвечать, даже выслушать их некому было, но вертелись они в голове без угомона.

Верно, не живут долго в российских зонах, верно, не бывает здесь стариков вовсе, но стариковских параметров Сергей Прохоров ещё не достиг. Зачем статистику ломать, зачем вперёд всех лезть? А ещё злое упрямство, вовсе не с возрастом связанное, вьюном в этих мыслях крутилась. Это, когда он некоторых из своих нынешних солагерников на автомате вспоминал. Вот Митя Палач, что в соседнем проходняке обитал. Ему такое погоняло приклеили не потому, что отчество из «Павлович» в «Палач» переиначили, а в соответствии с подробностями его делюги. По пьянке своего собутыльника он зарезал, и не просто зарезал, а, согласно бумагам, с которыми на зону прибыл, аж «двадцать ножевых ранений, половина из которых несовместимы с жизнью» нанёс.

Никогда не укладывалось у Сергея в голове: даже если и заспорил Палач со своим собутыльником, и позволил тот непоправимое оскорбление, зачем из человека решето было делать?

Больше того, свежезарезанного своего сотрапезника выволок Митя из комнаты, положил в ванну, накрыл одеялом и четверо суток рядом сидел. Выпивал и даже закусывал. Вроде как поминал того, кого сам и порешил. За водкой и едой за это время дважды в магазин отходил.

Между прочим, всё это стряслось в июле, когда жара за тридцать стояла. Чем Митя дышал, особенно перед тем, как за ним мусора пришли, представить не сложно. Ещё одно «между прочим»: перед судом его по всем экспертизам прогнали, доктора-специалисты признали: нормальный! Такой «нормальный» в зону по своей делюге всего девять лет привёз. Вот он сейчас в соседнем проходняке шконарём скрипит, бумагами шуршит. Наверное, с семейником сало трескает. Пожрать он – большой любитель. И зона ему аппетит не испортила. Потому уже за первый лагерный год брюхо наел, румянец на всю физиономию заимел. Разве справедливо, что Митя Палач – останется, а он, Серёга Прохоров – туда …в чёрный пластиковый мешок?

Кстати, по масти своей арестантской, был Сергей Прохоров крадуном чистой воды, даже на грабёж никогда не разменивался, а уж чтобы в живого человека тупо ножом ткать, такого даже представить не получалось. По поводу собственного жизненного выбора были у него свои объяснения. Ни с кем Прохор такими мыслями не делился, но для себя давно уяснил: и путь воровской, и все закавыки жизненные – судьба. Воры в любом обществе, в любом государстве всегда существовали, и будут существовать. Для социального равновесия. Для баланса белого и чёрного. Для иллюстрации Добра и Зла. И, если так сложилась, что тебе все эти истины пришлось своей биографией доказывать – это опять та же самая судьба. Другое дело, что и при такой судьбе важно облик человеческий сохранять, говоря языком арестантским, надо порядочным быть.

Ещё через проходняк в том же бараке обитал Миша Узбек. Возможно, никаким узбеком он и не был, но когда-то в Ташкенте жил, что-то по-узбекски мог говорить. Впрочем, неважно это. В зону Узбек, как и Митя Палач, по «сто пятой» душегубной заехал. Жену убил. С которой до этого, худо-бедно, лет двадцать пять прожил. Объяснял: довела, заездила, даже колдовством порчу наводила. Возможно, всё и так, только зачем человека, пусть такого вредного и пакостного, жизни лишать? Не понимал этого Сергей Прохоров.

А ещё известно было, что Узбек жену свою уже мёртвую на куски распластал и в разных местах в огороде закопал. Вот это уже никак в голове честного крадуна не укладывалось. К тому же, опять, не секрет, ещё до суда полгода таскали Мишу Узбека по разным психэкспертизам, и специалисты маститые кивали: здоров, нормален, вменяем. Конечно, хуже было бы, если признали ненормальным, подлечили и… на волю выпустили, но…

Никак не лезло в сознание тёртого арестанта Прохорова: как же так – он умрёт, а Миша Узбек останется. И не просто останется, а будет пользоваться всеми, пусть сильно урезанными в зоне, радостями жизни. Ясно, что эти радости – куцые и, в соответствии с обстановкой очень специфические. Но солнце, что на лагерном языке балдой называется, ему светить будет и закурить-заварить в наличии, а для мёртвого Прохорова – ничего не будет, всё чёрной занавеской занавесится. Опять несправедливо! Впрочем, «несправедливость» слово здесь неуместное. Мягкое и бесформенное. Интеллигентное, короче. Куда правильней из того же лагерного словаря взятое жёсткое и конкретное слово «беспредел».

– Чуешь, Прохор… Дело твоё, конечно, но ты завтра того… В храм сходить трэба… Или в пятницу, когда батюшка приедет…

Как из другого далёкого и чужого мира, свистящий шёпот соседа с соседнего шконаря хохла Коноваленко раздался.

– Схожу, схожу…

Слишком быстро согласился. Даже смысла предложенного уяснить не успел. Потому что о своём продолжал думать. Хотел понять, куда делось то страшное, что казалось неминуемым и неотвратимым. Ясно, что коньяк толчок дал, но не это – главное. Не в коньяке дело, иначе продавали бы его не в магазинах, а в аптеках за другие деньги, исключительно по рецептам с гербовой печатью. А в чём тогда дело? Может, правда, кто-то сверху щедро распорядился, скомандовал: «Арестанту Прохорову Туда – ещё рано! Арестанту Прохорову – ещё жить!»

Опять же, за какие заслуги? Почему раньше эти заслуги никаким образом не были отмечены?

И опять пружина, недавно внутри обнаруженная, невнятным, но могучим шевелением о своей силе напомнила.

Тем временем, в чехарде мыслей, в голове крутящихся, ещё одна, вроде и неновая, но другим цветом раскрашенная, выпятилась. По-хорошему злая и очень упрямая. Вспомнил он, как чуть ли не все три года, в этой зоне отсиженные, осаждал его лагерный кум Королёв, некогда награждённый одним изобретательным арестантом диковинной кличкой Полумесяцем Бровь. Предлагал сотрудничество. Точнее, склонял к конкретному стукачеству за очень зыбкую перспективу содействия в получении УДО [20].

Поначалу Прохор «валенком прикидывался», пытался предстать увальнем, лагерной действительностью затюканным. Не проканало! Бульдожьей хваткой вцепился в Прохора кум Королёв. Похоже, с этой хваткой и перестарался, потому как вспылил арестант: в устном виде послал Полумесяцем Бровь на три откровенные буквы, а в письменном виде пообещал вскрыться (в переводе с лагерного вскрыть себе вены), если не оставит его кум в покое. Последнее событие для любой зоны – ЧП, мусорское руководство не красящее, следом жди проверок, разборок и непременных наказаний: за это и звёзды теряют, и с работы вылетают, бывает, и под суд идут.

В оконцовке, ни с чем остался главный опер зоны, но пакостить Прохору продолжал: то карцером без вины «награждал», то с отряда на отряд перебрасывал, то с промки пытался его списать, то блатных натравить, то ещё какую чисто лагерную каверзу подстроить. Показательно, что лично ни одну из перечисленных позиций Полумесяцем Бровь «закрыть» не мог. Не было у него на это прямых полномочий. Старался всё исподтишка, за счёт интриг шантажа да провокаций. И чтобы этот человек остался жить, да ещё и на воле? Тогда как он, порядочный арестант Прохоров, вот так, запросто в ящик, точнее, согласно лагерным правилам, в чёрный пластиковый пакет? Опять несправедливость, конкретному понятию «беспредел» полностью соответствующая!

К тому же, вся зона знала, что ни одного Прохора кум Королёв изводил и преследовал. И другое зона знала: далеко не всем, как Прохору, упорствовать и геройствовать удавалось. Некоторых обламывал Полумесяцем Бровь, добивался согласия на сотрудничество, а такое дело в лагере, как шило в мешке, – спрятать трудно, обязательно прорвёт, непременно наружу пропрёт. Понятно, что среди порядочных такому зеку места уже не найдётся. И здесь движение только в одну сторону – вниз, на дно, к ссученным. Обратно никто и никогда не возвращался. Сердобольный скажет: судьбы ломаются; строгий и жёсткий отметит: естественный отбор.

Над всем этим Сергей Прохоров нынче не задумывался. Не потому, что в зоне думать разучился, просто всё ясно было. И самым главным в этой ясности было то, что ему, арестанту Прохорову, не позволительно покидать белый свет раньше, чем сделает это кум Королёв. Не позволительно! Без вариантов!

Впрочем… Разве лагерный кум – тот человек, по которому жизнь и, тем более, смерть свою выверять надо? Разве можно аршином избирать того, кто для большинства обитающих на пространстве неволи – символом коварства и всех прочих человеческих гадостей является? И, вообще, для арестанта мусор, тем более, главный опер зоны, это – фигура из иного мира, где не просто непохожая система ценностей, а где обитатели совсем из другого теста слеплены, другим воздухом дышат и другим зрением на всё вокруг смотрят.

Через мгновение напрочь забыл Прохоров про кума Королёва, будто и никогда не пересекались их пути. На другой теме его сознание сконцентрировалось: вспомнилось, как два последние года невольной своей жизни Сергей Прохоров очень внимательно присматривался к организации работы на лагерной промке. С прищуром присматривался к тому, что, кажется, уже ясным и понятным было. Все знали: зона – предприятие самоокупаемое, за электричество, воду, канализацию, даже арестантскую униформу убогую, не говоря уже о продуктах зеками потребляемых, лагерь платит. Известно было, что деньги эти зеки на промке зарабатывали. Выходило, что невольники сами свою неволю во всех измерениях проплачивали. Ладно бы, если только так… Известно было: круто ворует лагерная мусорская верхушка. Изощрённо, расчётливо и очень масштабно. Отсюда и особняки трёхэтажные, и иномарки дорогущие, и ещё много чего, что с куцыми фсиновскими окладами даже сопоставлять бессмысленно. Кстати, особняки, упомянутые, в основном, на холме концентрировались. И это в то время, когда зона у его подножия располагалась. Вот и выходило, что зеки на мусорские хоромы прямо из окон цехов промки любовались. По сути, на украденные результаты своих трудов любовались.

Конечно, во все инстанции жалобы шли. И про манипуляции с сырьём, на промку лагерную от смежников поступавшим, и про откровенно левые заказы, что регулярно друганы «хозяина» с воли подбрасывали, и про откровенный беспредел, по которому наряды на работавших арестантов закрывали. Нулевым КПД всех этих жалоб был, потому что была у руководства лагеря возможность или перехватывать такие сигналы, или откупаться, щедро одаривая взятками любых проверяющих. Выходило: особняки мусорские, что были видны из окон цехов промки, не просто частью пейзажа являлись. Они наглядной иллюстрацией, символом Закона и Справедливости были. В том варианте, в котором эти понятия для арестантов предназначались. Короче, эти особняки символизировали беспредел, царивший в лагере.

Обо всём этом сейчас Сергей Прохоров вспомнил. Кажется, совсем, не к месту, вовсе не вовремя. Хотя, разве кто выделяет российским зекам специальное место и время для размышления на великие темы Добра и Справедливости?

Было время, казалось ему единственно правильным и даже мудрым собрать всю информацию о том, что творилось на лагерной промке, оформить в виде грамотной телеги и отправить в Москву в какое-нибудь важное ведомство, способное по этому вопросу и порядок навести и виноватых наказать. Только недолго это время длилось. Очень скоро всё, что правильным и мудрым казалось, сущим пустяком представлялось. Потому что ясно было: не существует в стране инстанции, готовой и способной решать проблемы российских арестантов. Не наивным, а нелепым представлялось даже надеяться на обратное. Это как с лагерного плаца внеземным цивилизациям сигналы зажигалкой подавать, и верить, что через день на тот плац НЛО плюхнется.

Засыпа́л Сергей Прохоров уже совсем здоровым и очень спокойным человеком, даже не вспомнившим, что ощущал он всего два часа назад. Большое беспокойство испытал он на следующий день. Совсем необычного свойства было это чувство. Казалось, изменилось что-то внутри и настолько серьёзно, что за этой внутренней переменой, того гляди, должен круто измениться весь остаток его биографии. Хотя, откуда взяться этим переменам? Никаких бумаг на пересмотр своей делюги он не отправлял. Никакая амнистия коснуться его не могла. В никакую правовую реформу в России он не верил. Потому и бок о бок с проявившимся внутри беспокойством вьюном вертелось почти бабье любопытство: что сейчас наступит, чем предчувствия обернутся, как всё закончится?

Опять почувствовал великой силы пружину внутри, неизвестно откуда взявшуюся и неведомо для чего предназначенную. И ещё показалось, что связана эта пружина с часовым, уже зати́кавшим механизмом.

Однако на разводе никаких новостей никто не озвучил, ровно без событий прошёл завтрак, да и потом, в бараке, ничего не случилось, ничего не произошло.

И случилось, и произошло всё часом позднее, когда вышел он в локалку покурить. Прежде чем сигареты по карманам шарить, подошёл к турнику, соблюдая давнюю привычку, хотел несколько раз подтянуться. Уже подпрыгнул, уже повис, ухватив перекладину неширокими, но крепкими узловатыми кистями, и… похолодел, понимая, что своего веса он не чувствует. Всё чувствовал, что положено было ему чувствовать в этот момент: и скользкую холодность перекладины (это на ощупь), и кисло-горькую близость лагерной пекарни (это по запаху). Кажется, во рту даже вкусовой отголосок съеденной за завтраком пшенной каши присутствовал, и вкус ещё не выкуренной сигареты уже улавливался. Только все эти ощущения слишком обычными, слишком постоянными, если не сказать вечными, были. И ни в какое сравнение с новым чувством они не годились: он понимал, что у него нет веса.

Сейчас уверен был: та пружина, что накануне внутри обозначилась, до предела сжалась и завибрировала.