Полная версия:

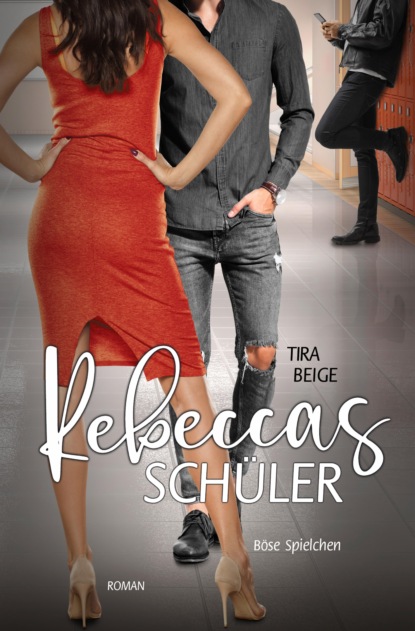

Tira Beige Rebeccas Schüler

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

»Geh zurück, Linus.« Rebecca drehte sich um und ließ ihn stehen.

So viel Gegenwehr schien ihn wohl zu überfordern, denn er folgte ihr nicht mehr. Stattdessen hörte sie, wie jemand nach ihm rief. »Komm rein, Alter! Was willst du denn da draußen?« Rebecca schüttelte den Kopf und ließ sich von den Häusern und der Dunkelheit verschlucken.

Ein Hund bellte irgendwo seine schrillen Töne in die Nachtluft, die als bizarres Echo an den Häuserfronten widerhallten. Ansonsten durchschnitt kein Laut die Totenstille der schlafenden Stadt. Die Straßen waren erstarrt und grau. Jegliches Leben war aus ihnen gewichen, als Rebecca über den Asphalt huschte und aufpassen musste, nicht das Gleichgewicht auf ihren Highheels zu verlieren. Ihr schwarzes Kleid flatterte um die Knie, während sie das leichte Jäckchen fest um ihren Körper schloss. Sie konnte gar nicht schnell genug den Wohnblock erreichen, in dem sie die letzten drei Jahre ihres Lebens zugebracht hatte. Es war nicht das schicke Leben, das sie mit Paul geführt hatte. Die wenig geräumige Wohnung, die Rebecca bezahlte, war kein Vergleich zu dem edlen Häuschen, dem großen Garten und dem üppigen Platz, den das Grundstück geboten hatte. Das bequeme Leben, das sie einst besessen hatte, gab es nicht mehr. Nun reichte ihr Auskommen gerade so, um nicht in Selbstmitleid zu zerfließen.

Abgekämpft erreichte Rebecca die Häuserfront, an deren Fassade sie sich mit den Händen abstützte, um nicht ins Taumeln zu geraten. Ihr Atem ging schwer und sie hörte das Blut in ihren Ohren rasant rauschen, als sie sich nach vorn beugte und gegen den Schwindel ankämpfte, der sie überfiel, als sie den Kopf senkte. Der Abend und die Nacht hatten sie in die Schraubzwinge genommen und hinterließen ein Gefühl erdrückender Mattheit. Rebecca spürte, wie ihre Augenlider schwerer wurden und sie nichts sehnlicher wünschte, als endlich in die Federn zu fallen. Ob sie es noch schaffen würde, sich das Kleid über den Kopf zu ziehen?

Die Treppenstufen im finsteren Hausflur kamen ihr ungewöhnlich hoch vor. Immer wieder blieb sie mit den Pumps daran hängen und musste aufpassen, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ob die Nachbarn von ihrem lärmenden Gestolper, das den Hausflur erfüllte, aufwachten, war Rebecca egal. Es wäre wohl einfacher gewesen, den Lichtschalter zu betätigen, aber das hätte ihre Netzhaut nicht mehr ertragen. Nicht nach dieser Nacht. Wäre Paul in ihrer Nähe, hätte er wohl gesagt: »Musstest du ausgerechnet noch einen Cocktail trinken? Hat dir der letzte um kurz nach zwei nicht gereicht?« Was für eine bescheuerte Halluzination, ihren Ex vor sich zu sehen. Er hatte sich seit ihrer Trennung nur ein einziges Mal gemeldet und das bloß, weil Rebecca noch einen Karton auf dem Dachboden hatte stehen lassen. Sie wollte nicht an ihn denken …

Es war stockduster, als sie in ihre Wohnung eintrat. Einzig durch die Fenster im Wohnzimmer und Flur drang das schwache orange Licht einer Straßenlaterne. Bloß ab ins Bett! Es musste kurz vor vier Uhr sein. Nicht mehr lange und es würde hell werden.

Rebecca schaffte es nur mühsam, ins Bad zu gehen und das Make-up zu entfernen. Sie machte noch nicht einmal das Licht an, sondern rieb sich in der schwachen Beleuchtung lediglich grob die Spuren der Disconacht aus dem Gesicht, um nicht morgen früh die Augentusche und das Puder auf ihrem Kissen vorzufinden.

Wie erschlagen sank sie mit dem Kopf voran in die Laken und glitt sofort in einen schummrigen Dämmerschlaf hinein, der sie wie ein Wasserstrudel nach unten zog, genau dorthin wieder zurück, wo sie gerade erst hergekommen war …

Hergekommen war … Gerade hergekommen war …

Befremdlich dunkel ist es um sie herum, als sie, einen Fuß langsam vor den anderen setzend, über den Asphalt tippelt. Warum kommt sie nur so mühselig vorwärts? Irgendeine Kraft hält sie auf, sich schneller zu bewegen. Verräterische Schritte hinter ihr nähern sich unaufhaltsam. Sie dreht nur leicht den Kopf in die Richtung und sieht hinter sich zwei Männer. Die Gesichter kann sie nicht sehen. Sie möchte so gern eiliger laufen, doch es funktioniert schlichtweg nicht. Sie scheint auf der Stelle stehen zu bleiben, kann kaum das Bein heben und nach wie vor sind die dunklen Gestalten hinter ihr, die sie beinah erreicht haben. Auch sie ist fast da. Sie sieht bereits den vertrauten Wohnkomplex. Nur noch wenige Meter. Doch schon wird sie am linken Handgelenk festgehalten.

»Sie gehört mir.« Wem soll sie gehören? Sie ist eine freie Frau.

Der andere Mann packt sie am rechten Oberarm an. »Sie gehört mir.« Es ist die Stimme von Linus. Ob der Unbekannte Cedric ist? Die Finsternis ist beklemmend und noch immer erkennt sie nicht, wer neben ihr steht. Beide zerren weiter an ihr. Einer will nach rechts gehen, der andere nach links. Warum ist niemand auf der Straße, der das sieht?

Sie gehört mir.

Nun ist sie sich sicher, dass es die beiden Kerle aus der Disco sein müssen. Woher sie das weiß? Cedric lässt ihre Hand sinken und nähert sich mit seinem Gesicht dem ihrigen. Schon im nächsten Moment gleiten seine Lippen verlangend über ihren Mund und seine Zunge bahnt sich einen Weg nach innen. Linus, der hinter ihr steht, fährt mit seiner Hand unter ihr schwarzes kurzes Kleid, streichelt sinnlich über ihre Pobacken, um anschließend mit seinen Fingern in ihren Slip einzudringen und über ihre Schamlippen zu reiben. Sie stöhnt in den Mund des attraktiven Jugendlichen, der immer ungezügelter seine Zunge mit ihrer verschmilzt.

Sie gestattet, dass Linus seine Hand in ihrem Höschen lässt. Mit dem Zeigefinger liebkost er ihre empfindliche Knospe. Sie wird feucht. Er soll sie weiter berühren. Dass sie noch immer auf der Straße stehen und jeden Moment jemand vorbeikommen kann, macht sie tierisch an.

Doch schon verliert sie den Halt unter ihren Füßen und schwebt nach oben in die Luft, tiefer hinein in die Dunkelheit. Es kommt ihr nicht seltsam vor, dass die Schwerkraft nicht mehr existiert. Sie fühlt sich federleicht. Die zwei Männer ziehen sich aus. Sie sieht, wie ihre Klamotten nach unten fallen. Zuerst segeln die Hosen wie eigenartige Engelsfiguren durch die Luft. Dann flattern die Shirts hinab, als wären sie übergroße Vögel mit bunten Schwingen und zuletzt sinken die Socken und Shorts zu Boden. Alles landet irgendwo verstreut auf der Straße, die mittlerweile kaum noch zu erkennen ist. Lediglich ein paar Straßenlaternen sind als winzige gelbe Punkte auszumachen.

Und wo ist eigentlich ihr Kleid? Sie ist vollkommen nackt, genau wie die zwei Männer, die sich immer weiter mit ihr in die Lüfte schrauben und höher fliegen. Ihr Wohnblock wirkt von oben erschreckend unbedeutend. Da ist die Schule, in der sie übermorgen das erste Mal ihre neuen Kollegen kennenlernen wird. Und neben ihr – wie zwei zu groß geratene Vögel – die beiden nackten Männer.

Jeder von ihnen will sie mit sich reißen. Der nackte Linus zerrt links, der gut trainierte Cedric rechts. Es tut ihr weh, wie an ihren Armen gezogen wird. Sie ärgert sich darüber, dass die zwei Jugendlichen sich streiten, wo sie doch eben noch zusammengearbeitet haben und jeder einen Teil von ihr berühren durfte.

»Sie gehört mir!«, schreit einer von beiden.

»Mir!«, brüllt der andere.

Die Gesichter verändern sich, je mehr die Teenager in Streit geraten. Sie haben keine menschlichen Nasen mehr, sondern Schnäbel.

»Sie gehört mir«, faucht es aus einem Schnabel und wiederholt wird so fest an ihr gerissen, dass sie meint, gleich zerbersten zu müssen. Einer wird gewinnen. Aber sie wird die Verliererin sein, denn sie fühlt auf einmal, wie ihre Arme erlahmen und ihren Geist aufgeben. Im gleichen Moment fällt sie gemeinsam mit den Männern nach unten.

Doch was ist das? Die Jungs entwickeln unerwartet Adlerschwingen an ihren Armen und segeln durch die Luft, wobei sie sich schnell von ihr entfernen. Sie versucht nun selbst wie ein Vogel zu flattern, aber da ist nichts, was ihr Auftrieb verleiht! Ihre Arme sind noch immer wie betäubt. Sie besitzt keine Flügel, die sie vor dem Aufprall bewahren werden. Und die Straße kommt immer näher. Krach!

Rebecca erschrak, auf dem Bauch liegend, und richtete sich dösig in ihrem Bett auf. Ihre Augen brannten, als sie die Lider öffnete. In ihrem Kopf und Becken hämmerte es. Die Bettdecke lag auf dem Fußboden. Offenbar hatte sie sie von sich gewirbelt, als sie wie ein Vogel durch die Lüfte fliegen wollte. So wie es die beiden Fremden getan hatten.

Was für ein wirrer Traum.

Rebeccas Blick ging Richtung Wecker. Der zeigte ihr an, dass sie gute anderthalb Stunden geschlafen hatte. Draußen war es bereits hinreichend hell, sodass sie aufstand und in ihrem Schlafzimmer die Jalousien herunterließ, um das Zimmer vollständig zu verdunkeln. Dann stieg sie erneut ins überhitzte Bett und verschlief den Tag.

Kapitel 2

Was war das bloß für ein Geschnatter? Noch schlimmer als an ihrer alten Schule!

Schüchtern betrat Rebecca die Aula des Sportgymnasiums. Hier sah es aus wie in einem riesigen Kinosaal. Die Stühle waren mit rotem Polster bezogen. Eine gigantische Bühne, die an den Rändern mit schweren, roséfarbenen Vorhängen umsäumt war, bot einen imposanten Anblick. Sie erkannte den Schulleiter, der am Stehpult stand und mit Jemandem im Gespräch versunken war. Dabei fuchtelte er immer wieder mit den Armen in der Luft herum und hielt das Mikrofon zu. Mayer trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und hellblauer Krawatte. Rebecca hatte den Direktor nur bei ihrem Einstellungsgespräch kennenlernen dürfen. Sie schätzte ihn auf Ende fünfzig, was vor allem an seiner Glatze lag, die durch die Scheinwerfer der Bühnenbeleuchtung wie eine Bowlingkugel glänzte.

Rebecca nahm am Rand der dritten Stuhlreihe Platz und schaute sich interessiert ihre neuen Kolleginnen und Kollegen an. Sie befand sich zwar an einer Sportschule, doch die meisten der Männer und Frauen, die immer zahlreicher in den Saal strömten und die Lautstärke damit weiter anschwellen ließen, erschienen ihr nicht besonders trainiert zu sein. Die Schüler würden es ohne Zweifel sein, denn immerhin standen mehrere Wochenstunden Sport im Stundenplan.

»Entschuldigung, darf ich mal?«

Ein Mann, wohl zehn Jahre älter als sie, zwängte sich an ihr vorbei. In der Mitte der Stuhlreihe angekommen, traf er auf einen älteren Herrn, der ihm kameradschaftlich die Hand reichte und ihn freudestrahlend begrüßte.

Als sich der Ankömmling auf seinem Stuhl niederließ und seine Schreibsachen auspackte, warf er einen verstohlenen Blick zu Rebecca hinüber und lächelte sie an. Dann drehte er sich zu dem älteren Kollegen um, der ihn in ein Gespräch verwickelte.

Sie betrachtete den Mann, der eben an ihr vorbeigehuscht war: Er trug ein graues, kariertes Hemd und eine blaue Jeans. Beim Sitzen zeichnete sich ein kleiner Bauchansatz ab. Sein rundliches Gesicht mit den weichen Konturen erinnerte Rebecca an das von Paul. Nur dass ihr neuer Kollege kurze braune Haare hatte und eine Brille mit dicker Umrandung trug. Irgendwie wirkte der Mann von seinen Bewegungen und von seiner Mimik her seltsam unsymmetrisch, ohne dass sie sagen konnte, woher dieser Eindruck rührte.

Es war mittlerweile kurz vor 9 Uhr und noch immer fluteten massenhaft Menschen die Aula. Das mussten locker achtzig Augenpaare sein, die Rebecca gleich mit ihren neugierigen Blicken durchbohren würden. Das Geplapper der gut achtzig Münder erfüllte den Saal. Am liebsten hätte sie sich die Ohren zugehalten, weil sie die Lautstärke nicht ertrug. Andererseits: dass die Schule so groß war, würde von Vorteil sein. Hier konnte sie problemlos in der breiten Masse untertauchen: Herkommen, Job erledigen, Schule verlassen. Hier musste sie keine Freundschaft heucheln. Oberflächliche Gespräche in den Pausen würden ausreichen, um wahrgenommen zu werden.

Mayer fummelte am Mikrofon herum, bevor er sich räusperte und die Anwesenden freundlich, fast feierlich begrüßte. Die Aula sollte nur der Umrahmung dienen. Die eigentliche Lehrerkonferenz wurde an einem anderen Ort abgehalten. Dies realisierte Rebecca, als sie den Ablaufplan für den heutigen Tag studierte.

»Ich möchte Sie, möchte euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich an diesem ersten Tag in der letzten Woche der Sommerferien begrüßen. Ich freue mich, dass ich Sie und euch gesund wiedersehen darf.« Applaus setzte ein. Rebecca ließ ihren Blick durch den Saal schweben. Die Mehrzahl der anwesenden Personen war männlich und älter. Im gleichen Moment schaute sie der Kollege, der sich an ihr vorbeigezwängt hatte, an und wieder huschte ein Lächeln um seinen Mund.

»Wir dürfen in diesem Schuljahr drei neue Kolleginnen und Kollegen begrüßen.«

Rebecca rieb sich die feuchten Hände an ihrem Rock ab. Gleich würde sie aufstehen müssen, denn schon rief Mayer den Ersten auf, der sich prompt erhob und einmal winkte, um sich bemerkbar zu machen. Mayer gab ein paar Personalien bekannt, die Rebecca sofort wieder vergaß, und schaute danach auf das Pult, um seine Unterlagen zu sortieren.

»Wir dürfen als Nächstes Rebecca Peters in unserer Runde willkommen heißen.« Mayer zeigte mit der Hand auf sie. Rebecca stand auf und schaute sich scheu im Saal um. Niemanden würdigte sie länger als eine Sekunde eines Blickes. Das, was sie wahrnahm, waren lediglich die überwiegend grau melierten Haare der Anwesenden. Mehr nicht. Sie winkte verhalten, bevor sie ermattet in den Stuhl zurückfiel. Hoffentlich sah das Lächeln nicht zu unsicher und versteift aus.

»Frau Peters wird in diesem Schuljahr als Schwangerschaftsvertretung für Frau Fritsche einspringen. Sie hat bis vor drei Jahren als Lehrerin für Deutsch und Kunst an einer anderen Schule gearbeitet.« Inständig hoffte Rebecca, dass der Schulleiter niemals herausbekam, wie es damals dort zu Ende ging! Hoffentlich sagte er nicht, dass sie sich in der Zwischenzeit mit Halbtagsjobs und Kellnerarbeiten über Wasser gehalten hatte. Wichtig war nur, dass ihr das Unterrichten nach so langer Zeit wieder gelang.

»Frau Peters übernimmt den Kurs von Frau Fritsche als Tutorin in Klasse 12 und wird aus diesem Grund an der Kursfahrt teilnehmen. Vielen Dank dafür im Vorfeld«, nickte ihr Mayer zu. »Frau Peters wird hauptsächlich in den oberen Klassen unterrichten und die Leistungskurse in Deutsch übernehmen.«

Dass sie nur wenige Stunden da sein würde und sich ansonsten abducken konnte, war der Grund, warum sie sich überhaupt auf die Anzeige als Stützlehrerin beworben hatte. Wenn sie hier Vollzeit arbeiten gehen müsste, würde es wohl wieder in einer Vollkatastrophe enden und sie endgültig an den Rand eines Burnouts treiben.

Mayer nickte ihr wohlwollend zu und lächelte freundlich, bevor er dazu überging, den nächsten neuen Kollegen vorzustellen. Rebecca putzte sich ein weiteres Mal die schweißnassen Hände an ihrem Rock ab. Ihr Herz schlug noch immer bis zum Anschlag und eine heiße Anspannung durchflutete sie.

Nach drei anstrengenden Stunden endete die erste Lehrerkonferenz an der neuen Schule und Rebecca konnte nicht schnell genug aus dem lauten Raum flüchten. Ihre Schultasche hing bereits über der Schulter, als sich ihr der Kollege näherte, der ihr in den Morgenstunden in der Aula mehrfach sein Lächeln geschenkt hatte. Bisher war sie jeglicher Kommunikation aus dem Weg gegangen und hatte nicht vor, heute und hier Anschluss zu finden. Dafür war schließlich das gesamte Schuljahr Zeit.

»Warten Sie kurz!«, rief er ihr nach und holte mit großen Schritten auf, vorbei an den Kollegen, die ebenfalls nach draußen stürmten. Rebecca wartete, um nicht unhöflich zu erscheinen, hatte aber keine Lust auf Smalltalk.

»Ich bin Robert Kanter, der Mittutor in Klasse 12.« Er entblößte seine Zähne und streckte ihr seine Hand entgegen, die sich verschwitzt anfühlte.

»Rebecca Peters. Schön, Sie kennenzulernen.«

»Wir duzen uns hier.«

Sie nickte.

»Und wer ist noch Tutor bei den Zwölfern? Nur wir beide?«, wollte Rebecca wissen.

»Nein, Sabrina. Aber sie war heute nicht da, sonst hätte ich sie dir vorgestellt.«

Da er nichts sagte, entstand eine unangenehme Pause. Verlegen strich sich Robert durch sein volles braunes Haar.

»Und du unterrichtest Deutsch für Katharina?«

»Frau Fritsche? Ja. Aber nur wenige Stunden. Bin ja bloß die Vertretung«, lachte Rebecca, peinlich berührt von ihren dümmlichen Worten.

»Was unterrichten Sie? Äh du.«

»Mathe und Physik.« Irgendwie passte diese Fächerkombination zu seinem Aussehen, das leicht abgedreht wirkte. Inzwischen standen sie nahezu allein vor der Tür zum Konferenzzimmer. Nur Mayer und ein paar Mitglieder der Schulleitung waren noch drin, um die Technik abzubauen.

»Warst du schon im Lehrerzimmer?«, fragte Robert und Rebecca nickte abermals.

Sie war dort, hatte sich vor der Lehrerkonferenz sämtliche Unterlagen geschnappt und sie in ihre Tasche gestopft. Einzig der Stundenplan interessierte sie. Mit den fremden Namen auf den Kurslisten konnte sie nichts anfangen.

»Gehst du jetzt essen?«, fragte Robert.

»Ich koche zu Hause.« Auf ausufernde Gespräche hatte Rebecca keine Lust. Der Schädel brummte nach dem langen Sitzen, Zuhören und Mitschreiben. Sie verschränkte die Arme vor der Brust, weil sie nur noch eins wollte: schleunigst heim.

»Ich gehe zum Chinesen nebenan. Komm mit, wenn du magst. Dann können wir über die Schüler in deinem Kurs sprechen.« Sollte sie sein Angebot einfach ausschlagen? War es unhöflich, jetzt »Nein« zu sagen?

»Okay«, gab sie knapp zur Antwort.

Rebecca hängte ihre Tasche um und folgte Robert. Er humpelte ein wenig. Ihr war auch nicht entgangen, dass sein Gesicht nicht ganz ebenmäßig war. Beim Sprechen hing ein Mundwinkel von ihm leicht nach unten. Beinah so, als wäre eine Körperpartie gelähmt. Der verschrobene Gesichtsausdruck machte ihr ein wenig Angst.

Das Chinarestaurant lag nur ein paar Meter von der Schule entfernt. Obwohl Robert nicht sicher lief, besaß er einen schnellen Gang. Rebecca hatte Mühe, seinen raschen Schritten zu folgen.

»Wohnst du schon lange hier?«, griff er das Gespräch auf, als sie sich dem Lokal näherten.

»Seit drei Jahren.«

»Hört man.« Robert stierte permanent beim Gehen auf seine Füße, als befürchtete er, hinzufallen.

»Wieso?«

»Dein Dialekt klingt nicht unbedingt so, als würdest du schon immer hier leben.«

Er musste ja nicht gleich am ersten Tag erfahren, dass man ihre Heimat erst nach etlichen Autostunden erreichte.

Inzwischen waren sie am Restaurant angekommen. Robert hielt ihr gentlemanlike die Tür auf. Ein schwerer Bratengeruch durchsetzte die Luft. Die Fenster ließen nur wenig Sonnenlicht in die Gaststätte, sodass sie stickig, dumpf und beklemmend wirkte – wie eine heruntergekommene Spelunke.

»Guten Tag«, sagte eine kleine, asiatisch aussehende Kellnerin, die Rebecca und Robert am Eingang der Gaststätte empfing. Auf dem Arm trug sie zwei, in roten Samt eingebundene Speisekarten. Die Bedienung entsprach genau dem Klischee einer Asiatin mit ihren pechschwarzen, kurzen Haaren und dem auffallend rundlichen Gesicht.

»Einen Tisch für zwei Personen«, orderte Robert.

»Möchten Sie drinnen oder draußen essen?«, fragte die Kellnerin mit fast melodischem Klang.

»Wollen wir draußen sitzen?«, wandte sich Robert an Rebecca, die mit einem Kopfnicken bejahte.

Die Bedienung vollführte eine einladende Handbewegung und geleitete sie hinaus ins Freie. Im Hinterhof des Restaurants waren Tische aus Metall aufgestellt. Die Stühle besaßen einen einheitlichen Grauton, der wenig gefällig wirkte. Immerhin sorgten grüne Sonnenschirme und asiatische Dekoration für den nötigen Charme. Irgendwo mussten sich Bambushölzer befinden, die gegeneinander schlugen und einen hohlen Klang verbreiteten, der harmonisch ins Ohr ging.

Rebecca und Robert erhielten einen schattigen Platz neben einer mittelgroßen Buddhastatue zugewiesen. Das breite Lächeln zeigte exakt auf Rebecca.

»Du musst über seinen dicken Bauch streicheln. Das bringt Glück«, flötete Robert, der ähnlich breit grinste wie die Skulptur.

Rebecca zog beide Augenbrauen nach oben. »Wer weiß, wer den schon alles angefasst hat.«

»Dann eben kein Glück«, sagte Robert. Seine strahlenden Zähne bildeten einen auffallenden Kontrast du seinem schiefen Mund. Rebecca verkniff sich, ihn auf seine Lähmungserscheinungen anzusprechen. So etwas gehörte sich ihrer Meinung nach nicht gleich am ersten Tag des Kennenlernens. Sicherlich würde er ihr das irgendwann in einem späteren Gespräch anvertrauen.

Nach einigen Minuten erschien die Kellnerin erneut. »Haben Sie schon ein Getränk gewählt?«

»Ich nehme einen Sekt«, sprudelte es aus Rebecca heraus.

»Ich bekomme ein Radler«, sagte er höflich und die Bedienung stiefelte von dannen.

Rebecca nahm sich die Karte zur Hand und suchte nach einem Gericht.

»Die Entenbrust ist ganz gut«, versicherte Robert, als er bemerkte, dass sie ständig in der Karte vor- und zurückblätterte.

»Gehst du hier öfter essen?«, fragte sie, ohne das Gesicht von der Karte zu nehmen.

»Ich komme hin und wieder mit Kollegen her. Mit meiner Familie bin ich auch manchmal hier.«

Rebecca überlegte, ob es zu unverschämt war, ihn über den Inhalt seines letzten Satzes auszuquetschen. Sie schwieg und biss sich auf die Unterlippe.

»Na gut, dann nehme ich die Ente«, sagte sie.

Robert blies angeheitert Luft durch die Nase aus und blickte amüsiert in die Karte.

»Was ist?«, wollte Rebecca wissen. »Warum lachst du?«

»Ich dachte, du fragst mich jetzt nach meiner Familie.«

Er hatte also ihr Zögern bemerkt. Robert schien ein sehr aufmerksamer Mensch zu sein.

Bevor Rebecca etwas erwidern konnte, hielt die Kellnerin mit schnellen Schritten auf ihren Tisch zu. Auf dem Tablett trug sie zwei Gläser, an denen Wassertropfen abperlten. Sie bestellten ihr Gericht und sahen der Bedienung hinterher, die genauso schnell verschwand, wie sie gekommen war.

Verlockend prickelte der goldgelbe Sekt im Glas, das vor Rebecca stand. Sie setzte das köstlich kalte Getränk an ihren Mund an. Schon benetzte der Sprudel ihre Lippen, noch bevor sie daraus trank. Eine fruchtige Süße nach Pfirsich liebkoste ihre Nase. Sie genoss diese kleinen Momente des Lebens. Der erste Schluck war belebend und zog zischend ihre Kehle hinunter.