Айрат Мударисович Сулейманов

Бузовьязовские династии и их шежере

43.Канбеков Хабибулла Синагатуллович, 1899 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, 286 уфимский дорожно-эксплутационный участок, рабочий, арестован 16.10.1938 г., осужден по ст. 58-10 к лишению свободы на 7 лет, реабилитирован 12.8.1992 г.

44.Каюмов Авзал Галеевич, 1910 г.р., д.Иштиряк, Илишевский р-н БАССР, башкир, член ВКП (б), образование начальное, Бузовьязовский райком ВКП (б), заведующий парткабинетом, арестован 9.8.1938 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 7 лет, реабилитирован 22.9.1939 г.

45.Курамшин Абдулла Ахмадуллович, 1873 г.р., д. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, единоличник, арестован 30.10.1929 г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован 9.8.1989 г.

46.Мустаев Ахметхази Ахмадуллович, 1873 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, арестован 30.10.1929 г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован 9.8.1989 г.

47.Мустаев Ваиз, 1902 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, единоличник, арестован 29.10.1930 г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован 9.8.1989 г.

48.Мустаев Габидулла Хазимухаметович, 1874 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, колхозник, арестован 10.11.1930 г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, реабилитирован 5.6.1989 г.

49.Мустаев Газиз Галиевич, 1871 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, арестован 11.4.1931 г., сослан по ст. 58-8, 58-10, 58-11, 58-13 на 10 лет, реабилитирован 26.4.1989 г.

50.Мустаев Газиз Нурмухаметович, 1897 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, единоличник, арестован 30.10.1929 г., осужден по ст. 58-8, 58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 21.7.1972 г.; арестован 15.12.1937 г., осужден по ст. 19, 58-9 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 15.5.1989 г.

51.Мустаев Гимадислам Хайрисламович, 1904 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 16.7.1989 г.

52.Мустаев Мазит Хазимухаметович, 1892 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 5.6.1989 г.

53.Мустаев Махмут Ахметхазиевич, 1910 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 3 года, реабилитирован 16.7.1989 г.

54.Мустаев Мирза Шакирович, 1908 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 5 лет, реабилитирован 16.7.1989 г.

55.Мустаев Мухаметгали Хублисламович, 1902 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, образование начальное, колхозник, арестован 4.11.1934 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 2 года, реабилитирован 10.5.1990 г.

56.Мустаев Фахрислам Хайрисламович, 1893 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный, колхозник, арестован 11.4.1931 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 16.7.1989 г.

57.Мустаев Хайрислам Шагисултанович, 1873 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный, арестован 10.11.1930 г., сослан по ст. 58-10, 58-11 на 10 лет, реабилитирован 5.6.1989 г.

58.Мустаев Хасанша Хазимухаметович, 1884 г.р., с. Бузовьязы, Кармаскалинский р-н БАССР, татарин, б/п, неграмотный, колхозник, арестован 10.11.1930 г., осужден по ст. 58-10, 58-11 к лишению свободы на 10 лет, реабилитирован 22.6.1989 г.

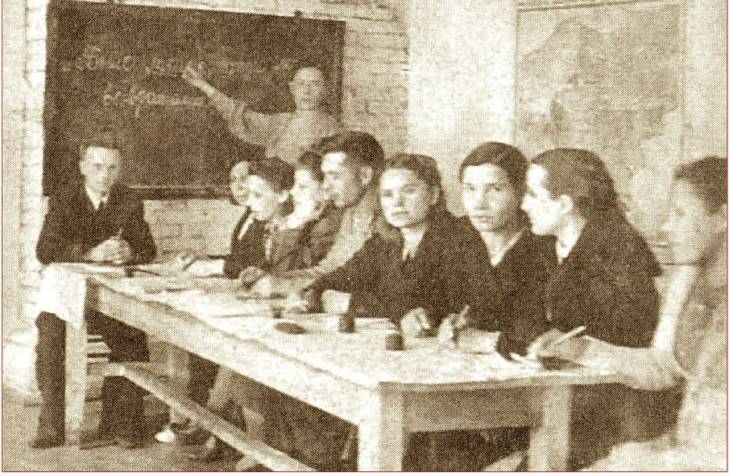

В начале 1930-х годов в Бузовьязах действовали две школы – средняя и начальная (её по старому именовали и как школа 1-й ступени). Окончили в 1934-35 учебном году среднюю школу 14 человек, 1-й ступени 35 человек. Выходцами из колхоза «Урняк» являлись семь человек, учившихся в это время в высших учебных заведениях, в средних – 22 человека. В конце 1930-х годов в селе было выстроено новое каменное здание средней школы. В настоящее время в здании этой школы размещена Бузовьязовская участковая больница. Учеников окончивших полный курс обучения в школе первоначально было маловато. В 1940 году, например, из стен школы было выпущено девять выпускников. До Отечественной войны и во время войны директорами средней школы работали уроженец деревни Балыклыкуль Фазыл Нагимович Зайнетдинов (с 1935 по 1939 год; кавалер ордена Ленина), Х.Х. Ханипов, Зуфар Мухаметзянов, А.А. Карачурин, Мустафа Гареев.

Фазыл Зайнетдинов

В конце 1930-х годов директором средней школы работал учитель истории Зуфар Мухаметзянов. Русский язык преподавал Мамлеев, родной язык – Абдулла Терегулов, арифметику – Мидхат Байраков, географию – Ихсанова (Байракова), ботанику – Сабира Хабирова, немецкий язык – Борис Прокопьевич, физкультуру – Шайхетдин Байбулатов. В 1940 году директором школы назначили А.А. Карачурина, который преподавал родной язык, его жена Тамара Петровна Леонова преподавала русский язык, Нажиба Гумерова – историю, Зубарзят Алпаверова – зоологию. В 1941 году появился новый директор. Им стал Мустафа Гареев, преподававший историю, учителями математики были Габбасова и Суфия Губайдуллина, русского языка – Макфуза Еникеева, географии – Тайфа Гильманова (Ямалетдинова). В годы войны историю преподавал Ф.Н. Зайнетдинов, родному языку обучала Зайтуна Резяпова и Рашида Еникеева, физику преподавал Лазарев (из крещеных татар), химию – Сабира Хабирова, русский язык – Юдина, математику – Мунира Абзалилова, историю – Фатхия Якупова.

Учителя Бузовьязовской средней школы. 1930-е годы

С образованием района более пристальное внимание стало уделяться здравоохранению. До этого никаких медицинских пунктов в селе не было. Вышестоящими организациями выдавались лекарства местному самоучке-лекарю, а он уже позднее давал таблетки от головной боли и прочих напастей. Позднее, была открыта амбулатория. И лишь потом на базе амбулатории была организована в Бузовьязах районная больница.

В жизнь района входило и радиовещание. В 1932 года началась радиофикация района.

Особое внимание придавалось культурно-массовой работе среди колхозников. Во второй половине 1930-х годов бузовьязовскими колхозниками ежегодно выписывалось до 577 экземпляров газет. Во время уборочных работ выпускались многотиражки, проводились кинопостановки. Работал драмкружок. Каждая бригада имела красный уголок. Две бригады и МТФ были телефонизированы. Во время уборочных работ организовывалась читка газет и проработка решений партии и правительства. Широко было развернуто соцсоревнование и ударничество между бригадами и звеньями и индивидуальное соревнование колхозников и колхозниц.

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских агрессоров и их союзников длилась 1418 дней. Лозунг «Все для фронта, все для победы!» стал девизом жизни советских людей. И каждый день борьбы на фронте был материально обеспечен самоотверженным трудом рабочих и крестьян, трудовой интеллигенции. Весомый вклад в общее дело победы внесли и труженики Башкирии.

Война вошла практически в каждый дом района. Отцы, мужья, братья уходили на войну. Воины из Башкирии приняли участие уже в первых сражениях войны. В оборонительных боях лета 1941 года участвовала 170-я стрелковая дивизия.

Воины 170-й стрелковой дивизии на первомайском параде в Стерлитамаке перед началом Великой Отечественной войны

Эта дивизия была сформирована в 1939 году в Башкортостане на основе 308-го стрелкового полка, дислоцировавшегося тогда в Стерлитамаке. Командиром дивизии был назначен генерал-майор Тихон Константинович Силкин. Из запаса были призваны новые бойцы, служившие в РККА в 1930-е годы. В Белебее были сформированы 422-й стрелковый полк и 512-й гаубичный артиллерийский полк. Еще один стрелковый полк – 717-й – был сформирован в Давлеканово. Многие бузовьязовцы и были призваны из запаса в соседнее Давлеканово для пополнения этого полка. Кроме того, в состав дивизии вошли 391-й стрелковый полк, 294-й артиллерийский полк, противотанковый дивизион и ряд других соединений (саперы, зенитчики, мотострелки, рота химзащиты и т.д.). 13 июня 1941 года за неделю до начала войны 170-ю стрелковую дивизию перебросили в Западный особый военный округ в район города Витебска в Белоруссии.

170-я стрелковая дивизия встретила войну в северной части Белоруссии. В начале войны дивизия входила в состав 62-го стрелкового корпуса 22-й армии. С самого начала войны она принимает участие в боевых действиях. В первый же день войны часть понесла тяжелые потери. Среди павших в этот день значатся имена наших земляков Гайнуллы Губайдулловича (1911 года рождения), Зайнуллы Губайдулловича (1913 года), Идриса Валиахметовича (1912 года), Мазгара Шакировича (1912 года), Абдеевых, Загидуллы Шагиевича Бикметова (1914 года), Абдуллы Бариахметовича Ишмакова, Хамзы Абдулбаяновича Сулейманова (1914 года), Мустаева Гарифа Шарифовича (1911 года), Канбекова Гарея Минигареевича (1917 года). Позднее, дивизия отличилась в боях за Великие Луки, Невель.

Командир 170-й стрелковой дивизии генерал-майор Т.К. Силкин

Также в Башкирии была сформирована 86-я стрелковая дивизия. 4 июля 1941 года на реке Западная Двина она вступила в бой. Отступая под натиском врага, она уничтожила в боях более 5 тысяч солдат и офицеров противника, много боевой техники. В дальнейшем, получив пополнение, дивизия принимала участие в важнейших боевых операциях, была награждена тремя орденами, получила почетное наименование "Брестская".

Многие наши земляки участвовали в сражениях под Москвой осенью и зимой 1941 года. Кто пал смертью храбрых, кто пропал без вести при отступлении или в окружении, а кто продолжал сражаться дальше с врагом. Среди погибших на полях боев за Москву есть и бузовьязовцы: зенитчик Мударис Магафурович Абдеев (1914 года; погиб 13 декабря 1941 года в Клинском районе Московской области) и Мустаев Дардиман (1917 года), погибший в районе города Верея. Здесь же воевал и наш прославленный земляк, генерал М.М. Шаймуратов, воевавший в кавалерии Доватора.

Ожесточенные бои с фашистами происходили и в районе Ржева и Вязьмы. Здесь находился хорошо укрепленный немцами так называемый Ржевско-Вяземский выступ – удобный плацдарм для нового наступления на Москву. По размерам ржевско-вяземский выступ был до 160 км в глубину и до 200 км по фронту ( у основания). Первая наступательная операция наших войск на этом фронте проходила с 8 января по 20 апреля 1942 года. Наступала здесь и 170-я стрелковая дивизия, входившая в состав 22-й армии. В ходе операции были освобождены Можайск, Гжатск, Юхнов и ряд других городов. Главная цель наступления – уничтожение немецкой группы армий «Центр» – не была достигнута, хотя и были разгромлены 16 фашистских дивизий и одна бригада. Тяжелые бои проходили на этом участке фронта с мая по июль 1942 года. В ходе боев за Ржев погибли многие уроженцы и жители Бузовьязов. Среди погибших: Ягафар Сулейманов (погиб 3 сентября 1942 года в Ржевском районе), Шариф Хасанович Сафаров (погиб 1 июля 1942 года в Ржевском районе), Гарифулла Абдуллович Мустаев (погиб 10 сентября 1942 года в том же районе), Гильметдин Гилязович Ишмаков (погиб 10 июля 1942 года в том же районе), Гималетдин Фаттахович Ишмаков (погиб 1 июля 1942 года там же), Хадый Мухлисович Газизов (погиб осенью1942 года) и многие другие.Ржевско-Вяземская операция 1942 г. считается одной из самых кровопролитных операций Великой Отечественной войны. Официально в ходе наступления наши войска потеряли 776 889 человек. Десятки наших земляков были похоронены в Калиниской области. Солдатская жизнь советским командованием ценилась не слишком высоко. Писатель-фронтовик Г.Я. Бакланов по этому поводу писал: «когда самолетов, и снарядов, и танков было у нас больше, чем у немцев, мы все так же берегли снаряды в бою. Людей не берегли никогда»50. Данный тезис особенно наглядно виден на примере боев на ржевском направлении.

Примечательна фронтовая биография Ахметшарифа Шакировича Абдюкова (1920-1993), который также сражался на Ржевском участке фронта. Он прошел дорогами войны с начала и почти до самого конца. Начало войны застало А.Ш. Абдюкова в полковой артиллерийской школе в городе Моршанске Тамбовской области. С июля 1941 года командир орудия сержант Абдюков воюет в составе 644 артиллерийского полка на Ленинградском направлении, под Ржевом. Приходилось отступать. В ходе одного из боев его батарея 152-мм гаубиц попала в окружение, имея всего четыре снаряда. Линию фронта с боями прошли лесами, от фашистов отбивались гранатами. В декабре 1941 года Ахметшариф Шакирович направляется в состав 2-го дивизиона 896-го артиллерийского полка 331 Смоленской Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. С сентября 1942 года по март 1943 года дивизия принимала участие в боях на Ржевско-Сычевском направлении в составе Западного фронта. Позднее, дивизия форсировала Неман, воевала в Польше, Германии. Бить врага сержанту, затем командиру взвода, командиру батареи, капитану Абдюкову пришлось неоднократно на Западном, потом на 3-м Белорусском фронте. Ахметшарифу Абдюкову довелось участвовать в освобождении от фашистских захватчиков городов Волоколамска, Старицы, Гжатска, Вязьмы, Ярцева, Смоленска, Борисова, Минска и ряда других городов Советского Союза. Первой наградой сержанта Абдюкова была медаль «За отвагу», которую он получил за уничтожение вражеского дзота, мешавшего продвижению наших войск. Потом были медаль «За оборону Москвы», ордена «Красной Звезды» и «Отечественной войны» 2-й степени, медаль «За победу над Германией». После учебы на курсах усовершенствования офицерского состава артиллерии с января по июнь 1945 года Ахметшариф Шакирович служил еще целый год командиром батареи в гаубичном и миномётном полках в Австрии. После увольнения в запас он долгие годы трудился на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе.

1941 и 1942 годы были тяжелыми для советских войск. Отступление, окружения, тяжелые потери характерны для этого периода. Многие советские воины попали в плен или же остались в глубоком тылу фашистских захватчиков. Существовали целые партизанские края, особенно в Белоруссии. В одном из партизанских отрядов Белоруссии воевал Бахти Хадыевыч Абдеев. Б.Х. Абдеев сражался в Западной Белоруссии. В одном из боев с фашистами в ноябре 1943 года он погиб. Похоронен Бахти Хадыевич в селе Детковичи Дрогичинского района Брестской области Белоруссии. 1-й секретарь райкома комсомола Хайдар Ишмаков добровольцем ушел на фронт. В боях на Сталинградском направлении, он, будучи ранен, находясь без сознания, попал в плен. Его отправили в лагерь для военнопленных. Здесь он организовал подпольную парторганизацию. Но нашлись предатели, которые выдали его фашистам. Гитлеровцы в отношении коммунистов и подпольщиков относились с особой жестокостью. Вешали, отправляли в газовые камеры, или же, как во времена «святой инквизиции» сжигали – так они поступили и с нашим земляком, представителем старинного рода Ишмаковых.

Коренной же перелом в войне с гитлеровской Германией произошел под стенами Сталинграда, когда в огромном «котле» оказалось более 300 тысяч окруженных фашистских войск и в результате Курской битвы.

В дни битвы под Москвой начали формироваться новые соединения по всей стране. Более 100 кармаскалинцев призвали служить под знамена 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Командиром дивизии назначили нашего земляка из соседней деревни Биштяки Шаймуратова Миннигали Мингазовича. После гибели М.М. Шаймуратова 23 февраля 1943 года дивизией командовал полковник, с октября 1943 генерал-майор Г.А. Белов (февраль 1943-1945). Знаменитый на весь мир писатель, сам фронтовик Константин Симонов в дни жестоких сражений за Сталинград побывал в 214-й стрелковой дивизии, сформированной в Уфе, побывал он и в Башкирской кавалерийской дивизии. «Правнуки Салавата Юлаева, сражавшиеся вместе с Пугачевым за свободу русской земли, писал К. Симонов в своем очерке «В Башкирской дивизии», – снова встают рядом с правнуками Пугачева за свободу и честь своей Родины – ибо есть один родной дом под Уфой… и есть одна единственная и равная для всех советских людей великая Родина – Россия». Также он дал высокую оценку самому командиру. «Шаймуратов, писал фронтовой корреспондент, – объехал полмира по особым заданиям правительства». Среди воинов этой дивизии был и наши земляки –Ишмаковы Гайнулла и Гандалиф, Абдеевы Биккул, Салимьян и Ямсафир, Жданов Гариф и Бикметов Салимьян. В боях с фашистскими агрессорами погибли Жданов Гариф и Бикметов Салимьян. Сейчас из воинов Башкирской дивизии в живых остался лишь Абдеев Салимьян Билалович (1916 г.р.) – служил он в дивизионной разведке, был награжден на фронте медалью «За отвагу».

Дивизия вступила в первый бой 2 июля 1942 года на реке Олым (Тульская область). Участвовала в боях в Курской области, под Сталинградом, за освобождение городов и сел Украины, Белоруссии, польских земель, в Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 14 февраля 1943 года дивизия за боевые заслуги переименована в 16-ю гвардейскую башкирскую кавалерийскую дивизию. 21 сентября 1943 года дивизия удостоена почетного наименования «Черниговская». Дивизия также была награждена орденом Ленина (1943), Красного Знамени (1944), Суворова 2-й степени (1944), Кутузова 2-й степени (1945); 3860 ее воинов награждены орденами и медалями, 76 присвоено звание Героя Советского Союза, пятеро награждены орденами Славы всех 3-х степеней.

Всего из деревень Бузовьязы, Бузовьяз-баш и Булякай были призваны на фронта Отечественной войны до 600 человек, из них более 350 человек пали на полях сражений.

Ушли на фронт добровольцами и Бузовьязовские девушки. Среди них – Гайша Халяфовна Асянова (1921 года рождения), Суфия Шайбековна Жданова (в замужестве – Сулейманова), Газима Хазигалеевна Исмагилова (1917 года рождения), Музайна Хабибрахмановна Мустаева (служила санитаркой), Зайнап Арслановна Резяпова, Сайма Ахмалетдиновна Ишмакова, Фагиля Хайрулловна Канбекова (она не вернулась с войны, пропала без вести), Жихан Саляховна Мустаева-Абдюкова, Суфия Саитгареевна Бикметова, Дилара Амирхановна Мустаева, Асма Хазиахметовна Бикметова, Ляйля Халяфовна Резяпова, срур Минниахметовна Абдеева-Сафаргалеева.

В 1941 году С.Ш. Ждановой было 18 лет. В 1942 году ей было присвоено звание сержанта. 12 июня 1942 года Суфия Жданова, являвшася в то время начальником поста ВНОС (войска наблюдения, оповещения и связи) на станции Морозовское на Юго-Западном фронте, доложила в штаб о том, что на Сталинград летят фашистские бомбардировщики. После отступления к Сталинграду связисток переправили за Волгу, где они прошли переподготовку. Позднее, она воевала в должности командира отделения радистов 83-го отдельного батальона ВНОС 2-го корпуса ПВО 3-го Украинского фронта, командира отделения радиотелефонистов 6-го зенитно-пулеметного артиллерийского полка. Закончила войну Суфия Шайбековна в чешском городе Брно в 1945 году.

Гайша Халяфовна Асянова

В мае 1942 года ушли на фронт Асянова Гайша Халяфовна и Резяпова Зайнап Арслановна. Гайша Халяфовна участвовала в обороне Сталинграда. Освобождала от фашистов Одессу. Была комсоргом зенитной батареи.

Зайнап Арслановнаначала службу под Новороссийском младшим специалистом инженерно-авиационной службы в бомбардировочном полку. Была награждена орденом Красной звезды.

Председатель ветеранской организации Бузовьязовского сельсовета Рашит Абдуллович Сулейманов вспоминает о фронтовых годах так: «Я ушел на фронт со школьной скамьи добровольцем. Сразу же мне пришлось участвовать в операции под кодовым названием «Багратион» – наступлении советских войск в Белоруссии. Это было летом 1944 года. Пройдя за два месяца с боями несколько сотен километров, наши войска нанесли поражение немецкой армии, освободив Белоруссию. Войска 2-го Белорусского фронта продвинулись на глубину 90 километров, форсировав Днепр, и освободили г. Могилев. Немецкая армия стала отступать на запад, к Минску, но далеко уйти не смогла. В ходе следующего этапа операции войска 3-го Белорусского фронта, где я служил, завершили окружение немецкой армии восточнее Минска, в треугольнике Борисов – Минск – Червень. Это был самый большой белорусский «котел». После этого враг, оценив бесстрашие советских войск, принял ответные меры, собрав в кулак силы из прибывающих резервов, нанес мощный контрудар, стараясь остановить советское наступление. Но отвагу наших войск, точнейшие расчеты и планы боевых действий ничем уже было не застопорить. Продолжая наступление, наши войска освободили территорию Западной Белоруссии. 3-й Белорусский фронт освободил города Вильнюс и Каунас. Наши соединения с боями вошли в Восточную Пруссию. Прижатые к морю, фашисты были обречены на уничтожение по частям. С некоторым опозданием германское командование увидело размеры постигшей его катастрофы. Фашистские войска испытывали на себе мощные удары и потому дрались особенно жестоко, из последних сил. 10 февраля началась ликвидация Хейльсбергских дивизий. Бои в этом насыщенном оборонительными сооружениями районе приняли затяжной характер. В зимне-весеннем сражении практически отсутствовали маневры. Немцы, которым некуда было отступать, дрались до последнего. Нашу армию активно поддерживало местное население. В этих ожесточенных боях погиб один из Героев Советского Союза, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал И.Д. Черняховский. Меня как представителя от Башкирии определили на похоронах в почетный караул. Конец войны я встретил под Кенигсбергом, уже лейтенантом. Военную службу как кадровый офицер я продолжил в Финляндии, служил там до 1955 года».

Учётная карточка М.С. Сулейманова

Там же, в Восточной Пруссии в штурме гитлеровского города-крепости Кенигсберга участвовала и 91-я гвардейская стрелковая дивизия. В составе 279-го гвардейского стрелкового полка этой дивизии воевалии бузовьязовцы, в том числе Канбеков Зайнагали Мирзагалиевич, Абдюков Заки Шакирович и мой отец, Сулейманов Мударис Сулейманович (1927-1969). Призвали их в армию осенью 1944 года, когда некоторым из них не было еще и 18 лет.

Мударис Сулейманович начал службу курсантом в ноябре 1944 года в 32-м учебном стрелковом полку. До начала Великой Отечественной войны этот полк располагался в посёлке Боровичи Ленинградской области (ныне город Боровичи входит в состав Новгородской области). После окончания курсов в январе 1945 года Сулейманов был направлен в 43-ю окружную школу сержантского состава, после окончания которой был направлен в 91-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

91-я стрелковая дивизия была сформирована в ноябре-декабре 1941 года как 257-я стрелковая дивизия (2-го формирования). 18 апреля 1943 года дивизия за проявленные в боях мастерство и мужество была преобразована в 91-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 91-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в Смоленской (сентябрь 1943 года), Витебско-Оршанской (лето 1944 года), Мемельской (октябрь 1944 года), Восточно-Прусской наступательных операциях. За успешные боевые действия дивизия была награждена орденами Красного Знамени (2 июля 1944 года), Суворова 2-й степени (12 августа 1944 года), Ленина (19 февраля 1945 года). За освобождение города Духовщина Смоленской области ей было присвоено наименование «Духовщинская». Войну с фашистской Германией дивизия закончила в апреле 1945 года.

После взятия Берлина и капитуляции фашистской Германии мир наступил еще не скоро. В августе 1945 года Советский Союз, согласно союзническим обязательствам перед странами – союзниками по антифашистскому блоку, вступил в войну с Японией, оккупировавшей до того большую часть Китая. Многие советские соединения были на эшелонах направлены из Восточной Европы на Восток. В этих боях на Дальнем Востоке в составе 91-й стрелковой дивизии (командир – генерал-лейтенант В.И. Кожанов), входившей в состав 39-й армии Забайкалского фронта принимал участие и командир отделения 279-го стрелкового полка (командир – Г.Н. Лехман) Сулейманов Мударис Сулейманович. Демобилизовался он только в 1951 году.

К лету 1945 года Япония в Манчжурии на границе с Советским Союзом создала мощные оборонительные сооружения глубиной до 50 км. Японская Квантунская армия насчитывала в Северном Китае более 1 миллиона человек.

39-й армии для того, чтобы выйти к району развёртывания на востоке Монголии предстояло провести более чем 2-недельный марш по безводной пустыне. Солдат-бронебойщик Хамит Салихов о марше через пустыню вспоминал так: «Бескрайняя ровная желтая степь – ни жилья, ни кустика. О воде говорить нечего. А солнце палит. Жара 32–35 градусов. Хоть и трудно, до обеда еще удается идти в строю. Затем солнечные удары выводят из строя солдат. Переходим на ночные марши: ночью движемся, днем отдыхаем. Утром останавливаемся, развертываем палатки, моментально засыпаем. Затем, когда песок настолько накаляется, что сон уже не сон, а полубред, – мучаемся целый день. К вечеру воздух охлаждается и мы засыпаем мертвым сном. Но раздается команда «Подъем!». Ужинаем – и опять в путь. Еще и на ходу дремлем. Кого-то сон уводит из строя в сторону. Его поддерживают и будят…Все время мечтаем о глотке воды»51.

Советские войска в наступлении в Китае

39-я армия (командующий – генерал-полковник И.И. Людников) с началом войны (9 августа 1945 года) наступала с территории Монголии вдоль железной дороги на Чанчунь (Синьцзян), где находился штаб Квантунской армии, громя 30-ю и левое крыло 4-й отдельной японских армий. Навстречу ей продвигалась с востока 5-я армия 1-го Дальневосточного фронта. Войска Забайкальского фронта двигались по труднопроходимой местности. Враг не предполагал, что советские войска сумеют за неделю пройти сотни километров в тяжелейших условиях. Элемент неожиданности был столь велик, а удар, полученный Квантунской армией с северо-запада, так силен, что она после него уже не смогла оправиться. Передовые части Забайкальского фронта уже к 11 августа подошли к западным склонам Большого Хингана (высота до 4000 м), а подвижные войска главной группировки преодолели его и вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину. Форсирование Хинганского хребта явилось подвигом, не имевшим себе равных в современной войне.Один из командиров полков 39-й армии полковник Г.Г. Савокин по поводу действий войск армии высказался так: «Если бы мне раньше сказал кто-либо, что мой полк пройдет по горячим пескам, по горам и ущельям со скоростью марша до 65 км в сутки, с ограниченным запасом воды и с такой нагрузкой, я бы ни за что не поверил… Великий Суворов был мастером больших переходов, но он водил натренированных солдат, служивших 20–25 лет, а у меня в полку была молодежь 1927 года рождения… Так идти, как мы идем, могут только люди, обладающие высоким моральным духом»52.

Политработник 39-й армии генерал-лейтенант В.Р. Бойко о переходе через Большой Хинган 279-го стрелкового полка, в котором служил М.С. Сулейманов вспоминал так: «12 августа, еще до восхода солнца, я с небольшой группой офицеров управления армии был в полосе наступления 91-й дивизии. Ее командир генерал Кожанов находился на перевале и оттуда управлял движением полков. Я задержался в 279-м стрелковом полку. Командир полка гвардии майор Созинов выбрал себе пункт управления в самой высокой точке у перевала. Кроме телефона при нем были ракетница и разноцветные флажки для передачи сигналов и команд. Отсюда я некоторое время наблюдал всю впечатляющую картину перехода воинов через перевал, потом спустился вниз, шел с подразделениями.

Впереди двигалась колонна 1-го батальона. Одна его рота вместе с разведротой дивизии уже находилась за перевалом, прикрывая с фронта выдвижение полка. Еще ночью саперами и бойцами стрелковых рот на этом участке была подготовлена дорога к перевалу: я видел два четко выделявшихся на местности серпантина, огибавших крутые подъемы. Крутизна на них нигде не превышала 30–35 градусов, что делало дорогу проходимой для полкового транспорта. Путь через перевал прикрывался подразделениями, выдвинутыми вперед. В воздухе все время патрулировали наши истребители.

Преодоление воинами подъема шло в довольно высоком темпе. Этому содействовали специально выделенные группы страховки, расставленные на отдельных участках о крутыми склонами.

К перевалу полк выдвигался ротными и взводными колоннами, их выход регулировал один из офицеров управления полка. Там находился и замполит полка. Он уже побывал за перевалом и теперь предупреждал командиров и солдат о необходимости соблюдать осторожность: дорога покрыта легким камнем, можно поскользнуться, а за перевалом довольно часто встречаются ямы, заросшие травой…При такой четкой организации стрелковые подразделения уверенно преодолевали перевал, чему откровенно радовались: я не раз слышал, как из-за перевала доносилось громкое «ура».

Конному и автомобильному транспорту требовалось большее содействие – на всем протяжении подъема и спуска команды физически крепких солдат помогали повозкам и автомашинам преодолевать тяжелые участки дороги. Загодя припасенные лямки, разные чурки, колодки – все эти предельно простые средства оказались очень полезными в том трудном пути»53.

Наиболее упорное сопротивление японские войска оказали в боях за город и железнодорожную станцию Солунь. Полевая оборонительная система на подступах к ним была усилена различными сооружениями из камня и бетона, некоторые кирпичные здания в городе использовались как огневые точки. Во взятии этого города отличилась 91-я дивизия. Заместитель командующего 39-й армии по политчасти В.Р. Бойко в своих воспоминаниях отмечает действия 279-го стрелкового полка: «Отважно действовал 279-й гвардейский стрелковый полк. За мужество и героизм в этом бою командир полка наградил 78 человек, 55 воинов были представлены им к награждению командиром дивизии»54.

Мой отец, М.С. Сулейманов о боях после преодоления Большого Хингана вспоминал так: «На нашем пути было множество вражеских огневых точек – дотов и дзотов. Их обычно расстреливали огнем артиллерии и танков. Формировались также штурмовые отряды – из автоматчиков, сапёров – для подрыва японских оборонительных сооружений и артиллерии. Как-то после взятия одного из японских узлов обороны, зашли в японский дот. У амбразуры валялся японский пулемётчик, прикованный железной цепью к бетонной стенке. Возможно это был один из японских штрафников. Встречались и японские камикадзе».