Антон Кротов

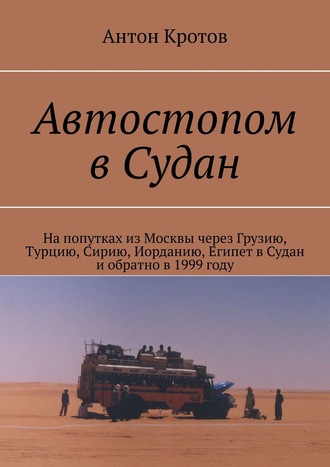

Автостопом в Судан. На попутках из Москвы через Грузию, Турцию, Сирию, Иорданию, Египет в Судан и обратно в 1999 году

Нефтяной бизнесмен довёз нас почти до самых ворот российского посольства, которое находилось близ большой улицы Ас-Саура, и уехал по своим делам.

Ура! Мы в Дамаске!

* * *

После мягких, провинциальных городков типа Хамы или Маядина, – Дамаск показался нам огромным и суетливым. Широкие улицы, с непрерывно ползущими машинами в четыре ряда в каждую сторону, высокие – этажей до десяти – бетонные здания, толчея пешеходов в базарных местах, шикарные офисы и лимузины… Почти никто не ездил в кузовах, что так привычно было в провинции; почти никто не обращал внимания на нас, иностранцев… Настоящий столичный мегаполис!

Вдали виднелись окраинные кварталы маленьких домов, налепленных на окрестные горы, как муравейник. Мы вошли в ворота российского посольства.

Йеменцы и оманцы уже отдыхали (оба посольства работали только с утра), но зато мы с Андреем точно установили их местонахождение. Гриша с Мишей достигли счастья в Культурном центре, и мы вечером пошли туда все вчетвером.

Директор РКЦ, Александр Сергеевич Сарымов, удивился нашей автостопной сущности и разрешил нам ночевать в Центре и приводить себя в порядок.

Здание РКЦ состояло из четырёх или пяти этажей, с многочисленными комнатами и кабинетами учебного типа, где днём тусовались сирийцы, вероятно обучающиеся русской культуре, а ночью могли пребывать мы. Нам указали стиральную машину, и мы тут же, вечером, занялись стиркой и стирали до самой полуночи, а потом разложились спать. Мы собирались пробыть в Дамаске дня три, встретиться с друзьями, получить (если будет возможно) йеменскую и оманскую визу и посмотреть город.

23 февраля, вторник.

Мы поднялись в полседьмого, и вновь запустили стиральную машину. Лестница, ведущая на чердак Культурного центра, заставленная старыми стульями и столами, покрылась также и нашими просыхающими одеяниями.

Мы в паре с Андреем отправились на другой конец города, туда, где вчера были обнаружены посольства Омана и Йемена. Был ещё ранний час; мы шли и рассматривали город.

Утренний Дамаск показался нам современной, цивилизованной, относительно чистой восточной столицей. Никаких проявлений прославленной старины на улицах не было – большие современные дома в 5—8 этажей, широкие шоссе, чистые автомобили. На припаркованных машинах мы разглядывали автомобильные номера разных стран арабского мира – в Дамаске можно встретить обитателей Ливана, Иордании, Арабских Эмиратов, Ирака и даже Омана.

Садовники поливали газоны. Утренних пешеходов было мало, всё больше едущих куда-то в своих личных авто и набитых битком микроавтобусах, типа нашего «Автолайна». От Культурного центра до посольского уголка на юго-западной окраине Дамаска оказалось чуть больше часа размеренной ходьбы.

Мы пришли к воротам оманского посольства незадолго до его открытия. Вскоре оно начало работать, нас пустили внутрь и оманский консульский служащий угостил нас чаем. Оманское посольство хотело получить с нас 1500 сирийских фунтов (30$) и собиралось делать визу в течение десяти, а то и пятнадцати дней. Поблагодарили за чай, попрощались и пошли к расположенным неподалёку йеменцам.

Йеменцы оказались людьми с более скромными запросами – им для изготовления визы требовалось всего по 375 лир с носа, три фотографии, ксерокс первого разворота загранпаспорта и рекомендательное письмо от посольства России. Визу обещали сделать на следующий рабочий день. Мы обрадовались, сели на маршрутку (она стоила пять фунтов – 0.1$) и поехали обратно в центр города.

В назначенном заранее месте встречи с небольшим опозданием проявились ожидаемые нами Костя Шулов, Паша Марутенков, Вовка Шарлаев и Саша Казанцев. Все они, как и мы, были в восторге от Сирии, и тут их радость была дополнена впиской в Культурный центр.

Но сейчас было не до рассуждений о полезных свойствах Сирии. Сперва надо было приготовить ксероксы первых разворотов наших загранпаспортов. Не у всех они были, и нуждающиеся в них побежали искать ксерокс, который нашли на соседней улице в каком-то офисе. Лавок с надписью «XEROX» в Дамаске не очень много, поэтому мы заглянули в первую попавшуюся солидную фирму, где нам не только скопировали всё бесплатно, но также мы там познакомились с сотрудником фирмы, великолепно говорившим по-русски.

С ксероксами мы направились в посольство России за рекомендательным письмом. Сотрудники посольства не пропустили нас к консулу, не понимая, что нам нужно, и потребовали, чтобы мы изложили нашу нужду на бумаге. Но вскоре всё прояснилось, мы сдали свои паспорта и отправились гулять до завтрашнего дня, к каковому нам и обещали приготовить письмо.

Оставшуюся часть дня мы провели в прогулках по Дамаску, в помывке, питании и вечерней постирке. Вовка Шарлаев, настоящий фундаменталист от автостопа, учил нас ездить автостопом по сирийской столице. Это умение оказалось доступно каждому – важно лишь отгонять такси и маршрутки, помнить, как по-арабски называется пункт назначения и иметь при себе карту. Наши автостопные прогулки по Дамаску оказались интересны не только нам, но и водителям, которые с удовольствием и бесплатно часто довозили нас прямо к порогу требуемых мест.

24 февраля, среда.

Последний раз нас было так много – восемь человек одновременно. На эту ночь нас устроили в одном из пространных подземных помещений Культурного центра – это помещение было театром. Последнюю ночь мы ночевали ввосьмером, ибо Миша Венедиктов, наш весёлый прожорливый спутник, решил завершать своё путешествие и возвращаться домой на учёбу.

Мы передали с Мишей несколько фотоплёнок, письма на родину и приветы.

Наш спутник покинул нас, направляясь в Москву – но не через Батуми, разумеется, а по другую сторону Чёрного моря, через Стамбул, Болгарию, Румынию, Молдавию.

Двое добровольцев (ими оказались мы с Вовкой Шарлаевым) пошли в посольство России за нашими паспортами и рекомендательным письмом. У посольства оказался неприёмный день, и к десяти утра у ворот скопилась толпа – человек двенадцать русских, озабоченных своими нуждами и несчастьями. В 10.20 утра наши посольщики сжалились над соотечественниками и стали пускать нас. Ура-ура-ура! Нам вынесли наши паспорта и рекомендательное письмо на арабском языке.

Вовка, продолжая наущать меня городскому автостопу, повлёк меня на нужную нам длинную улицу Фаиза Мансура, где нам попалась машинка аж 1948 года выпуска. Водители, думая, что несчастные белые мистеры не могут найти йеменское посольство самостоятельно, завезли нас в посольский квартал и заплутали сами. Поблагодарили водителей, вышли из машины и быстро сами обнаружили йеменское посольство; а вскоре подъехали и прочие наши спутники.

Мы заполнили анкеты и вручили йеменским посольщикам всё требуемое: анкеты, загранпаспорта и их ксерокопии, деньги, фотографии и рекомендательное письмо. Взамен мы получили стопку квитанций и обещание, что послепослезавтра, в субботу, наши визы будут готовы.

Завершив все бюрократические церемонии, мы вернулись в Культурный центр собрать последнюю выстиранную и сохнувшую там одежду. Отправились гулять по Дамаску, забрели в кварталы старого города и вдоволь набродились по его узеньким улочкам, а также по базару Сук аль-Хамидия, главному рынку страны.

Вечером, пока мы пили чай в Культурном центре, нас навестила Наталья Сейид-Ахмад, корреспондентка Русского радио в Дамаске. Мы поведали ей подробности нашего автостопного путешествия. Костя Шулов озаботился поиском других журналистов, через которых мы могли бы «прославиться», но пока не обрёл их.

После радиожурналистки нас навестил, по наводке сотрудников Культурного центра, суданский студент, обучающийся в Сирии. Он оказался классным парнем и хорошо, с аппетитом рассказывал нам про свою страну, ибо был англоговорящий. Мы расспрашивали его и всё больше убеждались, что не так страшен Судан, как его малюют сказочники из России.

25 февраля, четверг.

Последнюю ночь в Российском культурном центре мы ночевали вновь в подвальном кино-театральном зале, прямо на сцене среди декораций. Утром пришли сирийцы подметать и убирать сцену, готовя её к какому-то действу.

Попрощались с сотрудниками Культурного центра и разъехались из Дамаска в разные стороны, намереваясь опять встретиться в оном городе послезавтра и получить йеменскую визу. Паша Марутенков, Андрей Петров и я направились в тройке на северный выезд из города.

Остальные мудрецы также отправились досматривать разные сирийские достопримечательности. Вовка Шарлаев предлагал желающим направиться пешком через пустыню для осмотра потухшего вулкана Джебель Сис, но никто не согласился идти с ним, и Джебель Сис отложили до следующего раза. Что до нас троих, нам хотелось посетить христианские городки Сейднаю и Маалюлю.

Сменив три машины, мы приехали в городок Сейдная, лежащий среди гор. Над городом возвышался монастырь Сейднайской Божией матери, основанный в шестом веке. Это самая крупная женская обитель в Сирии, здесь обитают около тридцати монахинь и послушниц.

Мы поднялись к монастырю по крутым лестницам. Было ветрено. Оставили рюкзаки перед входом и заглянули внутрь. Монастырь оказался весьма компактен. После того, как мы осмотрели храм, к нам подошла одна из послушниц, спросила о нашей сущности и предложила пообедать. Зашли в маленькую комнатку, вероятно, специально предназначенную для кормления редких паломников: удобные сидения, столик для еды и ящик для пожертвований. Послушница принесла нам еду и тактично удалилась, чтобы не смущаться и не смущать нас.

* * *

После Сейднаи наш путь лежал в другое христианское селение – Маалюлю. Среди городов и деревень мира остались три места, где люди до сих пор говорят на том самом диалекте арамейского языка, на котором говорил две тысячи лет назад Иисус Христос и его современники. Все эти пункты находятся на территории Сирии, и Маалюля – самый известный из них.

Маалюля расположена в горном ущелье, на высоте 1650 м над уровнем моря, и поэтому здесь прохладнее, чем в Алеппо или Дамаске. Здесь находится монастырь святой Теклы (Фёклы) и другие достопримечательности. Одной из них является узкая расщелина в скалистой горе, возникшая, по преданию, тогда, когда Фёкле надо было спасаться от разбойников – скала расступилась перед нею, и святая скрылась по узкому ущелью.

В Маалюле мы провели полдня. Ночевать в монастыре не стали, и, осмотрев лишь часть интересных мест, продолжили свой путь.

На глуховатой дороге, соединяющей Маалюлю с основной автомагистралью Дамаск – Хомс – Алеппо, мы грелись не меньше получаса, прежде чем нас подобрала машина, идущая аж в Хомс. Жаль, но нам туда не надо. Как только добрались до автобана, мы попрощались с водителем и направились на поиски старинного караван-сарая, именуемого Хан-аль-рус.

Хотя по карте и по иным признакам Хан-аль-рус был совсем рядом, разыскать его никак не удавалось. К счастью, попался местный житель. Тут и обнаружилось, что памятник истории, древний караван-сарай и впрямь представляет собой настоящий каменный сарай без крыши, запущенный и старый, и используется как загон для овец.

Обошли вокруг Хан-аль-руса, посмотрели на овец и поехали в следующий город – Кутейфу.

* * *

Кутейфа оказалась странным городом. Вероятно, иностранцы здесь в диковинку, и за нами увязались многочисленные дети и взрослые, мечтающие показать нам основную достопримечательность – довольно скучную мечеть. Когда мы попросили чая в одной из лавок, нам, в качестве шутки, налили чай с очень высоким содержанием лимонной кислоты. Нормальные люди не способны были употреблять такое питьё, но я демонстративно выпил половину кружки, а второй половиной пытался угостить самого хозяина заведения, который всячески пытался отвертеться от ядовитого «чая». Присутствующие в харчевне граждане удивлялись.

Когда же настал вечер и мы решили обрести вписку в городе сём, стучась в ворота разных домов, дети и взрослые продолжали следовать за нами, вероятно, отпугивая потенциальных желающих приютить нас. Когда мы стучались в очередной дом, оттуда, как правило, выходили люди и пытались направить нас в город Дамаск, где, по их мнению, расположен «хотель». Мы же «хотель» не хотели. Наконец нам удалось избавиться от назойливых детей, помощников и советчиков и, как только мы остались наедине с вечерней пустынной улицей, вскоре в одном из домов мы и обрели ночлег.

Хозяева дома, куда нас привела жизнь, удивились, но приютили нас. Дед, отец и несколько детей заинтересовались появлением иностранцев, и позвали посмотреть на нас всех своих знакомых (видимо, стадность была присуща этому городу Кутейфе). Среди знакомых оказалось и двое полицейских. Не грубо, но как бы между делом, они захотели проверить наши паспорта, коих у нас и не оказалось (как вы помните, мы сдали их в йеменское посольство). Вместо паспортов у нас были пограничные учётные бумажки, выдаваемые всем на въезде, и удостоверения АВП. Полицейские переписали все имеющиеся сведения о нас корявыми латинскими буквами, и, откланявшись, ушли.

В доме был душ и телевизор. Хозяева, желая развлечь нас, перебирали десятки спутниковых каналов, и случайно попали на суданскую программу новостей. Это было подобие нашей советской программы «Время». Диктор, чернолицый человек в белом халате и чалме, на фоне большой карты Судана, читал по-арабски монотонную речь, перемежающуюся видеоматериалами.

Вот Материал Номер Один – Политические Новости. Какой-то человек в пятнистой военной форме произносит спич перед огромной толпой мужчин и женщин, запрудивших площадь. Когда он делает паузы, площадь отзывается тысячью криков, вероятно означающих «Ура!», «Враг не пройдёт!», «Наука победит!» и т.п.. Скорее всего, это был Хартум – где ещё можно собрать такую толпищу?

После политических новостей пошли новости экономические. Важные люди ритуально разрезали ленточки, и на экране появлялись трактора, поля, каналы и комбайны… В общем, сельское хозяйство в счастливом Судане развивалось невиданными темпами. Диктор в чалме, периодически сменяющий видеохронику, комментировал всё происходящее.

Потом пошли новости из хороших стран. Вот важные люди садятся за стол и подписывают бумаги. Среди важных людей – Ельцин, самый настоящий (вот прикол: в Сирии, по суданскому телевидению, увидеть Ельцина). Затем пошли новости из плохих стран: что-то горело, взрывалось, бежали люди с перекошенными от страха лицами… – это была, вероятно, Югославия.

Так, расширяя свой кругозор при помощи известного жизнезаменителя – телевизора, мы дождались ужина, который был по-сирийски обилен, как всегда. Каша из гороха и простокваша, картошка, маслины, хлеб и чай были, как всегда, изобильны. Поели, помылись, оставили хозяевам на память российские открытки и свои адреса, и в 22.20 улеглись спать.

26 февраля, пятница.

Когда мы проснулись на вписке в Кутейфе, хозяева ещё спали. Пришлось уйти, не прощаясь. Андрей с Пашей поехали в ещё один достопримечательный город Дмейр, а я – в Дамаск, на контрольную стрелку. Стрелка сия, 26 февраля в 10.00 напротив российского посольства в Дамаске, была назначена ещё заранее, в Москве. Маловероятно, но всё же могли там появиться: 1) часто запаздывающий Олег Моренков, или же 2) Миша Кошелев, оставшийся в Турции и собиравшийся настрелять там денег на сирийскую визу.

Я вышел на автобан. Не прошло и минуты, как затормозила утренняя маршрутка:

– Извиняюсь, no money (нет денег), – предупредил я.

– No money – no problem! Welcome! (нет денег – нет проблем!) – обрадовался водитель (именно реально обрадовался, а не проворчал огорчённо), и мы поехали в Дамаск.

Дамаск показался уже привычным, родным городом. Быстро миновав пустынные, населённые лишь утренним солнцем улицы (была пятница), я вовремя оказался в условленном месте. Но, как и следовало ожидать, никто, кроме меня, так и не появился. Несколько раз обошёл забор посольства, подождал минут тридцать и покинул это место.

Пятница, арабский выходной день, располагала к безделью. Целый день я бродил по Дамаску, чревоугодничал, сидел, греясь на солнце, писал письмо домой. К пяти часам вечера я прошёл пешком, не торопясь, весь город и пересёк шумную объездную дорогу. Объездная была чуть уже нашей Московской кольцевой, так же полна машин, и называлась, разумеется, Дорога Хафиза Асада.

За кольцевой дорогой имени Хафиза Асада находился целый лес кактусов, а за ним – поле. Солнце ещё не зашло. Я решил, что неплохо было бы заранее лечь спать и капитально отоспаться впрок. Лёг среди этого поля (людей не было) и покрылся тентом.

Прошло минут десять, я уже начал было засыпать, как почувствовал, что меня трогает какой-то предмет. Я выглянул из-под тента. Усатый мужик в зелёной пятнистой одёжке и больших кроссовках тыкал в меня ружьём российского производства. Объясняю свою сущность на англо-арабском языке:

– Sleep, букра сафара йемение (сплю, а завтра в йеменское посольство).

– Sleep – my home, yes? (спать – мой дом, да?) – ответил мужик с ружьём.

Обнаружен в сонном виде А. Кротов

Мужик оказался охотником, звали его Набиль. В большом заспинном кармане, заменяющим рюкзак, он хранил мелких птенцов типа цыплят и по дороге ощипывал их. «Вот накормит этими птичками», – думал я. Дом охотника находился в северо-западной части города, довольно далеко отсюда, там, где дома поднимаются в гору и многослойно облепляют её. Мы шли довольно долго – сперва по широким улицам, потом по узким, кривым и крутым улочкам, которые затем сменились длинными извилистыми лесенками.

Интересно, в этом районе Дамаска я ещё не был! Сплетение домиков напоминало муравейник. Стемнело. Мы шли по улице-лесенке, справа она выходила, скажем, на крышу трёхэтажного дома, на которой висело, сушась, бельё, а напротив были ворота другого дома, и, соответственно, только первый этаж. Почтальонам здесь, должно быть, несладко. Таким образом мы шли тридцать минут; Набиль периодически останавливался и тяжело дышал; я тоже.

Наконец, пришли. Набиль жил в одном из тысяч прилепленных к горе домиков, причём внутри было очень современно: ковры, диваны, столик и телефон. По дому бегали два маленьких ребёнка, молоденькая жена была беременна третьим. Хозяин оказался чистолюбив; придя с охоты, он тут же постирал свои носки, а большие кроссовки спрятал на балкон. Я последовал его примеру. В квартире оказался даже душ. Помылся и постирался, в то время как жена хозяина готовила нам ужин.

Балкон закрывался почему-то на ключ. С балкона открывался потрясающий вид сверху на ночной Дамаск. Город лежал под нами, в долине, и сверкал миллионом огней. Две верёвки на балконе были полностью завешаны бельём, а третья была пуста. Я потянулся развесить свои одежды на ней и тут же получил мощный удар током. От неожиданности я даже забыл обычное в таких случаях российское ругательство, а затем пристроил своё бельё среди уже висящего хозяйского.

Вскоре образовались еда и чай, и мы предались неспешной беседе на смеси английского и арабского языка. В половине девятого вечера весь чай был выпит, и я перешёл в состояние сна на одном из мягких диванов.

27 февраля, суббота.

Набиль, его семья и вписчик я встали в половине седьмого. Я собрался, поблагодарил хозяев за приют и направился вниз, в город. Из такого муравейника домов легко найти выход: иди вниз, вниз, вниз… А вот обратно найти дом, откуда я вышел – если бы я вдруг обнаружил, скажем, что забыл на вписке что-нибудь – вернуться было бы уже почти невозможно! Радуясь, что ничего не забыл, я шёл вниз и ел хлебную лепёшку.

В условленное время, напротив йеменского посольства, собрались шестеро участников Великой экспедиции, желающих получить йеменскую визу: Шулов, Шарлаев, Петров, Марутенков, Казанцев и я; а также седьмой, Гриша

Кубатьян, визу Йемена не получавший (он мечтал уплыть из Египта домой, торопясь на учёбу). Кроме нас, россиян, вокруг посольства толпились многочисленные йеменцы, ожидавшие от своего посольства каких-то благ. Два усатых йеменца оказались русскоговорящими и шутили, веселились, вспоминая прежние времена.

– О, Ленин! Да здравствует великий товарищ Владимир Ильич Ленин! Вы ещё помните такое?

– У нас в Йемене риал тощий – 130 риалов за доллар. А в Омане риал такой жирный! Три доллара за один риал!

Когда, наконец, йеменские посольщики соблаговолили принести наши паспорта, мы их раскрыли и узрели йеменские визы, нас ждало огорчение. Визы были действительны только месяц – до 26 марта сего года. А ведь всем было ясно, что раньше конца апреля мы вряд ли достигнем Йемена, и в анкетах мы просили трёхмесячный срок годности. Пошли жаловаться.

– К сожалению, у нас такие правила: все йеменские посольства во всём мире выдают визы только с месячным сроком годности. Если вы не успеете въехать в Йемен до 26 марта, вы можете попробовать продлить этот срок в другом йеменском посольстве на вашем маршруте или получить новую визу.

Исправлять нам ничего не стали, и мы мысленно сплюнули, немного сожалея о потраченном времени, поблагодарили йеменских посольщиков и продолжили путешествие.

Назавтра, 28 февраля, у нас была назначена стрелка в городе Босра, посвящённая дню рождения Гриши Кубатьяна. Андрей Петров, я и будущий именинник поехали в Босру нераздельной тройкой. Попрощались с прочими (до завтра!) и вышли на Кольцевую дорогу им. Хафиза Асада.

Уже известная нам Кольцевая дорога обходит город полукольцом с южной стороны. Случайно нас свезли с кольцевой не на то шоссе, на которое мы желали (идущее почти прямо в Босру), а на другое, идущее к иорданской границе и имеющее вид автобана. Раз уж так получилось, мы заехали сперва в город Эзру.

В Эзре есть старинный христианский храм св. Георгия, являющийся местной достопримечательностью и почитаемый и христианами, и мусульманами. Храм был построен в 515 году на месте языческого святилища. От древнего капища осталось несколько заложенных каменных дверей в западной части храма, желоба для стока жертвенной крови в алтаре и другие анахронизмы. Был уже вечер, мы осмотрели храм и сели рядом на камнях его ограды. Местные жители, заинтересовавшись иностранцами, окружили нас и вскоре принесли нам «на паперть» хлеб, чай, маслины, простоквашу и другие вкусности.

После города Эзры мы поехали дальше, в Сувейду. Машин было мало; стемнело. Последние километров пятнадцать мы ехали в кузове с огромной коровой. Корова боялась перевозки и заляпала весь кузов навозом, ровным слоем в один сантиметр покрыв дно его. Нам пришлось сидеть на крыше кабины и крепко держаться, чтобы не упасть в навоз и не смутить корову. В таком виде мы и приехали в ночную Сувейду (корова поехала дальше).

Сувейда показалась нам городом развалин. Мы так и не поняли, почему на той главной улице, по которой мы шли, так много разрушенных домов: было ли причиной сему землетрясение или действия израильских диверсантов? Выбрали дом наиболее целого вида и устроились спать на крыше оного, стараясь не разбудить хозяев.

28 февраля, воскресенье.

Сегодня – последний день зимы.

Погода, в общем, не зимняя. Поутру быстро встали, собрались и направились в Босру, стараясь не опоздать на стрелку. Машин почти не оказалось, но нам, как всегда, повезло.

Босра – весьма необычный город. В центре его находится весьма значительная каменная крепость с башнями, окружённая рвом. Внутренность её, как ни странно, представляет собой сохранившийся римский театр, построенный в третьем веке нашей эры. Превращение театра в крепость шло постепенно, поскольку с седьмого по тринадцатый век Босра была местом многочисленных сражений и междоусобиц. Саму арену и нижние ряды сидений мусульманские строители засыпали толстым слоем земли, и только в наше время археологи расчистили их.

Павел Марутенков, Владимир Шарлаев, Гриша Кубатьян, Костя Шулов, Саша Казанцев и Андрей Петров. Босра

Старое и новое. Босра

Прочие строения античной Босры (в ней, кстати, когда-то проживало более 80 тысяч человек) за истекшие столетия многократно перестраивались; камни и колонны древних зданий переносились для строительства новых. Жители и по сию пору используют тысячелетние кирпичи. Среди развалин римской эпохи, весьма протяжённых, можно встретить развешанное на верёвке бельё, можно увидеть новые двери, застеклённые окна и даже электрические провода. По римской дороге, вымощенной каменными плитами, бродят ослы и пешеходы. Люди, как могли, приспособили античную Босру к своим современным нуждам.

Встреча мудрецов была намечена у ворот амфитеатра. В воротах находилась открыточно-билетная лавка, предназначенная для извлечения денег из посетителей. Сперва мы с Гришей, а потом и все прибывшие, обошли амфитеатр Босры по периметру. Глухо! Постарались сперва древние строители, а потом и реставраторы, превратившие амфитеатр в неприступную крепость как для рыцарей-крестоносцев, так и для безбилетников.

Пока некоторые из нас «лечили» билетёра металлическими монетками и российскими открытками, Казанцев, Шулов и другие уже прошли в ворота сего строения. Кое-кому пришлось-таки заплатить (по студенческому тарифу) пятнадцать фунтов за посещение, ну да это не деньги. Римский амфитеатр порадовал нас своей сохранностью и акустикой – эхо доносило голоса и шумы со сцены даже до верхних рядов сидений.

Когда-то, возможно, на этой арене дрались гладиаторы, а цивильные древние граждане с интересом взирали на это. Кстати, почему бы не повторить? Желающими подраться оказались Вовка Шарлаев, я, Андрей Петров и Гриша-именинник. Первые двое были быстро побеждены другими, и напоследок Андрей с Гришей начали бороться друг с другом, а группа японских туристов с любопытством следила за процессом. Андрей вышел победителем в поединке, к радости японцев и прочих наблюдателей.

Поборовшись и осмотрев в амфитеатре все интересности, мы вышли наружу и скромно отметили день рождения Гриши Кубатьяна в маленьком кафе.