Полная версия:

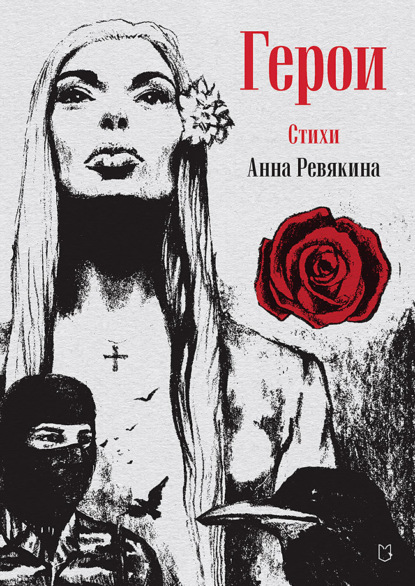

Анна Ревякина Последний доктор

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Анна Ревякина

Последний доктор

Иллюстрации Юлии Кульгаевой-Двинской

Выпуск произведения без разрешения издательства считается противоправным и преследуется по закону

© Анна Ревякина, текст, 2026

© Юлия Кульгаева-Двинская, илл., 2026

© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *Fall is coming.

Streets of fall are rusty

as medals of the state,

where I was born.

My first word was Mom.

My first face was green,

if you know what I mean.

My first name was Love.

My mother said, «You can

and you must!»

My father said, «You are the last of us.»

I answered them,

«Fall turned girls into boys,

women into men,

apples into jam.»

1

Мы живём с вами в довольно несложном городе, проще говоря, в простом городе, и город этот, как и следует всякому несложному городу, очень хорошо сложён, изначально создан правильно: геометрически резким, линованным, удобным. Удобства эти вытекают лишь из одной его характеристики – задуман он был не так давно, со свойственным новейшим векам размахом.

Так бывает, когда въезжаешь в кирпичную новостройку возле реки. Парадная стеклянная дверь туго открывается и принимает тебя в недра серого, холодного подъезда, притрушенного цементной мукой. Новенькие почтовые ящики с крестообразными скважинами непрочных замков не таят никаких тайн, вся корреспонденция, виданная ими, не носит характер личных переписок и даже счетов за коммунальные услуги, только реклама да каталоги окрестных магазинов.

Бесшумные лифты с идеально отполированными зеркалами возносят на нужный этаж и выплёвывают вместе с пожитками на площадку, где три одинаковые двери из запрещённой игры «Напёрстки» предлагают угадать пришельцу, за какой скрывается его новое обиталище. Сто́ит переступить порог, как ноздри начинает щекотать специфический запах новой жизни, такой часто стои́т поначалу в салонах машин. Держится он от месяца до полугода. С жильём сложнее: осмотреться-освоиться-обжиться – процесс дорогостоящий и длительный, порою растягивающийся на целую человеческую жизнь и даже часть той вечности, что наступает после прекращения существования в телесном обличье.

Всё в новой квартире носит печать недавнего строительства и ремонта. Обои влажные, если прикоснуться к ним; диваны негостеприимны, не продавлены, тело твоё принимают неохотно; кухонная стена в изголовье электрической плиты слишком глянцевая, да и сама плита неприлично белая, без пробега. И всё в этом новом, большом жилище заранее учтено, продумано, подобрано, сделано на совесть. Ничего не раздражает, как раздражало раньше, свет ярок, розетки на своих местах, вода не ржавая, пол не скрипит. Но нет-нет да и взгрустнёшь, вспомнив старенькую двухкомнатную квартирку с кухонькой для одного человека, разлапистый торшер рядом с креслом, само кресло, истёртое и тёплое, синтетический плед на одном из подлокотников, неровный переход между комнатой и коридором – стык линолеума и паркета, уложенного ёлочкой… Маленький компактный мирок, щербатый, надтреснутый, настоящий, обросший паутиной воспоминаний и легенд.

Наш с Вами город обладает правильным городосложением, компактно вписан в атласы, прекрасен на картах таксистов; он идеален с точки зрения комфортабельности и неуюта. И как всякому новому неуютному городу ему дали странное, не обкатанное имя, чужеродное для языка и слуха. Потом имя поменяли, потом поменяли ещё раз, потом ещё, и наконец было решено остановиться. Нельзя сказать, что это последнее имя было лучше предыдущих, может быть, будь оно первым, его бы тоже настиг ластик истории.

Город наш ничем не славен и никем не славен, у нас здесь никого не снимали с креста, нет поросших травой развалин, он состоит исключительно из спален, прямоугольников дверных и оконных проёмов, бордюров, парапетов, площадей. И если частыми обитателями площадей других городов являются лошади, вздыбленные жеребцы или кобылы, несущие вечную ношу – бронзового всадника, то у нас нет ни одной лошади, кроме живого пони, катающего в тёплую погоду детей по кругу. Маленький круг – двадцатка, большой – пятьдесят. Память города сосредоточена в камне и стекле новеньких фасадов, она коротка и кое-где неявна, походит на воспоминания дошкольника, рваные, несуразные, детские. Юный, камерный городок со стальным характером и горящим сердцем, которому только предстоит найтись в толпе гигантских, матёрых, описанных под самыми разными ракурсами городов. Город – чистый лист, город – белый зимний полдень последней пятницы января 2007 года.

Так вот, к чему я всё это Вам рассказываю, Аркадий Анатольевич. Чтобы нам лучше понять друг друга, хорошо бы сразу отметить точку входа хрупким старинным правилом. Помните: «Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной»? Знаю-знаю, никакая это не клятва, это всего лишь кусочек истории, вызубренный на первом курсе медицинского. Современные врачи не дают клятв, заменив их на присягу и кодекс. Тем не менее, я прошу Вас принять мои условия, ведь чистый лист так легко сделать ненужным черновиком вместо того, чтобы украсить каллиграфически выверенными символами времени, которое только посмертно их конфисковывает.

И чем более несложный город, тем более достоверно стоит придерживаться печати тишины, а мы с Вами живём именно в таком. Как ловко я Вас спеленала, мой единственно возможный достоверный биограф, свивальником обдуманного молчания. Слова свяжут нас сильнее, чем какие-либо узы, они – единственное, за что мы будем отвечать в итоге. Знаете, я где-то читала, что чем дальше от столицы, тем целее души человеческие. Это там у них, в мясорубке мегаполиса, вечные бе́лки в своих ярких колёсах перебирают лапками и рассыпаются на запчасти, как будильник, заведённый полуночником на раннее утро и не услышанный, соскальзывает с прикроватной тумбочки и разлетается вдребезги – на осколки, стрелки, колёсики. Странно всё это, мне-то кажется, чем дальше от многомиллионного, скученного центра, тем больше времени пожирать самого себя или другого. Моя сестра, например, восемнадцать лет ела своего мужа и доела-таки; ходит он сейчас неприкаянным привидением по дому с бутылкой пива, кутается в серый халат с бордовым воротником. А я, забредая к ним погостить, исподтишка разглядываю его, не задевая взглядом водянистых, потухших глаз, и всё думаю, почему воротник именно этого цвета, почему не белый или светло-серый, всё лучше было бы для эстетики. Простите, забыла упомянуть, зять страдает от перхоти, хотя нет, не так, он не страдает от неё, он живёт с перхотью – вечной зимой, выпавшей снегом на его плечи, а страдает он от сестры, вернее, своё уже отстрадал.

2

Давайте поговорим о душе, нам необходимо обсудить это и прийти к единому мнению, чтобы Вам было легче рассмотреть мою, а ей было легче соотнестись с Вами. Ведь может так статься, что Вы в попытке охватить её на самом деле познаете нечто другое, к душе не имеющее никакого отношения. Душа, она какая? Пузырёк воздуха внутри тела или несмываемое масляное пятно на человеке, в виде честности, доброты, сердечности?

Моя бабушка всерьёз считала, что вещи тоже имеют душу, но мы никогда не говорили с ней о том, как она выглядит. Я хорошо помню бежевый мир её дома, старую мебель, лакированный стол, сервант с праздничным сервизом, ольховый шкаф в прихожей, сетчатые кровати с железными спинками, зеркало в гостиной, повешенное на манер старинной картины, внизу – прижатое к стене, вверху – наклонённое к зрителям. Под зеркалом стоял комод для домашней обуви, стелек, вязаных «следов» и прочих предметов, предназначенных для ношения на ногах. Бабушка никогда ничего не выбрасывала, всё берегла, оставляла, приговаривая: «Вдруг пригодится». Драные капроновые колготы становились сетками для лука, корпуса использованных ручек торжественно выдавались детворе для пускания мыльных пузырей, живые цветы высушивались и превращались в хрупкие икебаны, а прочитанные газеты использовались для заворачивания ёлочных игрушек или в качестве набивки несезонной обуви.

Бабушка обладала талантом рукодельницы, она перешивала горы одежды, переделывала надоевшие наряды так, что узнать их было практически невозможно. К блузам пришивались яркие, вязанные крючком воротнички, подол платьев под её артритными пальчиками расцветал маками или ромашками, юбки меняли приевшийся фасон, а иногда и цвет. Пока была жива бабушка, я, девочка с некрасивым лицом, не ставила под сомнение её веру в наличие души у вещей. Казалось, всё в её доме было изнутри тёплым и радостным, даже тугие накрахмаленные простыни и напольная вешалка, не раз бившая меня по мизинцу своими железными ножками. Я помню, каким родным мне казался исцарапанный, нагретый тарелками с первым обеденный стол, когда-то сделанный дедом на заднем дворе. Каким мягким на ощупь был бабушкин персиковый свитер, какими всезнающими выглядели её очки для чтения. А потом бабушка умерла, её тело лишилось души, так мне сказал папа, и одновременно лишились души все предметы, которые принадлежали ей. Свитер стал блёклой тряпочкой, очки – ненужным хламом, даже зеркало, хранившее её отражение в своих серебряных недрах, перестало его показывать.

Аркадий Анатольевич, Вам холодно? Почему Вы так странно на меня смотрите и ёжитесь? Может быть, мировой индустрии моды стоило бы изобрести какой-нибудь специальный стёганый белый халат, внутри на синтепоне или с байковой подкладкой, чтобы врачи не мёрзли. Бабушка могла бы Вам такой организовать, если бы была жива. Вот, возьмите мой шарф, он шерстяной, Вам за минуту станет теплее.

Когда-то давно посреди краткого каникулярного лета бабушка подвергла меня решительной экзекуции в виде уроков вязания. Учение было муторным, скучным и отталкивающим: я гоняла со спицы на спицу набранные петли, забывая их «провязать», дотошная преподавательница злилась, но находила в себе силы и терпение объяснять снова и снова науку быть женщиной не на словах, а на деле. Нет-нет, этот мой шарф магазинный, то есть фабричный, – то ли я была не слишком прилежной ученицей (бабушкин талант преподавания под сомнение не ставлю), то ли спицы слишком неудобны, но вязать мне так и не удалось научиться. Следовательно, шарф этот не имеет души, никакая общепитовская вещь не может иметь душу, только хозяина, зачастую временного. И вместе с тем шарф этот – не просто украшательство шеи. Это проявление заботы о ближнем и дальнем, шерстяная ручная змея, способ реалистично воспринимать окружающую холодную действительность и не зябнуть при этом.

Вам очень идёт, такое ощущение, что шея Ваша специально создавалась под шарфы. Знаете, меня всегда удивляла способность некоторых людей носить обыкновенные вещи и выглядеть при этом необыкновенно. Вы как раз из таких, и дело тут именно в Вас, а не в сером оттенке шерсти, подходящем к цвету Ваших спрятанных за стёклами глаз. Шарф – перистое облако, блюдо, на котором покоится голова, и одновременно удавка, петля для висельника, ведь сто́ит только потянуть концы шарфа в разные стороны, перекрыв доступ кислорода, как тут же навалится ватное удушье, серая пелена низкого неба застит глаза, чтобы мгновением позже вспыхнуть сигнальными ракетами, пускаемыми потерявшимися на местности. Фантомная боль – боль по утраченной части тела. А если само тело утрачено и саднит, где взять столько бинтов, чтобы обмотать несуществующую, призрачную плоть? И всюду вокруг снуют такие же, обездоленные фантомы, утратившие себя и одновременно нашедшие себя…

Простите, я увлеклась, Аркадий Анатольевич, конечно, мне и в голову не придёт совершать над Вами смертельный ритуал, используя этот предмет гардероба. Слишком ожидаемо, слишком пошло… Слишком трогательно Вы выглядите посреди всей этой вывязанной и вместе с тем неупорядоченной массы, он Вам к лицу. Оставьте его себе, у меня ещё целый комод таких, к тому же мне кажется, ни этот, ни все остальные мне в ближайшее время не пригодятся.

3

Больше всего меня расстраивают в людях даже не их слова (слова ещё как-то можно вытерпеть). Больше всего меня расстраивает тональность, в которой ведутся разговоры, – эмоциональное безразличие к собеседнику или, хуже того, раздражение. Если предположить, что каждый человек изначально сотворён идеальным и неповторимым, со своим собственным, присущим только ему звучанием, в соответствии с качеством материала и таинственной схемой, передаваемой от отца к сыну в семье знаменитых мастеров музыкальных инструментов, то само слово «расстраивает» приобретает новое значение. Расстраивает – в смысле ломает, заставляет фальшивить, привирать.

Всякая кондуктор-ша, вахтёр-ша, секретар-ша позволяет себе так много по отношению к оппоненту, что хочется вытрясти всю эту шипящую змеиность, как чёрный молотый перец из перечницы – весь сразу на пол, и после поставить на стол пустой коробочек без острого содержимого. Иногда складывается ощущение, что «ши» повелевают этим городом. Взяли, разделили его на лоскуты, и каждая делает со своим что хочет, феодализм раздробленный, мелкотравчатый, нарочитый. Землистые интонации в серо-чёрных чертогах их рабочих пространств ползают жирными червями по стенам и прочим плоскостям, соответствуя в полной мере внутреннему миру своих повелительниц.

И всю эту щекотливо кишащую ситуацию, впаянную в конструкцию из каркасов, усугубляют простота моей одежды, врождённая вежливость и уважение к людям старшего возраста. В какой-то степени, свойственный мне инфантилизм питает именно эта суровая действительность, на излёте третьего десятка я по-прежнему употребляю выражение «когда вырасту…», хотя скоро придётся его трансформировать в «когда состарюсь…». Стариться мне совсем не хочется, а вот вырасти, стать грузнее и грознее, да! Решительней, глупей, человечней… Не смотрите на меня такими глазами, Аркадий Анатольевич, человечность – это не синоним сердечности или доброты, это иллюстрация к скорбному выражению «человеки – такие человеки». Мой отец любил его повторять, когда мы, запыхавшиеся, выбегали из подземного перехода, пропахшего мочой и рвотой, на свежий утренний воздух.

Давайте поговорим о воздухе. Не замечали ли Вы, что все люди, приезжающие к нам погостить, комментируют в первую очередь именно ситуацию с воздухом? Словно он у нас здесь какой-то особенный. Один мой знакомый, издержавшийся и поэтому весьма поэтичный сорокалетний юноша, отпускает, навещая меня, одну и ту же шуточку из года в год: «В твоём городе воздух, который можно потрогать руками». И смеётся, сотрясаясь всем своим импортным телом. Аркадий Анатольевич, давайте предположим вместе, а если бы и правда у нас был такой специальный густой воздух, похожий на туман, который втекал бы в лёгкие чем-то белым и ластился под пальцами, из него можно было бы вылепить, пусть на мгновение, до первого дуновения ветра или выдоха собеседника, фигуры людей или животных. Людям было бы гораздо легче понимать друг друга. Представьте себе тот поток слов, в котором купают друг друга равноправные собеседники, не говоря уже о нашем с Вами крайнем случае, когда я говорю так много, что сравнить это можно разве что с Ниагарским водопадом.

Я, как и Вы, никогда не видела Ниагару вживую, но мне это и не нужно, чтобы сравнивать. У меня есть один друг, на этот раз наш соотечественник, который часто говорит после возвращения на Родину из очередного путешествия в какую-нибудь страну, которая ему понравилась: «Вы знаете, Куба (Италия, Нидерланды, Германия и т. д.) – это как Монако, только Куба (Италия, Нидерланды, Германия и т. д.)». Как правило, его тут же перебивают вопросом: «Вы были в Монако?» На что он отвечает: «Нет, не был, но я знаю, что там очень хорошо!» Так и я знаю, что Ниагарский водопад – это много тонн воды, обрушивающейся с большой высоты. Зрелище бесполезное, но красивое. Аркадий Анатольевич, а Вы видели одноимённое полотно Айвазовского? Знаете, что меня более всего поражает в нём? Складывается ощущение, что сам воздух на холсте влажный, и чем ближе подходишь, тем мокрее становится под веками, – так бывает, когда соприкасаешься с чем-то по-настоящему великим. Ну вот, мы снова заговорили о воздухе, воздух-вода-воздух, занимательный кругооборот тем нашего разговора, сосредоточенного вокруг органолептического восприятия.

Будь то воздух гениального Ивана Константиновича или воздух нашего индустриального города, между ними есть общее некое свойство, способствующее пониманию происходящего. Мне кажется, каждый человек, выбирающий свой собственный путь, помнит секунду, с которой всё началось, мгновение, когда выбор был сделан в ту или иную сторону. Маятником, пришедшим в движение, мы вонзаем своё тело по щиколотки в землю либо тянемся вверх, чтобы заглянуть в заоблачное пространство. И вопросы выбора не делят нас на правых или левых, только на верхних и нижних. Если попытаться отобразить мою жизнь графически, она не будет выглядеть, как все эти экономически верные графики роста и падения, это будет простая раздвоенная стрелка, прочерченная слева направо, повторяющая направление русского письма, которая выходит из ничего и туда же стремится.

Человеки сами назначают своей жизни смысл. Так происходит лишь потому, что жизнь сама по себе лишена смысла. Можно идти по нижнему краю, и тогда под ногами будет эпидермис Земли, плоскость, замыкающая нас в своих координатах, или можно выбрать верхнюю линию, и тогда над головой будет воздух, особенный воздух, как в нашем городе. Воздух, не несущий в себе ничего кроме обещаний, своеобразная иллюзорность, так не похожая на воображаемый густой туман, из которого можно было бы лепить подлинные образы. А как было бы прекрасно опираться только на зрение, игнорируя все остальные чувства, включая шестое. Прямолинейность предметного мира при первом взгляде сменялась бы на достоверность в процессе всматривания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.