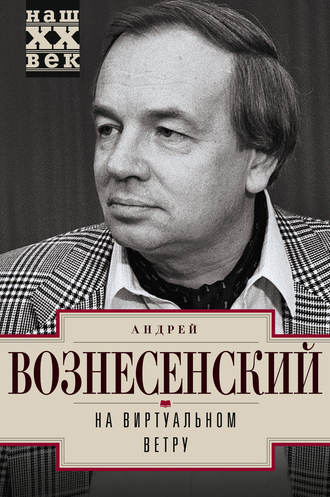

Андрей Вознесенский

На виртуальном ветру

Душа моя, shadow,

тебя исповедую.

Прошу, раньше срока меня не туши!

Зашедшие в мир

и себя не нашедшие,

мы – только предметные тени души.

Декабрь 1997 г. Андрей Вознесенский

© Вознесенский А.А., наследники, 2018

© ИТАР-ТАСС/Интерпресс, 2018

© «Центрполиграф», 2018

© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2018

Виртуальная клавиатура

По его Ноте мы настраивали свою жизнь

Отпевали Рихтера в небесном его жилище на 16-м этаже на Бронной. Он лежал головой к двум роялям с нотами Шуберта, и на них, как на живых, были надеты серебряные цепочки и образки. Его похудевшее, помолодевшее лицо обретало отсвет гипса, на сером галстуке горели радужные прожилки в стиле раннего Кандинского. Лежали смуглые руки с золотым отливом. Когда он играл, он закидывал голову вверх, подобно породистому догу, прикрывал глаза, будто вдыхал звуки. Теперь он смежил веки не играя. И молодой рыжий портрет глядел со стены.

Помню его еще на пастернаковских застольях. Сквозь атлетического юношу уже просвечивала мраморная статуарность. Но не античная, а Родена. Он был младше других великих застольцев – и хозяина, и Нейгауза, и Асмуса, но уже тогда было ясно, что он гений. Его гениальность казалась естественной, как размер ботинок или костюма. Рядом всегда была Нина Львовна, грациозно-графичная, как черные кружева.

Когда Пастернак предложил мне проводить Анну Андреевну Ахматову, я, сделав вид, что замешкался, уступил эту честь Славе. Сейчас они там встретятся.

Отпевавший его батюшка, в миру скрипач Ведерников, сказал точно и тонко: «Он был над нами». Вечерело. В открытые балконные двери были видны кремлевские соборы и Никитский бульвар. Он парил над ними. «Господи, – пела пятерка певчих канонические слова заупокойной службы, – Тебе Славу воссылаем…» Впервые эти слова звучали буквально.

Его Нота была посредником между нами и иными мирами, контактом с Богом. Он играл только по вдохновению, поэтому порой неровно.

Для меня именно он, всегда бывший одиноким гением, стал символом русской интеллигенции. Она жила по шкале Рихтера. И когда хоронили ее поэта – Бориса Пастернака, играл именно Рихтер.

Для него естественным было играть в Пушкинском музее для Веласкеса и Тициана так же, как для наших современников. И совершенно естественно, что выставка запретного Фалька, его учителя живописи, была на квартире у Рихтера, в его доме.

В его 80-летие в Пушкинском музее во время капустника я написал текст на мелодию «Happy Birthday to You!». И в этом тексте восьмерка легла набок и стала знаком бесконечности.

На последних концертах на лацкане его гениального фрака был миниатюрный значок премии «Триумф». Когда я проектировал эту эмблемку, я имел в виду прежде всего Рихтера.

У гроба печальной чередой проходят его близкие, друзья – череда уходящих русских интеллигентов, которые потом станут подписями под некрологом, а над ним уже виднеются незримые фигуры тех, к кому он сейчас присоединится.

Наконец он встретится, как мечтал, со своим мэтром Генрихом Густавовичем Нейгаузом. Может, не случайно в его квартире два рояля стояли рядом. Они летят в бесконечности параллельно земле, как фигуры на полотнах Шагала.

Когда-то я написал ему стихи. Сейчас они звучат по-иному.

Береза по сердцу кольнула,

она была от слез слепа —

как белая клавиатура,

поставленная на попа.

Ее печаль казалась тайной.

Ее никто не понимал.

К ней ангелом горизонтальным

полночный Рихтер прилетал.

Какая Нота донесется до нас с его новых, иных, виртуальных клавиатур?

Дай Бог, чтобы он не сразу нас забыл…

Случилось так, что именно в редакции издательства узнал я о кончине Рихтера. Я додиктовывал на компьютер последние страницы этой книги.

Позвонил телефон и сообщил мне скорбную весть. Я вышел в соседнюю комнату. Там собрались почти все сотрудники издательства. Шло чаепитие. Я сказал, что умер Рихтер. Не чокаясь, помянули.

Каким-то сквозняком повеяло. Будто ночную дверь отворили.

Потом, уже стоя у гроба, я явственно чувствовал присутствие иных фигур между живыми, будто по его мостику они спустились к нам из иных измерений. Сквозило присутствие вечности среди нынешней жизни. Так живое присутствие Пастернака в ней куда реальнее, чем многих кажущихся живыми.

Память живет в нас не хронологически. Вне нас – тем более. В этой книге я пытаюсь записать ход воспоминаний так, как они толпятся в сознании, перемежаясь с событиями сегодняшними и будущими.

Через пару лет наш век отдаст Богу душу. Душа отправится на небо.

И Господь спросит: «Что ты творило, русское XX столетие? Убивало миллионы своих, воровало, разрушало страну и храмы?»

«Да, – вздохнет сопровождающий ангел и добавит: – Но одновременно эти несчастные беззащитные люди, русские интеллигенты, создали святыни XX века, подобно тому как прежние века создавали свои. И как создали они МХАТ, Музей изящных искусств, полотна Врубеля и Кандинского, ритуал поэтических чтений, ставших национальной культурой России?..»

И череда фигур потянется, озаренная двояким светом.

Некоторых я знал. Тени их в этой книге.

«И холодно было младенцу в вертепе…»

«Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услыхали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлиненно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая вязаная кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его нетопленого кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера – он тогда был прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая тетрадка, вероятно приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддергивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное – это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом…»

Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи – для прочтения, и самое драгоценное – машинописную только что законченную первую часть его нового романа в прозе под названием «Доктор Живаго» и изумрудную тетрадь новых стихов из этого романа, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

И холодно было младенцу в вертепе…

Все елки на свете, все сны детворы,

Весь трепет затепленных свечек, все цепи…

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство – серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи…

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. И страна детства приблизилась.

…Все яблоки, все золотые шары…

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки – годы счастья и ребячьей влюбленности.

* * *

Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, отвержен, изнемог от травли, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга – и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее – льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили, – звонил сам, иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии.

Говорил он взахлеб, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, – говорил он, – по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а унынье и размазня не рождают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова – все лилось бессознательным потоком сознания, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия.

* * *

Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из-за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного.

Порядок дач поеживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая как петух, бочком проглядывает церковь – кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания.

Чтобы скоротать паузу, Д.Н. Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах – прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутулюсь и облокачиваюсь еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она – оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он – огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что потом вошли в моду у западных левых интеллектуалов. Стихи он читал в конце. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. Читая, он всматривался во что-то над вашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем.

Мне далекое время мерещится,

Дом на стороне Петербургской.

Дочь степной небогатой помещицы,

Ты – на курсах, ты родом из Курска.

Проза? Поэзия? Как в белой ночи все перемешалось. Он называл это своей главной книгой. Диалоги он произносил, наивно стараясь говорить на разные голоса. Слух на просторечье у него был волшебный! Как петушок, подскакивал Нейгауз, выкрикивал, подмигивал слушателям: «Пусть он, твой Юрий, больше стихов пишет!» Собирал он гостей, по мере того как оканчивал часть работы. Так все написанное им за эти годы, тетрадь за тетрадью весь поэтический роман, я прослушал с его голоса.

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в „Сказке“ я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки.

Выси. Облака.

Воды. Броды. Реки.

Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов назвал «Гамлета». Несыгранный Гамлет был его трагедией, боль эту он заглушал гаерством и куражами буффона.

Гул затих. Я вышел на подмостки,

Прислонясь к дверному косяку…

Пастернак так рассказывал мне его историю. Получив постановку «Гамлета» во МХАТе и главную роль, Ливанов для пущего торжества над противником решил заручиться поддержкой Сталина. На приеме в Кремле он подошел с бокалом к Сталину и, выкатив преданные глаза, спросил: «Вы все знаете, скажите, каким надо играть Гамлета?» Расчет был точен. Если вождь ответит, скажем: «Гамлет – лиловый» или «зеленый», то Ливанов будет ставить по-своему, говоря, что выполняет указание. Но Сталин ответил: «Я думаю, что „Гамлета“ не надо вообще играть». И, насладившись эффектом, добавил: «Это характер декадентский». С тех пор при жизни вождя «Гамлета» не ставили на нашей сцене.

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похохатывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного российского художника-импрессиониста.

О, эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радушный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавал пальто.

Кто они, гости поэта?

Сухим сиянием ума щурится крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» – навзрыд вопрошал Пастернак.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? – вскипал громоподобный Ливанов и наливался. – Дай лапу, Джим… Это был черный злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и ложился под обеденный стол. Никто из обедавших не смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков кунштюк! А он сказал: „Дай лапу мне…“ Выпьем за поэзию, Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большеглазый Журавлев в коричневой паре, как майский жук. Мыслил Асмус. Разлаписто, по-медвежьи заходил Всеволод Иванов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Здесь же сидел мальчик Кома и читал стихи: «Тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны кому?!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в широком одеянии, подобном тунике. Пастернак усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь и запомнил ее в полупрофиль. Но даже она почти не существовала для меня рядом с Пастернаком.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост в честь него, в честь революционного зарева за его плечами. Назым, отвечая, посетовал на то, что вокруг никто ничего не понимает по-турецки, а что он не только зарево, но и поэт и сейчас почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, он тяжело дышал. Затем радушный хозяин поднял тост за него. Тост был опять про зарево. Когда Хикмет уходил, чтобы не простыть на улице, завернул грудь под рубахой газетами – нашими и зарубежными, – на даче их было навалом. Я пошел проводить его. На груди у поэта шуршали события, шуршали земные дни.

Заходил готический Федин, их дачи соседствовали. Чета Вильям-Вильмонтов восходила к осанке рокотовских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам ар-нуво, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлексы у него на вечернюю игру.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властностью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. Под гомерический стон великолепный Ираклий Андроников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ренессансная кисть, вернее, кисть Боровиковского и Брюллова, обретала плоть в этих трапезах.

Сейчас с удивлением глядишь на нищее убранство его дачи, на сапоги обходчика, которые он носил, на плащ и на кепку, как у нынешних небогатых работяг, на низкие потолки – а ведь тогда они казались чертогами.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой заговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Казалось, он один был мне сверстником за столом. Эта общность тайного возраста объединяла нас. Часто восторг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, а то и упрямством.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Ныряя в холодную воду, дурным голосом я читал, читал…

Тогда по небу летели замурованные в спутник собачки Белка и Стрелка. Жалость по ним провыла в моих строчках:

Эх, Россия!

Эх, размах…

Пахнет псиной

в небесах.

Мимо Марсов,

Днепрогэсов,

мачт, антенн,

фабричных труб

страшным символом прогресса

носится собачий труп…

Особенно пользовалось успехом в олимпийской аудитории описание Первого фестиваля молодежи:

Пляска бутылок,

блузок, грудей —

это в Бутырках

бреют блядей.

Волос под ноль,

волю под ноль —

больше не выйдешь

под выходной…

Одно из стихотворений кончалось так:

Несется в поверья

верстак под Москвой,

а я подмастерье

в его мастерской.

Но при нем я этого не читал.

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее, монологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня – к вечности, к смыслу жизни.

Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. Я восставал против кумира. Как-то он позвонил мне и сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и попросил перепечатать цикл его стихотворений. Естественно! Но для детского самолюбия это показалось обидным – как, он меня за машинистку считает! Я глупо отказался, сославшись на завтрашний экзамен, что было правдою, но не причиною.

* * *

Пастернак – подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине и совершенно по-иному в Набокове есть четкость ранней осени, они будто всегда сорокалетние. Пастернак же вечный подросток, неслух – «Я создан богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его – светящийся профиль, челку. Иногда он проборматывал текст за актером. Постановка была паточная, но Джульеттой была Л.В. Целиковская, Ромео – Ю.П. Любимов, вахтанговский герой-любовник, тогда еще не помышлявший о будущем Театре на Таганке. Сцена озарялась чувством, их роман, о котором говорила вся Москва, завершился свадьбой.

Вдруг шпага Ромео ломается, и – о, чудо! – конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с Пастернаком общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Мой кумир смеется. Но вот уже аплодисменты, и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автора! Автора!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Пиры были отдохновением. Работал он галерно. Времена были страшные. Слава богу, что переводить давали. Два месяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с С. Чиковани, П. Чагиным, С. Макашиным, И. Нонешвили.

Мастер языка, в своей речи он не употреблял скабрезности и бытового мата. Зато у других восторженно внимал языковой сочности. «Я и непечатным словом не побрезговал бы».

Обо всем он говорил чисто и четко. «Андрюша, эти врачи обнаружили у меня полипы в заднем проходе».

Лишь однажды я слышал от него косвенное обозначение термина. Как-то мелочные пуритане напали на меня за то, что я напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Тогда Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тициановской золотой строфой – по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье,

Как роща сбрасывает листья,

Когда ты падаешь в объятье

В халате с шелковою кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,

Как рощей сброшенные листья…)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно…»

Л.К. Чуковская вспоминает, что Ахматова тоже ополчалась против откровенной вольности этих строк, якобы не приличествующей возрасту. Думается, она по-женски ревновала, ревновала к молодой страсти и силе стиха, к его поступкам вне возраста, к роману, к его окружению. Она раздраженно отзывалась о романе.

Пастернак ценил ее ранние книги, к поздним стихам и поэмам относился более чем сдержанно. Он дал мне почитать машинописный экземпляр «Ташкентской поэмы», пожелтевшие от времени и коричневые, будто сожженные на изгибах страницы. Когда я хотел вернуть ему, он только отмахнулся.

«Ахматова ведь очень образованна и умна, возьмите ее статьи о Пушкине хотя бы, это только кажется, что у нее лишь одна нота», – сказал он мне при первой встрече. Но никогда, нигде, публично или печатно, великие не показывали публике своего человеческого раздражения. Мне больно читать ахматовские упреки в документальных записях Лидии Корнеевны, как больно читать жесткие, документальные страницы, посвященные Анне Андреевне в мемуарах Зинаиды Николаевны.

Для меня Ахматова была Богом. Единственной в этой ипостаси особой женского пола. «Четки» я знал наизусть, но ближе, «моей» была Цветаева. Ее стихи в рукописях, даже не на машинке, а написанные от руки мелким ненаклонным бисерным почерком, давала мне читать Елена Ефимовна Тагер, оставляя на полдня наедине с ними в кабинете. Отношения между богами меня не касались. Со мной общались стихи.

Да и вряд ли Зинаида Николаевна так уж пеклась о моей нравственности. Вероятно, она была не в восторге от белокурого адресата стихов.

Как я понимал его! Я чувствовал себя его сообщником. У меня тогда уже была тайная жизнь.

Знакомство с ним совпало с моей первой любовью.

Она была учительницей английского в нашей школе. Роман наш начался внезапно и обвально. Жила она в общежитии на Ордынке. Мы целовались на ночных зимних лавочках, из-под которых выныривали вездесущие третьеклассники и радостно вопили: «Здраствуйте, Елена Сергеевна!»

А как сердце обмирало при молчании в телефонной трубке!

Фантазерка, в прошлом натурщица у Герасимова, что нашла она в неопытном школьнике?

Ты опоздал на десять лет,

Но все-таки тебя мне надо, —

читала она мне. И распускала черные косы.

В ней был неосознанный протест против ненавидимого порядка жизни – эти, перехватывающие дух, свидания в темной учительской, любовь казалась нам нашей революцией. Родители были в ужасе, а мы читали с ней «Джаз» Казарновского, ее бывшего приятеля, сгинувшего в лагере. Она притаскивала мне старые номера «Красной нови», которые выбрасывались из школьной библиотеки. Загадочный мир маячил за ней. «Уходить раз и навсегда» – это было ее уроком.

Ей одной я доверил свое знакомство с Пастернаком, дал почитать рукопись «Доктора Живаго». Она подтрунивала над длинными именами-отчествами героев, дразнила меня якобы непониманием. Может быть, она ревновала?

Красивый авантюризм был в ее характере. Она привила мне вкус к риску и театральности жизни. Она стала моей второй тайной жизнью. Первой тайной жизнью был Пастернак.

Как среда обитания поэту необходима тайная жизнь, тайная свобода. Без нее нет поэта.

Поддержка его мне была в самой его судьбе, которая светилась рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом – например, помочь напечататься или что-то в этом же роде. Я был убежден, что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает – этакая радушная туша, бегемотина. Смотрит влюбленно.

– Вы сын?

– Да, но…

– Никаких но. Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын…

– Да, но…

– Никаких но. Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века, словечки современные – ну вот, например, вы пишете «кариатиды…» Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н.А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

– …То есть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал – как у такого отца, вернее, не отца… Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в Переделкино.

Поэт был болен. Он был в постели. Помню склонившийся над ним скорбный осенний силуэт Елены Тагер. Смуглая голова поэта тяжко вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. «Значит, и мои дела не так уж плохи», – вдруг сказал он. Ему из стихов понравилось то, что было свободно по форме. «Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», – пошутил он.

Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидал ее, как Прометей, прикованный к телефону.

Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку – так он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Цветаева и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выведывал – как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно – «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая.

Асеев – катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.

«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский – Владим Владимыч, я – Николай Николаевич, Бурлюк – Давид Давидыч, Каменский – Василий Васильевич, Крученых…» – «А Борис Леонидович?» – «Исключение лишь подтверждает правило».

Асеев придумал мне кличку – Важнощенский, подарил стихи: «Ваша гитара – гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статьей «Как быть с Вознесенским?», направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев.

Будучи в Париже, я раздавал интервью направо и налево. Одно из них попалось Лиле Юрьевне Брик. Она сразу позвонила порадовать Асеева.

– Коленька, у Андрюши такой успех в Париже…

Трубка обрадовалась.

– Тут он в интервью о нашей поэзии рассказывает…

Трубка обрадовалась.

– Имена поэтов перечисляет…

– А меня на каком месте?

– Да нет тут, Коленька, вас вообще…

Асеев очень обиделся. Я-то упоминал его, но, вероятно, журналистка знала имя Пастернака, а об Асееве не слыхала и выкинула. Ну как ему это объяснишь?! Еще пуще обидишь.

Произошел разрыв. Он кричал свистящим шепотом: «Ведь вы визировали это интервью! Таков порядок…» Я не только не визировал, а не помнил, в какой газете это было.

После скандала с Хрущевым его уговорил редактор «Правды», и в «Правде» появился его отклик, где он осуждал поэта, «который знакомую поэтессу ставит рядом с Лермонтовым».

Позднее, наверное соскучившись, он позвонил, но мама бросила трубку. Больше мы не виделись.

Он остался для меня в «Синих гусарах», в «Оксане».

В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.

* * *

Тут в моей рукописи запахло мышами.

Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.

Он был старьевщиком литературы.

Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему – Курчонок.

Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетинкой, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыплака. Росточка он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдатаем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал – ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда – даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали – это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.

Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено – рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища – книжный антиквариат и списки.