Андрей Артамонов

Госдачи Черноморского побережья Кавказа. Недавно рассекреченные документы и бумаги из личного архива И. В. Сталина об истории возникновения и функционирования данных правительственных резиденций

Дача № 2 Управления делами ЦИК ССР Абхазии в Новом Афоне

Тем временем в Сухумском округе Кутаисской губернии 4 марта 1921 года была установлена советская власть, а 26 марта 1921 года на расширенном заседании Оргбюро РКП(б) и Ревкома Абхазии было решено объявить Абхазию Советской Социалистической Республикой. 31 марта 1921 года Ревком Абхазии известил Предсовнаркома РСФСР В.И. Ленина и все советские республики об образовании ССР Абхазии. 16 декабря 1921 года ССР Абхазия и ССР Грузия как субъекты международного права подписали Союзный договор, согласно которому произошло объединение с Грузинской Республикой на федеративных договорных началах. 13 декабря 1922 года через нее Абхазия вошла в Закавказскую федерацию – ЗСФСР. 17 февраля 1922 года 1-й Всеабхазский Съезд Советов распускает Ревком и избирает АбЦИК (ЦИК ССР Абхазии, первый председатель С.А. Картозия), а также устанавливает полномочия Совета Народных Комиссаров ССР Абхазии (председатель СНК – Н.А. Лакоба). 28 марта 1921 года было организовано Управление Главуполномоченного по курортам Абхазии при Ревкоме Абхазии, которое возглавил доверенное лицо председателя Ревкома Абхазии, члена Кавбюро ЦК РКП(б) Е.А. Эшба доктор Иван Григорьевич Семерджиев (01.01.1890—16.11.1937), являющийся одновременно и руководителем здравоохранения республики. Заместителем И.Г. Семерджиева, по постановлению Ревкома и Оргбюро РКП(б) Абхазии, назначили Вианора Тарасовича Анчабадзе (06.03.1888—27.05.1938), ранее возглавлявшего Медико-санитарный отдел Комиссариата Абхазии. Через 5 месяцев И.Г. Семерджиев сосредоточился на работе наркомздрава ССР Абхазии, а В.Т. Анчабадзе занял кресло начальника Управления Главуполномоченного по курортам Абхазии при Наркомздраве ССР Абхазии. На своем посту, чрезвычайно компетентный в вопросах организации медико-санитарной службы, В.Т. Анчабадзе развил бурную деятельность, отправившись в конце апреля 1921 года по согласованию с председателем Ревкома Абхазии Е.А. Эшбой в Москву на встречу с наркомом здравоохранения РСФСР Н.С. Семашко. Главной целью встречи, как планировал В.Т. Анчабадзе, должно было стать создание и последующее финансирование Совнаркомом РСФСР санаторно-курортной отрасли ССР Абхазии, которая начала создаваться на основе дореволюционных пансионов, лечебниц и пригородных особняков в Сухуме и Гагре.

Особо стоял вопрос о размещении на территории ССР Абхазии госпиталей под прямым подчинением Главного военно-санитарного управления НКЗ РСФСР, а также открытии в республике противомалярийных станций. Встреча действительно состоялась, и на ней присутствовали кроме В.Т. Анчабадзе и Н.С. Семашко сотрудник Главного курортного управления НКЗ РСФСР бальнеолог Леонид Густавович Гольдфайль, зав. Отделом лечебных местностей наркомата Николай Иванович Тезяков и заведующий Бальнеологическим подотделом Отдела лечебных местностей НКЗ РСФСР Василий Александрович Александров. Результатами этой встречи стала командировка в Абхазию сводной комиссии Наркомздрава РСФСР в составе фтизиатра Е.Г. Мунблита, пульмонолога И.Д. Яхнина, терапевта, бальнеолога Л.Г. Гольдфайля и председателя – члена Президиума ВСНХ Александра Васильевича Шотмана (25.08.1880—30.10.1937). Комиссия НКЗ РСФСР и ВСНХ, опекаемая В.Т. Анчабадзе, сотрудником Курупр г. Сухум Л.Б. Корецом и меценатом Н.Н. Смецким (автор в другой главе более подробно остановится на личности мецената, лесопромышленника и основателя Сухумского дендропарка Н.Н. Смецкого), в течение 2,5 недели с 3 по 19 мая 1921 года обследовала Гагру, Мюссеру, Новый Афон и Сухум. Этот вояж вылился в постановление Коллегии Наркомздрава РСФСР № 22 от 28 мая 1921 года «О признании курортов Сухум и Гагры в Абхазии имеющими общегосударственное значение» (РГАЭ. Ф. 3429 Оп. 1. Д. 1581. Л. 54–55). На этом пастораль с помощью Центра для ССР Абхазии полностью закончилась, так как триумвират в составе наркомздрава РСФСР Н.С. Семашко, Предсовнаркома В.И. Ленина и члена Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) Л.Б. Каменева (фактически второе лицо в стране после В.И. Ленина) категорически считали, что будущее санаторно-курортной отрасли РСФСР находится в Крыму, но только не на Черноморском побережье Кавказа.

Вышеупомянутые руководители РСФСР не были сумасшедшими, скептически относясь к идее создания на субтропической территории Сочи и ССР Абхазии курорта с большим будущим. Дело в том, что с момента завоевания Черноморского побережья Кавказа с 70-х годов XIX века этот регион каждые 5–7 лет сотрясали страшные эпидемии малярии, при которых заболеваемость местного населения составляла от 17 до 64 %!! Устья горных рек, впадающих в Черное море и широко разливавшихся в сезон дождей, порождали повсеместное заболочение окружающих территорий, где массово размножались мялярийные комары – анофелесы, переносчики паразитов человека – малярийных плазмодиев. Сухумский округ Кутаисской губернии (особенно Гудаутский, Кодорский и Самурзаканский уезды) и Сочинский округ Черноморской губернии считались крайне опасными в дореволюционное время по причине постоянных вспышек малярии.

Совхоз «Псырцха», санаторий имени Лакобы в бывшем монастыре. 1926 г.

В августе 1921 года народный комиссар здравоохранения РСФСР Н.С. Семашко, по рекомендации директора Центрального тропического института Е.И. Марциновского, назначил врача-бактериолога Сергея Юрьевича Соколова заведующим курортным районом от Туапсе до Пиленкова (сейчас это поселок Цандрыпш в Абхазии). К началу 1923 года ситуация в Сочи со вспышками эпидемий малярии стала радикально меняться в лучшую сторону по причине начала интенсивных противомалярийных мероприятий под руководством С.Ю. Соколова (04.08.1875—26.01.1964), который создал эффективные методы борьбы с этой болезнью. В ССР Абхазии данные мероприятия стали эпизодически проводиться с октября 1921 года, но лишь 15 июля 1927 года Сухумская Центральная малярийная станция была преобразована в Тропический институт НКЗ ССР Абхазии (директор Н.П. Рухадзе) и эффективность борьбы с малярийной лихорадкой стала приносить первые плоды.

Единственным местом в Сухумском округе Кутаисской губернии до революции, где не существовало пандемии малярийной лихорадки, был признан поселок Новый Афон, по причине того, что монахи с 1875 года проводили цикл карантинных профилактических мероприятий, направленных на устранение причин возникновения этого заболевания. 13 марта 1923 года СНК РСФСР принял декрет «Об организации курортного дела», регламентирующий создание лечебно-санаторных учреждений по всей необъятной территории СССР. Тем временем председатель СНК ССР Абхазии Н.А. Лакоба, уже год назад, в феврале 1922 года, назначил наркома здравоохранения республики И.Г. Семерджиева заведующим специальным Лечебным сектором, который, как и высшая инстанция – Лечебная комиссия при НКЗ РСФСР, отвечал за здоровье партийно-государственного аппарата республики. В марте 1922 года, по инициативе заведующего Лечебным сектором НКЗ ССР Абхазии И.Г. Семерджиева, с санкции предсовнаркома республики Н.А. Лакобы и под патронажем председателя ЦИК ССР Абхазии С.А. Картозии были созданы так называемые «загородные дачи для отдыха ответработников». Все данные загородные объекты напрямую подчинялись ХозО Управлению делами ЦИК ССР Абхазии, то есть находились в его административно-хозяйственном ведении. Медицинский контроль за состоянием этих заведений для отдыха местной номенклатуры осуществлял Лечебный сектор НКЗ ССР Абхазии под началом И.Г. Семерджиева. Все эти объекты получали литерные номера, по мере их важности и предназначения. По понятным причинам Дача № 1 находилась в Сухуме, и ей стал внушительный по площади двухэтажный особняк с мезонином известного мецената, владельца частных санаториев и основателя известного дендропарка «Субтропическая флора» Н.Н. Смецкого. Дачей № 3 ХозО УД ЦИК ССР Абхазии назначили бывший четырехэтажный особняк сенатора А.П. Ольденбургского, построенный для массажистки Э.Л. Картуковой, которая проводила цикл лечебных процедур его жене Евгении Максимилиановне (01.04.1845—04.05.1925). Дача № 2 расположилась в бывшем доме умершего 10 лет назад иеромонаха Тиверия в южной нагорной части Ново-Афонского монастыря. В апреле 1922 года с постановлением СНК ССР Абхазии о выселении настоятеля Ново-Афонского монастыря, игумена Иллариона (в миру В.А. Кучин, июнь 1842 – ноябрь 1927 года) из дома иеромонаха Тиверия (настоятель там постоянно жил после смерти о. Тиверия) приехал председатель ГПУ при УНКВД ССР Абхазии Алексей Сергеевич Агрба. Таким образом, с конца апреля 1922 года бывший дом иеромонаха Ново-Афонского монастыря Тиверия стал Дачей № 2 ХозО Управления делами ЦИК ССР Абхазии с правом отдыха в ней руководителей республики, а также партийно-государственной верхушки СССР. Игумен Илларион переехал после таких неординарных событий в здание обители, но ненадолго. Кроме вышеназванных объектов, для Отдела загородных владений Управления Кремлем и домами ВЦИК (функционировал до 22.09.1923) в мае 1922 года по личной просьбе его руководителя – К.С. Наджарова под особую опеку местных государственных органов была взята бывшая дача «Синоп» великого князя А.М. Романова, расположенная в парке «Синоп» (ранее парк А.Н. Введенского «Субтропическая флора»). В документах той поры она именуется «дача ВЦИКа «Синоп» в Сухуме» или «дача АХО ВЦИК «Синоп» в Сухуме». Можно признать, что данное здание в парке «Синоп» с мая 1922 года стало выполнять функцию закрытого правительственого объекта с центральным подчинением для отдыха руководства РСФСР. Внизу я приведу перечень объектов отдыха партийно-государственной элиты ССР Абхазии, который относится к апрелю – маю 1924 года. Он показывает читателю, каким образом в данной республике на основе реквизированной собственности Хозяйственный Отдел Управления делами ЦИК ССР Абхазии радикально решил вопрос о привилегиях новой абхазской номенклатуры, еще буквально вчера осуждаемых на многочисленных митингах и сходках, посвященных жирующей банде империалистических эксплуататоров-кровососов.

Объекты для отдыха партийно-государственной элиты СССР, располагающиеся в ССР Абхазии, на апрель – май 1924 года:

Дача № 1 ХозО Управления делами ЦИК ССР Абхазии (бывший особняк Н.Н. Смецкого в дендропарке «Субтропическая флора» – Сухумский субтропический арборетум)

Дача № 2 ХозО Управления делами ЦИК ССР Абхазии (бывший дом иеромонаха Тиверия в нагорной части Ново-Афонского монастыря), лечебно-оздоровительный корпус – бальнеолечебница (бывшая гостиница для паломников в прибрежной части монастыря), а также смотровая площадка «Ласточкино гнездо»

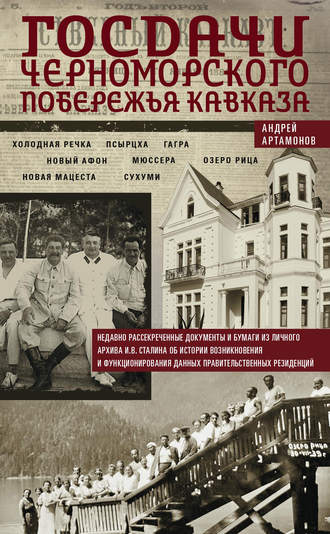

Новый Афон. Вид на смотровую площадку «Ласточкино гнездо» с часовней и дом иеромонаха Тиверия. За домом до 1948 г. размещалась конечная станция фуникулера. Фото С. Прокудина-Горского. 1905 г.

Дача № 3 ХозО Управления делами ЦИК ССР Абхазии (бывшее здание виллы сенатора А.П. Ольденбургского, построенное для массажистки Э.Л. Картуковой)

Дача АХО ВЦИК «Синоп» в Сухуме (парк «Синоп», бывшее владение великого князя А.М. Романова)

Председатель ГПУ при НКВД РСФСР Ф.Э. Дзержинский неоднократно на заседаниях Политбюро ЦК РКП(б) предлагал В.И. Ленину, Л.Б. Каменеву и И.В. Сталину срочно распустить все православные и буддистские монастыри на территории РСФСР/СССР по причине оседания в их стенах бывших армейских офицеров, жандармов, полицейских, лиц дворянского происхождения, а также купеческого сословия. Глубоко законспирированные, под чужими документами, эти лица, заплатившие, как правило, за свою будущую спокойную жизнь иерархам церкви немалые суммы, после трагических событий Гражданской войны проводили в стенах действующих монастырей подрывную деятельность против новой власти. По вполне понятным причинам настоятели монастырей прекрасно знали о своих новых «монахах» с двойным дном и всячески помогали вести подготовку к вооруженным выступлениям. Фактически монастыри стали одним из мест в стране, где в относительно короткие сроки стали создаваться тайные центры по свержению советской власти. Это стало одной из подлинных причин повсеместного закрытия монастырей в СССР с мая 1921 по конец 1929 года. Те монастыри, которые не закрывались новой властью, насыщались тайной агентурой ГПУ/ОГПУ СССР, которая часто присутствовала и среди руководящего состава обители. С установлением советской власти на территории бывшей Кутаисской губернии Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь оставался важным центром православия в крае. Сюда бежали от гонений из Центральной России многие православные священники и монахи – «тихоновцы» (поборники церковной идеологии патриарха Тихона), лишенные советской властью и обновленцами своих монастырей и храмов. Переехали на Новый Афон и многие насельники Афонских подворий (находились до революции в Петрограде, Новороссийске, Туапсе, Ейске, Пицунде, Сухуме, а также в высокогорном селе Псху, ставшем, после ликвидации советской властью монастыря, нелегальным центром монашества на Кавказе), закрытых большевиками в Москве, Петрограде, Одессе и других городах. Сюда же перебрались и многие бывшие афониты, выехавшие с Афона в 1913–1914 годах.

Несмотря на вышеназванные факты, конкретного указания от СНК СССР и ОГПУ СССР на закрытие Ново-Афонского монастыря и требования всех насельников «пустить на перековку» не было. Однако правда о закрытии Ново-Афонского монастыря до сих пор находится за семью печатями. Дело в том, что на самом деле главным инициатором роспуска монастырской обители и превращения ее в совхоз и курортный объект выступил сам глава СНК ССР Абхазии Н.А. Лакоба. Надо заметить, что этот факт один из самых тайных и непубликуемых в биографии и жизнедеятельности вождя абхазского народа. Судя по сохранившимся документам в ГА РФ (Ф. Р-3316. Оп. 16а. Д. 144. Л. 1–6), председатель СНК ССР Абхазии Н.А. Лакоба грозно, с большим раздражением и ультимативно отвечает как на запросы зампреда ОГПУ СССР Г.Г. Ягоды, так и Первого секретаря Закавказского крайкома РКП(б) Г.К. Орджоникидзе (занимал должность с февраля 1922 по сентябрь 1926 года), категорически оправдывая свое решение о закрытии монастыря в Новом Афоне. Безусловно – это одна из самых негативных сторон тщательно отлакированной и перелицованной биографии Нестора Лакобы, который прослыл крайне справедливым человеком. Автор чуть подробнее остановится на этом факте закрытия обители в Новом Афоне в главе про строительство Дома отдыха ЦИК «Мюссера», где впервые в СССР и РФ на страницах этой книги опубликует документы из фонда ГА РФ о главной роли Н.А. Лакобы в неприглядной истории с монастырем.

В результате совершенно тайных, не согласованных с Центром и Закрайкомом решений 4 октября 1924 года, на основании постановлений СНК ССР Абхазии за подписью Н.А. Лакобы и Абхазского областного комитета КП(б) Грузии за подписью ответсекретаря Е.М. Асарибекова, Ново-Афонский монастырь был закрыт, а все его движимое и недвижимое имущество перешло в ведение организованного колхоза «Псырцха». Для полноты восприятия я приведу читателям выдержки из практически неизвестной широкому кругу книги Н.К. Вержбицкого «Курорт Псырцха (б. Новый Афон)», выпущенной в 1925 году, то есть через год после закрытия монастыря:

«…Смерть Иерона и Тиверия, начавшаяся склока при новом игумене Илларионе и война 1914 года значительно подорвали хозяйство монастыря. Этому много способствовали и сами монахи, привыкшие к богатым запасам и дешевым наемным рабочим. Гражданская война и революция поставили монахов перед опасностью вообще лишиться всего хозяйства, и у них окончательно опустились руки. Советизация Абхазии застала Н. Афон в совершенно упадочном состоянии. Монахи слонялись без дела, саботировали, а игумен торговался с властью, не желавшей разгрома культурного хозяйства, и потихоньку припрятывал ценности. В 1924 году политика монахов вынудила органы советской власти распустить монастырь, конфисковать все имущество, назначить новую администрацию и объявить монастырь со всем его хозяйством государственным образцовым совхозом под названием «Псырцха». Часть монахов уехала в Россию, часть расселилась по окрестным русским деревням. Незначительная часть, человек около сорока, работает сейчас в совхозе в качестве рабочих.

Имея в виду исключительно благоприятные условия жизни в «Псырцхе» в смысле климата, географического расположения и природы, администрация совхоза в первые же дни своего существования решила использовать бывшие жилые помещения (кельи) монахов для сдачи их внаем курортным. Приходится только приветствовать эту счастливую мысль, ибо «Псырцха» действительно является редким уголком, даже на берегу Черного моря, где больной и усталый человек найдет себе и отдых и лечение. Все перечисленное уже дает основание думать, что «Псырцха» в течение ближайших лет составит себе громкую славу как первоклассный курорт, в котором, разумно и под руководством врачей пользуясь его благодатным климатом, будут получать облегчение больные катаром бронхов, бронхиальной астмой, страданием легочной ткани, хроническим плевритом и органическими страданиями сердца не в сильной степени.

Существует совершенно ошибочное мнение, что «Псырцха» неблагополучна в смысле малярии. Следует отметить, что главные очаги малярийной опасности – пруды на берегу моря – бетонированы и наполняются проточной водой из Псырцхи, что не может способствовать размножению комариных личинок, уносимых в море. Тысячи растущих кипарисов и сосновая роща делают воздух «Псырцхи» особенно полезным для слабогрудых»

(Вержбицкий Н.К. Курорт Псырцха (б. Новый Афон) / Под ред. К.К. Барганджия. Тифлис: тип. «Заря Востока», 1925).

От себя добавлю, что в этом году исполнится 88 лет, как Черноморским ОКРОтделом ОГПУ ПП ОГПУ СКК г. Новороссийска были расстреляны 12 монахов Ново-Афонского Симоно-Кананитского монастыря в Абхазии, арестованные еще в 1925 году. Еще 9 новоафонских насельников тогда же были приговорены к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в ГУЛаг ОГПУ СССР – практически никто из них не вышел на свободу. В результате проведенных в горах ССР Абхазии массовых облав в 1930 году органами ОГПУ было выявлено и арестовано несколько сот бывших монахов Ново-Афонского монастыря, а также бывших служащих Афонских подворий, скрывавшихся после их закрытия в горной местности Северного Кавказа. Среди репрессированных было немало иноков, что вернулись в Российскую империю с Афона (то есть из Османской империи) в 1913–1914 годах, перед началом Первой мировой войны. По сведениям СОУ ОГПУ СССР, только к началу 1927 года в горном селении Псху и окрестностях озера Большая Рица скрывалось до 400 монахов.

Большинство из них подверглись арестам и репрессиям. Тем временем, летом 1924 года, после закрытия обители, монастырские корпуса были переоборудованы в гостиницы для отдыхающих. В нагорных корпусах монастыря была открыта «Верхняя гостиница» на 400 номеров, а внизу – «Нижняя» на 50 номеров. Здание монастырской средней школы (стоит до сей поры и после капитального ремонта выглядит вполне прилично) на лето стали использовать под экскурсионную базу Главпромпросвета Абхазии. Во исполнение декрета о лечебных местностях государственного значения, подписанного В.И. Лениным 20 марта 1919 года, ЦИК Абхазской АССР начиная с 1932 года выпустил ряд постановлений, касающихся расширения курортных возможностей с. Псырцха. Помимо уже действовавшего здесь здания морских ванн, амбулаторий, больницы, аптеки, малярийного диспансера, весной 1933 года в корпусах «Верхней гостиницы» открылся санаторий № 3 имени Н. Лакобы НКЗ Абхазской АССР на 500 человек, а вслед за ним санаторий «Абхазия» на 150 коек.

В ноябре 1924 года, когда фактически и был основан совхоз «Псырцха», в нижней части владений Ново-Афонского монастыря открыли лечебно-оздоровительное учреждение при Даче № 2 – так называемую водолечебницу. Ранее, то есть до 1924 года, это здание принадлежало Ново-Афонскому монастырю и являлось гостиницей для паломников. Сейчас это двухэтажное здание полностью разрушено, находится по адресу г. Новый Афон, улица Лакобы, д. 24, почти напротив здания милиции. На самом деле лечебно-оздоровительный корпус Дачи № 2 ХозО УД ЦИК ССР Абхазии представлял собой многопрофильный процедурный кабинет, где на первом этаже, в специально размещенных ваннах, оказывали услуги по пилотерапии (грязелечению) и бальнеотерапии (способ лечения заболеваний минеральными водами, которые применяются внутрь или наружно). На ранних порах лечение проводилось минеральными водами и грязевыми субстанциями, доставляемыми на подводах из селения Петропавловского (с декабря 1925 года получило название Приморское), находящегося в 7 км от Нового Афона. После открытия в апреле 1928 года Ново-Афонского сернистого сильнощелочного источника на южном склоне Иверской горы данный вид минеральной воды тоже стал использоваться для лечения партийно-государственной элиты на Даче № 2 ХозО УД ЦИК ССР Абхазии. В сентябре 1940 года по распоряжению Наркомзема и Наркомздрава СССР было принято решение о создании каптажа (комплекс сооружений, инженерно-технических и иных мероприятий по выводу подземных вод на поверхность и обеспечению их дальнейшей обработки) в селе Приморском, для вывода минерального источника на поверхность и его дальнейшего промышленного использования в медицинских целях в бальнеолечебницах. С этого момента данный источник в селе Приморском стал основным для использования в лечебно-оздоровительном корпусе Дома отдыха СНК Абхазской АССР (ранее Дача № 2 и Дом отдыха ЦИК ССР Абхазии). Минеральная вода из упомянутого каптажа показана при заболеваниях ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой систем, кожных заболеваниях и болезнях опорно-двигательного аппарата, заболеваниях мочеполовой системы. Кроме сероводородных ванн можно принять процедуру лечебной грязи, показанной для лечения радикулитов, остеохондроза, ревматических, кожных, грибковых и других заболеваний.

С начала декабря 1924 года ответственным за функционирование бальнеолечебницы при Даче № 2 ХозО УД ЦИК ССР Абхазии, по решению Совнаркома республики, назначили главного врача 2-й городской больницы Сухума и заместителя председателя Абхазского общества Красного Креста (почетным председателем являлся Н.А. Лакоба) терапевта-курортолога Александра Лукича Григолию (04.12.1879—25.12.1976). А.Л. Григолия слыл доверенным лицом и личным врачом Н.А. Лакобы, так как предсовнаркома ССР Абхазии страдал постоянными приступами стенокардии. Терапевта А.Л. Григолию смело можно назвать лечащим врачом партийно-государственной элиты ССР Абхазии / Абхазской АССР 20—30-х годов. Кто же он был, этот человек?! А.Л. Григолия родился 4 декабря 1879 года в селе Сачилао Сухумского округа Кутаисской губернии. После окончания в 1903 году Полтавской гимназии поступает на медицинский факультет Томского университета, который заканчивает в 1910 году. В дальнейшем А.Л. Григолия год проработал в клинике Томского 4-го Ольгинского акушеро-гинекологического института. А в 1911 году для продолжения карьеры врача возвращается к родным пенатам, в Сухумский округ, где занимается частной практикой. В 1914 году А.Л. Григолия избирается членом Сухумской городской думы, где по его инициативе в городе строится 2-я больница, главврачом которой он проработает до июля 1928 года. Можно сказать, что, став главврачом 2-й горбольницы г. Сухума, А.Л. Григолия познакомился в результате своей работы со всеми своими будущими высокопоставленными пациентами, например с Н.А. Лакобой, С.А. Картозией, С.Я. Чанбой и А.С. Агрбой, которые способствовали росту его карьеры при новой власти. С декабря 1924 года заведующий Лечебным сектором НКЗ ССР Абхазии И.Г. Семерджиев и главврач 2-й горбольницы Сухума А.Л. Григолия стали отвечать перед Президиумом ЦИК ССР Абхазии за здоровье партийно-государственного аппарата республики. В июле 1928 года терапевта-курортолога А.Л. Григолию, за заслуги в деле успешного обеспечения ответсотрудников ЦИК ССР Абхазии комплексом лечебно-оздоровительных мероприятий, назначили заместителем начальника Главного курортного управления НКЗ ССР Абхазии. А.Л. Григолия, как это ни странно, имея богатую дореволюционную биографию и личное знакомство с Н.А. Лакобой и многими другими руководителями Абхазской АССР, расстрелянными в период 1937–1939 годов, сам избежал репрессий и даже пошел вверх по карьерной лестнице. В 1940 году А.Л. Григолия опубликовал чрезвычайно интересную научно-популярную книгу «Бальнеологические ресурсы Абхазии», где ни словом не обмолвился о своей работе в Доме отдыха ЦИК ССР Абхазии/Абхазской АССР в селе Псырцха, но зато доступно описал все минеральные источники этой республики (Григолия А.Л. Бальнеологические ресурсы Абхазии. Харьков: Научно-исследовательский институт курортологии Главкурупра Наркомздрава Абхазской АССР, 1940). В мае 1949 года до конца своей жизни А.Л. Григолия возглавлял Абхазский филиал Института курортологии и физиотерапии Минздрава ГССР, созданного на базе Института курортологии Абхазской АССР. Умер А.Л. Григолия в Сухуми 25 декабря 1976 года. Добавлю, что А.Л. Григолия написал весьма компактную и интересную брошюру под названием «Курорты Абхазии. Псырцха (Новый Афон)», изданную в 1934 году под эгидой Главного курортного управления НКЗ Абхазской АССР. В других главах я буду некоторые отрывки из этого труда кратко цитировать.

Возможно, читатель может подумать, что Дача № 2 ХозО Управления делами ЦИК ССР Абхазии была совершенно секретным объектом, про который нельзя было упоминать в печати и, понятное дело, снимать на фото и кинопленку? Отнюдь! Вот, например, что пишет в своих очерках культовая персона дореволюционной поры, составитель путеводителей по Черноморскому побережью Кавказа, Крыму и Кавказским Минеральным Водам Григорий Георгиевич Москвич, в своем издании за 1925 год «Практический путеводитель по Кавказу», раздел «Черноморское побережье Кавказа», глава «Псырцха»:

«…Нигде, на всей обширнейшей территории СССР – от «Финских хладных скал до пламенной Колхиды», нет угодья лучше, подобному Псырцхинскому хозяйству, у которого имеется всего, и даже больше чем много, но которому недостает только одного – хотя бы слабой тени великого крестьянина Иерона (скончался в 1912 году), для того, чтобы превратить этот благодатнейший райский уголок в «ремонтную мастерскую» всесоюзного масштаба, в Дом отдыха для рабочих и крестьян – строителей новой русской жизни, новой России.

В Псырцхе находятся Дома отдыха: на 8 кроватей для ответработников Абхазии и человек на 30 Ленинградского Института Восточных языков…»

(Москвич Г.Г. Практический путеводитель по Кавказу. М.: Контрагенство печати, 1925).

Как мы видим из последней строчки, «…Дом отдыха на 8 кроватей для ответработников Абхазии» на самом деле является Дачей № 2 УД ХозО ЦИК ССР Абхазии, а чуть позднее, через 2 года, этот объект действительно станет Домом отдыха ЦИК ССР Абхазии, где станет лечиться и проводить свой законный отпуск партийно-государственная элита СССР. Именно на 8 человек с семьями (прошу обратить на это внимание!) был рассчитан первый номенклатурный объект в Новом Афоне. Сейчас можно с уверенностью сказать, что на самом раннем этапе своего существования Дача № 2 УД ЦИК ССР Абхазии состояла из трех объектов, а именно:

Главный дом (бывший особняк отца Тиверия);

здание пищеблока (бывшее здание трапезной и домовой церкви о. Тиверия);

смотровая площадка «Ласточкиного гнезда» (бывшее владение монастыря – смотровая площадка «Ласточкиного гнезда» с часовней).

На основе почтовых открыток и сохранившихся дореволюционных фото можно составить примерный облик бывшего дома о. Тиверия. Фактически, кроме основного дома, или Главного, обращенного своим входом на Ново-Афонский монастырь (кстати, главный вход госдачи № 8 тоже выполнен по той же схеме), в его правом крыле располагалось еще одно здание, включающее в себя трапезную и домовую церковь. Сейчас здание трапезной не сохранилось, а на части его фундамента в 1948 году был построен Гостевой дом госдачи № 8 ГУО МГБ СССР. Главный дом о. Тиверия, судя по воспоминаниям современников, почтовым открыткам и фотографиям С.М. Прокудина-Горского, построили в 1906–1908 годах из кирпича монастырского кирпичного завода. Дом имел массивный цоколь и подвальные помещения, которые в дальнейшем, при обустройстве здания, удачно использовали для размещения в них кинозала и бильярдной для развлечения членов Политбюро ЦК ВКП(б). В дальнейшем в обширном цокольном помещении Главного дома госдачи № 8 ГУО МГБ СССР тоже разместили бильярдную и кинозал на 10–12 человек. Автор этих строк 4–5 раз спускался в кинозал бывшей госдачи № 8, и меня всегда поражали большие окна, выходящие на южную сторону, и высокие потолки помещения (около 2,8 м). При написании статьи я воспользовался консультацией архитектора-проектировщика, который, просмотрев все предоставленные изображения объекта, дал мне примерные размеры главного дома отца Тиверия. Итак, высота одноэтажного здания с двускатной крышей 6,8–7,0 м, ширина 10,0— 11,0 м, длина 14–16 м. Дом о. Тиверия имел две печи, скорее всего, так называемые голландки. Голландская печь представляет собой дровяно-угольный отопительный прибор прямоугольной или цилиндрической формы, как правило, подовый, канальный многооборотный медленного горения, с вертикальными дымооборотами и боковым выходом в дымоход, облицованный изразцами или обитый жестью. В здании находилось 4 комнаты (спальни), так называемая зала для приема гостей, а также большое помещение библиотеки с книгами по агротехнике и ботанике. Где сейчас находятся книги из бывшей библиотеки о. Тиверия – неизвестно.

Возникает вопрос, а сохранились ли фотографии Дачи № 2 и в дальнейшем Дома отдыха ЦИК ССР Абхазии/Абхазской АССР? Конечно! Но только не Главного дома, где отдыхали номенклатурные чины, то есть бывшего особняка о. Тиверия, а всего лишь корпуса бальнеолечебницы. По этой причине я встречал от краеведов Абхазии мнение, что двухэтажное здание бальнеолечебницы и есть тот самый Дом отдыха ЦИК ССР Абхазии в Новом Афоне. Однако бальнеолечебница не являлась местом для обитания и отдыха партийно-государственной элиты, так как на втором этаже данного здания жил медицинский персонал и находились кабинеты терапевта, а также рентгенкабинет. Примечательно, что изображения закрытого номенклатурного объекта в Новом Афоне (05.08.1925, на основании постановления ЦИК ССР Абхазии п. Новый Афон сменил название на Псырцха, а 20.08.1948 данная местность получила грузинское название Ахали-Афони, в дальнейшем, с 1967 года русское – Новый Афон), а именно бальнеолечебницы массово печатались издательством «ИЗОГИЗ». Издательство «ИЗОГИЗ» входило в состав объединения государственных книжно-журнальных издательств СССР (ОГИЗ), созданного в июле 1930 года при Наркомпросе РСФСР на основании постановления ЦК ВКП(б) «О работе Госиздата РСФСР и объединении издательского дела» с целями координации издательской деятельности в стране и устранения дублирования в выпуске печатной продукции. Ниже по тексту читатель сможет увидеть почтовую открытку ИЗОГИЗ за 1934 год, на которой изображено здание бальнеолечебницы Дома отдыха ЦИК Абхазской АССР, сохранившееся до настоящего времени только в виде остова. Автор этих строк неоднократно исследовал развалины здания бывшей бальнеолечебницы Дома отдыха ЦИК ССР Абхазии в Новом Афоне, но, так как вандалы утащили из него все, что представляло ценность, ничего интересного я там и не обнаружил.