Анатолий Эммануилович Головков

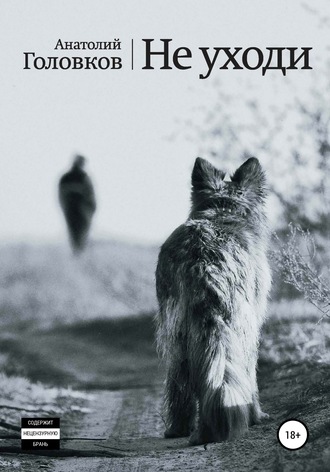

Не уходи

ПИРОЖКИ

Мой сосед по Беговой, Герман Д., философ, устав от Гегеля и тупых студентов, пропил заначку, заложил в ломбард ковер и теперь просил у жены.

Дело шло на кухне.

Она, толстушка, лет на 20 моложе, из бывших его студенток, лепила пирожки. С мужем на вы.

Дашь трешку, получка в среду?

Идите нах, профессор!

Не жмись, у тебя точно есть, я даже знаю где.

Из маминых, на стиралку? Ни за что!..

Сукой буду, верну, Нинель!

И век воли не видать, да? Ха-ха-ха!..

Ну, не будь жестокой, Нинель, душа горит!.. А потом мы могли бы… Ну, это…

А я говорю, уберите лапы! И у вас нос в муке!

Дай денег!

Может, на колени встанете?

И встану! А хули тут?

Вы серьезно?

Абсолютно!

Но костюм только из химчистки!

Погоди! Нет! С точки зрения науки, я не прав! Я ведь собрался встать суть не на колени, а на брюки! Чуть не обманул!

Герман ножницами вырезает дыры в брючинах и падает на колени.

Но это же английский твид! Я с вами разведусь, сволочь пузатая!

И БОЛЬШЕ НИКОГО

Есть места, непригодные к жизни, и мало кто станет жить добровольно. Тоже зона, да не тюрьма.

Есть дом, который пообещал предкам не продавать, не ломать и не покидать. И чтобы похоронили рядышком со своими.

Дядя Саша и остался.

Сюда не долетают новости с Большой земли.

Здесь когда-то советская беда стряслась, непомерная.

Зимой у него сдохла старая корова, косить сено уже нету сил…

Телевизор не работает, электричества нету.

По радио он знает, что на Украине война среди своих же братушек, – вот грех-то и горечь, не понять.

Молится в святом углу: церковь давно разграблена.

Чернобыльская зона. Дядь Саше 79. Коту 12.

У них никого нет больше.

Он ловит рыбу в пруду-охладителе, хотя гоняет охрана, кормит себя и кота.

МИШЕЛЬ

Лерыч упал с трапеции, ушел из цирка, вернулся в свой городок.

Там он встретил одну Тамару, напрягся и через год встал с кресла. А она сбежала с армянином.

Такие дела.

Он запил, всем говорил, нахрена ему теперь ноги?

Мать прятала деньги, потом махнула рукой.

Однажды Лерыч увидел в небе кота и подумал, что принял лишнего. Но кот реально парил с балкона девятиэтажки. Его оттуда сбросили на шарике добрые школьники.

Лерыч его спас, назвал Мишелем, в честь Монгольфье, придумавшего аэростат.

Стал дрессировать.

Но коту не нравился перегар, он кусался и убегал. Тогда Лерыч завязал.

Они выступали на рынке, на вокзале и даже у мэра.

Когда Тома вернулась и сказала, что все еще любит Лерыча, Мишель нассал ей в сумку, и она поставила ребром: либо я, либо чертов кот.

Вот так вот…

Кот уступил и ушел.

Тут умерла мама. Потом за Томой приехал законный армянин и повез ее рожать.

Лерыч сдал однушку за бухло.

Когда не давали в долг, показывал афишу, где он на трапеции.

Осенью он лежал в подвале и харкал кровью.

Вдруг появился его кот с кучей родни.

Кошки забрались под одеяло, коты легли в изголовье и в ногах, целебно мурча. Они не покидали его до весны, пока Лерыч не оклемался.

Тогда он усадил Мишеля на плечо и сказал: поплыли-ка отсюда к едрене фене. Ведь не может быть, чтобы повсюду котам и людям жилось в таком говне?

Кот согласился.

Может, тогда во Францию?

А что, в России мало места?

Они сели на пароходик и почухали вниз по Оке.

ВСЕГДА СО МНОЙ

Нохча, Нохча, слово-то какое, как сонная рыба на льду.

Дивно мне, что кто как задумает снимать о русском Севере, писать ли, ставить пьесу, – будто звук выключен. Или есть звук, и даже матерка припустят, а где живая речь?

Дарья на это сказала бы: а чё им! Разве они говорят по-русски? Так, бузяндают!

Руки в морщинах, прямая, повадка гордая, выговор поморский крепкий, и по матери послать тоже умеет, не хуже гребца.

Однако же, как я тоскую по речи ее! Как по живому роднику! Да больно душе, словно бы не в московской электричке сижу, прижав к животу сумку с чужими рукописями, а в Бруклине, и нет мне пути домой, проклятому.

Дарья Трифоновна, расскажите!.. Да, отстань ты, бёздна!.. Привязалси!.. Белой лучше-кы собе налей! А у меня сёдни шти. Не приучен? Кто богатый, в шти барабули (картофель) не ложить, одно мясо, а мы-от барабулю, не гордыя, и делаем на пахтанье (пахта). И то завтра алилюшки напеку. Раньше-то обыдельники пекли, их и щас пекут, на Нохче выблядками зовут. Делали их на кислом молоке. Или на кефире по-нонешнему. Но все лучше, чем в войну, из клевера алябанов наляпают, да на железину…

А вот еще такие пироги с рисом?

От-ты тупой валенок!.. Пироги!.. Башкеты!.. Эт делают очень сдобный башкет, россыкают пластину, кругом загибают, в середину ложат мясо и рис, варят, а потом это коркой закрывают и режут кусочками.

У нее внучка с подругой ночевали, утром автобус, и в путь.

Дарья глядела с остановки: денежку им все, денежку дай, а девки безгодки, молодые ишшо работать, не то што мы с четырнадцати годков. Ох, бёздны! Да што я в шешнадцать и вышла. Зазря тогда не цоловались. Приде жоних невесту цоловить – вот и белила. На белила тебе даё, приговариваё: за поцолуй-от! А девки, куда ж они в метель? Ахти мне с них!..

Держу я говор ее в тайниках души. Как сбережение.

В нем такая огромная сила, такая сердечная мощь и столько любви русской – такой простой, естественной, скромной, как камни на Поморье. Как берега и лес Нохчи.

Чужому не понять.

Это уж, извините, наше.

И всегда с нами.

ЕЩЕ ПОЗОВУТ К ЧАЮ

Онега, тоже лекарство для измордованного ложью человека.

Для очищения его ума, души и сердца.

От тотального московского морока.

От сытых рож за заборами.

От зла.

Прочь от места, где страна качается и уходит из-под ног, – на архангельский лед.

На Онегу, в Каргополь, в Саунино!

Пить травяные чаи с пирогами калитками, слушать плавную речь с кучей слов незнакомых, – но ведь русских же! Поймают тебя за рукав, дурачка площадного, скомороха москвацкого, и не говори тогда никому, что пишешь на русском языке.

Онега подо льдом лишь кажется тихой – но летом норовиста, быстра, удивительна приливами-отливами.

И если когда-нибудь…

Не по московским кабакам, не по Рублевке стану грустить. Но заплачу вот по этому синему снегу, по колокольному звону на сто верст, по поленьям в русской печи, по именам онежских притоков – Кодьма, Кена, Икса, Кожа, Волошка.

А еще по отчим домам, каких все меньше, – с причудливыми верандами, флюгерами-петухами, кустами сирени и кленами возле окон.

Осенью они стоят втихомолку, как старики, текут крыши, сквозит через разбитые стекла, но в долг не просят.

Скажут, нет времени возиться с ними, – а они и есть Время.

Скажут: вот, тоже, нашел старину! Но ведь наличники с корунами, це́почками, фартуками, висячими подзорами, слёзками делали мастеровые деды, на века.

Скажут, легче новый дом поставить, чем с этой развалиной мыкаться. Но отчего в Голландии думают иначе и каждую трещинку берегут, пресвятая Дева?

Да только бы уж ради того, что отец отсюда утопал на фронт, а сам ты поднимался на крыльцо.

То с рекордом, то с фингалом.

То с повесткой, то с невестой.

То крутым в коже и на джипе, то треху стрельнуть.

Уж ради этого сберечь бы, что осталось.

Не хотите слушать, дайте сам послушаю, прислонюсь к косяку, щепочку пожую.

Там еще играет радио, швейная машинка хранит тепло маминых рук.

И как Алису в стране чудес, – всегда зовут на веранду к чаю.

ДОВЕРЧИВЫЙ МИР

Внутри все дрожит после вчерашнего.

Нога болит.

Возлюбленный кот ушел.

Аспирин не растворяется в стакане.

Ну, и к черту печали Мценского уезда! Exit загорается, как на табло в самолете. Нырнуть в кроличью нору любым способом.

Нарисовать кролика, если умеешь, раскрасить акварелью, вышить гладью дубраву, блин.

Разогреть пальцы баррэ и флажолетами на гитаре.

Открыть фоно, нырнуть в блюз.

После второго квадрата вернется кот, потом пройдет нога. Телек сам дойдет до балкона и усвистит в чертово Останкино.

И гляди-ка, друг милый! Небо уже меняет цвет, и пахнет водорослями с побережья, и крепкий кофе заварен.

Доверчивый мир бывает рядом.

КИНО

Пригубишь коньяку и смотришь кино Тарковского прямо с планшета. И Бах там, и душа его странная, и Перголези.

Это у сына.

И стихи отца:

Свиданий наших каждое мгновенье

мы праздновали, как Богоявленье…

Отчего со мной навсегда духота и оторопь зальчика на Ордынке, тополиный пух в носу, опьянение от закрытого показа?

Будто листают Брейгеля.

Сцена до титров с подростком…

В школе я заикался пуще этого отрока, чуть не замолчал, пронесло.

А Витана и Юрасика – нет.

Они нынче вон там, на бережку, портвейн закусывают сырком. Обоим за полтинник, уж внуки пошли, а заикаются ужасно: п-п-по-д-длей еще!

П-подло, п-падла, п-п-подлей.

Одному в детстве отец сунул ладонь в конфорку, чтоб не играл со спичками. Другого заперли в холодильнике с рыбою, крал на мороженое.

Витан обоссался от страха, у него поседела прядь, и стал заикою.

Когда судьба по следу шла за нами,

Как сумасшедший с бритвою в руке.

Премногие годы после этого закрытого показа, когда в сомнениях или пытаются заткнуть рот, вспоминаю логопеда из фильма Андрея: «А теперь – говори!..»

Ну, вот, ладно, говорю, как могу… Да…

Ну, или почти… Получается…

Любые слова, между прочим, – и на «д», и на «п».

Хорошо иногда одному, Господи.

ФЕЯ ТАНЬКА

Если по-честному, мы прогнали Таньку давно – за воровство с елки конфет и золоченых орехов.

Это было последней каплей.

Она подставляла нас, где могла:

поливала крупы керосином;

подкручивала стрелки ходиков;

мочилась на дрова у печки.

Она курила «Беломор», пела похабные частушки без намека на слух, да еще требовала, чтобы подпевали и хлопали всей семьей. А если нет – распускала мамину кофту, сооружала аэроплан из логарифмической линейки и чертежей отца, прыгала по басовым клавишам пианино, будто снова началась война.

Что мы только не делали!

Носили одежду наизнанку.

Журчали проточной водой.

Клали за окно хлеб, звонили в колокольчик, снятый с козы.

Сажали клевер и рябину.

Бесполезно. Она исчезла только в то мгновенье, когда захотела.

Спустя годы фея Танька была замечена сестрой Наташей на статуе Свободы, а потом еще на корме «Ферри» по пути в Статен-Айленд.

Больше она фею не дождалась.

В госпитале Танька кутала ноги отцу, утверждая, что спасла его танк при взятии Смоленска, но отсюда ему не выбраться.

Отец сказал, чтобы катилась прочь, так как ее не бывает, и умер через три дня.

Для феи, даже если она законченная стерва и врунья, не существует времени.

Но все теснее становится позади, в толчее и прохладе.

Рано темнеет.

И нет навигатора, который скрипучим голосом феи подсказал будущее.

Правда, недавно она вдруг снова постучалась в окно.

Танька ничуть не постарела, отлично сохранила фигуру.

От нее исходило свечение, как от рекламы ленинградского эскимо. И никогда прежде мне не встречалось прелестное личико с такой обманчивой внешностью.

Мы с котом обреченно обнялись в ожидании худшего.

Фея могла запросто украсть припасы у нашей белки или лишить гнезда пожилую ворону Марфу.

Но, похоже, все мы уже немного устали.

Даже чтобы бояться.

ПРИМАДОННА

Продают корову.

Егор треплет животинку по загривку

Сам лично раздаивал, молока, упьетесь с Валькой, вот увидишь. И на продажу хватит, и теленку… Не корова, Жека, а фонтан дружбы народов!.. Ну, не знаю, рога от как востры… Косит мудрым глазом. Ото ж! Примадонна, мать ее! Но это, Егорушка, никак не тридцать тыщ!.. А скока же, по-твоему, ёлкин тузик!.. Двадцать пять… Двадцать восемь!.. Егор, нету, двадцать шесть!.. Изабелла, пошли домой на хрен!..

Погоди, я, ну, эта… подоил бы что ли для пробы?.. Эт можно. Если даст полведра – двадцать семь с полтыщей на магазин. Ни тебе, ни мне!.. Му-у-у-у!.. Ух, слушай, а вымя-то, вымя шоколадное! Скока жа у ей там?.. Только не дергай, не колокол, не любит она!.. Поучи еще меня!

Жека кладет руку на холку, шепчет: укроти, батька Николай, корову сию крепостями своими! Садится к ведру: дёрг-дёрг – ззынь, ззынь. Прям, сливки королевы, ёлкин тузик!

Беру.

Вяжи под рогами, поведу уж!.. Му-у-у!.. Видишь, она согласна!.. Голос оперный!.. Продаю корову, а сам чуть не плачу, прикинь!.. Чай, не с женой развод.

Давай, ёлкин тузик, прочтем на передачу денег. Никто не подсматривает? А то напрасно.

Сели, молочка отпили: хлюп-хлюп, буль-буль – эх!.. Нос вытри, урод!.. Вижу!.. Ага, это же мед небесный!..

Значит так… Господи, благослови для дома Жекиного и для жены его, Валюхи, молоко, масло и сыр. Аминь.

СИНЯЯ ЖИЛКА

Сойти с весов? Пожалуйста.

Бабушка, прикусив губу, смотрит то на меня, то на планку с гирями, будто ее на рынке обманули.

Либо весы врут, либо врач.

Записано: перед каникулами ребенок весил тридцать два кило. Теперь двадцать шесть. Это как?

А круги под глазами? А тело в синяках?

Его же не в Освенцим отправляли, а в пионерский лагерь!..

Меня выпроваживают в коридор поликлиники, бабушка остается в кабинете с врачом, шепчутся.

Здесь будто бы тоннель времени: линолеум, параллели плинтусов уводят в бесконечность.

За рядами клубных сидений – окно, и солнце, и ветка каштана, спелые колючие плоды постукивают по стеклу.

Все думают, я болен, поэтому вернулся не розовым и упитанным, как поросенок, а худым и побитым, как пес.

Мне по этому туннелю назад, к той девочке, которая врезалась в память. Никакая фотокарточка не нужна: узенькие плечи, красный галстук, карие распахнутые глаза.

Мне – к тому имени, что еще долго буду повторять днем и ночью: Диночка, Дина.

Впервые я увидел ее, когда она построила наш отряд. С тех пор ходил за ней повсюду.

Пионервожатая может отругать пионера, даже отшлепать по заднице. Но Дина поручает сложить поленницу, принести воды для рукомойника.

Пацаны смеются. Девчонки ревнуют: прикинь, ей ведь целых шестнадцать лет, старуха. И выше на голову.

Чтобы возвыситься, хожу на ходулях, падаю, коленки в ссадинах, руки исцарапаны.

Накачиваю петушиные мышцы, корячусь на турнике, давлю прыщи перед зеркалом, расчесываю волосы на пробор.

Кладу ей под двери ромашки.

У костра пристраиваюсь рядом с Диной, впитывая журчание ее голоса: «Обрадовались буржуины и записали Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство».

Через вырез в сарафане мне видна ее грудь, а на ней родинка и синяя жилка.

Дина, я тебя люблю.

Как хочется оттопырить ситец и дотронуться!

Грудь Дины вздымается вместе с сарафаном, наверное, от волнения перед Гайдаром: «И дали Плохишу целую бочку варенья да целую корзину печенья».

А мне ни шиша.

Я не получаю ничего, хотя аромат ее кожи и волос почти лишает меня рассудка.

Придя к ней с кульком конфет и белым наливом, признаюсь. Думаю, засмеет. Но оказывается, все хуже: у нее жених.

Жизнь моя закончена.

После отбоя, оставив ей записку, иду к реке. Она – следом. Завидев меня по горло в воде, прыгает с кладок.

Мы переплываем реку и уходим вверх по течению, сушим одежду у костерка, нагие, плача, целуясь и дрожа.

Мы никого не боимся.

Даже директора лагеря, отставного полковника Локтева.

Мы одни перед Богом и советской властью.

И нет на свете существ более одиноких.

ТАКИ ЛАДНО

Что касается моей киевской тетки Миры, умнющей и осторожной, как Тортилла, то из ее 90 лет последние пару она как-то обошлись без ТВ и радио.

Тетка говорит, что ей нельзя расстраиваться. Доктора не велят.

Из своей киевской квартирки на Стрелецкой она слышит лишь колокола Софии.

И узнаёт новости от социалки – что помогает по дому.

На Крещатике тихо? Так-таки и ладно. Хуже, что на майские некому сделать гефилте фиш…

Ганночка, ви, что ли, не кушали гефилте фиш? Азохен вэй!.. Так уже сходите за щукой, вот гроши. Шо, мало? Ну, налепим вареников. Большое дело!

ОФЕЛИЯ

Мимо окон в Невеле несут тесаный крест, следом телега с гробом, за нею родня. В хвосте дядья-алкаши, с надеждой на похмелку.

Каркают вороны. Все черное.

А позади девчонка.

Она не идет – она парит, скользит по пыли сандалиями, аки ангел на коньках. Букетик держит перед собой, как проводница флажок.

Люди жмутся к домам и вполголоса: кого понесли-то?.. Корноухова, обходчика… Который печень пропил?.. Не печень, а почки!.. Да хрен ли теперь разница? Глянь, как мелкая убивается! Чья она? Не родня ли обходчику?.. Видать, внучка… Ой, ой!.. Ну, вы даете!.. Эта, что ли? Придурочная с того берега!.. Там ее все Офелией зовут. На похороны ходит, как в кино.

Через пару недель несут буфетчицу – Офелия за гробом.

Потом участкового дядю Мишу, что пьяный утоп.

Он, между прочим, так и не показал мне пистолет, но научил чечетке. А еще – свистеть через камыш по-воробьиному: фьють, фьють.

Она плетется и за дядей Мишей, входит в церковь, и я за нею.

В кромешной духоте, среди лазури и золота, пахнет конфетами.

Офелия, откинув с лица тюль и морща носик, встает на цыпочки, пристраивает букет, отходит к стене и, зажмурившись, подпевает хору тонким голоском, до последних строк канона, до Трисвятого. И даже когда умолкает хор, она еще шевелит губами: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!

Я догоняю ее за церковной оградою: зачем ты ходишь на все похороны подряд, балда? Ты веришь, что они, как на автобусе, едут в гости к богу?

Она не понимает.

Это с нашего берега едут, объясняю ей. А с вашего, бабушка сказала, неизвестно куда!

Показывает язык: дурак.

Сама дура! Пили к своей мамочке!

Не хочу, здесь так красиво поют. Лучше, чем по радио.

Утирает щеку.

Но куда же они уходят, один за другим? Куда, куда, куда?

Их забирает река.

Фьють.

ВРЕМЯ

Время никуда не уходит, это ты сквозь него бредешь.

Здесь не бывает, давай на Маяковке через час или в «Жан-Жаке», не разведут мосты, не опоздаешь на метро.

Зато к себе норовишь поспеть.

Шелест олив различим от прилива, и тогда становится понятнее, что имел в виду Шнитке.

ИЗДАЛЕКА ТЕПЛЕЕ

Учителя моей грешной жизни дрались до первой крови.

Но если что, доставали перья и шли до конца.

Потому что до этого они выживали в оккупации, сбегали из детдома, сидели, служили, ходили в море.

За каким-то чертом меня малолетку занесло в техникум, где они учились. И понеслось.

Салагу они «прописали» в общаге стаканом водки, горбушкой и луком.

Показали первые аккорды.

Валера Огнев, сидя за спиной, накладывал каждый мой палец на определенный лад. Струны врезались в кожу, как ножи, не заснешь ночью.

С гитарой было легче понравиться девочке с третьего курса. Но после исполнения ей песни о геологах, выяснилось, что девочка встречается с ревнивым боксером.

Тогда учителя велели надеть перчатки, и мною занялся Степан.

Он показывал, как вести себя, когда назревает драка. Как нанести удар первым, уходить от удара и смываться, если атас.

Через год Сурен обучил меня выигрывать в карты и домино.

Серега – подкидывать заячий хвост на свинчатке до сотни раз, метать ножички.

Лёнька – добывать еду.

Голодного кота пускали через отдушину на склад, он намертво цеплялся в сосиски, его вытаскивали за верёвку и заставляли делиться добычей.

Или как ловить кур на удочку, угонять мопед, собирать приемник в мыльнице, грамотно спрыгивать с подножки товарняка или ездить зайцем хоть до Владивостока.

Издалека мерещится, что там было теплее, надежнее, искреннее.

Глаза блестели как у котов, водка не разбирала. «Беломор», «Прима», потом болгарские, албанские – да хоть обкурись в своей общаге!

Шевелюру бриолином, волосы на пробор и к девчонке. А обратно через весь город, еще до трамваев.

Счастье вот какое: нацелуешься до тошноты, всё болит, бежишь вприпрыжку, катишься по мартовскому ледку, он трещит, да хлоп на задницу, и ржешь.

Снова не дали? Потом дадут! Еще и упрашивать будут.

Завтра в клубе играем. Придешь? Приду!

Мне четырнадцать.

Я такой салага конопатый со своей ленинградской помповой трубой. А вокруг наши, джаз-бэнд «Огонек»: Валерка, Иштван, Рома, Лешка, Семен, Саня за фоно.

Лабали так, что девушки визжали, будто мы Битлы.

Доверено мне было соло, когда играли «Вишнёвый сад».

Завывала труба.

Гремели барабаны.

А потом эта жизнь испарилась незаметно, будто ее и не бывало вовсе.

Одни фотографии остались.

Однажды в праздник, когда все пошли на митинг, мрачный Валерка засобирался домой. После смерти отца сестренка осталась на руках у больной матери: не до учебы…

Мы еще когда-нибудь встретимся?..

Огнев сказал, что врать не хочет, но писать письма не станет.

Еще он сказал: учись быть один.

СКРИП-СКРИП

Ну, что, пап?

Далеко ли до нашего дома под крышей из дранки? Не очень? Если ночь поездом, а там на попутках по дороге, где грузовику кланяются ели в снегу, – вот и деревня.

Скрип-скрип по дорожке, прислониться лбом к стеклу.

И вот там ты, кудрявый, черноволосый, гвардии капитан, еще не умерший в госпитале Рижской еврейской общины.

И сестра Наташа на качалке.

И красивая мама у зеркала с губной помадою.

И я, рыжий придурок, в твоей фуражке с маминой котиковой муфтой.

Морозно.

А у вас там, в абажурном мире, натоплено – стол с гусем, бокалы, вино, пирог.

И елка с вечными игрушками 1955 года…

Вообще-то, пап, если набросишь шинельку и выйдешь покурить – я тут, вот он, под рябиной, которую ты сажал после войны.

Только не пугайся – старше тебя, уже башка седая.

Как-то вот научился прыгать по кочкам времени. Забираться к тебе на колени, тереться носом о портупею, трогать звездочки на погонах…

Но пока мы вместе, и все еще впереди.