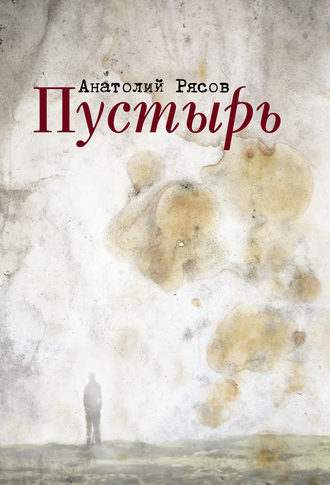

Анатолий Рясов

Пустырь

Провозглашение зачарованной речи

[1]. Безколесица Рясова

Перед нами – третий роман Анатолия Рясова, что само по себе требует двух уточнений. Во-первых, после книг «Три Ада» и «Прелюдия. Homo innatus», перед нами третий из опубликованных романов Анатолия Рясова. Во-вторых, одной из особенностей этого автора является та, что каждый текст у него – первый. Он не разработал в романе «Три Ада» некий жанр «рясовщины», следование которому позволило бы ему дальше писать новые произведения. Рясов – писатель без колеи жанровой и даже стилистической заданности. Если первый роман, «Три Ада», получивший премию «Дебют» (номинация «Крупная проза»), был романом-антипутеводителем, второй – «Прелюдия» – расширенной версией лицедейства сценических проектов Рясова, то теперь перед нами – просто роман. И это-та простота жанровой определённости – в случае с таким автором – самое сложное, поскольку перед нами роман о романе. Точнее – о его невозможности. И не в том смысле, что герой романа будет писать роман и написать его не сможет. Или автор романа будет рассуждать о том, как бы ему написать роман и роман закончится выводом: написать его не удастся.

Но, прежде чем приступить к «Пустырю», следует посмотреть на то, как внимателен был Рясов уже в «Трех Адах». Всем известен жанр утопии, который в ХХ веке слился с жанром антиутопии. Мы не будем сейчас вспоминать об острове Томаса Мора, достаточно лишь определиться, что утопия – это некое несуществующее теперь место, которое могло быть в прошлом (Атлантида) или может быть в будущем (Новый дивный мир). Утопия указывает на отсутствие этого места здесь и сейчас, точнее – на то, как было бы хорошо, если бы оно было именно теперь. Утопия – это зияющая нехватка, отсутствие того, что – появись оно теперь и здесь – всё бы сделало лучшим. Антиутопия тогда – это указание на неуместность некоторых вещей, свершающихся здесь и теперь: хорошо бы, чтобы их не было, но они происходят. Происходят эти неуместные вещи мельком и незаметно, а потому от них можно будет избавиться лишь сделав их заметными, явными. Один из способов довести нечто до явленности – это довести до чрезмерности, как говорится: до абсурда, «перегнуть палку». Так делали «наивные» антиутописты первой половины ХХ века, пока людям не стала симпатична сама эта чрезмерность; и удовольствие это было такого рода, что уже совершенно неважно – что именно чрезмерно: зло или благо.

«Три Ада» не были ни утопией, ни антиутопией. Это был роман не о месте и не о неуместности. Там речь шла о пути, а точнее – о неуместности любого пути. Эта неуместность была представлена в тексте «Трёх Адов» в форме показа, поскольку любой путеводитель указывает направления, по которым следует двигаться, чтобы получить то-то и то-то. Если же перед нами – антипутеводитель, то это, в первую очередь, указание не на те пути, по которым не следует двигаться, а парализующий эффект любого пути. Первый роман Анатолия Рясова был не обличением какого-то пути, по которому шёл главный герой. По-латыни путеводители назывались “vade mecum”, что буквально можно перевести как «иди со мной», т. е. это был справочник или карта, которую брали с собой. И поэтому антивадемекум – это путешествующее с самим путником указание на невозможность любого его пути, или, по меньшей мере, на то, что ни один путь никуда тебя не приведёт всё равно. Свою невозможность пути путник носит с собой. Спросить его – остаётся ли он на месте при этом или нет – дело другое. Сам Рясов, однако, пошёл дальше – к «Прелюдии. Homo innatus», а оттуда – от показывания немоты – к «Пустырю», к сказыванию невозможности произнести слово.

[2]. Сцилла и Харибда предисловий

У жанра предисловия к роману есть одна, обрекающая его на безнадёжность, черта, проявляющаяся в тот самый момент, когда необходимо что-то сказать о романе, в то время как слева маячит Сцилла похожести, а справа – Харибда простого пересказа. Что касается последнего, то роман Анатолия Рясова не пострадает от того, что его кто-то перескажет. Дело ведь не в фабуле, хотя нам в это очень сложно поверить. Нам трудно представить себе античный театр, в котором зрители, рассаживаясь на скамьях перед премьерой, уже точно знали, что именно им покажут; греки чурались новостей. Вопрос был в том: как именно этот вот трагик представит всем известное. Не случайно, такое пренебрежение новостями сохраняется до сих пор в опере, когда мы знаем её содержание до начала исполнения, ознакомившись с либретто. И, хотя мы не будем здесь приводить некое сводное либретто, должны сразу же заметить, что роман Анатолия Рясова – не остросюжетный в том расхожем смысле, в каком мы детективно ждём «а что же дальше будет?». У него иная острота.

Что касается Харибды похожести, то здесь искушение куда более великое. Здесь можно сказать так: чем образованнее будет читатель в отношении эстетических теорий ХХ века и, в частности, теорий театра и теорий текста, тем узнаваемее будет ему реальность «Пустыря». И поэтому следует предупредить в данном случае не о том, кого и что следует искать в этом романе, а о том, к чему его не стоит сводить – чтобы он смог сказать то, что, собственно, он уже и говорит. Здесь не стоит искать Антонена Арто, Мориса Бланшо, Михаила Бахтина, Мартина Хайдеггера, Александра Введенского, Андрея Платонова, Франца Кафку. Их не стоит искать, потому что они здесь есть, но дело не в этом. Рясов достаточно сильный автор, чтобы оставить читателя на детской стадии радости от узнавания в духе: «ой, а я знаю, к кому это отсылает». Стратегия подобного узнавания уходит в дурную бесконечность – «узнать кого-то» подменяется автоматически на «знать кого-то». Хотелось бы предложить читателю иной вариант прочтения, опирающийся на самый близкий, а потому вообще не замечаемый опыт: то, что нам приелось, на что мы не обращаем внимания в силу повсеместной встречи тут и там, что мы настолько «узнаём», что даже не способны усомниться в нашем узнавании как в знании – нам следует понять, что мы этого не знаем. Приевшееся и банальное, тривиальное и не заслуживающее внимания – оно настолько нам опостылело, что нам всегда, изначально и до самого конца хочется «чего-то другого». Чего – мы не знаем, потому как знать мы могли бы только то, с чем имеем дело. Но то, с чем мы имеем дело постоянно, нам знать не хочется, нам верится, что оно уже нам известно. Так вот, следует подвергнуть эту веру весьма тщательному сомнению. Следует расстаться с ней хотя бы на время чтения. Следует понять, что нет «чего-то другого», помимо того, с чем мы имеем дело постоянно и чего мы не хотим до остервенения даже знать – только это-то всегда было, есть и будет. И всё, что предстаёт нам под видом манящего «чего-то другого» – это лишь наше собственное непонимание самих себя в имеющемся.

И поэтому все перечисленные авторы, равно как и множество не перечисленных здесь нужны не для того, чтобы мы «отвлеклись» от своего ближайшего. Напротив: они собрались здесь все только для того, чтобы заняться тем, что только и есть. В данном случае – читателем. И наша задача: подобно хитроумному Улиссу, терзаемому Океаном, понять, что всё это время всегда и везде всё происходящее – было с нами для нас и благодаря нам. И ничего другого и не было. А сирены забвения – не будем вспоминать о Морисе Бланшо – всегда будут петь только о нас со стороны как о манящем «чём-то другом».

[3]. Пустырь в Волглом: Волглое на пустыре

Действие романа происходит в деревне под названием Волглое. Владимир Даль позволяет нам прочитать это прилагательное как напитавшийся влагою, сырой, отсырелый, водянистый. Герои романа, мог бы продолжить Даль, обречены на то, чтобы волгнуть, то есть: набирать влагу, мокроту, сырость. Кажется, что именно таким образом и следовало бы назвать роман, используя подсказываемую словом метафору сырости. Но роман назван иначе, и мы попробуем посмотреть – почему.

Поначалу, по всем меркам, Волглое – омерзительно. Туда не хочется и там бы не оказаться. Но вместо того, чтобы сразу же побежать за непонятным желанием убежать, следует задуматься: неужто мы так не верим в «хорошего человека», что встреча оного в недолжных декорациях может пройти незамеченной? Есть и иная опасность, ведь можно поддаться мазохистскому пафосу и заставлять себя – посредством морального или физического самобичевания – любить всю встречаемую на нашем пути мерзость. Кстати, в «Пустыре», если и являются намёки на подобные настроения, то они совершенно декоративны и не имеют решающего значения. Ведь можно жить в деревне и воспринимать её как свою единственную доступную реальность. Или не воспринимать – приукрашивая для себя или усугубляя до невозможности – всё равно ничего не изменится. И поэтому Волглое следует просто принять, и автор даёт нам возможность принимать всё как должное с самого начала – перед нами герой, который видит такую деревню впервые. Возможно, он видел множество подобных деревень до этого, и поэтому он мог бы не удивляться. Мы не знаем, но он не удивляется. Возможно, он не видел ни одной вообще, и поэтому мог бы удивиться. Но он не удивляется, потому что вообще происходящее в этом романе просто происходит. Удивление наше или же, напротив, его отсутствие мало на что влияют. Люди обречены на простоту, и они могут принять всё что угодно – кроме того, на что они обречены. Но, следует повторить здесь: ничего иного у них никогда и не было. Перед нами – в этом смысле – предельный опыт человеческого бытия.

Самое интересное, что люди, обречённые волгнуть, не могут просто волгнуть – с ними должно что-то произойти и, более того, происходит. И то, что должно с ними произойти и то, что с ними происходит может не совпадать между собой. И это – тоже происшествие. Пожалуй, основное и главное происшествие, которое здесь разворачивается. Попытка схватить это происшествие предметно, разобраться с ним и перейти к следующему – не удаётся. Такая попытка в любом случае обречена на провал и в руках окажется пустота. И в мыслях окажется пустота.

Роман называется не «Деревня», не «Волглое», не «Сырость», не «Мокрота» потому что всё вышеперечисленное – и даже гниение заживо – это обстоятельство, происшествия и случайности, в то время как используя всё это в качестве подручных средств, случается человеческая жизнь – самое значительное, что только и может произойти. И – самое ничтожное, что только и может случиться. Там где люди, там на кону – существеннейшее, понятое как пустое и пустое, предстающее самым главным, ради чего можно даже потерять эту самую жизнь. Попытка вписать жизнь человека в случающиеся с ним обстоятельства – это всё равно, что через декорации объяснять реплики актёров. Но, возразит читатель, так можно же делать! Конечно, так можно делать и так чаще всего и делают. По выстроенным декорациям первых фраз мы уже узнаём детектив перед нами или драма, верх совершенства в такого рода «искусстве» (многажды и всерьёз исследованном Умберто Эко) – это сделать декорации узнаваемыми, а жанр трудноопределимым. Но мы не спрашиваем о том, чего можно и чего нельзя. Мы спрашиваем: разве не ничтожна радость узнавания случающегося с тобой по декорациям, в которых ты обитаешь? Разве это – не пустое?

Роман мог бы быть назван по любому из используемых в качестве синонимичных «пустырю» слов. Перед нами – «Пустошь», «Граница», «Предел», «Путь», «Зима». Особенно – «Болотный котлован» (здесь нельзя не вспомнить – и уже вполне обоснованно – Андрея Платонова). Нет, конечно, Волглое – это не пустырь, пустырь подступает к Волглому с одной из сторон (с другой стороны – река, и она даже с трёх других сторон, обрамляет деревню). Более того, за пустырем – кладбище, мёртвые люди, а в Волглом – живые. Но любители выстраивать структуралистские схемы, могут расслабиться, ведь пустырь – это не часть романа, но он сам и есть.

[4]. Тотальность сна…

Волглое в «Пустыре» – это не некоторое место, которое можно было бы покинуть, отмахнуться от него и забыть. И, хотя это – деревня, но, однако же, не «местечко». Универсум Волглого тотален. Местячковым делается каждый текст, претендующий на глобальный размах – тем самым он определяет себя (желает того или нет) на «всего лишь историю, которая случилась и кончилась». Но в Волглом ничего не случилось, точнее – там ничего не начинало случаться такого, чтобы затем, продолжившись, оно могло закончиться: «угасающее существование не даёт смерти». Перед нами тотальность постоянного скончания, без разворачивания жизни, без начинания такого разворачивания, без надежды на такое начинание. Говоря словами Рясова – это то самое удивительное, что происходит в сновидении, но при этом способно его прервать; это часть сновидения, одна из многих иных, которая пробуждает нас, не позволяя более встретить ничего иного, кроме увиденного. Это – «намёки на жизнь как на сон», которые, оставаясь всего лишь намёками, не получая своего законно причитающегося намекаемого, заполоняют всё. Здесь «реальность застигнута во время сна», но куда ей просыпаться, если сама реальность спит? Реальность застигнута во время сна – это значит, что реальное – это то, что «бодрствует внутри своих снов». Реалии Волглого «не исчезают, даже когда мы закроем глаза». И, казалось бы, что краски сгущены донельзя и так нельзя, это лишь болезненные фантазии автора и много чего ещё – в том же духе нескончаемого идиотского всепозитива. Но за всем этим может скрываться одна простая мудрость, к которой, как и ко всему простому, ведёт самый извилистый и замысловатый, фактически – немыслимый – путь через лес наших заблуждений. Можно выразить её так: «пожить среди людей – приучить глаза к мраку». Всё происходит в сумеречном свете нескончаемого завершения – от первой до последней строки. Это время суток (вечер) и это время года (поздняя осень), когда явь начинает сменяться сном, но никакой преграды между ними ещё не существует. В реалиях Волглого это «ещё» нестерпимо длится. Собственно, только оно и умеет длить себя. Все остальные кончатся ещё прежде, чем будет поставлена последняя точка -

[5]… и неуместность пробуждения

– хотя бы потому, что роман начинается с конца. И в этом нет ничего нового. Но кто сегодня и вообще когда-либо интересовался в литературе новым? Не есть ли требование новаторства, примеряемое нами к современным романам, чужеродный приёмыш, пришедший невесть откуда, чтобы потребовать чего-то своего у чужих ему людей – и сгинуть в никуда? Мы, сидящие в литературной крепости, во флоберовской башне из слоновой кости, какой приём должны мы оказывать хамству проникающих к нам снаружи, с нелитературной наружи, требований выйти и заплатить по давним счетам. В «Пустыре» не случится ничего нового, напротив: там обречено на происхождение то, что и так постоянно, вновь и вновь свершается, независимо от того: видим мы свершающееся или нет. Какой тогда смысл писать о том, что и так будет происходить – напишем мы об этом или нет? Но в том-то и дело: когда мы обратим на свершающееся внимание, оно изменяется. Надо только суметь это сделать: увидеть ближайшее, которое для нас дальше всего. Надо оставить мать свою и отца своего, и братьев своих и сестёр своих – и отправиться в путь к тому, что только и есть: к ближайшему. Ведь чаще всего самое близкое неимоверно отстоит от нас. И здесь уже не до требований новаторства. Я, свершившийся здесь и сейчас – я новый или нет?

И что будет, если я окажусь старым, не новым, тривиальным? Это меня отменит?

Но, всё же, что-то изменилось. Если Шекспир, через предельную чёткость действий и частность сюжетов выводит зрителя и читателя на общезначимые вещи, то Волглое – через бездействие, предельную неопределённость и размытость формирует частный опыт персонажей. Они появляются как подходящие к залитой дождём стеклянной двери люди: отделяясь от фона в силуэты человекоподобия, готовые вот-вот войти внутрь и поприветствовать нас, давно уже ожидающих их. Но эти – не войдут. И будут из своей дождливой туманной расплывчатости маячить вроде бы знакомыми фигурами, никогда не отменяя этого самого «вроде бы»: великий инквизитор Достоевского и маньяк, почти некрофил в священнической одежде; извечный шут на Руси, он же – философ языка, он же – божий человек Игоша; временами гоголевский кузнец, который не оседлает чёрта, но и чёрт его ни черта оседлать не сможет; или мягкая добрая сельская учительница, любящая книги настолько, что даже никогда не решится прочесть их так, как они – может быть некоторые – того требуют; и, в конце концов – опаснейшая сплетница, старуха, в личину которой вплетены все светлейшие упования и языческие страхи односельчан, на деле оказывающейся как есть старой больной и одинокой бабушкой, которая, впрочем, вряд ли становится от этого превращения милее.

Они все будут слегка узнаваемы через муть этих нелюдных, в общем-то, мест: священник свершит акт христианского милосердия – но не потому что священник, и не потому, что добрый человек, напротив – из настроений мизантропического характера. Все они, если бы зашли к нам, были бы нами идентифицированы и мы смогли бы с ними справиться, но – они не войдут. Они кончаются на наших глазах, кончаются безостановочно и без крика. Одна из самых устойчивых метафор романа – царапание изнутри. Вот-вот: они будут расцарапаны изнутри так, что снаружи мы не сможем уже даже указать на них как на известных. Кажется, что изнутри их царапает не избыток, но пустота. И для читателя они будут «все равны в своём отсутствии».

Всё разыграется между двух видов пустоты – пустоты-хлама взрослой жизни, которая уже не может вспомнить себя, и пустоты настоящей, детских ожиданий и наполнений, которые ещё не знают себя вполне. И, как кажется, между этими двумя пустотами должна развернуться жизнь. Нет: между ними – пустырь, а на пустыре – Волглое.

[6]. Вещи

И, всё же, вернёмся к нашему основному тезису: «Пустырь» – роман о невозможности романа. И, если мы определились с этим (что, однако, ещё под большим вопросом), можно завершить наш тезис: «Пустырь» – это, в первую очередь, роман о невозможности речи.

Кажется, что можно было бы остаться на удобной метафоре сна и бодрствования, и того, что между ними, и сам текст нам даёт такую возможность. Однако, метафора сна пусть да послужит невозможности прямой речи. И речи косвенной. Зададимся вопросом: «что остаётся, когда всё исчезает»? У нас будет два варианта ответа. Первый, самый наивный: ничего не остаётся, когда всё исчезло. Уточним: мы говорим не о том, когда всё исчезло, но о том, когда всё исчезает. Ведь исчезающее всё может никогда и не исчезнуть. И при этом – непрестанно исчезать.

Второй вариант ответа: остаётся необходимость обрести косвенный путь для прямого высказывания. Что говорит тот, кто говорит что-то? Что говорит тот, кто ничего не говорит? Может ли быть так, что в ситуации всеобщего исчезновения и тот, и другой говорят одно и то же? Чтобы это увидеть, надо перепонять речь. Надо вычесть из неё ничего не значащие разговоры о том, о сём, все эти ритуальные экивоки: если человек говорит «здравствуй», а собака нюхает встреченную подругу под хвостом, то как раз для объяснения этих двух вещей речь не требуется задействовать. Но есть ли такое в возможности быть высказанным, на что способна только речь – и не для демонстрации своей особости, а для решения о человеческом существе?

Мы привыкли, что человек владеет речью. И даже уже почти привыкли к тому, что речь владеет человеком. И привычка стирает остроту этих положений. А может ли человек не владеть речью? Может ли речь не владеть человеком? Будет ли он при этом человеком? И как такой человек скажется для других?

Другие настолько привыкли не слышать человека, что будут выслушивать даже там, где будет пустота немотствования. Под немотой здесь не подразумевается, конечно же, какой-либо физический недостаток. Скорее, речь идёт о существенном отказе. Если обычно речь показывает человека, то здесь будет немота, которая откажет человека другим.

Но лучше начать с вещей. В Волглом люди непрестанно кончаются, а вещи – вещи-то как раз волгнут. И если здесь когда-то что-то было, то в первую очередь – с вещами. Поскольку они стареют, разваливаются, зияют. И кажется, что когда-то с ними было всё в порядке. Кажется – потому как люди – современники стареющих вещей – не состарились вместе с вещами; вещи старятся, а люди – сдались. Они сдались скончанию, все и сразу (воистину торжество антиобщественного договора), а вещи – те нет, не подписывали никакой декларации, и потому, среди скончания вещи чувствуют себя неуютно, потому что, если люди в один прекрасный момент могут сделать вид отсутствия прежнего порядка, то вещи нет, не могут. Они станут – волей-неволей – вместилищем памяти о прежнем порядке. И будут задавать контраст: хозяйственный прежде кузнец будет жить среди разваливающегося дома; и дом, и кузнец стареют, но кузнец стареет через отказ начинаться, а вещи – через ветшание. И в этом человеческом присутствии постоянного скончания всегда будет присутствовать момент решения не помнить, того решения, которое вещам не подвластно и которое люди, чтобы продлить, вынуждены начинать заново каждый день. Внешне это начинание может выглядеть как инерция и апатия – тем сложнее с ним справиться. И тогда вещи будут вопить о прежнем порядке, при котором они были «в порядке», и их крик будет тем громче, чем решительнее люди «нового беспорядка». Былое в человеческой жизни появляется в тот момент, когда решение не начинать устойчиво устанавливает свой порядок. Вещи будут кричать, но они – вещи, а потому услышать их будет некому. Их лучше не видеть, не обращать на них внимания, ведь они – всего лишь вещи, тем более – наши собственные былые вещи. И мы не заметим, как каждый день, безостановочно и бесповоротно делаем их всё более и более былыми, сами при этом не становясь «новыми».

[7]. Дефицит значимости…

Люди, умеющие делать такие вещи, которые заставляют вещи вокруг нас становиться старыми, утверждают особую незначительность своих собственных слов. Там, где крик вещей заглушает неуместность, которую люди умеют извлекать из вещей лучше всего остального, слова людей становятся невнятным бормотанием. И, что самое удивительное: чем невнятнее речь, тем более судьбоносным становится всякое неверное, бессмысленное или заведомо лживое слово. Возникает специфическая форма дефицита значимости: оказавшись без вещей, отказавшись от своего былого и впав в кажущееся безвременье, люди не отменяют собственную смертность. Но безвременье настолько упрямо маячит на фоне развала всего, имевшего место прежде, что очень хочется создания событий. В таких условиях из любого желания высказаться делается событие, но восприятие его заведомо обречено на неуместность; оно будет услышано, оно будет понято, оно будет принято – но совершенно не так, как это следует из намерений – говорящего, слушающего, свидетелей.

И тогда разворачивается картина косвенной речи, под которой начинающие себя заново в качестве неуместных, но неизменно умирающие, понимают умалчивания, имения в виду, задние мысли. В таких условиях высказаться как хочешь – это сделать заведомо иное, чем хочешь. Например, позаботиться о ком-то – значит нанести вред этому человеку и себе, притом, что ценность заботы декларируется и утверждается на словах – точно так же, как и в те «прежние времена». Но о последних, как мы помним, помнят только вещи. Век вещей в Волглом – короче, чем век людей. Но даже такие, замалчивающие намерения и действующие косвенно, люди, сами могут быть высказыванием…

[8]. Отступление: о романах

Здесь необходимо отвлечься на одно замечание: роман «Пустырь» – это не роман, иллюстрирующий какую-либо идею. Мы все знакомы с такими романами, когда автор последовательно разворачивает некоторую оригинальную мысль или даже банальную идею, используя всё содержимое романа в качестве иллюстрации. Нередко бывало, когда из романа-идеи спустя какое-то время читатели и критики извлекали другие идеи, которым роман не служил иллюстрацией прежде. И тогда такие романы могли даже затесаться среди классических произведений. Такой способ написания романов не хуже и не лучше всех остальных (а их – в этом контексте – не так уж и много). Но «Пустырь» – это не роман-идея. И части его – не идеи, хотя с самого начала и до самого конца читателю будет казаться удобной попытка свести действия героев, события или хотя бы самих героев к каким-либо известным и к «Пустырю» не относящимся идеям. В этом, пожалуй, даже есть некоторая интрига. И это даже необходимо: пытаясь вписать в роман уже известное нам, мы таким образом осваиваем текст романа, но прочитаем мы оттуда отнюдь не вписываемое нами. Можно сказать, что это один из герменевтических приёмов для имения дела с такими вот романами как «Пустырь». При отказе от такой герменевтики, «Пустырь» закроется и станет герметичным. Дело в том, что в «Пустыре» множество идей, но они рождаются лишь в реальности самого «Пустыря». Они могут нам что-то напоминать или на что-то указывать, но освоить их мы можем лишь из этой самой реальности этого вот романа. В том и состоит отличие романа-идеи от романа, порождающего реальность: нельзя сразу дать ответ на вопрос «что автор хочет этим сказать?». И сразу нельзя, и после нельзя. Автор уже сказал всё, что сказал. Если читатель не может без идей и не удовольствуется такой тавтологической констатацией, то пусть поработает сам. То есть – подумает. А мы продолжим:

[9]… и люди

Но даже такие, умалчивающие намерения и действующие косвенно люди, сами могут быть высказыванием – и мы теперь понимаем: люди являются высказыванием не потому, что автор заложил в них некоторую идею. Такое часто случалось в мировой литературе и случается всё чаще и чаще. Каким высказыванием являюсь я, вот этот самый читатель этого предисловия? Мы не привыкли задавать таких вопросов, а если и зададимся, то сразу же станем возмущённо сыпать в пустоту дополнительными вопросами: «для кого я являюсь высказыванием?», «в каком смысле реальный человек, а не герой романа, может являться высказыванием?» и т. д. Мы намеренно не берём теологическую тематику «Пустыря» (это потребовало бы куда больших и специальных изысканий, роман предоставляет для этого благодатную почву), а то могли бы сказать: каждый человек перед лицом Бога может быть высказыванием, словом. И сын Божий, став человеком, был Словом. Только ни в одном словаре мира этого слова не вычитать. И люди в романе – тоже слова. Не идеи автора, а слова, которые говоря о своём, высказывают собой неведомое и несказуемое в их речи. И в любой другой речи. Нагляднее всего это проявится, когда в Волглом вдруг окажется человек, отказавшийся от речи. Ведь он при этом не перестаёт быть высказыванием. Более того: он ещё больше становится таким вот высказыванием. Не порождая словесных значений через увёртки речи, он не перестаёт значить. И как быть с этой его значимостью?

Эту значимость можно попытаться использовать в своих целях: этот человек значит то, что другой человек может за него высказать. И можно даже почти всех в этом убедить, но сам этот другой, использующий бессловесность первого, сам он поверит себе? Нет, сомнение разъест его изнутри и заполонит всё подлинным кузнечиковым кошмаром.

Эту значимость можно попытаться выслушать: и тогда отказавшийся от речи станет тем, кто сам станет слушать всех подряд. Ему будут приписаны все свойства, которые он не отрицает напрямую. И, поскольку он вообще ничего не отрицает напрямую, он становится всем, чем угодно.

В таком же статусе среди людей будет находиться и тот, кто не молчит, но, напротив: мелет языком всё подряд, отказываясь играть в игру имений в виду и умалчивающих уловок. Он тоже может значить всё что угодно, но его сложнее использовать в своих целях. Хотя бы потому, что он может ответить привычным образом. Таковым был Игоша, божий человек.

[10]. Структура смысла

Однако дело не в том, как люди могут задействовать отказавшегося от речи или болтающего всё подряд. Дело в том, что люди, привыкшие гордиться своим даром речи, своей избирательностью в отношении «что сказать такого, чтоб другие не поняли превратно», этим людям приходиться столкнуться с условностью всех этих собственных манипуляций. Мы помним, что именно на постоянно возобновляемом решении не возвращаться к «прежнему порядку» (о котором напоминают беззвучно кричащие волгнущие вещи) основывается дефицит значимости. И он заполняется созданием событий, разворачивание коих представляет единственный смысл существования этих людей. Смыслом может среди них считаться то, что они скажут и что о них подумают из их слов, и независимо от них никакие смыслы права существовать не имеют. Даже сами они, как высказывания – не должны быть услышаны и увидены никем. Имена – преграды для людских смыслов, внутри имён существуют допустимые, ручные смыслы, с которыми можно иметь дело. Люди убеждают себя, будто это – единственно существующие смыслы. И поэтому неименуемое бессмысленно, и поэтому неспособное именовать – не способно наделять смыслом. Но неспособный именовать являет собой смысл безо всякого именования. И это значит: любое именование – условно, всё, что люди считают главным и основным – либо несущественно, либо может развернуться и безо всяких разговоров. Настолько несущественна их людская существенность. Их «язык истёрся и устарел». В таких условиях молчание становится «лучшим языком», а бессмысленность перестаёт быть бессмысленной. И тогда отказавшийся от именования, вовсе не отказывается от смысла, хотя о нём можно думать всякое: либо у него «безъязыкая душа», либо он «бессознательно, необъяснимо, но непоколебимо отказался от речевой деятельности», либо он «читает иероглифы несуществующего языка», либо он «говорит на собственном языке», либо он просто невнятно бормочет, не дотягивая до «нормальных людей», поскольку «русский не может не понимать родную речь». Ведь дело в том, что все эти либо-либо ни к чему не приведут: нам никогда не узнать «правды», хотя бы потому, что она не вмещается ни в один из этих вариантов, такая правда – за пределами именования. Если угодно – она сразу все они и ни один из них.

Люди видят – независимо от того, как они настойчиво заговаривают своими сплетнями и беспокойно забалтывают своими домыслами – что существовать можно и без всего этого их, кажущегося им единственным, смысла. Это – невыносимая правда. От неё можно умереть, настолько всё становится неуютным. Люди хотят измерить эту невыносимость, приручить её: отказ от речи – это больше или меньше приятия её? Сама подобная формулировка вопроса ставит отказавшегося от речи на одну шкалу измерения с применяющими её. Если это больше, то перед нами – тоже своего рода божий человек, святой. Если это меньше – то он просто дурачок, недоразвитый. Но понять насколько бессмысленна подобная попытка сравнения говорящих и отказавшегося, сможет лишь тот, для кого речь – это не заговаривание собственного существования, но единственный путь спасения, кто способен «жить в словах». Его могут звать как угодно, назовём его кузнецом. Он умеет хорошо говорить о том, как он вообще не умеет говорить.