Амитав Гош

Маковое море

© Александр Сафронов, перевод, 2010, 2021

© Андрей Бондаренко, оформление, 2021

© “Фантом Пресс”, издание, 2021

* * *

Наяну, на его пятнадцатилетие

Часть первая

Суша

1

Видение парусника возникло в самый обычный день, но Дити тотчас угадала в нем судьбоносный знак, ибо этакой махины не видала даже во сне – да и откуда, коли живешь в Северном Бихаре, что в четырех сотнях миль от морского побережья? Деревня ее притулилась в глубине субконтинента, и до океана, темной пропасти под названием Калапани, Черная Вода, в которой исчезает святой Ганг, было немыслимо далеко, словно до преисподней.

В тот год маки удивительно долго не сбрасывали лепестки, хотя зима уже иссякала; от самого Бенареса речные берега были укутаны толстыми покрывалами из белых цветов, отчего казалось, будто долгие мили Ганг несет свои воды меж двух ледников. Точно снега Гималаев спустились на равнины, чтобы дождаться прихода Холи[1] с его весенним разноцветьем.

Деревня ютилась на окраине Гхазипура, что милях в пятидесяти к востоку от Бенареса. Как и все крестьяне, Дити беспокоилась из-за припозднившихся маков; в тот день она встала рано и привычно захлопотала по хозяйству: приготовила мужу Хукам Сингху выстиранные дхоти и камизу[2], собрала узелок с обедом – лепешки роти[3] и соленья. Потом на секунду заглянула в молельню; позже она искупается и переоденется и уж тогда совершит надлежащую пуджу[4] с цветами и подношениями, а пока, все еще в ночном сари, на пороге лишь преклонила колени, молитвенно сложив руки.

Вскоре скрип колес возвестил о прибытии запряженной волами повозки, которая доставляла Хукам Сингха на гхазипурскую фабрику. Три мили не бог весть какая даль, однако и они непосильны для раненой ноги бывшего сипая британского полка. Впрочем, увечье костылей не требовало, и до повозки Хукам Сингх добирался сам. Дити шла следом, а затем вручала мужу обеденный узелок и флягу с водой.

Возчик, здоровяк Калуа, даже не пытался помочь седоку и лишь отворачивал лицо: Хукам Сингх из высшей касты раджпутов, ему негоже лицезреть физиономию представителя касты кожемяк, дабы не испоганить себе весь грядущий день. Умостившись на задке, сипай-ветеран сидел лицом к дороге, а узелок держал на коленях, чтобы не дай бог не коснуться кучерского барахла. Так они и ехали на скрипучей повозке до самого Гхазипура – вполне дружески беседовали, но друг на друга не смотрели.

При возчике Дити тоже осмотрительно прятала лицо и сбросила накидку, лишь вернувшись в дом, чтобы разбудить шестилетнюю дочку Кабутри. Свернувшись калачиком на циновке, девочка крепко спала, лицо ее то обиженно хмурилось, то освещалось улыбкой, и Дити удержала свою руку. В дочери она видела свои черты – те же пухлые губы, вздернутый нос и закругленный подбородок, с той лишь разницей, что все это свежее и четкое, тогда как ее собственный облик потускнел и расплылся. После семи лет замужества Дити и сама-то была еще ребенок, но в ее густых черных волосах уже проглядывали сединки. Подпаленное солнцем, лицо ее потемнело, кожа шелушилась, в уголках рта и глаз появились морщины. Однако в заурядной, измученной заботами наружности Дити имелось нечто, выделявшее ее среди прочих, – светло-серые глаза, черта, необычная в здешних краях. Цвет, вернее, бесцветность ее глаз придавала ей вид слепой и одновременно всевидящей. Сей феномен пугал детвору, укрепляя суеверное предубеждение до такой степени, что порой Дити дразнили дайной и чудалией[5], но стоило ей бросить взгляд, как ребятня прыскала врассыпную. Самой Дити слегка льстила собственная способность наводить страх, но все же она была рада, что дочь не унаследовала именно эту черту, и восхищалась ее глазами, черными, как и блестящие волосы. Глядя на спящую девочку, Дити улыбнулась и решила ее не будить; через три-четыре года Кабутри отдадут замуж, она еще успеет наработаться в мужнем доме, так что пусть понежится последние годочки.

Наскоро сжевав лепешку, Дити вышла к утоптанной меже, отделявшей их глинобитное жилище от маковых полей. Она облегченно вздохнула, в лучах восходящего солнца увидев, что кое-где маки наконец-то осыпались. На соседнем поле деверь Чандан Сингх уже орудовал нукхой, ножом с восемью зубцами, – надрезал голые коробочки; если за ночь пойдет сок, следующим утром в поле выйдет вся семья. Нужно точно угадать срок, ибо растение отдает бесценную влагу очень недолго – протянешь день-другой, и от коробочек проку будет не больше, чем от сорняковых бутонов.

Чандан Сингх, тоже заметивший невестку, был из тех, кто не даст человеку пройти спокойно. Обладая выводком в пять душ, сей губошлеп не упускал случая укорить Дити малочисленностью ее потомства.

– Ка бхайл? – заорал он, слизывая с кончика лезвия каплю свежего сока. – Что такое? Опять одна работаешь? Сколько можно? Нужен сын, помощник! Ты же не яловка, в конце-то концов…

Дити уже привыкла не обращать внимания на подколки деверя; отвернувшись, она пошла к своему полю. Набирая горсти нежных лепестков, устилавших междурядья, она ссыпала их в закрепленную на поясе широкую плетеную корзинку. Пару недель назад она бы осторожно пробиралась бочком, дабы не потревожить цветы, но сейчас шла резво, не заботясь о том, что развевающееся сари сбивает с созревших коробочек гроздья лепестков. Потом Дити вернулась к дому и опорожнила наполненную корзинку рядом с жаровней, на которой стряпала почти все блюда. Здесь пятачок утоптанной земли затеняли два громадных дерева манго с проклюнувшимися ростками, которые по весне превратятся в бутоны. В благословенной тени присев на корточки, Дити подбросила охапку хвороста на уголья, еще тлевшие со вчерашнего вечера.

В дверях показалась заспанная Кабутри.

– Что так поздно? – прикрикнула мать, утратив снисходительность. – Где тебя носит? Кам-о-кадж на хой? Неужто дел нет?

Велев дочери смести лепестки в кучу, Дити пошуровала в жаровне и поставила на огонь тяжелую сковородку. Потом высыпала в накалившуюся посудину горсть лепестков и придавила их тряпичным гнетом. Через пару минут спекшиеся лепестки выглядели совсем как лепешка роти. Кстати, их так и называли, хотя предназначение этих маковых роти было совсем иным, нежели пшеничных тезок: их продавали на гхазипурскую опийную фабрику, где они служили прокладками в глиняных горшках – упаковках опия.

Тем временем Кабутри, замесив чуток теста, сваляла пару настоящих роти. Дити быстренько их испекла и загасила огонь; пока лепешки отложили, чтобы позже съесть со вчерашним заветревшимся алу-пост – картошкой в пасте из макового семени. Сейчас мысли вновь обратились к молельне – приближался час полуденной пуджи, пора было искупаться. Умастив оливковым маслом свои и дочкины волосы, Дити накинула другое сари, взяла девочку за руку и через поле повела к реке.

Посадки мака заканчивались у песчаной отмели, плавно сбегавшей к Гангу, нагретый солнцем песок обжигал босые ноги. Внезапно бремя взрослой благопристойности соскользнуло с покатых плеч Дити, и она пустилась вдогонку за дочкой, ускакавшей вперед. У береговой кромки они выкрикнули заклинание Гангу – Джай Ганга майя ки! – и, набрав в грудь воздух, плюхнулись в воду.

Вынырнув, обе расхохотались: в это время года вода сначала кажется жутко холодной, а потом освежающе прохладной. Настоящий летний зной был впереди, но Ганг уже начал мелеть. Повернувшись лицом в сторону Бенареса, Дити приподняла дочку, и та вылила из пригоршни воду – дань святому городу. Вместе с водой из детских ладошек выпорхнул листок. Мать и дочь смотрели, как река уносит его к гхазипурским причалам.

Манго и хлебные деревья перекрывали здание опийной фабрики, однако над кронами просматривались полоскавшийся на ветру британский флаг и шпиль фабричной церкви для надсмотрщиков. У причала виднелась одномачтовая барка под английским флагом Ост-Индской компании. Она пришла из отдаленного филиала с грузом опия, который сейчас разгружала длинная цепочка кули.

– Мама, куда плывет этот кораблик? – задрав голову, спросила Кабутри.

Именно ее вопрос вызвал видение: внезапно перед глазами Дити возник образ громадного корабля с двумя высокими мачтами, на которых надулись огромные ослепительно белые паруса. Нос парусника венчала резная фигура с длинным, как у аиста или цапли, клювом. На баке стоял какой-то человек, он был плохо различим, но Дити твердо знала, что прежде никогда его не видела.

Она понимала, что корабль этот не реальный, в отличие от барки, пришвартованной у причала. Дити никогда не видела моря, ни разу не покидала здешних мест, не знала других языков, кроме родного бходжпури[6], но ни секунды не сомневалась, что парусник где-то существует и направляется к ней. Она испугалась, ибо никогда не видела ничего, даже отдаленно напоминающего это видение, и понятия не имела, что оно предвещает.

Кабутри почувствовала, что происходит нечто странное, и, помешкав, спросила:

– Мама, куда ты смотришь? Что ты увидела?

От дурного предчувствия лицо Дити превратилось в маску страха, голос ее дрогнул.

– Доченька… я видела джахадж… корабль…

– Ты про вон тот говоришь?

– Нет, милая. Такого я никогда не видала. Он похож на огромную птицу с длинным клювом, его паруса точно крылья…

Глянув на реку, Кабутри попросила:

– Нарисуешь мне?

Дити кивнула, и они побрели к берегу. Быстро одевшись, мать с дочерью наполнили кувшин речной водой для молельни. Дома Дити зажгла лампу и лишь тогда повела дочь в темную комнату с закоптелыми стенами, где крепко пахло пальмовым маслом и ладаном. На маленьком алтаре расположились изваяния Шивы и Бхагван Ганеш, обрамленные гравюры Ма Дурги и Шри Кришны. Комната была не только святилищем, но и усыпальницей, в которой хранилось множество семейных реликвий: деревянные сандалии покойного отца, мамины бусы из рудракши[7], смутные отпечатки дедушкиных ступней, сделанные на погребальном костре. Вокруг алтаря висели рисунки, собственноручно выполненные Дити углем на тонких маковых лепестках, – например, портреты двух братьев и сестры, умерших в младенчестве. Немногочисленные живые родственники тоже были представлены, но лишь схематичными набросками на листьях манго – Дити считала дурной приметой излишне реалистично изображать тех, кто еще не покинул этот свет. Оттого портрет любимого старшего брата Кесри Сингха являл собой два штриха, означавших ружье сипая и закрученные кверху усы.

Дити взяла зеленый лист манго и, макнув палец в баночку с ярко-красным синдуром[8], мазками изобразила два похожих на крылья треугольника, взметнувшихся над вытянутым, изогнутым силуэтом, который заканчивался кривым клювом. Рисунок напоминал летящую птицу, но Кабутри тотчас распознала двухмачтовый корабль с поднятыми парусами. Ее изумило, что мать представила судно как живое существо.

– Здесь хочешь повесить? – спросила она.

– Да.

– Зачем? – Девочка не понимала, с какой стати поселять корабль в их семейном святилище.

– Не знаю. – Дити саму озадачила четкость наития. – Просто чувствую – он должен быть здесь… и не только корабль, но и многие его обитатели… им тоже место на стене нашей молельни.

– А кто они такие?

– Не ведаю, – сказала Дити. – Но узнаю, когда их увижу.

* * *

Резная птичья голова под бушпритом “Ибиса” была весьма необычна и убедила бы маловеров, что именно этот корабль узрела Дити, стоя по пояс в водах Ганга. Даже бывалые мореходы признавали: рисунок невероятно точно передает суть предмета, особенно если учесть, что создан он человеком, который в глаза не видел двухмачтовой шхуны и вообще какого-либо глубоководного судна.

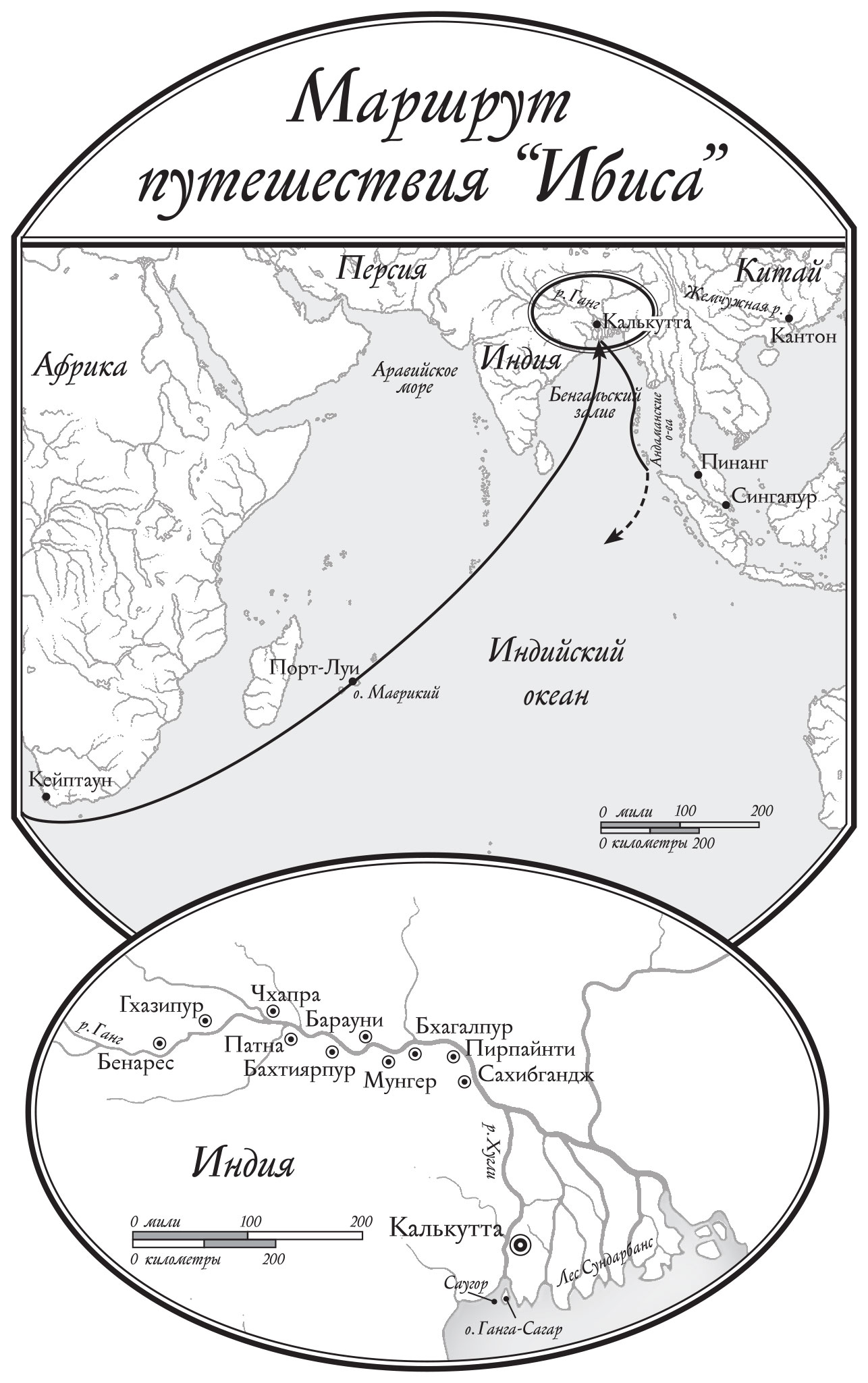

Со временем сонм тех, кто считал “Ибис” своим предтечей, пришел к мнению: видение было даровано Дити самой рекой – дескать, в тот миг, когда парусник соприкоснулся со святыми водами, его образ, точно электрический ток, перенесся вверх по реке. Стало быть, произошло это во вторую неделю марта 1838 года, поскольку именно тогда “Ибис” бросил якорь возле острова Ганга-Сагар, где священная река впадает в Бенгальский залив. Корабль ожидал лоцмана для прохода в Калькутту, и Захарий Рейд впервые увидел Индию, представшую чащей мангровых деревьев и заиленным берегом, который выглядел необитаемым, пока не исторг маленькую флотилию шлюпок и каноэ, желавших сбыть прибывшим мореплавателям фрукты, рыбу и овощи.

Невысокий крепыш, Захарий Рейд обладал кожей цвета старой слоновой кости и черной копной блестящих курчавых волос, которые, ниспадая на лоб, лезли в глаза, такие же темные, но с рыжеватыми крапинами. Когда он был маленьким, люди говорили, что пару таких сверкушек можно запросто сбыть герцогине вместо алмазов (позже горящий взор весьма поспособствует тому, что Захарию найдется местечко в святилище Дити). Из-за смешливости и беспечной легкости иногда его принимали за юнца, но Захарий, не мешкая, исправлял ошибку: сын мэрилендской освобожденной рабыни, он весьма гордился тем, что знает свой точный возраст и дату рождения. Мне двадцать, не больше и не меньше, говорил он заблуждавшимся.

Каждый раз перед сном Захарий воздавал хвалу пяти благоприятным событиям, случившимся за день, – обычай был привит матерью как противовес его подчас излишне острому языку. После отплытия из Америки в ежедневном перечне восхвалений чаще всего фигурировал “Ибис”. И дело не в том, что корабль выглядел лощеным ухарем; совсем наоборот, старомодная шхуна – короткие шканцы, задранный полубак, центральная рубка, служившая камбузом, а также кубриком боцманов и стюардов, – ничуть не походила на стройные клиперы, какими славились верфи Балтимора. Благодаря несуразной палубе и широким бимсам ее частенько принимали за барк, переделанный в шхуну; Захарий не знал, так ли это, но сам считал корабль не чем иным, как парусной шхуной. На его взгляд, “Ибис”, такелаж которого в яхтовой манере шел вдоль корпуса, был невероятно изящен. Неудивительно, что с поднятыми парусами, главным и носовым, корабль напоминал летящую белокрылую птицу; по сравнению с ним все другие суда с их нагроможденьем прямоугольной парусины выглядели увальнями.

Однако Захарий прекрасно знал, что “Ибис” строился как “обезьянник” для перевозки из Африки рабов. Оттого-то парусник и сменил хозяина: после отмены работорговли побережье Западной Африки патрулировали британские и американские фрегаты, а “Ибис” был недостаточно резв, чтобы уверенно от них оторваться. Шхуна разделила судьбу многих невольничьих судов, новый владелец удумал приспособить ее к иной торговле – экспорту опия. Теперь корабль принадлежал судоходной компании и торговому дому “Братья Бернэм” – фирме, имевшей большие интересы в Индии и Китае.

Не тратя времени, представители нового владельца затребовали парусник в Калькутту, где располагалась основная резиденция главы компании Бенджамина Брайтуэлла Бернэма; по прибытии шхуну ждала переделка, для чего и был нанят Захарий. Он восемь лет оттрубил на балтиморских верфях Гарднера и вполне годился для надзора за оснасткой старого невольничьего корабля, но в морском деле разбирался не больше любого сухопутного плотника и в океан вышел впервые. Однако парень горел желанием постичь моряцкое ремесло, когда ступил на борт, имея лишь холщовую котомку со сменой белья и дудочкой – давнишним подарком отца. “Ибис” обеспечил его скорой, но безжалостной школой, ибо с самого начала вояжа вахтенный журнал стал перечнем напастей. Мистеру Бернэму так не терпелось заполучить свою новую шхуну, что она вышла из Балтимора с неукомплектованной командой, имея на борту девятнадцать человек, среди которых девять, включая Захария, значились как “черный”. Несмотря на неполный штат, провиант был скуден и дурен, что вело к стычкам между стюардами и матросами, начальниками и подчиненными. Потом грянули штормы и шхуна дала течь; именно Захарий обнаружил, что трюм, где раньше перевозился человеческий груз, изрешечен смотровыми и воздушными дырками, которые проделали поколения африканских невольников. Чтобы окупить расходы путешествия, “Ибис” вез груз хлопка, но теперь насквозь промокшие тюки отправили за борт.

После берегов Патагонии скверная погода заставила изменить курс, согласно которому “Ибис” должен был войти в Тихий океан и далее обогнуть мыс Ява. Теперь паруса развернули к мысу Доброй Надежды, но погода вновь не благоприятствовала, и на целые две недели шхуна угодила в полный штиль. Полуголодную команду, питавшуюся червивыми сухарями и тухлым мясом, сразила дизентерия; еще до того как задул ветер, трое умерли, а двух черных за отказ от кормежки заковали в кандалы. Из-за нехватки людей Захарию пришлось отложить плотницкий инструмент и стать заправским марсовым, чтобы, карабкаясь по вантам, убирать топсель.

Потом второй помощник, жуткая сволочь, которого ненавидели все чернокожие матросы, свалился за борт и утонул; все на корабле понимали – это не случайность, однако напряжение в команде достигло такого предела, что капитан, бостонский ирландец-острослов, дело замял. На распродаже вещей покойного Захарий был единственным матросом, сделавшим предложение о покупке, после которого вступил во владение секстантом и рундуком с одеждой.

Поскольку Захарий не принадлежал ни квартердеку, ни баку[9], то вскоре стал связующим звеном между этими частями корабля и принял на себя обязанности второго помощника. Он уже не был салагой, как в начале пути, однако своей новой должности не соответствовал, и его слабые усилия не смогли улучшить моральный климат. В первую же ночь после захода шхуны в Кейптаун команда растворилась в городской сутолоке, пустив слух о плавучем аде с нищенским жалованьем. Репутация “Ибиса” так пострадала, что ни один американец или европеец, даже последний забулдыга и пьяница, не поддался на уговоры о службе, и только ласкары согласились ступить на палубу шхуны.

Вот так Захарий познакомился с этими моряками. Он полагал ласкаров нацией или племенем вроде чероки и сиу, но оказалось, что все они из разных мест и роднит их лишь Индийский океан; среди них были китайцы, восточные африканцы, арабы, малайцы, индусы и бенгальцы, тамилы и араканцы. Они приходили группами по десять-пятнадцать человек, от имени которых говорил вожак. Разбить эти группы было невозможно – бери всех либо никого; стоили они дешево, но имели собственное представление о том, сколько и какими силами трудиться, – выходило, что на работу, с которой справился бы один нормальный матрос, надо брать трех-четырех ласкаров. Капитан обозвал их невиданной сворой черномазых лодырей, а Захарий счел до крайности нелепыми. Взять хотя бы одежду: их ноги никогда не знали обуви, а наряд многих состоял лишь из батистовой тряпки, обмотанной вокруг чресл. Некоторые щеголяли в подштанниках, затянутых шнурком, другие облачались в саронги, которые, точно нижние юбки, полоскались на костлявых ногах, отчего временами палуба напоминала гостиную борделя. Как может взобраться на мачту босой человек, запеленатый в тряпку, словно новорожденный младенец? Пусть ласкары были ловки, как обычные матросы, но когда они, точно обезьяны, карабкались по вантам, Захарий смущенно отводил глаза, дабы не увидеть того, что скрывалось под их развевающимися на ветру саронгами.

После долгих колебаний шкипер решил нанять ласкарскую бригаду под водительством некоего боцмана Али. Устрашающей внешности этого персонажа позавидовал бы сам Чингисхан: скуластое вытянутое лицо, беспокойно шныряющие темные глазки. Две жиденькие прядки вислых усов обрамляли рот, который находился в беспрестанном движении; казалось, губы, вымазанные чем-то ярко-красным, бесконечно смакуют угощение из взрезанных жил кобылы – ну прям тебе кровожадный степной варвар. Заверение, что жвачка во рту боцмана растительного происхождения, не особо убедило – однажды Захарий видел, как тот харкнул через леер кроваво-красной слюной и вода за бортом тотчас вскипела от акульих плавников. Что же это за безобидная жвачка, если акулы перепутали ее с кровью?

Перспектива путешествия в Индию с такой командой настолько не вдохновляла, что первый помощник тоже исчез; торопясь покинуть корабль, он бросил целый мешок одежды. Узнав о его бегстве, шкипер пробурчал:

– Слинял? Ну и молодец. Я бы тоже сделал ноги, если б получил жалованье.

Следующим портом захода был остров Маврикий, где предстояло обменять груз – зерно на партию черного дерева и ценной древесины. Поскольку до отплытия никакого офицера найти не удалось, шкипер назначил Захария первым помощником. Вот так вышло, что благодаря дезертирам и покойникам неопытный новичок сделал головокружительную карьеру, за одно плавание скакнув из плотников в заместители капитана. Теперь он обитал в собственной каюте и сожалел лишь о том, что во время переезда с бака потерялась его любимая дудочка.

Сначала шкипер приказал Захарию питаться отдельно: “За своим столом я не потерплю никакого разноцветья, даже легкой желтизны”. Но потом ему наскучило одиночество и он настоял, чтобы помощник обедал в его капитанской каюте, где их обслуживал целый выводок ласкаров-юнг – резвая компания шкетов.

В плавании Захарию пришлось пройти еще одну школу, уже не столько морскую, сколько общения с новой командой. На смену незатейливым карточным играм пришла пачиси[10], залихватские матросские песни уступили место новым, резким и неблагозвучным мелодиям, и даже запах на корабле, пропитавшемся специями, стал иным. Поскольку Захарий отвечал за корабельные припасы, ему пришлось познакомиться с иным провиантом, ничуть не похожим на привычные сухари и солонину; “пищу” он стал называть рисамом и выговаривал слова вроде дал, масала, ачар[11]. Теперь он говорил малум вместо “помощник”, серанг вместо “боцман”, тиндал вместо “старшина” и сиканни вместо “рулевой”. Он выучил новый корабельный лексикон, который вроде бы походил на английский, но не вполне: “такелаж” звучал как “тикиляш”, “стоп!” – “хоп!”, а утренний клич вахтенного “полный ажур” превратился в “абажур”. Нынче палуба называлась тутук, мачта – дол, приказ – хукум; левый и правый борт Захарий именовал соответственно джамна и дава, а нос и корму – агил и пичил.

Неизменным осталось только разделение команды на две вахты, каждую из которых возглавлял тиндал. Большая часть корабельных хлопот ложилась на их плечи, и первые два дня серанга Али было почти не видно. Когда же на рассвете третьего дня Захарий вышел на палубу, его приветствовал веселый оклик:

– Привета, Зикри-малум! Живот болеть? Думать, чего там намешать?

Поначалу опешив, Захарий быстро сообразил, что общаться с боцманом очень легко, словно эта странная речь развязала его собственный язык.

– Откуда ты родом, серанг Али?

– Моя из Рохингия, Аракан.

– Где ты выучился так говорить?

– Опий корабль, Китай. Янки господин все время так говорить. Как начальник Зикри-малум.

– Я не начальник, – поправил Захарий. – Зачислен корабельным плотником.

– Ничего, – отечески ободрил боцман. – Скоро-скоро Зикри-малум будет настоящий господин. Скажи, женка есть?

– Нет! – рассмеялся Захарий. – А ты женат?

– Мой женка помер, – был ответ. – Ушел в рай небеса. Ничего, серанг Али ловить новый женка…

Через неделю боцман вновь обратился к Захарию:

– Зикри-малум! Капитан-мапитан жопа – пук-пук-пук! Шибко больной! Надо доктор. Кушать не может. Все время ка-ка, пи-пи. Каюта сильно вонять.

Захарий постучал в дверь капитанской каюты, но получил ответ, что все в порядке, мол, легкий понос, не дизентерия, поскольку в дерьме крови и выделений нет.

– Сам вылечусь, – сказал шкипер. – Не впервой брюхо прихватило.

Но вскоре он так ослаб, что уже не мог выходить из каюты, и тогда вахтенный журнал и навигационные карты перешли к Захарию. С журналом было просто, поскольку до двенадцати лет Захарий учился в школе и мог медленно, зато каллиграфически выводить буквы. Другое дело – навигация; азов арифметики, постигнутых на верфях, для дружбы с числами не хватало. Однако с самого отплытия Захарий усердно наблюдал, как шкипер и первый помощник делают полуденные измерения, и порой даже задавал вопросы; ответ зависел от настроения командиров – либо что-нибудь буркнут, либо кулаком в ухо. Теперь, пользуясь часами капитана и секстантом, унаследованным от утопшего помощника, он часами пытался определить местоположение корабля. Все кончилось паникой, ибо его расчеты показали, что шхуна на сотни миль отклонилась от курса. Когда Захарий отдал хукум сменить курс, он вдруг понял, что фактически кораблем управляли совсем другие руки.

– Зикри-малум думать, ласкар-маскар не уметь плыть? – обиделся серанг Али. – Ласкар-маскар давно много паруса ходить, погоди-гляди.

– Мы на триста миль в стороне от курса на Порт-Луи! – кипятился Захарий, но получил резкую отповедь:

– Зачем Зикри-малум шибко кричать, зачем шум и много хукум? Зикри-малум только учись. Он корабль не знать. Не видеть серанг Али хорошо уметь. Три дня – и корабль Пор-Луи, погоди-гляди.

Ровно через три дня, как и было обещано, по правому борту открылись переплетения маврикийских холмов, а затем Порт-Луи, угнездившийся в бухте.

– Ничего себе! – завистливо воскликнул Захарий. – Пропади я пропадом! Нам точно сюда?

– Что я говорить? Серанг Али лучше всех корабль водить.

Позже Захарий узнал, что боцман все время вел корабль по собственному курсу, используя метод, в котором сочетались навигационный расчет (туп ка шумар) и частое обращение к звездам.

Разболевшийся капитан не мог покинуть “Ибис”, и на Захария свалились дела судовладельца, среди которых была доставка письма хозяину плантации, расположенной милях в шести от города. Захарий уже готовился сойти на берег, но его перехватил боцман Али.

– Зикри-малум так ходить Пор-Луи и попасть большой беда, – озабоченно сказал он, оглядывая Захария с ног до головы.

– Почему? Кажись, все в порядке.

– Погоди-гляди. – Али на шаг отступил и вновь окинул Захария критическим взглядом. – Что ты носить?

Захарий был в повседневной одежде: холщовые порты и линялая форменка из грубого оснабрюкского полотна. За недели в море лицо его обросло щетиной, курчавые волосы засалились, пропитавшись смолой и солью. Ничего непристойного, да и дел-то – отнести письмо.

– Ну и что? – пожал плечами Захарий.

– Такой наряд Зикри-малум ходить Пор-Луи и назад не приходить, – сказал Али. – Шибко много злой бандит. Охотник ловить раб. Малум заманить, делать раб, больно бить, пороть. Плохо.

Захарий призадумался и, возвратившись в каюту, внимательнее рассмотрел имущество, доставшееся ему после гибели и бегства двух помощников капитана. Один из них был щеголем, и обилие одежды в его рундуке даже напугало: что с чем надевать? И по какому случаю? Одно дело смотреть, как кто-то в таких нарядах сходит на берег, и совсем другое – напялить их самому.

И снова на помощь пришел боцман Али. Оказалось, среди ласкаров много тех, кто может похвастать иным мастерством, кроме матросского, – например, ламповщик, некогда служивший “гардеробщиком” судовладельца, или стюард, в былые времена подрабатывавший шитьем и починкой одежды, а также подручный матрос, освоивший тупейное искусство и теперь исполнявший обязанности корабельного цирюльника. Под руководством боцмана команда перетряхнула Захарьевы мешки и рундуки, выбрала одежду, примерила, подвернула, ушила и укоротила. Пока стюард-портной и его юнги трудились над швами и отворотами, подручный-брадобрей отвел Захария к шпигату, где с помощью двух юнг подверг небывало тщательной помывке. Захарий все терпел, пока цирюльник не достал флакон с темной пахучей жидкостью, которую вознамерился вылить на его голову.

– Эй! Что это за дрянь?

– Шампунь. – Цирюльник принялся втирать жидкость в волосы. – Славно моет…

Захарий, не слышавший о подобном средстве, нехотя покорился, но потом ничуть не раскаялся – никогда еще его волосы не были такими чистыми и душистыми.

Через пару часов он с трудом узнал себя в зеркале: белая льняная сорочка, летний двубортный сюртук, белый галстук, завязанный изящным узлом. Волосы, подстриженные, расчесанные и стянутые на затылке голубой лентой, прятались под блестящей черной шляпой. Казалось, ничто не упущено, но боцман Али все еще был недоволен:

– Динь-дон есть?

– Что?

– Часы. – Рука боцмана нырнула в воображаемый жилетный карман.

Мысль, что у него могут быть часы, Захария рассмешила.

– Нету, – сказал он.

– Ничего. Зикри-малум чуть-чуть ждать.

Вытурив ласкаров из каюты, боцман и сам пропал на добрых десять минут. Вернувшись, он что-то прятал в складках саронга. Потом затворил дверь и, развязав пояс, протянул Захарию сверкающий серебряный брегет.

– Мать честная! – Разинув рот, Захарий смотрел на часы, улегшиеся в его ладонь, точно поблескивающая устрица; с обеих сторон часы покрывала затейливая филигранная резьба, цепочка была свита из трех серебряных нитей. Он откинул крышку и, уставившись на стрелки, прислушался к тиканью. – Ну и красота!

На внутренней стороне крышки виднелись мелко выгравированные буквы.

– Адам Т. Дэнби, – прочел Захарий. – Кто это? Ты его знал?

Замявшись, боцман покачал головой:

– Нет, купить часы Кейптаун ломбард. Теперь Зикри-малум хозяин.

– Я не могу их принять, серанг Али.

– Ничего. – Физиономия боцмана осветилась улыбкой, что бывало нечасто. – Порядок.

– Спасибо, – сказал растроганный Захарий. – Никто мне такого не дарил. – Глянув на себя в зеркало – часы, шляпа, – он расхохотался: – Ну и ну! Как пить дать за мэра примут!

– Зикри-малум настоящий саиб[12], – кивнул боцман. – Все как надо. Если фермер-мермер хотеть ловить, ори-вопи.

– Вопить? Ты о чем?

– Шибко-шибко вопи: фермер-мермер, я твоя мама драл-передрал! Я настоящий саиб, моя нельзя ловить! Пистоль клади карман. Если твоя ловить, пали прямо его морда.

Встревоженный Захарий с пистолетом в кармане сошел на берег, но с первых же шагов почувствовал, что к нему относятся с непривычным почтением. В конюшне, где он нанял лошадь, хозяин-француз кланялся, величал “милордом” и не знал, чем угодить. Захарий ехал верхом, а следом бежал грум и подсказывал дорогу.

Городишко состоял из двух-трех кварталов, которые вскоре сменились неразберихой лачуг, бараков и хибар, дальше дорога вилась через густые рощицы и высокие непроходимые заросли сахарного тростника. Окружавшие их холмы и утесы имели причудливый вид – казалось, на равнины уселись колоссальные твари, застывшие в попытке вырваться из плена земли. Временами на тростниковых полях встречались люди – надсмотрщики приветствовали всадника поклоном, учтиво касаясь хлыстами шляп, а работники опускали косы и молча провожали его невыразительными взглядами, заставляя вспомнить о пистолете в кармане. Дом плантатора открылся еще издали, когда Захарий проезжал по аллее деревьев, сбросивших светло-желтую кору. Он ожидал увидеть особняк наподобие тех, что встречал в Делавэре и Мэриленде, однако здешний дом не имел величественных колонн и островерхих окон – это было одноэтажное каркасное строение, окаймленное широкой верандой, где в нижней сорочке и рейтузах с подтяжками сидел хозяин мсье д’Эпиней. Захарий счел его одеяние вполне обычным, но плантатор всполошился и на скверном английском рассыпался в извинениях за свой неприбранный вид – мол, в этот час никак не ожидал визита джентльмена. Оставив гостя на попечение чернокожей служанки, мсье д’Эпиней ушел в дом и вновь появился полчаса спустя, одетый как на парад, после чего угостил обедом из множества блюд, сопровождавшихся превосходными винами.