Полная версия:

Альманах Крещатик № 91 (2021)

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Альманах

Крещатик № 91 (2021)

© Крещатик, 2021 г.

© Издательство «Алетейя», 2021 г.

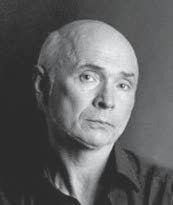

С великолепным юбилеем

28 января исполняется 75 лет со дня рождения Владимира Алейникова, выдающегося русского поэта, прозаика, переводчика, художника, бессменного автора журнала «Крещатик».

В 1965 году, будучи студентом истфака МГУ, Владимир Алейников вместе с Леонидом Губановым основал литературную группу СМОГ, которая стала существенной вехой в развитии советского андеграунда того времени и во многом повлияла на поэтов следующих поколений.

После успешных выступлений СМОГа в Москве и публикаций на Западе Алейников был исключен из университета. Впоследствии был восстановлен, однако его тексты не публиковались в СССР официально, а издавались исключительно в самиздате.

Скитаясь по стране, соглашаясь на первую подвернувшуюся работу, он продолжал активно заниматься творчеством, сочинял детские стихи и переводил поэзию народов СССР. Первая книга стихов Владимира Алейникова вышла в 1987 году.

С тех пор у него вышло бессчетное количество книг стихов и прозы, он награжден множеством наград и отмечен известными литературными премиями. В 2017 году в издательстве «Рипол Классик» вышло восьмитомное собрание его сочинений. С 1991 года поэт постоянно живет в Москве и Коктебеле.

Редакционная коллегия «Крещатика» от всего сердца поздравляет юбиляра.

Многая и благая лета, Владимир Дмитриевич!

Редакция международного литературного журнала «Крещатик»Михаил Синельников /Москва/

С лампой Аладдина

«Сначала медвежонка с обезьяной…»

Сначала медвежонка с обезьяной,Мохнатых, он укладывал в постель.Потом, костыль отставив деревянный,Ложился сам. Всё видится досель.Его игрушки – милая причуда.Был строг и горек величавый стих.Но всё же он людей любил, покудаОстаток детства сохранялся в них.В нём этот сгусток не перемололи.Всё не взрослел. Должно быть, потому,По святости, и смерть во сне, без боли,Завидная, дарована ему.Ну, что ещё? Пред зорким агитпропомСтоял, робея, трогательно прост.А иногда возился с телескопом.Теперь его ищу я среди звезд.Орестея

Бегущему, бредущему пустыней,Вдыхающему жертвенника дымОресту нет спасенья от эринний,И всё язвят, и гонятся за ним.Становятся с годами только строжеИ разрушают временный приют,И охлаждают на любовном ложе,И даже оглянуться не дают.Вот – первый Гамлет и цена поступка.Уже грызут, за горло ухватив!А там сомненья и судьбе уступка,И гордый Шостаковича мотив.Другу

М. Н.

Возможный срок установить стремишься,Симптомы изучаешь, не спеша.Склоняешься над ослабевшей мышцей.Меж тем наружу просится душа.Пока она ещё не отлетела,Декарта хладнокровный ученик,Ты наблюдаешь умиранье тела,С пришедшим шутишь и ведёшь дневник.Ты тем врачам сродни, что прививалиСебе холеру, оспу и чуму.И жизнь – болезнь, излечится едва ли…Я так дивлюсь упрямству твоему!Завидую, естествоиспытатель,Твоей сноровке жесткой и судьбе,И полагаю, давний мой приятель,Ещё продлится опыт на себе.«Но что есть истина? Ответа не даёт…»

Но что есть истина? Ответа не даётИ побродяжка в голубом хитоне,А между тем, беснуется народ,Потеют прокуратора ладони.Вот руки он умыл, и сам душой не здесь,А там, где, осенен зарею золотою,Сияет вечный Рим. И христианство – смесьСемитской жалости с арийской прямотою.Ну, а сейчас визит к Сатанаилу.Он постарел, однако, и емуС Творцом уже бороться не под силуИ холодно на даче одному.Поскольку я ещё чего-то стою,И вся душа не спалена дотла, —Согрет его угрюмой добротою,Забвеньем причиненного мне зла.Ложь

Становится необходима,И, хоть «святой» её зови,Наглеет, не проходит мимо,Царит в душе, живёт в крови.И одиночество – не отдых,Лжёшь и себе, что ни скажи!Лишь иногда, в больших невзгодах,Освобождаешься от лжи.А не уходит, льнёт к порогу,Ждёт, жадно вслушиваясь в тишь,Что вновь покличешь на подмогу,Но ты страдаешь и молчишь.«Ну, вот, из расы низшей…»

Ну, вот, из расы низшей —Хохдойча торжество.Немецкой речи НицшеУчился у него.И снежный Север искрист,И нежен Иордан,И элегантный выкрестВам в наказанье дан.Вдруг ветер от ЛиванаНа рейнский звукорядДохнёт благоуханно,И пальмы шелестят.Как царский гнев смиряли струны,Припоминал, касаясь струн,Былой арфист и пращник юный,Седой пред Господом плясун.И сын был тоже музыкален,Он хорами наполнил храм.Еще из пепла и развалинОни взывали к небесам.Но времени поток немалыйВ каком-то бытии второмКимвалы превратил в цимбалы,Лихим припевом сделал гром.На конкурсах рыдали скрипки,И, бодр и затаенно сир,Заветной арфы отзвук зыбкийВливался в лагерный ревир.Бакунин

Бакунин. Не было с ним сладу.Когда в Саксонии он жил,На дрезденскую баррикадуПоднять Мадонну предложил.И в Богоматерь РафаэляПослав ядро, примкнув штыкиИ в лики ангельские целя,Пошли бы прусские стрелки.Она бы в грохоте обстрелаНа битый мрамор и гранит,На мировой пожар смотрела,Как, может быть, сейчас глядит.«В ночь перед их переселеньем…»

В ночь перед их переселеньемТрудился горцев общий сбор,И в ссылке новым поколеньямПередавалась тайна гор.Вода исчезла, стало сухо.Лишь избранным в пустом краюБлаговоленье злого духаДарило редкую струю.И пришлые в своей печали,Конечно, знали, руки чьиВсе родники замуровали,Под глыбы спрятали ручьи.И эти водяные жилыХозяев ждали много лет,Чтоб ливнем неизбывной силы,Ликуя, выбежать на свет.Переулок

В мираже детских тех прогулокСредь солнцепёков и прохлад,Всё чудилось, что переулокВ заветный выведет Багдад.И в самом деле веял жаромТуземных кузниц город мой,Задорным гомонил базаром,Пестрел узорною кошмой.Урюк в цвету, плевок верблюда,Как выпавший в июле снег,Арыка плеск – всё было чудом,И я не знал, что страшен век.И жизнь прошла, но всё единоТот дивный мир невдалеке,И вечно лампу АладдинаНесу в мальчишеской руке.Сергей Шаталов /Донецк/ Из цикла «Приходи вовсегда»

Караколь

(рассказ моментально взрослеющего мальчика)

Где-то в пятилетием возрасте мне захотелось научиться читать. Я понимал: в школу не возьмут – рано, взрослым – не до меня. Вот и решил: в библиотеке – самое оно. Стоит только переступить ее порог, как буквы и слова тут же прилипнут к тебе и станут тобой. Но как попасть в нее?

Нужно прикормить библиотечную кошку всякими вкусностями и…

Этот пушистый зверь – настоящий пароход! Хвост трубой и с дымом. Всё остальное – бесконечный спасательный жилет от утопления. Не тонет кошка в этой жизни, хоть и плавать не умеет! Но причалит туда, куда нужно. Она и в бессмертии надежнее, чем молодильные яблочки, – старости нет, молодость где-то там, а ты – есть, мудр и бодр одновременно.

Кошки – наш Ноев ковчег! Интересно, они хоть чуточку догадываются об этом или только делают вид? А что им, собственно, от нас достается? Сплошная дезориентация в пространстве и всякие терзания душевные? Человек к этому привык (он так живет), а у кошек из-за нас голова кругом. Люди кошкам противопоказаны. Но кто об этом задумывается серьезно? Да и я никогда ни о чем подобном… Кошка – мой ключ к знаниям! Это я понял сразу. Вот и кормил всем, что на столе: в завтрак, обед, ужин. Бабушка за мной глаз да глаз… Я, конечно, объяснил ей, что готовлюсь лететь на другие планеты и поэтому должен питаться только на свежем воздухе. Одним словом, на правах кисулиного друга я и попал в библиотеку.

Уже внутри книжного развала с кошачьей породой пришлось расстаться. Постоянные мурлыкания вокруг моей «персоны» делали меня уязвимым для всеобщего внимания. Да и подобными звуками она распугивала примагничивающиеся ко мне буквы. Так что гуд бай, зверь!

Теперь главное – внимание ко всему, что не здесь. Внимание – это точка, из которой прорастет самое-самое и сбудется, прорастет и станется, прорастет… и пойдешь ты миром всегда и всюду. Один лес за спиной неведомый.

Лес опасный, глухой, не достучаться, особенно если деревья без твоего присмотра растут. А ты тут как тут и ничегошеньки не знаешь, и знать не можешь. С первой до последней страницы срубленные деревья и зверье без жилья. Ходят нечитанные, порыкивают на собственную тень, ждут моего понимания. Все поместились, и всем места нет – слоняются в какой-то непроходимости.

Помню, как-то в конце декабря соседи переругались из-за новогодней нарядности. Елки из домов стали выносить прямо с игрушками и прямо в костер. Не нужна им полночь под бой курантов! Один испуг… Горит хвоя (запах – сумасшедший, как в праздник, который никак не наступит!). Запах впереди тебя не оглядывается, сам весь горишь, кровь внутри кипучая. Разливай! Угощай! Если кто приснится не тот (чужак какой-нибудь, негаданный), то ошпарится и навсегда в тебя… Ты же его не выгонишь. Он вроде жертва твоя, хоть и случайная. Нечего по ночам из головы в голову шастать и всякие непредвиденности создавать. Видишь – горю, уши в трубочку. У всех, кто рядом со мной, – хронические ожоги! Хотят выжить. А не получается! Со мной выжить невозможно. Со мной можно только войти в самого себя, чтобы хмель в голову ударил, но не от вина, а от частоты дыхания. Забраться на последний этаж небоскреба, настояться на полнолунии и не сходя с места обрести полную ясность. Она-то чуть крепче, чем наступившее ВСЁ!

Ты не ждешь и не движешься… из леса в лес незнакомец… просит осветить тропу танцем… его нельзя спугнуть, нельзя догнать. Можно стать партнером, влюбить в себя воздух, но главное – тебя… Открой окно… Да что там окно – дом открой! Всё нараспашку! Рядом постою вместо него – и в густоту деревьев… Как его зовут?

Лес не достроен, диковат, подрагивает. Лицо исцарапано, глаза под парусом. Всё вижу на ощупь. Твой танец на ощупь. Его моментальные окаменелости – продолжения леса заблудшего. Любая остановка, любой испуг – встречай меня на повороте, когда лицом к Северу!

Могу какое-то время побыть вместо земной оси, вместо полярного сияния – и снова танец. Внезапные движения размывают тебя. Нет никакой возможности вернуть тело как нечто знакомое, вчерашнее, разное… Танец повсюду! Между взмахами рук лес затерянный. Тот самый…

Заросли не дают соединиться с тобой. Птица-нить сквозь фрагменты тела. На нем украшения. Маленькая девочка протягивает мне заоблачную струну и бусинки: солнышко, луна, звездочки. Все разные по цвету, все веселятся и пляшут. А есть серьезные… Страх какие серьезные… Она нанизывает их по очереди, смотрит на меня нечеловеческими глазами и, когда беззвучно они касаются друг дружки, спрашивает: «Ты слышишь меня?»

Звон заутренний, громкий, торжественный. Слезы от волнения. Не успеваешь вспомнить обиду. Поток. Потоп. И день уже за спиной. Полное неузнавание. Покуда разглядываешь – вечер отовсюду в тебя.

Ночь из глаз, из неточных движений куда-то… Чтение перед тем, как проснуться посреди темноты. Но как! Просто кружишься и читаешь: «Падали яблоки, лилось молоко, потрошилась рыба, женщины в белом соединяли что-то с огнем и водой и двигались к песне прогулочным шагом и с голосом до горизонта, чтобы запомнилось, чтобы забылось ТУТ ЖЕ!»

Это воскрешение чего-то долгого, нежданного… как в мозаике: каждая клетка, каждый цвет тобой наполнены. Оживаешь? Ну-ну… Танец заставляет тебя приподняться над тропой. Однако еще летишь. Хотя со стороны, очень может быть, что лежишь на траве, или в луже, перепутанной с небом.

Что скажешь по этому поводу? Ты оторвалась от земли или это только кажется? Всё твое тело на расстоянии руки проносится надо мной, как лайнер. Но почему-то одно крыло не раскрывается полностью. Не можешь расправить? Голос мешает? Твой голос или…

Вода поднимается. С ней всплывают все, кто умер. Я же говорил – час воскрешения настал! Ты танцуешь с каждым, кто только что обозначился. Ты сейчас делаешь столько новых движений, что в твоих партнерах сплошная жизнь. Я приготовлю им напиток из только что написанного. Оно еще дышит. И не важно, что ты не понимаешь происходящего. Все танцующие открывают глаза в неслыханную пустоту. Там можно жить и бесконечно наблюдать за тобой без зеркал и телескопов. За каждым твоим вдохом и выдохом! За твоей сиюминутной переменой и, наконец, увидеть тебя настоящую, сотворенную из возможностей моих глаз и приподнявшейся на пуантах библиотеки.

Размеры происходящего велики, как на киноэкране, и даже больше. Конечно, больше! Все видимое едва помещается во мне. Я трещу по швам от восторга! Все запятые в твоем послании – откровения, настигшие меня на паузе непонимания происходящего. Да и нужно ли это понимание? Сердце опережает всё в этой ненаписанной книге. Прочесть смогу только я и то завтра. Потому что в вашем фолианте жизнь – сплошные черновики, а у меня ясность твоего предназначения. Такие книги нельзя читать. Они для созерцания. Вот побегу и увидишь взметнувшийся строй букв, как клубок пыли. Вот догоню себя недогоняемого – и в этой точке звезду назову бесстрашным именем твоим… А какое оно?

Абракадабра

Всем моим…

Она не хочет покидать школу даже на каникулы. Она стоит на пороге своего первого класса, из последних сил удерживая закрывающуюся дверь. Ей представляется, что если захлопнется хоть что-то, то она потеряет всякое убежище и утренние тигры застанут ее врасплох. «Они такие страшные, что их нельзя детям показывать. Они смешались с родителями и учителями и ждут сигнала, чтобы действовать!», – как бы для себя проговорила неистовая девочка. За ее стараниями наблюдал брат одноклассницы и, конечно же, решил помочь.

– Дети, прекратите выламывать дверь, – обратилась к ним учительница.

– А зачем она захлопывается, – не унималась маленькая ученица. – Я не намерена видеть за спиной закрытый класс.

– Ерунда какая-то, – и учительница тут же в дверном проеме восстановила статус-кво.

Девочка отвела своего нового друга в сторону и с обидой сказала:

– Думает, что она здесь главная. Как бы не так! Мне и взрослой становиться не надо, чтобы ей втолковать это.

Я не учусь в школе, я в нее хожу. И поэтому мне здесь нравится всё. Мне нравится сидеть за партой и оттуда смотреть на Костю. Он такой хороший, что я о нем хочу рассказывать и рассказывать. Папа ничего в Костях не понимает и не слушает меня. Совсем не слушает, будто я ему про маму говорю. И мама не слушает, потому что ей не нравится это имя. Я бы всех мальчиков называла Костями. Очень редкое имя. Его назвали так еще с самого детства. Вот он и ходит счастливый, а когда я падала, он протянул мне руку. Я кричу ему… кричу, я голос сорвала, а он: «Я тебя не слышу! Не слышу, и всё тут!!!» «Разве тебе не жалко меня?» – спрашиваю его. Но он: «Громче говори, громче!» У меня от громкого говорения глаза умными становятся. Прямо умные-преумные. Родители от этого в ужасе, повели меня в больницу. И там бац (!) – диагноз: «Глаза страдают от избытка лунной пыли». Я-то на Луне бываю только во сне, а здесь целая история болезни приключилась. И теперь в полнолуние всей семьей задергиваем шторами окна. При чем здесь Луна? Если я каждый день боюсь кого-нибудь или что-нибудь потерять.

Волосы боюсь потерять, разрослись они у меня, и никто не знает, что с ними делать. Привели в парикмахерскую, мама с мастерицей спрашивают, какую мне делать стрижку? Молчу, как на допросе. Что они там решили, ничего не слышу. Потому что рыжий кот слизывал меня, как мороженое с зеркала. Все стали его прогонять, я заступилась. Кот разлегся на тумбочке возле зеркала и смотрит мне прямо в глаза. Сколько времени стригли – столько и смотрел. Наверное, ему жалко мои волосы. Он и прощался с каждой волосинкой по отдельности, смотрел и говорил мысленно: «До свиданья!»

Когда стрижка закончилась, я встала. И кот следом. Только он весь тоже стриженый оказался. Вот что значит по-настоящему отражаться.

Еще я боюсь терять людей. Бывает, вцеплюсь в свою подругу или друга и держу, до посинения. Если б ты видел мои руки, они все истощились от перенапряжения! Все в царапинах и в ссадинах. Представляешь, те, кого я держу, сопротивляются! Даже кусают меня, но отгрызть от себя не могут. Я так болею после этого. Но всё равно никого не отпускаю. Не отпускаю и всё! Никакие уговоры взрослых на меня не действуют. Просто не слышу их. Те, в кого я вцепилась, молчат. Они понимают, что если пойдет что-то не так – тут же прибью.

Костя бедненький! Сколько я его держала, столько он и потел. «Это хорошо, когда через тебя столько воды проходит, – утешала я его. – Ты не пьешь совсем, а она… Порой с ног сносит, такой поток». С Луны, что ли? Там всякой жидкости с головой. Почему вода только Костю выбрала?

И всё-таки, кто меня спас? В школе столько спасателей, особенно, когда за это дело берутся мальчишки, так и норовят тебя спасти. Ты всё не спасаешься и не спасаешься, не хочется. Просто лень! А они тут как тут! Дальше-то что?

Вот мне и приходится бегать, много бегать! Я ни минуты не стою на месте. Стоит мне остановиться – сразу падаю. У меня нет сидячего места ни в кино, ни в театре, ни в цирке…

Как-то при входе в шапито нам с Костей обменяли входные билеты на маленькие зеркальца. Оказывается, на этих представлениях так положено. Нас сразу встретил иллюзионист. Наверное, наш старый знакомый. Скорее всего, Костин или мой. И повел на самые секретные места. Нет, это не какие-то особые сидения, просто с этой точки можно увидеть, как делается фокус на самом деле. Здесь могут оживить железо и камни, да всё, что угодно… Не всем же положено знать, как это делается. Но вся эта тайна под честное слово дается, так что мы никому ни-ни… Это не какое-нибудь пацанячее волшебство, а фокус!

Только мы сели в свои кресла, а на арене уже слон. И не слон вовсе, а слоненок. Такой добренький, с педикюром на лапах и с оранжевым шарфом вокруг головы. Каждая волосинка на нем тоненькая антеннка – поэтому он всё знает и всех любит. Такой красавец – прямо загляденье!

Иллюзионист рукой дает команду, и сверху из-под самого купола опускается большая блестящая коробка, вся тоже в антеннах – этакая снежинка невероятных размеров, и прямо на слона. Он только этого и ждал, хобот и уши прижал к туловищу и даже зажмурился. Едва коробка накрыла животное, клоуны тут же под его лапами протащили дверцу и захлопнули на замочки. Видимо, слон, как на скакалке, подпрыгивал. Смешно, наверное, на это смотреть, но всё происходило внутри блестящей штукенции.

И вот, когда на арене всё замерло в ожидании, иллюзионист взглядом приказывает: «Поднять такой гостинец в самое небо!» Но уже под куполом грянул выстрел, и коробка разлетелась на кусочки, – и нет там НИКОГО! Хоть бы шарфик зацепился за какой-нибудь обломок.

«У вас на арене люков полно всяких, туда слона и опустили!» – кричит из зала Фома Неверующий. Иллюзионист приглашает проверить. Смельчак быстренько опускается и, оценив, сколько всего нужно осмотреть, зовет помощников. Людей набежало – не протолкнуться! Весь ковер перевернули, опилки раскидали, и всё без толку. «Нашел! Нашел! Нашел!» – закричал ребенок, держа на вытянутой руке маленького пластмассового слоника.

Иллюзионист взглядом рассадил всех по своим местам и предложил посмотреться в то самое зеркальце, которое обменяли при входе в цирк.

И каждый, кто заглянул, увидел вместо себя того пропавшего слона под куполом цирка. Там он живой и невредимый. Даже улыбается. Мы-то с Костей знаем, как всё было на самом деле. Но мы обещали – никому ни слова, потому что это полная АБРАКАДАБРА!

Бессмертный

7-му «Ж» посвящается

Когда одноклассники, обжигая руки, ресницы, волосы, в день моего рождения внесли к праздничному столу СОЛНЦЕ – всё замерло. Где-то слышалось, как растет трава, как с юга посреди осени возвращаются птицы, разлетаются облака, оставляя вместо себя нечто неназываемое.

Сто свечей на пироге не задувались ни с первого, ни со второго, ни даже с десятого раза. Коллективное дуновение решительно ничего не меняло. Пирог возгорался с новой силой, отмечая необжигающим пламенем предметы, вещи, людей.

– Гореть совсем не больно, – оправляя примятую огнем одежду, сообщила Рыжуха.

– Фокус, что с него возьмешь, – заключил некто за спиной у ребят и исчез.

Всё невольно перешло в некую игру, и я дружно был назначен «бессмертным». Однако в классе «Бессмертный» уже был. Не по фамилии, конечно, а, скорее, по прозвищу. Юноша, с пафосом жизнеутверждающей смерти, не обижался, так верно дразнилка ложилась на весь его облик.

«Будь благословенна плоть, – заявил он во время подготовки школьного хэллоуина, – ибо только она защищает нас от ужаса костей». Они с приятелем принесли для предстоящей вечеринки реальный труп (оказался возле «скорой» без присмотра). По сценарию нужен был покойник, как в комнате страха, а тут «манекен» в простыне – «очень похож». Поначалу всем именно так и подумалось. Только приятель Бессмертного был не на шутку угрюм и пьян. Но все знали – он не из нашего класса, даже из другой школы. Какой с него спрос? Так что внимания на него никто не обращал – «чужак, он и есть чужак». Порой казалось, что его просто нет.

Но он был. Очень настойчиво был. Всем своим видом говоря: «Я знаю такое, от чего у вас не то что голова кругом пойдет, волосы дыбом встанут».

В класс вошла уборщица и поинтересовалась, как долго мы здесь пробудем? Это зависело от того, сколько времени займет сцена с «манекеном». И кто-то окликнул Бессмертного не по имени, а по прозвищу.

Женщина оторопела. Ее охватила паника. Взглянув Бессмертному в глаза, она расплакалась и, обронив ведро, выбежала из класса.

Никто ничего не понял, только вода окропила пол и, вращаясь, загудело ведро. Всё стало меняться до неузнаваемости: свет, окна, парты. «Остановите же его кто-нибудь!» – непонятно кому закричала Рыжуха. И всё прекратилось. Даже лужицы куда-то подевались.

Наступило время капустника. На импровизированную сцену вышел Бессмертный. И, как-то по-мертвецки холодно, стал рассказывать о своем систематическом невыполнении домашнего задания по всем предметам. Он «пресекал» всякую попытку учителей в этом убедиться, ибо желал «смерти» каждому, кто на уроке с этой целью приближался к нему. Поначалу такое откровение вызвало у зрителей улыбку, но вдруг та, которая остановила вращающееся ведро, вспомнила, как совсем недавно молодая учительница по биологии, не дойдя до парты Бессмертного, замертво упала. Но почему? Почему это случилось с ней без каких-либо видимых причин?

– Скоро год, как ее нет среди вас, – сказал кто-то из-за последней парты.

– Мне жаль, что так вышло, – продолжил Бессмертный, – мы надеялись с ней подружиться. Она была так красива, что ей хотелось верить, а она не выдержала даже первого испытания…

– Да ладно тебе заливать, – перебил человек с последней парты, – сам-то ты кто такой?

Бессмертный с приятелем внесли «манекен» и расположили его на учительском столе. «Твоя аварийная жизнь больше, чем ожидание чуда», – проговорил из динамиков загробный голос. И все почему-то повернулись к сидящему за последней партой, но там было пусто. Когда он успел выйти и куда? Никто не заметил.

«Я слышу ветер пустыни», – проговорил Бессмертный, и они с приятелем губами изобразили приближающуюся опасность.

«Старому дереву умирать некуда, – с такими словами вошел исчезнувший, – старому человеку умирать ого-го-го куда…» Внезапно он сорвал с «манекена» простыню, и все ахнули.

Что было потом, толком никто не помнит. Кто говорит, что открылась молодая девушка, то ли мертвая, то ли живая, кому-то показалось, что в простыне был вообще не человек, а кто-то просто ничего не увидел, кроме абсолютно голубого неба.

Сплошные галлюцинации. Одна за другой, и такие очевидные, что всем захотелось жить долго и всегда. Школьники даже исписали стены в классе воззваниями: «Нам со смертью не по пути» или что-то в этом роде.

Тогда-то и обозначились за окнами два пейзажа – исхоженная пустыня и дремучий лес, а между ними ребенок в колыбели. Но если открыть первую попавшуюся дверь и войти во внутренний двор – красота и простор отовсюду!

Настенные надписи долго сопротивлялись ежегодным ремонтам, покуда на одном из уроков по биологии сами не исчезли.

Гиппократка

Внучке Даше

– Значит так, играем в больницу. Я – доктор, ты, дедушка, как всегда… – девочка деловито поправляет оптику на носу. – Ну и что у тебя болит?