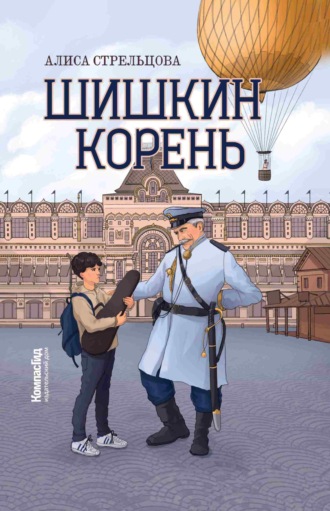

Алиса Стрельцова

Шишкин корень

Судьба всегда оставляет лазейку в невзгодах, чтобы можно было выбраться из них.

Мигель де Сервантес

© Алиса Стрельцова, текст, 2021

© ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2024

Глава 1

Пятница, тринадцатое

– У человека прямоходящего сложно устроенный головной мозг… – Рябинкина стояла у цветного плаката и размахивала рукой, как королева английская.

– Хорошо, Маша, а какие ещё признаки ты знаешь? – Гуля довольно поправила большие несуразные очки на носу и протянула Рябинкиной указку.

– Спасибо, Гульнар Нурмухамедовна. Подковообразная челюсть, позвоночник с четырьмя изгибами… – Рябинкина посмотрела на биологичку и грациозно потянулась указкой вверх. Спиралька волос, выбившаяся из кучерявого хвоста, колыхнулась и застыла у первого шейного изгиба. Остальные три тоже очень отчётливо проступили сквозь розовую водолазку.

Рябинкина рассказывала, чем человек прямоходящий отличается от наземных млекопитающих. Хорошо, в принципе, рассказывала, увлекательно, я бы даже сказал наглядно.

– Широкий таз… – продолжила она под всеобщее хихиканье.

– Да уж, таз в самый раз, – прогоготал Селиванов.

Рябинкина покраснела до кончиков ушей и срезала его жёстким взглядом. Вот бы мне так… Рябинкина – кремень, хоть и отличница, но авторитетная. Её в классе недолюбливают и даже побаиваются. Я это сразу заметил. Уж очень умная. И язык у неё острый, умеет интеллигентно приложить: кинет пару фраз без лишних эмоций – бац, и в нокаут.

– Плоская грудная клетка, – железным голосом отчеканила Рябинкина, не отрывая взгляд от Селиванова.

Тот притих, как пришпиленная к картонке бабочка. Представляю, чего ему это стоило. Грудная клетка у Рябинкиной совсем не плоская, я бы даже сказал – выдающаяся.

– Гибкая развитая кисть, сводчатая стопа, большой палец нижней конечности приближен к остальным… – Рябинкина, как факир, взмахнула указкой.

Стопу и пальцы сквозь навороченные кроссовки видно не было. А вот кисть у Рябинкиной действительно очень гибкая и тонкая.

Звонок заставил меня вздрогнуть, отчего моя подковообразная, слегка отвисшая нижняя челюсть громко лязгнула. Я резко оглянулся по сторонам. Вроде никто не увидел. Восьмой «А» с грохотом подскочил. Все побросали вещи в сумки и вылетели в коридор. Рябинкина вышла последней.

Я пошёл за ней. Не нарочно, конечно… Просто пошёл. Думал, она домой, а Машка, сверкая белоснежными кроссовками, спорхнула вниз по лестнице и зарулила в библиотеку. Ну и я зарулил, случайно, давно собирался…

Рябинкина оглянулась и, отутюжив меня взглядом, подошла к библиотекарше. Я сделал вид, что в упор никого не вижу, ломанулся влево и, как последний лопух, наткнулся на парту. Пришлось бросить рюкзак на стул и пройти к стеллажу с раскладкой «Внеклассное чтение».

– Здравствуйте, Лидия Сергеевна. Мне бы автобиографические повести Горького, они не на руках? – обратилась Рябинкина к сидящей у окна библиотекарше.

– Здравствуй, Маша. Сейчас глянем…

Стул проскрежетал по полу. Послышался стук каблуков.

Я обернулся. И зря… Машка стояла на месте и разглядывала меня, судя по довольному выражению её лица, не испытывая ни малейших угрызений совести. Я смахнул нависшую над переносицей непослушную прядь, отвёл взгляд и снова уткнулся в стеллаж с книгами.

– Возьми «Айвенго»… – вдруг посоветовала Рябинкина.

Я промолчал.

– Или «Чайку по имени Джонатан Ливингстон»… – не отставала она.

– Уже читал… обе… – выдавил я и понял, что краснею.

Рябинкина затихла. Но её взгляд я ощущал каждым позвонком. Главное, не оборачиваться…

Я заметил на полке толстенный том в чёрной обложке. «Дон Кихот» Сервантеса. Вытянул книгу. Полное издание, с акварелями Сальвадора Тусселя по гравюрам Гюстава Доре… Отцу бы понравилось.

Дома, в прежней томской квартире, было много книг. В основном папиных, научных. Физика ускорения ядерных частиц, поверхностная фотометрия галактик и прочая мозголомная литература, которую мог осилить исключительно доктор наук. Правда, однажды и я заинтересовался теорией струн, да и то потому, что для скрипача струны – это святое… Но и художественных книг тоже хватало. Самым потрёпанным был двухтомник Сервантеса, отец перечитывал «Дон Кихота» сотни раз. Я тоже несколько раз брался, но мне не зашло… А вот «Айвенго» и «Джонатан» были моими любимыми. Конечно, если не брать в расчёт «Историю государства Российского» Карамзина и несколько десятков исторических энциклопедий. В последние несколько лет до того, как исчезнуть из моей жизни, отец увлёкся историей, и я вместе с ним…

– Нашла… – раздался голос библиотекарши. – Молодой человек, а вам что-нибудь посмотреть?

Я снова обернулся, женщина выглянула из-за стеллажа.

– Нет, спасибо. Я уже взял… – пробубнил я и присел за парту. Спохватившись, что забыл поздороваться, кивнул: – Здрасьте.

– Здравствуй, что-то я тебя раньше не видела, – Лидия Сергеевна улыбнулась и тоже уселась за стол.

– Он новенький, из моего класса, в Нижний недавно переехал, – встряла в разговор Рябинкина.

– А зовут тебя как?

– Серёжа Шишкин! – представилась вместо меня Машка.

Тоже мне суфлёр. Не то чтобы мне очень хотелось высказаться, но зацепило крепко. Мало того что влезла, так ещё это уменьшительно-ласкательное – Серёжа! Хотя… если вдуматься… фамилию запомнила и имя…

Я уткнулся в книгу и сделал вид, что по уши поглощён чтением. Машка наконец оставила меня в покое и принялась за библиотекаршу.

Из их разговора я узнал, что Рябинкина собирает материал для проекта «Старый Нижний». Я загуглил и нашёл вот что. К юбилею Нижнего Новгорода объявлен конкурс. Для участия в проекте надо зарегистрироваться на сайте организаторов, отыскать любимые места в городе, составить свой собственный экскурсионный маршрут и нарисовать оригинальную карту, провести по маршруту экскурсию для друзей и родных, а потом выложить отзывы вместе с фотоотчётом на сайте.

Эпично, но чего ради все эти старания, организаторы не написали. Зато пообещали разместить имя победителя на странице сайта. Интересно, и чего такого Машка собирается найти в этом сером мегаполисе?

Рябинкина положила выданную книгу в сумку и уже собралась уходить. Я поставил «Дон Кихота» на место и выскочил из библиотеки первым, чтобы снова не тащиться за ней по пятам. Вышел за ворота школы, повернул налево и решил немного прогуляться. Машка, по ходу, тоже… По дороге открыл «Гугл-карты» и решил выучить все названия. Хочешь не хочешь, а жить в этом городе всё-таки придётся… Я пересёк Покровку и по Университетскому переулку прошёл к старому разбитому мосту над Почаинским оврагом.

Машка не отставала, тащилась за мной по пятам. Я засёк её боковым зрением.

Мы прошли мимо красивого памятника с голубями и каким-то священником. «Сергий Радонежский», – прочёл я на табличке и повернул на улицу под названием Ильинская. У церкви Вознесения Господня притормозил завязать шнурки.

Рябинкина перешла на другую сторону дороги и бодрым шагом направилась к переулку Крутому. Я пошёл за ней. Не специально. Просто ещё ни разу не ходил этой дорогой…

Переулок и вправду оказался крутым. Как только я заметил двухэтажный каменный теремок с башенками печных труб, прикрытых зелёными куполами с резными флюгерами, сразу завис. Высокая бочкообразная кровля, узорчатые решетчатые оконца, парадный всход с деревянной крышей, разноцветные изразцы на фасаде. Старорусский стиль. Понял сразу, не зря столько лет учился в архитектурно-строительном лицее.

«Палаты А. Ф. Олисова, 1676 год», – доложил «Гугл». Рядом на фоне уродливой советской многоэтажки выделялась не менее древняя, чем палаты, Успенская церковь.

Машка давным-давно исчезла из виду. Но мне было не до неё. Я решил устроить собственный челлендж. В конкурсе участвовать не стану, а вот путеводитель свой сделаю, по-любому. А потом проведу по маршруту маму с бабушкой и Дашкой. В точности как отец водил нас по своим любимым маршрутам в Томске.

Я внёс найденные объекты в телефонные заметки, сделал несколько фото и отправился к пешеходному мосту…

* * *

Пару недель я рылся в интернете, бродил по улицам города с путеводителями, консультировался с Валентиной Петровной, нашей историчкой (она, кстати, ничего так… увлечённая) и даже занялся геокешингом.

Бомбическая штука этот геокешинг – с помощью специального приложения или сайта разыскиваешь тайники в интересных местах, а заодно изучаешь историю города и туристические объекты.

Маршрут «Прогулка по улице Рождественской» в поисках тайника я прошёл быстро.

Вначале отыскал подсказку с координатами, спрятанную в ливнёвке у храма, построенного в честь собора Пресвятой Богородицы, в народе называемого Строгановской церковью. Церковь оказалась очень старой, заложенной ещё во времена Петра I. Витые колонны, пышная лепнина на розовых стенах, разноцветные чешуйчатые купола… Ярко, конечно. Но как по мне, немного ту мач.

А вот куранты на колокольне ничего так, занятные. Я заснял их на телефон и увеличил изображение. На каменных плитах вокруг циферблата обнаружил семнадцать славянских букв, разделённых звёздочками. Погуглил… Оказалось, раньше на колокольне были установлены другие, более древние часы. От них и остались эти буквы. Они заменяли привычные нам цифры. Но почему букв семнадцать?

Перерыв весь интернет, я выяснил, что древнерусское времяисчисление отличалось от нашего. Начало дневных часов тогда отмеряли от восхода солнца, а ночь – от захода. В разное время года количество дневных и ночных часов в сутках менялось. А самый длинный день или ночь длились по семнадцать часов, потому и циферблат имел семнадцать делений! Так что на закате часы просто останавливали, а на рассвете снова запускали. Для этого даже специальный человек имелся – «часоводец». Однажды сложный часовой механизм сломался, а починить его смог только самоучка Иван Кулибин. Самое удивительное, что ему тогда, как и мне, всего пятнадцать было!

Впечатлённый часовой историей, я прогулялся до площади Маркина и сфотал фонарный столб с краном, который оказался не просто столбом, а самым настоящим памятником водоразборной колонке. Он был установлен в честь первого в России напорного водопровода, который появился именно в Нижнем Новгороде. На памятнике я нашёл ещё один указатель.

Следующими точками моей культурной программы стали скульптуры: художник без кисточки и мальчик-булочник с лотком в руках и в высокой фуражке с коротким козырьком, картузе, кажется… Ничего так, миленькие. Особенно мальчик.

Наконец дошёл до памятника Соляной афёре. Залез в башмаки с надписями «честь» и «совесть», потёр мешок с солью, прочитал табличку, погуглил и узнал, что иначе эту скульптурную композицию называют «Памятник купеческой жадности». Установлен он у здания бывшей Соляной конторы, чиновники которой в девятнадцатом веке тайно распродали известным нижегородским купцам полтора миллиона пудов соли за бесценок, списав пропажу на неожиданный весенний паводок. Но, как назло, именно в 1864 году паводка не случилось, и правда вскрылась. Чиновников наказали, а купцы отделались несколькими днями ареста и возмещением нанесённого ущерба. Тем не менее, по легенде, купец Блинов подарил сыну-казнокраду пару чугунных галош и напутствовал: «Носи один раз в год и помни о нашей чести».

Хм, типичный Нижний! Нашли что увековечить…

В галоше с надписью «совесть» я нашёл все необходимые циферки для поиска крошечного тайника, прозванного знатоками геокешинга микриком, и на раз отыскал по координатам закладку.

Раздобыв спрятанные в пластиковую коробочку сокровища (блокнот с изображением ретроавтомобиля ГАЗ и обшарпанный брелок-фонарик), я добрёл до начала Рождественской вслед за раритетным трамвайчиком. Под стенами кремля разглядел ночлежку на Миллионной, описанную Горьким в пьесе «На дне», прочёл знаменитую надпись «Водки не пить. Песен не петь. Вести себя тихо» и вернулся домой.

На этом активные городские маршруты геокешинга закончились. Остальные, интересные мне, были сплошь загородные – без автомобиля туда не сунешься. В нашей семье за рулём только бабушка, но её на такое точно не сподвигнуть. Зато, используя рейтинг старых городских объектов и порывшись в библиотеке, я наконец набросал на листе бумаги первый драфт моей карты. Старался включать в неё только те места, которые цепляли лично меня. Определил стиль – историческое путешествие: каждый объект – портал в другой мир со своей историей или легендой. Осталось проработать детали и определиться с графикой.

Когда я бродил по городу, смотрел фотки в Музее фотографии, гуглил легенды Нижнего, у меня возникало странное чувство, будто город хочет мне что-то сказать… Я стал замечать на Покровке необычных, словно выпавших из прошлого людей. Худощавого мужчину с узкой бородкой в старомодном полосатом костюме-тройке, звонко цокающего подковами высоких длинноносых туфель и опасливо озирающегося по сторонам. Дородную тётушку в плаще с пелериной и тирольской шляпке с пером, выпорхнувшую из магазина тканей с забавным названием «Пуговка». Сердитого старичка в фетровой шляпе с заломом и загнутыми вверх полями за столиком у кофейни «Чёрточка». Он не спускал с меня глаз и нетерпеливо постукивал витой деревянной тростью.

Попробовал рассказать об этом маме… Прослушал лекцию о последствиях психологической травмы и чуть было не загремел на сеанс к психотерапевту. В итоге отделался баночкой гомеопатических шариков, как выразилась бабушка, гармонизирующих «незрелый подростковый организм». С тех пор своим говорил, что хожу в музыкалку. Мама решила, что мне пора снова заняться скрипкой. Бабушка подсуетилась и даже записала меня в одну из лучших школ города. Только меня спросить забыли, нужна ли мне эта музыка…

* * *

– Шишкин, может, ты нам расскажешь, почему императора Александра прозвали Благословенным? – прервала мои размышления историчка.

Я вскочил и на автомате отчеканил всё, что знал про Александра Первого. А знал я про него немало. Кто в Томске не слышал легенду про святого Феодора Кузьмича, под именем которого скрывался умерший для всех император? Я тоже слышал и даже готовил исследование по этой теме в прошлом году.

Только вот так трепаться, по ходу, не стоило. Селиванов вдруг громко замычал и прокомментировал:

– А Шишкин-то у нас, оказывается, разговаривать умеет…

Класс одобрительно хмыкнул. А тут ещё Валентина Петровна со своими похвалами встряла. Хорошо, звонок прозвенел…

Не торопясь, я закинул учебник в рюкзак, достал из-под парты чехол со скрипкой и глянул на часы. Тринадцать тридцать один. До начала занятий в музыкалке ещё полчаса. Как раз успею в столовую номер один на Покровке заскочить, закинуть что-нибудь в мой затосковавший желудок. Рванул вниз по лестнице… А может, снова в музыкалку не ходить? Всё равно пропустил шесть занятий, какой смысл начинать? Прийти вечером домой и сказать матери всё как есть. Ладно, поем, а потом подумаю об этом, у меня на подумать целых двадцать девять минут.

На улице опять серо и пасмурно. Осень в Нижнем, как и лето, не отличается теплом. Второй месяц я здесь, и каждый день дождь. Что за город такой?

Противные холодные капли стекали за шиворот. Я подтянул воротник ветровки повыше. Ускорился. Выскочил за ворота. Вдохнул поглубже и нырнул в поток ледяного ветра, свернув налево по переулку Холодному. Стопудово это самое промозглое место в городе: Холодный пересекается со Студёной – нарочно не придумаешь. Вечные сквозняки и сырость! Пару веков назад сюда зимой свозили снег на хранение с городских улиц, и снежные кучи лежали здесь до апреля. Неудивительно…

Чтобы спрятаться от ветра, я прижался к розовой оштукатуренной стене.

Стоп! У меня же в четыре краеведческая викторина в школе! Если пойду в музыкалку, точно опоздаю. Хотя, если бегом, можно и успеть… Угораздило же мать сегодня утром задержаться до моего выхода из дома – пришлось скрипку брать, чтобы не вызывать подозрений. Теперь зря с ней полдня таскаться. И викторина эта… Зачем я только согласился? Валентина Петровна, тоже мне, Шерлок Холмс в юбке: «Шишкин, я вижу в тебе задатки великого краеведа, и хоть ты недавно к нам переехал, подозреваю, что о Нижнем уже знаешь побольше одноклассников». Вот и консультируйся потом с учителями! Пришлось всю неделю усиленно штудировать историю города в краеведческом отделе областной библиотеки. Хотя… Не зря, наверное… При составлении карты пригодится… Заодно узнал историю Нижегородской ярмарки и обнаружил крутые фотки Всероссийской промышленной выставки 1896 года. Класс! Вот бы увидеть всё это своими глазами!

Шишкин корень, забыл маму предупредить, что не смогу Дашку забрать из садика. Где телефон-то? В рюкзаке нет, в куртке нет, в карманах штанов пусто… В школе оставил или дома? Что за день сегодня такой? Пятница, тринадцатое…

Прямо передо мной, словно соляной столб, вырос Крош, то бишь Крашенинников из десятого «Б». Два года разница, а я против него как лилипут против Кинг-Конга. Видел пару дней назад, как он Селиванова на перемене прессовал…

– Привет, кучерявый! Дык ты у нас чё, типа скрипач? – перемалывая желваками тугую жвачку, Крош дохнул мне в лицо приторным дынным ароматом.

Из углубления в стене выплыли ещё двое.

Я молчал. В голове, как волчок, вертелась одна короткая мысль: «Бежать!» В ушах гулко бухало, ноги налились свинцом и прилипли к асфальту.

– А ну, скрипач, сыграй! – Крош придвинулся вплотную.

Я потянул на себя чёрный футляр и, посмотрев на Кроша снизу вверх, оценил размер его бицепсов, трицепсов и всех остальных «цепсов». «Крош – потому что крошит», – подумалось вдруг.

Словно в замедленной съёмке, мои руки пихнули Кроша футляром прямо в живот. Верзила сложился пополам, как перочинный ножик. Дальше включился таймлапс, и я рванул с места. Метров через сто арка, Покровка, а там и музыкалка через дорогу. Если выложиться – успею.

– Ну всё, скрипач, тебе хана! – сиреной взревел Крош за моей спиной.

Я оглянулся – все трое неслись за мной. Расстояние между нами сокращалось.

Поднажал, толкнулся сильнее – перескочить лужу… В стороны веером разлетелись грязные брызги.

Вот она, арка. Ещё метров десять!..

Рюкзак резво подпрыгивал на спине. Пятки остервенело колотили по асфальту. Я громко выдохнул. Снова обернулся и… со всего маху влетел в какую-то коляску. Ноги резко затормозили, тело описало в воздухе дугу, рюкзак зацепился за что-то и отлетел в сторону, локоть проехался по асфальту… Позади колёсами вверх валялась цветастая сумка-тележка, от неё в разные стороны, как жуки-пожарники, разбегались красные яблоки.

Главное – не останавливаться!

Я вскочил и наткнулся на сердитое морщинистое лицо в старомодных очках, с копной взбитых, словно безе, волос.

– Носятся тут как оглашенные!.. – бабуся с размаху больно шлёпнула меня по спине тяжёлым ридикюлем.

– Простите-те-те-те… – эхом прокатился под аркой мой голос.

Нога налетела на спелое яблоко и, как спринтер на финише, вырвалась вперёд. Мои пятьдесят килограммов преодолели силу земного притяжения. Перед глазами мелькнули бело-жёлтый свод арки, бронзовые потолочные розетки. Спина гулко треснулась об асфальт, и стало совсем темно…

Глава 2

Гришка

Голубое небо. Солнце ослепляет. Ни тучки. Я закрыл глаза. Уличный гул. Стук копыт. Открыл глаза – снова небо, ясное, безмятежное. Хорошо…

Стоп. Какие копыта? Где арка? Арки надо мной нет. Нет, и всё тут. Я лежу рядом с кованой оградой, сквозь белёные столбики которой высовываются любопытные зелёные кусты.

Попробовал встать, левый локоть ответил острой болью. Опёрся на правую руку. Сел. Потянулся за валяющимся у ног рюкзаком. Огляделся… Рядом со мной на брусчатке лежал скрипичный футляр. Возле него сияло глянцевым боком красное яблоко. Я засунул его в карман куртки. Поднялся.

– Па-а-а-аберегись, – послышалось справа.

Прямо на меня неслась конная повозка. Я еле успел отскочить, схватив с мостовой футляр. Перья на шляпке милой барышни, проезжавшей мимо, трепал ветер. Стук копыт эхом отдавался в моей голове.

Вокруг сновали люди. Мужчины в сапогах и картузах. Женщины в шляпках и элегантных длинных платьях, но чаще встречались бабы в цветастых юбках и платках.

Что за бред? Кони, экипажи, брусчатая мостовая… Слева – белая колоннада какого-то парадного крыльца. Неподалёку башня – колокольня, что ли? Похоже на церковь. Шишкин корень, где я? Ни дать ни взять девятнадцатый век!

Видать, крепко шарахнулся. Я закрыл глаза, потряс головой.

В кустах вполне реалистично чирикают воробьи. Может, я сплю?

Ущипнул себя за руку. Нет, не сплю вроде. Открыл глаза – снова та же картинка: церковь, мостовая, люди снуют. Некоторые уже как-то подозрительно посматривают. Внимательней всех пялится с противоположной стороны улицы кучка подростков в смешных шароварах и тёмных рубахах. Нет ни арки, ни дома тридцать «А», «Первая булочная» тоже испарилась. Может, это всё декорации? Кино снимают?

Я подошёл к парадному крыльцу, прочитал табличку: «Церковь Святого Покрова Пресвятой Богородицы». На декорации не похоже. Да и когда успели бы? Я же только вчера здесь был.

Достал свою карту, сверил местность. Дома с булочной нет, но остальное вроде совпадает… Напротив, через улицу, за оградой стоит сооружение, очень похожее на корпус университета, – оно же здание городского Владимирского реального училища, на карте есть пометка «1881–1885». В конце улицы просматривается остроконечная крыша Дмитровской кремлёвской башни. Всё настоящее, но… какое-то другое.

Гм… Покровскую церковь разрушили где-то в начале двадцатого века… Ого! Так что же получается? Это Покровка? То же самое место рядом с аркой, только лет сто назад, не меньше. Не может быть! Бред какой-то… Интересно, а год какой?

Пытаясь избавиться от настойчивого внимания окружающих, я неторопливо направился в сторону кремля. Но мой прикид явно бросался всем в глаза: белые адидасовские кроссовки с ярко-синими полосками и потёртые джинсы совершенно выбивались из общей модной тенденции, впрочем, как и вансовская ветровка.

Я попробовал переключить внимание на уличные строения. Музыкальная школа исчезла. Дмитровская башня выглядит так же, только кладка как будто свежая. Здания Государственного банка тоже нет, а у меня оно помечено «1910–1913». Значит, сейчас конец девятнадцатого века – начало двадцатого, не позднее тысяча девятьсот десятого года. Круто! Но как?.. Что я такого сделал?

Я решил обмозговать всё чуть позже, а пока неторопливо шагал по улице и разглядывал чопорные вывески: «П. Волковъ. Парикмахеръ», «Нотарiусъ», «Полиграфъ», «Физико-механикъ. Оптикъ. К. Дмитрiевъ», «Фотографiя». Надписи с именами владельцев показались мне хвастливыми, будто на перекличке они делали шаг вперёд: «Волков?» – «Я!», «Дмитриев?» – «Здесь!».

Прогромыхал по рельсам новенький нарядный и какой-то очень раритетный трамвай с бордовыми лаковыми боками и белыми занавесками на приоткрытых окнах. Водитель в белом кителе и тёмном картузе гордо выглядывал из открытой кабины. Вместо буфера на передней панели трамвая поблёскивала металлическая сетка. Крышу прикрывал рекламный щит: «Какао Van Houten. Самый лучшiй шоколадъ для питья».

Улица, в общем-то, узнаваема. Не такая нарядная, но зеленее и просторнее, что ли. Вдоль улицы высокие деревянные столбы с электрическими проводами и витыми фонарями. И трамвай тоже на электротяге. Ничего себе! Цивилизация! А я думал, что электричество только после революции 1917 года в России появилось.

Покровка гудит. Люди спешат по своим делам, заходят в торговые лавки, просто бездельничают. По мостовой цокают копыта. Ух ты! Не заметил сразу: каменная мостовая сменилась на асфальтовую. Вот уж не думал, что в это время дороги асфальтировали! Что дороги?! Тротуары – и те асфальтовые, отделённые от проезжей части ровным бордюром. Звенят дверные колокольчики. В конце улицы что-то настойчиво жужжит, на бормашину похоже. Во дворах перелаиваются собаки, вдалеке играет трескучая шарманка. Похоже на раскрашенное чёрно-белое кино. Только всё вокруг настоящее, можно руками потрогать.

Вот здание драмтеатра, новенькое, свежевыкрашенное. Площадь перед ним кажется больше. Афишные тумбы совсем в другом месте. Зато клумба такая же и вся в цветах. Посередине пара лавочек, и нет сумасшедших велосипедистов, скачущих по бетонным ступенькам рядом с задумчивой фигурой Евстигнеева. Откуда им быть-то? Они, как и Евстигнеев, не родились ещё!

Вот это да! Вместо гостиницы «Шератон» – белоснежная церковь. Красивая, с большим округлым куполом и маленькой колокольней на его верхушке. Почти как на Исаакиевском соборе.

Чуть правее расположились извозчики. Сидят на козлах, подперев головы кулачищами, ожидают. Двое в сторонке переминаются с ноги на ногу и гогочут.

– Эй ты, малой!

Я вздрогнул, услышав прогудевший за моей спиной бас, и обернулся.

Высоченный крепкий дядька с мясистым малиновым носом был похож на скульптуру городового в конце Покровки: усатый, как Мюнхгаузен; в белом кителе и синих шароварах, заправленных в начищенные до блеска сапоги гармошкой; перетянутый широким кожаным ремнём с кобурой справа и саблей слева. Только вместо миниатюрной папахи его широкий лоб прикрывала фуражка с лакированным козырьком, на которой красовались герб с оленем и остроконечная бляха с номером тринадцать.

Меня окатило холодной волной недоброго предчувствия. Тринадцать! Не слишком ли часто для одного дня?

– Ты кто таков будешь? И чего здесь слоняешься без дела? – Городовой сдвинул лохматые седые брови и уткнулся в меня прожигающим, как паяльник, взглядом.

Мысли замельтешили в голове, словно мошкара вокруг лампочки. Врать я не умею, да и не знаю даже, что соврать. Скажу правду – подумает, что сумасшедший. Может, притвориться немым? Мне не привыкать – две недели в новую школу хожу и ни с кем даже словом не перемолвился. Глядишь, от немого-то и отстанет.

– Ну, что стоишь, как статуй? Как зовут тебя, спрашиваю? Аль забыл?

Я посмотрел на дядьку жалостными глазами и промычал что-то невнятное. Он подошёл впритык, наклонился к моему лицу и под рычащее «шалишь!» схватил правое ухо своими железными пальцами. Послышался хруст. Боль пронзила голову. Не сдержавшись, я закричал:

– Сергей я!

– Ба, неужто прояснило? – Городовой захохотал во весь голос и отпустил наконец моё пульсирующее ухо. – Ну что, Сергей, отвечай: чьих будешь и почто здесь шастаешь?

– Шишкин я. Просто гуляю. – Я выдохнул и осмотрелся.

Ничего себе порядочки! А как же права несовершеннолетних?

Вокруг начал собираться народ: худощавый паренёк моего возраста с деревянным ящиком, пара мужиков в помятых пиджаках, детвора.

– А что у тебя там?

– Скрипка. – Я приоткрыл футляр.

– Ты что ж, музицируешь али украл струмент?

– Играю. Не крал я.

– А вид у тебя чего такой чудной? Циркач, что ли?

– Ага. На скрипке играю и фокусы показываю, – съязвил я.

– Шагай-ка в участок. Там разберёмся, какие такие хвокусы ты показывашь. – Городовой махнул рукой в сторону Алексеевской.

Почесав затылок, я нехотя поплёлся вперёд. Сопровождающий сзади звонко стучал сапогами.

Я почему-то вспомнил песню из любимого папиного советского фильма «Белое солнце пустыни» и протянул в надежде очаровать служивого:

– Ваше благородие, а за что меня в участок? Я ж никого не трогал, гулял просто.

Городовой довольно крякнул:

– В научение тебе, чтобы дурачком не прикидывался. Да и вид у тебя уж больно малахольный.

Я обернулся. Чуть левее, то и дело ныряя в толпу, за нами тенью скользил жилистый паренёк из наблюдавших. Городовой его тоже заметил, но виду не подал.

– Родители у тебя есть? Где живёшь-то?

Во валит усач, прямо как Акула на физике!

– Нет, сирота я… – выдавил я через силу.

Нехорошее чувство сдавило грудь. Отца, понятно, два года нет в живых. Но мама-то жива-здорова, а я сиротой прикидываюсь! О таком даже думать страшно, не то что говорить. Но скажи ему, что мать есть, – спросит, где живёт. Тут я и посыплюсь.

– Нездешний я, с цирковой труппой приехал в Нижний на ярмарку. Да и заблудился. – Спина под ветровкой вспотела.

– Врёшь, бессовестный! – гаркнул городовой.

Как он догадался? Я резко остановился, и он воткнулся в меня сзади, как переполненная вешалка в гардеробе, – чуть колени не подломились.

– Честное слово, дяденька! – Я внимательно посмотрел ему в лицо.

– Я тебе не дяденька, а Елистрат Петрович! Заплутал, хм… Так я тебе и поверил. Подзаработать пришёл на Покровку, не иначе. Знаю я вас таких, вертихвостов! – Он одёрнул китель и, как плохой актёр, изобразил недовольство.

У меня словно камень с плеч свалился. Прокатило, значит, про труппу и про ярмарку. Серёга, да ты растёшь! Вот уже и врать научился! Хотя мать меня бы и со спины расколола.

– Хотел, Елистрат Петрович, это вы точно угадали. А разве нельзя?

– Без спросу нельзя, а за спрос платить надо!

И тут меня наконец осенило: ему нужны деньги! Как там у Пушкина: «Всяк суетится, лжёт за двух, и всюду меркантильный дух»[1]. Ну вот, от стресса даже на лирику потянуло. Откуда что берётся, сам себе удивляюсь. А, ну да, это ж я в справочнике про Нижний вычитал, когда к викторине готовился.

– А как же я заплачу, если у меня нет ни копейки? Я ж ещё не заработал, – деликатно уточнил я.

– Будешь отдавать с заработка четвертак за день работы. А если кто обижать станет, мне сказывай – я тому уши надеру.

– Четвертак – это двадцать пять рублей? – спросил я городового, а сам покосился на парня с ящиком, отчаянно жестикулировавшего за его широкой спиной.

– Рублей? – расхохотался служитель порядка. – Артист! Для начала и двадцати пяти копеек с тебя хватит. Я, чай, не душегуб какой. – Он посмотрел на меня отечески, достал из кармана штанов медную, слегка позеленевшую табакерку, ухоженными, по-детски пухлыми пальцами прихватил щепотку табака. – Гришка, подь сюды! – стряхивая крошки с белого кителя, гаркнул он парню с ящиком, который тут же вынырнул из толпы. – Присмотри за новеньким, покажи, что к чему. Да смотрите не балуйте у меня! У губернаторского дома не шлындайте! Порядок соблюдайте! Чтоб тише воды ниже травы! Всё понял, хвокусник?

– Понял, ваше благородие, – отрапортовал я уплывающему вниз по улице городовому.

– Здорóво! – Гришка деловито протянул мне чумазую руку.

– Здорóво, – вяло ответил я на рукопожатие.

Повисла пауза. Я почувствовал, как полыхнули мои щёки… Включились, как поворотники! Я никогда не умел общаться с незнакомыми людьми, а сейчас совсем растерялся. Гришка же чувствовал себя словно рыба в воде, а может, виду не подавал, что тоже тушуется, смотрел на меня внимательным, изучающим взглядом. Руку мою он не отпускал, крепко обхватил ладонь горячими сильными пальцами. Я чувствовал себя мобильником, подключённым к зарядному устройству, – через Гришкино рукопожатие в меня вливалось непривычное чувство раскованности и уверенности в себе.