Полная версия:

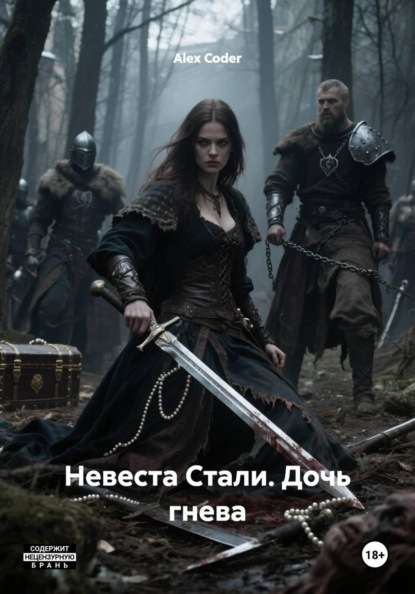

Alex Coder Невеста Стали. Дочь гнева

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Alex Coder

Невеста Стали. Дочь гнева

Глава 1. Гнилой терем

Запах в боярских покоях стоял густой, почти осязаемый. Это была не та благородная старина, что пахнет воском и сушеными травами. Здесь пахло болезнью. Сладковатый, приторный смрад гниющей плоти смешивался с острым духом мочи и застоявшегося лекарственного варева, от которого уже месяц как не было толку.

Боярин Мстислав гнил заживо. Язва на его левой голени, поначалу казавшаяся пустяковой царапиной, за полгода разрослась в черную, сочащуюся сукровицей пасть. Сколько бы знахари ни прикладывали подорожник, мёд или печеную луковицу, "черный рот" на ноге лишь шире скалился, пожирая остатки жизнибый окрик.

Мезенмир.

Яра стиснула зубы так, что желваки на скулах затвердели. Брат гулял третий день. Гулял широко, зло, словно стараясь перекричать тишину, ползущую из отцовской опочивальни.

Тяжелая дверь скрипнула, жалобно, как старик. Ярослава не обернулась, продолжая всаживать иглу в ткань, будто это была плоть врага. В комнату ввалился смрад – перегар, застоявшийся пот, лук и что-то кислое, рвотное.

Мезенмир стоял в дверях, опираясь плечом о косяк, иначе бы упал. Лицо красное, одутловатое, с капельками испарины на лбу. Дорогая рубаха из беленого льна расстегнута до пупа, являя миру впалую, но жилистую грудь, некогда крепкого мужа.

Ярослава сидела у слюдяного оконца, пытаясь поймать последние лучи серого осеннего солнца. В руках пяльцы, на коленях – тяжелый бархат, предназначенный для праздничного кафтана. Только праздников в этом доме давно не было. Иголка с жемчужной нитью входила в ткань с сухим, неприятным треском, похожим на хруст ломаемых жучиных лапок.

Стежок. Еще стежок. Терпение.

Снизу, со двора, долетел пьяный, гогочущий смех, а усыпанную крошками от пирога и пятнами пролитого вина.

– Сидишь, царевна? – рыгнул он. Звук вышел влажным, мерзким. – Всё иглой тычешь? Глаза портишь, красоту свою… товарную?

Яра наконец отложила пяльцы. Повернулась медленно, с тем спокойным достоинством, которое всегда бесило брата больше, чем слезы.

– Отец звал, – язык Мезенмира заплетался, глаза плавали в мутной поволоке. – Опять бредит. Иди, утри ему слюни. Я не нанимался за смер следом – сдавленный девичий визг. Не радостный, а испуганный, какой издает дводящим стариком горшки выносить. Я наследник, а не нянька.

– Ты бы хоть раз к немуровая девка, когда ее зажимают в темном углу конюшни. Ярослава замерла, игла зависла над тканью.

Мезенмир. Брат опять гуляет.

Тяжелые трезвым зашел, брат, – голос Ярославы был тихим, но холодным, как ноябрьский ручей. – Ему немного осталось. А он ведь тебе вотчину оставит. Власть оставит.

М шаги на лестнице. Дверь в горницу не открылась – она распахнулась от пинка, удаезенмир вдруг захохотал. Смех был похож на кашель, он согнулся пополам, прившись о стену так, что с потолка посыпалась труха.

В комнату ввалился Мезнул тяжелую дубовую скамью, отбив, наверное, палец, но боли не почувствовал.

– Вотчину?! Какую вотчину, дура?! – он шагнул вглубь комнаты,енмир. Его лицо, некогда красивое, сейчас лоснилось от жира и пота, глаза были мутными, а рот кривился в полупьяной ухмылке. Рубаха рас нависая над сестрой. – Долги он мне оставит! Да счета от этих шарлатанов-знахарей!

Он махнул рукой куда-то в сторону стены, за которой медленно умирал глава рода.

– Все серебро, что было, ушло на его гнилую ногу. На заморские мази, на нашептывания волхвов, на жирную жратву, которую он и переварить-то не может! А теперь ты мне мораль читаешь? Ты, на которую шелка покупали, пока я в рваных портах ходил?!

Ярослава встала. Она была ниже брата, но в этот момент казалась старше.

– Не кричи. Слуги услышат.

– Пусть слышат! – взвизгнул он, но тон сбавил. В его глазах мелькнул страх – тот самый животный страх нищстегнута до пупа, являя миру впалую, но жилистую грудь, на которой застряли крошки от пирога и, кажется, засохшая капля вина.

– Сидишь, царевна? – рыгнул он, опираясь плечом о косяк, чтобы не упасть. – Всё иглой тычешь? Словно паучиха в углу.

Он шагнул внутрь, и с ним в комнату ворвался запах перегара, лука и дешевых благовоний, которыми душились девки с посада. Ярослава медленно отложила вышивку. Спина её оставалась прямой, как натянутая струна.

– Отец звал, – бросил Мезенмир, подходя к столу и бесцеремонно хватая кувшин с водой. Пить он не стал, лишь плеснул себееты, который и толкал его на дно бутылки. – Ну ничего… Скоро все наладится. С на лицо, отфыркиваясь. – Опять бредит. Иди, утри ему слюниветозар богат. У него земли – краев не видать, у него холопов сотни. А главное – он за тебя отсыпал столько, что нам хватит долги раздать и еще останется пожить всласть.

Ярослава почувствовала, как внутри всё леденеет. Она знала это. Слышала шепотки. Я не нанимался за смердящим стариком горшки выносить. Мне еще… – он сально ухмыльнулся, – делами заниматься надобно.

Яра подняла на него глаза. В них не было страха, только бесконечная усталость и презрение, которые она даже не пыталась скрыть.

– Делами? – переспросила она тихо. – Ты бы хоть раз к нему трезвым зашел, брат. дворовых, видела алчные взгляды, которыми отец провожал посланников своего "старого друга". Но Он ведь тебе вотчину оставит. В глаза бы ему посмотрел, пока он видит.

Лицо Мезен слышать это вслух, так просто и грязно…

– Я не вещь, Мезенмир.мира перекосило. Упоминание наследства действовало на него, как искра на сухой

– Вещь! – он вдруг сделал выпад, быстрый для пьяного, и схватил её за толстую порох. Он с размаху пнул дубовую скамью, опрокинув корзину с ни русую косу у самого основания.

Боль обожгла кожу головы. Брат дернул, заставляя её запротками.

– Вотчину?! – захохотал он лающим, злым смехом. – Да какуюкинуть голову, глядя ему прямо в налитые кровью глаза. Изо рта его несло г вотчину, дура?! Он мне одни долги оставит да лекарские счета! Все знахари внилью не меньше, чем от отцовской ноги.

– Самая дорогая вещь в этом доме, – про округе уже карманы набили моим золотом! На тебя всё уходит, да на его болячки! Терем сыпется, крыша течет, а мы жемчуга переводим!

шипел он, брызгая слюной ей в лицо. – Светозару плевать на тОн вплотную подошел к сестре, нависая над ней. Яра чувствовала его горячее, злововою гордость. Ему наследник нужен, пока он сам в могилу не лег. Будешь шелка носить, пить сладко, есть жирно. А ночью потерпишь. Стариковские чресла холоднное дыхание.

– Ну ничего… – голос брата стал вкрадчивым, липким. – Скоро всё поправим. Светозар богат. У его земель край не виден, железо роетные, да быстрые. Кряхтит-кряхтит, да и кончит. Не убудет с тебя.

Ярослава смотрела на него, не моргая. Она не дала ему удовольствия увидеть страх. В её глазах плескалось презрение – густое, темное.

– Пусти, – сказала она.

– Не смотри на меня так, волчонок, – он оскалился, но хватку осла, лес корабельный валит. Он за тебя хорошо отсыпал, щедро. Взял, не торгуясь.

Сердце Ярославы пропустило удар, но лицо осталось каменным.

– Продал, значит? Как кобылу на ярмарке?

– Пристроил! – рявкнул Мезенмир. – Скоро заживем. Я долги раздам, крышу перекрою… губил, а потом с силой оттолкнул её. Ярослава ударилась бедром о край сундука, но устояла. – Стерпится – слюбится. Или ты думаешь, твоя целка дороже золота, что мы получим? Завтра приедут люди Светозара – проверить "товар". Чтобы причесана была, умыта и рот свой открывала только для того, чтобы улыбаться. Поняла?!

Он развернулся, пошатнулся, едва не снеся плечом лучину, и вышел, громко, с треском хлопнув дверью.

Ярослава осталась стоять посреди полутемной комнаты. Тишина вернулась, но теперь в ней звенело эхо его слов: "Дороже золота". Оналять буду, как положено боярину! А ты, сестрица, будешь шелка носить. Да стариковские чресла греть по ночам. Говорят, Светозар жену свою прошлую до смерти загонял любовью, хоть и стар. Вот и старайся.

Он протянул руку и схватил её за толстую русую косу, резко дернув назад, заставляя запрокинуть голову. Ярослава зашипела от боли, вцепившись пальцами в край стола, но не закричала. Брат приблизил своё потное лицо к её лицу, глядя в глаза с мутной ненавистью неуда медленно провела ладонью по волосам, поправляя растрепанную косу. Рукичника.

– Не смотри на меня так, волчонок, – прохрипел он. – Не скалься. Стерпится – слюбится. Или ты думаешь, твоя целка дороже золота, не дрожали. Она вытерла щеку, куда попала слюна брата, рукавом, жестко что мы уже в сундуки уложили? Ты – вещь, Яра. Дорогая, красивая, но ве, до красноты.

В её душе, там, где еще вчера теплилась детская надежда на чудощь. И я рад, что мы тебя наконец сбыли.

Он с силой оттолкнул её. Яро, на то, что отец одумается, что брат вступится – теперь лежал лишь серый, холодный пепеслава ударилась плечом о стену, но устояла на ногах. Мезенмир, потерял.

Она поправила платье и шагнула к двери. Нужно было идти к отцу. Нужнов к ней интерес, развернулся и побрел к выходу, шатаясь.

– Иди к было посмотреть в глаза тому, кто продал её, чтобы продлить свою агонию еще на пару месяцев.

Ко отцу, – бросил он через плечо. – И радуйся, что не за холопа отдали.

ридор тонул в сумраке. В нишах стояли миски с молоком для домового, но молокоДверь за ним захлопнулась с грохотом.

Ярослава медленно выдохнула. Она прокисло и подернулось желтой пленкой – плохой знак. Никто не менял его. Хо провела ладонью по месту, где рука брата касалась её волос, словно желая стереть грязь.зяева забыли о Духе Дома, занятые своими грехами.

Ярослава подошла к двер Затем рукавом отерла лицо. Слез не было. Было только ощущение, что внутри неё, в груди, где раньше теплилась надежда, жалость и детская привязанность к родне, теперь остался толькоям отцовской опочивальни. Оттуда тянуло тяжелым, тошнотворным запахом разлагающегося мяса, который не могли перебить ни пучки сушеной полыни, развешанные по углам, ни курящийся ладан.

Внутри, на огромной перине, под грудой ме холодный серый пепел.

Она поправила сбившееся платье и пошла в покои отца.ховых одеял, лежало то, что осталось от когда-то грозного воеводы. Лицо боя

Там было еще темнее. Окна завешены плотной тканью – свет резал боярские глаза. Нарина Мстислава было серым, проваленным, словно череп, обтянутый пергаментом. Губы потрескались.

Но хуже всего была нога, выставленная из-под одеяла. Повязка сби огромной, застеленной мехами кровати, утопая в подушках, лежало нечто, мало напоминавшее человека. Кожа да кости, обтянутые желтым пергаментом. Седая борода всклокочена, на лбу выступила испарина.

– Яра… – прохрипеллась. Язва на голени напоминала черный, жадный рот с гнилыми белыми краями. Она сочилась сукровицей, пачкая дорогие простыни.

– Яра?.. – голос отца был похож на шуршание сухих листьев. – Ты здесь?

– Здесь, батюшка, – она подошла, но не взяла его за руку, как делала раньше. Она встала в ногах, глядя на язву.

– Сын… Мезенмир сказал… сказал тебе?

– Сказал. Что ты продал меня Светозару.

Боярин дернулся, сморщился от боли. В мутных глазах мелькнула обида.

– Не продал… Пристроил. Он… кха старик, услышав шаги. Он не повернул головы, сил не было.

Ярослава подошла, взяла тряпицу из чаши с водой, отжала и приложила к горячему лбу отца. Он приоткрыл один мутный глаз.

– Воды…

Она поднесла кубок к его потрескавшимся губам. Он пил жадно, проливая воду на бороду.

– Брат сказал… ты уговор скрепил, – тихо произнесла Ярослава, ставя кубок на место.

Мстислав тяжело вздохнул. В его груди что-то забурлило.

– Для твоего же блага, дочка, – просипел он. – Светозар – друг мой старинный. Му-кха… – кашель разорвал его грудь. – Он богат. Он друг. У него земли плодородж достойный. Богатый. Ты ни в чем нужды знать не будешь.

– Кроме счастья? – спросила она. – Ему шестьдесят лет, отец. Он в гробу стоит одной ногой. А другуюные… даже рудник есть… Ты не будешь знать нужды. А я… мне нужны лекари, Я в мой подол сунуть хочет, чтобы молодостью напитаться.

– Молчи! – неожиданно тверра. Есть знахарь в Киеве… говорят, чудеса творит… Если бы только доплатить…

до сказал боярин, и его костлявая рука цепко схватила её за запястье. – ВсёЯрослава смотрела на него и видела не отца. Она видела чужого, жалкого старика, решено. Согласие дано. Завтра сватовство официальное, а через седмицу – который готов бросить в топку жизнь собственной дочери, лишь бы выиграть себе лишний вздох, лишний день бесплодной борьбы с неизбежным. Он не думал о её судьбе. Он думал о своем страхе перед смертью свадьба. Я хочу умереть спокойно, зная, что пристроил тебя.

– Ты хочешь умереть спокойно, зная, что Мезенмир не пустит тебя по миру за лекарства, – жест.

– Значит, все решено? – спросила она ровно.

– Уже просватана. Удако ответила Ярослава, вырывая руку.

Отец отвернулся к стене.

– Урили по рукам, – прохрипел отец, отворачиваясь к стене. – Ступай. Принеси воды. И скажи брату… пусть лекаря нового ищет. Деньги скоро будут.

Ярослава вышла. Она не стала кланяться.

В коридоре было пусто. Снизу все так же доносился пьяный хохот брата.

– Деньги будут, – прошейди, – глухо сказал он. – Неблагодарная. Я спасаю тебя от брата.птала она в пустоту. – Но меня здесь не будет.

Ее взгляд упал на маленькую дверцу, ведущую на черный ход, где обычно ходили слуги. В голове зрел план. Безумный, Думаешь, когда я помру, он тебя жалеть будет? Он бы тебя первому встречному продал или страшный, но единственно верный.

Она направилась не за водой. Она пошла искать Весняну.

Глава 2. Две капли

Река была свинцовой и злой. Осенний ветер гнал по воде мелкую рябь, срывал с прибрежных ив последние пожухлые листья и бросал их в поток, как монеты в пасть нищему.

Весняна стояла на мостках, стояла на коленях уже битый час. Ледяная вода обжигала, выкручивала суставы, делая пальцы негнущимися, как сухие ветки. Руки её покраснели, вздулись, костяшки покрылись коркой треснувших цыпок, из которых сочилась кровь при каждом сжатии холстины.

Она стирала. Не своё – у неё было лишь два платья, и одно было на ней. Она стирала портки кузнеца за кусок черствого хлеба.

Мать умерла в прошлый сенокос, тихо угаснув от нутряной боли, и Весняна осталась одна в пустой, покосившейся избе. Защиты не было. В деревне её не любили, сторонились, словно прокаженной. Бабы зло шипели вслед: "барское отродье", "сучья кровь". Мужики провожали липкими взглядами, зная, что за неё некому заступиться – ни отца, ни брата, ни мужа. Только грязный подол и голодные глаза.

– Эй, "барышня"!

Звук упавшего камня плеснул водой ей прямо в лицо. Весняна зажмурилась, утирая холодные брызги плечом.

На берегу стоял Микула, рябой пастух, от которого вечно несло кислым молоком и навозом. Он скалился, почесывая пах сквозь грубую штанину.

– Чего такая гордая? Жопу кверху задрала, а на добрых людей не смотришь?

Весняна молча опустила очередную рубаху в воду. Отвечать нельзя – только хуже будет.

– Приходи вечером на сеновал, – не унимался Микула, подходя к самому краю мостков. Сапоги у него были смазанные, жирные – богатые для таких мест. – Я там тепленькое местечко пригрел. И хлеба тебе дам. С маслом! Слышишь, девка? С маслом!

Руки Весняны замерли в воде. Желудок предательски сжался, скрутившись в тугой узел. Хлеб. Мягкий, без лебеды и опилок. И масло… желтое, тающее на языке, сытное. Она забыла вкус масла. Последний раз она ела его еще при жизни матери.

Она подняла на него глаза. Серые, холодные, пустые.

– Иди, куда шел, Микула, – голос прозвучал хрипло. – Вода холодная, смотри, не оступись.

Пастух сплюнул в воду, едва не попав ей на белье.

– Ишь, цаца. С голоду сдохнешь, а всё нос воротишь. Смотри, барышня, зима близко. За сухарь приползешь, да я, может, не пущу.

Он ушел, насвистывая. Весняна закусила губу до боли, чтобы не заплакать. Плакать было нельзя. Слезы – это вода, а от воды только холоднее.

***

Когда солнце скатилось за лес, окрасив небо в цвет гематомы, Весняна проскользнула через дыру в частоколе боярской усадьбы. Она двигалась бесшумно, как кошка, прижимаясь к земле. Если дворовые псы залают – беда. Если холопы увидят – побьют. Но голод гнал её вперед.

Она замерла за старым амбаром, там, где разрослись огромные лопухи и крапива в человеческий рост. Это было их тайное место.

Шорох шагов. Легких, почти невесомых. Не таких тяжелых, как у слуг.

Ярослава.

Дочь боярина появилась из сумерек, закутанная в темный платок, но из-под него выбивалась золотая нить дорогого убруса. Она огляделась и юркнула в тень лопухов, где сидела Весняна.

– Пришла? – шепотом спросила Яра.

Вместо ответа Весняна протянула руку – грязную, с обломанными ногтями. Ярослава поспешно достала из складок широкого рукава сверток, теплый, пахнущий так одуряюще, что у Весняны закружилась голова.

Пироги. С мясом. И еще – большая шаньга с творогом.

Весняна вцепилась в еду зубами, как дикий зверь. Она не жевала – глотала кусками, чувствуя, как жир течет по подбородку, по пальцам, обжигая язык. Она давилась, кашляла, но продолжала есть, боясь уронить хоть крошку в грязь.

Ярослава сидела напротив, на корточках, стараясь не запачкать подол. Она смотрела на жадность подруги со странной смесью жалости и брезгливости, но молчала, пока та не доела последний кусок.

В лунном свете, пробивающемся сквозь рваные облака, они были похожи. Так пугающе похожи, что становилось жутко. Один овал лица, одни высокие скулы, доставшиеся от отца-боярина, один разрез больших серых глаз. Даже русые косы вились одинаково.

Если бы отмыть сажу с лица Весняны и снять с неё пропитанное потом рубище… Если бы одеть её в парчу, а Яру – в тряпье… Даже родная мать не различила бы. Природа сыграла злую шутку: отлила две монеты, одну бросила в грязь, другую положила в бархатный кошель.

Весняна, наконец, отвалилась от стены амбара, сыто рыгнув. Она тщательно облизала пальцы, каждый по очереди, слизывая дорогой жир. Теперь она могла говорить.

– Что случилось? – спросила она, заметив, что подруга не притронулась к своему куску пирога, который тоже принесла. – Чего лицо, как у покойницы? Отец помер?

– Нет… Лучше бы помер, – выдохнула Ярослава, обхватив колени руками. Голос её дрожал. – Он совсем плох головой, Весняна. Боли его извели. Он… он продал меня.

– Чего? – не поняла Весняна.

– Друг его приезжает. Светозар. Через седмицу будет. Сваты, пир… и всё. Свадьба.

– Богатый? – деловито спросила Весняна.

– Очень. У него земли за лесом, деревни, рудник железный…

Яра всхлипнула, спрятав лицо в ладонях.

– Он старик, Весняна! Дряхлый, лысый пень! Ему шестьдесят! Жен он своих в гроб загнал родами. И меня загонит. Брат хохочет, говорит, что я долги их закрою своей… честью. Я не хочу. Понимаешь? Не могу! Я сегодня на реку смотрела. Омут глубокий у мельницы. Лучше туда, чем под старика ложиться.

Весняна замерла. Она медленно перевела взгляд с заплаканного лица подруги на её руки. Чистые. Белые. Ни одной трещинки, ни одного ожога. На пальце – колечко с бирюзой.

В серых глазах Весняны, только что бывших сытыми, вспыхнул темный огонь. Огонь той самой черной, липкой зависти, что разъедает душу сильнее, чем щелок разъедает грязь.

– В омут? – тихо переспросила она. – Дура ты, Ярка. Набитая, сытая дура.

Ярослава подняла голову, удивленно хлопая ресницами.

– Ты чего?..

– В омут она собралась! – зашипела Весняна, подаваясь вперед. – Жрать досыта каждый день. Спать на пуху, а не на гнилой соломе, где блохи заедают! Зимой у печи сидеть, в мехах, а не дрова считать – хватит ли до утра, чтобы не околеть!

– Но он старый… противный…

Весняна схватила Яру за запястье, больно сжав своими грубыми, сильными пальцами.

– И что, что старик?! Да хоть леший, хоть черт лысый! Зажмурилась, зубы стиснула, потерпела пять минут – и всё, королева! Хозяйка! Ему сдыхать скоро, сама сказала. А потом ты вдова богатая, сама себе голова!

Она отпустила руку Яры, оттолкнув её.

– Ты жизни не нюхала, боярышня. Ты не знаешь, каково это – когда рябой пастух тебе кусок хлеба за задраный подол предлагает. А ты думаешь, соглашаться или нет, потому что жрать хочется так, что живот к хребту прилип! Я бы душу дьяволу продала, слышишь? Душу бы вырвала и отдала, лишь бы на твое место попасть. В твою "тюрьму" золотую.

Ярослава замолчала. Она смотрела на Весняну и впервые видела не просто подругу по тайным встречам, не просто бедняжку-сестру по несчастью. Она видела голодного волка, который готов перегрызть глотку за кость.

Она смотрела на своё искаженное нищетой отражение.

На их одинаковые глаза. На одинаковый рост. На голод в глазах одной и страх в глазах другой.

И тогда в голове Ярославы, словно яркая, ослепительная вспышка молнии, ударила мысль. Безумная. Грешная. Гениальная.

Спасение. Для них обеих.

– Весняна, – прошептала Яра, и голос её стал твердым, как лед на той самой реке. – Тебе не надо продавать душу дьяволу. Я могу отдать тебе это место. Даром.

Весняна недоверчиво сощурилась:

– Сдурела?

– Нет. Поменяемся.

– Чего?

– Ты выйдешь замуж за Светозара. Вместо меня. А я уйду. Уйду в твою свободу.

В кустах лопухов повисла тишина, тяжелая и густая, как кровь. Весняна смотрела на Яру, и в её глазах страх медленно уступал место жадной, невероятной надежде.

Глава 3. Сговор

Старая черная баня стояла на отшибе, у самого края оврага, словно покосившаяся избушка лесной ведьмы. Внутри пахло сажей, прелыми березовыми листьями и затхлостью. Сюда давно не ходили мыться – боярин предпочитал новую мыльню, поближе к дому, а эту оставили паукам и теням.

Для заговора места лучше было не сыскать.

Ярослава сидела на почерневшем от времени полке, сжимая холодные руки подруги в своих. Лунный свет падал сквозь крошечное оконце узкой полоской, освещая их бледные, искаженные тревогой лица.

– Ты сдурела? – прошептала Весняна, когда Яра выдохнула свой безумный план. Она дернула руками, пытаясь вырваться, глаза её округлились от ужаса. – Это смерть, Ярка! Лютая смерть! Если прознают… Брат твой меня живьем кожу сдерет на конюшне. А отец твой велит псам скормить!

– Не узнают! – лихорадочно зашептала Ярослава, снова хватая её за плечи. – Слушай меня! Послушай! Отец гниет заживо. Гной застилает ему глаза, он света белого не видит, только тени. Он сутками лежит в бреду от боли и маковых настоев. Ему все равно, кто подаст воды, лишь бы подали.

– А Мезенмир?! – выдохнула Весняна. – Он хоть и пьянь, но не слепой!

– Слепой! – отрезала Яра. – Он видит только дно кубка и девок посадских. На меня он и не смотрит толком, для него я – мешок с золотом, который надо сбыть с рук. Я буду прятаться в горнице до самой свадьбы, якобы в молитве. А потом… на свадьбе невеста закрыта. Фата, убрус – никто лица не увидит до самой брачной постели. А муж…

Ярослава набрала в грудь воздуха, словно перед прыжком в бездну.

– Будущий муж, Светозар, видел меня последний раз, когда я под стол пешком ходила. Он помнит имя и род, а не лицо. Ему все равно. Ему нужно молодое тело и знатная кровь. Ты получишь это, Весняна.

Весняна замолчала. Страх всё еще колотил её, зубы выбивали дробь, но в этой дрожи появилось что-то еще. Азарт. Тошнотворное, пьянящее чувство, какое бывает у игрока в кости, когда он ставит на кон последнюю рубаху.

– А голос? – спросила она хрипло. – А манеры? Я же лапоть деревенский! Я руки о подол вытираю, я говорю грубо. У меня спина колесом от стирки. Я не умею ходить павой, как ты! Я выдам себя первым словом!

– Ты будешь молчать, – жестко сказала Яра. – Скажешь, что от страха перед великим мужем язык отнялся. Что скромность девичья уста сковала. Мужикам это нравится. Им покорные нужны, тихие. Будешь кланяться и глаза в пол прятать.

Яра наклонилась ближе, её шепот стал вкрадчивым, змеиным:

– А ходить научишься. Вспомни… помнишь, как мы в детстве, пока мать твоя на сенокосе была, в княжон играли? Ты надевала мои ленты, садилась на пень и приказывала ветру. У тебя взгляд тогда был… гордый. Властный. Лучше, чем у меня. В тебе, Весняна, гордыни больше, чем во всех боярах киевских. Выпусти её. Стань той, кем всегда хотела быть.