Полная версия:

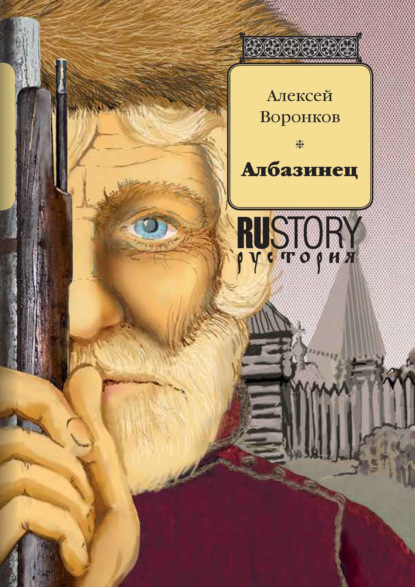

Алексей Алексеевич Воронков Албазинец

- + Увеличить шрифт

- - Уменьшить шрифт

Алексей Воронков

Албазинец

© Издательство «РуДа», 2021

© А. А. Воронков, 2021

© Е. Г. Чижевский, иллюстрации, 2021

© Н. В. Мельгунова, художественное оформление, обложка, 2021

* * *Напутное слово

Славным нашим прадедам, собирателям земель русских, посвящаю

Славна наша Русь подвигами во имя Отечества, только, увы, не все из них остаются в памяти народной. Ибо коротка бывает память человека. Уверен, мало найдется среди моих читателей тех, кому что-нибудь известно о трагической судьбе Албазинской крепости – первой, построенной нашими предками на Амуре. А ведь подвиг горстки ее защитников, выстоявших в кровавых битвах против несметных орд захватчиков, можно смело поставить в один ряд с подвигами защитников Брестской крепости и Сталинграда, Ленинграда и Севастополя. Действие моего романа разворачивается на фоне важных исторических событий, коими был богат XVII век. Его герои – русские люди, которых разные обстоятельства вынудили оставить родные места и в поисках лучшей доли отправиться «встречь солнца», к тем далеким и неведомым землям, где одни из них обретут славу, другие же найдут вечный покой. Многие из них представлены в книге под вымышленными именами или же вовсе являются собирательными образами, однако есть в этом списке и немало известных исторических фигур, ставших символами своей эпохи.

Буду рад, если после прочтения романа у кого-то из моих читателей вдруг появится желание еще больше узнать о великих деяниях наших пращуров – славных собирателей земли русской. Беда в том, что мы зачастую не стремимся к этим знаниям, оттого и пасуем перед фактами и впадаем в пессимизм, когда речь заходит о будущем нашей родины. Мол, Россия уже не та, что прежде, она обескровлена, а потому, хотим мы этого или нет, но нам однажды придется расстаться с большей частью своей территории. И в первую очередь-де это будут Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток.

Но разве можно отдать в чужие руки то, что веками пóтом и кровью завоевывали наши предки? Ведь были и хуже времена. И ничего – выстояли. И сейчас выстоим. Только надо в это верить…

Вместо предисловия

Шел 1601 год. Пала на миллионы людей казнь страшная. Весною небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение десяти недель беспрестанно так, что жители сельские пришли в ужас, не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать. А 15 августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Голод усиливался и наконец достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в преданиях современников.

«Свидетельствуюсь истиною и Богом, – пишет один из них, – что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту щипали траву и питались ею; у мертвых находили во рту сено». Мясо лошадиное казалось лакомством: ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей: оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства. Давили, резали сонных для ужасной пищи! Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках! Матери глодали трупы своих младенцев! Злодеев казнили, жгли, кидали в воду, но преступления не уменьшались. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях.

Голод и непогода продолжались два года. Рухнули реформы Бориса Годунова, а вскоре страна впала в хаос Смутного времени.

Не было у многострадальной Руси счастливых времен, вот и новый, семнадцатый век, который мы населили героями своего романа, явился с великими напастями.

Казалось, страна, вытерпевшая столько при царе Иоанне, должна была отдохнуть, расслабиться – да куда там! Тот пир, который бояре на радостях устроили после кончины Ивана Васильевича, обернулся несчастьями. Ударили в колокол на исход души, а получилось, что этим накликали новые беды. Волнения, начавшиеся в народе, который оказался без кормчего, а значит, неуправляемым, готовы были превратиться в бунт. Только вот некому было этот бунт возглавить. Приближенным покойного царя было ни до чего – власть делили. А чтобы охотников до этой власти было не столь много, в ночь после смерти царя Ивана служивые люди по чьему-то распоряжению стали хватать всех, кому покойный государь перед своей кончиной оказывал милости, и заточать в тюрьмы, отбирая у них поместья и вотчины в казну и разоряя их дома.

После великого, хотя и кровавого правителя, на трон сел его слабовольный и тщедушный сын Федор. С того все и началось. Власть-то, по сути, принадлежала не ему, а кучке князей и бояр, у которых были свои виды на трон. В конце концов управление всеми делами в государстве захватил Борис Годунов, потомок татарского мурзы Чета, принявшего в четырнадцатом веке в Орде крещение от митрополита Петра и поселившегося на Руси под именем Захарии. Тот построил близ Костромы Ипатьевский монастырь, ставший фамильной святыней его потомков, который они содержали и в котором их несколько веков погребали. Фамилия Годунов пошла от внука Захарии – Ивана Годуна. Годуновы владели вотчинами, но не играли важной роли в русской истории до тех пор, пока один из правнуков первого Годунова – Борис – не стал тестем царевича Федора Ивановича.

Найдись тогда на Руси крепкая рука, может быть, меньше выпало на ее долю страданий в новом веке. Ведь когда у тела несколько голов, им трудно договориться. А желающих править было много. Тут обычно в выигрыше тот, кто коварнее, проворнее и хитрее. Таким человеком оказался Годунов, который потихоньку расправился со своими соперниками. И снова, как при Грозном, Русь залили реки крови.

В общем, в новый век государство российское вступило не обновленным, а погрязшим в сварах и распрях, окруженным со всех сторон врагами. Годунов, будучи человеком разумным, все-таки пытался что-то сделать, чтобы сохранить русскую государственность, но враги державы, объединившись, уже жгли русские города и села. Им нужна была эта богатая черноземами и недрами земля. Каждый из правителей Европы спал и видел себя на русском троне.

А кто-то смотрел уже дальше. В конце шестнадцатого века английская королева Елизавета в своем письме к Годунову пыталась не только вытребовать у него привилегий для своих торговых людей, но и просила разрешения с помощью русских искать Китайскую землю. То есть, в ее планах было добраться до Сибири и Дальнего Востока и попытаться взять эти земли в свое правление или хотя бы для начала использовать их в своих целях.

Борис отклонил эти требования, однако все-таки дал право беспошлинной торговли одной из английских компаний. О чем он тогда думал, никто не знает. Только, видно, он уже понимал, что будущее государства русского будет связано с новыми землями, которые нарекли Сибирью, где, по слухам, лежала нетронутой плодородная земля и было много иного чуда. Понял, видно, что на эти земли свой глаз положили и другие монаршие особы. Значит, их надо опередить.

Но только Борису не суждено было прикоснуться к сибирским тайнам. Новый век преподнес ему много сюрпризов. Но мысль покорить и освоить дальние сибирские земли не сгорела в пламени войн и розней, которыми был богат этот век. Пришел час, и, справившись со смутным временем и восстановив Царский Престол, русский народ дал выход своей духовной силе в укреплении соборного духа во всех областях своего бытия, что активно проявилось и в собирании отдаленных земель. Загадочная Восточная Сибирь открывалась для героизма первопроходцев, устремившихся, как говорили в старину, «встречь солнца»… Однако дело присоединения и освоения новых земель в суровых и необжитых местах могло быть выполнено только крепкими, сильными духом, терпеливыми и смекалистыми людьми. Но разве мало таких людей рождается на святой Руси?

Часть первая

Глава 1. Казачья вольница

1

Весь май в тот год природа гуляли ветрами, принося с морей мокроту, пока наконец в начале июня не показалось злое амурское солнце и не обожгло люто землю. Оно выпило влагу с полей, остановило бег ручьев и небольших речушек, повергло ниц спеющие тяжелые травы и нивы. Воздух стал сухим, раскаленным и недобрым. В этом нещадном пекле страдали не только люди, но и все живое. И лишь дети не замечали того, что вызывало у взрослых ощущение ада. Загоревшие до угольной черноты, с шелушащимися носами и потрескавшимися белесыми губами, они весь день не вылезали из воды. Их звонкое многоголосье было слышно далеко округ. И так продолжалось до самого вечера, пока на берегу не появлялись родители и не прогоняли своих заигравшихся чад с реки.

– А ну Васька, марш домой! И не канючь! А то обедать не обедал – и от ужина, что ль, решил отказаться? – заведет какая-нибудь баба.

– А ты, Емелька, чего ждешь? Али хочешь, чтоб я выпорол тебя? – А это уже албазинский казак пытается выудить из реки своего мальца. – Смотри, коль не слухаешь отца-матери, послухаешься телячьей шкуры.

Тут же со стороны крепостных стен прозвучит призывное:

– Манька-а-а! Слышь меня? Ночь на дворе. Гляди, утащит тебя басурман – будешь знать…

Басурманов, а так в крепости называли маньчжуров, дети боялись пуще всего на свете. Бывало, увидят на другом берегу спускающихся к реке конников в воинских доспехах – тут же с криками врассыпную. А вслед им хохот, вслед громкая непонятная речь. Река здесь неширокая – хорошо все слышно. Страшно! А вдруг эти вороги пришли их, детишек, воровать, чтобы потом продать в рабство? Так, по крайней мере, объясняли детворе взрослые каждое появление маньчжуров, пытаясь приучить своих чад к бдительности. Дескать, нехристю что – у него нет жалости к православному. Были бы крещеными, жалели бы нас, русичей.

Оттого, видно, и пытались здешние святые отцы распространить православную веру по всему Амуру. Будет одна вера – будет и мир, говорили они. Так что крестили всех подряд, не разбирая, кто какого рода-племени.

Вот и на Иванов день были назначены крестины. И то: на Предтечу никто не работает. Не рубят капусту, не берут в руки косаря, топора, заступа. Потому лучшего времени не найдешь.

Однако охочих набралось так много, что их не смогла бы вместить ни одна здешняя церковь. Потому и решили поступить так, как поступил в свое время Иоанн с Иисусом, – крестить всех в реке.

В день Рождества честного славного пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна с самого раннего утра далеко по берегу разнесся медный звон единственного в Албазине колокола, установленного на колокольне Воскресенской церкви. Народ поспешил в храм, у входа в который, стоя на высоком крыльце, их уже поджидал облаченный в золоченую ризу с епитрахилью и скуфьей приходской священник отец Максим Леонтьев. С ним были диакон Иона в мятой длинной рясе и похожий на филина псаломщик Мирошка, одетый в сермяжный кафтан. И если Леонтьев с Мирошкой гляделись довольно свежо и молодцевато, то Ионова морда походила на жеваный сапог. Этот боров буквально засыпал на ногах вместо того, чтобы, подобно своим спутникам, приветствовать входящих поклоном. Ну ладно, если б это происходило после всенощного бдения, а то ведь не было такового, поэтому любой завидевший Иону мог предположить, что тот еще не просыхал с прошлого дня.

Впрочем, не он один пьянствовал в эту ночь, встречая приход Ивана Купалы. Весь острог гулял на берегу, а с ним и монастырские. Спать пошли только с рассветом. Потому даже колокол, созывавший народ на литургию, не смог разбудить иных гулен. Бабы ладно, тем не привыкать вставать рано. А тут нужно и на обед что-то сытное приготовить, да и укруту[1] подходящую подобрать. Чай, праздник, а в праздник наряжаться положено.

Наладив женские дела, стали мужей своих и чад поднимать. А те брыкаются, что-то бормочут бессвязное во сне. Пришлось кого холодной водой обливать, кого веником сгонять с мягких перин.

Ох, и трудно мужику вставать с похмелья! Не зря же в Европе эту мужскую беду кличут не иначе, как «русской болезнью», от которой всяк «прихворнувший» лечится по-своему. Одни снимают похмелье с помощью чесночного или лукового супа, другие – горячей овсяной кашей с кислым молоком, третьи – просто кружкой рассола. А иной придет в себя только после того, как ему на голову выльют ведро ледяной колодезной воды.

Что до казаков, то в таких случаях они обычно с силою брали себя за шкирку и так держали до тех пор, пока не проходила головная боль. А то прикладывали монетки к глазам и ждали, когда им станет легче.

Накануне старец Гермоген, бывший ярым противником пьянства, призвал к себе в келью атамана.

– Слыхал, ноне костры жечь на берегу собрались… Снова бражничать будете, да черными словами ругаться? – нахмурил он седые брови.

Никифор улыбнулся на всю ширину своих желтых прокуренных зубов.

– Ну да, пропустим жбанец-другой – не без того, чай ведь Купала.

Старец с укором смотрит на атамана.

– Купала!.. – передразнил он его. – Да вам, казакам, лишь бы повод был. Пьете, пьете, никак насытиться не можете. А того забыли, что вино уму не товарищ. Пропьете ведь ум-то, что будете делать?.. Ладно, празднуйте, но чтоб без мордобоя, слышишь меня? А то ведь вы не можете по-человечьи праздники-то гулять. Обязательно шуму наделаете. Ну что за люди, ей-Богу!

Он сокрушенно покачал головой, потом глянул подслеповато на атамана и строгим голосом сказал:

– И чтоб завтра все на литургии были, ты понял меня? А то с вас станется. Говорю, негоже православному против церковных правил идти. Сам тоже не забудь в церкву прийти. Запомни: ни с кого-нибудь – с тебя твои люди пример-то берут.

Что и говорить, казаки – народ конобойный[2], особо когда напьются. Но что поделаешь – уж такими их вольница воспитала. Люди-то они лихие и смелые, но уж шибко буянливые.

Однако Никифор твердо пообещал старцу, что на этот раз все обойдется без шуму, ну а коли кто из его товарищей вздумает кулаками махать, того он самолично перед всем казацким строем нагайкой отстегает.

Чуть завечерело, на берег Амура высыпал народ. Тут и албазинские были, и слободские, и те, что пришли из ближних заимок да селищ. Молодежь уже загодя натаскала хворосту для кострищ, и теперь ждали только темноты.

Казаки, как водится, гуляли отдельно от всех. Подобрав по-турецки ноги, они сели кружком на траву, достали кисеты с махрой и кресала, а потом, попыхивая трубками, стали ждать своего часа. Чуть поодаль расположились их жены и дети. Тут же двое кашеваров готовили тавранчуг – уху из разнорыбицы. Из-под крышки стоявшего на тагане большого медного котла, в котором, побулькивая, варилась ушица, вырывались убийственные запахи, вызывая у казаков голодную слюну.

Как только запылали на берегу костры, атаман велел казакам открыть приготовленный загодя бочонок меда, после чего назначенный им кравчий наполнил большую атаманову братину. Взяв ее в руки, Никифор поднялся с земли. Казаки поняли, что атаман собрался держать речь, и последовали его примеру.

– Братья мои, казаки! Товарищи и боевые други! – начал атаман. – Первый кубок на этом празднике я бы хотел поднять за родную нашу отчизну. Коль не было бы ее, не было бы и нас – тогда кто бы праздновал Ивана Купалу а, братцы? Так что за Русь-матушку!

– Любо! – дружно грянули казаки, заставив всех, кто находился на берегу, вздрогнуть.

– Так вот, товарищи мои, – продолжил атаман. – Без державы нашей мы ничто. Может даже обыкновенные черви. А потому мы должны как зеницу ока охранять ее и беречь от любого ворога.

– Любо! – снова бурно согласились с атамановой правдой казачки.

– Тогда выпьем же, братья, за державу нашу любимую, а еще за волю вольную, без которой нет казака!

– Любо-о! – разнесся мощный казацкий глас над озаренной светом костров рекой, повторяясь эхом где-то в бездонной глубине звездного неба.

2

Покончив с речью, атаман с чувством перекрестился, и, сделав жадный глоток, пустил кубок по кругу.

Тут же кашевары разнесли по деревянным чашкам да щаным горшкам уху. Достав из-за пояса припасенные для этого случая березовые ложки, казаки сели вкруг большого вышитого цветами столечника, на котором покоились приготовленные их женами праздничные яства – сычуг, гужи с чесноком, векошники, кундумцы, леваши, мазуни, сочни, стапешки, – и принялись жадно ее хлебать. Глядя на казаков, потянулись за ухою и жонки с ребятишками.

– Еще бы юшки! – первым справившись с горшком ухи, попросил Иона.

– Что, святый отче, гляжу, понравилась тебе наша уха-то? – улыбнулся пожилой кашевар Гордейка Промыслов.

– А то! – облизывая языком ложку, ответил тот.

– Ну тады подставляй посудину.

– И мне давай, – протянул свою чашку молодой розовощекий казак Мишка, сын убитого богдойцами в одной из стычек доброго казака Остапа Ворона.

И снова гуляет братина с сивухой по кругу.

– Зело изрядно! – сделав долгий жадный глоток, блаженным басом издает диакон Иона и вытер рукавом своей видавшей виды ряски мокрые от меда губы. Душа у него широкая, точно тот блин на сковородке.

– Господи, прости меня грешного! – перед тем как сделать глоток, перекрестился сидящий с ним рядом псаломщик Мирошка, слывший тем, что хорошо читал шестопсалмие.

– Эх, да чтоб не в последний раз! – следом, осенив себя крестным знамением, припал губами к братине казак Васюк Дрязгин.

– Нет браги, нет и отваги! – принимая у него из рук чашу, молвил пожилой казак Нил Губавин.

Гуляет, гуляет братина по кругу. Повеселели казаки, зарумянились. Хмельная кровь заиграла в их жилах.

– Эх раз, по два раз, расподмахивать горазд, кабы чарочка винца, два жбаночечка пивца, на закуску пирожка!

– А ну давай, братцы, еще по одной! Негоже казаку в праздник быть трезвым и гунявым.

Кравчий не успевал наполнять ходившую по кругу атаманову братину. А тут еще казачки, которым надоело пить с детями ячный квас, стали подходить со своими жбанками да ставчиками. Пот тек ручьем по лицу бедного виночерпия; уже и рубашка взмокла, и душа запарилась, а казаки кричат одно:

– Давай!

Так продолжалось долго, пока казаки не набили едою свои желудки и не отвалились от стола. Тут же задымили набитые ядреным табачком трубки и начались обычные пьяные речи. Казаки наперебой рассказывали о своих подвигах, где-то стараясь что-то приукрасить, а где-то и приврать. Как говорится, во хмелю, что хошь намелю. Кто-то вспоминал лихие походы на туретчину, другие – на крымского хана, третьи – на шведов. А в основном недобрым словом поминали маньчжуров, которые непрестанно совершали набеги на русские селенья, сжигая их дотла и убивая или уводя в полон[3] их жителей. Маньчжуры ловко уводили в плен, воруя застигнутых врасплох людей. Оттого люди и боялись их. «Луце же бо потяту быте, неже полонену», – говорили албазинцы.

– И неймется же этим бесам! – пьяно возмущался кто-то из казаков.

– А вот пойдем на них войной – тогда и расквитаемся! – восклицал другой.

– Да нет, братья, война нам не нужна – нужно мир сохранить на державных границах, – говорил атаман. – Так царю-батюшке угодно.

– Ну, коль царю угодно, тогда ладно, но проучить этих басурманов надо, – воинственно заявил сидевший подле атамана пожилой казак.

Неожиданно кто-то из казаков запел:

Как у нас на свадьбеХмель да дуда-а.Ду-ду-ду…Хмель говорит: я с ума всех сведу!Дубовая бочечка, бочечка, бочечка…Верчена в ей дырочка, дырочка, дырочка.Кто вертел, тот потел да потел.Стенько, ты не потел, да свое проглядел.Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду.Тут и другие подхватили знакомую им песню:

Гей, у Дону камышинка заломана.Старым дидом девка зацелована.Ду-ду-ду-ду-ду-ду,Дубова бочечка, бочечка,Верчена в ей дырочка, дырочка!..С земли поднялся Игнашка Рогоза. Тряхнул своими черными кудрями и, топнув ногой, крикнул:

– Эх, забодай меня коза!.. А ну давай плясовую!

И запел:

Гех, свыня квочку высыдела,Поросеночек яичко снес!..Казаков не надо было долго упрашивать. Тут же вскочили на ноги и, шатаясь, пустились в пляс. Завидев пляшущих мужей и женихов, к ним присоединились и бабы с девками. И пошла плясать казачья душа! Долго плясали, пока, устав, не повалились на траву.

– Ну что же ты стоишь – наливай! – поднимая над головой братину, приказал кравчему запыхавшийся атаман. – Помянем наших товарищей, сложивших головушку на поле брани.

И в который уже раз братина пошла по кругу. Потом пили за будущие свои победы, за родителей своих, жен и детей, за хороший урожай, здоровье и благополучие. Вконец казаки насыропились так, что принялись вздорить, пустив в ход кулаки. Кто там начал первый – теперь никто и не вспомнит. Только били морды друг другу отчаянно, при этом сами не понимая за что. Бабы и девки визжали, глядя на этот смертобой, но поделать ничего не могли. Знали, что в таких случаях казаку лучше не попадаться под руку – зашибет ненароком. Слава Богу, Гермоген всего этого не видел, а то бы не миновать атаману сурового разговора. Ведь он за все тут в ответе. На то он и атаман. Тем паче, что он обещал старцу, бывшему непререкаемым авторитетом на всем Амуре, следить за порядком. Но что поделаешь: во хмелю да во сне человек себе не волен. Тогда какой с казака спрос?

А тем временем берег жил своей жизнью. Больше всего, казалось, радовалась празднику молодежь. Эти, в отличие от взрослых, не стали делиться на группы. Все – и албазинские, и монастырские, и те, кто пришел из ближних и дальних заимок, – гуляли всю ночь сообща. Пели песни, прыгали через костер, играли в салочки. Когда наступила полночь, девки, следуя давнему обычаю, сняли украшавшие их головы венки из полевых цветов и со словами «плыви, веночек, туда, где живет мой суженый, подай ему весть обо мне» стали опускать их в воду. Парни бежали вслед течению, хватали эти венки, а потом искали тех, кому они принадлежали.

Бывало, разбившись на парочки, молодые убегали в лес и там упоенно грешили. Ведь с древних пор это была единственная ночь в году, когда разрешалось бесстыдно грешить, при этом, не боясь огласки.

Ночь пролетела быстро, а с рассветом берег опустел, и лишь догоравшие угли в кострах да пустые винные бочки напоминали о недавнем веселье…

3

После литургии народ потянулся к реке, где в урочный час должен был начаться обряд таинства. Кто-то решил спуститься поближе к воде, однако большинство все ж предпочло наблюдать за происходящим с крутого берега, так что уже скоро у крепостной стены, мрачно взиравшей на реку своими пустыми глазницами, собралась большая толпа зевак. Кого только не привело сюда любопытство. Здесь были и казаки с женами, служилые и ремесленные люди, торговцы и даже промысловый народ из близких и дальних тунгусских улусов и стойбищ. Были и крестьяне из окрестных деревень, из слобод да ясачных заимок, которые, как и большинство здесь, явились целыми семьями.

По случаю праздника многие бабы и девицы выкудезелись[4], надев лучшие свои наряды. То здесь, то там мелькали домотканые распашные паневы[5] с яркими кушаками, саяны[6] с широкой полой орнамента по подолу, сшитые умелой рукой длинные косоклинные верхницы[7], сарафаны с лифом, на кокетке, прямые из льна с малиновыми шерстяными передниками, отделанными шелковыми галунами и парчой. Все, как водится, при поясах – кто тканых, кто вязаных, кто плетеных. На головах – платки, кокошники, сороки, повойники, кички, петухи[8]. В общем, были здесь фасоны со всех уголков Московии, которые переселенцы привезли с собой в эти далекие необжитые края.

Мужская половина гляделась не столь ярко. Особо что касается пашенных крестьян. Обычная сермяжная картина: свитки, зипуны с наголовниками из грубого толстого сукна поверх штопаных посконных рубах, такие же штопаные портки, насунутые глубоко на глаза магерки, татарки[9], суконные и войлочные шапки. Ноги в опорках[10], но чаще в лаптях, подвязанных к икрам оборами – кто в лычных на колодке, кто в простоплетках без обушника. Одним словом, беднота сиротская. Да вот ходит по Руси пословица такая – не будь-де лапотника, не было бы бархатника, то есть того же боярина с дворянином.

Совсем иначе выглядел промышленный, торговый и ремесленный люд. На большинстве из них были камзолы или сносного вида полукафтаны с отложными воротниками, пошитые женами полотняные штаны да смазанные дегтем сапоги.