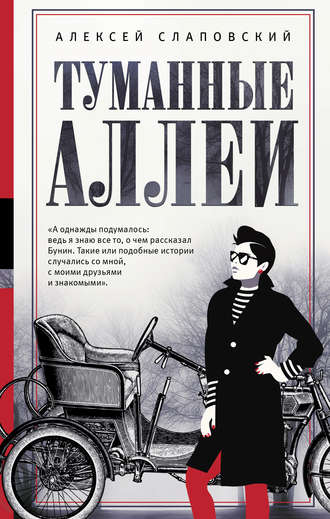

Алексей Слаповский

Туманные аллеи

Предисловие

Предвижу иронические отзывы:

«Слаповский взялся переписывать Бунина».

«Как Алексей Иванович посягнул на Ивана Алексеевича».

«С Буниным на короткой ноге».

И т. п.

В самом деле, зачем мне это нужно?

Попробую объяснить.

Меня всегда манили и раздражали «Темные аллеи» Бунина.

Манили тем, как написано, а раздражали многим. И архаичным до неловкости эротизмом. И книжностью разговорного языка. И отношением к женщине как объекту, пусть даже и поклонения.

А еще я никогда не мог забыть, что автор – барин, аристократ, и чувствовал себя плебеем, подсматривающим за господской жизнью. «Род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом…» – читал я, мелко злясь оттого, что ничего в этом не понимаю. Будто не по-русски писано.

Бунин во многом казался и кажется мне – конечно, ошибочно – высокомерным, даже без аграфов и пеплумов, в благородной своей простоте. В простоте, пожалуй, особенно – тоже барской, недоступной для меня, потомка крестьян.

И поэтизацию смерти я не могу принять, от любви эта смерть или от войны, неважно. Я не считаю смерть, как некоторые избранные и мудрые, главным событием жизни. Мне это обидно. Да, я понимаю, что приходим мы из Небытия и уходим в Небытие, которое в миллионы и миллиарды раз масштабнее существования человечества, наше бытие по сравнению с Небытием – вспышка спички в бескрайнем космосе. Но не будь этой вспышки, этого бытия, тогда и о величественном Небытии поговорить было бы некому. Что оно есть, что его нет – без разницы.

А однажды подумалось: ведь я знаю все то, о чем рассказал Бунин. Такие или подобные истории случались со мной, с моими друзьями и знакомыми. Мне захотелось понять, что изменилось, как живут сейчас эти сюжеты. Сравнить два времени. Уловить перемены в людях, в языке, в том, что мы называем любовью, понимая под этим каждый свое.

Для чего?

Вот тоже вопрос. Не знаю. Не для соревнования, конечно, это было бы глупо. Впрочем, да, и для соревнования тоже, и пусть глупо, но если бы я утверждал, что не бываю глуп, то был бы совсем дурак.

И этим признанием я окончательно подставляюсь – особенно критикам, но я не для них пишу, а для читателей, которым, возможно, как и мне, захочется сравнить любовную сторону жизни людей, какой она бывала раньше и какой она бывает теперь.

Ваш А. С.

I

Туманные аллеи

Как это сказано в книге Иова?

«Как о воде протекшей будешь вспоминать».

И. Бунин. «Темные аллеи»

В окрестностях поселка Вербилки, что в сотне километров от Москвы, на берегу реки Дубны находится пансионат, называемый «Гелиопарк». Места там чудесные, кругом лес, река течет плавно и тихо, можно ловить рыбу и прогуливаться на лодках. Или просто сидеть на берегу и думать. Отдыхать.

Для этого сюда и приехали муж с женой, ему под пятьдесят, ей тридцать пять или чуть больше.

– У них ужин с семи до восьми, – сказал муж, изучив листок с распорядком, лежавший на столе. – Опоздали. Но есть кафе. Сходим? Или прогуляемся сначала? Или вещи разложим?

– Как хочешь.

– Ты покладистая сегодня. Даже странно.

Она действительно была какой-то задумчиво- рассеянной. Обычно женщины на отдыхе озабочены, иногда даже больше, чем на работе, это ведь дело серьезное: осмотреться, все разложить и расставить, выяснить, где тут что, составить план развлекательных мероприятий, а уж потом можно расслабиться и получать удовольствие. Но она была в каких-то своих мыслях, к которым будто прислушивалась, и муж посматривал на нее вопросительно, однако вопросов не задавал.

– Ладно, прогуляемся, – решил он.

Отправились к реке.

– Отличное название – Вербилки, – говорил он. – Так бы и назвали пансионат. Нет, «Гелиопарк», видите ли! Тогда уж – «Солнечный парк». Просто и мило.

– Тренд такой. Мода. Концерт балалаечников – не звучит. Балалайка-шоу – уже интересно.

– Кому?

– Кому-нибудь.

А вокруг стлался туман. Чем ближе к реке, тем он становился гуще, кусты обволакивало им, как ватой.

– Красиво как, – сказала она.

– Да. Вот тоже загадка, почему нам это нравится? Почему туман – красиво? С чего мы это взяли?

– Просто красиво, и все.

– Просто ничего не бывает. На самом деле нет ничего красивого или некрасивого. Всякой красоте есть практическое объяснение. Туман – влага, вода, жизнь. Поэтому нам и нравится.

– И он редко бывает.

– Умница, садись, пять. Верно. Что редко, то и красиво. Вот цунами, тайфуны. Страшно, но красиво. И тоже редко бывают.

– Но люди же гибнут.

– А ты чего хотела? От красоты всегда гибнут. Как сказал, да?

– Хорошо сказал. Это что за деревья? Стволы какие толстые.

– Кажется, липы. «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи».

– Бунин, да. Хотя это не Бунина стихи.

– А чьи?

– Огарёва. И у него не так. У него: «Вблизи шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея».

– Каждый помнит, как запоминает.

– Наверно, да. Был шиповник – вблизи, и аллея – одна. А захотелось, чтобы кругом цвел шиповник, везде, и чтобы аллей было много.

– Всегда хочется, чтобы было много. Так мы устроены. И замусорены донельзя. Чего только в голове нет. Я вот Бунина вспомнил, а что за деревья – не знаю. Может, липы, а может, вязы какие-нибудь. Или клены. Нет, клены другие. Я слов знаю больше, чем настоящих вещей. Грустно. Идешь вот в тумане, нет бы просто любоваться, а в голове и сказка про ежика, который тоже в тумане, и песни всякие. «Туман, туман, густая пелена», – фальшивым баритоном пропел мужчина.

– Это что?

– Из советского времени, ты вряд ли помнишь. Какой-то ВИА пел. Вокально-инструментальный ансамбль. Нет, правда, вот вымрет человечество или трансформируется, будет какая-нибудь неорганическая цивилизация. Плазменная какая- нибудь. И для них все эти наши красоты будут звук пустой. И все наши драмы, все эти Анны Каренины, Раскольниковы, Илиады и Одиссеи, они просто не поймут эту чушь. Будут носиться по космосу, питаться кварками, размножаться молниями. А все, чем мы мучились и чему радовались, исчезнет. Но они тоже что-то любить должны, как думаешь? Интерес тоже к чему-то должен быть, не только же куски чистого разума по Вселенной шляться будут. Любовь протона к нейтрону. То есть к нейтронше. Она мерцала зеленым светом, ее бока были безупречно круглы, она летела по модной траектории изящно и волнующе, и у него сердце оборвалось… Стоп, сердца не будет. А что тогда будет обрываться? Ты чего?

Ему почудилась в том, как она на него смотрит, легкая снисходительность. Умиление матери, любующейся своим умствующим ребенком. Ребенку было бы приятно, а ему стало немного досадно.

– Все это, между прочим, не такая уж теория, – сказал он. – Мы по чужим установкам живем и по чужому примеру. И даже удобно. Вот джинсы, футболки, кроссовки. Нормально. А сто лет назад шли бы – ты в кринолине, я в камзоле каком-нибудь, за кусты цеплялись бы, но тоже считали бы, что нормально. Понимаешь? Глупо говорю, что ли, чего ты смеешься?

– Я не смеюсь.

– А что? Какая-то загадочная сегодня.

– Да нет, просто отдыхаю. Выкинула все из головы.

– И правильно. И мне надо.

Они подошли к крутому берегу, спустились по деревянной лестнице. У дощатого причала покачивались прогулочные лодки, тихо постукивая бортами и позвякивая цепями. Человек в брезентовом плаще закрывал дверь фанерной будки. Наверное, он заведовал этими лодками.

– Вы тут хозяин? – весело и громко спросил мужчина.

– Завтра приходите.

– Черт, досадно! Понимаете, штука какая? Человек как устроен? Мы даже и не собирались кататься. И если бы было можно, еще подумали бы. Но вот нельзя, и сразу очень хочется прокатиться! Просто парадокс! Но для вас тут в чем плюс? Днем скучно – вам заплатили, вы дали лодку, весла, и все. Тут же платные лодки?

– Конечно.

– Ну вот. А теперь все интересней, вы можете дать, а можете не дать. Вы уже не просто лодочник, вы – вершитель судьбы. Вы, конечно, можете не дать лодку, мы поймем. А можете сделать нас счастливыми. Не каждый день бывает возможность кого-то осчастливить!

Женщина улыбалась. В первые годы совместной жизни она стеснялась этой манеры мужа говорить витиевато в простых ситуациях и с простыми людьми. А потом привыкла. И поняла, что многим из простых людей это нравится. Их как бы приглашали в другую область отношений, им оказывали доверие, их заведомо считали достаточно мудрыми, чтобы взглянуть на обычный предмет с необычной точки зрения. Хотя встречались и непрошибаемые, которых такое приглашение к мудрости только злило, им было удобней в привычном обиходе.

Человек в плаще, похоже, не очень-то слушал, нагнулся к одной из цепей и что-то там делал. Распрямился, повернулся, оказался совсем молодым, лет двадцати пяти, не больше. Он подал мужчине замок.

– Когда вернетесь, цепь на замок и просто защелкните, он без ключа закрывается. Дальше моста не заплывайте, долго тоже не надо, а то ко мне претензии.

– Спасибо огромное! – мужчина достал бумажник, глянул. – Наличности нет, только карточки.

– Завтра заплатите. Весла потом вон туда положите, в лодке не оставляйте. И не утопите вашу спутницу, а то с меня спросят.

Говоря это, он поглядывал на женщину с иронической полуулыбкой, с легкой и веселой охальностью в глазах: знаю, знаю, зачем к нам в пансионат мужики в возрасте приезжают с молоденькими хорошенькими женщинами, ничего против не имею, хотя я, на всякий случай, молод, свободен и собой неплох!

Женщина в ответ улыбнулась, чтобы доставить ему удовольствие, но все же сказала:

– Не беспокойтесь, муж хорошо с веслами управляется.

Лицо молодого человека тут же стало подчеркнуто приличным и служебным:

– Тогда нет проблем!

Он ушел.

Муж, отталкиваясь от причала и начиная грести, добродушно ворчал:

– Благодетелем и вправду себя почувствовал, а на будке табличка – до девяти. Он всего лишь свою работу выполнил!

Лодка скользила в тишине, он окунал весла аккуратно, будто жалея, что приходится нарушать гладкость воды, берега были плохо видны в тумане, но выше все еще было ясно, и сквозь верхушки деревьев посверкивали лучи уходящего солнца.

Показался мост, высокий, железнодорожный, в треугольниках металлических ферм. Казалось, он перекинут не от берега к берегу, а от деревьев к деревьям.

– Мост, – сказала она.

Он оглянулся.

– Да. Всегда, когда вижу такой мост, вспоминаю кадры из фильма Германа. «Проверка на дорогах». Помнишь?

– Когда партизанам надо было взорвать мост, а под ним в барже наши пленные? Жуткая сцена.

– Герман вообще жуткий. Поворачиваем?

– Еще поплывем. Очень уж хорошо.

Он поднял весла, уложил вдоль бортов, лодка двигалась сама, по течению.

Она опустила руку, смотрела, как вода обтекает пальцы.

– Кувшинки, – увидел он. – Хороший знак, если есть кувшинки, значит вода чистая. И это даже странно, у них, говорят, краску с фарфорового завода сливают. Я читал, можно сходить на экскурсию, посмотреть, как это делается, сходим?

– Может быть. Знаешь, похоже, я беременна.

– Похоже – или…

– Или. Да, точно. Теперь уже точно.

Обычно очень словоохотливый, мужчина молчал.

Она смотрела на свою руку.

У него была дочь от первой жены, погибшей. А еще сын, живший со своей матерью отдельно. И у нее тоже имелся сын от первого брака. Они жили вместе уже шесть лет, о совместном ребенке речи не шло, ему, похоже, уже хватало, а она считала себя после первых сложных родов неспособной зачать. Так и врачи говорили. И – вот. И она не знала, как он к этому отнесется. Конечно, аборта не потребует, не такой добрый человек. Но будет ли рад? У него и так полно забот, да и возраст. Все уже устоялось, наладилось, и что же, в пятьдесят лет становиться опять молодым папашей? Пеленки, распашонки, детский плач по ночам?

И вдруг она услышала смех. Подняла голову, посмотрела.

Он смеялся негромко, качал головой, будто чему-то удивлялся.

– Ты чего?

– Да я все о том же, насколько голова у нас замусорена! Естественно, я тут же «Американскую трагедию» вспомнил, как там парень девушку топит. Узнал, что беременная, повез на лодке кататься и утопил.

– Я читала. Да, вовремя вспомнил, – засмеялась и она.

– А ты хорошее место нашла, чтобы такие признания делать.

– В самом деле. Знаешь, ведь даже не подумала. Он ее сначала убил, а потом утопил? Или как?

– Не помню. А тебе как лучше?

– Убивать больно. Лучше сразу утопить. Захлебнусь, и все.

Ей хотелось к нему. Сесть рядом, чтобы обнял. И ему хотелось к ней.

Но оба понимали, что это уже лишнее, что больше ничего не надо делать. И ничего не надо говорить.

Он развернул лодку, поплыли обратно. Начало темнеть.

По мосту прошел поезд, и в ровном перестуке колес было что-то успокоительное, в нем слышались упорядоченность и привычка к расписанию.

Обратно шли молча. Уже у входа в корпус он остановился.

– Черт, лодку не замкнул. Подведу человека. Пойду замкну.

– Я с тобой.

– Зачем?

Он посмотрел на нее и смутился, будто сказал глупость.

– Да, конечно, только быстро. А то уже есть страшно охота.

Курица

Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата…

И. Бунин. «Кавказ»

Приехав в Москву, я отправился к гостинице «Измайлово».

Она ждала меня у выхода из метро.

Женщина, конечно, а не гостиница.

Обняла меня крепко, молча, уткнувшись лицом в плечо. Так встречают не любовника, а мужа, вернувшегося с войны.

– Ладно, пойдем, – сказал я.

И тут увидел ряд старух, которые стояли над деревянными ящиками, накрытыми газетными листами, а на ящиках, в кастрюлях и пластиковых пакетах – картошка вареная, огурцы соленые, капуста квашеная, куры жареные и подкопченные. Тогда, а это было в середине девяностых, такая торговля с земли и едой, и вещами цвела вольно и повсеместно.

Ароматы благоухали на всю округу, а я не ел со вчерашнего вечера, поэтому купил и картошки, и огурцов, и целую курицу.

– Ты собираешься это есть? – спросила она.

– Нет, администраторшу угощу, чтобы дала хороший номер, – сострил я.

Она не улыбнулась. Смотрела по сторонам.

– Знаешь, такое ощущение, что муж за мной следит.

– Ерунда.

Мы отправились в один из корпусов, «Дельта» или «Гамма», не помню.

Номер я попросил на последнем этаже – чтобы подальше от земли. Такой нашелся, мы поднялись, долго шли длинным коридором.

Едва оказались в номере, начали целоваться.

– Извини, сначала мне в душ, – сказал я.

– У меня мало времени. То есть вообще-то я до вечера отпросилась, но еще нужно кое-куда съездить.

– Успеем.

Я принял душ, потом достал из пакетов продукты, разложил, стал есть – торопливо, жадно, но с юмором, то есть что-то говорил веселое, развлекая ее.

Она от еды отказалась, сидела на краю кровати, выглядела смущенной, почти напуганной.

– Все нормально, чего ты? – успокаивал я.

– Мы полгода не виделись. Для меня все – как в первый раз.

– Для меня тоже.

– Разве? Ты такой спокойный.

– Это кажется.

Аппетит меня одолел прямо-таки несуразный, я все ел и не мог остановиться.

– На тебя страшно смотреть, – сказала она. – Знаешь, так, наверно, какой-нибудь палач перед казнью насыщается. Чтобы сил хватило головы рубить.

– Основной инстинкт – еда, а не то, что думают. Энергия. Все на свете – виды энергии. Сейчас я ее беру, а потом отдам тебе.

Наконец я почувствовал себя наевшимся, убрал остатки в холодильник, умыл руки и лицо, почистил зубы.

Через час она, раскрасневшаяся, счастливая – как мне казалось, с улыбкой лежала рядом, глядя на меня, касаясь пальцами лица, и говорила:

– Ладно, прощаю.

– Что?

– Курицу.

– Вот ты, ей-богу.

– Для меня нет ничего более асексуального, чем едящий мужчина. Я ненавижу готовить, кормить. Муж обижается, а я сказала: что угодно, только не это.

– Не знал.

– Я хотела уйти даже.

– От него?

– От тебя. Когда ты ел. Но потом поняла – если я даже это терплю, значит отношусь к тебе очень хорошо. Мягко говоря.

– А если не мягко? – напрашивался я, целуя в ухо.

– Кокетун! – уколола она меня рафинированным словцом. Интеллектуалка, чо.

Потом она ушла.

Я жил там неделю. Мотался по Москве, делал свои дела, встречался с людьми, разговаривал – и все мне казались приятными, и я, наверное, был для всех приятен, потому что мне улыбались, говорили со мной добродушно и участливо, даже если в чем-то отказывали.

С ней мы встречались еще три раза.

Входя, она спрашивала:

– Сегодня с чего начнешь? С меня или с курицы?

– Хватит! – сердился я шутливо, целуя ее и нетерпеливо раздевая.

В последний вечер вышел ее проводить. Помню, коридор был пуст, в лифте никого, внизу тоже. Было ощущение, что мы последние, кто покидает огромный тонущий корабль.

Зато на крыльце нас ждал он, ее муж, с которым я был знаком столько же, сколько с ней, и мы даже считались отдаленными приятелями, да и были коллегами по ремеслу.

– Ничего не надо, я прошу! – тут же сказала она.

– А я и ничего, – сказал муж, человек, как я уже знал, сдержанный, мягко-интеллигентный и, главное, беззаветно любящий жену. – Я просто – поговорить.

– О чем? Не нужно!

И она пошла прочь – к метро. Остановилась. Стояла, не оборачиваясь. Ждала его. Так ждут выстрела спину, сравнил бы я, если б любил подобные метафоры.

– Я хочу, чтобы вы знали, – сказал мне муж негромко, – что у нее это бывает. Однажды она встречалась утром с … – он назвал известную фамилию, – потом поехала к … – он назвал фамилию еще более известную, – а вечером решила навестить … – он назвал еще одну фамилию, мне неизвестную, но, судя по его тону, этого человека тоже все должны были знать. – Она экспериментирует.

– И что?

– Не берите в голову.

– Чего не брать?

– Ничего.

Я укорил его:

– Понимаю ваши эмоции, но какого черта вы мне пересказываете сплетни про свою жену? Нехорошо!

– Это не сплетни. Повторяю, я просто хочу, чтобы вы знали.

– Я все знаю. Она мне рассказывала.

– И?

– Что?

– Ваше решение?

– Какое решение, вы о чем?

– То есть для вас это проходной эпизод?

Сцена была нелепая, похожая на диалог двух джентльменов девятнадцатого века, за спинами которых стоят слуги с дуэльными пистолетами, но джентльмены еще не решили, стреляться или нет, брошен ли вызов, или пока все ограничивается словесным турниром, не требующим кровавой сатисфакции. Мне надоело, я сказал:

– Эпизод, не эпизод, вам-то что? Лучше подумайте, как вы смотритесь в этой ситуации. Шпионите, советы мне даете.

– Я просто очень ее люблю.

– Я тоже.

– И?

– Что и?

– Я понял. Извините. До свидания.

Он пошел к ней. Хотел взять ее за руку, она отшатнулась, быстро пошла к метро.

Оглянулась и крикнула:

– Курица!

Эффектный финал. Но не было этого.

Мне это представилось, почудилось – как возможное, хоть и не совершённое.

Да и не могла она так меня обидеть, другого рода была женщина.

Ушла, не оглядываясь, а он шел за ней, не приближаясь, – так отец ведет домой загулявшую блудную дочь, которая согласилась с ним идти, но потребовала, чтобы тот следовал на расстоянии, чтобы никто не подумал, что ее ведут, будто под конвоем.

Года через три или четыре они все-таки разошлись, она уехала то ли во Францию, то ли в Испанию с влюбившимся в нее сотрудником посольства или каким- то переводчиком, я не уточнял.

А бывший муж впал в тихое пьянство, снимал комнату где-то в дальнем Подмосковье, куда электричкой ехать полтора часа. Там и умер и был обнаружен дня через три по запаху – довольно заурядная история.

Так получилось, что я попал на похороны, на панихиду, сначала церковную, а потом гражданскую, где пришедшие в гости к смерти немногочисленные друзья говорили о нем с большим уважением.

Она не смогла приехать, но прислала своего выросшего сына, оставшегося в Москве, который передал родным и близким покойного ее глубокие соболезнования.

Сказки

– Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко.

– В старину, Машенька, все жутко было.

И. Бунин. «Баллада»

У бабушки моей в углу, между шкафом и стеной, висела икона. Когда бабушка приехала к нам жить из деревни, всех вещей было – старый сундук, обитый жестяными полосами, и эта вот икона. Бабушка повесила ее сначала на виду, у окна, но мама попросила спрятать.

– К нам разные люди ходят, мало ли.

Сундук тоже поместился в этом углу, под иконой. Раз в год бабушка открывала его, перебирала вещи. Сильно пахло нафталином. Там были платки, простыни, темно-цветастое платье, черные туфли мягкой кожи, похожие на тапочки.

– Ты ничего этого не носишь, зачем оно? – спрашивал я.

– Приданое.

– Какое приданое?

– На смерть. Отстань, шутоломный.

Время от времени она вставала перед иконой, кланялась и бормотала.

Я, всегда любопытный до слов, вслушивался и понимал, что бабушка не знает ни одной молитвы, говорит то, что в голову придет.

– Святый Боже, святый-страшный, воскреси, помоги, помилуй, Христе славный, мать и сына, во имя веков, святый-страшный, помилуй, хлеб насущный, спаси, помилуй, беду-радость сохрани, пронеси, спаси, святый-страшный, присно ныне, долги мои прости, святый-страшный…

И так далее.

Я, четырнадцатилетний, усмехался и говорил:

– Бабань, новость знаешь? Бога нет!

– Уйди, – отмахивалась она, смущенно улыбаясь, – сердиться и злиться не умела. Даже ругалась если на что, то с улыбкой.

– Нет, правда!

– Молчи, дурашный! Клеврещешь на него, вот он тебя накажет. Он все видит, все знает.

– Да? Рентген он, что ли? – умненько допытывался я.

– Сам ты рентген, отстань!

Под праздники – Пасху, Первомай, Октябрьские и Новый год – она доставала из сундука желтую свечку, ставила ее на сундук в чисто вымытую стеклянную баночку из-под майонеза или сметаны, были тогда такие маленькие баночки, и молилась дольше обычного.

А я всегда перед праздниками чувствовал себя печальным и одиноким. Люди готовятся к веселью, к совместным песням, еде и выпивке, а мне в этом чудилось принуждение. Настал день – хоть тресни, а веселись.

Однажды, под Новый год, томясь этим настроением, я подошел к молящейся бабушке. Она тут же перестала.

– Чего тебе?

– Ты говоришь, он все знает. А как это проверить? Где доказательства?

– Да хоть я тебе доказательство. Что живая.

– Это как?

– Отстань.

– Нет уж, расскажи.

Бабушка пошла в кухню, поставила кастрюлю, чтобы что-то варить, налила себе и мне чаю.

И начала.

– Это еще в голода́ было, до войны. Такой ужасный страшный голод был, что люди людей ели.

– Слышал, сказки. Антисоветская пропаганда.

– Ага, скажи еще, что голода не было.

– Был в Поволжье, я читал. Но чтобы люди людей…

– Ты слушай. Я многодетная была, восьмеро у меня было, не считая, что детством померли, а всего было одиннадцать. Голод, умираем все. И узнаём, что исполком многодетным вспомощение выделил. Крупы, еще чего-то. Нас было две осталось многодетных, я и Мария. Остальные или сами померли, или уже дети у них все полегли. А нас двое многодетных осталось. И, значит, с района телеграмму дали в сельсовет: таким-то явиться за получением, доставки не ждите, вывоз самоходом. Ну, и мы пошли в Екатериновку.

– Пешком?

– Пешком, да зимой!

– Туда километров двадцать пять?

– Не считала, много.

– А довезти никто не мог? Машин не было? Или лошади?

– Все при хозяйстве было, кто ж нам даст? Мы начальство, что ли? В общем, пошли мы с ней. Накутали на себя рогожей каких-то, пошли. Идем. Холодно, ветер. Смотрим – кто-то догоняет. Мужик. Не наш какой-то. Чего-то кричит. А Мария пуганая, говорит: не останавливайся, пошли быстрей. Ну, мы бегом. И он бегом. Мария плачет: это людоед. Я ее утешаю, а сама тоже реву – всё, смерть пришла.

– С чего вы решили, что он людоед?

– А кто еще-то?

– Может, просто хотел с вами пойти. Чтобы веселей.

– Ага, рассказывай! Ну, мы бежим. Тут Мария встает, задыхается, за грудь берется. Говорит: все, не могу, шут с ним. Пусть сожрет, один конец. А он отстал. Тоже ведь слабый с голода. Тужился, а не догнал. Мы отдышались, смотрим – а он опять. И опять чего-то шумит нам. Подманивает. Ну, мы опять бежать. А кругом пусто, только Прудовой впереди, поселок такой, а сколько до него, неизвестно. Так и пошло – то бежим, то сил нет, стоим. И он стоит, дышит. Мария говорит: у него на нас двоих опасения, что мы двое. Говорит, ежли я упаду, ты меня не брось. А то он нас поочередке съест, все равно не упасешься. И смех и грех. А Прудового все нету. Мария аж почернела вся, опять говорит: не могу, лягу, пусть ест. И тут машина. А на машине Коля мой, сын. Он в Екатериновке работал тогда и угол там снимал. Я ему: ты как тут? А он: да вот решил съездить. Меня, говорит, как кольнуло, я и поехал. А вы чего? А мы за вспомощением, крупу обещали. Ну, он развернулся и повез нас обратно.

– А этот, который за вами шел?

– Пропал куда-то. Коля сигналил ему, нет, никого не видно. Испугался, надо знать.

– Ну, допустим. И что?

– Как что? С чего бы Коле ехать к нам? А я скажу: Бог ему шепнул.

– Ерунда.

– Ну, считай, что так. А я тебе говорю: Бог все видит, все знает. Ты вот запрешься у себя, думаешь спрячешься, а нет, как на ладонке ты у него!

Она засмеялась и погрозила мне пальцем.

Я тоже засмеялся и ушел в свою комнатку.

Осмотрел ее.

В двери щелей нет.

На окнах шторы и тюль. Всегда ли я задергиваю шторы? А через тюль снаружи – можно что-то разглядеть? Я вышел на балкон, посмотрел оттуда. Видно плохо, но сейчас вечер и свет не горит. Вернулся в комнату, зажег свет, снова вышел. Теперь все на виду. Но это вблизи.

Я оделся, спустился на улицу, вглядывался оттуда, отходя все дальше. Оказался у дома напротив. Нет, при всем желании ничего нельзя увидеть.

А если в бинокль?

Но кто будет смотреть в бинокль?

Да мало ли. Подглядел что-нибудь и рассказал бабушке, вот она и грозит мне пальцем. Будто что-то знает.

Скорее всего, ничего она не знает, а только делает вид. Ошибка старших и старых в том, что они считают себя умнее детей. А хитрые дети им поддакивают, соглашаясь, – лишь бы отстали.

Утром я пошел в школу. По асфальтовой тропинке мимо дома напротив.

Из подъезда вышел Юрков из параллельного класса. Мы не дружили, у нас были разные компании. Привет-привет, и все.

Я ему кивнул, он мне кивнул, я пошел себе дальше, он за мной.

А может, подумал я, он и есть тот, кто следит за мной? Недаром же всегда ехидно улыбается. Правда, он со всеми так. Такой характер у человека, такой настрой – на все смотрит с усмешкой, все ему не нравится, вечно на что-то жалуется, но с удовольствием, будто рад, что есть на что пожаловаться. Знаю я таких людей – сами ничего интересного не делают, но любят наблюдать и прохаживаться на чужой счет.

Вот он и наблюдает.

Противно: нет бы обогнать или отстать, идет в трех шагах сзади, сопит, что-то себе под нос бормочет или напевает, такая у него привычка.

Я и потом замечал, как неловко бывает, когда два человека оказываются на улице рядом и идут с одинаковой скоростью. Будто они вместе. Глупо и странно. В таких случаях или прибавляешь шаг, или, наоборот, идешь медленнее.

Юрков шел и шел следом.

Но наконец школа, и через пару уроков я выкинул все это из головы.

А назавтра Юрков опять встретился. И опять шел сзади до самой школы.

А потом еще раз.

По вечерам, да и днем, я начал плотно задергивать шторы. Пусть теперь смотрит – ничего не разглядит.

И опять он мне встретился с утра. Причем, как нарочно, вышел чуть после, чтобы пристроиться за мной. Совсем обнаглел. Я шел, злился, не выдержал, остановился, повернулся.

– Тебе чего надо?

Он, не понимая, выпучил глаза.

– Чего?

– Это ты чего? Подсматриваешь за мной?

– Когда?

– Я вечером тебя на балконе видел, ты на меня смотрел.

– Офигел? У нас окна в квартире вообще на ту сторону!

– Как это? Сколько у вас комнат?

– Одна! И кухня! И окна туда, а не сюда!

– Ладно, допустим. А из подъезда?

– Чего из подъезда?

Я понял, что он не виноват.

И успокоился.

Хотя – не он же один живет в доме напротив!

Это был, наверное, подростковый психоз. Я постоянно ходил, как бы прогуливаясь, возле дома напротив, вглядываясь во встреченных жителей, пытаясь угадать, кому до меня может быть дело.

А потом умерла бабушка.

Через год мы переехали в квартиру, окна которой выходили с одной стороны на пустырь, с другой на высокие деревья, густые и непроглядные даже зимой.

Все решилось само собой.